附录一:全面建成小康社会统计监测指标体系

- 格式:docx

- 大小:11.01 KB

- 文档页数:2

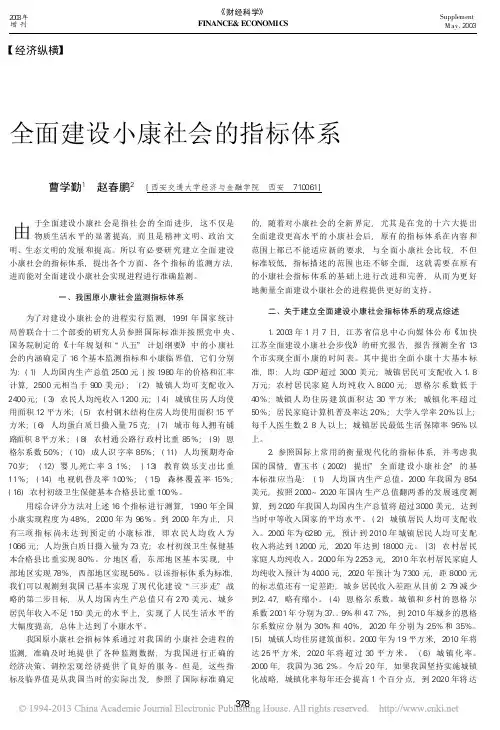

=经济纵横>全面建设小康社会的指标体系曹学勤1赵春鹏2[西安交通大学经济与金融学院西安710061]由于全面建设小康社会是指社会的全面进步,这不仅是物质生活水平的显著提高,而且是精神文明、政治文明、生态文明的发展和提高。

所以有必要研究建立全面建设小康社会的指标体系,提出各个方面、各个指标的监测方法,进而能对全面建设小康社会实现进程进行准确监测。

一、我国原小康社会监测指标体系为了对建设小康社会的进程实行监测,1991年国家统计局曾联合十二个部委的研究人员参照国际标准并按照党中央、国务院制定的5十年规划和/八五0计划纲要6中的小康社会的内涵确定了16个基本监测指标和小康临界值,它们分别为:(1)人均国内生产总值2500元(按1980年的价格和汇率计算,2500元相当于900美元);(2)城镇人均可支配收入2400元;(3)农民人均纯收入1200元;(4)城镇住房人均使用面积12平方米;(5)农村钢木结构住房人均使用面积15平方米;(6)人均蛋白质日摄入量75克;(7)城市每人拥有铺路面积8平方米;(8)农村通公路行政村比重85%;(9)恩格尔系数50%;(10)成人识字率85%;(11)人均预期寿命70岁;(12)婴儿死亡率311%;(13)教育娱乐支出比重11%;(14)电视机普及率100%;(15)森林覆盖率15%;(16)农村初级卫生保健基本合格县比重100%。

用综合评分方法对上述16个指标进行测算,1990年全国小康实现程度为48%,2000年为96%。

到2000年为止,只有三项指标尚未达到预定的小康标准,即农民人均收入为1066元;人均蛋白质日摄入量为73克;农村初级卫生保健基本合格县比重实现80%。

分地区看,东部地区基本实现,中部地区实现78%,西部地区实现56%。

以该指标体系为标准,我们可以观测到我国已基本实现了现代化建设/三步走0战略的第二步目标,从人均国内生产总值只有270美元、城乡居民年收入不足150美元的水平上,实现了人民生活水平的大幅度提高,总体上达到了小康水平。

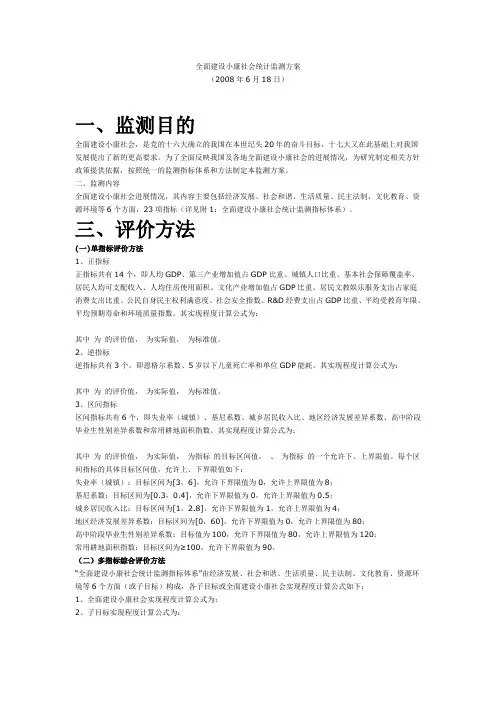

全面建设小康社会统计监测方案(2008年6月18日)一、监测目的全面建设小康社会,是党的十六大确立的我国在本世纪头20年的奋斗目标,十七大又在此基础上对我国发展提出了新的更高要求。

为了全面反映我国及各地全面建设小康社会的进展情况,为研究制定相关方针政策提供依据,按照统一的监测指标体系和方法制定本监测方案。

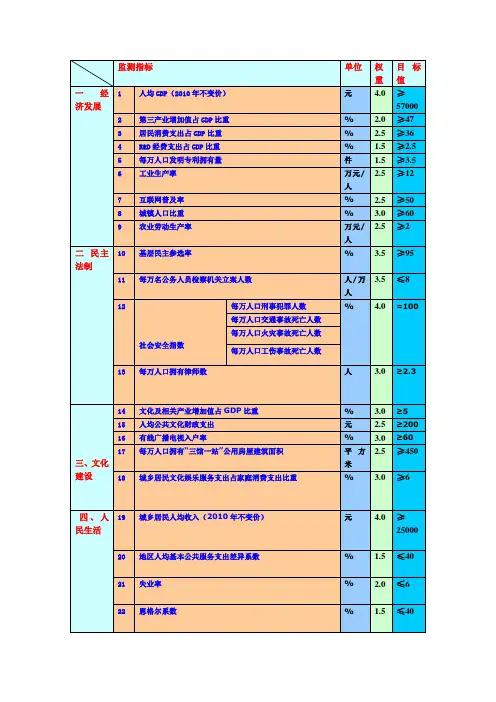

二、监测内容全面建设小康社会进展情况,其内容主要包括经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等6个方面,23项指标(详见附1:全面建设小康社会统计监测指标体系)。

三、评价方法(一)单指标评价方法1、正指标正指标共有14个,即人均GDP、第三产业增加值占GDP比重、城镇人口比重、基本社会保障覆盖率、居民人均可支配收入、人均住房使用面积、文化产业增加值占GDP比重、居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重、公民自身民主权利满意度、社会安全指数、R&D经费支出占GDP比重、平均受教育年限、平均预期寿命和环境质量指数。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为标准值。

2、逆指标逆指标共有3个,即恩格尔系数、5岁以下儿童死亡率和单位GDP能耗。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为标准值。

3、区间指标区间指标共有6个,即失业率(城镇)、基尼系数、城乡居民收入比、地区经济发展差异系数、高中阶段毕业生性别差异系数和常用耕地面积指数。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为指标的目标区间值,、为指标的一个允许下、上界限值。

每个区间指标的具体目标区间值,允许上、下界限值如下:失业率(城镇):目标区间为[3,6],允许下界限值为0,允许上界限值为8;基尼系数:目标区间为[0.3,0.4],允许下界限值为0,允许上界限值为0.5;城乡居民收入比:目标区间为[1,2.8],允许下界限值为1,允许上界限值为4;地区经济发展差异系数:目标区间为[0,60],允许下界限值为0,允许上界限值为80;高中阶段毕业生性别差异系数:目标值为100,允许下界限值为80,允许上界限值为120;常用耕地面积指数:目标区间为≥100,允许下界限值为90。

全面建设小康社会监测指标的主要内容——全面小康进程监测指标体系知多少(一)全面建设小康社会,是党的十六大确立的我国在本世纪头20年的奋斗目标,十七大又在此基础上对我国发展提出了新的更高要求。

为了反映全面建设小康社会的进展情况,国家统计局统计科学研究所于二OO八年六月研究制定了《全面建设小康社会统计监测方案》,从监测目的、监测内容、评价方法、指标体系、计算方法等方面进行了统一规范。

本文重点从指标体系和方法进行介绍,以方便各有关部门加强相关方面工作的推进和数据的收集积累,适时监测全面小康的推进程度,清醒认识各方面与全面小康建设存在的差距,并及时制定推进措施,确保沙区在全市率先实现全面小康。

一、全面建设小康社会统计监测的内容。

主要包括经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等6个方面,23项指标。

采取单指标评价法和多指标综合评价法相结合的方法进行推进进程的计算和监测。

全面建设小康社会实现程度计算公式为:;子目标实现程度计算公式为:。

其中为的评价值,为实际值,为指标的权数,计算时需要将百分数换成小数,为第j个子目标的实现程度,为第j个子目标中第1个评价指标在整个评价指标体系中的序数,为第j个子目标中最后1个评价指标在整个评价指标体系中的序数。

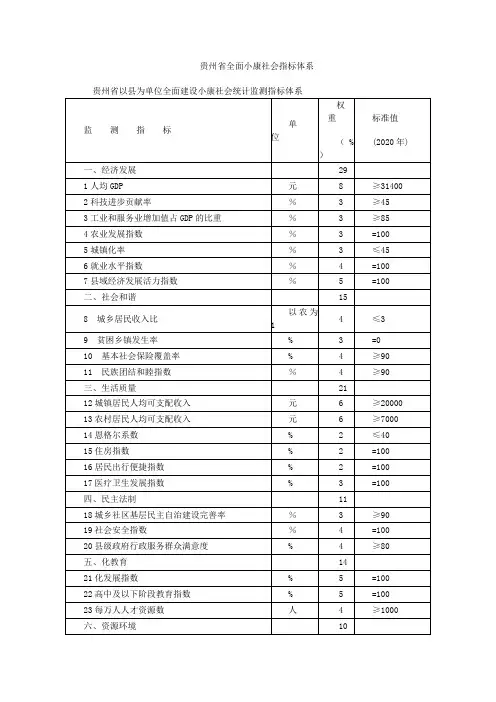

二、全面建设小康社会统计监测指标体系权重标准值。

监测指标单位权重(%)标准值(2020年)一、经济发展291.人均GDP 元12 ≥314002.R&D经费支出占GDP比重% 4 ≥2.53.第三产业增加值占GDP比重% 4 ≥504.城镇人口比重% 5 ≥605.失业率(城镇)% 4 ≤6二、社会和谐156.基尼系数- 2 ≤0.47.城乡居民收入比以农为1 2 ≤2.808.地区经济发展差异系数% 2 ≤609.基本社会保险覆盖率% 6 ≥9010.高中阶段毕业生性别差异系数% 3 =100三、生活质量1911.居民人均可支配收入元 6 ≥1500012.恩格尔系数% 3 ≤40说明:①人均国内生产总值、居民人均可支配收入、单位GDP能耗按2000年不变价计算。

中国小康社会指标体系及其评估随着中国不断发展壮大,小康社会建设成为了国家发展的重要目标之一、小康社会是指全体人民共同富裕、生活安康、文明程度较高的社会状态。

为了全面评估小康社会建设的进展情况,中国制定了一套小康社会指标体系,通过对这些指标的定量评估,可以更加客观地了解小康社会建设的成就和不足,进一步指导和推动小康社会建设的深入发展。

小康社会指标体系主要包括经济发展、社会建设、环境保护和民生福祉等方面的指标,下面将逐一进行介绍和评估。

一、经济发展指标:1.国内生产总值(GDP):GDP是评价一个国家经济总量的重要指标,中国的GDP在不断增长,已连续多年稳居世界第二位,但也存在经济结构不合理、产业转型升级缓慢等问题。

2.居民收入:居民收入水平是评估一个国家经济发展的重要指标,中国居民收入不断提高,但城乡居民收入差距仍然较大,需要进一步缩小。

3.就业率:就业率是衡量一个国家就业状况的指标,中国保持了相对稳定的就业水平,但随着产业升级和人口结构变化,未来就业面临一定挑战。

二、社会建设指标:1.教育水平:教育水平是评价一个国家文明程度的重要指标,中国的教育事业不断发展,普及率逐渐提高,但教育资源分配不均衡、教育质量不高等问题仍然存在。

2.医疗保障:医疗保障是评价一个国家社会保障制度的重要指标,中国的医疗保障制度不断完善,但医疗资源不均衡、医患关系紧张等问题还待解决。

3.社会福利:社会福利是评价一个国家民生福祉的重要指标,中国的社会福利水平逐步提高,但仍存在着城乡差距、贫困人口等问题。

三、环境保护指标:1.空气质量:空气质量是评价一个国家环境质量的重要指标,中国的空气质量逐步改善,但城市化进程带来的环境污染问题仍然严重。

2.水质环境:水质环境是评价一个国家水资源利用和保护情况的重要指标,中国的水质环境整体不断改善,但水资源短缺和污染问题仍待解决。

四、民生福祉指标:1.住房条件:住房条件是评价一个国家民生福祉的重要指标,中国的住房保障水平在不断提高,但城市房价过高、农村住房条件差等问题亟待解决。

全面建设小康社会的统计指标体系设计

曾远鹰

【期刊名称】《财经理论与实践》

【年(卷),期】2003(024)004

【摘要】设计全面建设小康社会统计指标体系,应以"十六大"提出的全面建设小康

社会的总体方针和具体目标作理论基础,综合考虑指标的基础性、层次性、实用性、操作性和形式等因素.该指标体系由3个大系统,即:经济大系统,民主法制大系统,思

想道德、科学文化和健康素质大系统,10个子系统构成.以经济大系统为中心,实际

计算根据需要取舍.

【总页数】3页(P97-99)

【作者】曾远鹰

【作者单位】南宁玉云纸制品有限公司,广西,南宁,510003

【正文语种】中文

【中图分类】F222.1

【相关文献】

1.工程设计中的统计指标与统计指标体系 [J], 吴毅

2.企业统计需求与统计指标体系设计研究 [J], 冯丽玲

3.论全面建设小康社会的统计指标体系 [J], 任建智

4.关于全面建设小康社会统计指标体系的探讨 [J], 逄守艳

5.全面建设小康社会的统计监测指标体系 [J], 张建华;卞亚萍;王宏阳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

全面建设小康社会监测指标的主要内容一、经济发展1.国内生产总值(GDP):用于衡量国家整体经济规模的核心指标,既关注经济总量的增长,同时也关注其结构升级、质量提升和效益改善。

2.人均可支配收入(PDI):衡量居民个人或家庭经济状况的重要指标,代表着人民群众的生活水平,直接关系到社会民生改善。

3.就业率和失业率:衡量就业市场的稳定性和就业问题的严重程度,同时也反映经济发展的活力和质量。

4.家庭财务状况:关注家庭收入、负债、储蓄等经济指标,全面了解家庭经济状况,为制定相关经济政策提供依据。

5.投资和消费:衡量经济活动的重要指标,既关注固定资产投资的增长,也关注消费品销售额的增长,体现经济活力。

二、民生改善1.教育水平:包括义务教育普及率、高中阶段教育入学率、高等教育入学率等指标,体现教育公平和教育质量的提升。

2.医疗保障:关注人民群众的医疗保障水平,包括基本医疗保险覆盖率、医疗服务可及性、医疗费用负担等指标。

3.住房保障:关注人民群众的住房问题,包括住房拥有率、住房面积、住房条件改善等指标。

4.社会保障:包括社会养老保险参保率、基本养老金发放覆盖率、失业保险参保率等指标,关注人民群众的社会保障水平。

5.扶贫帮困:包括贫困人口比例、脱贫率等指标,关注贫困人口的减少和社会民生改善。

三、社会和谐1.社会治安指数:衡量社会治安状况的重要指标,包括犯罪率、社会安全感等指标。

2.社会福利服务:包括社会福利机构覆盖率、社会福利资源供给等指标,关注社会福利服务的发展和改善。

3.社会公平指数:衡量社会资源分配的公平程度,包括收入差距、教育机会均等性等指标。

4.就业歧视与劳动关系:关注劳动力市场的公平和劳动条件的改善,包括性别就业歧视、劳动合同签订率等指标。

四、生态环境保护1.空气质量指数(AQI):衡量空气污染程度,关注人民群众的健康和环境质量。

2.水质、水资源保护:包括河流、湖泊等水域的水质、水资源使用和保护情况,关注水环境的改善和可持续发展。

作者: 曹学勤[1];赵春鹏[2]

作者机构: [1]西安交通大学经济与金融学院;[2]西安交通大学经济与金融学院西安

出版物刊名: 财经科学

摘要:由 于全面建设小康社会是指社会的全面进步 ,这不仅是物质生活水平的显著提高 ,而且是精神文明、政治文明、生态文明的发展和提高。

所以有必要研究建立全面建设小康社会的指标体系 ,提出各个方面、各个指标的监测方法 ,进而能对全面建设小康社会实现进程进行准确监测。

一、我国原小康社会监测指标体系为了对建设小康社会的进程实行监测 ,1991年国家统计局曾联合十二个部委的研究人员参照国际标准并按照党中央、国务院制定的《十年规划

和“八五”计划纲要》中的小康社会的内涵确定了 16个基本监测指标和小康临界值 ,它们分别为 :( 1)人均国内生产总值 2 5 0 0元 (按 1980年的价格和汇率计算 ,2 5 0 0元相当于 90 0美元 ) ;( 2 )城镇人均可支配收入2 40 0元 ;( 3)农民人均纯收入 12 0 0元 ;( 4)城镇住房人均使用面积12平方米 ;( 5 )农村钢木结构住房人均使用面积 15平方米 ;( 6 )人均蛋白质日摄入量 75克 ;( 7)城市每人拥有铺路面积 8平方米 ;( 8)农村通公路行政村比重 85 % ;( 9)恩格尔系数 5 0 % ;( 10 )成人识字率 85 % ;( 11)...。

全面建设小康社会统计监测指标体系及综合评价的方法一、全面建设小康社会统计监测指标体系监测指标单位权重(%)标准值(2020年)一、经济发展29 1.人均GDP元12≥31400 2.R&D经费支出占GDP比重%4≥2.5 3.第三产业增加值占GDP比重%4≥50 4.城镇人口比重%5≥60 5.失业率(城镇)%4≤6二、社会和谐15 6.基尼系数-2≤0.4 7.城乡居民收入比以农为12≤2.808.地区经济发展差异系数%2≤60 9.基本社会保险覆盖率%6≥90 10.高中阶段毕业生性别差异系数%3=100三、生活质量19 11.居民人均可支配收入元6≥15000 12.恩格尔系数%3≤40 13.人均住房使用面积平方米5≥27 14.5岁以下儿童死亡率‰2≤12 15.平均预期寿命岁3≥75四、民主法制11 16.公民自身民主权利满意度%5≥90 17.社会安全指数%6≥100五、文化教育14 18.文化产业增加值占GDP比重%6≥5 19.居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重%2≥16 20.平均受教育年限年6≥10.5六、资源环境12 21.单位GDP能耗吨标准煤/万元4≤0.84 22.耕地面积指数%2≥94 23.环境质量指数%6=100二、综合评价的方法(一)单指标评价方法正指标正指标共有14个,即人均GDP、第三产业增加值占GDP比重、城镇人口比重、基本社会保障覆盖率、居民人均可支配收入、人均住房使用面积、文化产业增加值占GDP比重、居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重、公民自身民主权利满意度、社会安全指数、R&D经费支出占GDP比重、平均受教育年限、平均预期寿命和环境质量指数。

其实现程度计算公式为:逆指标逆指标共有3个,即恩格尔系数、5岁以下儿童死亡率和单位GDP能耗。

其实现程度计算公式为:区间指标区间指标共有6个,即失业率(城镇)、基尼系数、城乡居民收入比、地区经济发展差异系数、高中阶段毕业生性别差异系数和耕地面积指数。

全面建设小康社会统计监测方案(2008年6月18日)一、监测目的1三、评价方法1附1:5全面建设小康社会统计监测指标体系5附2:6全面建设小康社会实现程度表6附3:7《全面建设小康社会统计监测指标体系》7指标解释及计算方法7附4:19确定全面建设小康社会标准的主要依据19一、监测目的全面建设小康社会,是党的十六大确立的我国在本世纪头20年的奋斗目标,十七大又在此基础上对我国发展提出了新的更高要求。

为了全面反映我国及各地全面建设小康社会的进展情况,为研究制定相关方针政策提供依据,按照统一的监测指标体系和方法制定本监测方案。

二、监测内容全面建设小康社会进展情况,其内容主要包括经济发展、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境等6个方面,23项指标(详见附1:全面建设小康社会统计监测指标体系)。

三、评价方法(一)单指标评价方法1、正指标正指标共有14个,即人均GDP、第三产业增加值占GDP比重、城镇人口比重、基本社会保障覆盖率、居民人均可支配收入、人均住房使用面积、文化产业增加值占GDP比重、居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重、公民自身民主权利满意度、社会安全指数、R&D经费支出占GDP比重、平均受教育年限、平均预期寿命和环境质量指数。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为标准值。

2、逆指标逆指标共有3个,即恩格尔系数、5岁以下儿童死亡率和单位GDP能耗。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为标准值。

3、区间指标区间指标共有6个,即失业率(城镇)、基尼系数、城乡居民收入比、地区经济发展差异系数、高中阶段毕业生性别差异系数和常用耕地面积指数。

其实现程度计算公式为:其中为的评价值,为实际值,为指标的目标区间值,、为指标的一个允许下、上界限值。

每个区间指标的具体目标区间值,允许上、下界限值如下:失业率(城镇):目标区间为[3,6],允许下界限值为0,允许上界限值为8;基尼系数:目标区间为[0.3,0.4],允许下界限值为0,允许上界限值为0.5;城乡居民收入比:目标区间为[1,2.8],允许下界限值为1,允许上界限值为4;地区经济发展差异系数:目标区间为[0,60],允许下界限值为0,允许上界限值为80;高中阶段毕业生性别差异系数:目标值为100,允许下界限值为80,允许上界限值为120;常用耕地面积指数:目标区间为≥100,允许下界限值为90。

附件1:江苏省全面建设小康社会统计指标体系有关卫生指标解释一、卫生服务体系健全率:包括县乡村卫生服务网络健全率、卫生服务人员资格合格率、社区卫生普及率等三项指标。

计算公式为:省及省辖市卫生服务体系健全率=县乡村卫生服务网络健全率×(1/3)+卫生服务人员资格合格率×(1/3)+社区卫生普及率×(1/3);县级卫生服务体系健全率=县乡村卫生服务网络健全率×(1/2)+卫生服务人员资格合格率×(1/2)。

各项指标值超过100%的一律按100%计算。

1、县乡村卫生服务网络健全率:指医疗卫生机构数占应建设总数的百分比。

医疗卫生机构包括区域内县(市、区)政府举办的县疾病预防控制中心、县综合医院、县中医院、县妇幼保健院(所)、县传染病分院或病区、县急救医疗站以及县卫生监督所;建制乡(镇)政府举办,其人员、业务、经费等划归县卫生行政部门按职责管理的卫生院;行政村设卫生室(按《省卫生厅关于2008-2009年卫生统计调查工作的通知》(苏卫办﹝2008﹞35号)执行)。

2、卫生服务人员资格合格率:指区域内县(市、区)、乡(镇)医疗卫生机构中的医疗卫生技术人员取得规定执业证书依法执业的人数占医疗卫生技术人员总数的百分比。

规定执业证书指:县(市、区)、乡(镇)医疗卫生机构的卫生技术人员必须具备执业助理医师及以上执业资格,护理、助产岗位上的人员必须具备护士执业资格,其他卫生技术岗位上的人员要具备初级及以上专业技术资格;乡村医生要取得乡村医生执业证书。

3、社区卫生服务普及率:指省辖市城区街道已建社区卫生服务中心数占行政街道数的百分比。

社区卫生服务中心按经过卫生行政部门批准设置并取得医疗机构执业许可证进行统计。

县和县级市以及农业人口较多的区不填报该指标,按《省卫生厅关于2008-2009年卫生统计调查工作的通知》(苏卫办﹝2008﹞35号)执行。

二、新型农村合作医疗覆盖面:指参加新型农村合作医疗人数占农村总人口的比重。

详细解读全面建设小康社会指标体系的16项指标内容提要:根据全面建设小康社会的内涵及其目标确定的原则,建议全面建设小康社会的指标体系包括经济、社会、环境和制度四个方面的16项指标,经济方面4项指标,社会方面7项指标,环境方面3项指标,制度方面2项指标。

全面建设小康社会是现代化建设第三个战略阶段中具有决定意义的发展阶段。

其目标的确定,必须符合最新的发展理念,符合社会主义的基本原则,体现中国现代化建设的阶段性要求,借鉴国际经验,以及体现综合性、简洁性和可操作性的要求。

鉴此,我们建议的全面建设小康社会包括经济、社会、环境和制度四个方面共16项指标。

在经济主题方面,有4项指标;在社会主题方面,有7项指标;在环境主题方面,有3项指标;在制度主题方面,有2项指标。

经济主题第一项指标:人均GDP人均国内生产总值反映的是一定区域内的经济发展水平。

根据党的“十六大”报告,全面建设小康社会的目标是,到2020年,使我国国内生产总值比2000年翻两番。

实现这一目标,GDP必须保持年均7.2%的速度。

根据改革以来的历史经验以及对经济增长的有关预测,这一目标是可能实现的。

1980-2000年,GDP年均增长9.7%。

考虑到增长条件的变化,未来20年,GDP增长速度可能达不到这样的水平。

但是,保持GDP年均增长7.2%左右是完全有可能的。

综合考虑,我们建议将全面建设小康社会的人均GDP目标设定为25000元。

按照汇率法计算,这一水平相当于现在的3000美元左右。

考虑到通货膨胀和美元币值变动等因素,2020年,人均GDP可能在4000到5000美元之间。

第二项指标:非农产业就业比重随着经济的发展,劳动力从第一产业向第二、三产业转移是一条普遍的规律。

1980-2000年,劳动力向非农转移年均0.94个百分点。

如果未来20年劳动力仍以这一速度向非农转移,那么,2020年非农产业就业的劳动力应达到70%左右。

但是,从近年来的趋势来看,对于劳动力的非农转移似乎不能做如此乐观的预期。