全面建成小康社会统计监测指标(DOC)

- 格式:doc

- 大小:958.00 KB

- 文档页数:23

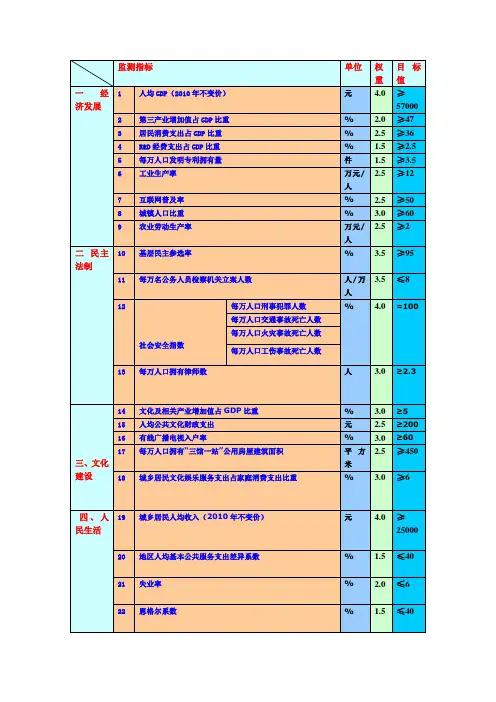

全面建成小康社会统计监测指标全面建成小康社会是党的十八届三中全会和十九届三中全会提出的重要战略目标,也是中国特色社会主义事业的重大里程碑。

为了实现全面小康社会,必须建立健全全面监测的指标体系,以科学、客观的数据为依据,及时了解经济、社会和生态环境的发展情况,为政府和各级党委政府决策提供科学依据。

在全面建设小康社会的过程中,可以从经济发展、社会建设、生态环境保护等方面制定一系列的统计监测指标。

首先,在经济发展方面,可以统计国内生产总值(GDP)和人均GDP增长率,这是衡量一个国家或地区经济发展水平的重要指标。

此外,还可以监测城乡居民收入增长率、城镇化率、基础设施建设水平、外贸进出口总额、企业营业收入增长率等指标。

这些指标可以反映出一个地区的经济发展水平和民众生活水平的提高程度,为政府提供经济政策的参考依据。

其次,在社会建设方面,可以监测居民就业率、失业率、教育水平、医疗保障覆盖率、社会保障体系建设等指标。

这些指标可以反映出一个地区的人民生活质量和社会发展状况,判断人民生活水平是否有所提高,为政府提供社会政策的制定参考。

另外,在生态环境保护方面,可以监测空气质量指数、水质指标、土壤质量指标、生态保护区面积等指标。

这些指标可以反映出一个地区的环境保护水平和生态文明建设情况,为政府提供环保政策的制定依据。

除了经济、社会和生态环境方面的指标,还可以甄别其他一些有助于了解全面建成小康社会进程的指标,例如消费水平、文化建设情况、社会安全指数、城乡差距等。

总之,全面建成小康社会的统计监测指标体系应该包括经济、社会和生态环境等多个方面的指标。

这些指标是定量化的,能够客观地反映出一个地区的发展状况,为政府提供科学依据,推动全面建设小康社会的进程。

同时,为了保证统计数据的真实性和科学性,应该加强监测手段和技术,确保数据的准确性和可比性,提升统计工作的质量和效率。

只有这样,才能实现全面建成小康社会的目标,让人民过上更加幸福美好的生活。

新时代中国特色社会主义的战略安排1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试测试成绩:100.0分。

恭喜您顺利通过考试!单选题1、十九大报告指出,从( ),在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。

(10 分)正确答案:C2、( )提出“三步走”战略的第一步目标,1981年到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番,解决人民的温饱问题。

(10 分)正确答案:C3、习近平在江西代表团参加审议时强调,环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。

要像保护( )一样保护生态环境。

(10 分)正确答案:B多选题1、全面建成小康社会统计监测指标体系分为( )等部分。

(10 分)A 2010年到2025年B 2015年到2030年C 2020年到2035年D 2025年到2040年A 毛泽东B 周恩来C 邓小平D 江泽民A 大脑B 眼睛C 生命D 金山银山A 经济发展如果您有完全这里再✔✔✔正确答案: A B C D2、人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在( )等方面的要求日益增长。

(10 分)正确答案: A B C3、实现全面建成小康社会意味着( )。

(10 分)正确答案: A B D4、党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》确定了全面建成小康社会新的目标要求,即:( )分)正确答案: A B C D判断题1、生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。

(10 分)正确答案:正确B 民主法治C 文化建设D 资源环境A 民主、法治B 公平、正义C 安全、环境D 共商、共建A 全面建成小康社会所覆盖的人群更加全面B 全面建成小康社会所覆盖的区域更加全面C 全面建成小康社会所涉及的民族更加全面D 全面建成小康社会所采取的战略举措更加全面A 经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平B 人民生活水平和质量普遍提高C 国民素质和社会文明程度显著提高D 生态环境质量总体改善A 正确B 错误✔2、十九大报告指出,从现在到2020年,是全面建成小康社会决胜期。

石家庄市人民政府办公厅关于加强全面建成小康社会统计监测工作的实施意见文章属性•【制定机关】石家庄市人民政府•【公布日期】2014.06.18•【字号】石政办发[2014]16号•【施行日期】2014.06.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文石家庄市人民政府办公厅关于加强全面建成小康社会统计监测工作的实施意见(石政办发〔2014〕16号)各县(市)、区人民政府,高新区、正定新区、循环化工园区和空港工业园管委会,市政府有关部门,各有关单位:根据《河北省人民政府办公厅关于加强全面建成小康社会统计监测工作的通知》(办字〔2014〕11号)和《石家庄市人民政府关于进一步加强国民经济和社会发展统计监测工作的意见》(石政发〔2014〕6号)要求,为及时准确反映我市全面建成小康社会工作进程,按照《河北省全面建成小康社会统计监测工作实施方案》的要求,就加强全面建成小康社会统计监测工作提出如下实施意见:一、建立协调联动工作机制按照“依法统计,分级负责,部门把关,统计综合”的原则,建立由政府统计部门牵头,相关部门职责明确、协调联动的工作机制,确定全市及各县(市)、区的职责和分工。

统计部门负责对全市小康统计监测工作的组织指导,组织实施全市小康统计监测指标基础数据的收集、汇总测算、审核评估、分析、上报等工作,开展小康统计监测业务培训,明确监测的统计范围、资料来源、指标含义、计算口径、收集方式和填报要求,以工作小组的形式组织开展数据审核评估,协调部门小康统计监测工作,梳理小康统计监测中发现的问题,指导和规范开展小康统计监测工作。

负责全市及各县(市)、区的人均GDP、第三产业增加值占GDP比重、规上工业R&D经费支出占规上工业增加值比重、工业劳动生产率(规上)、城镇人口比重、农业劳动生产率、文化及相关产业增加值占GDP比重、单位GDP能耗等8项小康监测指标数据的搜集,数据质量审核评估,分析指标异常变化的原因。

甘肃省人民政府关于进一步加强统计工作的意见文章属性•【制定机关】甘肃省人民政府•【公布日期】2014.12.10•【字号】甘政发〔2014〕118号•【施行日期】2014.12.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计正文甘肃省人民政府关于进一步加强统计工作的意见甘政发〔2014〕118号各市、自治州人民政府,兰州新区管委会,省政府各部门,省属有关企业,中央在甘有关单位:统计是国民经济发展和宏观调控的基础性工作,是各级党委、政府科学决策的重要依据。

为充分发挥统计职能,全面深化统计改革,加强统计建设,提高统计质量,使统计更好地服务于全省经济转型升级发展,现就进一步加强统计工作提出如下意见。

一、切实推进统计改革(一)建立转型升级统计监测,完善循环经济统计制度。

建立完善转型升级统计监测评价和循环经济统计体系,健全相应的统计调查制度,注重增加科学反映结构、质量、效益和可持续发展的指标,加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等方面的统计改革力度,加强资源消费统计,扎实做好转型升级及循环经济统计改革工作。

(二)深化服务业和文化产业统计改革。

全面落实服务业财务统计调查制度,建立健全部门服务业统计报表制度。

加快建立健康服务业、养老服务业和生产性服务业统计制度,不断推进服务业统计改革。

建立健全文化产业部门统计协调机制,进一步完善调查制度和调查方法。

(三)稳步推进固定资产投资统计改革。

推进投资统计从按项目以形象进度法统计,转向按法人单位以财务支出资料采集数据的改革。

各市州政府要组织发展改革、建设、工商、统计等部门及时将满足统计上报条件的法人单位申报入库,并采取有效措施,使有项目投资、房地产开发投资和建筑工程的外地法人单位在本地注册发展。

进一步加强“3341”工程和亿元及以上重大项目工程统计监测工作,跟踪反映进展情况。

(四)加大民生统计改革力度。

加快建立健全科学完备、系统全面反映民生的统计指标体系,客观反映劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况等民生方面的工作情况。

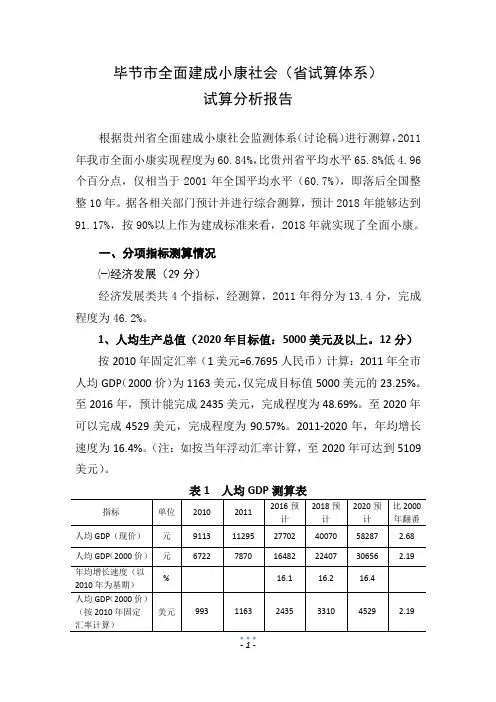

毕节市全面建成小康社会(省试算体系)试算分析报告根据贵州省全面建成小康社会监测体系(讨论稿)进行测算,2011年我市全面小康实现程度为60.84%,比贵州省平均水平65.8%低4.96个百分点,仅相当于2001年全国平均水平(60.7%),即落后全国整整10年。

据各相关部门预计并进行综合测算,预计2018年能够达到91.17%,按90%以上作为建成标准来看,2018年就实现了全面小康。

一、分项指标测算情况㈠经济发展(29分)经济发展类共4个指标,经测算,2011年得分为13.4分,完成程度为46.2%。

1、人均生产总值(2020年目标值:5000美元及以上。

12分)按2010年固定汇率(1美元=6.7695人民币)计算:2011年全市人均GDP(2000价)为1163美元,仅完成目标值5000美元的23.25%。

至2016年,预计能完成2435美元,完成程度为48.69%。

至2020年可以完成4529美元,完成程度为90.57%。

2011-2020年,年均增长速度为16.4%。

(注:如按当年浮动汇率计算,至2020年可达到5109美元)。

表1 人均GDP测算表⑶到2016年,预计全市地区生产总值可达到1800亿元,年均增长16.0%。

到2020年,预计全市地区生产总值能达3790亿元,年均增长16.3%。

其中:一产达到296亿元,年均增长5.7%,一产占比降为7.8%。

二产达到2042亿元,年均增长19.1%,二产占GDP比重升为53.9%。

二产中工业达到1570亿元,年均增长17.5%。

三产达到1450亿元,年均增长17.2%,三产占比为38.3%。

2、城镇化率(2020年目标值:50%及以上。

6分)2011年全市城镇化率为28.17%,预计2012年能增长两个百分点达到30.17%。

从2013年起至2020年,为达到50%的目标,每年需增加2.48个百分点。

3、城镇登记失业率(2020年目标值:4.5%及以下。

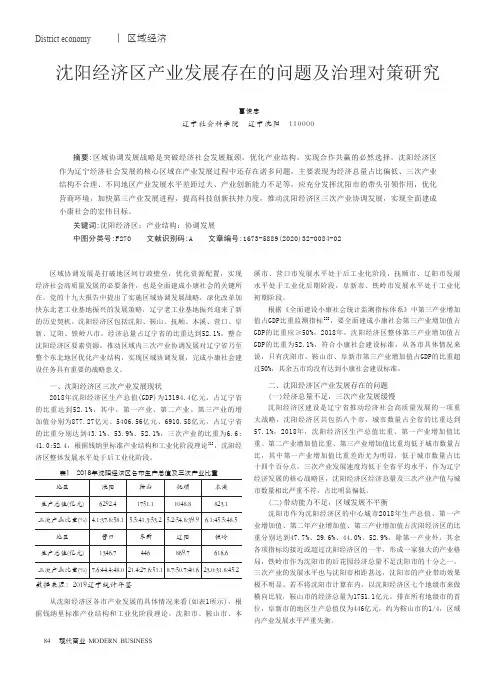

District economy| 区域经济MODERN BUSINESS现代商业84沈阳经济区产业发展存在的问题及治理对策研究葛俊忠辽宁社会科学院 辽宁沈阳 110000摘要:区域协调发展战略是突破经济社会发展瓶颈,优化产业结构,实现合作共赢的必然选择。

沈阳经济区作为辽宁经济社会发展的核心区域在产业发展过程中还存在诸多问题,主要表现为经济总量占比偏低、三次产业结构不合理、不同地区产业发展水平差距过大、产业创新能力不足等,应充分发挥沈阳市的带头引领作用,优化营商环境,加快第三产业发展进程,提高科技创新扶持力度,推动沈阳经济区三次产业协调发展,实现全面建成小康社会的宏伟目标。

关键词:沈阳经济区;产业结构;协调发展中图分类号:F270 文献识别码:A 文章编号:1673-5889(2020)32-0084-02区域协调发展是打破地区间行政壁垒,优化资源配置,实现经济社会高质量发展的必要条件,也是全面建成小康社会的关键所在。

党的十九大报告中提出了实施区域协调发展战略,深化改革加快东北老工业基地振兴的发展策略,辽宁老工业基地振兴迎来了新的历史契机。

沈阳经济区包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭八市,经济总量占辽宁省的比重达到52.1%,整合沈阳经济区要素资源,推动区域内三次产业协调发展对辽宁省乃至整个东北地区优化产业结构,实现区域协调发展,完成小康社会建设任务具有重要的战略意义。

一、沈阳经济区三次产业发展现状2018年沈阳经济区生产总值(GDP)为13194.4亿元,占辽宁省的比重达到52.1%,其中,第一产业、第二产业、第三产业的增加值分别为877.27亿元、5406.56亿元、6910.58亿元,占辽宁省的比重分别达到43.1%、53.9%、52.1%,三次产业的比重为6.6: 41.0:52.4,根据钱纳里标准产业结构和工业化阶段理论[1],沈阳经济区整体发展水平处于后工业化阶段。

从沈阳经济区各市产业发展的具体情况来看(如表1所示),根据钱纳里标准产业结构和工业化阶段理论,沈阳市、鞍山市、本溪市、营口市发展水平处于后工业化阶段,抚顺市、辽阳市发展水平处于工业化后期阶段,阜新市、铁岭市发展水平处于工业化初期阶段。

全面建成小康社会情况汇报篇一:全面建成小康社会工作推进情况汇报全面建成小康社会工作推进情况汇报为深入贯彻落实省委、市委关于全面建成小康社会的精神,加快我区全面建成小康社会的步伐,确保到2020年我区全面建成小康社会。

始终坚持以发展绿色经济为总抓手,以项目建设为重点,突出发展经济,积极兴办实事,加强环境整治,扎实推进全面小康建设。

现将情况汇报如下:一、管理区全面小康统计监测指标完成情况(一)20XX年指标预计完成情况根据文件确定的我区全面建成小康社会统计监测指标表进行监测,20XX年,XXX全面建成小康社会预计实现程度为72.9%,比20XX年提高3.8个百分点。

在5大方面中,经济发展预计实现程度为50.9%,比20XX年提高4.3个百分点;人民生活预计实现程度为79.8%,比20XX年提高7.2个百分点;社会发展、民主法治和生态文明预计实现程度均为100%,均保持了20XX年的实现程度。

在监测的11项指标中,实现程度预计达到100%的指标4项,基本医疗保险覆盖率、社会安全指数、农村垃圾集中处理率和城镇建成区绿化覆盖率;预计实现程度80%--90%的指标1项,城镇居民人均可支配收入为82%;预计实现程度70%--80%的指标1项,林业加工产值与林业产值比为73.1%;预计实现程度60%--70%的指标3项,税收占财政总收入的比重为67.6%、农村居民人均可支配收入为69.1%、农村居民安全饮水比率为61%;预计实现程度低于50%的2项,林业产值占农业产值比重为29%,人均财政总收入为26.6%。

(二)1—9月指标完成情况从1—9月统计监测数据来看,XXX区基本医疗保险覆盖率、社会安全指数、农村垃圾集中处理率、城镇建成区绿化覆盖率和农村居民安全饮水比率等5个指标均实现了年初目标。

林业产值占农业产值比重、林业加工产值与林业产值比等2个指标与实现年初目标接近,分别达到98.6%、99.1%。

城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为年初目标的79.5%、75.3%。

全面建成小康社会,是党的十八大确立的重大历史任务,并作为中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信的鲜明标志。

这是在系统总结建党90多年、执政60多年、改革开放 30多年实践经验的基础上,我们党作出的战略选择和庄严承诺。

现距全面建成小康社会的2020年仅剩8年时间,无论是理论准备还是实践进程,都需要我们予以正确把握。

小康社会的本质涵义及评价体系小康社会的本质涵义。

国际上对小康或小康社会没有明确的定义和标准,小康社会是一个反映中华民族对幸福向往和追求的特有概念。

“小康”一词的解释主要有三:其一,“小康”最初是指一种介于温饱与富裕之间的生活状态,即温饱有余而富裕不足,是普通老百姓的理想生活水平。

“小康”一词,最早出自距今大约 2500年前西周时期的《诗经》。

《诗塚大雅雅民劳》中曰:“民亦劳止,汔可小康。

”其意是:老百姓终日劳作不止,最大的希望就是过上小康的生活。

其二,“小康”是指一种仅次于“大同”的理想社会模式。

小康作为一种社会模式,最早是在战国末年或秦汉时候成书的《礼记记礼运》一书中,得到比较系统的描绘:“今大道既隐,天下为家。

各亲其亲,各子其子,货力为己。

大人世及(贵族世袭)以为礼,城郭沟池以为固。

礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立(设置)田里……是谓小康。

”这里所指是在夏禹、商汤、周代的文王、武王、成王、周公治理下,出现的盛世。

其三,“小康”词意家庭经济比较宽裕。

《辞海》对小康的解释,主要指经济比较宽裕的状况。

如宋人洪迈所著《夷坚志》卷一就有“(刘)痒……久困于穷,冀以小康”的话。

之后见诸各类报端、报告中所出现的“小康”,基本都是“人民群众安居乐业,家庭经济生活富足”之意。

具有承前启后、继往开来历史意义的十八大,根据我国经济社会发展实际,在十六大、十七大确立的全面建设小康社会目标的基础上,提出到2020年全面建成小康社会,这是涵盖经济、政治、文化、社会、生态文明全面发展的小康社会。

考评方法对各市(州)、县(市、区)全面建成小康社会的实现程度采用综合加权评分的统计方法,即通过对单项指标设置权重,计算综合得分,来评价分析全面建成小康社会进程状况。

各市(州)、县(市、区)全面建成小康社会指标体系,包含正指标、逆指标、区间指标和合成指标四大类。

各类指标均采用标准化方法对指标数据进行处理,具体方法如下:1、正指标。

如人均地区生产总值、人均财政收入等。

其标准化处理的公式为:标准化值=实际值÷目标值。

2、逆指标。

如单位GDP 能耗、贫困发生率等。

其标准化处理的公式为:标准化值=目标值÷实际值。

3、区间指标。

如失业率(城镇)、基尼系数、城乡居民收入比、地区经济发展差异系数、高中阶段毕业生性别差异系数和耕地面积指数。

其实现程度计算公式为:[][]12221111112221111110, ,221100% ,()()()100% i i x m m q m q m x x x m q q m q m q m z i ∉⎛⎫--++⨯∈ ⎪---⎝⎭=如果, 如果,[][]1222222222222222222 ,221100% ,()()()i i x q q q m q m x x x q m q m q m q m ⎧⎪⎪⎪⎪⎨∈⎪⎪⎪⎛⎫--++⨯∈⎪ ⎪---⎝⎭⎩如果, 如果其中i z 为i x 的评价值,i x 为实际值,12[,]q q 为指标i x 的目标区间值,1m 、2m 为指标ix 的一个允许下、上界限值。

每个区间指标的具体目标区间值,允许上、下界限值如下:失业率(城镇):目标区间为[3,6],允许下界限值为0,允许上界限值为8;基尼系数:目标区间为[0.3,0.4],允许下界限值为0,允许上界限值为0.5;城乡居民收入比:目标区间为[1,2.8],允许下界限值为1,允许上界限值为4;地区经济发展差异系数:目标区间为[0,60],允许下界限值为0,允许上界限值为80;高中阶段毕业生性别差异系数:目标值为100,允许下界限值为80,允许上界限值为120;耕地面积指数:目标区间为≥94,允许下界限值为90。

全面建成小康社会的社会结构研究作者:李晓壮来源:《商业时代》2013年第36期内容摘要:党的“十八大”提出“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”,实现宏伟目标关键是“五位一体”全面协调发展的小康。

本文首先考察了我国全面建设小康社会实现水平,认为现在达到的小康还是不全面、发展不平衡的小康,距离全面建成小康社会还有差距。

其次,通过社会结构理论工具对全面建成小康社会的差距问题进行深入分析,笔者认为当前社会结构滞后于经济结构。

因此,亟需加强社会建设、优化社会结构来扭转这一不利局面,加快推进全面建成小康社会进程。

关键词:小康社会社会结构五位一体社会建设引言改革开放以来,中国共产党团结全国人民始终沿着全面建设小康社会目标奋勇前进。

1982年,党的“十二大”提出,“到20世纪末,人民的物质文化生活可以达到小康水平”。

1992年,党的“十四大”指出,“十几亿人民的温饱问题基本解决,正在向小康迈进”。

2002年,党的“十六大”指出,“人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越”。

从党的“十二大”到“十六大”,历经两个10年,实现了从“温饱”到“人民总体小康”的两次飞跃,小康社会建设成绩斐然。

党的“十七大”根据国内外形势的新变化,在党的“十六大”确立全面建设小康社会奋斗目标基础上提出了新要求。

党的“十八大”认真总结“十六大”以来全面建设小康社会取得的巨大成就,深刻分析全面建成小康社会面临的新情况新问题,从实际出发,提出“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”。

从全面建设小康社会到全面建成小康社会,尽管只有一字之差,但却体现中国共产党对实现这一宏伟目标的信心和决心,也是中国共产党向十几亿人民做出的庄严承诺,承载着广大人民群众对过上更加美好生活的新期待。

从监测指标看,全面建设小康社会已经取得巨大成就(见表1),但是,现在达到的小康还是不全面、发展不平衡的小康,距离全面建成小康社会还有不小差距。

基于此,笔者利用社会结构理论工具对全面建成小康社会差距问题进行分析,提出加强社会建设,优化社会结构的对策建议。

全面建设小康社会是D的十六大提出的本世纪头二十年的奋斗目标。

依据?全面建设小康社会统计监测方案?[1],国家统计局统计科学研究所和各地统计研究部门对2000年~2022年全国及各地全面建设小康社会进程进行了统计监测。

结果标明,过往的十年中,在D中心、国务院的正确领导下,我国努力克服了严重国际金融危机冲击、生产本钞票上涨、“非典〞疫情、罕见的冰雪灾难与大地震、泥石流,以及欧洲主权债务危机等众多不利因素的碍事,经济建设取得了巨大成就,各项社会事业加快开发,人民生活水平不断提高,生态建设与自然环境保卫态势良好。

全国及各地区在全面建设小康社会的道路上取得了长足的进步。

一、中国全面建设小康社会进展顺利,实现程度由2000年的59.6%提高到2022年的80.1%据最新统计数据分析,2022年中国全面建设小康社会的实现程度[2]抵达80.1%,比2000年提高个百分点,平均每年提高个百分点。

全面建设小康社会的六大方面:经济开发、社会和谐、生活质量、民主法制、文化教育、资源环境的实现程度都有较大的提高〔见表1〕。

表1:2000-2022年中国全面建设小康社会及在六大方面的实现程度76.1%“经济开发〞包括人均GDP、R&D经费支出占GDP比重、第三产业增加值占GDP比重、城镇人口比重和失业率〔城镇〕五项监测指标,要紧反映经济方面的开发情况。

据监测,2022年中国在经济开发方面的实现程度为76.1%,比2000年提高个百分点,平均每年提高个百分点。

从五项监测指标来瞧,2022年人均GDP抵达29992元〔当年价〕,按可比价格计算,是2000年的倍,十年间年均增长9.8%,实现程度首次超过60%,抵达64.0%;R&D经费支出占GDP比重抵达1.76%,比2000年的0.90%几乎翻了一番,实现程度为70.4%;第三产业增加值占GDP比重抵达43.1%,比2000年的39.0%上升了个百分点,实现程度为86.2%;城镇人口比重抵达49.95%,比2000年的36.22%上升了个百分点,实现程度为83.3%;失业率一直维持在目标范围内,实现程度为100%。

沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要目录前言第一章规划背景第一节“十二五”规划主要指标完成情况第二节我市全面建成小康社会实现程度第三节发展基础第四节存在的主要问题第五节总体环境第二章发展构想第一节指导思想第二节基本原则第三节发展目标第三章空间布局第一节优化开发区域第二节重点开发区域第三节限制开发区域第四节禁止开发区域第四章重点任务第一节实施创新驱动发展战略第二节全面深化体制机制改革第三节加快产业转型升级第四节全面提升对外开放水平第五节深入推进新型城镇化第六节加强城市建设与管理第七节推进沈阳经济区一体化第八节加强生态环境建设第九节全面提升文化软实力第十节着力保障和改善民生第五章保障措施第一节法治保障第二节人才保障第三节实施保障前言“十三五”时期(2016-2020年),是全面建成小康社会的决胜期,是全面创新改革的攻坚期,也是沈阳加快国家中心城市建设、推动老工业基地全面振兴的关键期。

在国内外发展环境错综复杂、机遇与挑战并存的大背景下,坚持问题导向和标本兼治,科学谋划未来五年愿景目标,对于我市适应发展新常态、实施创新新举措、开创改革新局面,如期全面建成小康社会,实现老工业基地全面振兴具有重要意义。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共辽宁省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中共沈阳市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,编制《沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出了“十三五”时期沈阳经济社会发展的战略目标、发展重点和政策取向,集中体现了市委、市政府的施政方针和战略意图,是各级政府部门依法履行职责、编制实施年度计划和制定各项政策措施的重要依据,是全市人民共同奋斗的行动纲领。

第一章规划背景第一节“十二五”规划主要指标完成情况“十二五”《规划纲要》共提出22项主要规划指标,2015年,社会消费品零售总额、新兴和现代服务业占服务业比重、进出口总额、城镇登记失业率、城镇在职职工基本养老保险参保人数、城镇职工基本医疗保险参保人数、城镇居民基本医疗保险参保人数、耕地保有量、新型农村合作医疗保险覆盖率、单位GDP 能源消耗、单位GDP二氧化碳排放、单位工业增加值用水量、非化石能源占一次性能源消费比重、化学需氧量排放总量、二氧化硫排放总量、氨氮排放总量、氮氧化物排放总量17项指标完成规划目标;地区生产总值、一般公共预算收入、固定资产投资、城市居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入5项指标低于规划目标。

(2)复合指标环境质量指数中的PM2.5达标天数比例暂无数据,用城市空气质量达到二级以上天数占全年比重代替。

(3)各地区单位GDP二氧化碳排放量、基尼系数、每万名公务人员检察机关立案人数、人均基本公共服务支出差异系数数据无法取得,未纳入计算。

- 1 -括:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省;西部地区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省(区、市)。

(2)复合指标环境质量指数中的PM2.5达标天数比例暂无数据,用城市空气质量达到二级以上天数占全年比重代替。

(3)各地区单位GDP二氧化碳排放量、基尼系数、每万名公务人员检察机关立案人数、人均基本公共服务支出差异系数数据无法取得,未纳入计算。

3全面建成小康社会统计监测指标解释一、人均GDP国内生产总值(GDP )是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。

对于地区,GDP 中文名称为“地区生产总值”。

人均GDP 是指一定时期内按常住人口平均计算的GDP 。

计算公式为:)GDP GDP国内生产总值(人均年平均常住人口注:GDP 按2010年不变价计算。

资料来源:统计部门国民经济核算资料。

二、第三产业增加值占GDP 比重指第三产业增加值占国内生产总值(GDP )的比重。

我国的三次产业划分是:第一产业:农业(即农林牧渔业)。

第二产业:工业(包括采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业)、建筑业。

第三产业:服务业(除第一、第二产业以外的其他各业)。

计算公式为:100%)GDP GDP ⨯=第三产业增加值第三产业增加值占比重国内生产总值(资料来源:统计部门国民经济核算资料。

三、居民消费支出占GDP 比重指居民消费支出占国内生产总值(GDP )的比重。

居民消费支出指常住住户在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出,包括如下几种类型:单位以实物报酬及实物转移的形式提供给劳动者的货物和服务;住户生产并由本住户消费了的货物和服务,其中的服务仅指住户的自有住房服务和付酬的家庭雇员提供的家庭和个人服务;金融机构提供的金融媒介服务。

计算公式为:100%)GDP GDP ⨯=居民消费支出居民消费支出占比重国内生产总值(资料来源:统计部门国民经济核算资料。

四、R&D 经费支出占GDP 比重指一定时期(通常为一年)科学研究与试验发展(简称R&D )经费支出占同期GDP 的比重。

计算公式为:5100%&&)R D R D GDP GDP ⨯=经费支出经费支出占比重国内生产总值(研究与试验发展( R& D) 指在科学技术领域,为增加知识总量、以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

资料来源:统计部门科技统计资料。

五、每万人口发明专利拥有量指每万人拥有经国内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数,是衡量一个国家或地区科研产出质量和市场应用水平的综合指标。

计算公式为:=年末有效发明专利拥有量(件)每万人发明专利拥有量年末常住人口(万人)资料来源:统计部门科技统计资料。

六、工业劳动生产率指根据工业产品价值量指标计算的平均每一个工业企业职工在单位时间内的产品生产量。

它是考核企业经济活动的重要指标,是企业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。

计算公式为:工业增加值工业劳动生产率工业企业平均职工人数资料来源:统计部门核算统计资料。

七、互联网普及率指一段时期内互联网使用人口占全部人口的比重。

计算公式为:资料来源:工业和信息化部统计资料、统计部门人口统计资料。

八、城镇人口比重指城镇人口数量占总体人口数量的比重。

计算公式为:城镇人口有几种口径的统计数据,本指标使用的是人口普查中按城乡划分标准统计的城镇人口数。

资料来源:统计部门人口统计资料。

九、农业劳动生产率指平均每个农业劳动者在单位时间内生产的农产品量或产值,或生产单位农产品消耗的劳动时间,是衡量农业劳7动者生产效率的指标。

计算公式为:=第一产业增加值农业劳动生产率第一产业平均就业人数资料来源:统计部门核算统计资料、人口统计资料。

十、基层民主参选率指基层组织参加投票的选民与选民总数的比例。

计算公式为:100%⨯=基层组织参加投票的选民基层民主参选率选民总数资料来源:民政部门统计资料。

十一、每万名公务人员检察机关立案人数指平均每万名公务人员中被检察机关立案的贪污贿赂、渎职案件人数。

计算公式为:=检察机关立案的贪污贿赂、渎职案件人数(人)每万名公务人员检察机关立案人数公务人口总数(万人)资料来源:检察机关统计资料。

十二、社会安全指数是一个合成指数,表示社会安全的状态。

指一定时期内,社会安全的几个主要方面(社会治安、交通安全、生活安全、生产安全等)的总体变化情况。

其中,社会治安采用万人刑事犯罪率指标;交通安全采用万人交通事故(含道路交通、水上交通、铁路、民航等)死亡率指标;生活安全采用万人火灾事故死亡率指标;生产安全采用万人工伤事故死亡率指标。

计算公式为:40202020=⨯+⨯+⨯+⨯2000年全国万人刑事犯罪率2000年全国万人交通事故死亡率社会安全指数当年本地万人刑事犯罪率当年本地万人交通事故死亡率2000年全国万人火灾事故死亡率2000年全国万人工伤事故死亡率当年本地万人火灾事故死亡率当年本地万人工伤事故死亡率资料来源:法院、公安、安全生产管理部门统计资料。

十三、每万人口拥有律师数指平均每万人口中拥有律师工作人员的数量,包括全职律师和兼职律师。

计算公式为:=律师工作人员(人)每万人口拥有律师数年末常住人口(万人)资料来源:司法部门统计资料。

十四、文化及相关产业增加值占GDP 比重指文化及相关产业增加值占国内生产总值的比重。

9文化及相关产业指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。

我国文化及相关产业的范围包括:以文化为核心内容,为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品(包括货物和服务)的生产活动;为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动;作为文化产品实物载体或制作(使用、传播、展示)工具的文化用品的生产活动(包括制造和销售);以及为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动(包括制造和销售)。

根据各类文化活动的特点,兼顾相关标准,将全部文化产业活动划分为10大类别:①新闻出版发行服务;②广播电视电影服务;③文化艺术服务;④文化信息传输服务;⑤文化创意和设计服务;⑥文化休闲娱乐服务;⑦工艺美术品的生产;⑧文化产品生产的辅助生产;⑨文化用品的生产;⑩文化专用设备的生产。

计算公式为:100%)GDP GDP ⨯=文化及相关产业增加值文化及相关产业增加值占比重国内生产总值(资料来源:统计部门。

十五、人均公共文化财政支出指按一定时期内平均常住人口计算的包含文化体育与传媒在内的公共文化财政支出。

计算公式为:=公共文化财政支出人均公共文化财政支出年平均常住人口资料来源:财政部门统计资料。

十六、有线广播电视入户率指年末有线广播电视用户数占家庭总户数的比重。

有线广播电视用户数是通过广播电视有线传输网收看电视节目的家庭用户数,包括接收模拟信号和数字信号的有线电视用户数。

计算公式为:100%⨯=年末有线广播电视用户数有线广播电视入户率年末家庭总户数资料来源:广播电视统计资料。

十七、每万人口拥有“三馆一站”公用房屋建筑面积 指年末平均每万人口拥有的“三馆一站”公用房屋建筑面积。

包括:公共图书馆、博物馆、群众文化设施(文化馆、文化站)建筑面积。

计算公式为:资料来源:文化部门统计资料。

11十八、城乡居民文化娱乐服务支出占家庭消费支出比重指一定时期内城乡居民文化娱乐消费支出占家庭消费支出的比重。

文化娱乐消费支出是指居民家庭用于文化娱乐用品和服务方面的日常消费支出。

家庭消费支出指居民用于家庭日常生活的全部支出,包括食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、娱乐教育文化服务、居住、杂项商品和服务等八大类。

计算公式为:注:根据目前的统计口径,城镇居民文化娱乐服务支出包括文化娱乐服务和文化娱乐消费品支出;农村居民文化娱乐服务支出包括文化娱乐服务和文教娱乐消费品支出。

资料来源:统计部门住户调查资料。

十九、城乡居民人均收入根据城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入以及城、乡常住人口比重加权平均计算。

计算公式为:(1⨯⨯-=城乡居民人均收入城镇居民人均可支配收入城镇人口比重+农村居民人均纯收入城镇人口比重)注:城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入按2010年不变价计算。

资料来源:统计部门住户调查资料。

二十、地区人均基本公共服务支出差异系数指各地区人均基本公共服务支出的差异系数。

计算公式为:Vσ=其中n为辖区内地区个数,PCY为地区i的地区人均基本i公共服务支出,PCY为n个地区的平均地区人均基本公共服务反映的是各地支出。

地区人均基本公共服务支出差异系数Vσ区之间地区人均基本公共服务支出差异情况,V值越大,各σ地区之间地区人均基本公共服务支出差异程度越大,反之亦然。

地区人均基本公共服务支出指在一定时期内按常住人口平均计算的基本公共服务支出。

所谓基本公共服务,是指建立在一定社会共识之上,由政府根据经济社会发展阶段和总体水平来提供、旨在保障个人生存权和发展权所需要的最基础的公共服务。

基本公共服务主要分为四个方面:一是基本生存服务,包括公共就业服务、社会保障等;二是基本发展服务,包括教育、医疗卫生、文化体育等;三是基本环境服务,包括交通通信、公共设施和环境保护等;四是基本安13全服务,包括公共安全、国防安全等。

这里的基本公共服务支出是指包括公共教育、医疗卫生、社会保障和就业、公共文化、环境保护、基础设施、住房保障等支出。

资料来源:财政部门统计资料。

二十一、失业率失业率分调查失业率和登记失业率。

(1)调查失业率是指某时点(期)失业人口与同时点(期)经济活动人口(即劳动力)之比。

失业率是通过调查城镇失业人数计算出来的。

计算公式为:%⨯=100 某时点(期)失业人口失业率同时点(期)经济活动人口这里,失业是指16岁以上的城镇常住人口中,有劳动能力、调查期间未参加社会劳动、当前有就业的可能并正在以某种方式寻找工作的人员。

这是国际通行的失业统计定义。

也是国家统计局与原劳动部于1995年联合确定的统计定义。

失业人数与失业率均可计算时点指标和时期指标。

但由于失业现象的变化在短期内是渐变的,因此两类指标差别不大。

目前国际上和我国一般使用的是时点指标。

(2)登记失业率指城镇登记失业人员与城镇单位就业人员(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇单位中的不在岗职工、城镇私营业主、个体户主、城镇私营企业和个体就业人员、城镇登记失业人员之和的比。