实验室指标收集和判断

- 格式:ppt

- 大小:195.00 KB

- 文档页数:48

实验室检查包括什么(一)引言概述:实验室检查在医学诊断中起着至关重要的作用。

通过分析患者的体液、组织样本或其他生物材料,实验室检查可以提供医生判断疾病的依据。

本文将介绍实验室检查的内容,包括常见的五个大点:血液检查、尿液检查、生化指标检查、免疫学检查和细胞学检查。

正文内容:一、血液检查血液检查是实验室中的常规检查之一。

在血液检查中,通常包括以下小点:1.血红蛋白水平的检测2.红细胞计数和血小板计数3.白细胞计数和分类4.血细胞沉降率测定5.血常规指标的测量,如红细胞压积和平均红细胞体积等。

二、尿液检查尿液检查是对尿液样本进行的实验室检查。

以下是尿液检查的常见小点:1.尿液的外观和颜色观察2.尿液比重和pH值的测定3.蛋白质、糖分和酮体的检测4.红细胞、白细胞和细菌的计数5.尿液沉渣的显微镜检查三、生化指标检查生化指标检查用于评估患者的生理功能和病理变化。

以下是常见的生化指标检查小点:1.血糖、血脂和血尿酸的测定2.肝功能指标(如谷丙转氨酶和总胆红素)的测量3.肾功能指标(如肌酐和尿素氮)的测定4.电解质(如钠、钾和钙)的检测5.炎症指标(如C-反应蛋白和血沉)的检测四、免疫学检查免疫学检查用于评估患者的免疫系统状态。

以下是常见的免疫学检查小点:1.抗体检测,例如抗核抗体和抗体滴度等2.免疫球蛋白(Ig)测定,如IgA、IgG和IgM3.细胞免疫功能检查,例如淋巴细胞亚群分析4.血清免疫荧光和酶联免疫吸附检测5.过敏原检测,例如皮肤过敏原测试和特异性IgE测定五、细胞学检查细胞学检查包括对细胞和组织样本的检测,以评估细胞形态和疾病诊断。

以下是常见的细胞学检查小点:1.细胞学涂片的制备和染色2.细胞形态学观察和分析3.细胞核DNA的测定4.组织切片的制备和免疫组织化学染色5.细胞遗传学检查,如核型分析和基因突变检测总结:实验室检查的内容涵盖了血液检查、尿液检查、生化指标检查、免疫学检查和细胞学检查等五个大点。

《公共营养师》(国家职业资格三级)学习指南第一章营养调查与评价第一节食物摄入量调查营养调查:运用各种手段准确了解某一人群(以至个体)各种营养指标的水平,用来判定其当前营养状况。

方法:询问法 (24小时回顾法、膳食史法)、称量法(或称重法)、记账法、化学分析法和食物频率法五种。

一、24h回顾法1.适用范围:获得个人膳食摄入量的最常用的调查方法。

可用于家庭中个体的食物消耗状况调查,也可用于描述不同人群个体的食物摄入情况。

一般选用3天(其中允许有1天假日)连续调查方法。

开放式调查表进行面对面的询问。

大型全国膳食调查、小型的研究课题均采用24h回顾法来评估个体的膳食摄入情况,近年来,我国全国性的住户调查中个体食物摄入状况的调查均采用这种方法。

2.原理:通过询问的方法,使被调查者回顾和描述调查时前24h内摄入的所有食物的数量和各类,借助食物模型、家用量具或食物图谱对其食物摄入进行计算和评价。

3.优缺点:所用时间短,一般15~40min内完成,应答者不需较高文化,能得到个体的膳食营养素摄入状况。

缺点是应答者的回顾依赖于短期记忆,对调查者要严格培训,不然易出偏差。

4.膳食回顾调查表的设计:24h膳食回顾调查表应包括①食物名称②原料名称③原料编码(适用于计算机编制)④原料质量⑤进餐时间和地点。

应记住被调查者的住址和联系电话。

5.人日数的计算与换算:个人人日数=早餐餐次总数×早餐餐次比+中餐餐次总数×中餐餐次比+晚餐餐次总数×晚餐餐次比(1个人吃早、中、晚三餐为1人日)。

全家总人日数=所有在家用餐个人的人日数之和。

二、记账法适用范围及优缺点:适用于家庭,托幼机关、中小学或部队食堂间有伙食账目的集体单位的调查。

可调查较长时期的膳食,适用于全年不同季节的调查。

缺点是难以分析个体膳食摄入情况。

记账法的基础是膳食账目,一般要求被调查单位的伙食账目完善,数据可靠。

记账法一般不能调查调味品包括油、盐、味精等的摄入量,可结合食物频率法来调查这些调味品的消费各类和量。

1、掌握食物频率法调查表的设计流程答:程序1确定食物频率法调查目的。

(1)选择定性食物频率分析还是定量食物频率分析。

(2)是进行综合膳食分析还是特殊食物摄入分析。

(3)根据调查目的确定膳食回顾的时间间隔。

程序2确定食物频率表中的食物名称。

(1)列出各类经常摄入的食物大类。

(2)列出常吃的小类,同类食物不宜选择太多。

(3)考虑目标人群状况,具体的食物名称可以根据《食物成分表》核查。

程序3确定各种食物的食用频率。

可以将次数分成多个选项以供选择。

程序4设计表格。

表格简明,具有对比鲜明、表达力强、便于计算和分析等优点。

程序5说明和注释。

表达和说明调查表中的相关内容,为使用者统一方法提供方便和质量保障。

程序6修改和完善。

对表格内容进行小组讨论或预实验。

完善后印制。

2、掌握应用食物频率法进行定性和定量的膳食调查的方法答:(1)调查对象的确定。

根据调查目的选取某范围的人群。

(2)签署知情同意书。

解释调查目的、内容、过程,告知其在调查中权利,由调查对象自主、自愿签署知情同意书。

(3)询问基本情况。

包括年龄、性别、身高、体重、居住地、文化程度、家庭生活条件、婚姻状况、性格特征和心理健康状况等。

(4)询问膳食摄入情况——定性表\定量表。

①按问卷的主辅食表询问食物种类,不要有遗漏。

②询问各类食物的食用频率和食用量。

(5)调查结果的核查。

初步核对食物名称、食用频率和食用量是否填写等。

(6)结束访谈,致谢,调查人员签名并填写调查日期,联系电话等。

3、掌握个体食物频率法调查表资料的计算答:程序1 计算个体在过去一年的食物消费种类,评价食物消费的多样性。

程序2 计算个体在过去一年的食物消费频率,定性评价食物消费的多少。

程序3 评价与建议。

以《中国居民平衡膳食宝塔》介绍的食物种类作为参照标准,综合调查个体摄入食物的种类和频率,对食物摄入情况进行评价,提出建议。

4、掌握使用膳食计算软件进行群体营养素摄入量计算的方法答:程序1调查数据录入。

专业实验室评估指标说明及要求(供参考)评估标准体系分为六项32条目,其中重点条目(带*号)12条,一般条目20条。

评估要按各条目逐条评估。

所有评估条目全部合格的,该实验室即为评估合格。

如有2条以下重点条目或累计4条以下的为限期整改实验室,如有3条重点条目或累计5条一般条目不合格的,即为不合格实验室,需要认真整改,待下一年度重新申请评估。

评估合格有效期为五年。

为便于操作,对评估标准体系六项32条目,按照序号、评估内容、评估标准和实施要点分析四项内容依次叙述:一、体制与管理1-1实验室的建立1、其要点是为了执行中华人民共和国国家教育委员会令第20号《高等学校实验室工作规程》,强调实验室的建制权在学校。

2、评估时检查以学校名义正式发布的批准或确认本实验室或文件。

缺少的可在评估前补上。

1-2管理机构 *1、本条目是重点条目,本条目要点是学校有主管实验室工作的校长,有主管实验室工作的管理机构。

2、评估时检查学校正式公布的校领导的分工文件和主管机构的职责分工文件,以确认有主管校长和主管机构。

1-3实验室体制1、本条目的要点是各实验室不能隶属于教研室,而应实行校、院两级管理体制,其目的是提高实验室地位,减少重复设置。

2、评估时检查实验室属校、院两级管理的文件,或通过现场检查实验室的任务、人员、仪器等能说明已实行校、院两级管理的记录,确认该实验室是由校、院管理。

1-4建设计划1、本条目的要点是学校要有实验室建设计划及被评实验室的建设规划或近期工作计划。

2、评估时要检查学校近期建设规划中有关专业实验室建设的部分、被评实验室制定的建设规划或近期工作计划以及执行记录。

没有的可在评估前补。

1-5管理手段1、本条目的要点是实验室实现了计算机管理。

2、评估时检查实验室的计算机数据库。

查看“仪器设备数据库”“专职实验室工作人员数据库”、“实验项目数据库”等。

3、未实现计算机管理的实验室,查看校级实验室主管处的关于被评实验室的相关数据库。

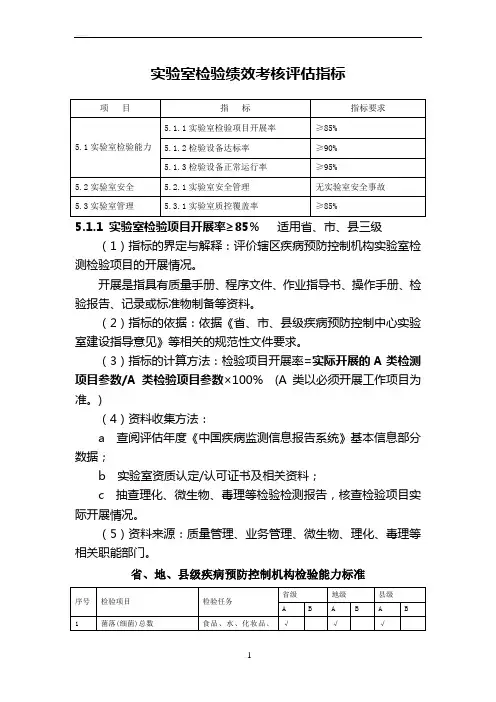

实验室检验绩效考核评估指标5.1.1 实验室检验项目开展率≥85%适用省、市、县三级(1)指标的界定与解释:评价辖区疾病预防控制机构实验室检测检验项目的开展情况。

开展是指具有质量手册、程序文件、作业指导书、操作手册、检验报告、记录或标准物制备等资料。

(2)指标的依据:依据《省、市、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》等相关的规范性文件要求。

(3)指标的计算方法:检验项目开展率=实际开展的A类检测项目参数/A类检验项目参数×100% (A类以必须开展工作项目为准。

)(4)资料收集方法:a 查阅评估年度《中国疾病监测信息报告系统》基本信息部分数据;b 实验室资质认定/认可证书及相关资料;c 抽查理化、微生物、毒理等检验检测报告,核查检验项目实际开展情况。

(5)资料来源:质量管理、业务管理、微生物、理化、毒理等相关职能部门。

省、地、县级疾病预防控制机构检验能力标准5.1.2 检验设备达标率≥90% 适用省、市、县三级(1)指标的界定与解释:评价辖区疾病预防控制机构检测检验仪器设备配备情况。

(2)指标的依据:依据《省、市、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》等相关的规范性文件要求。

(3)指标的计算方法:仪器设备达标率=已达到国家标准的A 类种数/国家标准A类总种数×100%A类为完成常规工作所需仪器设备。

(4)资料收集途径:a 查阅评估年度《中国疾病预防控制信息系统》基本信息部分数据;b 查阅《实验室资质认定/认可实验室仪器设备清单》;c 实验室仪器设备档案、固定资产登记台帐等,核查仪器设备达标率。

(5)资料来源:质量管理、仪器设备管理与维护、微生物检验、理化检验、毒理室等科室。

省、地、县级机构实验室主要仪器装备标准5.1.3仪器设备正常运行率≥95%适用省、市、县三级(1)指标界定与解释:评价评估单位检验设备管理和运行情况。

(2)指标的依据:依据《省、市、县级疾控中心实验室建设指导意见》等相关规范性文件。

第**节体格测量指标与评价一、目的从身体形态和人体测量资料中可以较好地反映营养状况,体格的大小和生长速度是营养状况的灵敏指标。

体格测量的数据,越来越被认为是评价群体或个体营养状况的有用指标,特别是学龄前儿童的体测结果,常被用来评价一个地区人群的营养状况。

这是因为儿童在整个人群中最敏感,具有代表性,其测定方法比较规范,对人群营养状况的反映比较灵敏,而且所需费用相对较低。

主要测量项目为身高(身长)、体重、上臂围、腰围、臀围及皮褶厚度等。

二、测量的基本要求和测量点⒈基本要求:①所用测量仪器必须经过严格校准,器械误差在允许范围内;②被测者在裸露条件下,保持正确的测量姿势,按规定的测量点和测量方法进行测量,记录数值精确到小数点后一位;③统一测量时间和记录方法。

⒉常用人体测量点:详见图实习1-1,有以下11个骨性标识点:⑴颅顶点:当头部保持眼耳水平面时,头顶部正中矢状平面上的最高点。

眼耳水平面是指通过左、右耳屏点上缘和眼眶下缘形成的水平面。

⑵肩峰点:在肩胛骨肩峰外侧缘上,最向外突出的点。

⑶桡骨点:桡骨小头上缘的最上端点。

⑷桡骨茎突点:桡骨茎突的最下端点。

⑸指尖点:手臂下垂时,中指尖端最向下的点,也称中指指尖点。

⑹髂嵴点:髂嵴的最外突点。

⑺大转子点:股骨大转子的最高点。

⑻胫骨点:胫骨之胫侧踝上缘最高位之点。

⑼腓骨头点:腓骨头最向外凸出的点。

⑽内踝点:胫骨内踝最下端的点。

⑾胸中点:左右第四胸肋关节上缘的连线与正中矢状面的交点。

测量以上各点高度时应采取直立姿势。

根据上述测量,还可间接测得右侧上下肢各部的长度。

三、常用指标及测量方法(一)身高(身长)立位时颅顶点到地面的垂直高度。

身高是反映人体骨骼生长发育和纵向高度的主要指标。

通过分析身高与体重、其它肢体长度、围度和宽度等指标的比例关系,可以反映人体匀称度和体型特点。

此外,在计算身体指数、评价体格特征和相对运动能力等方面也有重要的应用价值。

1.身长 3岁以下儿童要量身长(1)测试器材:为卧式量板(或量床)。

第二章人体营养状况测定和评价考核要点重点复习提示一、人体体格测量1.体格测量的方法和标准化人体体格测量的根本目的是评价机体膳食营养状况,常被用来评价一个地区人群的营养状况,不同年龄、不同生理状况的人(如成人和儿童)选用的体格测量指标有所不同。

体格测量工作具有共同的和重复发生的特征,对其进行标准化是体格测量工作质量的重要基础和有效手段,使体格测量工作达到规范化、系统化和科学化。

通过标准化可使体格测量的精确度和准确度得到极大的提高。

2.婴幼儿体格测量意义婴幼儿体格测量包括体重、身长、头围、胸围、皮褶厚度等的测量。

儿童的坐高和身高的测量指标可反映婴幼儿体格纵向发育情况,纵向测量指标主要与骨骼的生长有关,主要用来反映长期营养、疾病和其他不良环境因素的影响。

头围和胸围是婴幼儿体格测量常用的横向测量指标。

通过婴幼儿头围和胸围的测量数据,观察其头围和胸围的义交叉年龄,并与实际年龄比较,对于评价婴幼儿的营养状况有一定意义。

婴幼儿体重对营养状况较为敏感,而且婴幼儿体重测量的误差小于身长测量的误差,故是婴幼儿营养状况评价的常用指标。

皮褶厚度是衡量个体营养状况和肥胖程度较好的指标,测定部位有上臂肱二头肌、肱三头肌和肩胛下角皮褶厚度等,可分别代表肢体和躯干的皮下脂肪堆积情况,对判断肥胖和营养不良有重要价值。

3.围度测量方法上臂围、头围、胸围、皮褶厚度可反映机体的营养状况,与体重密切相关。

上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线中点的臂围长。

其他围度测量的准确位置和方法应明确。

二、实验室指标收集和判断1.尿液样品的收集和保存在营养学方面,尿液主要可作水溶性维生素耐受实验、肌酐测定、维生素和矿物质代谢实验、蛋白质代谢和骨代谢实验指标的测定等,尿液的主要成分是水、尿素及盐类等。

不同时间内收集的尿液成分可能会有很大的不同,标本收集方式根据需要而定。

为了准确定量,必须收集24h尿液。

收集的24h尿液在分析前要注意保存条件,应放冰箱冷藏或加防腐剂。