颈动脉支架围手术期血压管理

- 格式:pptx

- 大小:5.12 MB

- 文档页数:51

围手术期高血压管理共识八大要点围手术期高血压会明显增加心、脑血管事件及死亡率,如何更好管理让患者尽可能安然度过整个围手术期?近日中国心胸血管麻醉学会、北京高血压防治协会联合制定了《围术期高血压管理专家共识》。

具体要点见下:1.围术期高血压是指从确定手术治疗到与本手术有关的治疗基本结束期间内,患者的血压升高幅度大于基础血压的30%,或收缩压≥140 mmHg和/或舒张压≥90 mmHg。

2.围术期高血压控制原则是要保证重要脏器灌注,降低心脏后负荷,维护心功能。

术前可继续服用β受体阻滞剂和钙拮抗剂,但要停用ACEI或ARB。

血压控制目标:≥60岁者,为<150/90 mmHg;<60岁者,或者为糖尿病或慢性肾病者,为<140/90 mmHg。

此外,术中血压波动幅度不超过基础血压的30%。

3.原则上<180/110 mmHg的轻中度高血压患者不影响手术进行,但为抢救生命,则不论血压多高,都应急诊手术;对严重高血压合并威胁生命的靶器官损害,应在短时间内采取措施改善生命脏器功能。

对于进入手术室受血压仍高于180/110 mmHg的择期手术患者,建议推迟手术或者因患者有选期手术需要(如肿瘤患者伴有少量出血),在征得家属同意的情况下手术。

4.对于心脏围术期高血压,术前应充分镇静,先麻醉后再降压,选择以阿片类药物为主的全身麻醉;体外循环期间维持适当灌注流量。

若MAP>90 mmHg应加深麻醉或用降压药物。

主动脉瓣膜手术在体外循环转流和术后易发生高血压,可用乌拉地尔、尼卡地平、硝普钠处理;对合并心肌肥厚的患者应维持血压在较高水平。

二尖瓣成形术后应控制收缩压<120 mmHg;冠状动脉旁路移植术围术期应维持较高的灌注压,MAP>70 mmHg,避免降压过程中心率(HR)增快,保持MAP(mmHg)/HR>1。

不建议用硝普钠控制血压,以免引起冠脉窃血。

动脉导管结扎术在结扎导管时将收缩压降至70~80 mmHg或血压降低不超过基础水平的40%,应注意术后高血压反跳,及时给予镇静、乌拉地尔、β受体阻滞剂或钙拮抗剂等治疗。

阜外学者:颈动脉放支架者要小心低血压

阜外医院蒋雄京等研究发现,颈动脉支架术围术期血流动力学不稳定发生率51.8%,高血压、双侧颈动脉支架术和颈动脉分叉部病变患者容易发生持续性血流动力学不稳定。

其中低血压发生率高达39.4%,另外,高血压和心动过缓的分别为3.5%和22.4%。

研究发现,双侧颈动脉支架术患者血流动力学不稳定发生比例为72.2%,而单侧颈动脉支架术仅为46.3%。

双侧颈动脉支架术是持续性血流动力学不稳定发生的危险因素(HR=2.650)。

此外,男性更不容易发生血流动力学不稳定(HR=0.428),另外,女性患者在颈动脉支架术术后发生低血压的比例尤其高,可达60%,而男性患者仅为34%。

高血压患者相比于血压正常的患者,虽然血流动力学不稳定发生率没有差异,但持续性血流动力学不稳定发生率明显升高。

病变部位也与血流动力学不稳定关系密切。

本研究中,分叉部病变患者血流动力学不稳定发生率是58.5%,而非分叉部病变的发生率仅为30%。

分叉部病变发生血流动力学不稳定的风险为非分叉部的2.5倍,发生持续性血流动力学不稳定的风险更是高达7倍。

研究者还发现,术中未停用降心率药的患者,术后更容易发生心动过缓,以及术中未停用降压药的患者术后发生低血压的可能性更大。

本研究中,血流动力学不稳定发生后,通过静脉输注血管活性药物血压、心率均可恢复正常水平,其中6例用药时间超过24小时。

研究者表示,及时合理地使用血管活性药物对于预防或者减少血流动力学不稳定相关不良事件的发生意义重大。

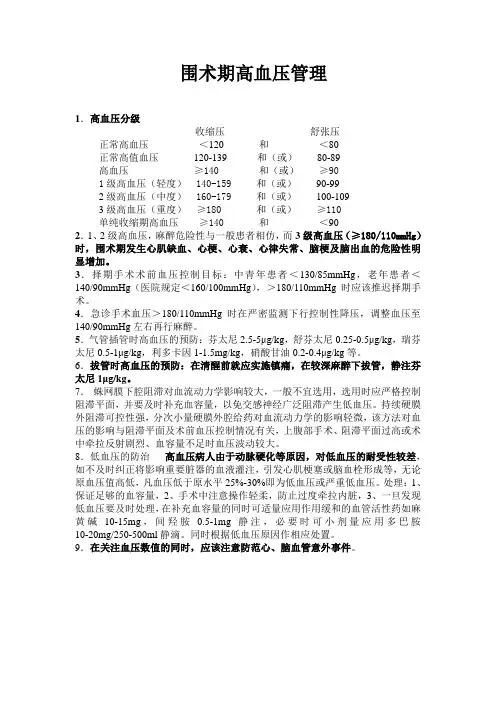

围术期高血压管理1.高血压分级收缩压舒张压正常高血压<120 和<80正常高值血压120-139 和(或)80-89高血压≥140 和(或)≥901级高血压(轻度) 140-159 和(或)90-992级高血压(中度) 160-179 和(或)100-1093级高血压(重度)≥180 和(或)≥110单纯收缩期高血压≥140 和<902.1、2级高血压,麻醉危险性与一般患者相仿,而3级高血压(≥180/110mmHg)时,围术期发生心肌缺血、心梗、心衰、心律失常、脑梗及脑出血的危险性明显增加。

3.择期手术术前血压控制目标:中青年患者<130/85mmHg,老年患者<140/90mmHg(医院规定<160/100mmHg),>180/110mmHg时应该推迟择期手术。

4.急诊手术血压>180/110mmHg时在严密监测下行控制性降压,调整血压至140/90mmHg左右再行麻醉。

5.气管插管时高血压的预防:芬太尼2.5-5μg/kg,舒芬太尼0.25-0.5μg/kg,瑞芬太尼0.5-1μg/kg,利多卡因1-1.5mg/kg,硝酸甘油0.2-0.4μg/kg等。

6.拔管时高血压的预防:在清醒前就应实施镇痛,在较深麻醉下拔管,静注芬太尼1μg/kg。

7.蛛网膜下腔阻滞对血流动力学影响较大,一般不宜选用,选用时应严格控制阻滞平面,并要及时补充血容量,以免交感神经广泛阻滞产生低血压。

持续硬膜外阻滞可控性强,分次小量硬膜外腔给药对血流动力学的影响轻微,该方法对血压的影响与阻滞平面及术前血压控制情况有关,上腹部手术、阻滞平面过高或术中牵拉反射剧烈、血容量不足时血压波动较大。

8.低血压的防治高血压病人由于动脉硬化等原因,对低血压的耐受性较差,如不及时纠正将影响重要脏器的血液灌注,引发心肌梗塞或脑血栓形成等,无论原血压值高低,凡血压低于原水平25%-30%即为低血压或严重低血压。

处理:1、保证足够的血容量,2、手术中注意操作轻柔,防止过度牵拉内脏,3、一旦发现低血压要及时处理,在补充血容量的同时可适量应用作用缓和的血管活性药如麻黄碱10-15mg,间羟胺0.5-1mg静注,必要时可小剂量应用多巴胺10-20mg/250-500ml静滴。

颈动脉狭窄支架成形术的围手术期管理作者:粟文春来源:《医学信息》2014年第11期摘要:目的探讨颈动脉狭窄行血管内支架成形术患者围术期最佳护理方法。

方法对96例患者术前做好患者及护士的管理、术中紧密与医生配合,术后做好生命体征、穿刺部位及并发症等观察及处理。

结果本组均成功植入支架,手术顺利,患者临床症状改善,术后无严重并发症。

结论做好护理人员的培训、患者的管理、医护紧密配合管理,密切观察生命体征变化及时处理,是保证患者手术治疗成功的关键。

关键词:颈动脉狭窄;支架成形术;围手术期;管理颈动脉血管内支架成形术在治疗颈动脉狭窄时具有创伤小、并发症发生率低、术后康复迅速、疗效确切而被广泛使用[1]。

我科2012年1月~2013年10月,应用血管内支架成形术治疗颈动脉狭窄患者96例,给予精心护理,取得满意效果。

现将围术期管理体会报道如下。

1 资料与方法1.1一般资料患者96例,男69例,女27例;年龄39~70岁。

其中57例为短暂性脑缺血发作,39例为脑梗塞。

入院后采用经股动脉穿刺插管行全脑血管造影显示血管狭窄程度60%~90%,主要症状为头昏、言语不清、偏瘫等。

l.2方法局麻下行股动脉穿刺,放置8F动脉鞘,将8F指引导管送至颈动脉狭窄段附近,行全脑血管造影,测量狭窄病变的长度及血管直径,选取适合病变的支架,将指引导丝通过颈动脉狭窄处,在指引导管内沿指引导丝输送支架装置,将自膨胀支架送至狭窄血管段后,缓慢释放支架,对严重狭窄患者采用球囊扩张后行全脑血管造影,检查置入支架后的血管狭窄段和远段的血流情况l.3结果 96例患者均一次置入成功,支架置入后血管管腔明显扩大,血流通畅,患者症状缓解,7~15d 治愈出院。

2 围手术期管理2.l术前管理2.1.1患者的管理①术前护士对患者的临床资料作全面详细的了解,常规备皮,进行三大常规、心电图、肝肾功能、出凝血时间、动脉彩超等检查。

注意患者心理情况;②患者术前lw口服阿司匹林和氯吡格雷;③护士配合医生给患者及其家属讲解支架植入的过程,危险性、并发症等相关事宜,签写知青同意书。

颈动脉支架植入术患者围手术期血压管理的最佳证据总结

杨红燕;兰美娟;魏慧;柳妙妙;杨婷;杨玲虹

【期刊名称】《中华急危重症护理杂志》

【年(卷),期】2024(5)1

【摘要】目的检索、评价并总结国内外关于颈动脉支架植入术(carotid artery stenting,CAS)患者围手术期血压管理的最佳证据,以期为临床实践提供参考。

方法按照“6S”金字塔模型系统检索国内外数据库有关CAS患者围手术期血压管理的相关文献,文献类型包括临床决策、指南、专家共识及系统评价,检索时限为建库至2023年4月18日。

由2名研究者独立进行文献质量评价及证据提取。

结果共纳

入7篇文献,包括2篇临床决策、3篇指南和2篇专家共识,围绕血压管理原则、术前血压管理、术中血压管理和术后血压管理4个方面总结出23条证据。

结论该研究总结了CAS患者围手术期血压管理的最佳证据,证据总体质量较高。

建议医护人员针对不同人群制订适宜的个体化的血压管理方案,以更好地促进患者的血压管理。

【总页数】6页(P80-85)

【作者】杨红燕;兰美娟;魏慧;柳妙妙;杨婷;杨玲虹

【作者单位】浙江大学医学院附属第二医院护理部

【正文语种】中文

【中图分类】R47

【相关文献】

1.下肢胫腓骨骨折患者围手术期疼痛管理最佳证据总结

2.骨科患者围手术期疼痛管理的最佳证据总结

3.胃癌患者围手术期营养管理的最佳证据总结

4.主动脉夹层患者围手术期管理最佳证据总结

5.肝胆胰外科患者围手术期营养管理的最佳证据总结

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颈动脉狭窄患者围手术期血压的观察和护理摘要】目的:探究颈动脉狭窄患者围手术期血压的观察和护理。

方法:抽取颈动脉狭窄患者一共32例作为观察对象,从2017年12月开始实验观察,结束时间为2019年6月。

所有患者在围手术期接受针对性的护理措施,观察对比患者在护理前后的血压情况、生活质量等。

结果:在围术期的护理指导后,患者的血压情况得到了较好的缓解,患者的舒张压、收缩压与护理前比较具有显著性差异(P<0.05);结合生活质量表的评价结果,护理后的评分显著提升,与护理前进行比较得到P<0.05,差异明显。

结论:对颈动脉狭窄的患者在围手术期采取针对性护理干预指导,可以显著改善患者的血压情况,有益于患者术后恢复,患者的生活质量也有显著提升,护理应用效果较好,值得推广。

【关键词】:颈动脉狭窄;围手术期;血压观察;护理颈动脉狭窄是临床上的一种常见病症,属于动脉粥样硬化疾病中的一种,患者患病后,容易出现头晕、意识障碍、记忆力减退等情况[1],具有一定的危险性。

颈动脉狭窄的患者,由于受到动脉粥样硬化的影响,身体血液循环较差,运动功能、泌尿功能、语言系统也可能收缩,甚至还可能导致患者出现脑梗死等并发症[2],需要及时采取手术治疗,围手术期的护理工作也非常重要。

此次实验研究中,抽取颈动脉狭窄患者一共32例作为观察对象,采用回顾性分析的方式,探究颈动脉狭窄患者围手术期血压的观察和护理,详细如下。

1.资料与方法 1.1一般资料此次研究,抽取观察对象一共32例,为本院在2017年12月~2019年6月期间收治的颈动脉狭窄患者。

患者基础资料如下:男性与女性分别为17例、15例;年龄最大和最小为69岁、51岁,平均年龄(60.2±1.7)岁。

排除以下患者[3]:①合并有其他严重病症的患者;②患者不同意参与实验研究的;③中途停止接受实验观察、中途转院的患者。

纳入的患者均满足[4]:①确诊为颈动脉狭窄的患者;②家属签署知情同意书的患者。

颈动脉支架成形术围术期病人的舒适护理摘要】目的:探讨颈动脉支架成形术围术期病人的舒适护理。

方法:选取我院收治的颈动脉脉粥样硬化狭窄患者13例,所有患者均进行颈动脉支架成形术。

在围术期,除去正常护理外,对患者增加额外的术前、术中、术后护理。

结果:13例病人共手术15条血管,植入支架15枚,手术全部成功,成功率100%。

病人术后未出现明显不适,各项生理状态良好。

结论:颈动脉支架成形术围术期病人进行针对性护理对病人康复至关重要。

【关键词】颈动脉支架;术前护理;术中护理;术后护理【中图分类号】R473.6 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231(2016)36-0225-02数据资料统计显示脑血管病人中,有20%~30%患者是由于颈动脉粥样硬化狭窄所导致[1],在临床中,颈动脉支架成形术是治疗颈动脉粥样硬化狭窄的重要手段,其操作简便、手术风险低、并发症少,已经得到医生和患者的认可[2]。

虽然治疗效果显著,但手术对患者的生理和心理都有显著影响,为了更好的提高病人治疗满意度,现对颈动脉支架成形术围术期病人的舒适护理做如下分析探讨。

1.资料与方法1.1 一般资料选取我院2015年10月—2016年10月间,在作者所在科室,收治的颈动脉粥样硬化狭窄患者13例。

患者年龄为55~75岁,平均年龄为(62±3.8)岁。

排除下列情况患者,(1)酗酒、行动不便、表达不清。

(2)拒绝配合治疗的患者。

(3)患有心脏病、心肌梗塞、脑血栓、中风等突发性疾病。

(4)近期内接受抗抑郁治疗的患者。

(5)患有癌症、白血病等重大疾病。

(6)孕妇及哺乳期妇女。

1.2 手术方法患者进入手术室,取仰卧位,进行头部固定,局部麻醉。

穿刺患者右颈动脉,放入血管鞘,进行血管造影。

确定患者病变位置,病变性质、状态和程度,选择支架。

导丝引导下置入脑保护装置,通过支架放送器在患者病变部位植入支架。

支架植入后,再次进行血管造影。

检查患者颈动脉狭窄处的血流情况,以及远端血流状态。

颈动脉支架治疗颅外段颈动脉狭窄患者的围手术期护理发布时间:2021-09-24T07:26:58.899Z 来源:《中国医学人文》2021年21期作者:陆云燕[导读] 目的总结颈动脉支架治疗颅外段颈动脉狭窄患者的围手术期护理经验。

陆云燕广西壮族自治区人民医院,广西南宁530021【摘要】目的总结颈动脉支架治疗颅外段颈动脉狭窄患者的围手术期护理经验。

方法选取我科2019年1月至2021年1月进行颈动脉支架植入术治疗颅外段颈动脉狭窄患者56例为研究对象,对其整体护理情况进行回顾性分析。

结果本组56例患者均顺利完成支架植入,出现血管痉挛1例,血压降低和心动过缓2例,高灌注综合征1例,穿刺部位皮下血肿2例,及时发现并采取措施后得到改善,未遗留严重后果。

结论颈动脉支架植入术术前充分准备,熟悉引起并发症的危险因素、临床表现及治疗,及时实施护理干预,术中良好配合,术后密切观察病情变化,是手术成功的关键。

良好的围手术期护理有助于减少手术并发症,提高手术疗效及安全性。

【关键词】颈动脉狭窄;颈动脉支架术;围手术期护理;并发症Perioperative nursing care of patients with extracranial carotid artery stenosis treated with carotid artery stentPeople's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region Nanning, Guangxi Lu Yunyan 530021【Abstract】Objective:Summarize the perioperative nursing experience of patients with extracranial carotid artery stenosis treated with carotid artery stent. Method:56 cases of patients with extracranial carotid artery stenosis undergoing carotid artery stent implantation in our department from January 2019 to January 2021 were selected as the research objects, and their overall nursing status was retrospectively analyzed. Result:The 56 patients in this group successfully completed the stent implantation, 1 case of vasospasm, 2 cases of blood pressure drop and bradycardia, 1 case of hyperperfusion syndrome, 2 cases of subcutaneous hematoma at the puncture site, and improved after timely detection and measures. No serious consequences were left. Conclusion:Full preparation before surgery for carotid artery stent implantation, familiarity with the risk factors, clinical manifestations and treatment of complications, timely implementation of nursing intervention, good cooperation during the operation, and close observation of changes in the condition after the operation are the keys to the success of the operation. Good perioperative care can help reduce surgical complications and improve surgical efficacy and safety.【Key words】Carotid artery stenosis;Carotid artery stenting;Perioperative care;complication缺血性卒中是最常见的脑卒中类型,占全部脑卒中的60%-80%。

颈动脉支架植入围手术期的护理颈动脉粥样硬化性狭窄是引起中风,从而致残甚至死亡的主要原因。

随着神经血管内介入技术的发展,颈动脉支架植入已成为治疗颈动脉狭窄的一种有效的新方法,相比传统的颈动脉内膜剥脱术,该法具有创伤小,患者痛苦少,见效快,并发症少的特点[1]。

除了成功的手术操作,围手术期的治疗与护理也是影响愈后的主要因素。

我院从2010年10月至2013年9月行颈动脉支架植入术16例,愈后良好,现将护理体会总结如下:1.临床资料1.1一般资料 16例患者,男,10例,女,6例,年龄46-72岁,平均65.4± 1.6岁,临床诊断曾有短暂性脑缺血发作(TIA)10例,脑梗塞5例,术前颈动脉超声检查16例,均经数字减影血管造影(DSA)最终明确动脉狭窄范围是60-95%。

1.2治疗方案行全脑血管造影明确狭窄部位及程度,确定颈动脉保护系统及球囊和支架的型号[2]。

在股动脉以seldinger法置入8F导管鞘先植入保护伞,然后将自膨式支架植入狭窄处,造影确定到位后释放支架,回收保护伞,最后造影证实。

2.结果16例患者中,1例(狭窄达95%)支架植入失败,1例术中并发小面积脑梗塞,经治疗完全恢复,余均恢复满意,术后症状较术前明显改善,术后造影示为狭窄明显改善。

3.护理3.1术前护理3.1.1护理评估了解患者既往病史,如糖尿病,高血压,评估患者自理生活程度,询问有无对肝素、含碘药物的过敏史,了解出凝血时间,肝肾功能及血常规,了解颈动脉狭窄程度,特别是了解患者有无发生灌注压突破综合征的高危因素,如高度动脉狭窄、单侧动脉高度狭窄伴对侧闭塞,侧肢循环不良,狭窄血管供应区低灌注和灌注储备降低等[3]。

3.1.2心理护理颈动脉支架植入术属新型技术,病人对动脉脉支架植入缺乏了解,会产生不同程度的紧张、恐惧和疑虑心理[4],针对不同病人特点进行护理,使病人精神放松,消除疑虑,术前尽可能创造良好的睡眠环境,使病人得到充分休息,保证以最佳状态接受手术治疗。

高血压患者在围术期的血压控制要点(全文)围术期高血压是指患者在外科手术住院期间(手术前、手术中和手术后3~4天内)伴发的急性血压升高(收缩压、舒张压或平均动脉压超过基线的20%以上),可以显著增加围术期心血管事件的发生率和死亡率。

外科手术中围术期高血压的发生率为25%。

即使手术前没有高血压病史,麻醉时也易发生血压升高及心动过速。

已有许多研究探索手术当中如何维持稳定的血流动力学状态,避免此病症的发生,但是结果差异较大,目前仍然没有统一的预防标准。

对于围术期高血压何时开始治疗以及治疗目标也没有统一意见,难以推出统一的治疗建议。

尽管如此,围术期高血压仍需要恰当处理,降压治疗可以明显降低心血管疾病风险。

可以根据患者具体情况制订治疗方案。

本文回顾了成人患者围术期高血压的治疗要点。

1 易发因素短时间内血压升高并超过180/110mmHg时称为高血压危象,其发生率为4%~35%,心脏手术前后发生率可以高达50%。

高血压以及高血压危象极易发生在手术后早期,并与交感神经张力增高和血管阻力增加有关。

手术后高血压常开始于术后10~20分钟,可能持续4小时。

如果不及时治疗,患者易发生出血、脑血管意外和心肌梗死。

手术前高血压一般不引起靶器官功能障碍,因此称为高血压次急症,有足够的时间降低血压。

而在手术中血压快速升高超过20%时易发生靶器官功能损害,应考虑高血压急症。

大血管(颈动脉、腹部主动脉、外周大血管)或腹腔和胸腔手术易发生术中高血压,而严重术中高血压更多见于心脏手术、大血管手术(颈动脉内膜剥脱术、主动脉手术)、神经手术、头部和颈部手术、肾脏移植以及较大创伤(烧伤或头部创伤),并较易发生并发症。

例如,颈动脉内膜剥脱术中血压持续>170/95mmHg易发生术后神经系统并发症,特别是曾发生脑出血或有脑出血家族史患者在血压迅速升高时易再次发生脑出血。

下列手术易发生术后高血压:冠状动脉搭桥术、主动脉瘤修复术、颈动脉内膜剥脱术。

颈动脉支架置入术围手术期血压调控的探讨李生;李宝民;王君;曹向宇;刘新峰;张阿兰;葛爱莉【期刊名称】《中华老年心脑血管病杂志》【年(卷),期】2010(012)003【摘要】目的探讨粥样硬化性颈动脉狭窄患者,经皮血管内支架置入血管成形术(PTAS)围手术期血压调控的必要性及初步经验.方法回顾性分析293例粥样硬化性颈动脉狭窄患者经全脑数字减影血管造影术诊断后,采用自膨式支架经股动脉入路行PTAS,围手术期对血压严密监控,并根据血压的高低采取综合措施及时进行调整,以避免发生高灌注性脑病或心脑缺血.结果 293例患者中支架置入成功292例(99.7%).术前狭窄率70%~95%平均(82.0±13.1)%,术后残余狭窄率为0~20%,平均(9.2±6.8)%,术后患者脑缺血症状及体征均有明显改善.有1例患者在术中及术后血压控制不理想,发生了高灌注性脑出血而死亡.通过采取综合措施调节血压后未再发生高灌注性脑病,血压降至90~120/60~90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)后,所有患者均未发生心、肾、脑等脏器缺血.结论 PTAS微创安全有效,但术中及术后调整血压非常必要,围手术期有效地调控血压是减少术后高灌注性综合征发生的重要手段之一.【总页数】3页(P240-242)【作者】李生;李宝民;王君;曹向宇;刘新峰;张阿兰;葛爱莉【作者单位】100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科;100853,北京,解放军总医院神经外科【正文语种】中文【相关文献】1.颈动脉支架置入术治疗颈动脉狭窄围手术期护理 [J], 孙向红2.颈动脉支架置入术围手术期护理体会 [J], 吴建青3.颈动脉支架置入术围手术期并发症的治疗 [J], 曹文锋;吴凌峰;刘世民;高幼奇;张昆南;吴晓牧4.围手术期血压调控 [J], Long.,D;刘萍5.全面护理干预在颈动脉支架置入术围手术期的应用效果 [J], 陈冲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颈动脉支架成形术围手术期并发低血压的防治黄清海;刘建民;许奕;洪波;赵文元【期刊名称】《介入放射学杂志》【年(卷),期】2004(0)S1【摘要】目的颈动脉支架成形术中发生迷走反射引起血压降低及心动过缓 ,严重者可导致脑血流动力学不稳定。

本研究主要探讨颈动脉支架成形术围手术期中发生低血压的发生率、预测因素、治疗及其对临床结果的影响。

方法应用自膨胀支架治疗颅外颈动脉狭窄 (5 0 %以上 ) 32 6例。

记录术前、术中及术后的血压变化情况 ,回顾性分析低血压 (收缩压 <90mmHg)的发生率、相关因素及治疗方法。

结果本组发生术中血压改变 2 0 6例 ,其中 8例血压升高 (1例为过度灌注脑出血 ) ,198例发生血压降低 ;4 5例血压低于 90mmHg(持续时间在 4min~ 11d) ,经过静脉内持续微泵给予多巴胺或去氧肾上腺素后逐渐恢复 ,无 1例发生与血压降低有关的神经功能障碍。

6例高血压患者长期随访 (6~ 2 5个月 ,平均 13.9个月 )显示血压恢复正常。

发生于颈总动脉分叉部者 2 7例 ,颈内动脉开口处 14例 ,单纯颈内动脉狭窄 4例。

采用球囊成形 +支架植入术者中发生严重低血压者 4 1例 (2 % ,4 2 0 0例 )。

结论支架成形术中并发低血压是常见的并发症。

最为主要的预测因素是病变部位以及是否采用球囊进行扩张成形应用。

应用多巴胺能药物多能治疗该并发症 ,且不增加神经系统功能障碍。

【总页数】1页(P175-175)【关键词】颈动脉狭窄;支架成形术;围手术期【作者】黄清海;刘建民;许奕;洪波;赵文元【作者单位】上海第二军医大学长海医院神经外科【正文语种】中文【中图分类】R743.3【相关文献】1.颈动脉支架成形术围手术期并发症的护理 [J], 陈群;段瑞2.颈动脉粥样硬化性狭窄患者支架置入术围手术期并发症的防治探讨 [J], 李生;黄承良;李宝民;王君;曹向宇;张阿兰;葛爱莉3.颈动脉狭窄支架成形术围手术期颅内出血原因及防治 [J], 李生;李宝民;周定标;王君;曹向宇;刘新峰;葛爱莉;张阿兰4.术前颈动脉窦阻滞预防颈动脉支架成形术围手术期低血流动力学状态 [J], 程国兵;刘庆华;陆炜;陈雪花;聂群;吴森焱;王李华5.症状性颈动脉狭窄不同时机行颈动脉支架成形术的围手术期安全性比较 [J], 李晓阳;陆炜;程国兵;廖圣;吴佳文;吴森焱;胡强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颈动脉狭窄支架置入术后早期血压的管控及护理摘要】目的:探讨颈动脉狭窄血管内支架置入术后早期血压的管控及护理。

方法:术前给予有效的降压药物或扩容治疗维持血压在正常范围,术后血压降低时排除过敏反应予以多巴胺药物对症治疗,血压增高时应用硝酸甘油或尼卡地平静脉滴注。

并给予心理护理解除患者紧张情绪。

结果:98例介入术后发生血压变化的病人经科学的血压管控及护理干预,均未发生因血压过高或过低引起的不良并发症。

结论:术后早期进行科学的血压管控是手术成功的关键,对预防患者术后并发症及促进疾病康复具有重要意义。

【关键词】支架,术后,血压,管控,护理【中图分类号】R473 5【文献标识码】B【文章编号】16748999(2013)12033501脑卒中目前是我国居民的第一死因,而缺血性脑卒中占60%~80%[1]。

随着现代医学的发展,颈动脉狭窄血管内支架置入治疗因其安全、创伤小、恢复快、治疗效果明显等优点,正被越来越多的应用于临床。

但颈动脉支架置入极易导致患者血压发生变化,术后血压增高或降低,如未及时发现或处理不当均可引起严重后果。

本文回顾性分析我院介入中心2006年7月至2013年8月146例颈动脉狭窄支架成形术的患者,术后早期(48h内)除做好一般护理外加强对患者血压的管理,对预防患者术后并发症及促进疾病康复具有重要意义。

1临床资料11一般资料: 2006年7月至2013年8月,我院采用血管内支架成形术治疗颈动脉狭窄患者146例,其中男性89例,女性57例;年龄44~79岁。

94例伴有高血压,54例有短暂性脑缺血反复发作表现; 21例有糖尿病,7例有冠心病。

全部患者经颈部血管超声筛查,DSA检查后明确颈动脉狭窄(≥70%)116例(795%),症状性颈动脉狭窄75例(514%)。

12术后血压情况: 我国成人随测血压收缩压<140mmHg,舒张压<90mmHg为正常血压[1]。

本组病例颈动脉支架成形术后血压发生变化共98例,其中血压下降(收缩压低于90mmHg或低于基础血压20%[2])82例(56%),血压升高(收缩压≥160mmHg,舒张压≥95mmHg)16例(11%),血压无明显变化48例(33%)。