第7章粉末冶金技术

- 格式:pptx

- 大小:544.66 KB

- 文档页数:86

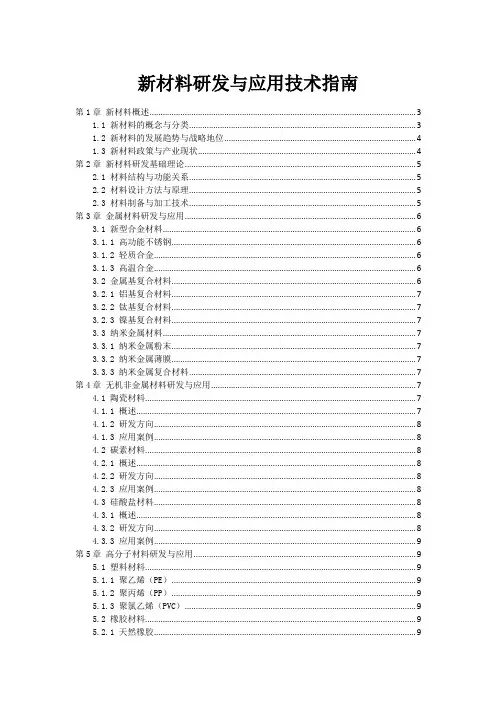

新材料研发与应用技术指南第1章新材料概述 (3)1.1 新材料的概念与分类 (3)1.2 新材料的发展趋势与战略地位 (4)1.3 新材料政策与产业现状 (4)第2章新材料研发基础理论 (5)2.1 材料结构与功能关系 (5)2.2 材料设计方法与原理 (5)2.3 材料制备与加工技术 (5)第3章金属材料研发与应用 (6)3.1 新型合金材料 (6)3.1.1 高功能不锈钢 (6)3.1.2 轻质合金 (6)3.1.3 高温合金 (6)3.2 金属基复合材料 (6)3.2.1 铝基复合材料 (7)3.2.2 钛基复合材料 (7)3.2.3 镍基复合材料 (7)3.3 纳米金属材料 (7)3.3.1 纳米金属粉末 (7)3.3.2 纳米金属薄膜 (7)3.3.3 纳米金属复合材料 (7)第4章无机非金属材料研发与应用 (7)4.1 陶瓷材料 (7)4.1.1 概述 (7)4.1.2 研发方向 (8)4.1.3 应用案例 (8)4.2 碳素材料 (8)4.2.1 概述 (8)4.2.2 研发方向 (8)4.2.3 应用案例 (8)4.3 硅酸盐材料 (8)4.3.1 概述 (8)4.3.2 研发方向 (8)4.3.3 应用案例 (9)第5章高分子材料研发与应用 (9)5.1 塑料材料 (9)5.1.1 聚乙烯(PE) (9)5.1.2 聚丙烯(PP) (9)5.1.3 聚氯乙烯(PVC) (9)5.2 橡胶材料 (9)5.2.1 天然橡胶 (9)5.2.3 丁腈橡胶(NBR) (9)5.3 纤维材料 (10)5.3.1 聚酯纤维 (10)5.3.2 聚酰胺纤维(尼龙) (10)5.3.3 聚丙烯腈纤维(腈纶) (10)5.3.4 碳纤维 (10)第6章复合材料研发与应用 (10)6.1 金属复合材料 (10)6.1.1 简介 (10)6.1.2 研发技术 (10)6.1.3 应用实例 (10)6.2 无机非金属复合材料 (11)6.2.1 简介 (11)6.2.2 研发技术 (11)6.2.3 应用实例 (11)6.3 高分子复合材料 (11)6.3.1 简介 (11)6.3.2 研发技术 (11)6.3.3 应用实例 (11)第7章功能材料研发与应用 (12)7.1 储能材料 (12)7.1.1 超级电容器材料 (12)7.1.2 锂离子电池材料 (12)7.2 导电材料 (12)7.2.1 金属导体 (12)7.2.2 导电聚合物 (12)7.3 磁性材料 (12)7.3.1 软磁材料 (12)7.3.2 硬磁材料 (13)7.3.3 磁性纳米材料 (13)第8章生物医用材料研发与应用 (13)8.1 生物降解材料 (13)8.1.1 聚乳酸(PLA) (13)8.1.2 聚乙醇酸(PGA) (13)8.1.3 聚己内酰胺(PCL) (13)8.2 生物医用金属材料 (13)8.2.1 钛及其合金 (13)8.2.2 镍钛合金 (14)8.2.3 铂金 (14)8.3 组织工程支架材料 (14)8.3.1 天然支架材料 (14)8.3.2 合成支架材料 (14)8.3.3 复合支架材料 (14)第9章环境友好型材料研发与应用 (14)9.1 环保型材料 (14)9.1.1 无毒无害材料 (14)9.1.2 生物降解材料 (14)9.1.3 环保型涂料 (15)9.2 资源循环利用材料 (15)9.2.1 生物质材料 (15)9.2.2 再生资源材料 (15)9.2.3 循环利用技术 (15)9.3 环境修复材料 (15)9.3.1 土壤修复材料 (15)9.3.2 水体修复材料 (15)9.3.3 空气净化材料 (15)9.3.4 噪音治理材料 (16)第10章新材料应用与产业发展 (16)10.1 新材料在新能源领域的应用 (16)10.2 新材料在交通运输领域的应用 (16)10.3 新材料在电子信息领域的应用 (16)10.4 新材料产业发展策略与展望 (16)第1章新材料概述1.1 新材料的概念与分类新材料是指在一定时期内,相对于传统材料而言,在功能、结构、制备工艺等方面具有显著优势和特色的材料。

《现代材料成型新技术》讲义重庆大学机械工程学院材料加工工程2004.5.26课程主要内容1.粉末冶金技术2.金属多孔材料3.定向凝固和单晶铸造4.金属超塑性5.连续铸造技术6.快速凝固技术和材料7.金属半固态成形技术第一章粉末冶金1.概述1.1粉末冶金的工艺:制粉,成型,烧结(发展到两者合一,HIP,或者三者合一,Osprey,以及烧结后的锻造)1.2优点:1)近终成型(用于高硬度材料,不利于机械加工零件)2)合金成分设计,可在宽范围控制成分(提高固溶度)3)可以得到复杂零件(锻造得不到)4)组织可控(铸造组织粗大)5)可制备人工复合材料1.3 缺点:1)粉末和模具成本高2)不适合大零件成型3)存在孔隙1)简化制粉工艺,提高产出率2)全致密工艺(热等静压)2制粉2.1传统制粉:电解,球磨,气体雾化,水雾化(粒径大:≥200μm;粒径分散度大;产出率低)2.2离心雾化和快速凝固制粉2.2.1旋转电极法(见图1.1、图1.2)图1.1 旋转电极法原理图图旋转电极过程中液膜破碎、球形粉形成原理图250转/秒≥150μm图1.3 不同形式的离心雾化250转/秒2.2.3高速转轮快速凝固法(RST)(图1.3C)改进的离心雾化法:提高冷却速度(水冷旋转轮) (≥106 ℃ /秒);高速转轮(400-600转/秒)优点:1)微晶或非晶粉末;成分偏析小;2)合金元素固溶度提高:表1.1 通过RST提高合金元素在铝中的溶解度力学性能提高:表1.2 用RST加入Li后,2024Al合金性能的改善•在T4和T6热处理状态下。

3)可消除有害相(高温合金的σ相),材料韧性提高4)得到亚稳组织,改变了合金共晶温度,共晶成分,扩大了合金成分范围,可以重新设计合金成分。

60000-80000H z 速度:2马赫≤50μm图1.4 真空雾化原理图1)气相沉积法:激光-蒸发-沉积(1公斤装置)产出率低;粒径小;μm (SiC粉)μm (Si3N4粉)2)液相法:溶液-微粒沉淀-干燥3.成型及致密化新技术致密度≤95%,模内致密度不均匀3.1 注射成型粉末,增塑剂(石蜡),黏结剂—>注射成型—>预烧结(排除有机物)—>成预坯—>烧结注射力提高了致密度和均匀性。

《金属材料与热处理》教材习题答案第七章有色金属及硬质合金1.纯铜的性能有何特点?纯铜的牌号如何表示?答:铜的密度为8.96 ×103 kg/m3,熔点为1083℃,其导电性和导热性仅次于金和银,是最常用的导电、导热材料。

它的塑性非常好,易于冷、热压力加工,在大气及淡水中有良好的抗蚀性能,但纯铜在含有二氧化碳的潮湿空气中表面会产生绿色铜膜,称为铜绿。

纯铜强度低,虽然冷加工变形可提高其强度,但塑性显著降低,不能制作受力的结构件。

按化学成分不同可分为工业纯铜和无氧铜两类,我国工业纯铜有三个牌号:即一号铜(99.95%Cu)、二号铜(99.90%Cu),三号铜(99.7%Cu),其代号分另为T1、T2、T3;无氧铜,其含氧量极低,不大于0.003%,其代号有TU1、TU2,“U”是“无”字汉语拼音字首。

2.铜合金有哪几类?它们是根据什么来区分的?答:常用的铜合金有黄铜、青铜、白铜三大类。

黄铜是以锌为主加合金元素的铜合金,白铜是以镍为主加合金元素的铜合金,除了黄铜和白铜外,所有的铜基合金都称为青铜。

按主加元素种类的不同,青铜又可分为锡青铜、铝青铜、硅青铜和铍青铜等。

3.锌的含量对黄铜的性能有何影响?答:锌含量在32%以下时,随锌含量的增加,黄铜的强度和塑性不断提高,当锌含量达到30%一32%时,黄铜的塑性最好。

当锌含量超过39%以后,强度继续升高,但塑性迅速下降。

当锌含量大于45%以后,强度也开始急剧下降,所以工业上所用的黄铜Zn含量一般不超过47%。

4.青铜按生产方式分为哪两类?它们的牌号如何表示?答:按生产方式也可分为压力加工青铜和铸造青铜两类。

压力加工青铜的代号由“Q”+主加元素的元素符号及含量+其他加人元素的含量组成,如QSn4一3。

铸造青铜的牌号表示方法由“ZCu”+主加元素符号+主加元素含量+其他加入元素的元素符号及含量组成。

如ZCuSn5Pb5Zn5等。

5.含锡量对锡青铜的性能有何影响?答:锡含量较小时,随着锡含量的增加,青铜的强度和塑性增加,当锡含量超过5%~6%时,其塑性急剧下降,强度仍然高。

第一章1.碳还原法制取铁粉的过程机理是什么?影响铁粉还原过程和铁粉质量的因素有哪些?答:铁氧化物的还原过程是分段进行的,即从高价氧化铁到低价氧化铁,最后转变成金属:Fe2O3→Fe3O4→Fe。

固体碳还原金属氧化物的过程通常称为直接还原。

当温度高于570°时,分三阶段还原:Fe2O3→Fe3O4→浮斯体(FeO·Fe3O4固溶体)→Fe3Fe2O3+CO=2Fe3O4+CO2 Fe3O4+CO=3FeO+CO2 FeO+CO=Fe+CO2 当温度低于570°时,由于氧化亚铁不能稳定存在,因此,Fe3O4直接还原成金属铁 Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2影响因素:(1)原料①原料中杂质的影响②原料粒度的影响(2)固体碳还原剂①固体碳还原剂类型的影响②固体还原剂用量的影响(3)还原工艺条件①还原温度和还原事件的影响②料层厚度的影响③还原罐密封程度的影响(4)添加剂①加入一定的固体碳的影响②返回料的影响③引入气体还原剂的影响④碱金属盐的影响⑤海绵铁的处理制取铁粉的主要还原方法有哪些?比较其优缺点。

2、发展复合型铁粉的意义何在?答:高密度、高强度、高精度粉末冶金铁基零件需要复合型铁粉。

所谓复合型粉末是指用气体或液体雾化法制成的完全预合金粉末、部分扩散预合金粉末以及粘附型复合粉末。

还原法制取钨粉的过程机理是什么?影响钨粉粒度的因素有哪些?氢还原。

总的反应式:WO3+3H2====W+3H2O。

钨具有4种比较稳定的氧化物W03+0.1H2====W02.9+0.1H20 W02.9+0.18H2 ==== W02.72+0.18H20W02.72+0.72H2 ====W02+0.72H2O WO2+2H2 ====W+2H2O影响因素:⑴原料:三氧化钨粒度、含水量、杂质⑵氢气:氢气的湿度、流量、通气方向⑶还原工艺条件:还原温度、推舟速度、舟中料层厚度⑷添加剂3、作为还原钨粉的原料,蓝钨比三氧化钨有什么优越性,其主要工艺特点是什么?答:采用蓝钨作为原料制备钨粉的主要优点是可以获得粒度细小的一次颗粒,尽管二次颗粒较采用 WO3 作为原料制备的钨粉二次颗粒要大。

粉末冶金_长安大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.粉末体在压模内受压时,压坯会向周围膨胀,模壁就会给压坯一个大小相等、方向相反的反作用力,这个力就叫()。

答案:侧压力2.下面不属于粉末烧结机制的有()。

答案:孔隙缩小3.下面哪一项不属于提高瞬时液相烧结过程中的液相数量的方法()。

答案:降低高熔点组分粒径4.金属氧化物还原法中,最常见的还原反应类型为:()答案:气-固多相反应5.对于细长类零件,应当选择()进行压制。

答案:液压机6.全致密粉末冶金不锈钢的成形方法不包含()。

答案:冷等静压7.粉末冶金成形零件的大小与形状一般不受以下哪个因素的影响()。

答案:粉末流动性8.粉末冶金和其他成形工艺相比,下列哪种说法是错误的()。

答案:可以生产形状复杂的零件,尤其是复杂内腔的毛坯。

9.激光立体成形时,在熔池的(),固相连续熔化到熔池内,形成熔化区。

答案:前端10.多孔合金的常见制备方法包括气压渗流铸造、激光选区熔化和()。

答案:粉末冶金11.()是目前的一种新型光机材料,适合光机一体化制造。

答案:铍铝合金12.粉末冶金工业中金属粉末化学成分的分析主要是来测量粉末的纯度,也就是粉末中杂质的含量,主要包括氧含量和其他杂质元素含量。

常规测定方法是()答案:库仑法全氧分析13.雾化法中雾化介质对金属液流的作用方式不包括:()答案:相向喷射14.压坯开裂的本质是()。

答案:破坏力大于压坯某处的结合强度15.在粉末的预处理中,()工艺可使氧化物还原,降低碳和其他杂质的含量,提高粉末的纯度,消除粉末的加工硬化,稳定粉末的晶体结构。

答案:退火16.为了提高金属液体对金刚石表面的润湿性,一般采用在金属液中添加少量()。

答案:碳化物形成元素17.用复压-复烧工艺生产的结构钢零件,其材料密度可达到()。

答案:7.2-7.6 g/cm318.若零件的形状很复杂,用传统粉末冶金工艺难以成形,特别是产量大的小型零件,一般趋向于选择()。

第一章1. 什么是粉末冶金与传统方法相比的优点是什么2.答:粉末冶金:制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程.粉末冶金的优越性:A. 少切削、无切削,能够大量节约材料,节省能源,节省劳动;普通铸造合金切削量在30-50%,粉末冶金产品可少于5%.B. 能够大量能够制备其他方法不能制备的材料.C. 能够制备其他方法难以生产的零部件.3. 制粉的方法有哪些答:A. 机械法:通过机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法.B. 物理法:采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变,获得粉末.C. 化学法:依靠化学反应或电化学反应过程,生成新的粉态物质.4. 机械制粉的方法分为机械研磨、漩涡研磨和冷气流研磨.5. 球磨法制粉时球和物料的运动情况:A.球磨机转速较慢时,球和物料沿筒体上升至自然坡度角,然后滚下,称为泻落.B.球磨机转速较高时,球在离心力的作用下,随着筒体上升至比第一种情况更高的高度,然后在重力的作用下掉下来,称为抛落.C.继续增加球磨机的转速,当离心力超过球体的重力时,紧靠衬板的球不脱离筒壁而与筒体一起回转,此时物料的粉碎作用将停止,这种转速称为临界转速.第二章1.什么是粉末粉末与胶体的区别粉体的分类答:粉末是由大量的颗粒及颗粒之间的空隙所构成的集合体.粉末与胶体的区别在于分散程度不同,通常把大小在1mm以上的固态物质称为致密体,把大小在μm以下的固态物质称为胶体颗粒,而介于两者之间的称为粉末体.粉体分类:A. 粉末中能分开并独立存在的最小实体称为单颗粒.B. 单颗粒如果以某种方式聚集,就构成二次颗粒.2. 聚集体、絮凝体、团聚体的划分答:A. 聚集体:通过单颗粒聚集得到的二次颗粒被称为聚集体;B. 絮凝体:用溶胶凝胶方法制备的粉末,是一种由单颗粒或二次颗粒结合成的更松软的聚集颗粒;C. 团聚体:由单颗粒或二次颗粒依靠范德华引力的作用下结合而成的粉末颗粒,易于分散.3.粉末的物理性能包括:颗粒形状与结构、颗粒大小与粒度组成、比表面积、颗粒的密度、显微硬度、光学和电学性质、熔点、比热容、蒸汽压等热学性质,由颗粒内部结构决定的X射线、电子射线的反射和衍射性质,磁学与半导体性质.4.粉末的工艺性能包括松装密度、振实密度、流动性、压缩性与成形性.A.松装密度:粉末在规定条件下自然充填容器时,单位体积内自由松装粉末体的质量(g/cm3).B.振实密度:粉末装于振动容器内,在规定条件下,经过振动敲打后测得的粉末密度.C.流动性:一定量粉末(50g) 流经标准漏斗所需的时间,单位为(s/50g).D.压缩性:粉末在压制过程中被压紧的能力.在规定的模具和润滑条件下加以测定,用在一定的单位压制压力(500MPa)下粉末所达到的压坯密度表示.E.成形性:压制后,粉末压坯保持形状的能力.用压坯强度表示.5. 粉末粒度:以mm或μm的表示的颗粒的大小称颗粒直径,简称粒径或粒度.粒度组成:具有不同粒径的颗粒占全部粉末的百分含量称粉末的粒度组成,又称粒度分布 .6.粉末比表面积的测定方法:A. 气体吸附法 B. 透过法(气体透过法、液体透过法)7.粉体粒度大小、形状对粉体性能的影响答: 颗粒的形状直接影响粉末的流动性、松装密度、气体透过性、另外对压制性与烧结性及烧结体强有显着影响;细粉末易“搭桥”和粘附妨碍颗粒相互移动,故松装密度减小;粒度范围窄的粗细粉末松装密度都很低,当粗细粉末按一定比例混合后,可获得大的松装密度.第三章1.原料的各种预处理及其作用答:(1)退火:可使氧化物还原,降低碳和其他杂质的含量,提高粉末的纯度;同时还能消除粉末的加工硬化、稳定粉末的晶体结构.(2)混合:将两种或两种以上不同成分的粉末混合均匀,有利于烧结的均匀化.(3)筛分:目的在于把大小不同的原始粉末进行分级.(4)制粒:目的是将小颗粒的粉末制成大颗粒或团粒的工序,常用来改善粉末的流动性.(5)加成形剂、润滑剂:成形剂是为了提高压坯强度或为了防止粉末混合料离析而添加的物质;润滑剂是为了降低压形时粉末颗粒与模壁和模冲间摩擦、改善压坯的密度分布、减少压模磨损和有利于脱模.2.粉末变形形式:(1)弹性变形(2)塑性变形(3)脆性断裂3.影响压坯密度分布不均匀的因素及其改进方法答:压力损失是造成压坯密度分布不均的主要因素.改进方法:(1)降低压坯的高径比.(2)采用模壁光洁度很高的压模并在模壁上涂润滑油,能减少外摩擦系数,改善密度分布.(3)可采用双面压制法来改善密度分布的不均.(5)还可采用利用摩擦力的压制方法.4.弹性后效:在压制过程中,当除去压制力并把压坯压出亚模后,由于内应力的作用,压坯发生弹性膨胀,这种现象称为弹性后效.产生弹性膨胀的原因:粉末体在压制过程中受到压力作用后,粉末颗粒发生弹塑性变形,从而在压坯内部聚集很大的内应力—弹性内应力,其方向与颗粒所受的外力方向相反,力图阻止颗粒变形.当压制压力消除后,弹性内应力便要松弛,改变颗粒的外形和颗粒间的接触状态,这就使粉末压坯产生了膨胀.5.压制过程中力的分析:(1)应力和应力分布净压力(P1):使粉末产生位移、变形、克服粉末的内摩擦;压力损失(P2):克服粉末颗粒与模壁之间外摩擦的力.(2)A.侧压力:压制过程中由垂直压力所引起的模壁施加于压坯的侧面压力.B.模壁摩擦力.(3)脱模压力:使压坯由模中脱出所需的压力.(4)弹性后效6. 影响压制过程的因素答:(1)粉末性能对压制过程的影响.(粉末本身的硬度和可塑性、粉末的摩擦性能、粉末纯度、粒度及粒度组成、形状、松装密度等)(2)润滑剂和成形剂的影响.(3)压制方式的影响(加压方式、加压保持时间、振动压制、磁场压制等).7. 压坯密度的分布:压坯中密度分布的不均匀性.第四章1.特殊成形的种类及各自的原理答:(1)等静压成形:在高温高压密封容器中,以高压氩气为介质,对其中的粉末或待压实的烧结坯料(或零件)施加各向均等静压力,形成高致密度坯料(或零件)的方法. 理论根据:帕斯卡原理关于液体传递压强的规律.(2)粉末连续成形:粉末在压力作用下由松散状态经过连续变化而成为具有一定密度、强度以及所需尺寸形状压坯或制品的过程.(3)粉浆浇注成形:将粉末预先制成悬浮液或糊状物,然后注入石膏模具中的粉末成形方法.(4)粉末注射成形:将粉末与热塑性材料(如聚苯乙烯)均匀混合使成为具有良好流动性能的流态物质,而后把这种流态物质在注射成形机上经一定的温度和压力,注入温度较低的模具内成形.(5)爆炸成形:板料在炸药爆炸瞬间产生的冲击波作用下高速成形的方法.第五章1. 烧结:指粉末或压坯,在适当的温度和气氛条件下加热所发生的现象或过程.烧结系统的分类:(1)单元系烧结:纯金属或化合物在其熔点以下的温度进行的固相烧结.(2)多元系烧结:A. 多元系固相烧结:由两种及以上的组分构成,在低熔组分的熔点以下进行的烧结过程.B. 多元系液相烧结:以超过系统中低熔组分熔点的温度进行的烧结过程.2.烧结机构的内涵及分类:(1)内涵:研究烧结过程中各种可能的物质迁移方式及速率.(2)分类:A. 表面迁移:S—S B. 宏观迁移:V—V C. 粘性流动 D. 塑性流动 E. 晶界扩散 F. 位错管道扩散3.影响烧结的因素:(1) 结晶构造与异晶转变 (2) 粉末活性 (3) 外来物质 (4) 压制压力.4.液相烧结所需满足的条件:(1)满足润湿条件,即润湿角θ<90. (2)固相在液相中有一定的溶解度.5.影响液相烧结过程的因素:(1)粒度(2)颗粒形状(3)粉末颗粒内开孔隙(4)粉末的化学计量(5)低熔点组元的分布均匀性(6)低熔组元的含量(7)压坯密度(8)加热与冷却速度(9)温度与时间(10)气氛6.烧结气氛的作用:(1)防止或减少周围环境对烧结产品的有害反应,从而保证烧结顺利进行和产品质量稳定. (2)排除有害杂质,如吸附气体、表面氧化物或内部夹杂,提高烧结动力,加快烧结速度,而且能改善烧结制品的性能. (3)维持或改变烧结材料中的有用成分,这些成分常常能与烧结金属生成合金或活化烧结过程.7.烧结气氛的分类:氧化性气氛、还原性气氛、惰性或中性气氛、渗碳气氛、氮化气氛.8.活化烧结:指采用化学或物理的措施,使烧结温度降低、烧结过程加快,或使烧结体的密度和其它性能得到提高的方法.9.热压烧结:把粉末装在模腔内,在加压的同时使粉末加热到正常烧结温度或更低一些的温度,经过较短时间烧结成致密而均匀的制品.。

第1篇第一章绪论一、填空题1. 金属工艺学是研究金属材料的加工、成形和性能的科学。

2. 金属工艺学的研究对象包括金属材料的加工、成形和性能。

3. 金属工艺学的研究内容包括金属材料的制备、加工、成形和性能评价。

二、选择题1. 金属工艺学的研究对象是()。

A. 金属材料的制备B. 金属材料的加工C. 金属材料的成形D. 以上都是答案:D2. 金属工艺学的研究内容包括()。

A. 金属材料的制备B. 金属材料的加工C. 金属材料的成形D. 金属材料的性能评价答案:D三、简答题1. 简述金属工艺学的研究内容。

答:金属工艺学的研究内容包括金属材料的制备、加工、成形和性能评价。

具体如下:(1)金属材料的制备:研究金属材料的冶炼、铸造和粉末冶金等制备方法。

(2)金属材料的加工:研究金属材料的切割、变形、热处理等加工方法。

(3)金属材料的成形:研究金属材料的冲压、弯曲、拉伸等成形方法。

(4)金属材料的性能评价:研究金属材料的力学性能、物理性能、化学性能等。

2. 简述金属工艺学的研究意义。

答:金属工艺学的研究意义如下:(1)提高金属材料的加工效率和质量,降低生产成本。

(2)拓宽金属材料的加工领域,满足不同行业的需求。

(3)推动金属工艺技术的发展,提高金属材料的性能和寿命。

(4)促进金属加工行业的科技进步和产业升级。

第二章金属材料的制备一、填空题1. 金属材料的制备主要包括冶炼、铸造和粉末冶金等。

2. 冶炼是将金属从矿石中提取出来的过程。

3. 铸造是将金属熔化后浇注成一定形状的过程。

二、选择题1. 金属材料的制备方法中,属于热加工工艺的是()。

A. 冶炼B. 铸造C. 粉末冶金D. 以上都是答案:D2. 下列哪种金属材料的制备方法属于热加工工艺()。

A. 钢铁冶炼B. 铝合金铸造C. 钛合金粉末冶金D. 铜合金挤压答案:B三、简答题1. 简述冶炼的过程。

答:冶炼是将金属从矿石中提取出来的过程,主要包括以下几个步骤:(1)选矿:从矿石中分离出有价值的金属矿物。

第章粉末的比表面及其测定比表面属于粉末体的一种综合性质是由单颗粒性质和粉末体性质共同决定的。

粉末比表面定义为quot质量的粉末所具有的总表面积用quot 或ampquot表示致密固体的比表面用amp’为单位称容积比表面。

粉末比表面是粉末的平均粒度、颗粒形状和颗粒密度的函数。

测定粉末比表面通常采用吸附法和透过法。

尺寸效应法是根据粉末粒度组成和形状因子计算表面积的一种方法。

如以为表面形状因子、为体积形状因子为颗粒有效密度则计算的比表面等于—quot—第篇粉末冶金材料及其制品生产新技术新工艺及质量检验绪论计quotamp’-式中-———体面积平均径。

因此按上式由均匀球形颗粒比表面计算的统计粒径就是体面积平均径。

但如果用透过法或氮气吸附法测定比表面再按上式计算平均粒径-则由于透过法比表面包括颗粒的全部外比表面而氮气吸附法测得的更接近全比表面即包括内比表面所以两者均比计大。

或者说透过法平均粒径和吸附法平均粒径比计算平均粒径要小特别是吸附法平均粒径更小。

由吸附法或透过法比表面计算平均粒径并不反映颗粒的实际大小。

因为计算中假定颗粒为均匀球形有相同的平均直径。

由上式和ampquot.可以直接得到下面两个计算式透过比表面平均径透quot.’透吸附比表面平均径吸quot.’吸第一节气体吸附法利用气体在固体表面的物理吸附测定物质比表面的原理是测量吸附在固体表面上气体单分子层的质量或体积再由气体分子的横截面积计算/物质的总表面积即得克比表面。

气体被吸附是由于固体表面存在有剩余力场根据这种力的大小和性质不同分为物理吸附和化学吸附。

前者是范德华力的作用气体以分子状态被吸附后者是化学键力起作用相当于化学反应气体以原子状态被吸附。

物理吸附常在低温下发生而且吸附量受气体压力的影响较显著。

建立在多分子层吸附理论上的012法是低温氮气吸附法属于物理吸附。

这种方法已广泛用于比表面测定。

描述吸附量与气体压力关系的有所谓“等温吸附线”图343。