第九课第四框妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利受法律特殊保护教案

- 格式:docx

- 大小:21.10 KB

- 文档页数:7

部编版道德与法治六年级上册第9课知法守法依法维权(教案)核心素养目标1.政治认同:运用上网、查阅文献资料等方法,知道公民享有的各项权利以及未成年人享有的其他特殊权利;懂得在公民权利受到侵害时,应当运用相应的法律维护自身权利。

2.道德修养:通过实地观察、交流访谈,知道作为公民应该做到守法不违法;了解校园欺凌造成的严重后果,能够勇敢地对欺凌行为说“不”,提升自我保护意识,提高警惕,预防性侵害。

3.责任意识:学会在权利受到侵害时,保护自己,并及时寻求他人、法律专业人员以及有关部门的帮助;知道依法维权要有证据,逐步提升自我保护意识和法治意识。

课时安排3课时。

第1课时课时教学目标1.知道公民享有的各项权利以及未成年人享有的其他特殊权利。

(重点)2.懂得在公民权利受到侵害时,运用相应的法律维护自身权利。

(难点)3.通过分析案例明白法律是保护我们权利最有效的手段,初步树立依法维权的意识。

课前准备通过实地观察或者上网查阅资料,请学生想一想,在日常生活中,见过哪些涉及未成年人权利保护的情形,试着罗列几条。

教学过程一、法律作用大活动一故事导入,揭示课题1.出示出示图片:一个女孩子在上课。

2.提向这是吕慧娴姐姐,她在政法大学学习,你们觉得吕慧娴姐姐怎么样?预设1:吕慧娴姐姐上课真认真,我们要向她学习。

评价:会观察,你也是个爱学习的好孩子!预设2:吕慧娴姐姐能够考上政法大学,真了不起,她肯定从小学习就很优秀。

评价:你猜得没错,吕慧娴姐姐就是一个爱学习的孩子。

预设3:我也希望能够像吕慧娴姐姐一样,考上政法大学,将来成为一名律师。

评价:你不仅爱学习,还有远大的理想。

3.小结同学们说得真棒!你们知道吗,吕慧娴姐姐小学期间差点辍学,这是怎么回事?让我们听听她的故事。

4.故事导入,思考交流(1)播放录音“吕慧娴姐姐的故事”。

(教材第82页“阅读角”)(2)交流:吕慧姻姐姐出生在一个怎样的环境中?预设:姐姐出生在一个偏远山区母亲卧病在床,家庭生活贫困。

未成年人保护法教案一、教学目标1. 让学生了解未成年人保护法的基本内容和目的。

2. 培养学生尊重和保护未成年人合法权益的意识。

3. 提高学生自我保护能力,预防未成年人犯罪。

二、教学重点1. 未成年人保护法的基本内容。

2. 未成年人合法权益的保护措施。

三、教学难点1. 未成年人保护法相关法律条款的理解和应用。

2. 培养学生尊重和保护未成年人合法权益的行动力。

四、教学方法1. 讲授法:讲解未成年人保护法的基本内容和目的。

2. 案例分析法:分析典型案例,引导学生理解和掌握相关法律规定。

3. 小组讨论法:分组讨论如何保护未成年人的合法权益,提高学生的实践能力。

五、教学内容1. 未成年人保护法的基本概念和背景。

2. 未成年人的合法权益及其保护措施。

3. 家庭、学校、社会、国家对未成年人保护的责任和义务。

4. 未成年人犯罪的特点和预防措施。

5. 学生如何提高自我保护意识,避免成为受害者或犯罪者。

教案示范:第一课时:未成年人保护法的基本概念和背景一、导入(5分钟)1. 提问:什么是未成年人保护法?它的目的是什么?2. 学生回答,教师总结。

二、讲解未成年人保护法的基本概念(10分钟)1. 未成年人保护法的定义和范围。

2. 未成年人的合法权益及其保护措施。

三、讲解未成年人保护法的背景(10分钟)1. 我国未成年人保护法的历史发展。

2. 未成年人保护法在国际社会的地位和作用。

四、课堂小结(5分钟)1. 让学生复述未成年人保护法的基本概念和背景。

2. 强调未成年人保护法的重要性,引导学生树立正确的法律观念。

第二课时:未成年人的合法权益及其保护措施一、导入(5分钟)1. 提问:未成年人有哪些合法权益需要保护?2. 学生回答,教师总结。

二、讲解未成年人的合法权益及其保护措施(10分钟)1. 未成年人的人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益。

2. 家庭、学校、社会、国家对未成年人保护的责任和义务。

三、案例分析(10分钟)1. 分析典型案例,引导学生理解和掌握相关法律规定。

第九课第四框妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利受法律特殊保护教学目标:1、知识与能力:通过教学,使学生知道我国保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的专门法律的名称。

并能列举实例,说明法律严惩拐卖、残害妇女和儿童的犯罪行为。

2、过程与方法:通过对一些社会现状的调查或对一些图片、文字材料的分析,了解到由于历史的、生理的、心理的各方面原因,妇女、未成年人、老年人、残疾人的人身权利比较容易受到伤害。

通过对一些政策、法规的学习,了解到国家已采取一些必要的措施来保护这几部分的人身权利。

3、情感、态度与价值观:通过教学,使学生懂得为什么要对这几部分人的人身权利进行特殊保护,并能由此影响自己的言行,尊重这些特殊群体,不伤害他们。

当他们受到伤害时,能主动采取行动去维护他们的合法权益。

教材分析:本框教学内容依托保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的相关法律展开论述,并分为两个部分具体论述。

第一部分“妇女和未成年人的人身权利受到法律特殊保护”和第二部分“老年人和残疾人受法律特殊保护”。

第一部分重点谈妇女权益保障问题:法律对女职工有特殊保护规定;法律严厉打击拐卖妇女的犯罪行为。

其次介绍了“法律保护未成年人的身心健康和合法权益。

第二部分分析了为什么要尊重和保护老年人,并介绍了宪法的有关规定以及为什么要制定老年人权益保障法和残疾人保障法。

教法建议:教师可以从分析妇女、未成年人、老年人、残疾人容易受到人身侵害入手,先让学生认识到法律为什么要对他们进行特殊保护。

教师可以安排学生提前调查这四类群体的生存状态,了解他们的合法权益受侵害的情况,课堂上让学生根据调查的情况分析、讨论,总结出法律对他们进行特殊保护的原因。

然后教师为学生介绍国家保护这几类群体的措施。

导入新课:提问:为什么要对妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利进行特殊保护?学生活动(一):以小组为单位,派代表向大家介绍小组的调查结果,说明在现代社会,妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利还在受着不同程度的侵害,所以,法律要对他们进行特殊保护。

道德与法治六年级上册人教部编版《我们享受特殊保护》教案一、教学目标- 了解特殊保护的概念和原因- 掌握法律的基本原则和作用- 培养学生的法律意识和责任感二、教学内容1. 特殊保护的概念和原因2. 法律的基本原则和作用3. 学习并讨论相关案例三、教学过程1. 导入:通过一个小故事或图片向学生介绍特殊保护的概念,引发学生的思考和兴趣。

2. 学习:通过课堂讲解和讨论,向学生介绍特殊保护的原因和法律的基本原则。

3. 案例分析:选择一些与特殊保护相关的案例,让学生分组讨论并提出自己的观点和解决方案。

4. 总结:回顾本节课的内容和学习收获,培养学生的法律意识和责任感。

5. 作业:布置相关的阅读和写作任务,加深学生对特殊保护和法律的理解。

四、教学方法1. 讲解法:通过教师的讲解,向学生传递相关的知识和理论。

2. 讨论法:引导学生进行小组讨论,培养学生的思考和分析能力。

3. 案例分析法:通过实际案例的分析,让学生掌握相关的知识和技能。

五、教学资源1. 人教部编版《我们享受特殊保护》教材2. 相关案例和图片3. 阅读材料和写作任务六、评估方式1. 口头回答:通过课堂讨论和问题提问,评估学生对特殊保护和法律的理解。

2. 书面作业:通过阅读材料和写作任务,评估学生对特殊保护和法律的运用能力。

七、教学反思在教学过程中,要注重培养学生的法律意识和责任感。

通过案例分析和讨论,能够让学生更好地理解特殊保护和法律的作用。

同时,要注意教学资源的选择和准备,使教学内容更加生动有趣。

在评估方式上,口头回答和书面作业相结合,能够全面评估学生的学习情况。

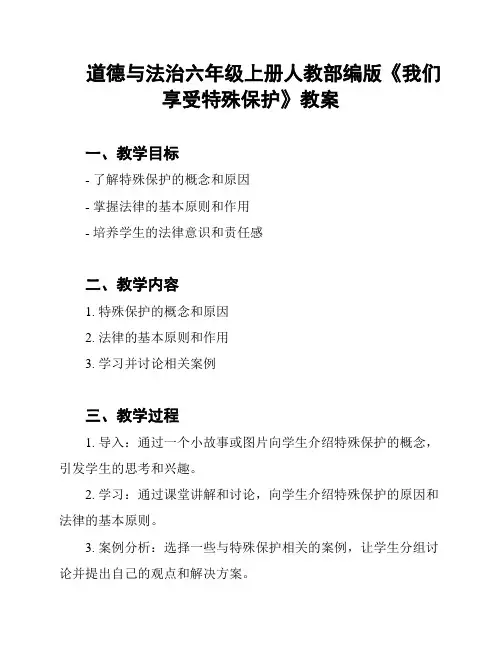

塔尔、阿联酋等国,男女比例严重失调,分别为100:81、100:77、100:60和100:58。

而经济发达国家则女子比例略高于男子。

学生通过分析知道,历史上女人比男人的社会地位低,受歧视现象严重。

近百年,尽管随着世界范围的妇女解放运动和女权主义的兴起,两性之间的社会地位差距越来越小,但在经济、文化落后的国家和地区,重男轻女、男女不平等的现象仍很严重。

我国还是处于社会主义初级阶段的发展中国家,尽管党和国家非常重视和关心妇女,宪法明确保障妇女与男子的平等地位,妇女参与国家和社会事物管理的人数大大增加,但在很多地区,仍较严重地存在着歧视妇女的现象。

妇女解放和真正的男女平等,仍是一个较长的过程。

至于保护未成年人即少年儿童的身心健康和合法权益,更是人类社会的通行准则。

未成年人不但是国家的未来和希望,更由于他们尚缺少独立生活能力、是非判断能力和自我保护能力,更需要家长、教师及全社会的关怀和爱护。

如何保护妇女、未成年人的人身权利?1、宪法和法律确认和保障妇女的权利和平等地位。

(板书)我国宪法和妇女权益保障法规定:妇女在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面享有同男子平等的权利。

举例:在国家政治生活中占有重要地位的优秀女性(详见扩展资料和媒体素材图片)2、法律对女职工有特殊保护规定(板书)根据女性的生理特点和哺育子女的需要,我国有关部门劳动的法律、法规对女职工在劳动过程中的安全健康采取了有别于男职工的特殊保护措施。

如,禁止或限制女职工从事某些不适合妇女生理特点的作业,对妇女在月经期、怀孕期、生育期、哺乳期进行保护等。

但由于传统文化中重男轻女的影响,造成妇女整体素质偏低,在低层次劳动密集型行业滞留现象较为严重,妇女自身利益被损害的现象也时有发生。

这种新的“性别分工”倾向,已为很多社会问题埋下隐患。

举例:外出打工身患绝症无良老板置若罔闻(详见扩展资料和媒体素材)3、法律打击拐卖妇女的犯罪行为(板书)拐卖妇女的犯罪现象在我国一些地区时有发生。

第九课公民的人身权利受法律保护——初中政治第六册教案一、教学目标1.让学生了解人身权利的含义及其法律保护。

2.培养学生尊重和维护他人人身权利的意识。

3.提高学生运用法律手段保护自己人身权利的能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:人身权利的含义及其法律保护。

2.教学难点:如何运用法律手段保护自己的人身权利。

三、教学过程(一)导入新课1.提问:同学们,你们知道什么是人身权利吗?它包括哪些内容?(二)自主学习1.让学生阅读教材,了解人身权利的含义及其法律保护。

(三)课堂讲解1.讲解人身权利的含义:生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权等。

2.讲解人身权利的法律保护:宪法、刑法、民法、行政法等。

(四)案例分析1.案例一:小明在公共场所被他人殴打,导致身体受伤。

提问:请问小明的人身权利受到了哪些侵犯?他应该如何维权?2.案例二:小红的照片被他人恶意至网络,导致其名誉受损。

提问:请问小红的人身权利受到了哪些侵犯?她应该如何维权?(五)互动讨论1.让学生分组讨论:如何尊重和维护他人的人身权利?(六)课堂小结2.强调学生要尊重和维护他人的人身权利,提高自我保护意识。

(七)课后作业1.结合教材,思考:如何运用法律手段保护自己的人身权利?四、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生对人身权利的认识和保护意识。

1.教学过程中,是否充分调动了学生的积极性?2.学生对人身权利的理解是否深刻?3.学生能否运用法律手段保护自己的人身权利?4.课后作业是否能有效巩固所学知识?通过不断反思和改进,提高教学效果,使学生真正掌握人身权利保护的相关知识。

重难点补充:教学重点:人身权利的含义及其法律保护设计对话1:教师问:“同学们,你们能举个例子说明什么是生命权吗?”学生可能会回答:“生命权就是每个人都有生存的权利,比如不能随意伤害别人的生命。

”教师进一步引导:“很好,那么在法律上,生命权是如何被保护的你知道吗?”教学难点:如何运用法律手段保护自己的人身权利设计对话2:教师问:“如果你们在现实生活中遇到了人身权利被侵犯的情况,你们知道该怎么做吗?”学生可能会回答:“我可以告诉老师或者父母。

第四框全民守法学习任务核心素养1.描述与分类:理解全民守法的内涵。

2.解释与论证:理解坚持全民守法的原因。

3.预测与选择:明确全民守法的具体要求。

4.辨析与评价:客观评价法治与德治的作用。

1.科学精神:正确理解全民守法的内涵、原因、要求。

2.法治意识:树立法治意识、自觉尊法学法守法用法。

3.公共参与:做法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

一、全民守法的内涵1.内涵:所有社会成员普遍尊重和信仰法律、依法行使权利和履行义务的状态。

2.原因建设法治中国,必须推动全民守法,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围,使全体人民都成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

3.要求(1)全民守法要求依法行使权利。

公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

(2)全民守法要求依法履行义务①在享有权利的同时,公民也负有相应的义务。

②只有所有的人都依法履行自己的义务,才能维护公共安全和社会秩序。

(3)全民守法意味着依法维护自己的正当权益。

当自己的合法权益遭受侵害时,应通过合法的手段,理性维权。

[辨一辨] 有人认为,坚持全面守法,就应该引导人们依法行使权利。

你是如何认识的?提示:全民守法要求依法行使权利、依法履行义务、依法维护自己的正当权益。

二、推进全民守法1.要着力增强全民法治观念,坚持把全民普法和守法作为依法治国的长期基础性工作,深入开展法治宣传教育,树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。

2.要调动人民群众投身依法治国实践的积极性和主动性,使尊法守法成为全体人民的共同追求和自觉行动。

3.要不断加强公民道德建设,弘扬中华优秀传统文化,增强法治的道德底蕴,强化规则意识,倡导契约精神,弘扬公序良俗,引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任。

[判一判] (1)自觉守法、遇事找法、解决问题靠法已经蔚然成风。

(最新)道德与法治八年级下册《公民的基本权利》省优质课一等奖教案《公民基本权利》教学设计【教学目标】情感、态度与价值观目标:逐步增强权利意识,进一步感受宪法与每个人的关系,增强行使和维护权利的自觉性能力目标:结合具体案例理解公民基本权利的重要意义,学会正确运用各项基本权利,能认识和辨别侵害公民基本权利的违法行为知识目标:知道公民有哪些基本权利,了解这些基本权利的含义,了解宪法保护公民基本权利的规定需落实的核心素养:政治认同与公民意识【教学重难点】教学重点:公民基本权利,选举权和被选举权。

教学难点:对政治权利和自由、人身自由、劳动权的认识和理解【教学策略与手段】1.教学用具:多媒体课件2.教学策略:做好课前准备教师准备:搜集关于基本权利的视频资料和文本资料,制作多媒体课件,利用《小云一家》故事发展预设情景,生成问题,解决问题,做到一例到底,实现思维的连续性。

学生准备:预习教材,对疑问和困惑做好记录。

3.教学方法:情景教学法启发式教学案例分析归纳总结法4.学生学法:自主学习,分析归纳【课时安排】2课时【教学流程】【导入新课】[创设情境引生入境]情景一:《小云的一家》板块一:比一比,公民基本权利知多少?教师活动:多媒体展示p32《小云的一家》的情景思考:从小云一家人的生活可以看出他们享有哪些基本权利?小云上学,体现她享有权。

妈妈当选人大代表,体现她享有权。

爸爸妈妈上班,体现他们享有权。

爷爷奶奶领取养老金,体现他们享有权。

学生活动:1.学生看材料 2.小组讨论【设计意图】让学生初步感知公民基本权利,向学生渗透公民意识与法律意识,并且导出新课。

【讲授新课】我能做自主学习学习与探究教师活动:请同学们自主学习P33——P39课本,并思考解决下列问题:1、我国公民的政治权利包括哪些?2、公民享有选举权应具备哪些条件?行使选举权有什么意义?3、我国公民的政治自由包括哪一些?这项自由对公民有何意义?4、公民的监督权包括哪些具体内容?有何意义?5、公民的人身自由包括哪些内容?公民享有人身自由权有何重要性?6、侵犯公民人身自由权的行为分别有哪些?7、我国公民的社会经济权利包括哪些?8、什么是公民的受教育权?保障公民的受教育权有何意义?学生活动:学生自主阅读教材文本,思考讨论分享【设计意图】让学生养成自主学习与阅读文本的习惯,学会探究与分享[创设情境引生入境]情景二:投上宝贵的一票——小云妈妈竞选人大代表演讲一、政治权利和自由(一)选举权和被选举权板块二:找一找,与之法律依据是什么教师活动:创设情境,提出问题问题点拨思考:(1)小云妈妈在这次竞选活动中体现了她有哪些基本权利?(2)公民享有选举权应同时具备什么条件?(3)公民行使选举权有什么意义?教材P33提示:(1)享有选举权和被选举权的人必须是中华人民共和国公民;必须年满18周岁;没有被剥夺政治权利。

《维护人身权利》教案一、教材分析:重点:如何运用法律手段维护自己和他人的人格尊严不受侵犯。

难点:人格尊严的理解;道德高尚的人能自觉维护他人的人格尊严不受侵犯。

二、学生分析:1、针对的问题:日常生活中,未成年人对人格尊严权的认知较差,对发生在学习、生活中的有关事件,中学生甚至不懂得判断是否侵犯他人或自己的人格尊严。

2、学生的需要:学会重视维护他人和自己的人格尊严,形成和发展尊重人格尊严的情感,加强法律意识的培养,提高道德和法律素质。

三、综合设计思路:(一)课前准备:教师:1、根据教材的需要收集案例、新闻,并制成。

2、编制小品《为什么会这样》3、认真学习有关人格尊严的法律条文,收集法律依据.学生:1、寻找发生在身边的有关侵犯人格尊严的事件。

2、查找学习相关法律法规。

(二)教学设计(第一课时)1、新闻前后导入新课①新闻评析:对此,你有何看法?内容:广州一家韩国公司女老板,为了惩罚迟到的中方雇员,竟令中方雇员向她集体下跪,以满足她的虐待淫威心理.②新闻后续:此刻你的心情又是如何?内容:大多数中方雇员为了一份有限的薪水,做出了牺牲人格的尊严和民族气节而向恶人下跪的选择.这当中,只有一名从河南来的打工青年,毅然做出了辞职不跪的义举,令韩国女老板目瞪口呆,淫威之心顿减。

这位河南打工青年的行动受到了所有知情者的高度称赞。

很快,另一家中国公司破格录用了这位铮铮硬骨的男子汉.小结:这不仅是给这位外国女老板的威慑,而且也是对国家尊严的维护,他自己人格尊严维护。

设计意图:通过新闻对比,引发学生的情感价值观的振动,从而为下文在法律上认识人格尊严打下基础.2、引题识题:维护人格尊严我国宪法第三十八条规定:公民的人格尊严不受侵犯,禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

师:人格尊严权?包括哪些权利?(肖像权、姓名权、荣誉权、名誉权、隐私权……)图片展示补充说明(宪法的规定,增加了学生维权的信心,也进一步加深了对人格尊严权了解的要求.学生会从书本上去了解,并联系做相应的充解释,教师的图片的补充介绍达到抽象概念形象化的效果。

今天这节课我们主要复习第九、十两课。

我和同学们想主要复习五个方面的内容。

(总体介绍)好,我们首先进入第一个环节:(一)知识回顾。

请大家回忆一下,第九、十两课我们都学习了哪些内容。

1.公民的人身自由受法律保护(公民与公民权利、公民的人身自由不受侵犯)2.公民的人格尊严不受侵犯(肖像权、名誉权、荣誉权、姓名权、隐私权)3.公民的住宅不受侵犯,(禁止非法搜查、禁止非法侵入)公民的通信自由和通信秘密受法律保护4.妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权受法律特殊保护5.公民在婚姻关系中的权利(婚姻自由、结婚的条件和程序)6.公民在家庭关系中的义务(父母子女关系的产生、父母的义务、子女的义务)我们刚才对这两课的内容做了一个大致的回顾。

这些内容还是零散的、孤立的。

我们应从整体上去把握知识,应看一看这些知识之间有何(二)内在联系。

请同学们对这些知识进行一下归纳、整理,你能找到他们之间的联系吗?对。

最明显的联系就是按课的内容归纳。

分属人身权利和婚姻家庭中的权利与义务。

联系是多种多样的,这是一种思路。

你还有其它思路吗?下面我给大家再介绍一种思路:按公民权利与公民义务去把握。

(见课件)同学们还可以有其他思路,你们不妨去试一试。

下面我们来看第3个方面:(三)易错易混知识分析。

(见课件)1.公民与人民公民是一个法律概念。

凡是具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

人民是一个政治概念。

人民的范围不包括敌人在内。

公民包括人民和专政对象(含罪犯),其中占人民绝大多数。

2.人身权利与人身自由权利人身权利是公民的基本权利,公民的人身权利包括人身自由权、人格尊严不受侵犯、住宅不受侵犯、通信自由和通信秘密受法律保护等内容。

在公民的人身权利中,人身自由是公民最基本的权利,是公民享有其他一切权利的先决条件。

3.名誉权与荣誉权名誉就是一个人的名声,是社会成员对某个公民的品德、声望、信誉等方面的评价。

名誉权是公民人格尊严中最重要的权利。

妇女、未成年人等的人身权利受法律特殊保护教学设计The personal rights of women and minors are specially protected by law妇女、未成年人等的人身权利受法律特殊保护教学设计前言:小泰温馨提醒,政治教育是指有目的地形成人们一定的政治观点、信念和政治信仰的教育,学校德育的组成部分。

其性质由一定社会政治经济制度所决定,受教育方针、目的制约,具有鲜明的阶级性、方向性。

本教案根据政治课程标准的要求和针对教学对象是初中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。

便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。

妇女、未成年人、老年人、残疾人的人身权利受法律特殊保护教学设计教学目标认知目标通过教学,使学生知道我国保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的专门法律的名称。

并能列举实例,说明法律严惩拐卖、残害妇女和儿童的犯罪行为。

能力目标通过对一些社会现状的调查或对一些图片、文字材料的分析,了解到由于历史的、生理的、心理的各方面原因,妇女、未成年人、老年人、残疾人的人身权利比较容易受到伤害。

通过对一些政策、法规的学习,了解到国家已采取一些必要的措施来保护这几部分的人身权利。

思想觉悟目标通过教学,使学生懂得为什么要对这几部分人的人身权利进行特殊保护,并能由此影响自己的言行,尊重这些特殊群体,不伤害他们。

当他们受到伤害时,能主动采取行动去维护他们的合法权益。

法律为什么要严厉打击拐卖妇女、儿童。

导入新课通过前几节课的学习,我们知道宪法所确认的公民的基本权利中人身权利对公民非常重要。

我国许多法律法规都对保护公民的人身权利做了重要的规定。

但由于历史的、生理的、心理的各方面原因,妇女、未成年人、老年人、残疾人的人身权利较容易受到侵害。

因此,国家除了宪法和其他法律上有专门条款明确保障妇女、未成年人、老年人、残疾人的权益外,还专门制定了一些法律来保护他们的权益。

第九课第四框妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利受法律特殊保护

第九课第四框妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权

利受法律特殊保护教学目标: 1、知识与能力:通过

教学,使学生知道我国保护妇女、未成年人、老年人、

残疾人的专门法律的名称。

并能列举实例,说明法律严

惩拐卖、残害妇女和儿童的犯罪行为。

2、过程与方法:通过对一些社会现状的调查或对一些图

片、文字材料的分析,了解到由于历史的、生理的、心

理的各方面原因,妇女、未成年人、老年人、残疾人的

人身权利比较容易受到伤害。

通过对一些政策、法规的

学习,了解到国家已采取一些必要的措施来保护这几部

分的人身权利。

3、情感、态度与价值观:通过教学,使学生懂得为什么

要对这几部分人的人身权利进行特殊保护,并能由此影

响自己的言行,尊重这些特殊群体,不伤害他们。

当他

们受到伤害时,能主动采取行动去维护他们的合法权益。

教材分析:本框教学内容依托保护妇女、未成年人、老

年人、残疾人的相关法律展开论述,并分为两个部分具

体论述。

第一部分“妇女和未成年人的人身权利受到法

律特殊保护”和第二部分“老年人和残疾人受法律特殊

保护”。

第一部分重点谈妇女权益保障问题:法律对女

职工有特殊保护规定;法律严厉打击拐卖妇女的犯罪行为。

其次介绍了“法律保护未成年人的身心健康和合法

权益。

第二部分分析了为什么要尊重和保护老年人,并

介绍了宪法的有关规定以及为什么要制定老年人权益保

障法和残疾人保障法。

教法建议:教师可以从分析妇女、未成年人、老年人、残疾人容易受到人身侵害入手,先让学生认识到法律为

什么要对他们进行特殊保护。

教师可以安排学生提前调

查这四类群体的生存状态,了解他们的合法权益受侵害

的情况,课堂上让学生根据调查的情况分析、讨论,总

结出法律对他们进行特殊保护的原因。

然后教师为学生

介绍国家保护这几类群体的措施。

导入新课:提问:为什么要对妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利进行特殊保护?

学生活动(一):以小组为单位,派代表向大家介绍小组的调查结果,说明在现代社会,妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利还在受着不同程度的侵害,所以,法

律要对他们进行特殊保护。

妇女、未成年人、老人、残疾人的人身权利受法律特殊

保护(板书)一、妇女、未成年人的人身权利受法律的特殊保护(板书)学生活动(二):分析下列材料说明

了什么问题。

1、古希腊哲学家柏拉图感谢上帝没使他成为女人,并将之列为上帝赐给他的八种恩惠之一。

2、犹太男子在祈祷时会说:“赞颂不使我做女子的我主!”

1、在莎士比亚的戏剧中,作者通过哈姆雷特之口高声呼唤:“弱者,你的名字是女人!”

2、《旧约》上讲述神创世的故事:第一天神造了天地;第二天造了空气;第三天造了植物;第四天造了太阳、

月亮和星星;第五天造了鱼类和飞鸟;第六天造了野兽、牲畜、昆虫和一个男人……而女人只是神用男人身上的

一根肋骨造成的。

3、据世界银行1995年统计,印度、巴基斯坦、孟加拉

等国,男人的人数均超过女人。

有些中东国家,如沙特、巴林、卡塔尔、阿联酋等国,男女比例严重失调,分别

为100:81、100:77、100:60和100:58。

而经济发达国家则女子比例略高于男子。

学生通过分析知道,历史上女人比男人的社会地位低,

受歧视现象严重。

近百年,尽管随着世界范围的妇女解

放运动和女权主义的兴起,两性之间的社会地位差距越

来越小,但在经济、文化落后的国家和地区,重男轻女、男女不平等的现象仍很严重。

我国还是处于社会主义初级阶段的发展中国家,尽管党

和国家非常重视和关心妇女,宪法明确保障妇女与男子

的平等地位,妇女参与国家和社会事物管理的人数大大

增加,但在很多地区,仍较严重地存在着歧视妇女的现象。

妇女解放和真正的男女平等,仍是一个较长的过程。

至于保护未成年人即少年儿童的身心健康和合法权益,

更是人类社会的通行准则。

未成年人不但是国家的未来

和希望,更由于他们尚缺少独立生活能力、是非判断能

力和自我保护能力,更需要家长、教师及全社会的关怀

和爱护。

如何保护妇女、未成年人的人身权利?

1、宪法和法律确认和保障妇女的权利和平等地位。

(板书)我国宪法和妇女权益保障法规定:妇女在政治、经济、文化、社会、家庭生活等各方面享有同男子平等的

权利。

举例:在国家政治生活中占有重要地位的优秀女性(详见扩展资料和媒体素材图片)

2、法律对女职工有特殊保护规定(板书)根据女性的生理特点和哺育子女的需要,我国有关部门劳动的法律、

法规对女职工在劳动过程中的安全健康采取了有别于男

职工的特殊保护措施。

如,禁止或限制女职工从事某些

不适合妇女生理特点的作业,对妇女在月经期、怀孕期、生育期、哺乳期进行保护等。

但由于传统文化中重男轻女的影响,造成妇女整体素质

偏低,在低层次劳动密集型行业滞留现象较为严重,妇

女自身利益被损害的现象也时有发生。

这种新的“性别

分工”倾向,已为很多社会问题埋下隐患。

举例:外出打工身患绝症无良老板置若罔闻(详见扩展资料和媒体素材)

3、法律打击拐卖妇女的犯罪行为(板书)拐卖妇女的犯罪现象在我国一些地区时有发生。

为保护妇女的人身安全,我国法律严惩拐卖妇女、儿童的犯罪行为。

举例:杭州市郊某县农民魏某腿有残疾,年近四十仍未

娶妻。

一天,他以3000元的“价格”从一个“介绍人”手里“买下”一外地女子,并不顾该女子被骗的哭诉,

强行与之发生性关系,并和家人日夜看守,不许她单独

外出。

当警方来解救时,他还纠集家人,对警方进行阻挠、围攻。

最终,魏某以收买被拐卖妇女罪、强奸罪和

聚众阻碍国家工作人员解救被拐卖的妇女罪,数罪并罚,判处有期徒刑15年。

4、法律保护未成年人的身心健康和合法权益。

(板书)学生活动(三):回忆以前讲过的未成年人保护法的有关规定,认识到从家庭、学校到社会,到司法部门,都有

相应的措施保护未成年人的健康成长。

二、老年人和残疾人受法律特别保护(板书) 1、法律保

障老年人的生活和晚年幸福。

(板书)

我国法律规定,公民在年老、疾病或者更新换代劳动能

力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。

当然,根据我国国情,老年人养老还主要依靠家庭。

学生活动(四):说一说你所在的社区或村庄,有哪些专为老年人设立的活动场所或保护老年人权益的专门措施;在你的家庭中,如何体现“孝道”?

2、法律规定了对残疾人的特殊保障措施(板书)

1987年,全国抽样调查显示,我国视力、听力、言语、

肢体、智力、精神等各类残疾人占总人口的5%,有残疾

人的家庭占全国总户数的18%,平均每20人中就有一个

残疾人,每5个家庭中就有一个生活着残疾人。

国家对

残疾人特别关怀,依法维护残疾人的合法权益。

1988年

3月,经政府批准和法律确认,建立了全国各类残疾人

的统一组织——中国残疾人联合会;1990年12月28日,通过了《中华人民共和国残疾人保障法》,这部法律特别规定,每年五月的第三个星期日为“全国助残日”,这

在世界各国颁布的残疾人法规中是没有的。

学生活动(五):说一说你所了解的国家对残疾人在就业、受教育、生活等方面的特殊照顾情况。

小结:通过这节课的学习,我们知道,国家通过法律形

式对妇女、未成年人、老年人、残疾人的人身权利进行特殊保护。

但是,由于各种原因,社会上侵害他们合法权益的事情依然存在,希望大家能从自己做起,尊重他们,不去歧视、侵害他们。