多元金属硫化物的近红外吸收性能

- 格式:pdf

- 大小:653.38 KB

- 文档页数:5

多金属氧簇近红外吸收固态增强哎呀,说起多金属氧簇,真是一个听起来复杂,但其实很有趣的东西。

你要知道,这玩意儿在材料科学里可是个小明星呢。

想象一下,拿着一颗闪闪发光的宝石,里面藏着各种各样的金属元素,哇,简直让人心痒痒。

尤其是在近红外吸收方面,这家伙简直是个“隐形斗士”。

它能把光线吸收得妥妥的,就像小孩子捂住眼睛以为自己藏得很好一样,特别让人惊讶。

说到近红外吸收,可能有人会想,这和我们平常的生活有什么关系呢?其实关系可大了。

比如在太阳能电池中,这种材料的应用可谓是如虎添翼。

它能够把那些我们肉眼看不到的光线变成电能,像魔法一样,真是让人佩服得五体投地。

你看,阳光洒在身上暖洋洋的,其实不仅仅是温暖,还是一大堆能量在悄悄转化。

多金属氧簇就像是把阳光的魔法变成现实的那个家伙,嘿嘿,真有点神奇吧。

不过,这可不是说说而已,这些多金属氧簇的应用还真需要一些“高科技”的玩法。

它们的结构就像乐高积木一样,能随意组合,形成不同的形态。

就好像我们玩拼图,拼出不同的画面,越拼越有意思。

研究人员在这些材料的基础上,经过一番“精雕细琢”,不断尝试各种方法来提升它们的性能,真是“马不停蹄”啊!让人感叹,科学家们的热情就像个孩子过年一样,兴奋得不行。

在这个过程中,有人把这些材料放在固态环境中,哇,效果居然变得更好了!这就像你把煮熟的蛋放在锅里,等它慢慢入味,最后那口感,简直让人想大喊“再来一碗”。

固态的状态下,这些材料不仅能更好地吸收近红外光,甚至能把能量储存得更稳当。

就像你把美味的食物放在冰箱里,不怕坏掉,随时都能享用,太赞了。

除了这些高大上的应用,这些材料的研究还有很多有趣的小故事。

实验室里会发生一些“乌龙事件”。

比如,某个小组的研究员为了测试一种新型的多金属氧簇,结果却搞错了配比,结果得到了一个意想不到的效果。

哈哈,虽然一开始大家都傻眼了,但没过多久,他们发现这个意外的结果居然有助于提升吸收性能,简直是“意外之喜”!你看,科学的世界就是这么充满惊喜,没准下一秒你就能发现新大陆。

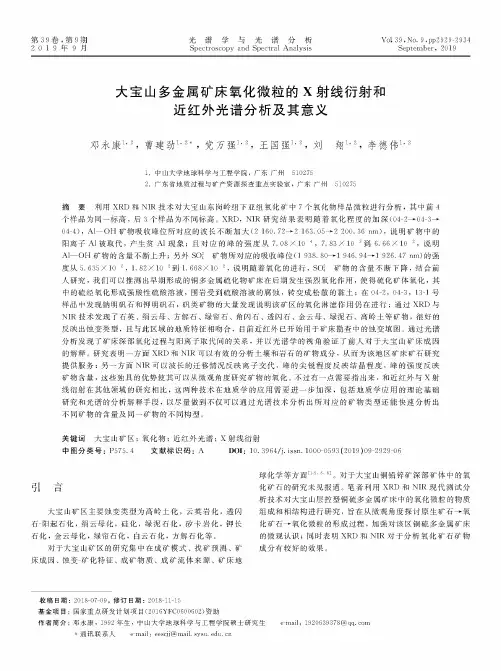

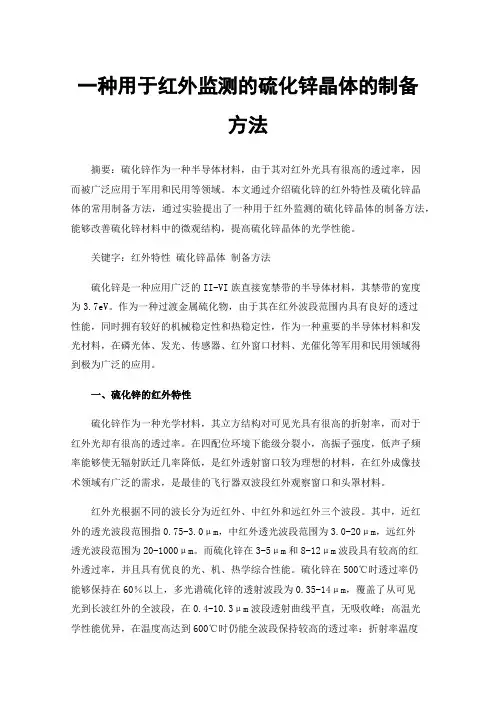

一种用于红外监测的硫化锌晶体的制备方法摘要:硫化锌作为一种半导体材料,由于其对红外光具有很高的透过率,因而被广泛应用于军用和民用等领域。

本文通过介绍硫化锌的红外特性及硫化锌晶体的常用制备方法,通过实验提出了一种用于红外监测的硫化锌晶体的制备方法,能够改善硫化锌材料中的微观结构,提高硫化锌晶体的光学性能。

关键字:红外特性硫化锌晶体制备方法硫化锌是一种应用广泛的II-VI族直接宽禁带的半导体材料,其禁带的宽度为3.7eV。

作为一种过渡金属硫化物,由于其在红外波段范围内具有良好的透过性能,同时拥有较好的机械稳定性和热稳定性,作为一种重要的半导体材料和发光材料,在磷光体、发光、传感器、红外窗口材料、光催化等军用和民用领域得到极为广泛的应用。

一、硫化锌的红外特性硫化锌作为一种光学材料,其立方结构对可见光具有很高的折射率,而对于红外光却有很高的透过率。

在四配位环境下能级分裂小,高振子强度,低声子频率能够使无辐射跃迁几率降低,是红外透射窗口较为理想的材料,在红外成像技术领域有广泛的需求,是最佳的飞行器双波段红外观察窗口和头罩材料。

红外光根据不同的波长分为近红外、中红外和远红外三个波段。

其中,近红外的透光波段范围指0.75-3.0μm,中红外透光波段范围为3.0-20μm,远红外透光波段范围为20-1000μm。

而硫化锌在3-5μm和8-12μm波段具有较高的红外透过率,并且具有优良的光、机、热学综合性能。

硫化锌在500℃时透过率仍能够保持在60%以上,多光谱硫化锌的透射波段为0.35-14μm,覆盖了从可见光到长波红外的全波段,在0.4-10.3μm波段透射曲线平直,无吸收峰;高温光学性能优异,在温度高达到600℃时仍能全波段保持较高的透过率:折射率温度系数低(~10-5/℃),在环境温度变化时能够保持成像的清晰度;力学性能比较优良,化学性质稳定。

因此,在军事目标的预警与跟踪、红外制导、红外通信、军用夜视仪、探测隐身飞行被认为是较为理想的红外窗口材料,被广泛应用于红外影像等高科技产品上。

二价铕硫化物近红外闪烁体及其制备方法是一种涉及材料科学和化学领域的创新技术。

这种闪烁体是晶体材料,其化学式为Eu3SiS4Te,晶胞参数为:α=β=γ=90°,空间群为Cmcm。

制备这种二价铕硫化物近红外闪烁体的方法包括以下步骤:将氧化铕、硅粉、硫粉、硼粉、碲粉和过量的助熔剂混合,研磨后,真空下密封,再于850~950℃下煅烧,使得原料发生反应。

反应结束后,得到产物Eu3SiS4Te。

这种二价铕硫化物近红外闪烁体具有优异的抗辐照和湿度稳定性。

以上信息仅供参考,建议查阅专业化学书籍或咨询专业人士获取更全面和准确的信息。

金属离子在近红外二区材料中的应用近红外二区是指波长范围在1000-2500纳米之间的光谱区域。

金属离子作为一种重要的功能材料,在近红外二区的应用得到了广泛的关注和研究。

金属离子在近红外二区材料中的应用主要涉及生物医学、纳米技术和光电子学等领域。

金属离子在近红外二区材料中的应用在生物医学领域具有重要的意义。

近红外二区的光具有较好的穿透性,可以渗透进入生物组织并与组织内的分子相互作用。

金属离子可以与生物体内的某些分子发生化学反应,从而实现对生物体的治疗或诊断作用。

例如,金属离子可以与肿瘤细胞表面的特定受体结合,通过近红外二区的光激发产生热效应,从而实现对肿瘤细胞的选择性破坏,达到肿瘤治疗的目的。

此外,金属离子还可以作为近红外二区的荧光探针,用于生物体内的分子成像,实现对疾病的早期诊断和监测。

金属离子在近红外二区材料中的应用在纳米技术领域具有重要的作用。

纳米材料具有较大的比表面积和较好的光学性能,可以用于制备高效的光催化剂、传感器和光子晶体等。

金属离子作为纳米材料的重要组成部分,可以调控纳米材料的形貌、结构和光学性能,从而实现对纳米材料性能的优化。

例如,金属离子可以用于合成近红外二区的纳米颗粒,这些纳米颗粒具有较高的光吸收和光散射能力,可以用于光热治疗、生物成像和光子学等应用。

金属离子在近红外二区材料中的应用还涉及光电子学领域。

近红外二区的光具有较高的能量,可以用于制备高效的光电器件。

金属离子可以作为光电器件的重要组成部分,用于调控器件的光学性能和电学性能。

例如,金属离子可以用于制备近红外二区的光电转换材料,这些材料具有较高的光电转换效率和较好的稳定性,可以用于太阳能电池、光电探测器和光通信等领域。

总结起来,金属离子在近红外二区材料中的应用具有广泛的前景和潜力。

它们在生物医学、纳米技术和光电子学等领域的应用,为我们提供了新的手段和方法,用于治疗疾病、改善环境和推动科学技术的发展。

随着对金属离子和近红外二区材料的深入研究,相信金属离子在近红外二区材料中的应用会有更多的突破和创新,为人类社会的发展做出更大的贡献。

近红外二区吸收材料

近红外二区光在生物医学诊疗领域具有重要的应用价值,光热转换是高效利用近红外二区光的重要手段。

具有近红外二区吸收能力的窄带隙有机光热材料数量有限,且针对近红外有机光热材料相关构效关系的理论研究几乎处于空白阶段。

设计具有高吸光系数、高光热转化效率的窄带隙分子结构是该领域亟需解决的核心问题之一。

针对上述问题,中国科研团队已将具有pH响应的金属有机框架(Metal-Organic Framework,MOF)结构与具有近红外二区(NIR-II)吸收的纳米金棒(gold nanorods,GNRs)包覆其中,合成了火柴盒形貌的纳米载体,实现联合PTT治疗肿瘤作用。

此外,中南大学刘又年教授团队提出利用人工酶的催化级联反应开展抗肿瘤免疫治疗。

研究人员设计制备了一种具有近红外二区(NIR-II)吸收的Cu2-xTe纳米粒。

研究发现,Cu2-xTe纳米粒具有谷胱甘肽氧化酶(GSHOx)和过氧化物酶(POD)双重模拟酶活性。

这些纳米粒子的结构与天然酶完全不同,但是拥有天然酶的高效催化活性。

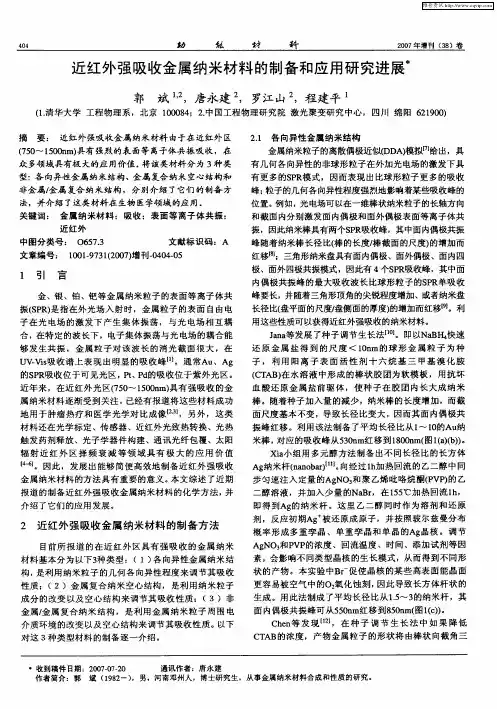

近红外吸收的硫化铜纳米粒子的合成与表征作者:杨艳美来源:《环球市场》2019年第09期摘要:以氯化铜、谷胱甘肽和硫代乙酰胺为反应物,于28℃、保温24h作分解反应,合成硫化铜纳米粒子。

用透射电子显微镜(TEM)和X 射线衍射仪(XRD)对合成产物以及中间产物进行了分析表征:产物为球形,平均直径为11.7nm,能清楚地观察到面的衍射环,且衍射峰有明显的宽化,表明粒径较小;紫外-可见光谱表明硫化铜纳米粒子的吸收峰在可见光区域950nm-1050nm左右,表明所制备的硫化铜纳米粒子具有良好的光学性质。

本实验探讨的是一种简单、快速、有效、环保的制备纳米硫化铜粒子的方法。

关键词:硫化铜纳米粒子;表征;光学性质一、前言纳米硫化铜具有可见光吸收、红外区透过、光致发光极大的非线性极化率等光学特性,在新型光控器件、光催化剂和光电极等领域备受青睐;同时,由于它具有高电导率和高能电容的特性,因此是锂离子电池中优良的阴极材料。

此外,纳米硫化铜还是良好的低温超导材料、高温快离子导体材料、纳米光开关等,因此研究纳米硫化铜的制备及其特性具有重要的意义。

二、硫化铜纳米粒子的简介过渡金属硫化铜是一种重要的硫化物,具有优异的催化活性、可见光吸收、三阶非线性极化率和三阶非线性响应速度等性能,在太阳能电池、光电转换开关、气敏传感器等领域具有很好的应用价值。

随着纳米技术逐渐发展,因为量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,硫化铜纳米粒子具有块体材料无法超越的光电特性、催化能力、高电导率和高能电容特性而成为国内外的研究热点之一。

三、硫化铜纳米粒子的研究和制备方法(一)纳米材料的研究进展纳米粒子是纳米尺度上原子与分子的集合体,一般粒径大小在1—100nm之间,均属于胶体粒子大小的范畴。

它们属于原子簇和宏观物体之间的过渡区,处于微观体系和宏观体系之间,是由数目很少的原子或者分子组成的团体。

它们既是非典型的微观系统亦是非典型的宏观系统。

因此,纳米粒子应具有一些新异的物理化学特性。

近红外二区光催化剂是指能够在近红外二区波长范围内吸收光能,并利用这些能量来

催化光化学反应的物质。

近红外二区波长范围通常为800-2500 nm,这一波长范围的光能量较低,但能够穿透深度较大的材料,并且不会引起对生物体的伤害。

近年来,近红外二区光催化技术在环境污染治理、新能源开发等领域得到了广泛应用。

常见的近红外二区光催化剂包括金属氧化物、半导体材料和碳基材料等。

其中,金属氧化物类催化剂如钨酸盐、钛酸盐、铁氧化物等具有较高的光稳定性和催

化活性,能够有效地降解有机污染物;半导体类催化剂如氧化锌、氧化铟等则具有较

高的电子传输速率和载流子分离效率,能够有效地利用光能催化电化学反应;碳基材

料类催化剂如石墨烯、纳米碳管等则具有高的导电性和光学特性,能够在近红外光区

域内吸收光能并进行催化反应。

总之,近红外二区光催化剂在环境污染治理、新能源开发等领域具有广阔的应用前景。

二维过渡金属硫化物的光电性能研究随着纳米科技的快速发展,过渡金属硫化物作为一类重要的二维材料开始引起科研界的广泛关注。

这些材料在光电领域具有独特的优势,因此对其光电性能进行研究具有重要意义。

本文将着重讨论二维过渡金属硫化物在光电性能方面的研究进展,并对其应用前景进行展望。

一、二维过渡金属硫化物的特点二维过渡金属硫化物是由一层厚度仅为几纳米的硫原子和过渡金属原子交替排列而成的材料。

这种特殊的结构赋予了其特殊的光电性能。

首先,二维结构中的过渡金属原子能够形成多种配位数和价态,从而使其能带结构发生变化,进而实现对光电性能的调控。

此外,过渡金属硫化物具有优异的导电性和载流子迁移率,使其在光电器件中具备广泛的应用潜力。

二、光电性能的研究进展1. 光吸收和光电转换二维过渡金属硫化物的光吸收和光电转换是研究的重点之一。

一些研究表明,由于其特殊的带隙结构和量子尺寸效应,二维过渡金属硫化物在可见光和近红外光区域具有较强的光吸收能力。

此外,由于其高迁移率和长寿命的载流子,这些材料在光电转换器件中的效率也得到了显著提高。

2. 光电子器件的应用二维过渡金属硫化物由于其独特的光电性能,在光电子器件中有着广泛的应用前景。

例如,二维过渡金属硫化物可以作为光电传感器的材料,通过对外界光的吸收,将光信号转化为电信号,实现对光强度或光谱的检测。

此外,由于其优异的导电性能,过渡金属硫化物还可以作为柔性电子器件的关键材料,用于制备柔性太阳能电池、柔性显示器等。

三、展望尽管二维过渡金属硫化物的光电性能已经取得了一些重要研究进展,但仍然存在许多问题有待解决。

例如,如何进一步提高材料的光吸收能力和载流子迁移率,以及如何实现对光电性能更精确的调控。

这些问题需要通过更深入的实验研究和理论模拟来解决。

总而言之,二维过渡金属硫化物作为一类具有特殊光电性能的材料,其在光电领域的研究前景广阔。

通过对其光吸收和光电转换机制的深入研究,可以为光电子器件的设计与制备提供理论指导和技术支持。

专利名称:近红外光强吸收多硫金属配合物及其制备方法与应用

专利类型:发明专利

发明人:王植源,刘波,乔文强

申请号:CN201310441992.7

申请日:20130925

公开号:CN103483391A

公开日:

20140101

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:近红外光强吸收多硫金属配合物及其制备方法与应用,属于近红外吸收材料技术领域,解决了现有技术中近红外吸收材料毒性高,制备繁琐,稳定性差,光谱不易调节,很难实现可见光谱区无吸收或弱吸收,近红外光谱区强吸收的技术问题。

本发明的多硫金属配合物,结构如式I所示,式I 中,R,R,R,R相同或不同,分别为烷基或烷氧基;M为过渡态金属;n为0或1;L和L相同或不同,分别为含磷族的辅助配体。

本发明的多硫金属配合物具有较好的光化学稳定性、热稳定性及溶解性,在近红外吸收波长可调且具有较强的吸收,而在可见光区吸收极其微弱,通过化学氧化及电化学处理后,可对配合物的近红外吸收波长及吸光系数进行原位调节。

申请人:中国科学院长春应用化学研究所

地址:130022 吉林省长春市朝阳区人民大街5625号

国籍:CN

代理机构:长春菁华专利商标代理事务所

代理人:王丹阳

更多信息请下载全文后查看。

《基于过渡金属硫化物的近红外光电生物传感器》一、引言随着科技的进步,光电生物传感器在生物医学、环境监测、食品安全等领域的应用越来越广泛。

其中,近红外光电生物传感器以其高灵敏度、高稳定性等优点,成为研究的热点。

过渡金属硫化物(TMS)作为一种具有独特光电性能的材料,被广泛应用于光电器件中。

本文将介绍一种基于过渡金属硫化物的近红外光电生物传感器,探讨其原理、制备方法、性能及潜在应用。

二、过渡金属硫化物概述过渡金属硫化物(TMS)是一类具有独特电子结构和光学性质的化合物。

其电子结构使得TMS在光电器件中具有优异的光电性能,如高导电性、高光吸收系数等。

此外,TMS还具有较高的化学稳定性和生物相容性,使其在生物医学领域具有广阔的应用前景。

三、近红外光电生物传感器原理基于过渡金属硫化物的近红外光电生物传感器利用TMS的光电效应和生物分子的相互作用,实现生物分子的检测和识别。

当生物分子与TMS相互作用时,会引起TMS的电子状态变化,进而改变其光学性质。

通过检测这种光学性质的变化,可以实现对生物分子的近红外光电检测。

四、制备方法及性能基于过渡金属硫化物的近红外光电生物传感器的制备过程主要包括材料选择、制备工艺和器件封装等步骤。

首先,选择合适的过渡金属硫化物材料,如MoS2、WS2等。

然后,采用化学气相沉积、溶液法等方法制备TMS薄膜。

接着,将TMS薄膜与生物分子结合,形成生物传感器。

最后,对生物传感器进行封装和测试。

该近红外光电生物传感器具有高灵敏度、高稳定性、低噪声等优点。

其灵敏度高,可实现对低浓度生物分子的检测;稳定性好,可在恶劣环境下长时间工作;低噪声性能使得传感器能够准确捕捉到微弱的信号变化。

此外,该传感器还具有快速响应和良好的生物相容性等特点。

五、潜在应用基于过渡金属硫化物的近红外光电生物传感器在生物医学、环境监测、食品安全等领域具有广阔的应用前景。

在生物医学领域,该传感器可用于检测生物分子、细胞、组织等,为疾病诊断和治疗提供有力支持。