湘教版高中地理必修三复习提纲课件

- 格式:doc

- 大小:63.04 KB

- 文档页数:6

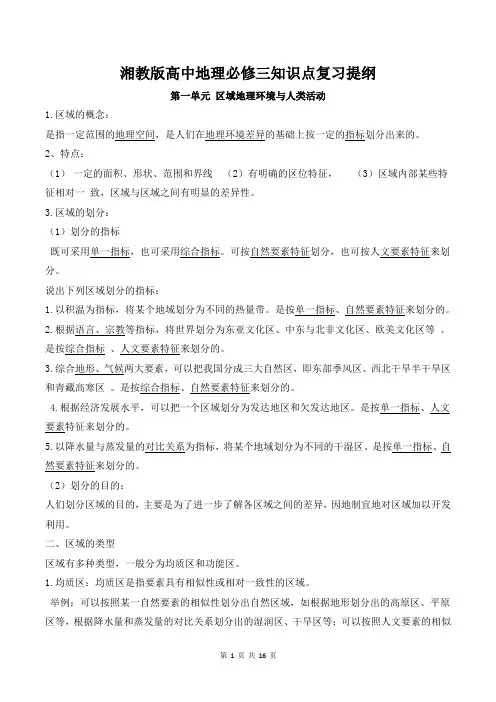

湘教版高中地理必修三知识点复习提纲第一单元区域地理环境与人类活动1.区域的概念:是指一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按一定的指标划分出来的。

2、特点:(1)一定的面积、形状、范围和界线(2)有明确的区位特征,(3)区域内部某些特征相对一致,区域与区域之间有明显的差异性。

3.区域的划分:(1)划分的指标既可采用单一指标,也可采用综合指标。

可按自然要素特征划分,也可按人文要素特征来划分。

说出下列区域划分的指标:1.以积温为指标,将某个地域划分为不同的热量带。

是按单一指标、自然要素特征来划分的。

2.根据语言、宗教等指标,将世界划分为东亚文化区、中东与北非文化区、欧美文化区等。

是按综合指标、人文要素特征来划分的。

3.综合地形、气候两大要素,可以把我国分成三大自然区,即东部季风区、西北干旱半干旱区和青藏高寒区。

是按综合指标、自然要素特征来划分的。

4.根据经济发展水平,可以把一个区域划分为发达地区和欠发达地区。

是按单一指标、人文要素特征来划分的。

5.以降水量与蒸发量的对比关系为指标,将某个地域划分为不同的干湿区。

是按单一指标、自然要素特征来划分的。

(2)划分的目的:人们划分区域的目的,主要是为了进一步了解各区域之间的差异,因地制宜地对区域加以开发利用。

二、区域的类型区域有多种类型,一般分为均质区和功能区。

1.均质区:均质区是指要素具有相似性或相对一致性的区域。

举例:可以按照某一自然要素的相似性划分出自然区域,如根据地形划分出的高原区、平原区等,根据降水量和蒸发量的对比关系划分出的湿润区、干旱区等;可以按照人文要素的相似性划分出人文区域,如方言区、水田农业区等。

2.功能区:功能区是指那些功能上紧密相连,具有某些方面的相关性或内在联系性的区域。

功能区由区域的中心与它所吸引或辐射的范围组成。

例如,城市经济区指以城市为中心,并且包括该城市集聚和辐射能力达到的地区。

商业区、住宅区、工业区、旅游区、贸易区等都属于功能区。

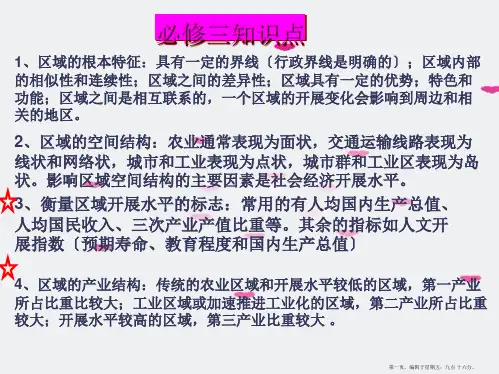

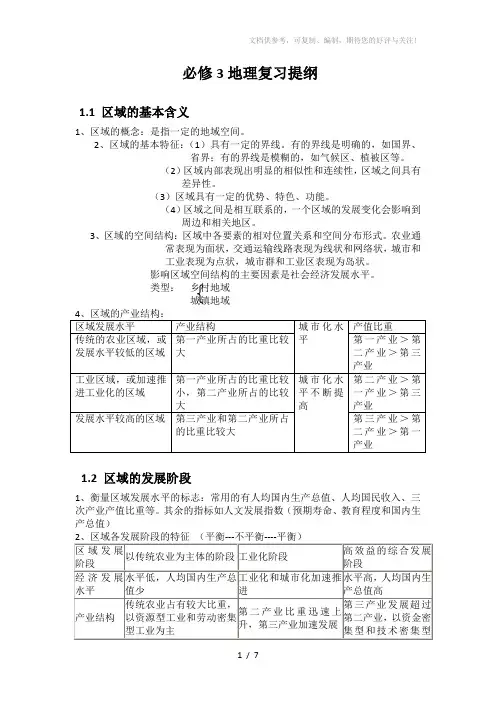

必修3地理复习提纲1.1 区域的基本含义1、区域的概念:是指一定的地域空间。

2、区域的基本特征:(1)具有一定的界线。

有的界线是明确的,如国界、省界;有的界线是模糊的,如气候区、植被区等。

(2)区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间具有差异性。

(3)区域具有一定的优势、特色、功能。

(4)区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关地区。

3、区域的空间结构:区域中各要素的相对位置关系和空间分布形式。

农业通常表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状,城市和工业表现为点状,城市群和工业区表现为岛状。

影响区域空间结构的主要因素是社会经济发展水平。

类型:乡村地域城镇地域1.2 区域的发展阶段1、衡量区域发展水平的标志:常用的有人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。

其余的指标如人文发展指数(预期寿命、教育程度和国内生产总值)1.3 区域发展差异1、我国东、中、西部差异:①三大经济地带的划分:东部:沿海12省区(辽、冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼、桂)(注:未包括港、澳、台地区);中部9个省区(黑、吉、内蒙古、晋、豫、皖、鄂、赣、湘);西部10个省区(陕、甘、宁、青、新、云、贵、川、渝、藏)②东部与中西部的发展差异:范围:10+2+3(西部地带10个省区、中部内蒙古自治区、东部广西壮族自治区。

湖南湘西、湖北恩施和吉林延边3个自治州)有利条件:(1)我国综合国力显著增强,有能力加大对西部地区的支持力度。

(2)西部地区资源丰富,发展潜力巨大。

(3)东部地区经过多年的发展,有条件支持和帮助西部地区。

(4)西部地区有了一定的物质基础,积累了一些加快发展的经验(5)西部地区劳动力成本低,资源利用和市场开发潜力大。

(6)西部地区人们有加快发展的强烈愿望。

劣势条件:a.自然条件恶劣,生态环境脆弱b.交通等基础设施落后,经济基础薄弱c.科技教育发展滞后,劳动者素质不高,生产力水平低下措施:a抓好基础设施和生态建设;b加快优势资源开发,发展特色产业;c发展科技教育,扩大对外开放。

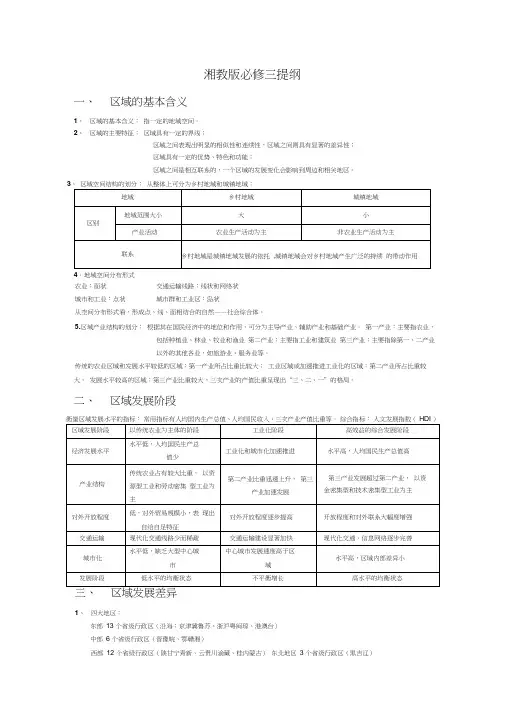

湘教版必修三提纲一、区域的基本含义1、区域的基本含义:指一定的地域空间。

2、区域的主要特征:区域具有一定的界线;区域之间表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性;区域具有一定的优势、特色和功能;区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关地区。

34.地域空间分布形式农业:面状交通运输线路:线状和网络状城市和工业:点状城市群和工业区:岛状从空间分布形式看,形成点、线、面相结合的自然——社会综合体。

5.区域产业结构的划分:根据其在国民经济中的地位和作用,可分为主导产业、辅助产业和基础产业。

第一产业:主要指农业,包括种植业、林业、牧业和渔业第二产业:主要指工业和建筑业第三产业:主要指除第一、二产业以外的其他各业,如旅游业、服务业等。

传统的农业区域和发展水平较低的区域:第一产业所占比重比较大;工业区域或加速推进工业化的区域:第二产业所占比重较大。

发展水平较高的区域:第三产业比重较大,三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。

二、区域发展阶段衡量区域发展水平的指标:常用指标有人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。

综合指标:人文发展指数(HDI )三、区域发展差异1、四大地区:东部13 个省级行政区(沿海:京津冀鲁苏、浙沪粤闽琼、港澳台)中部6 个省级行政区(晋豫皖、鄂赣湘)西部12 个省级行政区(陕甘宁青新、云贵川渝藏、桂内蒙古)东北地区3 个省级行政区(黑吉辽)产业结构差异是导致四大地区经济发展差距的重要原因。

“南轻北重,东轻西重” ,东部以轻型或轻重混合型产业为主,东北以重化工业为主导,中西部则农业经济占较大比重。

东部与中西部的发展差异: 东部:社会经济相对发达,工业化、城市化和科技教育水平都比较高,发展速度亦快于中西部和东北。

对外开放时间早,程度高,第二和第三产业相对发达。

2、城市化水平:指一个地区市镇人口占总人口的比重。

3、衡量城市化水平的标志:城市人口增加、城市用地面积扩大、城市人口占总人口的比重上升(最主要)4、发达国家:城市化起步早,发展速度慢,水平高发展中国家:城市化起步晚,发展速度快,水平低(发展中国家人口基数大)5、改革开放时空发展:1980 年设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区1984 年建立长三角、珠三角、闽三角沿海经济开放区1988 年设立海南省和海南经济特区1990 年上海浦东新区的开发1997 年设立重庆直辖市、香港回归1999 年西部大开发、澳门回归6、我国南北方的差异:南北以北纬34 度的秦岭——淮河一线为界,北方煤炭、石油、铁矿等次源丰富,但水资源不足;南方有色金属矿产、生特资源、水力资源丰富,但多洪涝灾害、环境污染、地形破碎。

湘教版必修三提纲一、区域的基本含义1、区域的基本含义:指一定的地域空间。

2、区域的主要特征:区域具有一定的界线;区域之间表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性;区域具有一定的优势、特色和功能;区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关地区。

3、区域空间结构的划分:从整体上可分为乡村地域和城镇地域;4.地域空间分布形式农业:面状交通运输线路:线状和网络状城市和工业:点状城市群和工业区:岛状从空间分布形式看,形成点、线、面相结合的自然——社会综合体。

5.区域产业结构的划分:根据其在国民经济中的地位和作用,可分为主导产业、辅助产业和基础产业。

第一产业:主要指农业,包括种植业、林业、牧业和渔业第二产业:主要指工业和建筑业第三产业:主要指除第一、二产业以外的其他各业,如旅游业、服务业等。

传统的农业区域和发展水平较低的区域:第一产业所占比重比较大;工业区域或加速推进工业化的区域:第二产业所占比重较大。

发展水平较高的区域:第三产业比重较大,三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。

二、区域发展阶段衡量区域发展水平的指标:常用指标有人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。

综合指标:人文发展指数(HDI)三、区域发展差异1、四大地区:东部13 个省级行政区(沿海:京津冀鲁苏、浙沪粤闽琼、港澳台)中部6个省级行政区(晋豫皖、鄂赣湘)西部12个省级行政区(陕甘宁青新、云贵川渝藏、桂内蒙古)东北地区3个省级行政区(黑吉辽)产业结构差异是导致四大地区经济发展差距的重要原因。

“南轻北重,东轻西重”,东部以轻型或轻重混合型产业为主,东北以重化工业为主导,中西部则农业经济占较大比重。

东部与中西部的发展差异:东部:社会经济相对发达,工业化、城市化和科技教育水平都比较高,发展速度亦快于中西部和东北。

对外开放时间早,程度高,第二和第三产业相对发达。

2、城市化水平:指一个地区市镇人口占总人口的比重。

3、衡量城市化水平的标志:城市人口增加、城市用地面积扩大、城市人口占总人口的比重上升(最主要)4、发达国家:城市化起步早,发展速度慢,水平高发展中国家:城市化起步晚,发展速度快,水平低(发展中国家人口基数大)5、改革开放时空发展:1980年设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区1984年建立长三角、珠三角、闽三角沿海经济开放区1988年设立海南省和海南经济特区1990年上海浦东新区的开发1997年设立重庆直辖市、香港回归1999年西部大开发、澳门回归6、我国南北方的差异:南北以北纬34度的秦岭——淮河一线为界,北方煤炭、石油、铁矿等次源丰富,但水资源不足;南方有色金属矿产、生特资源、水力资源丰富,但多洪涝灾害、环境污染、地形破碎。

7、西部大开发:1999年宣布实施,包括西部12省区及三个自治州(湖南湘西、湖北恩施、吉林延边)。

西部的优势资源:矿产资源、油气资源、水能资源、土地资源不利因素:基础设施落后,人才、技术、资金匮乏,生态脆弱,产业结构不合理西部大开发的意义:缩小东西部间的发展差距,推动经济协调发展;实现全国各族人民的共同富裕,加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全;将西部的资源优势变为经济优势,将潜在优势变为现实优势。

四、区域经济联系(资源的跨区域调配)1、南水北调起止点:从长江下游扬州引水,输送到天津、烟台和威海东线工程优点:可利用现有的京杭大运河及湖泊调水,建设成本较低缺点:黄河以南需要梯级抽水,运营成本高,沿线水污染严重,水质较差起止点:从长江支流汉江上的丹江口水库引水,输送到北京、天津中线工程优点:全程自流,运营成本低;封闭式输水,水质好缺点:地形复杂,需开凿运河,建设成本较高起止点:从长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游引水,输送到黄河上游西线工程优点:从源地调水,水质好缺点:地形复杂,工程艰巨2、西气东输起止点:一线工程:新疆塔里木盆地的轮南到上海二线工程:从新疆霍尔果斯到广东意义:东部地区:缓解能源紧张,促进经济发展;改善能源结构、有效治理大气污染、提高人民的生活质量;带动城市基础设施建设。

西部地区:将资源优势转化为经济优势;带动相关产业发展,增加就业;拉动的经济发展、促进民族团结和社会稳定。

3、西电东送北路:将黄河中上游的水电、山西陕西内蒙古的坑口火电送往京津唐地区。

中路:将三峡和金沙江干支流水电送往华东地区。

南路:将贵州乌江、云南澜沧江和桂、滇、黔三省区交界处的南盘江、北盘江、红水河的水电以及黔、滇两省坑口火电送往广东。

4、产业转移方向:沿海企业向内地的迁移;台湾产业向大陆转移;广东边远地区的产业集群效应。

五、荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例1、荒漠化的成因自然:气候干旱,大风频繁,日照时间长;深居内陆,降水少;植被的覆盖率低人为:过度放牧、过度农垦、过度樵采、水资源利用不当、工矿设施建设不当。

我国是世界上荒漠化最严重的国家之一。

西北地区的荒漠化,涉及陕、甘、宁、青、新等省区,三江源(长江、黄河、澜沧江)、甘肃中部等地尤为严重。

2、荒漠化的表现:植被和地表植被破坏、生物生产力持续下降、粮食和牧草减产、引发饥荒。

3、荒漠化的防治:1994年联合国通过了《国际防治荒漠化公约》,使其成为全球性行动。

方针:预防为主,防治结合,综合治理。

措施:①生物措施:退耕还林还草、保护和恢复天然植被(封沙禁牧、禁樵禁采)②营造防护林(三北防护林、草方格沙障工程)③调整农业结构,因地制宜发展农业④合理用水⑤优化能源结构,解决农村能源问题⑥控制人口增长、生态移民。

4、黄土高原水土流失的原因:自然:土质疏松、暴雨集中多暴雨、植被的覆盖率低人为:植被破坏严重、不合理的耕作方式、开矿六、湿地资源的开发与保护——以洞庭湖为例1、湿地:水位经常接近地表或为浅水覆盖的土地,包括沼泽、滩涂、低潮时水深不超过6米的浅海区,也包括河流、湖泊、水库、稻田等。

(思考:东北三江平原多湿地的原因)2、湿地的功能:“资源的宝库”:提供粮食、农副产品、药材、工业原料、矿产等“生命的摇篮”:提供水源、保护生物多样性“天然空调机”:调节气候、美化环境“天然水库”:涵养水源、调蓄洪水“地球之肾”:净化水中污染物质“鸟类的乐园”:众多鸟类的栖息地3、洞庭湖湿地的重要价值:维持生物多样性、调蓄洪水、提供丰富的农副产品、航运、旅游观光4、保护湿地的措施:退耕还湖还沼泽、禁止滥捕滥猎、防止湿地水污染、建立保护湿地的法规、加强保护湿地的意识5、洞庭湖缩小的原因:泥沙淤积,导致河床抬高;围湖造田6、洞庭湖治理措施:退耕还林、封山育林、退田还湖、平垸行洪、以工代赈、移民建镇、加固干堤、疏浚河道七、流域综合治理与开发——以田纳西河流域为例1、上游地区为山地丘陵,中游地区为丘陵,下游地区为冲积平原;田纳西河出现亚热带季风湿润性气候,冬、春多雨洪涝灾害的原因河流落差大,流域年降水量丰富,径流量大人为:过度垦殖、滥伐森林导致水土流失严重2、田纳西河丰富的资源:水能资源、煤炭资源、石油资源3、河流水能丰富的原因:地势的落差大、径流量大水资源综合开发是流域治理的核心(防洪、航运、发电、灌溉、旅游等)4、田纳西河治理开发措施以电力工业为龙头,建立起以高耗能工业为骨干的完整工业体系因地制宜发展农业,大力发展林业重视环境保护工作,发展旅游业5、田纳西河现状:洪水灾害得到了有效控制,全流域组成常年通航的大航运网;田纳西河流域拥有全美最大的水电、火电、核电相结合的电力系统;建成一个以电力工业为龙头、以高耗能工业为骨干的综合性工业基地;田纳西河流域的森林覆盖率超过60%,形成旅游风景区。

6、治理与开发的经验:①设置全流域专门的开发机构,健全法规,完善管理②因地制宜选择开发重点,形成各具特色的开发模式③不断加大开发力度④提高流域的开放度。

八、区域农业的可持续发展——以美国为例1、美国农业的地位:农业产值居世界首位,是世界上最大的农产品的出口国2、美国农业生产条件自然:地形平坦开阔,土壤肥沃,有利于农业机械耕作和大规模经营本土大部分属温带、亚热带,水热条件配合较好社会:交通运输条件(冷藏保鲜技术)、国家政策、市场需求、先进的科技等美国拥有世界上最完整和广泛的储运系统;加利福尼亚州和佛罗里达州是美国最大的蔬菜、水果生产基地。

3.美国主要农业带(P53图2-19):4、美国农业存在的问题及解决措施问题:过度垦殖和破坏植被,导致水土流失和“黑风暴”的发生;能源消耗大;化肥、农药污染严重。

措施:发展生态农业、有机农业、节水农业、精确农业、处方农业等多种农业生产方式;保护耕地和农业生态环境,推广休耕、免耕、轮作等保护性耕作技术。

九、矿产资源合理开发和区域可持续发展——以德国鲁尔区为例1、鲁尔区优势区位条件:丰富的煤炭,离铁矿近(法国的洛林);丰富的水源;便捷的水利交通;广阔的市场适合露天开采煤矿的条件:煤矿埋藏浅、储量大、煤层厚2、鲁尔区衰落的原因:生产结构单一;煤炭的能源地位下降(石油、天然气);世界性钢铁过剩;新技术革命的冲击;环境恶化。

3、鲁尔区新发展:①调整产业结构,发展新兴工业和第三产业②对原有企业进行集中化改造③治理环境污染④完善基础设施建设⑤发展科技和高等教育。

4、煤炭燃烧产生的环境问题:排放大量CO2等温室气体,产生温室效应;酸雨;排出粉尘、煤烟等污染环境解决措施:改变能源消费结构,减少对煤的利用;研究硫资源的综合开发利用,发展洁净煤技术和清洁燃烧技术;增加清洁能源比例;改造设备,增加除尘装置;植树造林十、区域工业化与城市化进程——以珠江三角洲为例1、珠江三角洲发展的区位因素:①优越的地理位置:南部沿海,毗邻港澳,靠近东南亚②水陆交通便利③对外开放政策④海外侨胞众多,便于引进资金和技术⑤地势低平,水源充足2、珠江三角洲城市化进程3、工业化对城市化产生的推动作用:工业化加速了非农业产业向城市的集中;工业化加速了人口向城市的集中;工业化加速了人的观念和生活方式的转变4、珠江三角洲的工业化和城市化问题与对策问题:①产业结构层次偏低,以劳动密集型工业为主,高科技产业和服务业比重不高,科技实力和人才队伍都处于劣势②城市建设相对落后③城镇和工业过度密集,大量占用耕地,生态环境问题日趋严重。

对策:①推动产业的整合和升级,加强地域分工②完善城镇体系,优化城乡空间结构③推动区域基础设施网络化发展④加强生态建设,改善城乡环境⑤加强区域间经济联系与合作,发展泛珠三角经济区。

十一、地理信息系统及应用1、地理信息系统:简称GIS,是一种以采集、存储、管理、分析和描述地球表面与地理分布有关数据的空间信息系统。

2、五个主要组成部分:人员、软件、硬件、应用模型、数据3、工作过程:主要包括地理数据的输入、存储;地理数据的操作和分析;以及地理信息输出等环节。