风湿性疾病常见指标的临床意义

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:9

抗链球菌溶血素“O”抗链球菌溶血素“O”,简称抗“O”或ASO。

正常参考值:成人< 500U,儿童< 250U。

正常值因年龄、季节、气候、链球菌流行情况,尤其地域而有所不同。

类风湿时部份病人ASO升高在400单位以上。

Fichy等将类风湿的ASO分为四种血清类型:(1)抗链球菌溶血素型:ASO升高、RF阴性时,见于风湿病,(2)凝集型:ASO正常、RF阳性时,表示预后不良;(3)混合型:ASO升高,RF阳性,见于类风湿;(4)正常型:ASO阴性、RF阴性,可排除类风湿。

溶血性链球菌产生的一种代谢产物能溶解红细胞,所以这种产物被取名为“O”溶血素人体感染了A组溶血性链球菌后,“O”溶血素在体内作为一种抗原物质存在。

为了对抗这测定这种能中和链球菌溶血素“O”的抗体含量,就称为抗链球菌溶血素“O”实验。

抗“O”的数值以单位计算,有100、12五、16六、250、333、500、62五、833、1250、2500等数档。

正常仁一般在500单位以下,若高于500单位,说明最近有过溶血性链球菌感染。

有些病人抗”O”升高,可是没有关节酸痛等症状,不能以为就是得了风湿关节炎,只能说明近期曾有过溶血性链球菌感染,得了扁桃体炎、咽炎、猩红热等一类疾病。

可是,风湿性关节炎的发病原因确实与链球菌的感染有关,所以,风湿性关节炎活动期,抗“O”是会升高的。

据研究,柯萨奇B病毒、高胆固醇血症、溶血、肝炎、肾病综合症等疾病,都可呈现非特异性的抗“O”增高,可是滴度不是很高,类风湿关节炎也是如此。

一般以为,类风湿关节炎的发病可能与某些微生物的感染有关,感染后引发异样免疫反映。

链球菌也可能混杂在其间,部份参与了感染,因此出现了抗“O”。

另外,类风湿关节炎病人“久病体虚”,抵抗力较差,容易收到链球菌的侵袭,咱们在临床上常见到类风湿关节炎病人患有咽炎。

还有部份关节炎病人应用肾上腺皮质激素或免疫抑制剂医治以后,抗感染能力明显下降,这也是归并链球菌感染的原因。

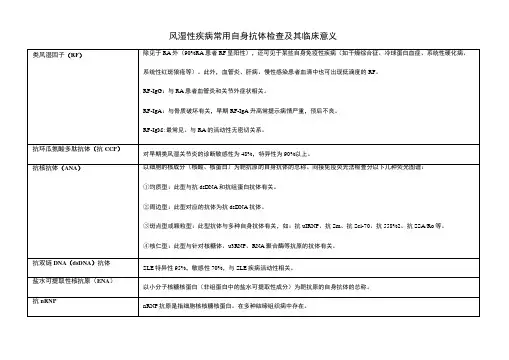

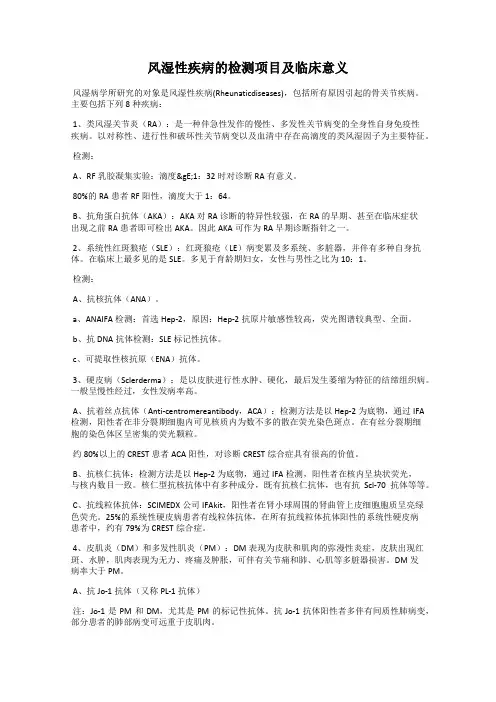

风湿性疾病的检测项目及临床意义风湿病学所研究的对象是风湿性疾病(Rheunaticdiseases),包括所有原因引起的骨关节疾病。

主要包括下列8种疾病:1、类风湿关节炎(RA):是一种伴急性发作的慢性、多发性关节病变的全身性自身免疫性疾病。

以对称性、进行性和破坏性关节病变以及血清中存在高滴度的类风湿因子为主要特征。

检测:A、RF乳胶凝集实验:滴度≧1:32时对诊断RA有意义。

80%的RA患者RF阳性,滴度大于1:64。

B、抗角蛋白抗体(AKA):AKA对RA诊断的特异性较强,在RA的早期、甚至在临床症状出现之前RA患者即可检出AKA。

因此AKA可作为RA早期诊断指针之一。

2、系统性红斑狼疮(SLE):红斑狼疮(LE)病变累及多系统、多脏器,并伴有多种自身抗体。

在临床上最多见的是SLE。

多见于育龄期妇女,女性与男性之比为10:1。

检测:A、抗核抗体(ANA)。

a、ANAIFA检测:首选Hep-2,原因:Hep-2抗原片敏感性较高,荧光图谱较典型、全面。

b、抗DNA抗体检测:SLE标记性抗体。

c、可提取性核抗原(ENA)抗体。

3、硬皮病(Sclerderma):是以皮肤进行性水肿、硬化,最后发生萎缩为特征的结缔组织病。

一般呈慢性经过,女性发病率高。

A、抗着丝点抗体(Anti-centromereantibody,ACA):检测方法是以Hep-2为底物,通过IFA 检测,阳性者在非分裂期细胞内可见核质内为数不多的散在荧光染色斑点。

在有丝分裂期细胞的染色体区呈密集的荧光颗粒。

约80%以上的CREST患者ACA阳性,对诊断CREST综合症具有很高的价值。

B、抗核仁抗体:检测方法是以Hep-2为底物,通过IFA检测,阳性者在核内呈块状荧光,与核内数目一致。

核仁型抗核抗体中有多种成分,既有抗核仁抗体,也有抗Scl-70抗体等等。

C、抗线粒体抗体:SCIMEDX公司IFAkit,阳性者在肾小球周围的肾曲管上皮细胞胞质呈亮绿色荧光。

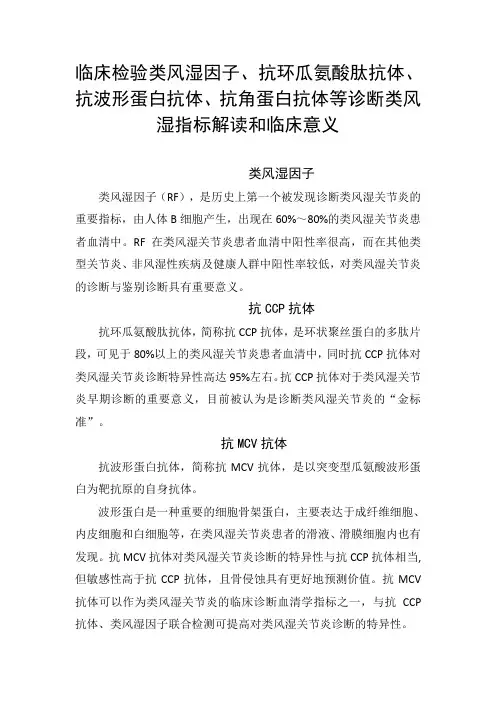

临床检验类风湿因子、抗环瓜氨酸肽抗体、抗波形蛋白抗体、抗角蛋白抗体等诊断类风湿指标解读和临床意义类风湿因子类风湿因子(RF),是历史上第一个被发现诊断类风湿关节炎的重要指标,由人体B细胞产生,出现在60%~80%的类风湿关节炎患者血清中。

RF在类风湿关节炎患者血清中阳性率很高,而在其他类型关节炎、非风湿性疾病及健康人群中阳性率较低,对类风湿关节炎的诊断与鉴别诊断具有重要意义。

抗CCP抗体抗环瓜氨酸肽抗体,简称抗CCP抗体,是环状聚丝蛋白的多肽片段,可见于80%以上的类风湿关节炎患者血清中,同时抗CCP抗体对类风湿关节炎诊断特异性高达95%左右。

抗CCP抗体对于类风湿关节炎早期诊断的重要意义,目前被认为是诊断类风湿关节炎的“金标准”。

抗MCV抗体抗波形蛋白抗体,简称抗MCV抗体,是以突变型瓜氨酸波形蛋白为靶抗原的自身抗体。

波形蛋白是一种重要的细胞骨架蛋白,主要表达于成纤维细胞、内皮细胞和白细胞等,在类风湿关节炎患者的滑液、滑膜细胞内也有发现。

抗MCV抗体对类风湿关节炎诊断的特异性与抗CCP抗体相当,但敏感性高于抗CCP抗体,且骨侵蚀具有更好地预测价值。

抗MCV 抗体可以作为类风湿关节炎的临床诊断血清学指标之一,与抗CCP 抗体、类风湿因子联合检测可提高对类风湿关节炎诊断的特异性。

AKA抗角蛋白抗体,简称AKA,AKA能与大鼠食管角质层发生抗原抗体反应,故命名为抗角蛋白抗体,在类风湿关节炎发病前若干年便可在患者血清中检测出,故被认为具有早期诊断价值。

AKA对类风湿关节炎诊断的特异性高达94%,但敏感性低,仅为40%,主要作为类风湿关节炎的补充诊断指标。

类风湿因子、抗CCP抗体、抗MCV抗体、AKA,尽管对于诊断类风湿关节炎的特异性与敏感性均存在差异,但它们之间可以形成有效的补充,用以提高类风湿关节炎早期诊断的准确性。

· 科普与经验交流 ·1532020年 第29期这种私密的地方。

中国人又是比较含蓄和保守的,这使得患者在看病的时候不好意思开口。

这种情况,不利于患者的治疗。

这需要做一些心理护理,让患者在心理上愿意接受治疗,愿意把病情如实的告诉医生。

霉菌性阴道炎患者的心理护理是在患者治疗的过程中都一直需要进行的。

2、霉菌性阴道炎患者的另一个日常护理就是用药护理。

在用药护理方面,针对霉菌性阴道炎患者,应该做到不随意停药,按照医生的要求用药,用最合适的药物来治疗霉菌性阴道炎。

因为霉菌性阴道炎是很有可能复发的,如果在用药的阶段,就不按照医生的要求进行用药,治疗效果不好不说,还有可能加重病情或者复发病情。

3、霉菌性阴道炎患者应该做好日常卫生护理,对外阴部进行清洗,在选择内裤方面也要选择纯棉的,透气的内裤,尽量不穿紧身裤这些会对外阴部有一些压迫作用的裤子。

霉菌性阴道炎患者一定要注意日常健康管理护理方面,因为对这方面的忽略可能加重病情,或者是让病情很难好转。

4、用药应该以局部用药为主:因为霉菌不易在碱性的环境中生长,所以我们可以用一些碱性的溶液兑入2%-4%的碳酸氢钠溶液进行外阴以及阴道的冲洗,再结合制霉素栓剂合适的剂量塞入阴道内,坚持每天一次,半个月一个疗程。

患者应注意,用药应该以医生的指导为主,而不是擅自用药,因为每个患者的身体状况有所差异,所以我们应当引起重视。

四、结语了解霉菌性阴道炎,了解醚菌性阴道炎在日常生活中的护理,对霉菌性阴道炎患者来说,可以通过一些护理知识来帮助治疗。

让每一位患者更早的进入健康的生活,是我们所有护理人员的希望,也是所有医护人员的奋斗目标。

风湿免疫性疾病是由于各种因素引起的机体的自身免疫功能紊乱,从而引起机体内许多器官及其系统损伤的一类疾病。

在我们常见的风湿免疫疾病中,其中主要包括常见红斑狼疮、干燥综合征或者是风湿类关节炎等。

在临床检查风湿免疫疾病时,临床上大多采用的是血清检查方式进行相关的诊断,通常会检测到自身抗体、免疫球蛋白、补体等一些指标的异常。

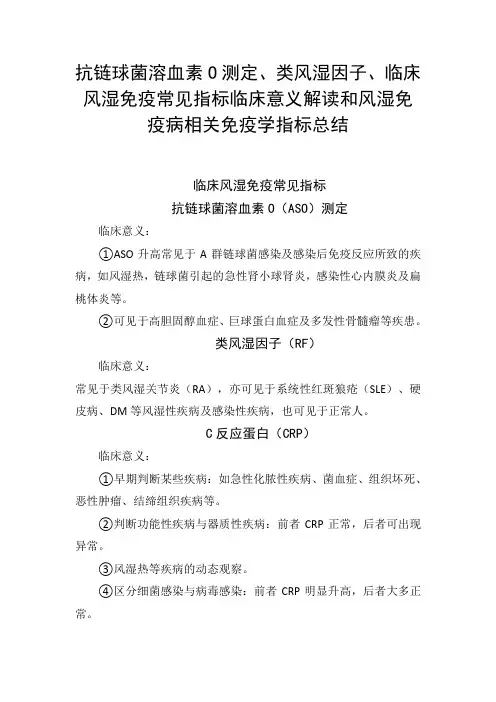

抗链球菌溶血素O测定、类风湿因子、临床风湿免疫常见指标临床意义解读和风湿免疫病相关免疫学指标总结临床风湿免疫常见指标抗链球菌溶血素O(ASO)测定临床意义:①ASO升高常见于A群链球菌感染及感染后免疫反应所致的疾病,如风湿热,链球菌引起的急性肾小球肾炎,感染性心内膜炎及扁桃体炎等。

②可见于高胆固醇血症、巨球蛋白血症及多发性骨髓瘤等疾患。

类风湿因子(RF)临床意义:常见于类风湿关节炎(RA),亦可见于系统性红斑狼疮(SLE)、硬皮病、DM等风湿性疾病及感染性疾病,也可见于正常人。

C反应蛋白(CRP)临床意义:①早期判断某些疾病:如急性化脓性疾病、菌血症、组织坏死、恶性肿瘤、结缔组织疾病等。

②判断功能性疾病与器质性疾病:前者CRP正常,后者可出现异常。

③风湿热等疾病的动态观察。

④区分细菌感染与病毒感染:前者CRP明显升高,后者大多正常。

红细胞沉降率(ESR)临床意义:①用于RA、结核、风湿热等疾病的动态观察。

②用于某些疾病的鉴别诊断,如心肌梗死和心绞痛,胃癌和胃溃疡等的鉴别。

都是前者ESR明显增快,后者正常或略有增高。

③亦可见于组织坏死、肿瘤、贫血、多发性骨髓瘤、高球蛋白血症、高胆固醇血积压症等疾患。

抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体临床意义:常见于RA早期改变。

循环免疫复合物(CIC)测定临床意义:①自身免疫性疾病:如SLE、RA、干燥综合征(SS)等。

②感染性疾病:感染性心内膜炎、急性链球菌感染后肾炎、乙型病毒性肝炎、麻风等。

C3、C4、CH50测定临床意义:1)升高:见于各种急性炎症、传染病早期、某些恶性肿瘤及免疫排斥反应等。

2)减低:①可见于自身免疫性疾病。

②亦可见于肝硬化、肝炎等生成不足疾患。

抗核抗体(ANA)测定临床意义:主要见于SLE,可见于RA、系统性硬化症、DM、SS等风湿性疾患及感染性疾病,亦可见于正常人。

抗双链DNA(抗dsDNA)抗体测定临床意义:常见于SLE,亦可见于RA、SS等风湿性疾病及肝胆疾患。

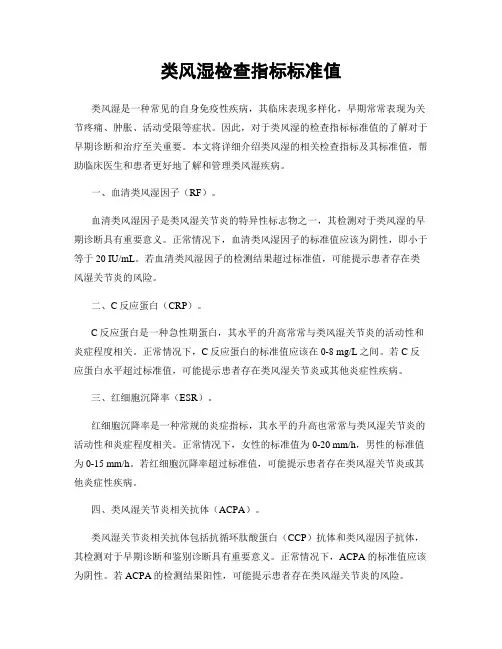

类风湿检查指标标准值类风湿是一种常见的自身免疫性疾病,其临床表现多样化,早期常常表现为关节疼痛、肿胀、活动受限等症状。

因此,对于类风湿的检查指标标准值的了解对于早期诊断和治疗至关重要。

本文将详细介绍类风湿的相关检查指标及其标准值,帮助临床医生和患者更好地了解和管理类风湿疾病。

一、血清类风湿因子(RF)。

血清类风湿因子是类风湿关节炎的特异性标志物之一,其检测对于类风湿的早期诊断具有重要意义。

正常情况下,血清类风湿因子的标准值应该为阴性,即小于等于20 IU/mL。

若血清类风湿因子的检测结果超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎的风险。

二、C反应蛋白(CRP)。

C反应蛋白是一种急性期蛋白,其水平的升高常常与类风湿关节炎的活动性和炎症程度相关。

正常情况下,C反应蛋白的标准值应该在0-8 mg/L之间。

若C反应蛋白水平超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎或其他炎症性疾病。

三、红细胞沉降率(ESR)。

红细胞沉降率是一种常规的炎症指标,其水平的升高也常常与类风湿关节炎的活动性和炎症程度相关。

正常情况下,女性的标准值为0-20 mm/h,男性的标准值为0-15 mm/h。

若红细胞沉降率超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎或其他炎症性疾病。

四、类风湿关节炎相关抗体(ACPA)。

类风湿关节炎相关抗体包括抗循环肽酸蛋白(CCP)抗体和类风湿因子抗体,其检测对于早期诊断和鉴别诊断具有重要意义。

正常情况下,ACPA的标准值应该为阴性。

若ACPA的检测结果阳性,可能提示患者存在类风湿关节炎的风险。

五、关节超声检查。

关节超声检查是一种无创的影像学检查方法,对于类风湿关节炎的早期诊断和疾病活动性的评估具有重要意义。

通过关节超声检查,可以直观地观察关节内软组织和骨骼的病变情况,帮助临床医生进行诊断和治疗。

综上所述,类风湿检查指标的标准值对于早期诊断和治疗至关重要。

临床医生和患者应该定期进行相关检查,及时发现疾病的活动性和炎症程度,以便采取有效的治疗措施。

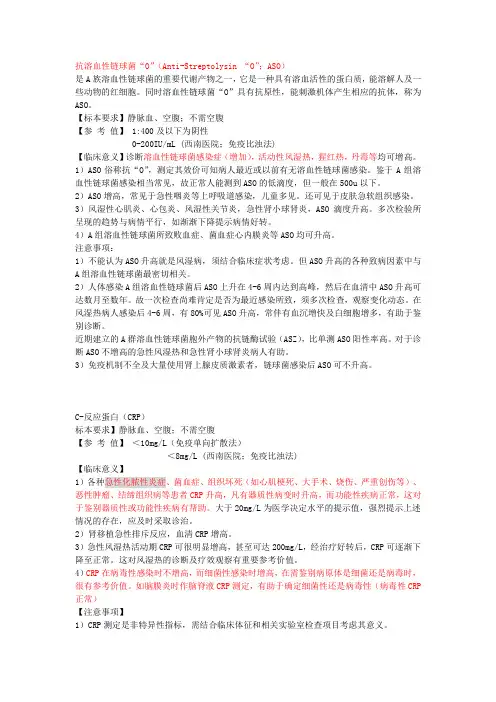

抗溶血性链球菌“O”(Anti-Streptolysin “O”;ASO)是A族溶血性链球菌的重要代谢产物之一,它是一种具有溶血活性的蛋白质,能溶解人及一些动物的红细胞。

同时溶血性链球菌“O”具有抗原性,能刺激机体产生相应的抗体,称为ASO。

【标本要求】静脉血、空腹;不需空腹【参考值】 1:400及以下为阴性0-200IU/mL (西南医院;免疫比浊法)【临床意义】诊断溶血性链球菌感染症(增加),活动性风湿热,猩红热,丹毒等均可增高。

1)ASO俗称抗“O”,测定其效价可知病人最近或以前有无溶血性链球菌感染。

鉴于A组溶血性链球菌感染相当常见,故正常人能测到ASO的低滴度,但一般在500u以下。

2)ASO增高,常见于急性咽炎等上呼吸道感染,儿童多见。

还可见于皮肤急软组织感染。

3)风湿性心肌炎、心包炎、风湿性关节炎,急性肾小球肾炎,ASO滴度升高。

多次检验所呈现的趋势与病情平行,如渐渐下降提示病情好转。

4)A组溶血性链球菌所致败血症、菌血症心内膜炎等ASO均可升高。

注意事项:1)不能认为ASO升高就是风湿病,须结合临床症状考虑。

但ASO升高的各种致病因素中与A组溶血性链球菌最密切相关。

2)人体感染A组溶血性链球菌后ASO上升在4-6周内达到高峰,然后在血清中ASO升高可达数月至数年。

故一次检查尚难肯定是否为最近感染所致,须多次检查,观察变化动态。

在风湿热病人感染后4-6周,有80%可见ASO升高,常伴有血沉增快及白细胞增多,有助于鉴别诊断。

近期建立的A群溶血性链球菌胞外产物的抗链酶试验(ASZ),比单测ASO阳性率高。

对于诊断ASO不增高的急性风湿热和急性肾小球肾炎病人有助。

3)免疫机制不全及大量使用肾上腺皮质激素者,链球菌感染后ASO可不升高。

C-反应蛋白(CRP)标本要求】静脉血、空腹;不需空腹【参考值】<10mg/L(免疫单向扩散法)<8mg/L (西南医院;免疫比浊法)【临床意义】1)各种急性化脓性炎症、菌血症、组织坏死(如心肌梗死、大手术、烧伤、严重创伤等)、恶性肿瘤、结缔组织病等患者CRP升高,凡有器质性病变时升高,而功能性疾病正常,这对于鉴别器质性或功能性疾病有帮助。

抗链球菌溶血素0、C反应蛋白、血沉、类风湿因子、抗核抗体等风湿病患者阳性指标解读及临床意义抗链球菌溶血素0抗链球菌溶血素。

是A组溶血性链球菌的重要代谢产物之一,它是一种具有溶血活性的蛋白质,能溶解人及一些动物的红细胞。

同时溶血性链球菌具有抗原性,能刺激机体产生相应的抗体,称为AS0。

正常参考值:成人<500U,儿童<25011。

C反应蛋白(CRP)C•反应蛋白(C-reactiveprotein,CRP)是在机体受到感染或组织损伤时血浆中一些急剧上升的蛋白质(急性蛋白)。

激活补体和加强吞噬细胞的吞噬而起调理作用,清除入侵机体的病原微生物和损伤、坏死、凋亡的组织细胞。

>6RP升高t:C反应蛋白可作为风湿病的病情观察值:急性风湿热、类风湿关节炎(RA)>系统性红斑狼疮、细菌性感染、肿瘤广泛转移、活动性肺结核;正常参考值WiOmg/1,RA早期和急性进展期,血清中可达50mg∕1,其阳性率为80%~90%。

温馨提示:CRP阳性也见于其他疾病,如恶性肿瘤,肺炎,肾炎,肝炎,心血管疾病等。

CRP测定是非特异性指标,需结合临床体征和相关实验室检查项目考虑其意义。

血沉(ESR)红细胞沉降率是以红细胞在第一小时末下沉的距离来表示红细胞的沉降速度,简称血沉。

血沉加快可见各种急、慢性炎症、肿瘤、风湿病。

甚至贫血、高胆固醇血症、糖尿病、动脉粥样硬化等可出现血沉增快。

而在正常人中,12岁以下儿童,妇女月经期、妊娠期3个月以上、60岁以上的高龄者也可出现血沉增快。

正常参考值:魏氏法(WeStergren):成年男性O-15mm∕h;成年女性0-2Omm/h。

潘氏法:成年男性O-IOmm/h;成年女性O-12mm∕h°临床意义:辅助检查诊断急性或局限性感染及慢性活动性感染。

病理性血沉增高可能原因:1 .各种炎症所导致。

2 .组织损伤导致。

3 .恶性肿瘤导致。

类风湿因子(RF)RF是一个以变异IgG为靶抗原的自身抗体。

风湿化验项目风湿是一种常见的慢性炎症性疾病,主要侵犯关节、韧带、肌肉和其他结缔组织,导致疼痛、肿胀和功能障碍。

风湿性疾病的确切病因尚不清楚,但遗传、环境和免疫因素被认为是其发生发展的重要因素。

风湿化验项目作为风湿性疾病的辅助诊断手段,在临床上扮演着重要的角色。

风湿化验项目主要包括血液学、免疫学和生化学指标。

通过这些指标的检测,可以帮助医生评估风湿性疾病的活动性、病情严重程度和预后,以及制定个体化的治疗方案。

血液学指标中的红细胞沉降率(ESR)和C反应蛋白(CRP)是最常用的指标之一。

ESR是一种非特异性的炎症指标,通过测量红细胞在一定时间内沉降的速度来反映血液中炎症反应的程度。

CRP是一种急性期蛋白,其水平的升高与炎症反应的严重程度相关。

这两项指标的升高可以提示风湿性疾病的活动性和病情严重程度。

免疫学指标中的类风湿因子(RF)和抗核抗体(ANA)是常用的自身抗体。

RF是指针对自身免疫系统产生的抗体,其阳性率在风湿性关节炎患者中较高。

ANA是指针对细胞核内的抗原产生的抗体,其阳性率在风湿性疾病中也较高。

这些自身抗体的检测可以帮助鉴别不同类型的风湿性疾病,并且对于某些风湿性疾病的诊断有重要意义。

生化学指标中的尿酸、肝功能和肾功能指标也具有一定的临床意义。

尿酸是嘌呤代谢产物,其水平的增高与痛风相关。

肝功能和肾功能的异常可以提示风湿性疾病的并发症或药物治疗的不良反应。

风湿化验项目的结果需要结合临床表现、影像学检查和其他实验室检查来综合分析。

不同类型的风湿性疾病在化验结果上可能存在差异,因此需要医生根据患者的具体情况进行评估和诊断。

虽然风湿化验项目在风湿性疾病的诊断和治疗中起到了重要的作用,但仍然存在一些局限性。

首先,某些指标的敏感性和特异性较低,可能导致诊断的漏诊或误诊。

其次,某些指标的升高可能不仅仅与风湿性疾病相关,还可能与其他疾病或非疾病因素有关。

因此,在进行风湿化验项目检测时,需要综合考虑患者的临床情况,避免片面地依赖化验结果。

类风湿因子(RF)测定一、用途体外定量测定血清样品中类风湿因子(RF)的含量。

二、临床意义(一)概述类风湿因子是机体针对天然及变性或凝集的免疫球蛋白Fc部分所产生的一组异常免疫球蛋白的总称。

因为首先在类风湿性关节炎患者的血清中发现,故称之为类风湿因子。

(二)临床意义1.类风湿性关节炎:F阳性率为52%〜92%,多在70%〜80%左右。

特异性88.5%左右。

RF阳性者疗效差且多有并发症(如周围神经炎及动脉炎等)。

RF阴性表示病症较轻,且并发症少,疗效好。

持续高滴度RF常提示RA疾病活动,且骨侵蚀发生率高,常可伴有皮下结节或血管炎等全身并发症,提示预后不佳。

RF主要出现在类风湿性关节炎患者,约70%〜90%的血清中和约60%的滑漠液中可检出IgG类RF,这很可能是自身IgG变性所引起的一种自身免疫应答的表现。

作为类风湿的诊断,对于稀释度的注意非常重要,一般1:32以上才有价值。

但RF也象ANA一样,并不是RA独有的特异性抗体。

2.正常人:阳性率为2〜5%,随年龄增长有增高趋势。

5%正常老年人可出现阳性。

75岁以上阳性率为2%〜25%。

3.自身免疫性疾病:阳性率:SLE(30%)、1°SS(70%〜90%)、SSc(20%〜30%)、PM/DM(5%〜10%)、MCTD(50%〜60%)、IgA肾病(25%〜40%)、恶性贫血为80%,自身免疫性溶血性贫血为75%,慢活肝为60%。

阴性:AS、赖特综合征、0A、银屑病关节炎、肠病性关节炎。

4.其他:慢性感染性疾病:亚急性细菌性心内膜炎、结核、麻风、梅毒、黑热病、传染性肝炎、血吸虫病等。

非感染性疾病:弥漫性肺间质纤维化、肝硬化、慢性活动性肝炎、结节病、巨球蛋白血症等。

三、检验原理类风湿因子是一种发生于类风湿性关节炎患者体内的抗人变性IgG自身抗体。

采用微粒子增强免疫比浊法。

样品中抗人变性IgG自身抗体与包被有人Y-球蛋白的胶乳微粒在液相中相遇,立即形成不溶性抗原-抗体复合物,并产生一定的浊度。

风湿三项结果解读风湿性疾病是一类以关节、骨骼、肌肉及其周围软组织病变为主的慢性疾病,其发病机制复杂多样,常涉及免疫功能紊乱。

风湿三项检查,即类风湿因子(RF)、C-反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素O(ASO)的测定,在风湿性疾病的诊断、病情监测及疗效评估中扮演着重要角色。

以下是对这三项指标结果的解读及其临床意义。

1. 类风湿因子(RF)结果解读:▪阴性:RF浓度在正常范围内,通常认为不支持类风湿关节炎的诊断,但也不能完全排除其他自身免疫性疾病。

▪阳性:RF升高可能提示类风湿关节炎或其他自身免疫性疾病的存在,但RF的特异性不高,也可见于健康人群(尤其是老年人)及某些感染性疾病中。

临床意义:RF的阳性结果对类风湿关节炎的诊断具有重要参考价值,尤其是在高滴度或多次检测均为阳性的情况下。

然而,RF的阳性并不等同于类风湿关节炎的诊断,需结合临床表现、影像学检查结果及其他实验室检查综合判断。

2. C-反应蛋白(CRP)结果解读:▪正常:CRP浓度在参考范围内,通常表示体内无明显炎症反应。

▪升高:CRP水平升高提示体内存在炎症反应,可能与风湿性疾病的活动期、感染、创伤等多种因素有关。

临床意义:CRP作为一种急性时相反应蛋白,其敏感性高,但特异性较低。

在风湿性疾病中,CRP的升高常作为疾病活动性的一个指标,可用于评估治疗效果和病情进展。

此外,CRP的监测对于及时发现感染等并发症也具有重要意义。

3. 抗链球菌溶血素O(ASO)结果解读:▪阴性:ASO浓度在正常范围内,通常表示近期未感染A组溶血性链球菌。

▪阳性:ASO升高可能提示近期感染了A组溶血性链球菌,与风湿热、急性肾小球肾炎等疾病的发病有关。

临床意义:ASO的阳性结果对于风湿热的诊断具有重要参考价值,但需注意ASO的升高可能出现在感染后的数周至数月内,且可持续较长时间,因此应结合临床表现和病程综合分析。

此外,ASO的阳性并不等同于风湿热的诊断,还需排除其他链球菌感染性疾病。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 风湿性疾病常见指标的临床意义风湿性疾病常见指标的临床意义作者:发布日期:2009‐11‐2715:33:27查看次数:1718 次摘要:抗核抗体(ANA)抗核抗体是血清中存在的一组抗多种细胞核成份自身抗体的总称。

临床意义:ANA 可见于多种风湿性疾病,包括系统性红斑狼疮(SLE)、药物性红斑狼疮、混合性结缔组织病(MCTD)、类风湿关节炎(RA)、干燥综合征(SS)、进行性系统性硬化症(PSS)、多发性肌炎(PM)、皮肌炎(DM)及慢性活动性肝炎等。

抗双链 DNA 抗体脱氧核糖核酸分为双链 DNA(dsDNA)和单链DNA(ssDNA)两种。

临床意义:前者可视为系统性红斑狼疮的标记性抗体。

后者则见于多种风湿性疾病。

抗组蛋白抗体是一种碱性核蛋白,是抗核抗体的一种。

临床意义:主要与药物性红斑狼疮、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎有关。

抗核周因子抗核周因子存在于颊粘膜上皮细胞核周胞浆内,为不溶性蛋白质。

1 / 9主要为 IgG,也含有IgM 及 IgA 成分,是上皮细胞的中等纤维结合蛋白或其前体。

临床意义:抗核周因子与类风湿关节炎有明显的相关性,不仅阳性率高,特异性也好。

抗核周因子可出现在类风湿关节炎早期,甚至在发病之前。

在早期 RF 阴性的类风湿关节炎病人中可有 53.3% 抗核周因子呈阳性。

抗核周因子阳性、RF 阴性的类风湿关节炎病人往往预后较差,不仅有助于早期诊断,也有助于判断预后。

同时其与类风湿关节炎病情活动性指标也呈正相关。

抗角蛋白抗体临床意义:AKA 角质层型阳性与 RF、抗 RA33/RA36 抗体无关。

因此,该抗体的检测可对 RF 阴性或抗 RA33/RA36 抗体阴性的RA 患者提供诊断指标。

抗角蛋白抗体与疾病严重程度和活动性相关,在 RA 早期甚至临床表现出现前即可出现。

因此,对 RA 早期诊断和预后判断很有意义。

M3 受体抗体:M3 受体抗体(即毒蕈碱 3 受体)是一种主要分布于外分泌腺及平滑肌的胆碱能受体,也是一种G‐蛋白偶联受体。

临床意义(1)抗 M3 受体抗体在 SS 诊断中的敏感性高(86.00%)、---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 特异性强(96.03%),是诊断SS 的标记性抗体之一;(2)抗 M3 受体抗体在抗 SSA、SSB、a‐Fodrin 抗体阴性的 SS 患者中的阳性率分别为81.00%、77.50%、72.00%,因而该抗体对于抗 SSA、SSB、a‐Fodrin 抗体阴性的 SS 患者的诊断有重要意义;(3)该抗体阳性组 ANA、RF 阳性率高,IgG、IgA、CIC、ESR 升高的发生率高。

BiP 抗体:BiP 抗体, 是一种内质网分子伴侣,该蛋白属于 HSP70 家族。

临床意义(1)抗 BiP 抗体可以在 RA 病程早期出现,并且具有较高的阳性率。

可能对 RA 的早期诊断有重要意义。

(2)BiP 抗体可以在 RF、CCP、HRF、RA33、 AKA、 APF 等抗体阴性的血清中有很高的阳性率,对 RA 的诊断是一个很好地丰富和补充。

?(3)抗 BiP 抗体阳性组的 RA 患者病情严重程度重于该抗体阴性组者。

抗细胞膜DNA抗体抗细胞膜DNA抗体是一种可以在人B淋巴细胞、单核细胞和外周血白细胞膜上表达的DNA分子。

临床意义(1)抗细胞膜DNA抗体是一种诊断敏感性高、特异性强的SLE血清学指标之一。

(2)尤其对dsDNA、抗Sm、抗DNP、AHA、AnuA阴性的SLE的诊断有参考意义。

3 / 9类风湿 5 项类风湿 5 项包括 RF、AKA、APF、RA33、CCP临床意义联合检测类风湿关节炎特异性抗体,有助于 RA 早期诊断。

狼疮 5 项狼疮 5 项包括 ANA、dsDNA、m‐DNA、DNP、AnuA临床意义联合检测系统性红斑狼疮特异性抗体,有助于 SLE 早期诊断。

干燥 4 项干燥 4 项包括 ANA、ENA、RF、a‐Fodrin临床意义联合检测干燥综合征特异性抗体,有助于 SS 早期诊断。

HLA‐DR 抗原HLA‐DR 抗原: HLA‐DR 抗原主要存在于 B 淋巴细胞、单核细胞及内皮细胞。

HLA‐DR 分子为二聚体结构,由非多态性的 DR 链和多态性的 DR 链组成。

DR 和 DR 链的可变区可识别并结合抗原或自身抗原,刺激 T 细胞活化,进而诱发自身免疫反应。

HLA‐DR4/DR1与类风湿关节炎的发生及演变有关。

临床意义:研究发现,各种族的 DR4/DR1 阳性率不尽相同。

有48‐90%的 RA 患者携带DR4 或 DR1 基因单倍型。

病情轻、关节外病变少的 RA 患者一般为表达单倍型者,而DR4/DR1 纯合子,尤其是 DRB10401 纯合子患者多并发关节外病变,病情进展快。

抗着丝点抗体临床意义:可见于50‐96%的局限性硬皮病。

在 CREST 综合症可达 98%,而且,一般认为该抗体是 CREST 综---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 合症的标记抗体。

在弥漫性硬皮病患者,抗着丝点抗体的阳性率仅为 10%。

该抗体可较早出现于患者血清中,仅有雷诺氏现象者也可阳性。

临床研究发现,抗着丝点抗体与血管炎、肺受累有关,不随病情变化而波动,而且多提示预后相对较好。

ANCAANCA 的相应抗原为丝氨酸蛋白 E3、MPO 和一些少见的抗原如弹性蛋白酶等。

是系统性坏死性血管炎的血清标记物。

临床意义:1.ANCA 可出现两种核型:①胞浆型(c‐ANCA):主要与韦格氏肉芽肿血管炎有关②核周型(P‐ANCA)可在Churg‐Strass 综合症及溃疡性结肠炎的病人中产生。

2.ANCA 对于血管炎疾病的鉴别诊断及预后估计均有价值,而且是疾病活动的一个重要指标。

在病人发病(复发)时,ANCA 滴度均升高。

有研究表明,c‐ANCA 在血管炎复发前2‐5 周可升高 4 倍。

所以,c‐ANC A 可作为预测病情复发的指标。

c‐ANCA 滴度可鉴别复发与其它原因(如感染)造成的病情恶化。

抗磷脂抗体抗磷脂抗体包括狼疮抗凝物质、抗心磷脂抗体 : 可作为抗磷脂综合症中的重要自身抗体,其中抗心磷脂抗体( ACA )5 / 9最为常见。

可分为 IgG、 IgA 、IgM 三类。

临床意义:1.抗心磷脂抗体阳性提示动、静脉血栓形成,脑血管意外发生率高达 56% 。

2.抗心磷脂抗体与 SLE 密切相关。

双型或三型阳性 SLE 病人均出现血栓、血小板减少性紫癜、继发性贫血等症状。

3 .抗心磷脂抗体阳性的女性患者易发生习惯性流产。

冷球蛋白是血清中存在的一种蛋白,具有遇冷沉淀、遇热又溶解的特性。

分为三型。

临床意义:主要与原发性巨球蛋白血症、类风湿性关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮、血管炎、巨细胞病毒感染、传染性单核细胞增多症等有关。

抗 DNP 抗体抗 DNP 抗体系针对脱氧核糖核蛋白的自身抗体,即狼疮因子。

是经典的狼疮细胞形成试验必不可少的四因素之一。

临床意义:主要见于系统性红斑狼疮,活动期阳性率可达 80%90%、非活动期阳性率为 20%左右。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 其他结缔组织阳性率低,且部分人可合并系统性红斑狼疮症状,非结缔组织病(如肝炎等)偶见阳性。

抗增殖性细胞核抗原抗体抗增殖性细胞核抗原抗体(抗 PCNA 抗体)其抗原成分是 DNA 聚合酶的辅助蛋白,它可能在控制细胞周期中起关键作用。

临床意义:抗 PCNA 抗体为系统性红斑狼疮特异性抗体。

另据报道,该抗体可能与系统性红斑狼疮患者发生弥散性增殖性肾小球肾炎相关。

类风湿因子类风湿因子是一种以变性 IgG 为靶抗原的自身抗体,存在于类风湿关节炎及某些自身免疫病患者的血清和关节液中。

RF 可分为 IgM、IgG、 IgA 、IgE 四型。

临床意义:1 . RF 对 RA 的诊断很意义,阳性率为60‐80% 。

从早期 RA 患者的 X 线片分析,IgMRF 持续阳性的病人更易发生骨侵蚀。

2.高水平 IgMRF 阳性的病人预后差。

IgMRF 滴度与 RA 疾病活动性的体征,如关节疼痛数和关节肿胀数相关。

IgMRF 滴度高低是评价 RA 疾病活动性可靠、敏感的指标。

环状胍氨酸多肽抗体(CCP)CCP 抗体是环状聚丝蛋白的多肽片7 / 9段。

以 IgG 型为主的抗体。

临床意义:CCP 抗体是类风湿关节炎高度特异性的抗体,阳性率为 51%,特异性96%,与类风湿关节炎的预后有很强的相关性,在类风湿因子阳性的患者中可出现。

抗核小体抗体抗核小体是细胞染色质中的一种成分,它是由 DNA 和组蛋白以特殊的方式相连而组成。

在系统性红斑狼疮诱导和致病中有重要作用。

临床意义:抗核小体抗体比抗 dsDNA 抗体、抗组蛋白抗体更早出现于系统性红斑狼疮的早期,并且特异性较高。

阳性率为50‐90%,特异性98%. RA33 抗体抗 RA33 抗体与其他抗可提取核抗原抗体,类风湿因子、抗核周因子抗体、抗角蛋白抗体无交叉反应,为多克隆抗体,以 IgG 型为主。

临床意义:RA33 抗体,在不典型的早期类风湿关节炎类风湿关节炎可以出现,阳性率为27‐45% ,骨关节炎、强直性脊柱炎及银屑病性关节炎均不出现此抗体。

因而认为抗RA33 抗体是鉴别类风湿关节炎和其他关节炎的实验室指标之一。

a‐胞衬蛋白抗体 a ‐ 胞衬蛋白抗体是从干燥综合征模型小鼠---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 唇腺中提取的一种唾液腺特异性自身抗原,该抗原特质被鉴定为胞衬蛋白的裂解产物a‐ 胞衬蛋白。