陕西话的声调

- 格式:docx

- 大小:125.37 KB

- 文档页数:4

黄陵方言总结引言黄陵方言,也称黄陵土话,是中国陕西省黄陵县地区特有的一种方言。

黄陵县位于咸阳市东北部,是陕西省的一个县级市。

黄陵方言具有独特的音韵和词汇,与陕北话相似,但又有一些独特的特征。

本文将对黄陵方言的音韵规律、词汇特点以及与标准汉语的异同进行总结,希望能够为有兴趣了解黄陵方言的人士提供参考。

音韵规律黄陵方言的音韵规律主要包括声母、韵母和声调。

1.声母:黄陵方言的声母与标准汉语中的声母大体相同,但存在一些差异。

例如,黄陵方言中的“zh”与标准汉语中的“zh”略有区别,发音更接近于“j”。

另外,黄陵方言中缺少“f”声母,常用“h”来代替。

2.韵母:黄陵方言的韵母与标准汉语中的韵母存在一定的差异。

例如,标准汉语中的“ai”读作“ai”,而在黄陵方言中则读作“ei”。

此外,黄陵方言中的韵母“ou”读作“u”,“eng”读作“ing”。

3.声调:黄陵方言的声调与标准汉语中的声调类似,都有四个声调。

但是在实际使用中,黄陵方言的声调常常有变化,不同的词可能会有不同的变调。

词汇特点黄陵方言在词汇方面有一些独特的特点,与标准汉语存在差异。

1.动词变化:黄陵方言中动词的变化与标准汉语不同。

例如,在标准汉语中,“我去了”可以说成“wo qu le”,而在黄陵方言中则是“wo chü le”。

2.代词使用:黄陵方言中的代词使用也与标准汉语有所不同。

例如,在标准汉语中,“我”可以说成“wo”,而在黄陵方言中则是“wo ju”。

此外,黄陵方言中还有一些特殊的代词,如“咱们”称作“咱我”。

3.专有名词:黄陵方言中的一些专有名词也有独特的读音和称呼方式。

例如,黄陵县的名称在黄陵方言中读作“huang2 len5”,与标准汉语的“huang2 ling2”不同。

与标准汉语的异同黄陵方言与标准汉语在音韵、词汇和语法等方面存在一些差异。

1.音韵:黄陵方言的声母、韵母和声调与标准汉语有一些差异,如前文所述。

2.词汇:黄陵方言的词汇与标准汉语在某些词汇上有差异,使用频率较低的词汇在黄陵方言中也有不同的表达方式。

陕北方言语音特点陕北方言语音特点1、转音由于方言的传承特点主要是口口相传,在时代相传的过程中音调差异,形成对普通话(或共同语,或西北官话)原音调的转变。

其主要表现为:A、声母转变:咱(za)们:陕北话里读音转变为咱(ca)们。

山(shan汉读为“山(san)汉。

瞎(xia)说”读为瞎(ha)说——谎话、胡说。

如:嫑瞎说,人家那人好着哩!鼻(bi)子读作鼻(pe)子.眼(yan)读作眼(nian).下(xia)读作下(ha)。

例: 你哈可做甚了? : 你下去做什么?哪(na)读作哪(la)。

例如:你到哪里?他(ta)读作他(na)。

例:这是什么?问他(na)迲。

杏(xing)读作杏(heng)。

畔(pan)读作畔(ban).粘(nian)读作粘(ran)扁(bian)担读作扁(pian)担;笊(zhao)篱读作笊(zao)篱.核(he)桃读作核(ge)桃;等等在这里不一一列举B、韵母转变,陕北话中对共同语的韵母转变词(字)就更多:药(yao)转读为药(ye);脸(lian)读为脸(li)眉(mei)转读为眉(mi)黑(hei)豆读作黑(he)豆;白(bai)读作白(bie或bi)一洼(wa)水读作一洼(wang)水;脚(jiao)读作脚(jie);锅(guo)读作锅(gu);百(bai)读作百(bie);北(bei)读作北(bie);郝(hao)读作郝(he);室、十、石、识、实、食、湿、式、适shi)等(读作(she); 日(ri)头读作日(re)头; 七、漆、乞祈(qi)等读作(qe);C:声母韵母同时转变:街(街)读作街(gai);鞋(xie)读作鞋(hai)例:夜天买了双鞋(hai):如今(rujin)说成如今(erge音而个)=现在例: 你而个做甚着了?2、大量字词z c s q x zhi chi shi不分明。

找(zhao)读作找(zao)人,纸(zhi)烟读作纸(ziy)烟;铁锨(xian)读作铁锨(qian)、扫帚(zhou)读作扫帚(chu)是事使时市(shi)读作(si)稍哨捎艄(shao)读作稍(sao)杀傻沙纱砂煞刹厦等(sha)读作(sa);3、连读:即在普通话或共同语中的双音词连读形成一个单音词如有时称儿媳妇为(xiu)子,实际上就是媳妇连读音。

陕西旬邑方言词汇特点研究陕西旬邑方言是陕西省渭南市旬邑县境内的一种地方方言。

旬邑县地处陕西省中部偏南,素有“金丝帕”、“金丝皮”、“金丝桃”等美誉,同时也以独具特色的方言声调和语音特点而闻名。

方言是地域文化的一部分,是人们生活和交往中的一种语言形式,是一个地域文化的载体。

旬邑方言作为陕西方言的一支,具有自己独特的特点,下面将从词汇特点入手,对旬邑方言进行研究。

一、声调结构特点旬邑方言的声调结构比较复杂,是一个典型的变调方言。

主要有平声、上声、去声和入声四个声调。

每个声调在语音上又具有不同的变调形式,如平声有阴平和阳平之分,上声有阴去和阳去之分,去声有阴上和阳上之分。

这种变调形式使得旬邑方言的声调非常多样,给人以婉转、优美的感觉。

二、词汇特点1. 吸收外来词汇旬邑方言受到历史上的地理位置和文化交流的影响,吸收了大量的外来词汇。

这些外来词汇主要来自于历史上的战争、贸易和移民的影响,如“茶”、“米”、“糖”、“盐”等词汇都属于外来词汇。

这些词汇在旬邑方言中发生了一定的变异,使得方言词汇更加丰富多彩。

2. 浓厚的地方色彩旬邑方言的词汇特点非常浓厚,体现了本地区独特的风土人情和文化传统。

旬邑方言中有着许多与农耕生活相关的词汇,如“秧”、“谷”、“稻”、“麦”等词汇,反映了旬邑县丰富的农业资源和丰富的劳动生活。

3. 语音特色鲜明旬邑方言的词汇发音特点非常显著,这主要体现在声母和韵母上。

声母的发音要比普通话更加浑厚,韵母的发音更加饱满。

旬邑方言中还有一些特殊的音素,其它方言中并不常见,如“儿”音、“夫”音、喉音等,使得旬邑方言在语音上更加生动有趣。

4. 丰富的方言俚语旬邑方言中还有大量的俚语,这些俚语主要用于描述生活中的某些特定场景和事件,如“烧箍”、“踏磨糯”、“咂嘴巴”等俚语都是旬邑方言中常见的词汇,它们反映了旬邑县本地独有的文化内涵和传统生活习俗。

三、方言保护及传承随着社会的发展和文化的交融,地方方言的使用已经越来越少,许多人的家庭语言也从方言过渡到普通话。

当代陕西方言的变迁——“水”字的读音文化是有生命的,它在发展的过程中不断的吸收、融合、成长,方言也是一样。

今时今日,讨论哪一种方言是原汁原味的古汉语,已经无法考证,个人认为,目前各地的方言没有一种是所谓的活化石,就拿陕西方言来说,仅仅半个世纪,就发生了一些变化,虽然只是小部分的变化,但是可以一窥方言的转变。

我们日常中最常见的一个字——“水”,在我小的时候,周围所有的人都读fèi,后来一些人开始读suì,现在也有许多人开始读shuì。

普通话读shuǐ。

从fèi→suì→shuì→shuǐ,这些变化为什么会发生?水的方言读音普通话读音和陕西话读音其实有规律可循,我在以往的文章中曾经提到过声调的变化规则,如下图:声调的变化其实还有声母韵母的变化规则,常见的就有:普通话读音中“sh”如果后面接“u”,在陕西话里面好多读成“f”。

例如:“树”读成“fu”,“书”读成“fu”,“老鼠”读成“laofu”、“栓”读成“fan”、“刷”读成“fa”、“双”读成“fang”、“顺”读成“fen”等等。

这些读音现在在西安周边乡村还没有变。

普通话中读“shuǐ”的“水”字,在陕西话中原本的声母应该是“f”,至于韵母“ui”和“ei”的变化尚无规律可循。

但是“水”字在陕西话中原本的声母是“f”是没有疑问的。

再来看“fèi”如何变化为“suì”。

50年代开始大力推广普通话以来,陕西老乡从广播里、学校里、电视里听到的是“shuǐ”,也许是他们读不出“shuǐ”,也许是使不得抛弃一些传统,而沿用了另一种声母变化规则,那就是“sh”变“s”。

上面说过,普通话读音中“sh”如果后面接“u”,在陕西话里面好多读成“f”,例子也举了。

还有一个常见的规则:普通话读音中“sh”如果后面接“i、a、ai、ao”,在陕西话则许多也读成“s”。

例如:“是”读成“si”、“狮、师、市、施、屎、士、柿”等声母也变成“s”;“啥、杀、沙、纱”等声母变成“s”;“晒、筛”的声母也变成“s”;“稍、哨、捎、梢”的声母也变成“s”。

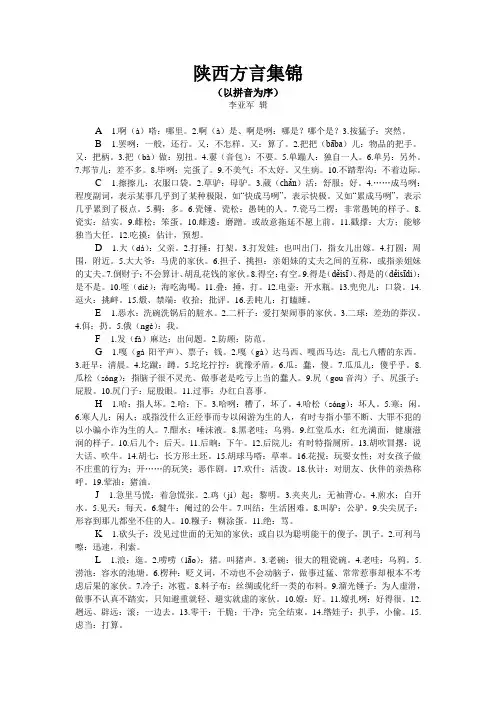

陕西方言集锦(以拼音为序)李亚军辑A 1.啊(à)嗒:哪里。

2.啊(à)是、啊是咧:哪是?哪个是?3.按猛子:突然。

B 1.罢咧:一般,还行。

又:不怎样。

又:算了。

2.把把(bāba)儿:物品的把手。

又:把柄。

3.把(bà)做:别扭。

4.嫑(音包):不要。

5.单蹦人:独自一人。

6.单另:另外。

7.邦节儿:差不多。

8.毕咧:完蛋了。

9.不美气:不太好。

又生病。

10.不踏犁沟:不着边际。

C 1.擦擦儿:衣服口袋。

2.草驴:母驴。

3.蒇(chǎn)活:舒服;好。

4.……成马咧:程度副词,表示某事几乎到了某种极限,如“快成马咧”,表示快极。

又如“累成马咧”,表示几乎累到了极点。

5.稠:多。

6.瓷锤、瓷松:愚钝的人。

7.瓷马二楞:非常愚钝的样子。

8.瓷实:结实。

9.雌松:笨蛋。

10.雌逶:磨蹭。

或故意拖延不愿上前。

11.戳撑:大方;能够独当大任。

12.吃摸:估计,预想。

D 1.大(dá):父亲。

2.打捶:打架。

3.打发娃:也叫出门,指女儿出嫁。

4.打圆:周围,附近。

5.大大爷:马虎的家伙。

6.担子、挑担:亲姐妹的丈夫之间的互称,或指亲姐妹的丈夫。

7.倒财子:不会算计、胡乱花钱的家伙。

8.得空:有空。

9.得是(děisī)、得是的(děisīdi):是不是。

10.咥(dié):海吃海喝。

11.叠:捶,打。

12.电壶:开水瓶。

13.兜兜儿:口袋。

14.逗火:挑衅。

15.煅、禁端:收拾;批评。

16.丢盹儿:打瞌睡。

E 1.恶水:洗碗洗锅后的脏水。

2.二杆子:爱打架闹事的家伙。

3.二球:差劲的莽汉。

4.佴:扔。

5.俄(ngè):我。

F 1.发(fà)麻达:出问题。

2.防顾:防范。

G 1.嘎(gá阳平声)、票子:钱。

2.嘎(gà)达马西、嘎西马达:乱七八糟的东西。

3.赶早:清晨。

4.圪蹴:蹲。

5.圪圪拧拧:犹豫矛盾。

6.瓜:蠢,傻。

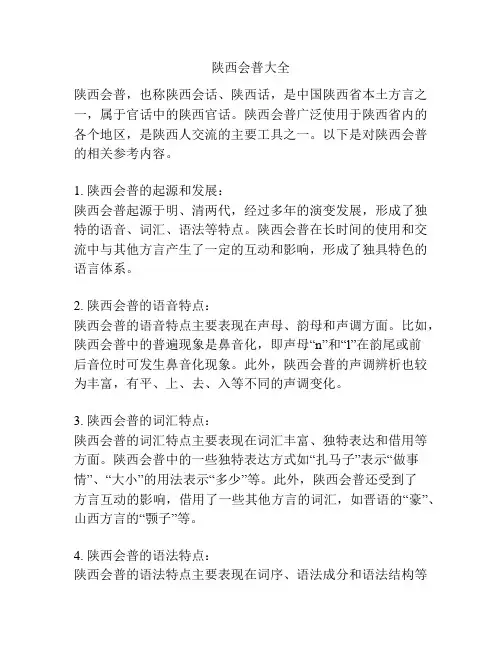

陕西会普大全陕西会普,也称陕西会话、陕西话,是中国陕西省本土方言之一,属于官话中的陕西官话。

陕西会普广泛使用于陕西省内的各个地区,是陕西人交流的主要工具之一。

以下是对陕西会普的相关参考内容。

1. 陕西会普的起源和发展:陕西会普起源于明、清两代,经过多年的演变发展,形成了独特的语音、词汇、语法等特点。

陕西会普在长时间的使用和交流中与其他方言产生了一定的互动和影响,形成了独具特色的语言体系。

2. 陕西会普的语音特点:陕西会普的语音特点主要表现在声母、韵母和声调方面。

比如,陕西会普中的普遍现象是鼻音化,即声母“n”和“l”在韵尾或前后音位时可发生鼻音化现象。

此外,陕西会普的声调辨析也较为丰富,有平、上、去、入等不同的声调变化。

3. 陕西会普的词汇特点:陕西会普的词汇特点主要表现在词汇丰富、独特表达和借用等方面。

陕西会普中的一些独特表达方式如“扎马子”表示“做事情”、“大小”的用法表示“多少”等。

此外,陕西会普还受到了方言互动的影响,借用了一些其他方言的词汇,如晋语的“豪”、山西方言的“颚子”等。

4. 陕西会普的语法特点:陕西会普的语法特点主要表现在词序、语法成分和语法结构等方面。

陕西会普的词序较为灵活,一般为主谓宾的顺序,但在强调句、疑问句等情况下可以改变词序。

此外,陕西会普的语法成分较为简洁,往往省略掉一些冗余的词语,使句子更为简洁明了。

5. 陕西会普的使用范围和影响:陕西会普广泛使用于陕西省内的各个地区,成为陕西人交流的主要工具之一。

同时,陕西会普还受到了电视剧、电影、小说等媒体的影响,使得它的影响力超越了地域的限制,被更多人所了解和使用。

陕西会普作为陕西省的本土方言,具有浓厚的地方特色和独特的语言风格。

通过学习和了解陕西会普,不仅可以更好地了解陕西的历史文化,还能增进交流和理解陕西人民。

希望以上内容能够对陕西会普的相关参考提供帮助。

”亿个”的发音在不同方言中有何差异?

一、北方方言

1. 京片子

- 发音特点:

- 总体口音偏硬,在多数情况下,不爆自:舌尖不接(所以说京片子的人普遍说话带有儿音)。

2. 东北话

- 发音特点:

- 语速快,音调起伏大,声调变化丰富、生动。

3. 陕西话

- 发音特点:

- 语音平直,声调稳定;韵母多有尾音,且具有浊音的特征。

二、南方方言

1. 粤语

- 发音特点:

- 平舌音,辅音清脆,语调普遍较高,有水声感。

2. 湖南话

- 发音特点:

- 特点之一是轻音、细语,常有柔和颤音;特点之二是声音波动,有

很强的语调。

3. 福建话

- 发音特点:

- 普遍带有爆破音和喉塞音的特征,音调变化多样。

以上只是摘取了部分方言中“亿个”的发音特点,每个方言都有自己独特的语音规律,所以即使是同一个词汇,在不同方言中的发音也可能有很大的差异。

这些差异不仅仅是声音的变化,还体现了不同地域和文化的特点。

无论是北方还是南方,方言的流传都承载着地域文化的传承,是人们对于自身所处环境的一种表达。

方言之间的差异也使得人们在交流中能够更加清晰地划分彼此的地域身份,增加了交流的趣味和多样性。

注:本文所陈述的方言发音特点为概括性描述,具体情况可能因地域差异和个人语音习惯而有所不同。

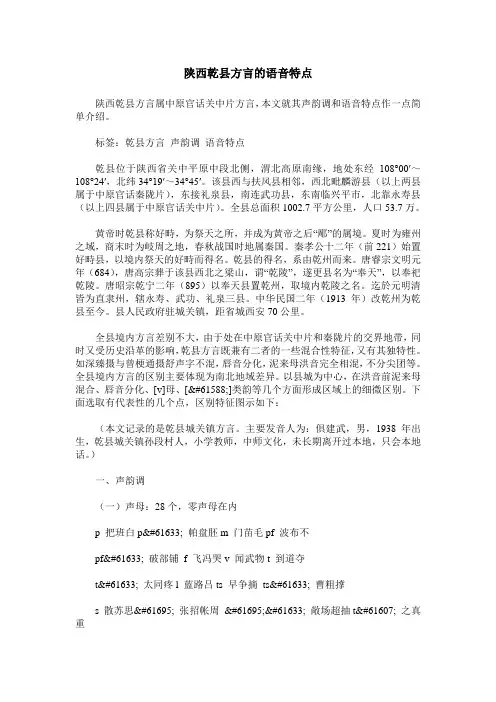

陕西乾县方言的语音特点陕西乾县方言属中原官话关中片方言,本文就其声韵调和语音特点作一点简单介绍。

标签:乾县方言声韵调语音特点乾县位于陕西省关中平原中段北侧,渭北高原南缘,地处东经108°00′~108°24′,北纬34°19′~34°45′。

该县西与扶风县相邻,西北毗麟游县(以上两县属于中原官话秦陇片),东接礼泉县,南连武功县,东南临兴平市,北靠永寿县(以上四县属于中原官话关中片)。

全县总面积1002.7平方公里,人口53.7万。

黄帝时乾县称好畤,为祭天之所,并成为黄帝之后“郮”的属境。

夏时为雍州之域,商末时为岐周之地,春秋战国时地属秦国。

秦孝公十二年(前221)始置好畤县,以境内祭天的好畤而得名。

乾县的得名,系由乾州而来。

唐睿宗文明元年(684),唐高宗葬于该县西北之梁山,谓“乾陵”,遂更县名为“奉天”,以奉祀乾陵。

唐昭宗乾宁二年(895)以奉天县置乾州,取境内乾陵之名。

迄於元明清皆为直隶州,辖永寿、武功、礼泉三县。

中华民国二年(1913年)改乾州为乾县至今。

县人民政府驻城关镇,距省城西安70公里。

全县境内方言差别不大,由于处在中原官话关中片和秦陇片的交界地带,同时又受历史沿革的影响,乾县方言既兼有二者的一些混合性特征,又有其独特性。

如深臻摄与曾梗通摄舒声字不混,唇音分化,泥来母洪音完全相混,不分尖团等。

全县境内方言的区别主要体现为南北地域差异。

以县城为中心,在洪音前泥来母混合、唇音分化、[v]母、[]类韵等几个方面形成区域上的细微区别。

下面选取有代表性的几个点,区别特征图示如下:(本文记录的是乾县城关镇方言。

主要发音人为:俱建武,男,1938年出生,乾县城关镇孙段村人,小学教师,中师文化,未长期离开过本地,只会本地话。

)一、声韵调(一)声母:28个,零声母在内p 把班白p 帕盘胚m 门苗毛pf 波布不pf 破部铺f 飞冯哭v 闻武物t 到道夺t 太同疼l 蓝路吕ts 早争摘ts 曹粗撑s 散苏思 张招帐周 敞场超抽t 之真重t 吃缠晨 书顺船 热让然t 精经焦t 恰丘轿 你硬娘 线笑心k 贵柜干k 开快肯 袄爱岸x 灰红化 言羊音1.[m]与[u]相拼收音时带有唇齿音色彩。

第四节声调一、调值和调类声调指整个音节的高低升降的变化。

汉语的声调可以区分意义。

普通话里“山西”(shānxī)和“陕西”(shǎnxī)的不同,“主人”(zhǔrén)和“主任”(zhǔrèn)的不同,就是由于声调的不同。

声调包括调值和调类两个方面。

调值指声调的实际读法,也就是高低升降变化的具体形式。

调值是由音高决定的,音乐的音阶也是由音高决定的,但是调值和音阶不同。

音阶的高低是绝对的,调值的高低是相对的。

在音乐里,如C调的1,不管谁来唱,也不管用什么乐器来演奏,音高都是一样的;调值则不同,用普通话读“天”字,成年男人的调值比女人和小孩儿的低,同一个人情绪平静时的调值比情绪激动时低。

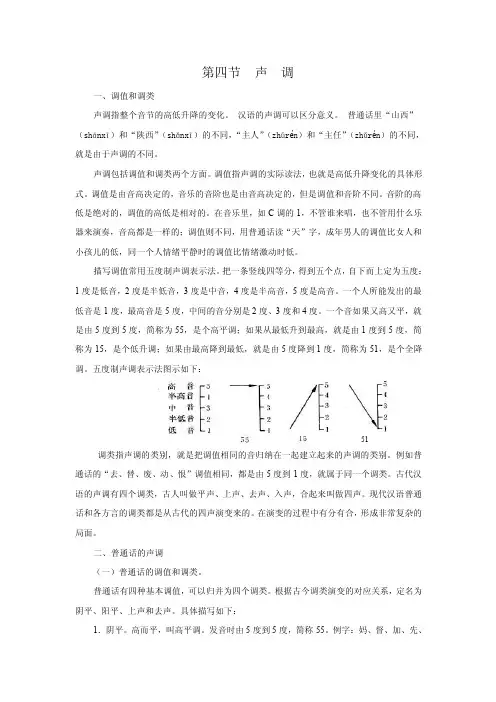

描写调值常用五度制声调表示法。

把一条竖线四等分,得到五个点,自下而上定为五度:1度是低音,2度是半低音,3度是中音,4度是半高音,5度是高音。

一个人所能发出的最低音是1度,最高音是5度,中间的音分别是2度、3度和4度。

一个音如果又高又平,就是由5度到5度,简称为55,是个高平调;如果从最低升到最高,就是由1度到5度,简称为15,是个低升调;如果由最高降到最低,就是由5度降到1度,简称为51,是个全降调。

五度制声调表示法图示如下:51调类指声调的类别,就是把调值相同的音归纳在一起建立起来的声调的类别。

例如普通话的“去、替、废、动、恨”调值相同,都是由5度到1度,就属于同一个调类。

古代汉语的声调有四个调类,古人叫做平声、上声、去声、入声,合起来叫做四声。

现代汉语普通话和各方言的调类都是从古代的四声演变来的。

在演变的过程中有分有合,形成非常复杂的局面。

二、普通话的声调(一)普通话的调值和调类。

普通话有四种基本调值,可以归并为四个调类。

根据古今调类演变的对应关系,定名为阴平、阳平、上声和去声。

具体描写如下:1.阴平。

高而平,叫高平调。

发音时由5度到5度,简称55。

例字:妈、督、加、先、通。

2.阳平。

由中音升到高音,叫中升调。

陕西话发音公式

1、声调陕西话中只有四个声调,但与普通话声调有很明显的对应关系。

大部

分字读音符合声调对照表。

以下以西安话例:不符合以上对应关系的主要是清

声母及次浊声母的入声字。

普通话把清入字不规则地归入阴、阳平、上、去四声,把次浊入声字入去声,

而关中话则将清入、次浊入入阴平。

如清入“八、福、笔、各”次浊入“麦、

月”等。

2、发音

普通话发阴平(一声调)的,陕西话都念轻声,普通话发阳平(二声调)的,

陕西话仍读阳平,普通话发上声(三声调)的,陕西话发去声,普通话发去声

(四声调)的,陕西话发阴平

3、读音

在读以元音或半元音为开头的字时,有“η”(ng)做为声母。

如:爱,读

作“ηāi”安,读作“ηan”- t和q、j和z、d和j、y和n有部分混淆或倒。

(陕西话使用区各地不尽一致)如:就,读作“zōu”而就本来的发音jiu"则

用来表示蹲下的意思。

简单起见,我们与普通话的拼音作对比,方言与普通话拼音都分为五个声调: 轻声,一声,二声,三声,四声。

经过一个简单公式变换我们就可以将普通话轻松转化为西安方言,例如: 轻声与二声不变

(例如轻声”的”,”啊”,”了”,二声的”门”,”墙”,”房”)

一声转轻声

(例如“西安”,”中”,”之”)

三声与四声分别循环向后移位

(即三声变四声,四声变一声。

例如”我是”,”审视”,”午夜”,”简便”,”有用”)。

陕西方言集锦陕西是中华民族古代文化的发祥地之一。

相传汉字为文字初补祖仓颉所创造。

仓颉是陕西宝鸡人,出生于五帝时代,距今已有4000多年历史了。

关中方言东府话包括西安市、铜川市、咸阳市、渭南市、商洛市下属商县-洛南-丹凤-山阳、陕北的宜川-黄龙-洛川-宜君-黄陵-富县、甘肃宁县;关中方言西府话包括宝鸡市。

关中方言区乃炎帝故地,母系为炎帝属的周族语言即是炎帝语言,炎帝语言与炎黄融合的夏语近似,又由于地理相近,沟通频繁,所以关中方言与河南方言同属中原官话。

秦陇方言包括陕北的延安、甘泉、富县、定边,陕南的略阳、勉县、南郑、汉中市、城固、洋县、西乡、汉阴、安康市、平利、旬阳、镇安,陇东的庆阳、合水、正宁、华池、环县、镇原、平凉、泾川、华亭、崇信、灵台,渭河以南的陇西、漳县、武山、甘谷、礼县、西和、岷县、宕昌、舟曲、武都、成县、徽县、康县、两当、文县(除碧口镇)、临潭、卓尼,敦煌、河西走廊东端的景泰,青海省的西宁市、湟中、湟源、门源、互助、贵德、化隆、平安,宁夏省固原市、彭阳、隆德。

陕西方言得天独厚,博大精深,从这些方言中我们既可以窥视到古老的华夏文化的发展轨迹,又可贪略到今天溢于言表的真情实感。

由于陕西地理特点是东西狭、南北长,各地方言土语大不相同,甚至同一句话,因咬音轻重语速缓急不同而内容涵义不同。

下面介绍的主要是关中、陕南一带方言的用法。

形容类:用人的某一器官形容:眼:好看叫顺眼,讨厌叫训眼,麻烦叫麻眼,难看叫伤眼,不讨人爱叫白眼,勾心斗角叫玩心眼,脾气暴躁叫毛眼,死不认帐叫瞪白眼,束手无策叫干瞪眼,事情乱叫没眉眼,另眼看叫翻白眼,盼人究叫害红眼,向上看叫势利眼,有点子有办法叫有板眼,心胸窄气量小叫小心眼。

手:系陕南一带多用,熟练叫老手,帮忙叫搭手,紧俏叫抢手,出售叫脱手,小偷小摸叫三只手,谨慎肯干叫挖抓手。

脚:上坡叫爬脚,下坡叫力脚。

走路叫拐脚,岔路叫撇脚,不穿鞋袜叫精脚,能干重活叫力脚。

气:关中一带常把发怒叫着气,遇到坏事叫晦气,自大叫傲气,痴呆叫二气,排场叫阔气,刻薄叫贪气,挨整叫受气,胡搅叫邪气,扭捏叫妖气,努力向上叫争气,老人康健叫福气,小孩聪明叫志气,心灵手巧叫灵气,痴头笨脑叫木气,办事漂亮叫美气,遇到好事叫运气,死人叫断气,慷慨大方叫爽气,穿戴时髦叫洋气,正直无私叫硬气。

普通话水平测试中陕西方言音的声调问题辨析,就是当双音节词语的第二个音节为上声214时,本应读原调而误变调为低降调21或中升调35。

如“永远”、“掌管”、“偶尔”、“美好”、“墨水儿”等词语的第二个音节调值214就常被误读为21或35,有的人甚至将此类词语无一例外全部读错,失分较多。

二、方言和普通话调类类推错误陕西方言和普通话声调有同有异,在方言研究中,人们已经总结了其中的对应规律,但以往的研究更多的是着眼于方言理论体系的建立,不能完全适应新时期受测对象要求进一步提高普通话水平的需要。

据了解,在现代汉语3500个常用字中,陕西方言和普通话调类调值完全相同的阳平字有761个,占21.7%,调类相同调值不同的阴平、阳平、上声字共2405个,占68.7%,两项总计3166字,占90.4%,所占比例相当之大。

虽然这些字数量很多,但我们发现由于陕西方言与普通话四声的调类对应,且每类所属字大部分相同,只是调值不同,因此,受测人员基本都能凭着长期形成的语感去自动类推调类,一般不会造成错误。

如:“开放”陕西话声调为“21-55”,即“阴平-去声”,类推为普通话仍为“阴平-去声”,只不过调值变成了“55-51”。

此类例子还如:本身:方言声调为上声(42)–阴平(21),普通话声调为上声(214)-阴平(55);文化:方言声调为阳平(24)–去声(55),普通话声调为阳平(35)–去声(51);在3500个常用字中,陕西方言和普通话调类不同的字仅有334个,占9.5%,但是这些字又因为人们的声调自动类推习惯,特别容易造成声调类推错误。

可以说,陕西人说普通话时声调出现大多数问题都在于此。

所以此类字虽然数量不大,却是陕西方言区人学习普通话的顽症,是陕西特色“过渡语”的重要特征之一。

下列词语中加波浪线的字,就是由于此类原因而常常误读:翻译:普通话应读去声,陕西方言为阳平24,误推为普通话阳平35;学术:普通话应读去声,陕西方言为阳平24,误推为普通话阳平35;毕业:普通话应读去声,陕西方言为阳平21(在此处由于两个阴平相连,第一个变调为阳平),误推为普通话阴平55,或由陕西方言变调为阳平误推为阳平35;把伞(撑开):普通话应读上声,陕西方言为阴平21,误推为普通话阴平55;要有效地解决此类问题,必须从理论上首先明确,到底哪些字是方言和普通话调类相同的,学习中可以自动类推,不必多花工夫;哪些字是调类不同的,需要找出规律,列出字表,重点掌握,以达到事半功倍的学习效果。

西安的注音规则西安是中国历史悠久的城市之一,拥有丰富的文化遗产和独特的方言。

在西安,人们使用的注音规则也有其独特之处。

本文将介绍西安的注音规则,帮助读者更好地了解和学习西安方言。

一、声母在西安方言中,声母的发音与普通话有所不同。

以下是一些常见的声母及其发音规则:1. b、p、m:与普通话相同,分别为鼻音b、p、m。

2. d、t、n:与普通话相同,分别为齿音d、t、n。

3. g、k、h:与普通话相同,分别为喉音g、k、h。

4. j、q、x:与普通话相同,分别为舌尖音j、q、x。

5. zh、ch、sh:与普通话相同,分别为舌面音zh、ch、sh。

6. z、c、s:与普通话相同,分别为舌尖音z、c、s。

7. f、l、r:与普通话相同,分别为唇齿音f、l、r。

8. w、y:与普通话相同,分别为唇音w和舌面音y。

二、韵母西安方言的韵母发音也有一些特点。

以下是一些常见的韵母及其发音规则:1. a:与普通话相同,为开口音a。

2. o:与普通话相同,为闭口音o。

3. e:与普通话相同,为中口音e。

4. i:与普通话相同,为前鼻音i。

5. u:与普通话相同,为后鼻音u。

6. ü:与普通话相同,为前鼻音ü。

7. ai:与普通话相同,为开合音ai。

8. ei:与普通话相同,为开合音ei。

9. ao:与普通话相同,为开合音ao。

10. ou:与普通话相同,为开合音ou。

11. an:与普通话相同,为开合音an。

12. en:与普通话相同,为开合音en。

13. ang:与普通话相同,为开合音ang。

14. eng:与普通话相同,为开合音eng。

三、声调西安方言的声调与普通话有所不同。

以下是西安方言的声调规则:1. 一声:高平调,声调平稳。

2. 二声:高升调,声调由低到高。

3. 三声:低平调,声调平稳。

4. 四声:高降调,声调由高到低。

四、语调除了声调外,西安方言还有独特的语调特点。

在西安方言中,语调起伏较大,语速较快,给人一种热情奔放的感觉。

陕北方言陕北方言,也称为陕北话,是中国陕西省北部地区的一种方言。

陕北方言是汉语的一种变体,与官话存在一定的差异。

在陕北地区的农村和偏远地区,陕北方言仍然是人们日常交流的主要语言之一。

本文将介绍陕北方言的特点、历史和发展,以及对当地文化和社会的影响。

陕北方言的特点主要体现在音、词和语法上。

首先是音的特点。

陕北方言发音比较浑厚,声调较为平缓。

与官话相比,陕北方言的声调变化较小,往往体现为单调的语调。

其次是词汇的特点。

陕北方言中有很多古汉语的词汇和独特的地方词汇,这些词汇在现代汉语中很少被使用。

最后是语法的特点。

陕北方言的语法结构与官话有一些差异,例如动宾结构的排列顺序和助词的使用方式。

陕北方言的发展历史可以追溯到战国时期。

由于地理位置和历史背景的原因,陕北地区的语言受到了各个时期不同方言的影响,形成了独特的方言体系。

尤其是在汉朝和唐朝时期,陕北地区成为了政治、文化和商业交流的中心,各地方言在这里汇聚并交流,进一步丰富了陕北方言的特点。

陕北方言在当地的文化和社会中起到了重要的作用。

首先,陕北方言是当地人民的日常交流工具,是他们表达情感、交流思想的重要手段。

其次,陕北方言被用于传承和弘扬传统文化。

在民间艺术、曲艺、戏剧等领域,陕北方言是表演和表达的主要语言。

此外,陕北方言也反映了当地的历史和文化传统,成为陕北地区独特的文化符号之一。

然而,随着城市化和现代化的进程,陕北方言正面临着一些挑战。

一方面,年轻一代对陕北方言的使用逐渐减少,更多地使用官话进行交流。

另一方面,媒体和教育系统的官话普及政策,也对陕北方言的传承和使用造成了一定的压力。

因此,保护和传承陕北方言成为当地语言学家和文化研究者的重要任务。

为了保护和传承陕北方言,采取了一系列措施。

政府加大对方言教育和研究的支持,推动陕北方言在学校和社区的传承和使用。

同时,一些志愿者组织和非政府组织也积极参与到方言保护工作中,通过举办方言文化节、方言讲座和方言比赛等形式,提高社会对方言保护的关注度。

普通话声调发音分析声调的定义声调就是声音的高低升降的变化,声调又叫字调。

在汉语里,音高的升降能够区别意义,这种能区别意义的音高升降叫做声调,又叫做字调。

声调具有区别意义的作用。

例如“马”(mǎ)和“骂”(mà)就是靠声调区别意义的。

普通话里“山西”(shānxī)和“陕西”(shǎnxī)的不同声调和音长、音强都有关系,但是,它的性质主要决定于音高。

音乐中的音阶也是由音高决定的,音高则决定于发音体在一定时间内颤动次数的多少,次数越多声音越高,反之声音越低。

发音时,声带越紧,在一定时间内振动的次数越多,声音越高,声带越松,在一定时间内振动的次数越少,声音就越低。

在发音过程中,声带是可以随时调整的,这样就造成种种不同的音高变化,形成了不同的声调。

声调可以用音阶来模拟,学习声调也可以借助于自己的音乐感。

但值得注意的是,声调的音高和音乐中的音高是有区别的。

音高有两种,即绝对音高和相对音高,音乐中的音高属于绝对音高,在音乐里,如C调的1,不管谁来唱,也不管用什么乐器来演奏,音高都是一样的,绝对音高在语言里没有区分意义的作用,例如“天”,用低音5度读它和用高音5度读它意义都不会发生变化,还是“天”的意思。

声调的音高则是相对的,不要求音高频率的绝对值。

由于人的嗓音高低各不相同,声调高低并不是要求人人都发得同样高。

女人和小孩儿由于声带比成年男子短一些、窄一些、薄一些,所以他们的声调音高要比成年男子高一些;同一个人情绪紧张激动时,声带会控制得紧一些,所以这时他的声调音高要比平时情绪平静时高一些。

此外,声调的高低升降变化是滑动的,不象从一个音阶到另一个音阶那样跳跃式地移动。

声调是的高低升降形式,它主要是由决定的。

音乐中的也是由决定的,可以用音阶来模拟,学习声调也可以借助于自己的音乐感。

但要注意声调的是相对的,不是绝对;声调的升降变化是滑动的,不像从一个到另一个音阶那样跳跃式地移动。

声调的高低通常用五度标记法:立一竖标,5度,最低为1,最高为5。

第二节陕西方言与普通话、追溯秦语、宏扬地方文化游刃有余普通话是以北方方言为基础发展起来的,陕西方言与普通话之间转换是有规律的。

其一是音调转换。

一般认为陕西话有把普通话其他声调变为四声的,但也有把普通话四声调变为其他声调的。

关中话与普通话声调之间变换规律大致如下:普通话变关中话:一声换成三,二声不用变,三声转为四,四声往一返。

关中话变普通话:一声四上换,二声都不变,三声转一声,四声换成三。

其二是语音的变换。

如在关中东部一些县和西安东郊、南郊及长安区的大部地方,与d相拼的韵母不管长短,第一个字母为i时,di读音就变为j。

关中西部,zh、ch、sh、r做声母的字,后面韵母的韵不论长短,第一个字母是u时,u不发音,或变成i。

如”出”发”吃”音,”事”发”死”音。

其三,陕西方言与普通话的词组有许多颠倒使用的现象,有的意思不变,有的产生另外涵义。

如“诚实”,颠倒后的陕西话“实诚”,意思相近,但“传言”变为陕西话“言传”,将流传的话的涵义变成了说话的意思。

趣谈”阿房宫”名称由来秦朝时没有建起过阿房宫。

传说:当年秦始皇因渭河北岸的秦宫太小,要建一个大的新皇宫,宰相李斯问秦始皇建在何处,起什么名。

秦始皇想等宫殿建成后再起名,所以光用手指渭河南岸的上林苑说了建宫的方位:“阿傍个。

”李斯是河南人,没有听清,听成了“阿房宫”。

后来由于宫没有建起来,所以一直延用了“阿房宫”这个名。

果真如此吗?《史记》,《秦始皇本纪》中有“阿房宫未成;成,欲更择令名名之。

作宫阿房,故天下谓之阿房宫”。

“二世还至咸阳,曰:‘先帝为咸阳朝廷小,故营阿房宫。

为室堂未就,会上崩,罢其作者,复土郦山。

郦山事大毕,今释阿房宫弗就,则是章先帝举事过也。

’复作阿房宫。

”这些都是说“阿房宫”是临时取的名字,因没有建好,所以一直没有取正式名。

阿房宫的“阿”读“wō”,全国无论东西南北,“阿弥陀佛”的”阿”都发“wō”音。

”房“应是”傍”的假借字,因为“傍”是偏的意思,给皇宫起名是不妥当的。

陕西话的声调

| 陕西话的声调和普通话的声调有比较规矩的对应关系

普通话是在北方方言的基础上发展出来的,和大多数北方方言的近似度都非常高,会说普通话的人学习陕西话就比较容易,一般而言,普通话的一声在陕西话(本文说的是狭义的陕西话,即西安话)中读轻声,二声不变,三声读四声,四声在陕西话中则变成轻声。

相比普通话,陕西话中的轻声特别多,普通话中一般只有叠字或者口语中一句话的最后一个字是轻声,但是陕西话的轻声无处不在,为什么有这么多的轻声的陕西话听起来还是很生硬?也许是因为陕西话中没有会转弯的三声吧。

比如最常用的一句话——“我爱你”,普通话读起来就委婉一些,读“wǒài nǐ”,陕西话读起来那就是斩钉截铁:读“ngè ngāi nì”。

“我”和“你”都读成四声。

按照平仄来分,陕西话中的轻声、一声、二声为平,四声为仄,用陕西话读古诗一样抑扬顿挫。

为关于声调的讨论其中最难理解的是入声,那是砖家们的事,在没有录音机的情况下去推测古人的发音太耗精力,我们还是讲讲眼前的陕西话和普通话发音吧,实用为主。

| 陕西话和普通话声调变化的实例

1.普通话的一声调(阴平),陕西安话一般念轻声:

2.普通话的二声调(阳平),陕西话一般也念成二声调:

3.普通话的三声调(上声),陕西话一般念四声调(去声):

4.普通话的四声调(去声),陕西话一般念一声调(平声):

备注:如果没有特殊声明,我们说的陕西话是指西安话。

| 不是所有的陕西话都遵循以上规律

以上规律大概可以覆盖70%的字词,剩下的30%中,一部分和普通话一样,一部分不光声调不同,音也完全不同。

关注百度百家号:陕西话速成,可以看到最新学习心得,还有音频和视频,更容易理解。