沙埝油田沙7断块阜三段低渗储层孔隙结构研究

- 格式:pdf

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:6

高邮凹陷沙埝南-花庄地区阜三段低渗储层孔隙结构研究的开题报告一、选题背景及研究意义高邮凹陷沙埝南-花庄地区是渤海湾盆地南部的一个重要油气富集区,已有多个成熟油气田投入生产。

阜三段是该区域主要油层之一,但研究表明,该层储集条件较为复杂,孔、缝结构特殊。

因此,对该区域阜三段低渗储层孔隙结构的研究具有重要的现实意义和深远的科学价值。

通过研究阜三段低渗储层孔隙结构特征,可以更好地了解该区域的油气聚集规律和流体运移规律,为随后的油气勘探开发提供坚实的理论依据和实践指导。

二、研究目的本研究旨在通过野外取样、室内实验及三维数字成像技术等手段,全面系统地了解高邮凹陷沙埝南-花庄地区阜三段低渗储层的孔隙结构特征,包括孔径分布、孔隙度、渗透率、孔隙类型、孔喉分布等方面,为进一步探究该区域阜三段的油气勘探开发提供科学基础。

三、研究内容(1) 野外取样:在高邮凹陷沙埝南-花庄地区选取能够代表阜三段储层特征的几个样点进行野外取样。

样品采用标准圆柱形,采用现场取样切割装置保证取样精度和样品完整性。

(2) 室内实验:采用扫描电镜、氮气吸附、压汞等室内实验手段,全面了解样品的孔隙特征及其分布情况。

具体实验内容包括孔径分布、孔隙度、渗透率等。

(3) 三维数字成像技术:采用微CT技术对样品进行扫描,获取高清晰度三维成像数据,并进行后期处理。

通过数字成像技术可以更直观地呈现样品的孔隙结构特征,为更好地了解孔隙结构提供依据。

四、研究方法(1) 野外取样:在样点选取、取样工具和取样方式等方面严格按照相关规范操作,保证取得的样品能够代表储层的孔隙结构特征。

采用现场取样切割装置,以保证取样精度和样品完整性。

(2) 室内实验:采用多种室内实验手段,如扫描电镜、氮气吸附、压汞等,全面了解样品的孔隙结构特征。

将实验结果进行统计、分析,并进行比较,得出储层的孔隙结构特征。

(3) 三维数字成像技术:采用微CT技术对样品进行高清晰度三维成像扫描,并进行后期处理。

高邮凹陷阜三段沉积微相及砂体展布研究摘要:岩体的形成机制研究及展布规律的研究,可以为油藏的勘探提供依据。

高邮凹陷阜三段为曲流河三角洲前缘亚相沉积,其是构成整个苏北盆地阜三段特大型三角洲的一个部分,区内平面上总体有3-4支北东向的三角洲向湖盆推进,它们在平面上相互拼接、复合连片,使砂体在北部斜坡带广覆分布。

其中东部因吴①断裂的初始活动,可能形成横向上相对受限的富砂带,此带砂体相对较粗,延伸较远,在其前端顺断层方向可能形成类似于有水道供应的浊积扇砂体。

而研究区中西部三角洲砂体因分流河道的多级分叉、分流河道规模逐渐变小加上湖浪的改造,形成朵叶状三角洲。

关键词:高邮凹陷沉积阜三段一、概况高邮凹陷物源主要来自于北~北东方向。

本文认为盆地内的建湖隆起及南部的通扬隆起并非阜三段沉积期的物源区,上述隆起区是后期构造作用的结果。

理由如下:1、从南部断阶带所钻的井阜三段地层岩性看,主要是厚层~块状黑色泥岩夹灰色粉细砂岩(据许庄地区钻井录井剖面)。

2、与高邮凹陷毗邻的海安凹陷沉积体系为细粒三角洲~湖泊体系沉积。

3、在研究区吴①断层和吴②断层之间的断阶带内的陈2井钻遇阜宁组及戴南组地层完整,尽管在吴①断层上升盘阜二段地层因剥蚀保存不全,阜四段和戴南组沉积缺失。

4、研究区北部的盐参1井阜三段则为不等厚互层的细粒~中粒岩屑长石石英砂岩、粉砂岩及灰黑色泥岩,砂岩多具正粒序构造,仍为三角洲前缘亚相沉积。

5、迄今为此,阜三段~阜四段除在苏北盆地西南部找到边缘相外,仍未发现湖岸沉积的依据。

阜宁组具有广覆式沉积、规模大、跨现今构造单元、跨海陆区域的特点。

因此,该沉积期原型盆到底有多大,仍需进一步研究。

二、构造演化认识高邮凹陷在苏北—南海盆地基本构架形成的基础上经历了k2t—ef4的断—坳阶段,e2d—e2s的断陷阶段、晚古近纪以来的挤压、盆地反转阶段(以三垛构造事件为起点)以及新近纪的坳陷阶段,在坳陷阶段使整个盆地整体下降,并完全转化为西高东低的大型坳陷盆地,接受巨厚的河流—冲积相为主的沉积。

WZ油田阜三段油藏油水层识别标准

刘志霞;金宝林

【期刊名称】《小型油气藏》

【年(卷),期】2005(010)004

【摘要】WZ油田是苏北盆地高邮凹陷北斜坡东部2003年发现的新油田,最先发现的W2、W3断块的含油层系主要是下第三系的阜三段。

充分利用取心、试油及测井曲线等资料对WZ油田阜三段砂岩储层“四性”关系及油水层的电性特征进行了研究,确立了本区油层、干层、水层的识别标准,利用该识别标准对本区37口井油层的有效厚度进行了划分,取得了很好的效果。

【总页数】5页(P10-14)

【作者】刘志霞;金宝林

【作者单位】江苏油田分公司地质科学研究院,江苏扬州225009

【正文语种】中文

【中图分类】P618.13

【相关文献】

1.高邮凹陷WZ油田E1f3油藏油水层识别标准 [J], 刘志霞;金宝林

2.张家垛油田阜三段油藏CO2驱油机理分析 [J], 任柏璋

3.岩样分析评价新方法在HZ油田阜三段的应用 [J], 吕金萍;侯慧敏

4.岩样分析评价新方法在HZ油田阜三段的应用 [J], 吕金萍[1];侯慧敏[1]

5.台兴油田阜三段剩余油挖潜研究 [J], 朱宏绶

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

低渗透储层孔隙结构评价方法研究——以南堡油田东营组二段和三段为例的开题报告

一、研究背景

近年来,随着能源需求不断增加,低渗透储层的开发与评价变得越

来越重要。

低渗透储层的孔隙结构是评价其储层质量的重要指标之一,

而孔隙结构评价方法的研究是提高储层开发效率和储量探明率的必要途径。

二、研究目的

本研究以南堡油田东营组二段和三段为例,旨在开发一种有效的低

渗透储层孔隙结构评价方法,实现对该储层的快速、精准评价。

三、研究内容和方法

(1)收集储层岩心薄片、测井数据以及相关地质、地球物理等资料;

(2)采用岩心薄片分析、电子扫描显微镜(SEM)和补偿孔隙度法等方法,对储层孔隙结构进行定量和定性分析;

(3)采用多元线性回归(MLR)及支持向量机(SVM)等机器学习方法,构建低渗透储层孔隙结构评价模型;

(4)对模型进行验证和应用,比较不同方法的评价结果,评估模型效果。

四、预期结果与意义

本研究预计将开发出一种有效的低渗透储层孔隙结构评价方法,以

南堡油田东营组二段和三段为例进行验证和应用。

这将有助于提高储层

开发效率和储量探明率,同时也具有推广到其他区域和储层的潜力。

苏北盆地沙埝油田阜三段储层微观特征及其与驱油效率的关系张创;孙卫;解伟【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2011(025)001【摘要】在对沙埝油田阜三段储层微观特征进行研究的基础上,利用真实砂岩微观模型水驱油实验得到驱油效率,探讨了物性和孔隙结构特征对驱油效率的影响,解释实验中出现渗透率相近的样品驱油效率却相差较大的特殊现象,并对退汞效率作为驱油效率的准确性进行分析.结果表明,储层岩石碎屑颗粒粒度细、分选较差、填隙物含量高,且经历了较强的压实作用,是造成孔隙喉道细小、非均质性较强的主要原因;驱油效率随物性变好、喉道变大而提高,但其与喉道分选性的关系较为复杂,大喉道一方面加剧了喉道间的非均质性,另一方面则提供了孔隙间良好的连通通道,分选较好的小喉道则保证了注入水的均匀推进;驱油效率主要受物性与最大连通喉道控制;真实砂岩微观模型水驱油实验所得的驱油效率与压汞实验所得的退汞效率相关性较好,但在低值区存在一定差异.%On the basis of microscopic characteristics research of E1f3 reservoir in Shanian oilfield, oil displacement efficiency has been measured by the authentic sandstone micro-model experiment.Influences of physical properties and pore structure on oil displacement efficiency have been studied, and the special phenomenon of samples which have similar permeability but great different oil displacement efficiencies has been explained.Furthermore, the accuracy of mercury-withdrawal efficiency which is used as oil displacement efficiency has been analysised.The result shows that the rock of the reservoir is finepore-throat and strong anisotropy, which mainly is due to the fine grain-size, poor sorting, high-content interstitial matter and high compaction.Oil displacement efficiency increases as the physical properties become better and the throats become larger, but it has a complex relationship with throat-sorting: large throat intensifies the heterogeneity between throats while it provides good connective channels among pores, and small throat ensures the uniform propulsion of the injection water.Oil displacement efficiency is mainly controlled by physical properties and the max connective throat, and it has a good correlation with mercury-withdrawal efficiency while they are different in the low-value zone.【总页数】8页(P70-77)【作者】张创;孙卫;解伟【作者单位】西北大学地质学系,大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710069;西北大学地质学系,大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710069【正文语种】中文【中图分类】TE135【相关文献】1.沙埝油田阜三段测井储层评价研究 [J], 张凡磊;张曙振2.粘土矿物转化与储层孔隙演化的规律性研究--以苏北盆地台兴油田阜三段储层为例 [J], 程晓玲3.高邮凹陷沙埝南油田阜三段储层沉积微相研究 [J], 郭喜国;林承焰;于翠玲4.粘土矿物在储层定量评价及预测中的应用--以苏北盆地台兴油田阜三段储层为例[J], 程晓玲;何将启;梁世友5.深部细粒碎屑岩储层成岩作用研究--以苏北盆地张家垛油田阜三段为例 [J], 韩玫梅;丁晓琪;张哨楠;陈倩倩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第17卷第4期2011年12月地质力学学报JOURNAL OF GEOMECHANICS Vol.17No.4Dec.2011 文章编号:1006⁃6616(2011)04⁃0303⁃09低渗透砂岩裂缝孔隙度、渗透率与应力场理论模型研究冯建伟1,戴俊生1,刘美利2(1.中国石油大学(华东)地球资源与信息学院,山东青岛 266555;2.长城钻探工程有限公司测井公司,北京 124010)收稿日期:2011⁃06⁃16基金项目:国家重大科技专项“渤海湾盆地东营凹陷勘探成熟区精细评价示范工程”(编号:2008ZX05051)作者简介:冯建伟(1979⁃),男,汉族,山东临朐人,副教授,主要从事构造地质学研究。

E⁃mail:UPC_fengjw@,dafengjianwei@摘 要:低渗透砂岩储集层普遍发育裂缝,裂缝不仅是重要的流体渗流通道,而且在油井周围的发育程度直接影响着油井的生产能力。

目前裂缝定量化预测方面存在的焦点问题是:缺乏一个有效而合理的力学模型,裂缝渗透性的求取方法仍处于半定量化,不具通用性。

以史深100块沙三中储集层为目标,从应力场和裂缝主要参数的关系入手,以裂缝开度为桥梁,通过实验和理论推导的方法,建立了构造应力场和裂缝孔隙度、渗透率之间的定量关系模型。

在岩石力学参数测试结果和地质模型建立的基础上,对目的层裂缝发育时期的古构造应力和现今地应力进行数值模拟,将结果代入关系模型,计算研究区裂缝孔隙度和渗透率的空间分布,进而指导低渗透砂岩油藏的裂缝参数定量预测、产能规划及井网部署。

关键词:低渗透砂岩;裂缝孔隙度;裂缝渗透率;构造应力场;定量关系模型中图分类号:TE122.2+3文献标识码:A0 引言一般将空气渗透率在0.1×10-3~50.0×10-3μm 2的砂岩储集层称为低渗透砂岩储集层,这类储集层的典型特征是:成熟度低、成岩作用强烈;储集层物性差、非均质性强烈;裂缝发育、低孔隙度、低渗透率。

张家垛油田阜三段湖相滩坝砂储层特征杨鹏;丁晓琪;张哨楠;韩玫梅;刘曦翔;湛小红;张咏梅【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2015(000)003【摘要】湖相滩坝砂往往毗邻烃源岩,在高源-储压差条件下易聚集成藏。

近年来在我国东部新生代地层中发现了大量的此类油气藏,成为勘探的热点。

以张家垛油田阜三段为例,通过岩心观察、研究滩坝砂的分布规律;利用压汞资料、铸体薄片及扫描电镜,分析不同成因储层的孔喉分布和孔隙类型组合。

研究结果表明:①滩坝砂中发育3种岩相,4种岩相组合类型,对应于4种测井相;②滩坝砂具有粒度细、单层厚度小、滩坝间互、叠合连片的特征,坝砂呈土豆状平行于湖岸线展布;③坝砂以细砂岩为主,杂基含量低;原生孔隙和次生孔隙发育,粘土中富高岭石而贫绿泥石和混层粘土;滩砂以粉砂-极细砂为主,杂基含量高,孔隙结构差,次生孔隙欠发育,粘土中富混层粘土而贫高岭石和绿泥石。

【总页数】7页(P456-462)【作者】杨鹏;丁晓琪;张哨楠;韩玫梅;刘曦翔;湛小红;张咏梅【作者单位】西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500; 西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500; 成都理工大学能源学院,四川成都610059;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500; 西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500; 西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500【正文语种】中文【中图分类】TE122.2【相关文献】1.张家垛油田阜三段Ⅲ砂组沉积微相特征与沉积模式 [J], 陈倩倩;丁晓琪;万友利;张哨楠2.苏北盆地张家垛油田阜三段储层特征及主控因素 [J], 乐锦鹏;张哨楠;丁晓琪;乐锦波;熊迪;朱志良3.苏北盆地张家垛油田阜三段储层特征及主控因素 [J], 乐锦鹏;张哨楠;丁晓琪;乐锦波;熊迪;朱志良;4.深部细粒碎屑岩储层成岩作用研究--以苏北盆地张家垛油田阜三段为例 [J], 韩玫梅;丁晓琪;张哨楠;陈倩倩5.张家垛油田阜三段油藏CO2驱油机理分析 [J], 任柏璋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

报告0510 02(打印版)江苏油田分公司地质科学研究院密级:商密▲ 科研项目成果报告合同编号:G071610ZS0074沙7断块低渗透油藏孔隙结构特征及化学驱先导实验研究江苏油田分公司地质科学研究院西北大学地质学系 2021年5月项目名称:沙7断块低渗透油藏孔隙结构特征及化学驱先导实验研究委托单位:江苏油田分公司地质科学研究院承担单位:西北大学地质学系单位行政负责人:单位技术负责人:项目负责人:孙卫报告编写人:孙卫、张奉、王越主要研究人员:孙卫、张奉、王越、魏虎、吴彦君、琚惠姣、高洁、周丹、康力伟、师调调、任大中、石鲁豫、马永平、马二平、尹红佳、研究起止时间:2021年4月-2021年5月江苏油田分公司地质科学研究院西北大学地质学系 2021年5月摘要本课题通过多种实验方法和技术沙7断块E1f31储层的孔隙结构和渗流特征进行了研究,并结合储层的沉积、成岩作用等对孔隙结构和渗流特征的影响因素进行了综合分析,同时利用真实砂岩微观模型水驱油实验对微球+表活剂驱的驱替特征进行了现象观察和定量分析,为油田下一步开发方案的制定提供了理论依据。

通过研究,取得以下4项研究成果:1. 通过铸体薄片及扫描电镜观察研究发现,沙7断块E1f31储层主要孔隙类型是粒间孔(包括原生粒间孔和溶蚀粒间孔)及骨架颗粒溶孔,有少量晶间孔,偶见颗粒裂隙;喉道类型以点状喉道(可变断面收缩部分)为主,次为片状或弯片状喉道;孔隙组合类型主要为溶孔-粒间孔型。

2. 根据常规压汞和恒速压汞实验结果得出,E1f31储层4号小层孔喉组合为中孔-中细喉型,孔喉分选相对较好,岩心样品的主流喉道半径为1.83μm;6号小层孔喉组合为大孔-粗喉型,孔喉分选相对较差,两块岩心样品的主流喉道半径分别为7.27μm和6.78μm。

3. 根据核磁共振可动流体饱和度分析,4号小层岩心样品的可动流体饱和度为30.95%,6号小层两块岩心样品的可动流体饱和度分别为53.03%和61.85%;若单以可动流体饱和度高低为标准,4号小层属于Ⅳ类(较差)储层,6号小层属于Ⅱ类(较好)储层。

石油地质与工程2011年3月PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING第25卷第2期文章编号:1673-8217(2011)02-0019-04沙埝油田沙7断块阜三段低渗储层孔隙结构研究张奉1,孙卫1,韩宗元2(1.大陆动力学国家重点实验室/地质学系西北大学,陕西西安710069;2.中国石化胜利油田分公司石油开发中心)摘要:在铸体薄片、扫描电镜研究的基础上,采用高压压汞和恒速压汞方法对沙7断块E1f3储层的孔隙结构进行了研究。

研究区储层的孔隙类型主要为粒间孔、长石溶孔和岩屑溶孔,喉道类型以点状喉道为主,次为片状、弯片状喉道。

高压压汞研究发现,研究区储层的孔隙结构非均质性较强,不同部位岩心的孔隙结构特征差异较大:由于胶结作用而使孔隙连通性变差的岩心其储集和渗流性能较差,而溶蚀作用较为发育的岩心,其孔隙极为发育且连通性好,因此其储集和渗流性能较好。

恒速压汞实验表明,研究区储层岩石孔隙半径分布范围为100~200m;不同孔渗的样品之间孔隙分布特征相差不大,但其喉道分布特征却迥然不同。

喉道对渗透率起主要控制作用,砂岩储层的微观非均质性主要由喉道的非均质性引起。

关键词:孔隙结构;低渗储层;阜三段;沙7断块中图分类号:TE112.23文献标识码:A储集层岩石的孔隙结构特征是影响储层流体(油、气、水)的储集能力和开采油、气资源的主要因素,尤其对于低渗透储层而言,明确岩石的孔隙结构特征是发挥油气层的产能和提高油气采收率的关键[1-3]。

沙埝油田位于江苏省高邮市境内,区域构造位置处于高邮凹陷北斜坡带中部宽缓的破碎断鼻构造带上,是由多个分散的含油断块组成的复杂断块群油藏,具有含油断块多,含油层系多,各含油断块面积小且破碎,储层非均质性严重等诸多的复杂地质情况[4-6]。

沙7断块位于沙埝油田中部,是江苏油田典型的低渗透窄条状油藏,其含油层系为古近系阜宁组阜三段。

近年来随着中低渗透储量投入的逐年增加,低渗透窄条状油藏的开发现状成为影响江苏油田标定采收率的关键,因此,沙7断块提高采收率的研究具有重要的战略意义。

在储层孔隙结构镜下分析研究的基础上,采用常规高压压汞和恒速压汞实验方法,对沙7断块E1f3储层的孔隙结构进行了研究。

1储层微观孔隙结构镜下特征据岩心分析资料统计显示,沙7断块E1f3储层孔隙度为6%~%,平均%,渗透率为~33,平均63,属中孔、低渗储层[]。

储层主要岩石类型为岩屑长石砂岩及长石砂岩,碎屑颗粒分选程度好,粒级分布为细砂及极细砂,磨圆程度以次棱状为主,胶结类型主要为孔隙式胶结。

通过铸体薄片和扫描电镜分析,沙7断块E1f3储层岩石平均面孔率为15.1%,孔隙类型主要以粒间孔为主,占孔隙总含量的75.8%左右,长石溶孔、岩屑溶孔次之,分别占总孔隙含量的15.5%和6. 7%,此外还可见少量晶间孔和微裂缝。

图象孔隙显示,平均孔隙直径10.04~79.32m,平均46.88 m;均质系数为0.34~0.52,平均0.42。

粒间孔:包括原生粒间孔和粒间溶孔。

原生粒间孔呈边缘较平直的三角形状、多边形状、片状或不规则状;粒间溶孔形态多样,有港湾状溶蚀、长条状溶蚀、特大溶蚀和蜂窝状溶蚀。

长石溶孔:长石颗粒部分或全部受溶形成的溶蚀孔隙,溶孔具长石颗粒的短柱状晶体轮廓,其中既有颗粒内部呈孤立状的粒内溶孔,又有沿颗粒边缘或解理缝溶蚀的溶孔。

岩屑溶孔:由岩屑颗粒部分溶蚀或全部溶蚀而成,当颗粒完全被溶时,多有残余物质显示出颗粒轮廓,与周围粒间孔一起构成明显超过邻近颗粒尺寸的大孔。

收稿日期:2010-10-25;改回日期:2010-11-30作者简介:张奉,1985年生,2008年毕业于西北大学地质学系地质学专业,现为该校矿产普查与勘探专业在读硕士研究生,研究方向为油气储层评价。

基金项目国家科技支撑计划低渗超低渗油田高效增产改造和提高采收率技术与产业化示范(B B B)资助。

.228.220.190.122.010-m242.210-m27:-2007A1700石油地质与工程2011年第2期晶间孔:指孔径细小、存在于杂基和胶结物内的微孔,在铸体薄片中很难分辨,但扫描电镜中可明显看出,本区晶间孔含量较少,仅为1.9%,主要为高岭石晶间孔及绿泥石晶间孔。

研究区E 1f 3储层岩石孔隙组合类型主要为溶孔-粒间孔型,是由溶蚀孔和粒间孔所组成的一类较好的复合储渗空间。

喉道特征表现为可变断面的收缩部分是主要喉道,主要为点状喉道,次为片状、弯片状喉道。

2高压压汞研究孔隙结构特征铸体薄片分析在研究储层孔隙和喉道的几何形状、大小及互相配置关系方面有其重要作用和直观的效果,而毛管压力测定则是定量化研究微观孔隙结构的另一种最为省时省力的好方法,石油储集层研究中应用最广的是压汞法毛细管压力测试[7-8]。

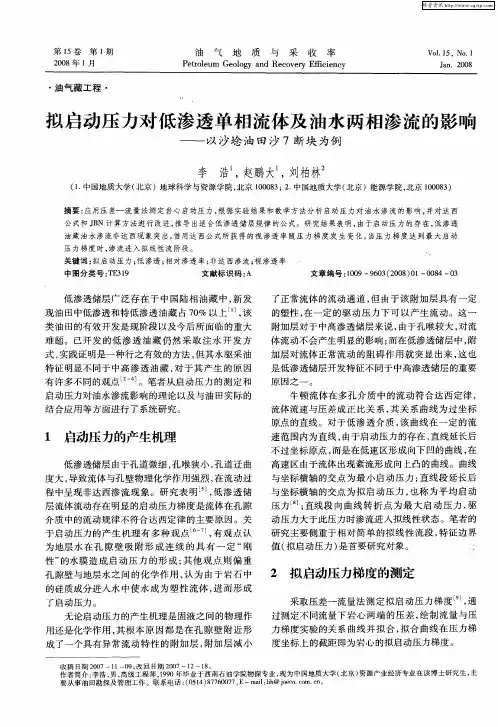

沙7断块由于含油面积不大,取心井也较少,大部分开发井的层位仅为E 1f 13段,故选取不同沉积微相、不同单砂层的四块岩心,进行了高压压汞研究(图1,表1)。

现将四块岩心样品的毛管压力曲线特征及孔隙结构特征分述如下。

图1岩心样品毛管压力曲线(1)样品1:排驱压力高(1.479MPa);孔喉分布为单峰,孔喉分选好(分选系数为0.142),进汞主要集中在0.03~0.5m 喉道所控制的孔隙体积内;渗透率低(0.10910-3m 2)。

铸体薄片镜下观察样品发现铁方解石连晶状充填孔隙,致使孔隙孤立分布,连通性差。

(2)样品2:排驱压力低(0.107MPa);孔喉分布为单峰,孔喉分选中等(分选系数为2.826),进汞主要集中在0.5~3.8m 喉道所控制的孔隙体积内;渗透率为18.99310-3m 2。

铸体薄片观察显示,其硅质加大常见,铁方解石粗晶状充填孔隙,孔隙连通性较差。

表1孔隙结构特征参数统计编号孔隙度,%渗透率/(10-3m 2)排驱压力/MPa 最大连通孔喉半径/m 中值压力/MPa 中值半径/m 最大进汞饱和度,%退汞效率,%111.590.109 1.4790.51 3.490.2280.9222.77214.5018.9930.107 6.990.43 1.7690.9540.94320.5840.140.00983.330.38 1.9792.5441.42422.16348.10.005150.000.0515.0088.9246.89(3)样品3:排驱压力很低(0.009MPa);孔喉分布为双峰,分选性较差(分选系数为3.055),进汞主要集中在3.8~15m 喉道所控制的孔隙体积内;渗透率为40.1410-3m 2。

铸体薄片观察,该样品颗粒呈支架状结构,填隙物少,孔隙极其发育,连通性好。

(4)样品4:排驱压力很低(0.005MPa);孔喉分布为双峰,分选较差(分选系数为4.052),进汞主要集中在1~30m 喉道所控制的孔隙体积内;渗透率为348.110-3m 2。

铸体薄片观察发现该样品层理发育,层面因云母等片状矿物富集以及凝灰岩屑泥铁矿化、泥化而显现,颗粒支架状,填隙物少,孔隙极其发育。

层理的发育增大了该样品的孔隙结构非均质性,是其排驱压力低、但最大进汞饱和度却比样品、3低的原因;而因其孔喉直径最大,其退汞效率最高。

4块样品毛管压力曲线对比发现:样品1孔喉分选性好,但其孔喉细小且连通性差,孔隙度和渗透率值均较低,其最大进汞饱和度与退汞效率均最低;样品2和样品3比较,二者孔喉分选性相差不大,但样品3的孔喉较样品2更为发育,因此其孔隙度和渗透率均较样品2高,最大进汞饱和度和退汞效率也相应较高;样品4是四个样品中物性最好的,但由于层理发育增加了孔喉非均质性,其最大进汞饱和度并不是最高。

由此可见,砂岩储层的储集性和渗流性既与孔喉发育程度密切相关,也受孔隙结构非均质性的影响。

此外,结合铸体薄片观察还可发现,除沉积作用外,成岩作用也是影响储层孔隙结构的重要因素[9],进而影响储层的储集和渗流能力。

胶结作用不仅破坏了部分原生孔隙,而且进一步破坏次生溶孔,粒间的各种自生矿物的充填和胶结作用堵塞了孔喉而使202张奉等.沙埝油田沙7断块阜三段低渗储层孔隙结构研究渗透性变差;溶蚀作用则形成次生溶孔,使砂岩的储集空间有所增加。

3恒速压汞研究孔隙结构特征恒速压汞是分析岩样孔喉配套发育特征的一项新技术,是以极低的恒定速度(通常为0.00005mL/ min)向多孔介质注入水银,假定注入过程中接触角和界面张力保持不变,通过检测汞注入过程中的压力涨落将岩石内部的喉道和孔隙分开,不仅能够分别给出喉道和孔隙各自的发育情况,而且能够给出孔喉比的大小及其分布特征,对于孔、喉性质差别很大的低渗透储层尤其适用。

与常规压汞相比,恒速压汞不仅能够提供更多的岩石物性参数,而且能够提供更详细的信息,能够明显区分不同岩样之间孔隙结构上的差异性,克服了常规压汞对应同一毛管压力曲线会有不同孔隙结构的缺陷[10-17]。

岩石内部的孔喉配套发育特征,对流体(油、气、水等)渗流特征、剩余油气分布特征、油气产能的变化特征以及最终油气采收率的高低等均具有显著影响,因此选取具有代表性的三块岩心样品,进行了恒速压汞实验(图2,表2)。

(1)喉道分布特征(图2中a1、a2、a3,表2):1号图2恒速压汞喉道半径、孔隙半径分布频率表2恒速压汞实验孔喉特征参数统计样品号孔隙度,%渗透率/(10-3m2)排驱压力/MPa最大连通孔喉半径/m主流喉道半径/m喉道半径平均值/m孔隙半径平均值/m最终进汞饱和度,% 118.2 3.030.297 2.475 1.826 1.246153.4257.42226.3132.000.06012.2507.269 5.779161.5570.86327.1165.000.05812.672 6.782 4.715162.1571.28样品喉道分布范围为0.2~2.5m,喉道半径对分布频率的加权平均值为1.246m;2号样品喉道分布范围为1~14m,喉道半径对分布频率的加权平均值为5.779m;3号样品喉道分布范围为1~12m,喉道半径对分布频率的加权平均值为4.715m。

1号岩心喉道半径分布的峰位、平均值均远小于2、3号岩心。

(2)孔隙分布特征(图2中b1、b2、b3,表2):3块样品的孔隙分布特征相近,其孔隙半径分布范围、峰值极为接近,孔隙半径加权平均值分别为53,655,65。

1号样品孔隙度为18.2%,渗透率为3.0310-3m2,2号样品孔隙度为26.3%,渗透率为132.0010-3m2,3号样品孔隙度为27.1%,渗透率为165.0010-3m2,在孔隙分布相近、孔隙度相差并不是很大的情况下,其渗透率相差悬殊,这说明喉道对渗透率起主要控制作用,砂岩储层的微观非均质性主要由喉道的非均质性引起。