超临界流体技术第6章超临界微粒化技术

- 格式:ppt

- 大小:579.50 KB

- 文档页数:20

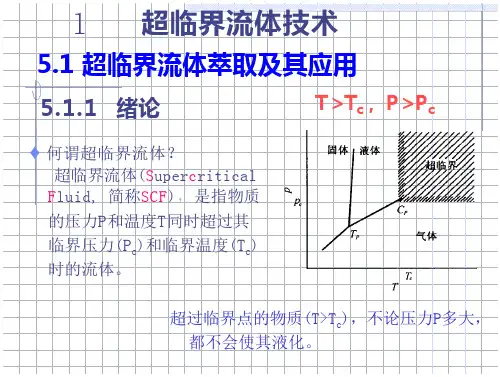

§1 超临界流体简介超临界流体(Supercritical Fluids,SCF)技术是近年来发展迅速之一项新型技术,应用范围广阔,早期主要用于萃取分离1方面,现则已深入到分析化学2-4、生化反应5-6及微粒制备7-11等各领域。

1、超临界流体的发展历程物质的超临界状态最早于1822年被Cagnigard de la Tour所发现并且加以描述。

1861年,Core描述了Naphthalene于二氧化碳中的溶解现象。

1869年, Andrews对二氧化碳和氮气,进行二元化物(binary mixtures)相行为深入研究,测得二氧化碳之临界点。

而有关超临界流体溶液沉淀析出最早的文献,是于1879年,由Hanny 及 Hogarth所提出。

发现在常压下碘化钾不溶于乙醇,但超临界状态下的乙醇则对碘化钾具相当的溶解力。

当压力增加时,碘化钾的溶解度增加;当压力下降时,则有雪花般的晶体析出。

是首先提出压力会影响溶质溶解度之观念者。

1906年,Buchner指出溶质于超临界流体中之溶解度,亦受溶质本身之蒸气压影响。

1939年,Horwarth申请的用超临界二氧化碳流体来浓缩果汁的第一份专利。

1954年,Francis搜集464个物质的相图,并描述261种有机化合物于液态二氧化碳的溶解度。

1955年,Todd及Elgin首先将超临界流体用于分离物质。

一个或一个以上的混合物质,于高压状态下可以溶于超临界流体,当压力降低物质可被回收。

1959年,Elgin及Weinstock 发表了超临界流体用于液体溶液的分离。

1963年,Zosel申请利用超临界二氧化碳萃取68种不同物质的专利。

1963~1972年苏联Krasnodar研究学会利用超临界流体萃取80余种不同植物。

1970年,能源危机与环保政策对传统有机溶剂的管制渐趋严格,使得超临界二氧化碳的研究与利用被大量开发。

1980年后,超临界流体萃取法,开始广泛应用于各种材料制备上。

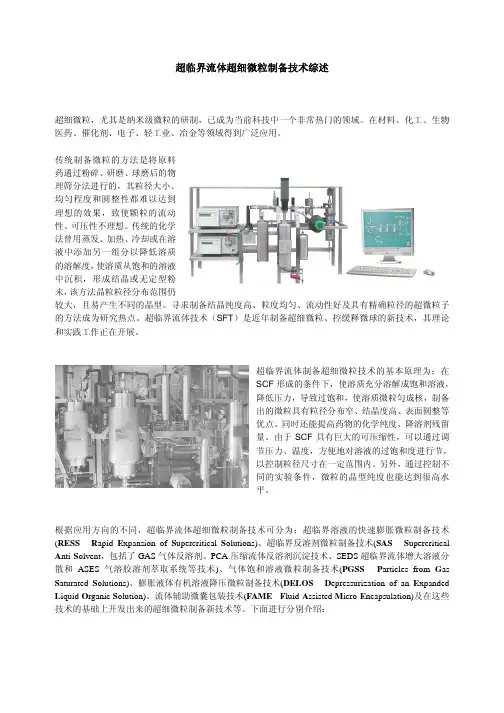

超临界流体超细微粒制备技术综述超细微粒,尤其是纳米级微粒的研制,已成为当前科技中一个非常热门的领域。

在材料、化工、生物医药、催化剂、电子、轻工业、冶金等领域得到广泛应用。

。

。

-A ssisted M icro-E ncapsulation)及在这些传统制备微粒的方法是将原料药通过粉碎、研磨、球磨后的物理筛分法进行的,其粒径大小、均匀程度和圆整性都难以达到理想的效果,致使颗粒的流动性、可压性不理想。

传统的化学法曾用蒸发、加热、冷却或在溶液中添加另一组分以降低溶质的溶解度,使溶质从饱和的溶液中沉积,形成结晶或无定型粉末,该方法晶粒粒径分布范围仍较大,且易产生不同的晶型。

寻求制备结晶纯度高、粒度均匀、流动性好及具有精确粒径的超微粒子的方法成为研究热点。

超临界流体技术(SFT )是近年制备超细微粒、控缓释微球的新技术,其理论和实践工作正在开展超临界流体制备超细微粒技术的基本原理为:在SCF 形成的条件下,使溶质充分溶解成饱和溶液,降低压力,导致过饱和,使溶质微粒匀成核,制备出的微粒具有粒径分布窄、结晶度高、表面圆整等优点。

同时还能提高药物的化学纯度,降溶剂残留量。

由于SCF 具有巨大的可压缩性,可以通过调节压力、温度,方便地对溶液的过饱和度进行节,以控制粒径尺寸在一定范围内。

另外,通过控制不同的实验条件,微粒的晶型纯度也能达到很高水平根据应用方向的不同,超临界流体超细微粒制备技术可分为:超临界溶液的快速膨胀微粒制备技术(RESS - R apid E xpansion of S upercritical S olutions)、超临界反溶剂微粒制备技术(SAS - S upercritical A nti-S olvent ,包括了GAS 气体反溶剂、PCA 压缩流体反溶剂沉淀技术、SEDS 超临界流体增大溶液分散和ASES 气溶胶溶剂萃取系统等技术)、气体饱和溶液微粒制备技术(PGSS - P articles from G as S aturated S olutions)、膨胀液体有机溶液降压微粒制备技术(DELOS - D epressurization of an E xpanded L iquid O rganic S olution)、流体辅助微囊包装技术(FAME - F luid 技术的基础上开发出来的超细微粒制备新技术等。

实验超临界流体技术制备药物纳米颗粒超临界流体(SCF)指温度和压力处在临界点以上的流体,具有与液体相近的密度,与气体相近的黏度。

SCF的温度、压力稍有变化,其密度会有显著变化。

致使溶质在其中的溶解度发生明显变化。

SCF抗溶剂技术应用于药物微粉化,有着独特的优势,它能够克服传统制备方法如研磨、喷雾干燥法等技术缺陷,具有绿色环保、处理过程温和、操作条件易于控制,无有机溶剂残留等优点,有利于药物的稳定,尤其适用于温敏性药物。

制备出的药物粒子粒径小、粒径分布窄、粒子均一及表面圆整,现已越来越多地应用到药物的微细化和药物-聚合物复合载体的制备等领域。

超临界流体强制溶液分散法(olutionenhanceddiperionbyupercriticalfluid,SEDS)原理是:利用同轴通路的特制双层喷嘴,高速流动性的SCF把同时导入的活性物质溶液分散成小液滴并喷入沉淀槽,在减小液滴粒径的同时加快分散和膨胀速度,使雾化液滴和迅速混合同步操作,从而减小成核粒径,加速微粒的形成。

粒子尺寸和形态与Reynold数、溶液和SC-CO2流速、喷嘴结构等参数有关。

经由喷嘴的高速SC-CO2向流出喷嘴的溶液提供动能,以使其散裂成非常细小的雾滴,并加剧雾滴与SC-CO2的混合,同时SC-CO2作为抗溶剂向雾滴内部扩散造成溶液过饱和而沉淀出更为细小的微粒。

在这一过程中,利用SCF的化学性质和机械特性达到“增强喷雾”的效果,最终达到将微粒化的目的。

该方法在药用聚合物微粒、药物缓释微粒的制备方面已有了一定的应用。

一、实验目的1)了解使用超临界流体技术原理。

2)掌握超临界抗溶剂技术在药物微细化领域的应用。

3)熟悉超临界设备的构造。

二、实验内容1)超临界实验装置的安装和拆卸;2)甲氨蝶呤的微细化;3)微细化颗粒的观察。

三、实验时间步骤所需时间/h配制试剂、了解仪器、安装装置2调节系统平衡2药物微细化过程4收集样品、清洗仪器2药物颗粒形貌观察、粒度及其分布测试3四、实验原理超临界抗溶剂技术是以超临界流体作为反萃取剂,溶质与溶剂互溶,溶质在SCF中的溶解度很小;而溶剂在SCF中溶解度很大。

现代化工技术选讲------超临界流体(SC-CO2)在学习了最基础的化工知识后,现代化工技术选讲又为我们带来现代化工中运用的技术。

有着丰富实际经验,从事研究工作的老师们带领我们大致了解了化工技术。

随着化工的发展,化工技术也在与日扩展,应用范围越来越广泛,生活中处处可见,绿色化学,石油化工,可再生植物资源…化学工程技术能创造性的提供解决这些问题的答案。

需要我们在研究中寻找绿色,经济,方便的途径去获得。

在课程学习中,我们初步了解纳米材料,催化剂,超临界流体,能源化工基础,化工物性数据与分子模拟等。

基于对超临界流体的兴趣,我选择超临界物质作为该课程的论文主题,论述超临界流体的特殊性质,着重说明超临界二氧化碳流体(SC-CO2)。

二氧化碳作为一种常见物质,性质较为稳定,是从我们刚开始学习化学起就开始接触的物质,在常人印象里最为普通,却能在特殊状态下发挥它优秀的特质,优点突出,侧面反映化工技术广阔的前景,无法估量的未来。

超临界流体(一)基本概念:(1)流体:气体和液体总称为流体,两者富有流动性,且有相似的运动规律。

(2)临界状态:物质的气液两台能平衡共存的一个边界状态。

在这个状态下,液体和它的饱和蒸汽密度相同,因而它们的分界面消失,这状态只能在一定温度和压强下实现,此时的温度和压强分别称为“临界温度”和“临界压强”(3)超临界流体:指物质处于其临界温度和临界压强以上而形成的一种特殊状态的流体。

常用来制备成的超临界流体有二氧化碳,氨,乙烯,丙烷,丙烯,水等.物体处于超临界状态时,由于气液两相性质非常相近,以致无法清楚分别,所以称之为超临界流体。

本文主要论述超临界二氧化碳的性质及其运用。

(二)特性:超临界流体具有类似气体的扩散性及液体的溶解能力,同时还兼具低黏度,低表面张力的特性,使得超临界流体能够迅速渗透进入微孔隙的物质。

因此用于萃取时萃取速率比液体快速而有效,尤其是溶解能力可随温度,压力和极性而变化。

(三)超临界流体萃取:利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响来进行超临界流体萃取分离.当物质处于超临界状态时,成为性质介于液体和气体之间的单一相态,具有和液体相近的密度,黏度虽高于气体但明显低于液体,扩散系数为液体的10~100倍,因此对物料有较好的渗透性和较强的溶解能力,能够将物料中某些成分提取出来.在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依次把极性大小,沸点高低和分子量大小的成分萃取出来.同时超临界流体的密度,极性和介电常数随着密闭体系压力的增加而增加,利用预定程序的升压可将不同极性的成分进行分步提取.当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以通过控制条件得到最佳比例的混合成分,然后借助减压,升降温的方法使超临界流体变成普通气体或液体,被萃取物质则自动完全析出,从而达到分离提纯的目的,并将萃取与分离两过程合为一体,这就是超临界流体萃取分离的基本原理.(四)优点:(1)萃取时间短:由于超临界流体强穿透力和高溶解度,它能快速地将提取物从载体中萃出,既节省溶剂,又减少了能源和人力的费用。