在事实与规范之间

- 格式:pptx

- 大小:945.09 KB

- 文档页数:20

如何对待刑法学事实概念与规范概念的关系为您整理了如何对待刑法学事实概念与规范概念的关系,希望和您一起探讨!一、事实概念与规范概念事实,与客体的概念相类似,指的是独立于人的意识,不为人的意识左右的客观存在,同时可以被人的意识所感知,所识别。

规范,相对于事实来讲则是来源于事实,从大量的事实中抽象归纳而得到的总结性结论。

而概念,是指反应对象本质属性的思维形式。

事实和规范反映在刑法之中则体现为事实概念与规范概念。

简单来讲,规范概念是一种形式,要求人们将其作为标准对待,建立在规范概念为已被验证正确的假设之上,用其来衡量社会现象从而做出初步判断,是具体事实的格式化、类型化。

而事实概念,相对于规范概念来讲,更注重实质,即在符合规范概念的外表之下,社会现象的本质究竟如何,以及规范概念在实际应用中应做出如何的调整以实现它的初衷。

二、事实概念与规范概念的关系(一)规范概念是事实概念的基础1.规范概念起源于事实概念规范概念作为一种具有社会价值的行为准则,其产生无法离开特定的社会现实。

问题产生动荡,动荡呼唤解决方式,因此人们从现实生活中抽象得到问题的根源并对其加以明确规定,由此产生了规范概念。

作为例证,我国目前刑法理论选择的目的理论是分刑种分阶段以预防为基础的综合理论,其在刑种方面关于死刑体现的正义性报应理论和在刑罚的制度性适用阶段方面司法程序中体现的报应观点即是源于原始社会的报仇。

正是因为报仇是个人针对个人的行为,没有限制的报仇会引发暴力升级,威胁社会。

而同态复仇的交换性严格意义上也不符合正义形式,报应理论就应运而生了。

其所体现的三方关系中国家作为刑罚的适用者,处于高于侵害方和受害方的地位之上,并根据分配性而不是交换性的行使,取得了最古老的正义形式。

报应理论是对侵害方和受害方双方来讲最恰当的解决方式。

2.规范概念是事实概念的最大边界随着规范概念的产生,人们的行为不再是不受任何约束而想当然的存在,而是要与规范概念进行比对其合法性,至少是合理性。

法律编纂的试行——在事实与规范之间的反思机制(一)实践理性的一个被轻视了的装置是把命题付诸时间的检验,如果验证合格就接受它。

尽管时间的检验在审美评价上特别重要,但是在事实命题(包括科学命题)甚至法律命题的评价方面它也会赫然出现。

——理查德·波斯纳作为“后现代”程序的立法竞争在把法律从国家主权这一现代式的正统性基础中解放出来。

法律的约束力越来越不依赖于拥有立法权限的机关的形式性权威,取而代之的则是保障所采用的控制措施合乎目的的复杂的程序。

当然,即使在类似联邦制的法律体制下,对法律的信赖终究取决于服从法律的人们的民主共识。

唯其如此,因缺乏民意代表和民主监督而经常遭到批评的EC那样的政治体制中的立法竞争的程序就变得非常意味深长了。

——弗利德里希·柯普勒当代中国通过立法方式来推动社会变革的实践,主要有两种不同的思路或者说基本类型。

一种是基于计划理性的整体主义社会系统工程论的思路,具体表现为1979年开始提倡的关于法治系统工程的主张,1980年代初期以来实行的立法计划制度,等等 .另一种是根据实践理性从事法律试行的制度性安排,虽然法律试行的出发点与大规模的社会工程实验的设想密切相关,但是,在容许试错过程和证否性议论的意义上,在通过“边干边学”的经验学习来形成和改善规范的日常性活动中,法律试行其实在不断趋近珀普尔(Karl R. Popper)的所谓“渐进式社会技术学(piecemeal social technology)”,其结果势必有别于系统工程论中关于一揽子设计的立法规划的主旨。

在对第一种类型进行评判时,似乎有必要述及德国学者卢曼(Niklas Luhmann)的思想演变。

他曾经这样说过:“回顾现代法制史可以知道,除了像撤除妨碍交流的身份性、地域性的壁垒这样的若干符合社会共识的改革措施以及宪政领域之外,产业化时代的法的基本轨道都不是按照成体系的立法计划来铺设的”。

他认为在复杂的现代社会,法不得不是一种“学习的法”,即“在有意识地设定的暂行的、可变的各种关系中有意识地导入的,一种可以与这类关系同时变化的规范形式”,这种向社会学习的法在概念上“处于极其具体的、与目的相的、并且利害攸关的阶段,此外无法再进一步去计划那些被称为结构性变化的东西”。

收稿日期:2003203205作者简介:刘金国(1940—),男,河北冀县人,中国政法大学教授,博士生导师;周静(1975—),男,山西交口人,中国人民大学法理学专业博士生。

① H obbes 区分了命令(command )和建议(counsel )。

他认为,建议和命令的表达方式都是祈使句,它们之间的区别表现在:第一,命令体现的是本人的意志和利益,建议体现的是他人的意志和利益;因此,第二,有义务执行命令,却没有义务服从建议;第三,可以宣布有权下达命令,但不能声言有权提供建议;第四,对于违反命令的,可以施加制裁,对于提出建议的,不能进行控告或惩罚,等等。

H obbes ,Thomas :《利维坦》,黎思复等译,商务印书馆1985年版,第197-199页。

试论法律领域内规范层面和事实层面的逻辑—句法对应性刘金国1,周 静2(11中国政法大学,北京100088;21中国人民大学,北京100872) 摘 要:从逻辑学和语言学角度分析,法律规范和法律事实、法律关系之间存在着某种对应关系。

法律在规范层面呈现出“前件/后件”结构,在事实层面上呈现出“法律事实/法律关系”结构,在规范前件和法律事实之间,在规范后件和法律关系之间,分别存在着对应性关系;同时,在前件词项和法律事实构成要件之间,在后件词项和法律关系构成要素之间,都分别存在着对应关系;而且,就连前件、后件之间的和法律事实、法律关系之间的横向的逻辑必然联系之间,也存在着对应关系。

这种对应关系,取决于规范本身的设定性或规定性特质,规范具有设定性或规定性,法律才能同其它异质因素区别开来,才能够把现实生活中极可能是毫不相关的两个事实强制性地扭结在一起。

关键词:规范;法律事实;法律关系;对应关系中图分类号:DF0-051 文献标识码:A 文章编号:100020208(2003)022131215本文所要探讨的问题是:法律规范同法律事实、法律关系之间在逻辑和句法方面存在怎样的对应关系? 一说是小问题,其实也是大问题,解决这么一个大问题,实际上关系到对法理学中一些基本概念的理解,尤其是对它们内在逻辑结构的分析。

“事实”与“规范”的关系:一个哲学问题的政治-法律含义1.问题的提出:事实与规范之间关系的重要意义事实与规范之间的关系1是近代西方哲学中极为重要的一个问题。

最早明确提出这个问题的是休谟(David Hume, 1711-1776)。

休谟指出,有两种命题,一种命题以"是"或"不是"作为联系词,一种命题以"应当"或"不应当"作为联系词,从前一种命题是推不出后一种命题的。

2比方说有这样两个命题:人的本性是善的。

人应当行善。

从形式上看,前者是一个事实命题,后者是一个规范命题。

儒家从前一命题引出了后一命题,一般人都觉得这个推理没有什么问题,除非对"人的本性是本善的"这个前提有异议。

但其实,从前一个命题到后一个命题的推论中蕴含着一个小前提:"应当符合人的本性"。

实际上,基督教虽然主张原罪说(即一种性恶说),但这并不妨碍它也主张"人应当行善"。

这从另一个侧面表明,如果把"人的本性是善的"看作是一个单纯的事实命题的话,从中是得不出"人应当行善"的结论的。

在现代社会,事实与规范的关系问题特别重要。

毛泽东说"共产党员凡事都要问一个为什么";3套用这句话,我们可以说:"现代人凡事都要问一个为什么。

"传统社会的人受各种规范的约束,对这些规范他们并不去问一个为什么。

但现代人却要问:为什么我要受这个那个规范的约束呢?假如你回答说:那是因为这些规范是上帝制定的,或者是国王制定的,或者是祖宗制定的,或者说是大自然制定的,现代人很可能对这样的回答表示满。

且不管他信不信上帝,他回答说:即使你说的都对,那也都是些有关事实的问题,而事实命题是无法演绎出规范命题的!现代社会的主要规范是法律规范,因此上面讲的"为什么"问题,主要是针对法律规范提出来的:法律规范与社会事实处于什么样的关系、法律规范的"有效性"与"事实性"处于什么样的关系?从事实与规范的关系入手,德国哲学家尤根·哈贝马斯提出了他所谓的"商谈的民主理论"和"程序主义的法律范式",并设法在这个新的基础上批判资本主义现实、理解社会主义理想。

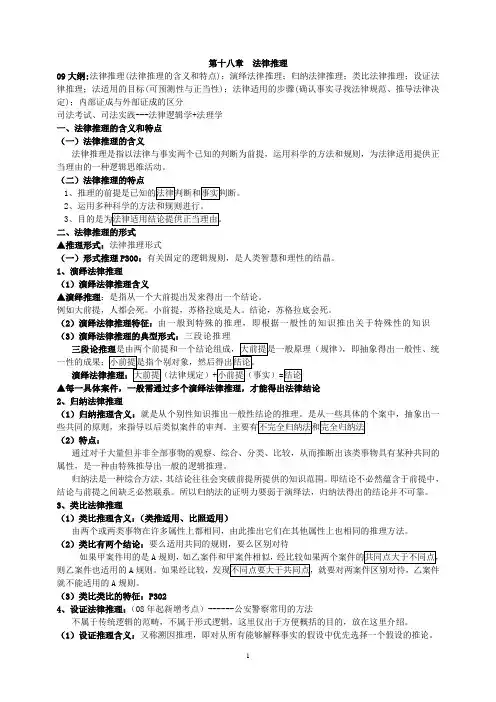

第十八章法律推理09大纲:法律推理(法律推理的含义和特点);演绎法律推理;归纳法律推理;类比法律推理;设证法律推理;法适用的目标(可预测性与正当性);法律适用的步骤(确认事实寻找法律规范、推导法律决定);内部证成与外部证成的区分司法考试、司法实践---法律逻辑学+法理学一、法律推理的含义和特点(一)法律推理的含义法律推理是指以法律与事实两个已知的判断为前提,运用科学的方法和规则,为法律适用提供正当理由的一种逻辑思维活动。

(二)法律推理的特点12、运用多种科学的方法和规则进行。

3二、法律推理的形式▲推理形式:法律推理形式(一)形式推理P300:有关固定的逻辑规则,是人类智慧和理性的结晶。

1、演绎法律推理(1)演绎法律推理含义▲演绎推理:是指从一个大前提出发来得出一个结论。

例如大前提,人都会死。

小前提,苏格拉底是人。

结论,苏格拉底会死。

(2)演绎法律推理特征:由一般到特殊的推理,即根据一般性的知识推出关于特殊性的知识(3)演绎法律推理的典型形式:三段论推理三段论推理,即抽象得出一般性、统▲每一具体案件,一般需通过多个演绎法律推理,才能得出法律结论2、归纳法律推理(1)归纳推理含义:就是从个别性知识推出一般性结论的推理。

是从一些具体的个案中,抽象出一(2)特点:通过对于大量但并非全部事物的观察、综合、分类、比较,从而推断出该类事物具有某种共同的属性,是一种由特殊推导出一般的逻辑推理。

归纳法是一种综合方法,其结论往往会突破前提所提供的知识范围。

即结论不必然蕴含于前提中,结论与前提之间缺乏必然联系。

所以归纳法的证明力要弱于演绎法,归纳法得出的结论并不可靠。

3、类比法律推理(1)类比推理含义:(类推适用、比照适用)由两个或两类事物在许多属性上都相同,由此推出它们在其他属性上也相同的推理方法。

(2)类比有两个结论:要么适用共同的规则,要么区别对待如果甲案件用的是A规则,如乙案件和甲案件相似,则乙案件也适用的A就不能适用的A规则。

在规范与事实之间作者:刘婷任洪纬来源:《法制与社会》2011年第13期摘要法官作为国家司法权的直接载量体,其职业特点使他们拥有影响社会的强大力量,但只有将这种力量与为民众谋福祉、为社会担道义的职业气质相结合,法官这个职业才可能让大众触摸到可信度,通过法官才能让大众感受到法律的威严和神圣。

本文在此就法官与法律适用若干问题作了简要的论述。

关键词司法权法律适用法制宣传作者简介:刘婷,新疆农业大学;任洪纬,新疆生产建设兵团西山监狱。

中图分类号:D926 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2011)05-121-02一、法官面临的境遇在现在多变的的社会环境中不仅是职业法律人,普通的人们也掌握了一般的法律规定,这个表现是我国法制宣传有效的表现,在此种情形中,民众对于司法审判过程中刑事审判权的法官无疑是提出了更高要求。

对于法官的解释无非就是两条:一是只要投入进去法律条文和案件事实这些“材料”就能够自动生成判决的“机器”的说法,即法官比照成文法律规范将某一案件事实套入,开展“套路”审判。

二是凭借自身多年的经验和好恶恣意断案,自由裁量权运用过高,成为拥有无限权力的“大老爷”。

不论法官是“机器”还是“大老爷”都必须在审判过程中经历三个过程:取得针对个案的法律规范、进一步对法律事实进行法律判断、判决审判结果,即法律适用三步走过程。

在此过程中,法官需给提交给自己的诉求一个合适的说法,并根据法律规范对这个诉求作出判决,而且还需做到公平公正。

简单一点说,就是法官在司法审判的过程中,既要依照成文法律规定给予判决,还要使这个判决符合公平和正义的标准,既不能过于主观,也不能过于刻板。

所以,在这个意义上,法官在法律适用的过程中必须把握一个“度”——主观能动性和法律规范正确使用。

以事实为依据、以法律为准绳,以及法官审判案件正是将欲待解决的案件置于法律规范的构成要件之下,最终得出判决的逻辑思维过程,这一过程实际上就是法官如何进行法律适用的过程。

占有概念的二重性事实与规范一、本文概述本文旨在探讨占有概念的二重性,即占有既是一种事实状态,又蕴含了规范性要求。

占有作为人类社会中普遍存在的现象,其背后蕴含着深刻的法律、伦理和社会秩序意义。

占有概念的二重性不仅体现在占有行为的实际发生上,更体现在占有背后的权利义务关系以及社会期待的规范性要求上。

本文将从占有概念的界定、占有事实的描述、占有规范的解读等方面展开论述,以期对占有概念的二重性有一个全面而深入的理解。

本文还将分析占有概念二重性在不同法律体系、不同文化背景下的差异与共性,以及占有概念在现代社会中的重要性和应用价值。

通过本文的探讨,我们希望能够深化对占有概念二重性的认识,为相关领域的理论研究和实践应用提供参考和借鉴。

二、占有概念的界定占有是一个在法律、哲学和经济等多个领域中都具有重要地位的概念。

其核心意义通常指的是对某物的实际控制或掌管。

然而,当我们深入探索占有这一概念时,会发现其背后蕴含的二重性:事实性与规范性。

事实性的占有是指物理上或实际上的控制状态。

当某人或某组织在物理意义上控制了某一物品或资源,我们可以说他们事实上占有了这个物品或资源。

这种占有是基于物理现实和可观察的行为,是客观存在的。

规范性的占有则更多地涉及到法律、道德或社会规范。

它不仅仅关注物理上的控制,还涉及到权利、义务、责任以及社会期望。

规范性占有是主观的,因为它依赖于法律、道德或社会规范的认可和解释。

这两种占有形式在现实中往往是交织在一起的。

一个人或组织可能在事实上占有了某一物品,但如果没有得到法律或社会的认可,这种占有可能并不具有规范性。

反之,即使法律上认定某人拥有某项权利,但如果他们实际上无法行使这一权利,那么这种占有在事实上可能并不存在。

因此,占有概念的界定需要综合考虑事实性和规范性两个方面。

只有当我们全面理解了占有的这两重性,才能更好地把握其在不同领域中的应用和影响。

三、占有概念的事实层面占有,作为一种社会现象,其事实层面涉及到实际的控制和持有。

事实性和有效性之间(王建寶,北京大學哲學系2013級,學號:1301110705)摘要:“事实性和有效性”的提出,既体现了事实和规范之间的张力,也可以更好地分析在事实和价值、规范和价值之间相互作用过程中产生的包括社会政治、法律制度、伦理道德和文化价值的人类文明。

所谓“山河大地都陷了,那个理还在”的“规范”,如果没有了人伦天道的事实和价值,那么就是一个死的“理”;如果没有了有价值的“规范”——不管其是否现实地有效还是历史地合理——那么人伦天道的人类社群将仍然处在茹毛饮血的洪荒野蛮而没有超越的突破,其“规范”和蜂蚁鸟兽的“规范”相差几希?当今,经过第一次“轴心文明”之后的人类在反思中正在开启第二次“轴心文明”时期。

關鍵詞:事实性、有效性、事实、规范、价值一、名词理解11、《在事实与规范之间》(<Faktizitaet and Geltung>)一书中,德文的Geltung(有效性)不仅涉及norm(规范),而且涉及value(价值),而作者非常重视规范与价值之间的区别,因而把Geltung单单译成Norm似乎并不妥当;但是,毕竟法律从总体上说是一个规范系统,虽然法律本身也涉及价值。

最后还是翻译成“规范”,但是文中的“有效性”和“价值”含义是任何时候都不能忘记的。

2、其次,德文的Geltung的英文对应词是validity,中文对应词是“有效性”,而这两个词对英文读者和中文读者来说涵义都不清楚。

法律的有效性和合理性是作者要区分的。

但是在英文中没有区分。

3、而有效性又有规范性的有效或者经验性的有效,这又是作者想要区分的。

从法律的值得接受性(合理性)到社会的有效性之间的模糊使用也是哈贝马斯经常做的。

规范不仅是规范也涵摄价值,但是规范毕竟是规范。

Fakzititaet翻译成“事实性”有“信”但不“达”,只好翻译成“事实”。

4、笔者认为,把本书干脆翻译为“事与理”倒可以完全纳入到宋明理学的语境中进行“牛毛茧丝”般的条分缕析。

事实陈述和规范陈述

事故陈述书

本人xxx于20xx年4月16日凌晨,驾驶云xxxxM号汽车与xxx驾驶、xxx 乘坐的云xxxx号汽车相撞。

事故导致本人轻伤一级,xxx轻伤一级,xxx轻伤二级。

云南省xxx市人民法院(2014)x刑初字第288号刑事判决书对本人危险驾驶一案判决如下:被告人xxx犯危险驾驶罪,判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金5000元。

本人认为xxx市人民法院判决正确且适当。

具体做如下陈述:

1、本人喝酒之后驾驶机动车,造成交通事故。

事发后,本人因手机未能及时找到,立刻向附近过往车辆寻求帮助,向云南省xxx市公安局交警大队报案。

本人不顾自身伤情积极配合并参与救援工作,待救出xxx和xxx后被一同送完医院救治。

本人实属初犯,经过这一次也无比愧疚和懊悔,事故发生后,本人积极承担事故全部责任。

2、本人的危险驾驶对他人造成了伤害,对社会造成了危害。

事故发生后本人及本人家属对两名伤者治疗情况非常重视,支付了全部医疗费用,并请专人进行护理。

在两名伤者入院治疗和后续治疗期间,本人家属多次到医院向伤者送饭菜和营养汤。

本人及家属所做的这些希望伤者能早日康复,这是对伤者造成的伤害降至最低的行为,也是希望降低危险驾驶对社会的危害性。

3、本人悔罪表现良好,对伤者的造成的损害也积极补救,在治疗期间,本人向两名伤者预付生活费3000.0元(大写:叁仟元整),20xx年5月29日出院至今,本人又预付生活费20000.00元(大写:两万

元整),本人以实际行动,事实行为表明自己的悔罪,期望得到伤者及伤者家属谅解。

让眼光在规范与事实之间不断往返张明楷《刑法分则的解释原理》的读书笔记之一作者:周小兵发布时间:2009-09-13 16:48:32法律适用的过程,就是将有限的法律规定适用于复杂多样的案件事实中,其本身就是一个解释法律的过程。

法律惟解释方能适用。

但我们在司法实践中如何解释法律?张明楷教授《刑法分则的解释原理》给了我们一个很好的视角:“作为解释者,心中当永远充满正义,目光得不断往返于规范与事实之间。

惟此,才能实现刑法的正义性、安定性与合目的性。

”一、法律不应受裁判,而应是裁判的准则不知从何时起,不管在理论上还是在实践中,人们大都以批评法律、挖掘到法律漏洞为荣。

但是在张明楷教授的眼里,法律不是嘲笑的对象,法律不应受裁判,而应是裁判的准则。

尽管刑法用语可能出现失误,尽管法条表述可能产生歧义,但解释者“必须做出有利于立法者的假定”,相信立法者不会制定非正义的法律。

所以,解释者与其在得出非正义的解释结论后批判刑法,不如合理运用解释方法得出正义的解释结论;与其怀疑刑法规范本身,不如怀疑自己的解释能力与解释结论。

二、遵守罪刑法定原则解释刑法为克服刑法的安定性,罪刑法定主义应运而生,从而要求刑法成文化。

这决定解释者在解释刑法时,必须根据刑法规定犯罪的实质的、正义的标准,并且在刑法用语可能具有的含义内,确定犯罪的范围,使实质的、正义的标准与刑法用语的含义相对应,正确界定犯罪的内涵与外延。

即既要按照正义的理念探索法律条文的正义含义,也不能脱离法律条文,追求所谓的“正义”。

三、应对法律作出与时代生活事实一致的解释法律是保守的,但时代是进化的。

因此,活生生的正义还需要从活生生的社会生活中发现。

制定法的真实含义不只是隐藏在法条文字中,而且同样隐藏在具体的生活事实中。

虽然刑法在制定时是当时人民群众意志的体现,但解释者的根本标准,是解释时的人民群众意志。

所以,法律的生命不仅在于逻辑,而且在于生活。

法律的文本,不是在制定时已封闭成环,而是在不断吸收新的生活事实而成为一个开放的文本,同时代的解释是最好的解释,刑法分则条文并非界定具体犯罪的定义,而是以抽象性、一般性的用语描述具体犯罪类型,一个虽然有一个固定核心,但却是没有固定界限的开放的类型。

法律推理中规范和事实的交互流转探讨法律推理中规范和事实的交互流转探讨社会生活的多元性和复杂性决定了法律推理是一种超越形式层面意义上的推理,蕴含着诸多利益与势力的博弈。

文本和语言的局限、认知和认识能力的有限、推理主体和客体的差异、立法技术的开放与保守等都决定了法律推理的复杂性和深刻性。

法律推理不仅追求法律的一致性、保守性和有效性,而且应体现时代发展和法治情境,追求法律与社会的良性互动、法律价值和社会价值的匹配与契合、法律推理中的事实、规范、逻辑、直觉与价值判断间的群合。

法律规范的逻辑刻画法律规范、法律原则和法律概念共同构成实在法的基本要素。

法律规范不仅在内涵上区别于其他社会规范,而且在组成结构上也有着不同于其他社会规范的特点。

法律规范总是通过一定的结构表现出来,对这种结构可以从不同的角度作出不同的分类,尤其在文法结构、系统结构和逻辑结构等方面。

基于经典命题逻辑和规范模态逻辑建立的道义逻辑系统是不能容忍冲突与矛盾的。

法律规范作为法律体系的重要组成部分,在前提中若存在相互冲突与矛盾的法律规范,则会推出所有都是义务的结论,亦即不存在推理结果。

规范具有可脱离实际事物而存在的抽象性,规范性对事实和价值始终保持一种相对独立性。

凯尔森将规范作为法律的上位概念,通过规范观念强调了法律作为一个独立的逻辑体系的存在,认为法律规范的基本结构是归摄。

法律体系是各种法律规范组成的有机整体,法律规范是法律内容的基本成分或核心成分。

法律规范的逻辑结构范式,是一种特殊的在逻辑上周延的规范。

法官进行合乎逻辑的概念计算必须基于如下的前提:首先,法律规范在逻辑上能够涵括所有的事实纠纷;其次,各个法律概念都有清晰、确定的意义范围,彼此间不得冲突。

只有基于这样的严格条件,通过检验一个特定的法律关系是否通过一般的、抽象的法定构成要件得到表述,才能够完成霍恩所谓的归纳过程:一个简单的、合乎逻辑的、三段论式的推论过程。

法律规范是通过法律条文表现出来的,作为法的基本单位,是具有完整的逻辑结构的特殊行为规则。

法律与政治关系的几种理论学说述评[摘要]自国家产生以后,法律与政治之间就形成了十分复杂的联系。

古往今来,关于法律与政治关系的论述数不胜数,学界观点各异。

将法律与政治混为一谈自然是一种错误的进路,但离开政治权力而谈论法律,在多数情况下则不过是乌托邦的法律理论。

比如:“逻辑联结说”、“共生说”等。

哈贝马斯基于其社会理论,提出了法律与政治之间的构成性联系的观点,带领我们走出了以往要么把法律与政治混同,要么把法律与政治相对立、相分离的理论圈子,打破了传统并成功地解决了这一理论难题。

[关键词]逻辑联结;共生;欲拒还迎;关系模型;构成性联系法律是国家创制并保证实施的以实现一定的社会自由与社会责任的统一为目的的一种特殊的社会规范。

政治是阶级社会里各社会利益集团为实现自身利益而以谋求、行使政治权力为直接目的的控制和调整社会的活动。

在人类社会的任何时期,法律和政治都构成了社会发展的主题。

在当代,“民主政治”的国家也必然是一个法治国家、国家权力、政治统治是建立在法律调控下的规则治理,对政治文明的诉求则反映了国家在积极寻求亚里士多德倡导的良法之治的思想。

如何定位法律与政治的关系,显然成为任何一个标榜为民主政治的国家都必须面对的问题。

关于法律与政治的关系的论述颇多,学界观点各异。

一、国内几种有关法律与政治的关系的学说法律与政治的关系是一个历史的动态发展变化过程。

在古代中世纪时期,法律从属于政治是普遍现象,但近现代以来,政治服从于法律逐步占据了主导地位。

用塞尔兹尼克和诺内特的话说,前一时期的法律是“压制型法”,①后一时期的法律是“自治型法”。

②国内关于法律与政治的关系的研究及论述颇多,比如“工具说”、“联系说”、“区别说”、“逻辑联结说”、“共生说”、“平衡说”、“平行说”等。

(一)工具说工具说认为,法律是统治阶级进行政治统治的手段,以政治为指导,为政治服务。

具体而言:第一,政治和法律都是社会上层建筑的组成部分,但政治比法律涉及的范围广泛。

1.1现代法律的两重性用“事实与规范”(或者“事实性与有效性”)之间的张力来分析现代法律是不会令人感到惊奇的。

法律领域一直由理论家用两重性这一个术语而加以特定化。

我们将看到,这一张力是在几个层面上存在着,但在每一个层面上,我们一方面能找到一种社会的事实性,另一方面又存在一种理性的要求(有时是被事实性所遮蔽)。

我们可以制裁所支持的强制性法律来说明这一问题。

一方面,这种法律是作为立法者的意志而出现,这一立法者具有惩罚违法者直到他们事实上被迫服从的力量;另一方面,强制性法律不只是由威胁所支持的命令而又体现了一种对合法性的要求。

O.W.霍姆斯坚信应该将法律理解为“坏人”,这种理解仅仅是从在违法被抓住所产生的消极后果这一角度来考虑的,而非全面性的考虑。

事实上,在这一意义上,许多市民并不总是“坏人”,如果是这样的话,倒还有个疑问,即如果每个人总是采取这一外在的视角,法律系统是否能持存下去。

至少一部分人,事实上是大多数人必须把法律规则看成是每个人都应该服从的标准,不管是因为它们反映了先辈们的生活方式、宇宙结构或上帝的意志,也不管是因为它们是根据所建立的程序民主地得到赞成或仅仅被得以贯彻。

H..L.A.哈特称之为法律的“内在方面”是其合法性或社会认同的一个功能。

自然,这一合法性怎样才能准确地加以解释是一个深层次的问题。

重要的一点是:法律是一个由强制规范和非个人程序所构成的系统,它也涉及到理性的要求,以便所有公民应该或至少理想地感到是可以接受的。

哈贝马斯深受康德合法性概念的影响,这一概念引发了内在于法律中的张力。

例如我们可以个体自由这些基本的平等权利,如财产权和缔结合同权考虑。

康德将它们的合法性立足于法的普遍原理中(Rechtsprinip常译为“principle of right”),这一原理可以解释成这样:囊括所有的条件,在这些条件下,对一个道德取向的主体而言,将对战略取向的个体的外在行为进行强制性限制的要求普遍化是可能的。