贝克特及主要戏剧简介

- 格式:ppt

- 大小:832.50 KB

- 文档页数:20

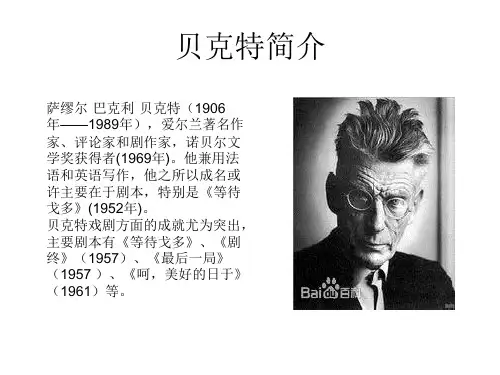

贝克特的代表作塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906年-1989年)是一位爱尔兰作家和戏剧家,被广泛认为是20世纪最重要的作家之一。

他以其独特的艺术形式和独特的创作风格而闻名,他的代表作品反映了人类存在的孤独、绝望和悲剧。

《等待戈多》《等待戈多》(Waiting for Godot)是贝克特最著名的戏剧作品之一,首次于1953年在巴黎上演。

这部戏剧被认为是存在主义剧作的杰作,探讨了人类存在的意义和绝望的主题。

剧中的两个主角,弗拉基米尔(Vladimir)和埃斯特拉冈(Estragon),在一个荒凉的道路上等待着一个叫戈多(Godot)的人。

他们希望戈多能带来意义和目的,但是戈多从未出现。

在漫长的等待中,两个主角展开了许多对话,探讨了生命、死亡、时间和人类存在的本质。

贝克特通过戏剧中的荒谬和幽默来表达他对人类存在的无聊和绝望的看法。

《等待戈多》的剧本简洁而具有挑战性,多层次的对话和象征主题使观众深思。

这部戏剧对于现代戏剧的发展产生了深远的影响,并成为了贝克特最具代表性的作品之一。

《爱尔温》《爱尔温》(Endgame)是贝克特的另一部重要戏剧作品,首次于1957年在伦敦上演。

它是一部象征性的戏剧,以孤独和绝望为主题,在探索人类存在的无聊和虚无中引人深思。

剧中的四个角色分别是:哈梅(Hamm)、克洛卓(Clov)、尼尔 (Nagg) 和尼尔伯 (Nell)。

这些角色被困在一个废弃的房子里,他们之间始终存在着互相依赖和互相厌恶的关系。

他们生活在一个末日般的世界中,与战争和破坏相伴随。

《爱尔温》的舞台布景简单,剧本中的对白充满象征和隐喻。

贝克特通过幽默和谐和荒诞的对话,传达了他对人类存在的饱受折磨的观点。

这部戏剧挑战了传统戏剧的观念,并以其独特的形式和内容闻名于世。

《等待戈多》和《爱尔温》对贝克特的影响《等待戈多》和《爱尔温》是贝克特最具代表性的作品之一,他们体现了贝克特独特的戏剧形式和创作风格。

贝克特《终局》1 荒诞派戏剧概述荒诞派戏剧是第二次世界大战以后西方戏剧界最有影响的流派之一。

一般认为,“荒诞派”戏剧这个概念由英国戏剧评论家马丁?艾斯林提出。

他在1961年出版的《荒诞派戏剧》一书中化用了加缪的“荒诞”概念,认为“荒诞”不仅仅意味着“荒唐”,更意味着人在被切断了宗教和形而上学根基后,行动上缺乏目的和意义,进而产生痛苦的感觉。

代表作家有尤内斯库、贝克特、阿达莫夫、内热等。

这些剧作家在20世纪20年代流行的超现实主义文学影响下,特别是在阿尔托戏剧理论的影响下,打破了传统戏剧的写作手法,创造了一批从内容到形式别开生面的剧作。

剧作的主题是面对人的生存条件的荒诞不经所引起的抽象的恐惧不安之感。

在表达这个主题时,故意不用合乎逻辑的结构和明智的理性去阐明人的生存处境的不合理性、荒诞性,而是直接用形象表现对理性的怀疑和否定。

在戏剧发展过程中,明确的时间和地点均被抽掉,行动被压缩到最小极限,甚至行动不复存在。

他们用抽象的、还原到人的原型的形象去代替人物性格的描绘与概括。

他们借助语言本身的空洞无物,以显示存在的空虚。

正如象棋游戏中的终局阶段,此时已经是一种僵局状态,人们深陷其中却又无法自拔。

因为结局早已经注定,不论是放弃还是继续游戏,结局都将是一样。

所以,《终局》这部戏剧的题目形象地反映了当时人们的无助和窘迫其实,这部戏剧到最后也未能给观众一个明确的答案,甚至剧中的四个人物也无一个做出他的最终选择。

2 《终局》情节解读孤独、寂寞就像怎么也挥之不去的阴影,笼罩着《终局》的整个环境氛围。

在一间狭小封闭、只在高墙上开了两个小窗户的地下室里,有着这样四个奇怪的人:主人公哈姆是个盲人,整天坐在轮椅上,由屋里唯一能行走的仆人克罗夫侍候;哈姆的父母早在骑双人自行车的时候出了车祸,摔断了双腿,只得生活在两个大大的垃圾桶中,靠儿子的施舍度日。

他们是父子、是夫妻、是主仆、也是朋友;他们相互依赖又彼此厌倦;他们分不开,却又沟通不了;他们没话找话、喋喋不休,是废话,是生活;他们无所事事,仿佛都在等待死亡的到来,而死亡又是不那么确定;他们就这样苟延残喘,在相互牵扯间走向了一个终局……剧中,哈姆是主人,他自私自利、专横武断、贪图享受;克洛夫作为仆人,对哈姆充满仇恨,一直想要离开那个不见天日的鬼地方。

贝克特荒诞派戏剧的的代表作《等待戈多》简介塞缪尔.贝克特一九零六年出生于爱尔兰一个犹太人家庭。

贝克特读中学时即酷爱戏剧,他于一九二七年毕业于都柏林三一学院,因其学业优异, 次年至一九三零年间应聘到巴黎高等师范学院和巴黎大学任教,此间,他结识了侨居巴黎的英国颓废派作家詹姆斯乔伊斯,并深受其影响。

二战间,巴黎沦陷,他曾参加过地下抵抗组织。

战争结束后,他专门从事文学创作。

战争给世界带来灾难的同时,给他的心灵也带来了深深的创伤。

贝克特从青少年时代即开始写作,到战争结束时,他已有不少诗歌和小说作品问世,一九四八年到一九四九年的小说作品有长篇小说三部曲《莫洛伊》、《马洛纳正在死去》、《无名的人》,这些小说都意在说明,人生是周而复始的艰辛而又虚无的浪游,是内心的狭小的,而又毫无意思的浪游。

这些小说已经暴露出了他悲观厌世的人生态度,以及他反现实主义的文学主张。

这在他稍后的戏剧创作中表现得更加突出。

他于一九四八年创作的《等待戈多》,是其中成就最高,影响最大,最有代表性的荒诞派戏剧作品。

这是一部两幕剧。

第一幕,主人公流浪汉爱斯特拉冈(简称戈戈),和弗拉基米尔(简称狄狄),出现在一条村路上,四野空荡荡的,只有一棵光秃秃的树。

他们自称要等待戈多,可是戈多是谁?他们相约何时见面?连他们自己也不清楚。

但他们仍然苦苦地等待着。

为了解除等待的烦恼,他俩没话找话,前言不搭后语,胡乱的交谈,他们一会儿谈到忏悔,一会儿谈到应该到死海去度蜜月,一会儿又讲到《福音书》里救世主和贼的故事;还说这样一些话:“我觉得孤独”,“我作了一个梦”,“我很快活”--并且没事找事,做出许多无聊的动作:狄狄脱下帽子,往里边看了看,伸手进去摸,然后把帽子抖了抖,吹了吹,重新戴上;戈戈脱掉靴子往里边瞧,又伸手进去摸……可是戈多老是不来,却来了主仆二人,波卓和幸运儿。

波卓用一条绳子牵着幸运儿,并挥舞一根鞭子威胁他。

幸运儿拿着行李,唯命是从。

狄狄和戈戈等啊等啊,终于等来了一个男孩,他是戈多的使者,他告诉两个可怜的流浪汉,戈多今晚不来了,但明天晚上准来。

﹡荒诞派戏剧荒诞派戏剧并不产生于现代主义文学时期,而是产生于第二次世界大战以后,应被视为后现代主义文学。

主要是指50至60年代出现在法国及欧美其他国家的一批剧作家所形成的戏剧流派。

代表人物:贝克特(1906——1989,爱尔兰)《等待戈多》、尤奈斯库(1912——1994,生于罗马尼亚,国籍法国)《秃头歌女》、阿尔比(1928——,美国)《沙箱》等。

荒诞(absurb),人们认为荒诞派艺术涉及的问题是交流的不可能和人与环境的全面失调,法国存在主义作家加缪1942年在他的随笔《西绪弗斯的神话》(不断推石头)中第一次用它来说明整个人类的情况,认为人类的存在和境况本质是“荒诞的”!所谓荒诞派作家就是指那些意识到世界上的一切都是无意义的剧作家。

1961年,英国戏剧理论家马—埃斯林在《荒诞派戏剧》中,为这一流派作出了理论概括并为其正式命名。

一、产生背景:首先,继第一次世界大战之后,二战时人们又一次陷入社会和思想的危机,悲观、厌世、惶恐成为欧洲知识分子的共同心态。

其次,受存在主义哲学的影响,人们感到在这种异化的社会中生存本身就是一种荒诞,感到环境、命运、人生都是荒诞的,生存本身就是一种痛苦。

这也成了荒诞派戏剧所表现的主题,同时与这种荒诞的内容相应,它所采取的形式也是荒诞的如《等待戈多》。

二、主要特征:1、取消了传统戏剧的连贯性情节,使情节也表现出荒诞性。

情节在传统戏剧中,一直都非常重要,这主要受亚里士多德的戏剧观的影响,情节被看成是戏剧最重要的组成部分。

而荒诞派戏剧则取消情节;即使有情节也是十分荒诞的,进而展示人生的偶然和无奈。

《等待戈多》两幕剧,黄昏,在乡间小路上,两个衣衫褴褛的流浪汉——埃斯特拉岗、弗兰基米尔在近乎绝望的等待戈多,当戈多一直没来;第二天,第三天……都是如此(幸运儿)。

所表现的主题是想揭示人类除了无望的等待或坐以待毙别无他法。

希望等于无望/绝望。

2、荒诞派戏剧中的形象背离了传统的形象,他们往往是象征的符号。

《等待戈多》知识要点与能力训练【背景知识】作者简介:萨缪尔·贝克特(1906——1989),原籍爱尔兰,是一位用法语英语两种文字写作的剧作家、诗人、小说家,荒诞派戏剧的代表作家。

主要剧作为《等待戈多》(1952)、《最后的一局》(1957)、《哑剧Ⅰ》(1957)、《克拉普最后的录音》(1959)、《哑剧Ⅱ》(1959)、《灰烬》(1959)、《哦,美好的日子!》(1961)等。

此外,还写过小说,如《摩罗》和《马洛尼死了》等等。

《等待戈多》使他一举成名。

在这部戏里,两个流浪汉等着,自始至终在台上等待永远不会来,永远被等待的戈多。

戏的结尾近似还原到戏的开始。

《哦,美好的日子!》描写老妇温妮从半身入土到只剩下头部还没有被埋入土中的过程,从她喋喋不休的台词中表明她要把走向死亡的最后时刻变成美好的日子。

贝克特的作品从一个侧面反映了战后西方社会的精神危机,表明人类对未来、对前途失去任何信念,是资本主义制度必然走向死亡的曲折反映。

他的剧作已被译成近三十种语言,在世界不少国家的舞台上广为上演。

【阅读指导】《等待戈多》不但奠定了贝克特作为荒诞派戏剧领袖的地位,也为荒诞戏剧获得了世界文坛的承认,至今仍盛演不衰。

本篇节选的是其中的第一幕。

这一幕戏的重要特点是它的荒诞性。

这篇课文可以分为五个部分:第一部分,由开始至“(爱斯特拉冈)不,这会儿不成”,这是写爱斯特拉冈与弗拉季米尔两人很高兴再次相聚。

第二部分,由“(弗拉季米尔)允不允许我问一下,大人阁下昨天晚上是在哪儿过夜的”至“两个贼有一个得了救,是一个合理化的比率”,这是写脱靴子引出关于人生痛苦的话题。

第三部分,由“(爱斯特拉冈)什么事”至“看得出有点肿”,这是写两个人由对出生的忏悔谈到《圣经》。

第四部分,由“对了,那两个贼”至“还有路上的行人是多么善良。

你说是不是,狄狄”,这是写由“两个贼”的故事到“等待戈多”的话题。

第五部分,由“你要冷静些”至文末,这是写由英国人在妓院里的故事谈到等戈多无望之际,两个人打算上吊,上吊不成功后,两人继续着无聊又无望的等待。

荒诞派戏剧的领军人物贝克特及其作品塞缪尔·贝克特塞缪尔·贝克特是爱尔兰批判现实主义文学的代表人物,代表作《等待戈多》。

他和尤奈斯库一样,都是荒诞派戏剧的领军人物,他号称是荒诞派戏剧的创始人和奠基人。

他于1969年荣获诺贝尔文学奖。

《等待戈多》是他最具代表性的作品。

《等待戈多》《等待戈多》在戏剧界引起巨大的反响,堪称开创了二十世纪现代话剧的新纪元。

该剧现已翻译成二十多种文字。

故事其实很简单,就是讲的两个流浪汉,一个叫戈戈,一个叫狄狄,两个人不知道什么身份背景,也不知道他们过往的经历,只知道他们现在是两个什么都没有的流浪汉,处于社会底层。

这两个流浪汉在一个黄昏的傍晚,在一条荒凉得只剩一个矮土堆和一棵柳树的乡村小道上,他们在等待一个叫戈多的人。

为什么要等待戈多,据说戈多能带给他们希望,让他们决定是否还需要活下来。

等待的日子是漫长的,无聊的,于是戈戈和狄狄闲聊起来,反正想到什么就说什么,至于说的内容则毫无逻辑,完全语无伦次。

就在二人闲聊高兴的时候,一个叫波卓的人来了,还带着他的仆人——幸运儿。

幸运儿被波卓用绳子拴着,波卓可以随意侮辱和殴打幸运儿。

这对主仆的到来有什么意义呢?完全没意义,反正就是来了又走了,顺便进行了一连串无厘头的谈话。

主仆二人退场,此时报信的孩子告诉戈戈和狄狄:“戈多先生今天不会来,但是明天肯定能来。

”戈戈和狄狄又开始陷入到纠结之中,到底还要不要等待呢?带着纠结到了第二天。

第二天依旧跟昨天一样。

同一个时段,同一地点,戈戈和狄狄一直在等待,波卓和幸运儿依旧路过,只是此时的主仆二人分别失明了和失聪了。

主仆二人走后,依旧是昨日报信的孩子带来一样的消息。

戈戈和狄狄这两个流浪汉决定离开,明天再来,但他们没有动弹。

故事结束,就是这么一个故事。

总之,整部戏的剧情都很荒诞,没有戏剧冲突,没有人物形象,只有毫无头绪的对话和荒诞的插曲。

但这就是荒诞派,塞缪尔·贝克特就是通过这种荒诞的形式和内容来完成对现实的批判——这是一个荒诞、异化的世界,畸形、病态的社会。

贝克特的典型代表作是什么塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906年4月13日-1989年12月22日)爱尔兰作家,创作的领域主要有戏剧、小说和诗歌,尤以戏剧成就最高。

他是荒诞派戏剧的重要代表人物。

1969年,他因“以一种新的小说与戏剧的形式,以崇高的艺术表现人类的苦恼”而获得诺贝尔文学奖。

他是爱尔兰人,但长期居住在法国,并曾参加了法国抵抗运动。

他是小说家、戏剧家。

他的主要剧作有:《等待戈多》(1952)、《结局》(1957)、《那些倒下的人》(1957),《最后一盘录音带》(1960)、《啊!美好的日子》(1963)、《喜剧与小戏数种》(1972)等。

1969年,他被授予诺贝尔文学奖。

贝克特在小说和戏剧上追求新表现形式的先锋,继承了乔伊斯、普鲁斯特和卡夫卡的文学传统,而他早年的戏剧作品则受益于十八世纪九十年代的法国文学和埃尔弗特·吉尔瑞的《乌布·诺伊》。

贝克特的小说在结构上独树一帜。

他的小说大多采用一种环形封闭的结构,情节不断繁衍而又不断消解。

主要情节被不断打结和扯断,直至被叙事彻底解构。

总体来看,贝克特的小说创作取得了一些成就。

可是由于语言和结构实验走得过于极端,使得他的作品成为很难解读的私人写作。

社会评价:英国作家及剧场导演、2005年诺贝尔文学奖得主哈罗德·品特说:“他不引领我走上任何一条花园小径,他不偷偷给我使眼色,他不向我灌输疗救的办法、前进的道路、上天的启示,也不端给我一盆面包屑;他不会卖给我任何我不想买的东西——不论我买不买,他都不会跟我胡扯——他的手从不高过他的心。

不过,我乐意买他的货:不论是钩子、线,还是锤子,因为他把所有的石头都翻了个底朝天,一只蛆也没剩。

他催生了美的事物。

”。

贝克特《等待戈多》的核心内容是什么贝克特《等待戈多》的核心内容是什么?贝克特的《等待戈多》是一部戏剧作品,被认为是二十世纪最有影响力的戏剧之一。

虽然它的情节简单,只有两个主要角色和一个售货员,但它揭示了人类的存在与孤独之间的深刻关系,探索了人类对意义、希望和失望的体验。

这部剧通过讽刺和黑暗的幽默,呈现了人类生活的荒诞与绝望。

《等待戈多》的核心内容是对人类存在的思考和对人类孤独的揭示。

剧本共分为两幕,每幕都以两个名为弗拉吉尔(Vladimir)和埃斯特拉冈(Estragon)的角色在荒凉的地方等待戈多的到来。

戈多是一个神秘的人物,他们并不知道他是谁或他为什么会来。

然而,他的到来被视为一个拯救的希望,带来了逃离无聊和绝望的可能性。

尽管他们等待了很长时间,戈多却没有出现。

他们的等待变得越来越令人沮丧,甚至在某些时候,他们考虑过放弃等待。

然而,在痛苦和绝望中,他们仍然继续等待。

他们的存在似乎被无尽的等待所占据,他们感受到无法逃离的虚无和孤独。

这种等待的模式既是个人存在的经验,也是整个人类存在的一个缩影。

贝克特的剧本探索了人类生活中常常出现的希望与绝望的对立。

虽然弗拉吉尔和埃斯特拉冈经历着痛苦和折磨,但他们仍然坚持等待戈多的到来。

这种无尽的等待体现了人类对意义和目的的渴望,对一个更好的未来的期望。

然而,《等待戈多》也揭示了人类存在的荒谬和绝望。

弗拉吉尔和埃斯特拉冈的存在感觉被既定的秩序所捆绑,他们似乎不能摆脱生活的无聊和虚无。

他们在剧中反复表达的对时间的感知展示了人类生活的意义和无意义之间的微妙平衡。

贝克特将这一主题通过剧中的对话和幽默手法以及两个主角的行动来展示。

他们的对话充满了无聊的废话和重复,显示了他们的心灵虚弱和对生活的迷茫。

此外,弗拉吉尔和埃斯特拉冈的行动和肢体语言也表达出他们的困扰和挣扎。

通过这部戏剧,贝克特提出了多个问题,例如人类的存在是否有任何意义,我们是否受到外部力量的操控,以及人类生活中的希望和绝望之间的微妙平衡。

现代戏剧流派与代表作品戏剧作为一种重要的文化艺术形式,一直以来都是人们表达内心情感、反映社会现实的重要手段之一。

在不同的时代和背景下,戏剧艺术不断演变和发展,形成了多种流派。

本文将介绍几个现代戏剧流派及其代表作品,以展示其在戏剧史上的重要地位和影响。

一、实验剧场与贝克特的《等待戈多》实验剧场是20世纪中叶兴起的一种探索新形式、突破传统的剧场形式。

它以自由、个性化的表演方式和对戏剧语言的创新为特点,旨在引发观众的思考和共鸣。

而萨缪尔·贝克特是实验剧场中最具代表性的剧作家之一。

贝克特的《等待戈多》是实验剧场的经典之作。

这部剧以其独特的语言形式和情节结构展现了人存在的痛苦与绝望。

两个人物在一个荒凉的舞台上重复着无意义的对话和动作,体现了现代人内心的孤独和对存在的怀疑。

这一剧作通过对剧本的极简化和对演员表演的苛求,将实验剧场的精神发挥到了极致,让观众深刻地体验到了现代人的境遇和困惑。

二、戏剧思维与贝克特的《等待戈多》戏剧思维是一种特殊的故事叙述方式,强调戏剧性和观众的参与感。

它突破了传统叙事的限制,采用多角度的故事叙述以及时间和空间的错位来呈现故事情节,让观众在参与剧情的同时思考剧中的主题。

贝克特的《等待戈多》也可以被看作是戏剧思维的代表作品之一。

剧中的情节并不呈现一个连贯的线性故事,而是通过碎片化的场景和回忆来叙述人物的内心体验。

观众需要通过自己的思考和联想来完成故事的整理和理解。

这种戏剧思维的创新方式让观众能够积极地参与到戏剧中,思考人性和人生的问题。

三、政治剧与布莱希特的《断头台上的格鲁希》政治剧是一种以政治为主题的戏剧形式,它通过展现政治冲突和斗争,批判社会现实和权力制度,引起观众对社会问题的关注和思考。

而贝尔特奥尔特·布莱希特是政治剧的重要代表人物之一。

布莱希特的《断头台上的格鲁希》是一部揭示法西斯主义统治下的社会黑暗和个体悲剧的政治剧作。

这部剧通过对一个工人被迫去执行死刑的故事的讲述,探讨了个体和集体责任、自由与压迫以及权力和道德的关系。

贝克特(1906—1989),他是爱尔兰人,但长期居住在法国,并曾参加了法国抵抗运动。

他是小说家、戏剧家。

他的主要剧作有:《等待戈多》(1952)、《结局》(1957)、《那些倒下的人》(1957),《最后一盘录音带》(1960)、《啊!美好的日子》(1963)、《喜剧与小戏数种》(1972)等。

1969年,他被授予诺贝尔文学奖。

塞缪尔贝克特的作品至今仍然深受世界各国读者的推崇,从一方面可以看出塞缪尔贝克特作品的优秀之处,同时也可看出塞缪尔贝克特的影响程度深远而又持久。

说起塞缪尔贝克特的影响,不得不说的就是他对文学领域的影响。

塞缪尔贝克特以新奇的戏剧形式,刺激了当代哲学家乃至作家对生活时代的思考和探索。

塞缪尔贝克特身为荒诞派创始人之一,他创作的戏剧作品《等待戈多》面世后,起到了震耳发聩的作用。

塞缪尔贝克特通过展现两位流浪汉的生活经历,以此向大众展示了西方资本主义国家人们绝望空虚的内心状态。

当时,第二次世界大战刚结束,西方资本主义国家正沉醉于战争带来的利益之中。

随后,国家的国民们只为一味地追求物质享受,而忽略了精神世界的建设。

在这种浮华的社会背景之下,塞缪尔贝克特通过荒诞派作品,警示国民精神建设的重要性。

塞缪尔贝克特身为荒诞派戏剧的集大成者,塞缪尔贝克特一生创作了多达三十来部的舞台剧本,其中大量的作品被拍成了影视作品。

《等待戈多》、《剧终》、《啊,美好的日子》作

为塞缪尔贝克特最杰出的三部作品,他不但为后世留下了巨大的精神财富,同时也让现代人从困乏的精神世界中得到了警醒和振奋。

所以,从塞缪尔贝克特文学建树来看,塞缪尔贝克特的影响无疑是深远而有意义的。