蕨类植物1代表植物

- 格式:ppt

- 大小:69.00 KB

- 文档页数:5

![[蕨类植物]蕨类植物图鉴](https://uimg.taocdn.com/ad2cf13d4a73f242336c1eb91a37f111f1850d36.webp)

[蕨类植物]蕨类植物图鉴篇一: 蕨类植物图鉴*图片均来自网络。

别名:筋骨草、小伸筋、过山龙,石松科垂穗石松属。

主要分布于浙江、福建、台湾及华南、西南地区山溪边或林下荫湿石上。

全植物试管内能抑制某些细菌;在非洲,煎剂用以治疗腹泻、痢疾。

别名:还魂草、长生不死草、长生草、佛手柏等,卷柏科卷柏属。

卷柏根能自行从土壤分离,卷缩似拳状,随风移动,遇水而荣,根重新再钻到土壤里寻找水份,因其耐旱力极强,在长期干旱后只要根系在水中浸泡后就又可舒展,故而得名九死还魂。

往往生长在干燥的岩石缝隙中或荒石坡上。

别名:百叶草、翠云卷柏、地柏叶、分筋草等,卷柏科卷柏属。

产中国中部、西南和南部各省,多生于海拔40-1000m处的林下阴湿岩石上,山坡或溪谷丛林中;多腐殖质土壤或溪边阴湿杂草中,以及岩洞内,湿石上或石缝中。

主要分布在浙江、福建、台湾、广东、广西、湖南、贵州、云南、四川等省区。

别名:海枝草、华水韭,水韭科水韭属。

分布:适于温和湿润,春夏多雨,冬季晴朗较寒冷的亚热带气候区。

主要生长在土壤有机质含量丰富的浅水池塘边和山沟淤泥土上,分布于长江下游局部地区。

中华水韭为中国特有种,属国家一级重点保护野生植物。

它是经第四纪冰川后残存下来的孑遗植物,没有复杂的叶脉组织,在分类上被列为似蕨类,因此它在系统演化上具有很高的研究价值。

此外,它还是1种沼泽指示植物。

别称:松叶兰、铁石松、铁刷把、石寄生、石龙须,松叶蕨科松叶蕨属。

它是最古老最原始的陆生高等植物。

生于山上岩石裂缝中或附生于树干上,分布于中国西南至东南、华南及陕西、江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖南等地;广布于热带和亚热带。

别名:笔竿草、笔筒草、笔头草擦草、锉草、接骨草、节节草等,木贼科木贼属。

分布:木贼主产于东北、华北、内蒙古和长江流域各省,原植物喜潮湿,耐阴,常生于山坡潮湿地或疏林下,易生河岸湿地、溪边,或杂草地。

黑龙江、吉林、辽宁、河北、安徽、湖北、四川、贵州、云南、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、青海等地均有分布。

桫椤是孑遗植物中蕨类植物的代表。

在绿色的植物王国里,蕨类植物是高等植物中较为低级的一个类群,亦称为羊齿植物。

在远古时,蕨类植物原本大都是些高大的树木,后来由于发生种种灾难,大多数被深深地埋在地下变成了煤炭,现今生存在地球上的大多是较矮小的草本植物,只有极少的一些木本种类幸免于难,生存至今,桫椤便是如此。

桫椤繁盛于距今1.6亿年到1.3亿年前的地质历史时期,是当时草食性恐龙等大型动物的重要食物。

植物学家认为,桫椤这一植物家族曾经造就了地球生命史上辉煌的恐龙时代。

恐龙早在7000万年前就已经灭绝,然而桫椤家族的一些成员至今仍生长在热带、亚热带的局部地区。

古老、高大而繁茂的桫椤生长在热带、亚热带森林中,高3-8米,在南太平洋岛屿的森林中最高可达20米左右,是世界上最高大的蕨类植物。

桫椤又名树蕨、蕨树、水桫椤、刺桫椤、大贯众、龙骨风、七叶树,为白垩纪时期遗留下来的珍贵树种,是现今仅存的木本蕨类植物,极其珍贵。

桫椤的出现距今约三亿多年,比恐龙的出现还早一亿五千多万年。

恐龙灭绝,桫椤独存,故桫椤又有“活化石”之称。

因为它稀有珍贵,被国家列为一类保护植物。

桫椤分布于福建福州,安溪;广东连山,新兴;海南琼中;广西龙胜;贵州册亨,赤水;云南广南,贡山;四川合江,邛崃;西藏墨脱以及台湾省海拔400米-900米的区域。

在被誉为“恐龙之乡”的四川自贡市,有一道神奇的幽谷,名叫桫椤谷。

位于荣县城西南48公里处的“金花桫椤谷旅游景区”,占地面积10平方公里,景区内有省级桫椤自然保护区,植被保存完好的万亩森林、千亩红岩湖、千亩优质梨基地及桫椤、钟乳石、瀑布等景观。

金花“桫椤谷”现存有1.6万多株桫椤树,成片的桫椤生长在幽谷之中,成带状分布,植株一般高2米至3米,最高的达6米至7米。

桫椤树形美观,叶如凤尾,有的独自成株,有的两三株并在一起生长,枝繁叶茂,遮天蔽日,形成壮美的景观。

恐龙缘何灭绝至今是个谜。

尽管科学家们跋山涉水搞研究,也很难揭开这一谜底,尽管美国好莱坞投巨资推出科幻大片,如《侏罗纪公园》等,所演绎的只有一时的轰动效应。

三十二种蕨类植物介绍赏析一、狼尾蕨狼尾蕨(Dauallia bullata)又名龙爪蕨、兔脚蕨属于水龙骨目( Polypodiales) 骨碎补科( Davalliaceae) 蕨类植物[1] ,骨碎补科骨碎补属植物。

根茎裸露在外,肉质,长约6-12厘米,表面贴伏着褐色鳞片与毛,如同兔脚,花农因此称它为兔脚蕨或狼尾蕨。

其叶形优美,形态潇洒,根状茎和叶都具极高的观赏价值,是非常流行的室内观赏蕨类;也可以作为景观植物配植于假山岩石边。

其根状茎还能入药,有祛风除湿,清热凉血的功效。

中文学名:狼尾蕨拉丁学名:Dauallia bullata别称:龙爪蕨科属:骨碎补科阴石蕨属二、圆盖阴石蕨圆盖阴石蕨(学名:Humata tyermannii)为骨碎补科阴石蕨属下的一个种。

别名:毛石蚕、岩蚕、白毛岩蚕,其长长的根状茎上密被绒状披针形的灰色鳞片,常自然弯曲,如狼尾,因而又称狼尾山草。

植株直立,高约20厘米,其叶阔卵状三角形。

分布于中国华东、华南及西南地区,越南也有。

中文学名:圆盖阴石蕨拉丁学名:Humata tyermannii别称:毛石蚕、岩蚕、白毛岩蚕温度与环境:生长适温21~26℃,冬季室温应保持在5℃以上,即可越冬而叶色不变。

最喜明亮的散射光,夏、秋季遮光60%,冬、春季遮光30%为宜。

畏强光,光线过强时易叶片泛黄。

圆盖阴石蕨主要用分株和扦插、两种方法繁殖。

扦插时,将根状茎切成10厘米左有的段,在伤口上涂上草木灰,然后斜插入干净的腐殖土中,保持一定的湿度并认真遮萌。

春季扦插的,约一个月就可发芽居叶。

分株常在春季分盆时,将根状茎分切开,每段留2-3片叶或芽,放在土表或稍加覆土,使其固定,置阴湿处,待新根长出后再逐步移至半阴处。

三、银脉凤尾蕨银脉凤尾蕨,又名白羽凤尾蕨、白斑凤尾蕨。

是凤尾蕨属、凤尾蕨组剑叶凤尾蕨的一个变种。

与剑叶凤尾蕨(原变种)区别在于:该种羽片中央沿主脉两侧各有1条纵行的灰白色带。

四、阿波银线蕨阿波银线蕨,凤尾蕨科凤尾蕨属,这种原始而古老的植物,曾是地球上最早的生命,原产于热带、亚热带、甚至寒带地区,分布极其广泛,品种繁多,大多数热带品种较适合室内栽培。

国家一级保护蕨类植物1.蕨类植物:玉龙蕨、中华水韭、光叶蕨。

2.被子植物:革苞菊、长蕊木兰、藤枣、萼翅藤、膝柄木、珙桐属、狭叶坡垒、望天树、普陀鹅耳枥、掌叶木、异形玉叶金花、天目铁木、坡垒、合柱金莲木、伯乐树、东京龙脑香。

3.裸子植物:长白松、银杏、银杉、资源冷杉、苏铁属、红豆杉属、云南穗花杉、百山祖冷杉、水松、水杉、梵净山冷杉、巨柏、元宝山冷杉。

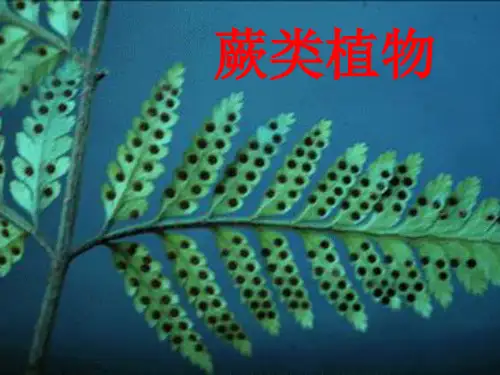

4.蕨类植物门是植物界的一门。

根、茎、叶中具真正的维管组织,以孢子繁殖。

绝大多数在叶片下表面长有孢子囊,并聚集成各式各样的斑点或线条状的孢子囊群,初时为绿色,老时为锈黄色,有的裸露,有的具各种形状的盖。

蕨类植物不开花结果,一般从外形上难以和种子植物相区别。

它形体多样,从高不到5毫米的微小草本,到高可达20米的乔木状植物。

蕨类植物门全世界约有12000种,广布世界各地,除沙漠、极干旱寒冷地区外,各地均有分布,尤以热带、亚热带为最丰富。

根据蕨类植物学家秦仁昌院士的分类,中国共有蕨类植物63科、228属,约2500种,它们大都喜生于温暖阴湿白森林环境,成为森林植被中草本层的重要组成部分,以华南、西南地区最为丰富。

在生态习性上,有水生、土生、石生、附生或缠绕树干。

蕨类植物门下的植物是最古老的陆生植物。

在生物发展史上,35000万年到27000万年的泥盆纪晚期到石炭纪时期,是蕨类最繁盛的时期,为当时地球上的主要植物类群。

二叠纪末开始蕨类植物大量绝灭,其遗体埋藏地下,形成煤层。

蕨类植物门大多为土生、石生或附生,少数为湿生或水生,喜阴湿温暖的环境;广布世界各地,除沙漠、极干旱寒冷地区外,各地均有分布,尤以热带、亚热带为最丰富;高山、平原、森林、草地、溪沟、岩隙和沼泽中,都有蕨类植物生活。

在中国主要以华南、西南地区分布最为丰富,它们大都喜生于温暖阴湿白森林环境,为森林植被中草本层的重要组成部分。

2024版七年级生物上册第二单元多种多样的生物“第一章植物的类群”必背知识点一、藻类植物1. 定义与特征藻类植物是一类没有根、茎、叶分化,能进行光合作用的低等植物。

它们大多生活在水中,少数生活在潮湿的陆地环境中。

结构上,有的藻类是单细胞 (如衣藻),有的是多细胞 (如海带)。

它们的细胞内含有叶绿素,能进行光合作用。

2. 生活环境主要分布在水中,如淡水湖泊、河流、海洋等。

部分种类也能生活在陆地上阴湿的环境中。

3. 与人类的关系某些藻类是人类的食物来源,如海带、紫菜等。

从藻类植物中可以提取碘、褐藻胶和琼脂等物质,用于工业和医药。

某些藻类还能作为养殖业的饵料。

二、苔藓植物1. 定义与特征苔藓植物是一类有茎、叶和假根分化的植物,但茎中没有导管,叶中没有叶脉,假根不能吸收水分和无机盐。

苔藓植物的叶通常只有一层细胞,对有毒气体十分敏感,可作为监测空气污染程度的指示植物。

2. 生活环境主要生活在陆地潮湿的环境中,如岩石表面、树干上、土壤表面等。

3. 代表植物葫芦藓是苔藓植物的代表之一,其植株矮小,具有假根和类似茎、叶的分化。

三、蕨类植物1. 定义与特征蕨类植物是一类有根、茎、叶分化的植物,并且具有输导组织。

蕨类植物的叶背面通常生有孢子囊,孢子囊中的孢子是其繁殖单位。

2. 生活环境主要生活在陆地阴湿的环境中,如林下、溪边等。

3. 代表植物肾蕨是蕨类植物的代表之一,其形态优美,可供观赏,同时具有一定的药用价值。

四、植物的类群比较五、植物类群与人类的关系藻类、苔藓和蕨类植物在生态系统中扮演着重要角色,如作为生产者进行光合作用,为其他生物提供氧气和食物。

这些植物也是人类食物、工业原料和药物的来源之一。

同时,它们还能作为环境监测的指示植物,帮助人们了解环境质量的变化。

以上是2024版七年级生物上册第二单元多种多样的生物 “第一章 植物的类群”的必背知识点。

这些知识点涵盖了藻类、苔藓和蕨类植物的定义、特征、生活环境以及与人类的关系等方面,是学习这一章节的基础。

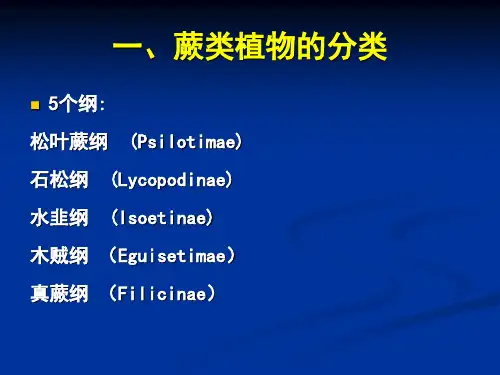

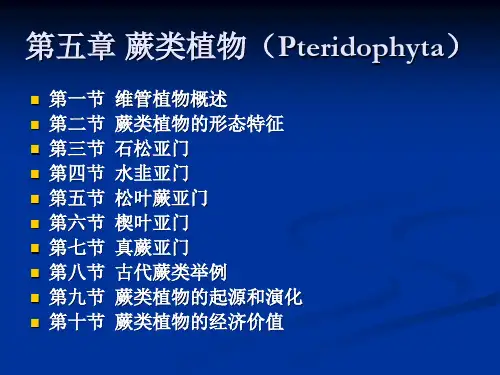

第九章 蕨类植物(Pteridophyta)第一节:蕨类植物概述 第二节:松叶蕨亚门 第三节:石松亚门 第四节:水韭亚门 第五节:楔叶蕨亚门 第六节:真蕨亚门 第七节:蕨类植物的起源和演化第一节 蕨类植物概述一、基本特征 1、蕨类植物是介于苔藓植物和种子植物之间的一个类群,是高等的孢子植物,又是低等的维管植物,同时又是颈卵器植物和有 胚植物。

(1)有根、茎、叶分化,具维管组织; (2)孢子体发达,配子体不发达(原叶体,都能独立生活); (3)无性生殖只产生孢子、不产生种子,为孢子植物; (4)有性生殖时在配子体上形成精子器、颈卵器,故又称颈卵 器植物,合子萌发形成胚(有胚植物)。

(5)异形世代交替生活史2、习性及分布 地球上约12000多种,绝大多数为草本。

我国约2600种,多分布于长江流域产南各省区及台湾省等地,特别以云南种类丰富,约1000多种, 习性:喜阴湿、湿暖,以热带、亚热带为分布中心。

二、孢子体 体表附属物:表皮毛和鳞片 根:多数具不定根,具较好的吸收能力,极少数原始种 类仅具假根。

茎: 叶: 孢子囊和孢子蕨类植物表皮毛和鳞片茎可分为几种类型 根状茎:地下横走或匍匐地面或斜生、蔓生等。

气生茎、地上茎:在地表以上,原始的二叉分枝、较高级的为单轴分枝,少不分枝。

直立茎:直立粗状为树干状,如树蕨属的桫椤等。

茎的中柱类型主要有原生中柱、管状中柱、网状中柱和多环管状中柱,木质部主要由管胞和薄壁组织 构成,韧皮部主要由筛胞,筛管及韧皮薄壁组织构 成,一般无形成层。

蕨类植物的管胞和导管叶的分类 根据起源方式、形态、结构:¾ 小型叶:主要存在于拟蕨中,延生起源,无叶隙和叶柄,只 具一个单一不分枝的叶脉,为原始的类型。

¾ 大型叶:顶枝起源,有叶片、叶柄两部分,有维管束,叶隙 有或无,叶脉多分枝,存在于真蕨类,较进化的类型。

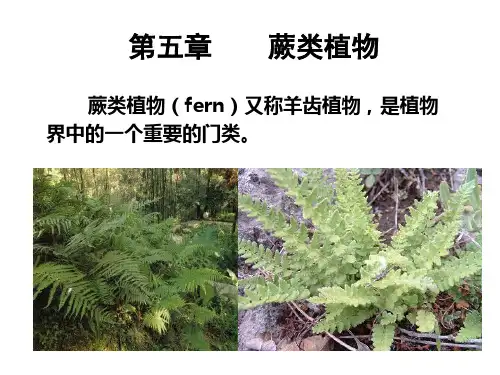

第五章蕨类植物(P t e r i d o p h y t e)基本知识体系本章内容为蕨类植物的特征、分布、繁殖、生活史及代表物和经济价值重点和难点重点:在于蕨类植物的特征、难点:理解蕨类植物的繁殖和生活史基本要求叙述蕨类植物的分布、经济价值;概括蕨类植物的繁殖、生活史;熟练说出蕨类植物的特征。

蕨类植物曾在地球的历史上盛极一时,古生代后期,石炭纪和二叠纪为蕨类植物时代,当时那些大型的树蕨如鳞木、封印木、芦木等,今已绝迹,是构成化石植物和煤层的一个重要组成部分。

现存的蕨类植物约有12000种,广泛分布于世界各地,尤其是热带和亚热带最为丰富。

我国有61科223属,约2600种,主要分布在华南及西南地区,仅云南一省就有1000多种,所以在我国有“蕨类王国”之称。

已知可供药用的蕨类植物有39科300余种。

1.蕨类植物的主要特征1.1蕨类植物的一般特征1、蕨类植物也称羊齿类植物,既是孢子植物,又是维管植物,比苔藓植物进化,较种子植物原始,介于两者之间。

2、有明显的世代交替现象,但孢子体(绿色植物体)发达,配子体(原叶体)退化,两者都能独立生活(与苔藓不同)。

3、属于多年生草本植物,孢子体有根、茎、叶的分化,生长期长;配子体产生精子器和颈卵器,生长期短,形成孢子体后,配子体则死亡。

4、有维管束的分化,无形成层,中柱较原始。

5、只产生孢子,不产生种子,既是高等的孢子植物,又是原始的维管植物。

1.2蕨类植物形态特征1.孢子体的形态现在的蕨类植物是进化水平最高的孢子植物。

孢子体发达,有真正的根、茎、叶的分化,大多数的蕨类植物为多年生草本,仅少数为一年生。

(1)根通常为不定根,形成须根状。

(2)茎大多数为根状茎,匍匐生长或横走。

少数具地上茎,直立成乔木状,如桫椤C y a t h e a s p i n u l o s a W a l l.e x H O O K.。

茎上通常被有鳞片或毛茸。

鳞片膜质,有各种形状,鳞片上常有粗或细的筛孔。