2017高考古代诗歌鉴赏修辞手法

- 格式:docx

- 大小:25.46 KB

- 文档页数:7

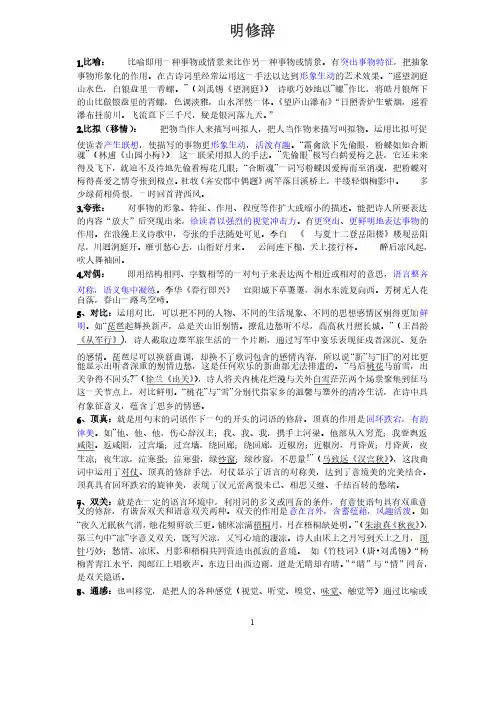

考点十鉴赏诗歌的修辞手法【复习任务】1.把握诗歌的修辞手法的内涵。

2.熟记古诗常见的修辞手法。

3.把握诗歌的修辞手法的命题特点及解题方法。

【备考策略】一、知识储备⑴古代诗歌常用的修辞手法:比喻、比拟、夸张、对比、设问、借代、对偶、排比、反问、双关、反复、互文、叠字等。

⑵分析修辞手法,就是分析其表情达意的作用。

1.比喻:一种把一事物比成另一本质不同的事物的修辞手法。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征、使描绘的事物形象生动、化实为虚、化抽象为具体、化无形为有形的作用。

如李煜《虞美人》最后两句写“愁”,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

”这里先用设问,后用比喻,两种修辞手法综合运用,以江水写愁,形象地写出作者绵长久远的愁思。

比喻能化抽象为具体、化无形为有形。

2.比拟:把甲事物模拟作乙事物来写的修辞方式。

包括拟人和拟物。

使事物人格化,使无生命的东西活跃起来,使抽象的事物生动有趣、具体化,启发联想,丰富思想感情。

比拟与比喻不同:(1)比拟是把甲事物模拟作乙事物,比喻是把甲事物比作乙事物;(2)比喻中喻体(作比的事物)一般要出现,比拟中(模拟的事物)是不出现的。

如李白《独坐敬亭山》“众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山”。

运用了拟人手法,表达了诗人因怀才不遇而产生的孤独、寂寞的感情。

3.夸张:为了突出和强调某种事物或事物的某种特征,借助于想象,故意地对事物进行夸大或缩小的描写,以引人注目,烘托气氛,增强联想,给人启示。

合理的夸张看似不符合事理,却符合情理。

如李白《秋浦歌》“白发三千丈,缘愁似个长”。

愁生白发,诗人用夸张的手法写白发竟有“三千丈”那么长,可见愁思的深重。

4.对比:把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起,相互比较。

运用对比,或使对立的事物的矛盾鲜明突出,揭示本质,给人深刻启示;或使事物对立的两个方面互相映衬,相得益彰,给人深刻印象,使美者更美,丑者更丑。

如高适《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

免费范文的小编给各位考生整理了2017年高考语文必考知识点:《赠从弟》原文翻译及鉴赏,希望对大家有所帮助。

更多的资讯请持续关注免费范文。

目前,高三的同学已经开始了高考第一轮复习,在这一阶段的复习当中,我们要注重对基础知识的掌握,牢固的基础知识会为我们今后的深入复习打下基础。

那么现在,小编就为大家搜集整理《2017年高考语文必考知识点:《赠从弟》原文翻译及鉴赏》,帮助大家进行第一轮复习。

古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要注意积累。

文言文翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用词造句和表达方式的特点。

以下《赠从弟》原文及翻译仅供参考,请大家以所在地区课本为主。

《赠从弟》原文亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

《赠从弟》原文翻译高山上挺拔耸立的松树,顶着山谷间瑟瑟呼啸的狂风。

风声是如此的猛烈,而松枝是如此的刚劲!任它满天冰霜惨惨凄凄,松树的腰杆终年端端正正。

难道是松树没有遭遇凝重的寒意?不,是松柏天生有着耐寒的本性!《赠从弟》注释①亭亭:高耸的样子。

②瑟瑟:形容寒风的声音。

③一何:多么。

④惨凄:凛冽、严酷。

⑤罹( lí)凝寒:遭受严寒。

罹,遭受。

⑥岂不罹凝寒?松柏有本性”二句是说,难道松柏没有遭到严寒的侵凌吗?(但是它依然青翠如故,)这是它的本性决定的。

⑦本文选自《先秦汉魏晋南北朝诗·魏诗》卷三。

刘桢(?--217),东汉末诗人,建安七子之一,以五言诗著称。

有《赠从弟》诗三首,都用比兴的修辞手法。

这是第二首。

作者以松柏为喻,赞颂松柏能够挺立风中而不倒,经严寒而不凋。

勉励他的堂弟坚贞自守,不因外力压迫而改变本性。

⑧从弟:堂弟。

《赠从弟》鉴赏刘桢的诗刚劲挺拔,卓荦不凡。

曹丕称“其五言诗之善者,妙绝时人”。

《赠从弟》共三首,为其代表作,尤以第二首著称于世。

《赠从弟》(其二)貌似咏物,实为言志,借青松之刚劲,明志向之坚贞。

高考语文复习教案《鉴赏诗歌的修辞手法》【2017年高考全国新课标卷】阅读下面这首宋诗,完成问题。

送子由使契丹苏轼云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁月,湖山应梦武林春。

单于若问君家世,莫道中朝第一人。

【注】清禁:皇宫。

苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。

武林:杭州的别称。

苏轼时知杭州。

唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。

后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”本诗尾联用了唐代李揆的典故,以下对此进行的赏析不正确的两项是()()A.本联用李揆的典故准确贴切,因为苏轼兄弟在当时声名卓著,与李揆非常相似。

B.中原地域辽阔,人才济济,豪杰辈出,即使卓越如苏轼兄弟,也不敢自居第一。

C.从李揆的故事推断,如果苏辙承认自己的家世第一,很有可能被契丹君主扣留。

D.苏轼告诫苏辙,作为大国使臣,切莫以家世傲人,而要展示出谦恭的君子风度。

E.苏轼与苏辙兄弟情深,此时更为远行的弟弟担心,希望他小心谨慎,平安归来。

【参考答案】BD【试题分析】本题主要考查尾联用典的意图。

应结合全诗以及典故的内容分析。

B项“即使卓越如苏轼兄弟,也不敢自居第一”错,诗歌的标题是“送子由使契丹”,而典故中李揆因担心被扣留,不承认自己是“第一人李揆”,可见诗人此时运用典故的目的应与李揆有相同之处。

D项“切莫以家世傲人,而要展示出谦恭的君子风度”有误,这个选项忽视了子由出使契丹这一背景以及李揆典故的内容。

【易错警示】解答本题之前,考生应先明确典故的类型以及诗人运用典故的目的。

典故一般分为两大类,一为国家,一为个人。

运用前者,多为借古讽今,讽谏君王;运用后者,多为仰慕前人,感怀自己,或者抒发同病之悲等。

故解答此类题目,应先关注典故的内容,本题中的典故是“李揆因担心被扣留而否认是‘大唐第一人’”,而苏辙出使契丹与李揆之行相同,故苏轼有与李揆一样的担忧。

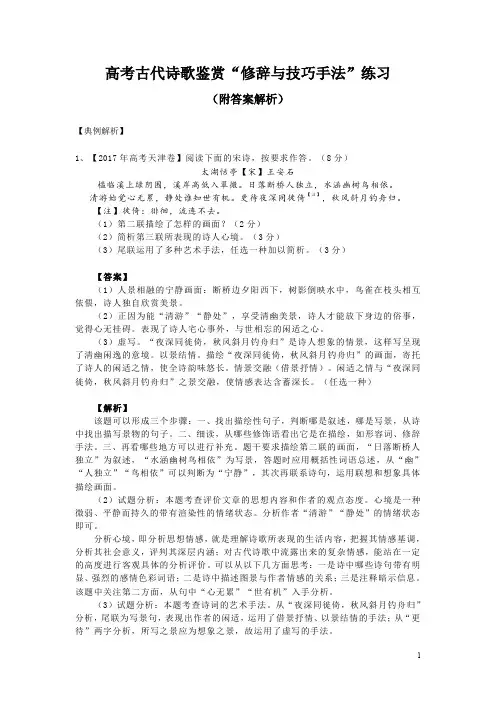

高考古代诗歌鉴赏“修辞与技巧手法”练习(附答案解析)【典例解析】1、【2017年高考天津卷】阅读下面的宋诗,按要求作答。

(8分)太湖恬亭【宋】王安石槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚【注】,秋风斜月钓舟归。

【注】徙倚:徘徊,流连不去。

(1)第二联描绘了怎样的画面?(2分)(2)简析第三联所表现的诗人心境。

(3分)(3)尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

(3分)【答案】(1)人景相融的宁静画面:断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

(2)正因为能“清游”“静处”,享受清幽美景,诗人才能放下身边的俗事,觉得心无挂碍。

表现了诗人宅心事外,与世相忘的闲适之心。

(3)虚写。

“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

以景结情。

描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

情景交融(借景抒情)。

闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

(任选一种)【解析】该题可以形成三个步骤:一、找出描绘性句子,判断哪是叙述,哪是写景,从诗中找出描写景物的句子。

二、细读,从哪些修饰语看出它是在描绘,如形容词、修辞手法。

三、再看哪些地方可以进行补充。

题干要求描绘第二联的画面,“日落断桥人独立”为叙述,“水涵幽树鸟相依”为写景,答题时应用概括性词语总述,从“幽”“人独立”“鸟相依”可以判断为“宁静”,其次再联系诗句,运用联想和想象具体描绘画面。

(2)试题分析:本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。

心境是一种微弱、平静而持久的带有渲染性的情绪状态。

分析作者“清游”“静处”的情绪状态即可。

分析心境,即分析思想情感,就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;对古代诗歌中流露出来的复杂情感,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。

高考古诗鉴赏之修辞手法、表现手法、表达方式终极总结古代诗歌鉴赏之修辞手法、表现手法、表达方式古诗词鉴赏表达技巧和表现手法例析(一)表达方式及其作用1.抒情:(同是天涯沦落人,相逢何必曾相识)直接(即景抒怀、直抒胸臆)、间接(借景抒情、寓情于景、托物言志、怀古伤己);2.描写:(明月松间照,清泉石上流)直接(正面)、间接(侧面);3.咏物(叙述:待到山花烂漫时,她在丛中笑);4.议论(议论往往与抒情结合一起。

“生当作人杰,死亦为鬼雄”)。

(二)修辞手法及作用描绘类(作用:生动形象):比喻(生动形象地表达[描绘]了……内涵[形态])、夸张(生动地突出了…特征)、比拟(生动传神地突出了…形象或抒发了…感情)、借代、通感;结构类(作用:和谐音韵、强调突出、充沛感情):排比、对偶、反复、顶针;语气类(作用:增强语气、强化感情、引发思考):设问、反问。

1.比喻,用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

可分为明喻、暗喻、借喻。

有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

2. 借代,借用相关的事物来代替所要表达的事物。

借代可用部分代表全体,具体代替抽象,用特征代替人。

借代的运用使语言简练、含蓄。

“知否,知否?应是绿肥红瘦“(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

3. 夸张,对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。

有更突出、更鲜明地表达事物的作用。

“白发三千丈,缘愁似个长”(李白《秋浦歌》)愁生发,诗人用夸张的手法写白发竟有“三千丈”那么长,可见愁思的深重。

4. 对偶,用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”(杜甫《登高》)从篇法结构来讲,这首诗四联八句,句句皆对仗,对得圆浑自然,不见斧凿之痕。

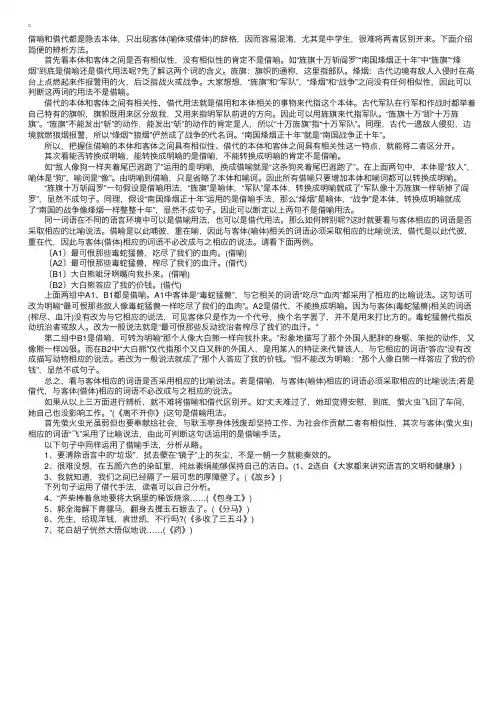

借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因⽽容易混淆,尤其是中学⽣,很难将两者区别开来。

下⾯介绍简便的辨析⽅法。

⾸先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗⼗万斩阎罗”“南国烽烟正⼗年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代⽤法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这⾥指部队。

烽烟:古代边境有敌⼈⼊侵时在⾼台上点燃起来作报警⽤的⽕,后泛指战⽕或战争。

⼤家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的⽤法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代⽤法就是借⽤和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在⾏军和作战时都举着⾃⼰特有的旗帜,旗帜既⽤来区分敌我,⼜⽤来指明军队前进的⽅向。

因此可以⽤旌旗来代指军队。

“旌旗⼗万”即“⼗万旌旗”。

“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是⼈,所以“⼗万旌旗”指“⼗万军队”。

同理,古代⼀遇敌⼈侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。

“南国烽烟正⼗年”就是“南国战争正⼗年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这⼀特点,就能将⼆者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如“敌⼈像狗⼀样夹着尾巴逃跑了”运⽤的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。

在上⾯两句中,本体是“敌⼈”,喻体是“狗”,喻词是“像”。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

“旌旗⼗万斩阎罗”⼀句假设是借喻⽤法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像⼗万旌旗⼀样斩掉了阎罗”,显然不成句⼦。

同理,假设“南国烽烟正⼗年”运⽤的是借喻⼿法,那么“烽烟”是喻体,“战争”是本体,转换成明喻就成了“南国的战争像烽烟⼀样整整⼗年”,显然不成句⼦。

1明修辞1.比喻: 比喻即用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

有比喻即用一种事物或情景来比作另一种事物或情景。

有突出事物特征突出事物特征,把抽象事物形象化的作用。

在古诗词里经常运用这一手法以达到事物形象化的作用。

在古诗词里经常运用这一手法以达到形象生动形象生动的艺术效果。

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”(刘禹锡《望洞庭》) 诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

《望庐山瀑布》“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”2.比拟(移情): 把物当作人来描写叫拟人,把人当作物来描写叫拟物。

运用比拟可促使读者使读者产生联想产生联想,使描写的事物更,使描写的事物更形象生动形象生动,活泼有趣。

“霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”(林逋《山园小梅》) 这一联采用拟人的手法。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至消魂,把粉蝶对梅得喜爱之情夸张到极点。

杜牧《齐安郡中偶题》两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

3.夸张: 对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。

能把诗人所要表达的内容“放大”后突现出来,的内容“放大”后突现出来,给读者以强烈的视觉冲击力给读者以强烈的视觉冲击力。

有。

有更突出、更鲜明地表达事物更突出、更鲜明地表达事物的作用。

在浪漫主义诗歌中,夸张的手法随处可见。

李白作用。

在浪漫主义诗歌中,夸张的手法随处可见。

李白 《 与夏十二登岳阳楼》楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

吹人舞袖回。

4.对偶: 即用结构相同、字数相等的一对句子来表达两个相近或相对的意思,即用结构相同、字数相等的一对句子来表达两个相近或相对的意思,语言整齐语言整齐对称,语义集中凝练。

2017年全国各地高考语文真题之诗歌鉴赏题所考查的情况分析(阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

礼部贡院阅进士就试欧阳修紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是(5分)A.诗的第一句写出了考场肃穆而又怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生们奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

15.本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。

(6分)【答案解析】14.BE【试题分析:B项“重点在表现考生们奋勇争先、一往无前”说法错误,此句重点描绘士子答题情况,考生们大清早就入场了,没有一点喧闹嘈杂之声。

E项“表示选材工作要依靠其他考官来完成”是谦逊之辞。

全诗透露出一种惜才爱才的真挚感情,也表达了要为国家选出真正的人才的责任感和使命感。

】【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧,评价文章的思想内容和作者的观点态度。

能力层级为鉴赏评价D。

【名师点睛】注意易错点:意象错误+情感错误+手法错误。

15.①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;(2分)②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;(2分)③强化作者充满希望的喜悦之情。

(2分)【试题分析:“下笔春蚕食叶声”,先点出其修辞手法,比喻:把考生们在纸上答题写字的声音比喻成春蚕嚼食桑叶的声音;再表述其作用、效果:描写了考场上考生们紧张严肃答题的场景,也显示出来考生才华横溢,答题速度快。

借此强化作者的喜悦之情。

】【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D。

【名师点睛】答题重点:诗句翻译+情感主旨。

鉴赏诗歌的表达技巧之修辞手法一)诗词中常用的修辞手法有:比喻、借代、双关、夸张、比拟、对偶、反复、互文、反问、设问、通感等。

1•比喻。

诗词中运用比喻,在写景状物时能突出生动的意象,强化特定意境的渲染;议理抒情时能使抽象的情与理生动形象,耐人寻味。

如:“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”刘(禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

再如:“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”(贺知章《咏柳》)把春风比作剪刀,形象生动地写出了春风送暖、杨柳垂绿的美景;作者又暗喻自己是识拔人才的春风,把万柳绿丝绦比作人才,表达作者识人用人之乐。

例:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(苏轼《饮湖上初晴后雨》)2•借代。

借代在古诗词中运用得最广泛。

称人时可用籍贯、官职、做官地等来代称,称物时可用一些有特征的或相关联的另一类事物来代称,有的代称甚至相沿成习。

借代在诗词表情达意方面的作用很多,或得体,或含蓄,或形象,或别致。

如:“浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

”“丝竹”代音乐(白居易《琵琶行》);“朱门酒肉臭,路有冻死骨。

”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)“朱门”代指富豪之门,他们常把大门油漆成红色,以显示宅府的华贵及身份的显赫。

例:知否,知否?应是绿肥红瘦。

(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零。

江山代有才人出,各领风骚数百年。

(赵翼《论诗绝句》)3•双关。

古典诗词讲究含蓄美,因而双关手法运用较多,双关又分谐音双关和语意双关。

双关是言在此而意在彼,使表情达意更含蓄,更有趣。

如:“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

”晴“ ”谐“情”(刘禹锡《竹枝词》);再如“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(李商隐《无题》)“丝”谐“思”。

例:粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

古代诗歌鉴赏的表达技巧鉴赏诗词的表达技巧考查的是考生的鉴赏评价能力。

鉴赏评价能力是阅读能力的最高层级。

鉴赏诗词的表达技巧,包括三个层面的内容:修辞手法、表达方式、表现手法。

一、修辞手法比喻、拟人、借代、夸张、对偶、反问、设问、双关、互文、反复等。

(一)比喻试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(贺铸《青玉案》)(设问、比喻、夸张)【赏析】若要问我有多愁?就像那遍地迷蒙的衰草那样多,像满天飘舞的柳絮那样乱,像黄梅时节的细雨连绵不绝。

用“一川烟草”“满城风絮”“梅子黄时雨”三个比喻,即博喻,抒发了词人因思慕而引起的无限愁思。

(二)拟人霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

(林通《山园小梅》)(拟人)【赏析】白鹤将要飞下来时,先偷看梅花几眼;粉蝶如果知道梅花这样美,该早就销魂了。

“先偷眼”极写白鹤爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶因爱梅而至销魂,把粉蝶对梅的喜爱之情夸张到极点。

(三)借代1、知否,知否?应是绿肥红瘦。

(李清照《如梦令》)(借代)【赏析】诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写出了叶的茂盛和花的凋零。

2、“终岁不闻丝竹声”“门前冷落鞍马稀”(白居易《瑟琶行》)“何以解忧,惟有杜康”(曹操《短歌行》)(借代)【赏析】诗中分别以“丝竹”代音乐,以“鞍马”代客人,以“杜康”代酒。

(四)夸张千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

(杜牧《江南春》)(夸张)【赏析】对这首诗,明代的文学家杨慎在《升庵诗话》中批评说:“千里营啼,谁人听得?千里绿映红,谁人见得?若作十里,则营啼绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在其中矣。

”作者写的是江南春天的景象。

诗中的“千里”使用了夸张手法,写出了江南的广阔和春意盎然。

这样写可以引起读者的想象和联想,使诗歌更富表现力和感染力。

(五)对偶1、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)(对偶)2、战士军前半死生,美人帐下犹歌無,(高话《燕歌行》)(对偶、对比)【赏析】以战士死在沙场与将帅纵情声在进行对比,形象鲜明,揭露深刻(六)反问百战疲劳壮士哀,中原一败势难同,江东弟子今犹在,肯为君王卷土来?(王安石《乌江亭》)(反问)【赏析】经过多次战争的疲劳的壮士非常悲哀,中原一败之后大势难以挽回。

高考古代诗歌鉴赏“修辞与技巧手法”练习(附答案解析)【典例解析】1、【2017年高考天津卷】阅读下面的宋诗,按要求作答。

(8分)太湖恬亭【宋】王安石槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚【注】,秋风斜月钓舟归。

【注】徙倚:徘徊,流连不去。

(1)第二联描绘了怎样的画面?(2分)(2)简析第三联所表现的诗人心境。

(3分)(3)尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

(3分)【答案】(1)人景相融的宁静画面:断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

(2)正因为能“清游”“静处”,享受清幽美景,诗人才能放下身边的俗事,觉得心无挂碍。

表现了诗人宅心事外,与世相忘的闲适之心。

(3)虚写。

“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

以景结情。

描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

情景交融(借景抒情)。

闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

(任选一种)【解析】该题可以形成三个步骤:一、找出描绘性句子,判断哪是叙述,哪是写景,从诗中找出描写景物的句子。

二、细读,从哪些修饰语看出它是在描绘,如形容词、修辞手法。

三、再看哪些地方可以进行补充。

题干要求描绘第二联的画面,“日落断桥人独立”为叙述,“水涵幽树鸟相依”为写景,答题时应用概括性词语总述,从“幽”“人独立”“鸟相依”可以判断为“宁静”,其次再联系诗句,运用联想和想象具体描绘画面。

(2)试题分析:本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。

心境是一种微弱、平静而持久的带有渲染性的情绪状态。

分析作者“清游”“静处”的情绪状态即可。

分析心境,即分析思想情感,就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;对古代诗歌中流露出来的复杂情感,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。

鉴赏诗歌的表达技巧之修辞手法一)诗词中常用的修辞手法有:比喻、借代、双关、夸张、比拟、对偶、反复、互文、反问、设问、通感等。

1 •比喻。

诗词中运用比喻,在写景状物时能突出生动的意象,强化特定意境的渲染;议理抒情时能使抽象的情与理生动形象,耐人寻味。

如: “遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”刘(禹锡《望洞庭》)诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

再如: “不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”贺(知章《咏柳》)把春风比作剪刀,形象生动地写出了春风送暖、杨柳垂绿的美景;作者又暗喻自己就是识拔人才的春风,把万柳绿丝绦比作人才,表达作者识人用人之乐。

例:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(苏轼《饮湖上初晴后雨》)2•借代。

借代在古诗词中运用得最广泛。

称人时可用籍贯、官职、做官地等来代称,称物时可用一些有特征的或相关联的另一类事物来代称,有的代称甚至相沿成习。

借代在诗词表情达意方面的作用很多,或得体,或含蓄,或形象,或别致。

如: “浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

”“丝竹”代音乐(白居易《琵琶行》);“朱门酒肉臭,路有冻死骨。

”杜(甫《自京赴奉先县咏怀五百字》)“朱门”代指富豪之门,她们常把大门油漆成红色,以显示宅府的华贵及身份的显赫。

例:知否,知否?应就是绿肥红瘦。

(李清照《如梦令》)诗中用“绿”与“红”两种颜色分别代替叶与花,写叶的茂盛与花的凋零。

江山代有才人出,各领风骚数百年。

(赵翼《论诗绝句》)3 •双关。

古典诗词讲究含蓄美,因而双关手法运用较多,双关又分谐音双关与语意双关。

双关就是言在此而意在彼,使表情达意更含蓄,更有趣。

如: “东边日出西边雨,道就是无晴却有晴。

”“晴”谐“情”刘(禹锡《竹枝词》);再如“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”李(商隐《无题》)“丝”谐“思”。

例: 粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

(于谦《石灰吟》)我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。

(毛泽东《蝶恋花答李淑一》)杨柳"表面上指的就是杨花、柳絮,实际上指的就是杨开慧、柳直荀两位烈士。

4 •夸张。

夸张就就是把事物夸大或缩小,它可以使感情表达得更强烈、更鲜明,更能感染读者。

如:上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,冬雷阵阵,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!(汉乐府《上邪》)少女以五件不可能出现的事为誓,表达了对爱情的热烈坚贞与无所顾忌的追求,人物形象鲜明。

“白发三千丈,缘愁似个长。

”李(白《秋浦歌》);再如: “千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

”白(居易《琵琶行》)例:飞流直下三千尺,疑就是银河落九天。

李白《望庐山瀑布》天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

(李白《梦游天姥吟留别》5 •比拟。

就就是把人当作物来写或把物当作人来写,从而使描写生动形象,使画面鲜明灵动,使表情达意更别致、更隽永。

例如: “新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

”韩(愈《春雪》)把春雪描绘得美好而富有灵性,饶有情趣。

“槛菊愁烟兰泣露罗幕轻寒,燕子双飞去。

明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

”晏(殊《蝶恋花》上阕)将菊、兰、明月人格化,将主观感情移于客观事物,表现了女主人公难以排遣的离愁。

例: 茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

(王安石《书湖阴先生壁》)满载一船秋色,平铺十里湖光。

波神留我瞧斜阳,唤起鳞鳞细浪。

(张孝祥《西江月阻风三峰下》)6•对偶。

用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近的意思。

语言简练,整齐对称,意义集中含蓄。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”杜(甫《登高》)“无边落木” 对“不尽长江”使诗的意境显得广阔深远,“萧萧”的落叶声对“滚滚”的水势更使人觉得气象万千,令人感受到诗人韶华易逝,壮志难酬的苦痛。

例: 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

(杜甫《绝句》)无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

(晏殊《浣溪沙》)7 •反复。

指某些词句多次出现,达到强调事件,渲染气氛,抒发感情的效果。

如而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。

”《(丑奴儿?书博山道中壁》?辛弃疾);再如“红酥手,黄縢酒。

满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄。

一怀愁绪,几年离索。

错,错,错。

春如旧,人空瘦。

泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。

莫,莫,莫。

”陆(游《钗头凤》)例:兴,百姓苦;亡,百姓苦。

(张养浩的《山坡羊潼关怀古》)争渡,争渡。

惊起一滩鸥鹭。

(李清照《如梦令》)8•互文。

就就是把两个事物在上下文只出现一个而省略另一个,即所谓两物各举一边而省文”以,收到言简意赅的效果。

如“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

”《(江上逢李龟年》)其中见"与闻"互补见义。

东西植松柏,左右种梧桐。

枝枝相覆盖,叶叶相交通。

”(《孔雀东南飞》)这里左右、东西都种上了松柏、梧桐,枝枝、叶叶都相互覆盖、交通。

例:主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

(白居易《琵琶行》)秦时明月汉时关,万里长征人未还。

(王昌龄《出塞》)9•反问。

用疑问的形式表达确定的意思。

用来加强语气,表达强烈的感情。

如百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?”王《安石《叠题乌江亭》)使用反问句式,语气冷峻,强调了历史之必然。

例:凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?(辛弃疾《永遇乐京口北固亭怀古》)安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?(李白《梦游天姥吟留别》)10 •设问。

就就是先提出问题,接着自己把瞧法说出。

开篇设问,可以带动全篇;中间设问,可以承上启下;结尾设问,可以深化主题,令人回味。

如“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

”杜《甫《蜀相》)再如: “今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

”柳《永《雨霖铃》)例: 问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(李煜《虞美人》)问渠那得清如许?为有源头活水来。

(朱熹《观书有感》)11 •通感。

就就是把视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉沟通起来,借联想引起感觉转移,以一种感觉写另一种感觉的修辞手法。

如“凤吹声如隔彩霞,不知墙外就是谁家。

重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。

”郎《士元《听邻家吹笙》)首句“隔彩霞”渲染了奏乐的环境,烘托出笙乐的明丽新鲜;第四句以花为意象描写音乐。

以上两句用视觉意象写听觉感受,别具一格。

一为迁客去长沙,西望长安不见家。

黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。

(李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》)绿扬烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

(宋祁《玉楼春》)二)例题1 •阅读下面的曲词,回答问题。

(6分)【折桂令】问秦淮 孔尚任问秦淮旧日窗寮 ,破纸迎风 ,坏槛当潮 ,目断魂消。

当年粉黛 ,何处笙箫 ? 罢灯船端阳不闹 ,收酒 旗重九无聊。

白鸟飘飘 ,绿水滔滔 ,嫩黄花有些蝶飞 ,新红叶无个人瞧。

(1) “当年粉黛 ,何处笙箫 ?”用了什么修辞手法? (2 分)答案 :(1)借代、反问。

2 •阅读下面这首元散曲,然后回答问题。

(8分)[双调 ]雁儿落带过得胜令 吴西逸①春花闻杜鹃 ,秋月瞧归雁。

人情薄似云 ,风景疾如箭。

留下买花钱 ,趱入种桑园②。

茅苫三间厦③ ,秧肥数顷田。

床边 ,放一册冷淡渊明传 ;窗前 ,钞几联清新杜甫篇。

[注]①吴西逸:生平不详,曾当过小官,终瞧破红尘归隐。

此曲为归隐前后所作。

②趱 :赶快。

③苫 :用草覆盖。

(2) 这首元散曲主要运用了哪些修辞方法?试作赏析。

【答案】(2)(4分)①对偶,如 秋月”句对 春花”句等;②比喻,如将 人情”比作 云”,风景”比为 箭”等;③夸张,将风景”比为 箭”的同时又兼用了夸张的方法。

[ 注 ] 崇光 : 美艳的光彩。

(1)苏轼《海棠》诗的前二句描写了海棠花的哪些特点 ?后二句抒写情感时使用了什么手法?(4分)【答案】 (1)前二句描写了光彩正艳 ,香气正浓的海棠花早春风中、月色下的朦胧美 ,后二句用 了拟人手法 ,以花比人。

4 •阅读下面这首诗,回答以下问题(6分)粤秀峰晚望同黄香石诸子二首 (其一 )谭敬昭江上青山山外江 ,远帆片片点归艭①。

横空老鹤南飞去 ,带得钟声到海幢②。

注:①艭:小船。

②海幢,即海幢寺。

⑵简析诗中 “带”字的妙处。

答: “带”采用了拟人手法 ,赋予 “老鹤 ”人的动作 ,不说钟声远播 ,而说老鹤带钟声到海幢 ,使画面 具有动感。

5 •阅读下面两首诗,根据提示,完成赏析。

(6分)3 •阅读下面两首诗,然后回答问题。

海棠 (宋)苏轼东风袅袅泛崇光 ,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去 ,故烧高烛照(6 分) 惜牡丹花 (唐)白居易 惆怅阶前红牡丹 ,晚来唯有两枝残。

薛宝钗咏白海棠林黛玉咏白海棠 (据人民文学出版杜1996年12月第2版《红楼梦》第三十七回) 咏物诗讲究形神兼备。

以上两诗 ,颔联都着眼于白海棠之 白”但绘形写神各有不同。

胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂”一联,前句以洗尽胭脂,极言其自然本色之美,后句以晶莹 剔透的冰雪,喻其冰消玉洁之魂。

倒装句式的运用,显得新颖别致:洗”招'二字,运用拟人手法 生动地传达出白海棠的情韵神态 ;而秋阶”露砌”的映衬,更就是意味深长。

诗人含蓄地表现 了白海棠朴素淡雅、清洁自励的品性。

偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”一联, 答案:前句以梨花之白,形容白海棠的 白”较之 洗出”句,更侧重于表现 白”的鲜艳洁净,后句 再以梅花之魂赋予了白海棠孤高傲世的精神 ;偷来”借得”巧用了拟人手法;而 偷来”一词, 贬词褒用,想象新颖,灵巧别致。

6 •阅读下面这首诗按要求回答问题。

(8分)清明①黄庭坚佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰 ,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士②甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁就是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】①此诗作于诗人被贬宜州期间。

②士 :指介之推,春秋时晋人。

从晋文公出亡十九年 , 功成后拒绝做官,隐居绵山被烧死。

问题:(1)这首诗首联写景抒情有什么特点? (4分)答案:运用拟人、对比的修辞,描写清明时节两种不同的景色 ,以乐景写哀情,哀景衬哀情。

三)答题模式1 •命题方式1)本诗用了什么修辞手法? 2)试分析这首诗的手法及其表达效果。

3)结合炼字来考。

2•答题模式1)确定修辞手法。

2)结合诗句解说。

3) 分析修辞表情达意的作用。

四)练习1)阅读下面这首诗,完成后面问题。

移家别湖上亭戎昱好就是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

感情,并使主客移位,巧妙而含蓄地表达了诗人对湖上亭的依恋之情。

2) 阅读下面这首诗,完成后面问题。

秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游珍熏芳姿昼掩门胭脂洗出秋阶影淡极始知花更艳 ,自携手瓮灌苔盆。

,冰雪招采露砌魂。