斑岩铜金矿床形成机制及找矿标志(梁华英PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:14.37 MB

- 文档页数:32

![[2017年整理]德兴斑岩铜矿床找矿标志研究报告](https://uimg.taocdn.com/71942244f11dc281e53a580216fc700abb685233.webp)

德兴斑岩铜矿床找矿标志研究报告——以德兴斑岩Cu-Au矿床为例课程:矿产勘查学班级:10011133学号:**********姓名:***日期:2014年3月17号1、成矿地质背景铜厂矿床位于江西省东北部的乐华—德兴成矿带的东段,处在华南板块扬子古陆江南地体的东南缘德兴地体内,是江南地体边缘多金属成矿带的重要组成部分。

区域内独特的大地构造背景,多期次构造变动和岩浆活动蕴育3 大成矿系列,即动力变质Au 成矿系列、海底火山喷流-热水沉积Mn -Pb - Zn - Ag - Cu 成矿系列、火山-次火山Cu - Au多金属成矿系列,为区域成矿提供了条件; 赣东北碰撞混杂岩带的形成和演化控制了乐-德矿带铜多金属矿床的时空定位。

区域成矿分带表现为Mo( Cu、Au) 、Cu ( Au) 、Mo - Cu - Au -Pb - Zn - Ag、Mn - Pb - Zn、Ag( Au) 、Ag - Au( Sb) ,显示出基底制约、同位多期、多源多因复成的成矿特征,具备超大型铜多金属汇聚成矿的地质条件和巨的找矿潜力。

德兴地区金属矿床主要产于赣东北深大断裂的北西侧。

赣东北深大断裂带是九岭地体与怀玉地体于新元古代时期的碰撞拼合带(舒良树等,1995;汪新和马瑞士,1989;朱训等,1983),其构造演化制约着德兴地区的地质构造特征及其矿产资源的形成。

(图Ⅱ一1)在新元古代九岭地体和怀玉地体的碰撞拼贴之后,德兴地区所经历的主要是板内的构造活动(华仁民等,2000)。

古生代华南地体拼贴造山事件导致在该地区晚泥盆世发生区域性沉积角度不整合,以及赣东北断裂带两侧古老构造单元内部先压后张,先升隆后裂陷(舒良树等,1995),而赣东北“网结状”结的变形构造可能形成于更晚的海西期末或印支早期(崔学军,1998)。

自南华纪至二叠纪以来,该地区基本没有大规模的岩浆侵入—火山喷溢活动[除德兴铜矿附近见到很小规模的闪长岩(328Ma)和辉长岩(283Ma)岩株](舒良树等,1995),因此,该区也不能完全排除二叠纪地质热事件的叠加(李晓峰等,2002)。

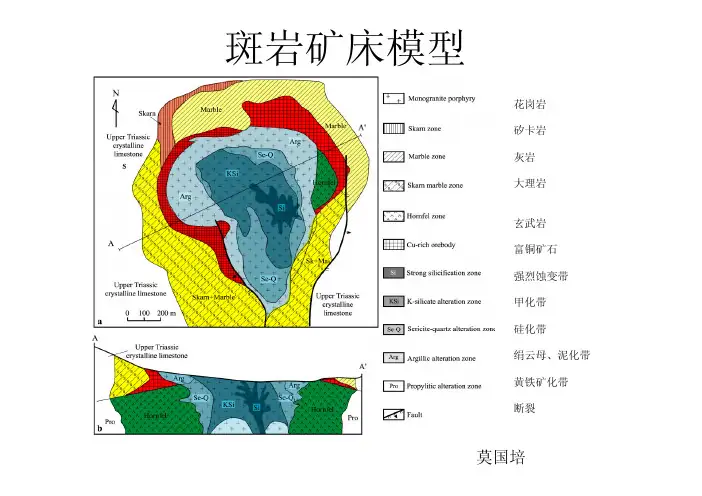

斑岩铜矿第一节斑岩铜矿的含义及特征斑岩铜矿床(porphyry copper deposits)通常是指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜和钼—铜组分的富集体。

И.Г.帕夫洛娃提出了可以与其它内生矿床相区别的斑岩铜矿床10大特征:(1)具网状细脉浸染成矿特征;(2)主要金属矿物(黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉铜矿,在有些矿床中为斑铜矿、硫砷铜矿和挥铜矿)和与其伴生的非金属矿物(石英、绢云母、钾长石、黑云母、高岭石类矿物等)的成分稳定;(3)铜的平均含量在原生矿石中比较低(0.3—0.8%),而在氧化矿石中明显较高(达1—1.5%),而钼在原生氧化矿石中的分布都比较均匀(0.005—0.05%),在这种情况下,矿石中铜与钥的比值变化很大,形成一系列重要的铜、铜—铜和铜—钼矿床;(4)矿化与以中性成分为主的斑岩侵入体(花岗闪长斑岩、石英二长斑岩),以及少数偏酸性(花岗斑岩、和偏基性(闪长斑岩)的侵人体有空间联系;(5)矿化或直接发生在斑岩侵入体中,或发生在紧靠侵入体的外接触带围岩——火山岩、侵入岩和变质岩中;(6)矿体发育在广泛出现热液蚀变岩的地带,蚀变岩石为绢云母—石英质、黑云母—钾长石质、泥质以及青磐岩型交代岩,(7)根据金属元素出现最大值①和主要共生的非金属矿物②,可用如下顺序写出矿体和热液岩中稳定分带性;① Fe3+一Mo(Cu)一Cu(Mo)一Cu(Ag)一Fe2+(Au)一Pb一Zn一(Au、Ag);②黑云母—钾长石,绢云母、石英,蒙脱石,高岭土,青磐岩(8)矿床储量巨大,可保障矿石的大规模采挖,成本低廉并有露天采矿的可能性,(9)与氧化作用有关的富矿的出现,形成了覆盖较贫原生矿的次生硫化物富集带(10)斑岩铜矿床形成于地槽褶皱区的不同发育阶段.既可随着地槽的岩浆作用在褶皱主期之前(在岛弧阶段)形成,又可在其后与造山阶段和活化阶段的斑岩侵入体和火山岩有关。

在许多斑岩铜矿床的现代分类中,利用了如下一些特征,不仅要考虑单个特征,而且还要考虑各种特征的组合:(1)所处大地构造和古构造的位置;(2)含矿岩浆建造及其所形成的含矿斑岩相的成分(3)含矿岩浆建造所侵入的地壳厚度和成分;(4)由R.H.西利托所划分的斑岩铜矿系统中矿体的产状(5)含矿岩浆岩体形成的深度,(6)是否存在角砾岩简;(7)主要矿石和台有掺入组分的矿石的成分;(8)金属矿的分带特征,(9))热液蚀变岩的成分及其分带性,(10)含矿侵入体及矿体体的形态特征。

江西德兴铜厂斑岩铜矿床成矿金属物质的正岩浆来源在讨论了目前对德兴铜厂斑岩铜矿床外围炯含址降低场的过分强调而忽略对引发成矿作用的斑岩体的研究之后,作者论述了Rb/Sr比值和Sr同位素组成自斑岩体中心至接触带的变化规律、铜品位空间分布分形结构以及流体包裹体研究等对Cu,Mo等金属成矿物质正岩浆模式来源的支持。

标签:斑岩铜矿成矿元素正岩浆来源江西德兴关于江西德兴特大型斑岩铜矿床的成矿金属物质的来源问题一直存在分歧,并且近几年来已由正岩浆模式逐渐偏向于围岩提供主要成矿物质的观点,其中后者是以矿床外围2--5 km范围内围岩中铜含量降低场的存在为重要依据的。

在矿工作几年来对斑岩铜矿和德兴铜厂矿床的了解在与外界的地质专家的指导,觉得目前有关对该矿床成矿金属来源研究存在一些误区,而有些误区也是矿床成因研究中经常存在的。

同时,结合近来的一些研究新成果认为,铜厂斑岩铜矿床符合正岩浆成因模式。

1目前研究误区1.1关子降低场元素地球化学异常场的存在表明在一定地质作用下某些元素发生了活化迁移,于是德兴斑岩铜矿外围2-5 km铜含量降低场的存在成了成矿物质来自围岩论点的最直接证据。

然而,如果降低场的存在是由于浅成岩浆侵人和热液活动引起一定范围内成矿物质发生迁移变化的结果,那么,对于岩石层位和岩性完全相同的正常场和降低场之间铜的含量应是渐变的,而不应该象断层一样的突变。

同时,作为铜含量降低场和正常场划分依据的围岩样品主要采自地表或近地表,而矿体周围则由于勘探生产控矿的需要可得到大量深部钻孔样品、于此,对围岩铜含量降低场分布是否只是一个(近)地表的、片面的评估是值得怀疑的。

而要系统地评价外围地层目前尚不可能,因此该降低场至多只能限制地描述为“(近)地表降低场”。

结合矿田范围内广泛存在的、由赣东北深大断裂衍生的北东一北北东向和北西向区域性9级断裂体系的产状特征,该降低场极可能与断裂体系有关,因为Q级断裂体系不仅控制了铜矿化岩体的定位也控制了区域Cu,ma等成矿元素地球化学异常的分布形态,并且区域断裂体系骨架与降低场形态基本吻合。

某金矿的地质概况、矿床成因及找矿标志[摘要] 矿床是地质异常的产物,它的形成需要特定的地质异常条件,而在矿床的形成过程中,也必然留下种种种异常的地质现象和产物。

研究金矿床地质特征、矿床成因及找矿前景,对该区进一步找矿工作具有重要意义。

[关键字]金矿床地质概况矿床成因找矿标志1地质概况1.1地层矿区属东昆仑地层区,从老到新出露的地层主要有元古界金水口群和万保沟群、奥陶系上统、泥盆系上统、石炭系下统、二叠系下统、三叠系、侏罗系、白垩系上统、上第三系及第四系。

地层各群、组间均以断层接触为主,呈断块产出,地层主体走向呈近东西向。

矿区主要地层主要为上元古界万保沟群上碎屑岩组(Pt3wnd),岩性主要为浅灰一灰白色灰岩、浅灰绿色板岩、变砂岩等。

板岩、变砂岩等局部破碎,片理发育,并发育有绿泥石化、绢云母化及碳酸盐化;局部褐铁矿化、黄铁矿化也较为发育。

矿区内的金异常主要反映在该异常中。

变砂岩:变余中细粒砂状结构,胶结物鳞片变晶结构,千枚状构造。

变余砂屑以石英为主,次为长石、岩屑,少量白云母,还有重矿物电气石、锆石、少量磷灰石。

分选较差,粒径以中细粒为主。

由于重结晶和片理化作用,碎屑外形多不规则,长轴定向排列。

变余胶结物是片状一鳞片状绢云母(相当一部分已成白云母)、绿泥石(已成黑云母雏晶)及少量碳酸盐矿物。

其中碎屑含量变化较大。

岩石类型有千枚状中细粒长石石英砂岩、片理化中一细粒石英长石岩屑质砂岩、片理化中缅粒岩屑质石英砂岩。

板岩:变余粉砂泥质一花岗鳞片变晶结构,板状一千枚状构造。

由绢云母及长石、石英粉砂碎屑组成,另有少量白云母、黑云母。

1.2构造矿区断裂构造十分发育,延伸方向以近东西向为主,南北向、北东向、北西向均有不同规模的产出。

断裂性质以压扭性为主,次为不同方向的平移断层,但大都为逆冲断层;沿断裂走向或构造交汇部位,受构造挤压作用,岩石破碎,蚀变强烈,片理发育,形成宽窄不一的蚀变带,同时也是储矿找矿的有利地段。