贝类的繁殖与发育

- 格式:pdf

- 大小:4.57 MB

- 文档页数:17

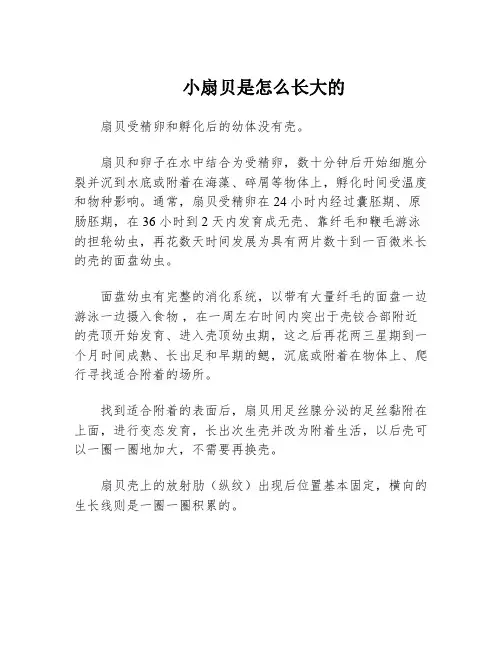

小扇贝是怎么长大的

扇贝受精卵和孵化后的幼体没有壳。

扇贝和卵子在水中结合为受精卵,数十分钟后开始细胞分裂并沉到水底或附着在海藻、碎屑等物体上,孵化时间受温度和物种影响。

通常,扇贝受精卵在 24 小时内经过囊胚期、原肠胚期,在 36 小时到 2 天内发育成无壳、靠纤毛和鞭毛游泳的担轮幼虫,再花数天时间发展为具有两片数十到一百微米长的壳的面盘幼虫。

面盘幼虫有完整的消化系统,以带有大量纤毛的面盘一边游泳一边摄入食物,在一周左右时间内突出于壳铰合部附近的壳顶开始发育、进入壳顶幼虫期,这之后再花两三星期到一个月时间成熟、长出足和早期的鳃,沉底或附着在物体上、爬行寻找适合附着的场所。

找到适合附着的表面后,扇贝用足丝腺分泌的足丝黏附在上面,进行变态发育,长出次生壳并改为附着生活,以后壳可以一圈一圈地加大,不需要再换壳。

扇贝壳上的放射肋(纵纹)出现后位置基本固定,横向的生长线则是一圈一圈积累的。

贝类生殖与发育的机制研究贝类是一类非常常见的水生动物,其种类繁多,数量众多,广泛分布于全球各大洋,甚至还能在淡水内生存。

贝类是一类拥有硬壳的无脊椎动物,其非常重要的一个特点是拥有非常独特的生殖方式和发育机制。

近年来,人类对于贝类生殖及发育机制的研究越来越深入,科学家们已经对其进行了广泛的研究,本文将就这一方面进行分析和探讨。

贝类的生殖方式多种多样,其中最为典型的有两种:一种是卵生,一种是胎生。

卵生是指贝类通过自我受精来产生卵子,并在卵壳内外孵化,受精过程中,不同种类的贝类有着不同的卵胚发育过程,例如有些贝类在受精之后会孵化成腔背贝,有些则会孵化成浮游幼体。

而通过卵生繁殖的贝类主要有养殖中最常见的蚶、蛤、扇贝等物种。

另一种胎生则是指贝类通过雌雄交配的方式在体内交配,将精子直接注入到雌性贝壳内部的体腔,然后产子及孕育卵胎过程均在体内完成。

这种繁殖方式的好处在于,可以保证幼生在最初阶段获得可靠的营养物质和保护,因此也具有比卵生方式更高的生存率。

而在胎生方式中繁殖最多的则是牡蛎、海蛎子等物种。

贝类生殖的机制虽然不同,但却有一个共同点——都与水有很大关系。

水对于贝类生殖来说是非常重要的媒介,尤其是对于卵生的贝类。

因为贝类的卵壳是非常薄的,容易被破坏,因此必须通过水中的浮游生物、营养物质等来提供营养成分。

同时,水中的温度、盐度、浓度等因素对于贝类的受精、卵胚发育和孵化都有着至关重要的作用。

除此之外,贝类还有一个非常独特的发育机制:卵胚不能自行完成胚胎发育,必须在受精后长期依附在母体壳的外侧或内侧,通过与母体的叶状线接触,吸收母体内膜中的养分,完成发育。

这种机制虽然在生殖过程中增加了复杂性,但同时也为幼生的营养提供了良好条件。

近年来,随着科技的不断发展和研究的深入,人们对贝类生殖与发育机制的认识越来越深入。

在这个过程中,一个非常有趣的方向是探讨贝类发育与其环境因素之间的关系。

例如,我们可以观察到,许多贝类的产卵量随着环境温度的升高而下降,这可以为我们了解贝类在全球变暖背景下的生存和生态适应提供重要启示。

贝类生殖细胞生成和发育的调节机制研究贝类生殖细胞生成和发育的调节机制一直是生殖生物学和海洋生态学中的重要研究领域之一。

了解贝类生殖特征,探讨其生殖系统内部的调节机制和外部环境因素的影响对于饲养贝类和保护海洋生态环境具有重要意义。

1. 贝类的生殖特征贝类通常是雌雄同体,但不同的物种具有不同的生殖方式。

大多数贝类属于卵胎生动物,即卵在母体内孵化,直到幼体能够离开母体才释放出来。

在生殖过程中,受精是最重要的环节。

贝类受精的过程中,精子通过精子虫进入到卵子中,然后卵子进行有丝分裂,形成双倍体的幼体。

2. 内部调节机制在贝类生殖过程中,内部因素对生殖细胞的生成和发育起着重要的调节作用。

在贝类的性成熟过程中,激素水平的变化对性腺的发育和细胞生成起重要作用。

性腺细胞对性激素的反应性逐渐增强,表现为生殖细胞的发育和分化。

同时,贝类的生殖生物钟可能也会影响生殖细胞的生成和发育。

3. 外部环境因素的影响贝类生态环境中的外部因素也对生殖细胞的生成和发育产生着影响。

水温、日照时间、饵料成分和营养等各种因素都可能对贝类生殖细胞产生影响。

比如,水温对生殖细胞分化、发育和成熟具有显著的作用,过高或过低温度均会抑制生殖细胞的发育,而适宜温度则可以促进生殖细胞的发育和生长。

4. 未来的研究方向贝类生殖细胞的生成和发育的调节机制是一个复杂的过程,需要在细胞水平上进行深入研究。

未来的研究方向之一是基因调控机制。

目前,许多人已经开始探索蛋白质和基因在贝类生殖细胞发育中的调节作用。

同时,基于现代生物技术的成果,可以尝试从分子水平上探索生殖细胞生成和发育的调节机制。

综上所述,贝类生殖细胞生成和发育的调节机制是一个复杂的研究领域,需要综合考虑内外部因素的作用。

未来随着科技的不断进步,我们也将能够更好地探索和理解这一领域。

这不仅有利于科研的深入,更对人类和海洋生态环境的保护具有现实的意义。

关于贝类的知识贝类是一类古老而神秘的生物,它们广泛分布在海洋、淡水和陆地的环境中。

贝类具有硬壳保护自己的特点,是腹足纲、双壳纲、头足纲等不同类群中的重要代表。

它们的外形各异,生活习性也各有不同,但都有着相似的生命周期和繁殖方式。

贝类的硬壳是其最显著的特征之一,这种硬壳由碳酸钙和少量有机物质组成,具有很高的硬度和强度,可以有效地保护贝类的软体部分。

贝类的硬壳形状和纹路也各具特点,有些呈扁平状、有些呈螺旋状,还有些呈圆形或卵形。

这种多样性不仅使贝类在外貌上各具特色,也反映了它们适应不同生存环境的能力。

贝类的生活习性也十分多样。

有些贝类生活在海洋深处,有些生活在沙滩上,还有些生活在淡水湖泊中。

它们的生活方式包括过滤食物、捕食其他小型生物、吸收营养物质等。

有些贝类是食用性贝类,如扇贝、蛤蜊等,被人类广泛食用。

而有些贝类则是珍贵的贝壳类物质,如珍珠贝、玛瑙贝等,被用于珠宝、工艺品制作。

贝类的生命周期包括幼虫期、成体期和繁殖期等阶段。

一般来说,贝类的繁殖方式主要有性生殖和无性生殖两种。

有些贝类会产卵,卵孵化后产生幼虫,经过一段时间的发育成长为成体。

而有些贝类则通过无性生殖方式,如分裂、萌芽等方式进行繁殖。

这种多样性的繁殖方式使得贝类在适应不同环境和资源条件下有更好的生存能力。

总的来说,贝类是一类神秘而多样的生物群体,它们在地球上占据着重要的生态地位,对海洋和淡水生态系统的平衡起着重要的作用。

通过对贝类的研究和保护,可以更好地了解和保护我们的生态环境,同时也可以挖掘和利用贝类所蕴含的资源和价值。

希望人类能够更加重视贝类这个美妙而神秘的生物群体,共同努力保护和传承贝类的多样性和美丽。

扇贝养殖管理|扇贝繁殖方法扇贝是我国重要的贝类养殖品种,扇贝可食部分的主要营养成分为蛋白质,与鱼类、虾类相似,是一种集食、药、滋补为一体的重要水产食物。

在此,小编就给养殖户讲一讲扇贝养殖管理及扇贝繁殖方法。

一、扇贝养殖1.扇贝养成海区的选择扇贝的养成方法采用浮筏式养殖或称筏式养殖。

筏式养殖最主要的工作是对海区的选择,选定适宜扇贝养殖的海区后,决定养殖的面积、筏架的设置方法,养殖器材的数量、器材的规格、质量,最终提出浮筏设施方案。

2.扇贝的养成管理附着物对扇贝的生长发育影响极大。

附着生物不仅大量附着在扇贝表壳,还大量附着在养成笼等养殖器上,给扇贝的养成生长造成危害。

附着生物如贻贝、牡蛎、藤壶、海蛸、石灰虫等与扇贝争食饵料,堵塞养成笼的网目,降低水流畅通速度而妨碍贝壳开闭活动,致使扇贝生长缓慢,甚至死亡。

3.海湾扇贝养殖与加工选择养殖扇贝的海区,一般为近海区域,海水清澈,透明度高,海水深度在10米~20米之间,海水营养盐含量较高,浮游藻类丰富,污染轻,重化工离子指数达标,风浪小,水下暗流弱,敌害生物少。

4.扇贝浅海筏式生态养殖技术及时刷洗清除敌害生物,查清种苗暂养海区的藤壶、牡蛎等的产卵和附着时间及其幼虫垂直分布和平面分布,尽量避开藤壶和牡蛎附着高峰期进行分袋倒笼等生产操作。

5.海湾扇贝养殖海湾扇贝养成是指自购苗商品苗(壳高5mm)至养成商品贝,全过程仅6个月,比栉孔扇贝养成缩短近一年。

二、扇贝繁殖扇贝满1龄性腺就成熟开始繁殖。

繁殖方式有幼生型和卵生型二种。

长扇贝为卵生型,体外受精。

长扇贝绝大部分为雌雄导体,小量为雌雄同体。

性腺成熟时,雄性为乳白色,雌性为淡黄色。

长扇贝当自然海区水温上升到16℃时性腺开始成熟,水温达到24-25℃时为产卵盛期。

小编提示,在浙江省的乐清湾海区繁殖盛期为6-7月。

扇贝产卵大都在大潮汛期间进行。

在水温23℃时,受精卵经20-22小时发育形成D形幼虫,在水温23-26℃的条件下,D形幼虫经过20天左右的培育,幼虫平均壳长可达280μm以上,且有40%-50%幼虫出现眼点,这时应投放附着基,好让幼虫变态附着。