第三节气象基本要素

- 格式:ppt

- 大小:4.32 MB

- 文档页数:12

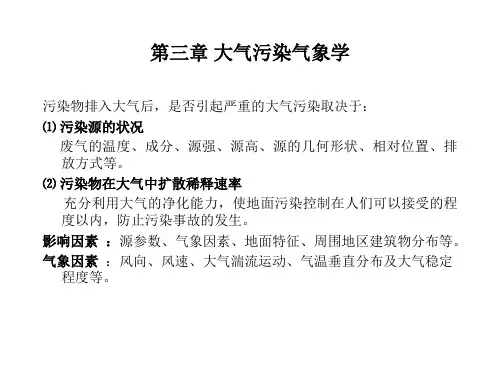

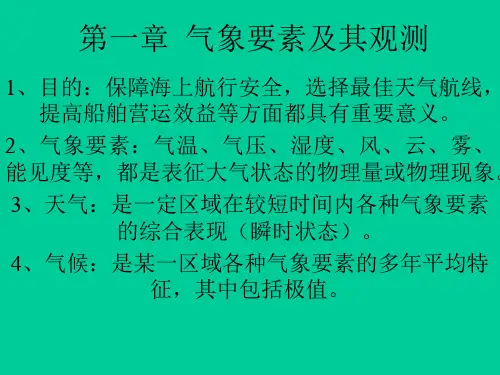

第三节气象基本要素气象基本要素是指描述大气中各种物理性质的量测性指标,也是气象学的基础。

常见的气象基本要素包括温度、湿度、压力、风速和风向、降水和能见度等。

温度是气象中最基本的要素之一,用来衡量大气分子的热运动程度。

常见的温度单位有摄氏度、华氏度和开尔文。

温度数据对气象预报、农业、旅游、交通等方面具有重要意义。

湿度是空气中水汽含量多少的衡量指标,包括相对湿度和绝对湿度两种定义。

相对湿度指在其中一温度下,空气中所含水汽的实际含量与该温度下空气中所能容纳的最大水汽含量之比。

绝对湿度指在一定体积内所含水汽的质量。

湿度对气象、环境、农业、建筑等领域都有重要影响。

压力是空气分子对单位面积上的推力。

常见的压力单位有帕斯卡、毫巴和英寸汞柱等。

气压是天气变化的重要指标,通过气压的变化可以推测天气的变化趋势。

风速是衡量风的强度和速度的指标。

常用的风速单位有米/秒、千米/小时和节。

风速的变化对于气象和航海等领域具有重要意义,可以预测风向、气流、气候的变化。

风向指的是风吹来的方向。

风向的测量通常用8个主要方向表示,即东、南、西、北、东南、西南、西北和东北。

风向与气象预报、航海、农业等有着密切的关系。

降水是大气中水蒸气由气态转为液态或固态形式下降到地面的过程。

降水形式包括雨、雪、雾、露、霜等。

降水的变化对于气象、水文、农业等方面有重要影响。

能见度指的是能够看到并认识地平线和天空特征的最大距离,它是反映大气透明度的量度指标。

能见度对于交通、航海、气象预报等方面非常重要。

以上就是常见的气象基本要素。

通过对这些要素的测量和分析,可以对气象变化进行预测,了解大气环境的特征和行为,对人类社会的生产生活和环境保护有重要意义。

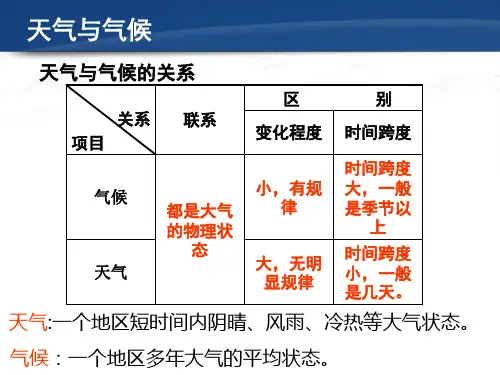

气象要素表明大气物理状态天气的变化常常伴随着大气中各种气象要素的变化。

这些气象要素包括温度、湿度、气压、风速和降水等等。

通过观测和分析这些气象要素,我们可以了解大气的物理状态,进而预测天气的变化和发生的天气现象。

一、温度温度是气象要素中最为人们所熟知的一个。

它反映了空气中分子的热运动强弱。

通过温度的变化,我们可以了解到大气的热力分布情况以及热量的传递方式。

温度的变化也是天气变化的重要原因之一。

例如,在温暖的夏季,气温升高,使得大气中的水蒸气含量增加,从而引发雷暴等强降水天气。

二、湿度湿度是指大气中水蒸气的含量。

湿度的变化与天气变化密切相关。

当湿度较高时,可能会导致云的形成和降水的发生,从而影响天气状况。

湿度的变化还会对人体的舒适度和健康产生影响。

高湿度会使人感到闷热不透气,遇到潮湿的天气还容易引发一些疾病。

三、气压气压是大气对单位面积上的作用力,它是由大气分子的重力引起的。

气压的变化会对风的产生和运动方向产生影响。

气压低的地方往往会有较强的气流活动,从而形成风暴和台风等天气现象。

通过观测气压的变化,我们可以判断大气的稳定性,并对天气变化做出初步的预测。

四、风速风速是指风的移动速度。

风的产生是由于气压的不平衡造成的。

通过观测风速的变化,我们可以判断风的强度以及风向。

风速的变化对气候和天气状况都有着重要的影响。

例如,在风速较大的情况下,风寒效应会增加,使得人们感觉更加寒冷。

五、降水降水是指大气中水分从气态转化为液态或固态并下降到地面的过程。

降水形式包括雨、雪、雨夹雪等。

降水的发生与湿度、温度、风速等多种气象要素的综合影响密切相关。

通过观测降水的特征和变化,我们可以判断降水的形式、强度以及持续时间,从而对气象灾害的预警和预测提供依据。

总结起来,气象要素能够准确表明大气的物理状态,进而帮助我们了解天气的变化和发生的天气现象。

通过对温度、湿度、气压、风速和降水等气象要素的观测和分析,我们可以更好地预测天气变化,提高对气候变化和气象灾害的应对能力。

《天气系统》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:本节课的教学目标是让学生掌握天气系统的基本概念,了解不同天气系统的形成原因及对当地天气的影响。

通过学习,学生能够识别天气图中的主要天气系统,并能根据天气系统的特点分析特定地区的气候特点及天气变化趋势。

此外,还着重培养学生利用地理知识分析解决实际问题的能力。

二、教学重难点:本节课的教学重点是理解不同天气系统的特点和相互关系,如冷锋、暖锋、气旋、反气旋等基本气象系统。

难点在于识别并解读天气图,正确判断各类天气系统的移动路径及其对当地天气的影响。

同时,通过案例分析,使学生能够综合运用所学知识分析具体的气候现象。

三、教学准备:课前准备包括准备《天气系统》的PPT课件,包括各类天气系统的图文资料及案例分析材料。

同时,准备相关的视频资料,如气象系统形成过程的动画演示等。

教学工具方面,需准备多媒体教室设备以及互动白板等辅助教学工具。

学生需提前预习教材内容,并准备笔记本和笔等学习工具。

通过通过这些辅助教学工具,教师能够更生动、直观地展示课程内容,激发学生的学习兴趣和积极性。

互动白板等工具的引入,使得学生能够更加主动地参与到课堂互动中,与教师进行实时交流和反馈。

在课程开始前,学生需提前预习教材内容,以便更好地理解教师在课堂上的讲解。

同时,准备笔记本和笔等学习工具也是必不可少的,这有助于学生记录课堂上的重点内容,方便日后复习和巩固。

除了教师的讲解和互动白板的演示,学生们也可以通过小组讨论、角色扮演等多种形式进行学习。

这些多样化的教学方式不仅能够增强学生的记忆和理解能力,还能培养他们的团队协作和沟通能力。

总之,通过这些辅助教学工具和学习方式的结合,学生们能够在轻松、愉悦的氛围中掌握知识,提高学习效果。

四、教学过程:一、引入新知,激发学生兴趣课堂开始时,教师可通过短视频或实时天气播报等形式,引出“天气系统”的主题,引起学生注意。

通过问询学生家中近期的天气情况,引导其关注天气系统对于日常生活的意义,激发学生的学习兴趣。

高一地理必修一知识点梳理:大气与天气、气候1. 大气与天气1.1 大气的组成大气是地球表面周围的气体包围层,其主要组成为氮气(78%)、氧气(21%)、氩气(0.93%)、二氧化碳(0.04%)等。

大气还含有少量的水蒸气、臭氧、氮氧化物、微尘等。

1.2 大气的分层结构大气可以分为四个主要的层次:对流层、平流层、同温层和逆温层。

其中,对流层是最接近地球表面的一层,这是气象发生的最重要的层次。

1.3 天气与气候的区别天气是短期内大气状况的变化,包括温度、湿度、风速、云量和降水等要素。

而气候是长期气象要素的统计结果,通常以30年为周期进行计算。

气候包括温带气候、热带气候、寒带气候等不同类型。

2. 气候的形成原因2.1 太阳辐射地球受到来自太阳的辐射,太阳辐射的强弱和入射角度决定了地球上不同地区的温度差异。

2.2 地球自转地球自转引起了地球表面的日照和夜晚的变化,也决定了阳光的照射时间和空气的对流运动。

2.3 水汽与云的形成水汽是气象现象发生的基础,当水蒸气遇冷遇到凝结核时,就会形成云,从而影响降水和气温。

2.4 气候带的分布不同纬度地区的太阳辐射角度和强度不同,从而形成了不同的气候带,如热带气候带、温带气候带和寒带气候带。

2.5 地形和海洋因素地形和海洋的分布会影响气候形成。

例如,山脉会阻挡气流,形成降水区;海洋则具有调节气温的作用。

3. 气象要素与气候类型3.1 温度温度是气象学中最基本的要素之一,它表示空气的热度。

根据不同气候类型的温度变化,可以划分出不同类型的气候。

3.2 湿度湿度是空气中的水汽含量的多少。

不同的湿度会对气候产生影响,如造成降水、影响蒸发等。

3.3 风风是由空气的横向运动造成的。

不同的风系统会带来不同的气候特征,如季风气候、西风带等。

3.4 云量云量指的是天空中云的多少和类型。

云量的变化会影响降水和日照,进而影响气候类型的划分。

3.5 降水降水是指大气中水蒸气凝结成为液态或固态的水落到地面上的现象。

苏版高一地理一第二章第三节常见天气系统——天气系统(锋面)教案学习目标:1.了解气团的概念、锋面及锋面的分类。

2.描述三种锋面系统的特点及天气现象。

利用锋面示意图,依照冷气团移动方向、锋面符号或降水部位等差异判定锋面类型。

3.运用简易天气图,简要分析三种锋面天气系统的特点及相应的天气状况。

4.了解寒潮的危害,认识其发生的机制和规律。

5.从生活实际需要动身,指导学生学会识读电视天气预报节目中常显现的简易天气图,听明白播放的天气形势预报。

6.使学生能联系当地的天气变化,理论联系实际,激发学生探究科学的爱好,培养学生唯物主义的认识观与求真、求实的科学态度。

教学重点、难点:重点:锋面系统的分类;在锋面通过的不同时段某地区天气变化规律;锋面系统对生活的阻碍。

难点:冷锋和暖锋的对比区分;运用简易天气图分析锋及其天气变化特点。

教学方法:讲授法、演示实验法教学课时:1课时教学过程:播放2010年9月26日的《天气预报》片段[问题引领]1.天气预报要紧预报的是哪些天气要素?2.天气预报图中有哪些要紧图例?[问题引申]1.在天气预报中,我国东部大部分地区将会有哪些天气现象?(视频中天气图)2.我国西南地区连续阴雨的现象是如何形成的呢?(视频中天气简易图)教师小结:因为受不同天气系统的阻碍或处于天气系统的不同部位,阴晴、冷暖、风雨等天气现象就会有不同的变化。

依照收看天气预报的经历回答回忆摸索、读图回答直观的视频使学生身临其境。

关注气象要素如气温、冷气团、暖湿气流、气压等,关注图例。

了解要紧天气现象,摸索天气现象的形成缘故。

过渡,引出气团一、气团1.气团概念:2.气团分PPT展现天气预报图,引出气团回答问题。

(1)什么是气团?按性质如何划分?(2)阻碍气团性质的要紧因素是什么?教师小结给出正确的概念。

读图,分析图让学生自主认识气团的概念依照学过的物理类:3.对天气的阻碍:水平方向上温度、湿度等物理性质分布比较均一的大范畴空气,叫做气团。

七年级地理上册第四章世界的气象第三节影响气候的主要因素名师教案1 湘教版教学内容本课时内容在教材第67-73页。

具体教学内容包括地球的形状与气候、地球的运动与气候、海陆分布与气候、地形地势与气候、人类活动与气候。

教学目标知识与能力1.学会分析纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响。

2.了解地球运动对天气、气候的影响,并能举例说明。

3.了解人类活动对气候的影响。

过程与方法本节内容的教学,采用地图和活动相结合的形式进行学习,让学生通过观察、感知,然后再通过分析从而得出合理的结论,注重培养学生的思考分析能力和总结归纳的能力。

采取合作探究、讨论、动手画示意图等参与性强的学习形式开展教学。

情感、态度与价值观树立气候变化的全球观念及关心环境从我做起的情感、态度、价值观教学重难点及突破重点地球的形状、地球的运动、海陆分布、地形地势及人类活动对气候的影响是本节内容的重点。

难点地球公转的特点及影响是本节教学的难点。

教学突破结合七年级学生的思维特征,从现实生活入手,贴近生活进行教学,指导学生从感性认识上升到理性认识,是学好这节课的关键。

可以借助现代化的教学手段(如动画演示地球运动等)来突破难点、建立空间观念。

教学准备教师准备1.手电筒,用来演示太阳的直射与斜射。

2.地球仪,用来演示地球自转与公转或地球运动的动画演示。

学生准备查找有关人类活动对气候的影响方面的资料。

教学步骤(第一课时)第一课时教学流程设计教师指导学生活动1.新课导入引出疑问,引起探究兴趣2.用小实验和情境创设,解决地球形状对气候的影响通过自己的观察和结合生活体验,理解知识3.通过指导看图和演示,讲授地球自转观察演示,得出地球自转的特点一、地球的形状与气候教师活动学生活动导入新课:出示:世界年平均气温分布图、世界年降水量分布图。

提问:赤道地区气温___,降水___;两极地区气温___,降水___;同纬度的沿海与内陆气温和降水相同么?同纬度的大陆上呢?看气温和降水图,回忆上节课的知识回答:赤道地区气温高,降水多;两极地区气温低,降水少;同纬度沿海与内陆降水和气温不相同。