知识拓展:《松花江上》创作背景

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

一曲唤起民族觉醒的悲壮之歌——张寒晖的《松花江上》《松花江上》是中国著名作曲家张寒晖创作的一首乐曲,也是他最具影响力的作品之一。

这首曲子以其独特的音乐表达方式和深邃的情感内涵,成功唤起了民族觉醒的共鸣,成为一首悲壮之歌。

《松花江上》的创作背景源于中国的近现代历史背景。

20世纪初,中国正面临着长期的侵略和列强的深度入侵。

封建社会的堕落和腐败,使得社会各阶层对国家前途感到忧虑。

而《松花江上》作为一首音乐作品,成功地传达出了人们的思想情感。

整首乐曲采用了通过乐音表达感情的方式,旋律中融入了浓郁的民族音乐元素。

开篇处,悠扬的笛子声仿佛让人置身于松花江畔的景致,唤起了人们对大自然的美好向往。

随之而来的激昂乐章,则使人感受到了强烈的动荡和胆气。

整首曲子的结构设计娓娓道来,仿佛讲述了一幅波澜壮阔的历史画卷。

乐曲以旋律磅礴激昂的主题为核心,表达了中国人民的觉醒和民族意识的崛起。

在乐曲中,张寒晖用音乐的力量传达出了电光火石般的攻击,展现了中国人民在反抗侵略和捍卫民族尊严时所展现出的无尽力量。

正是这种力量,让那些渺小的个体在伟大的民族意识面前都变得强大起来。

《松花江上》的音乐情感具有较强的洞察力和感染力,能够引起人们对民族背景和人民疾苦的思考。

乐曲中饱含的激情和令人心潮澎湃的旋律,唤起了人们对坚强母亲大地的深切爱意,同时也使人们意识到,只有通过团结和奋斗,才能创造出一个更加美好和繁荣的国家。

这首乐曲也充满了希望与胜利的力量。

在旋律的高潮处,乐曲颤动齐奏的音符似乎在向人们传递着信心和力量。

无论是历史中的苦难,还是将来的挑战,无论是哪个时代的中国人,都能够从音乐中汲取勇气和力量,直面前行。

《松花江上》这首乐曲不仅是一曲美妙动听的音乐作品,更是一首悲壮之歌,是一曲唤起民族觉醒的乐章。

它既是中国人历史记忆中的一部分,也是一个鲜活的时代符号。

通过这首乐曲,张寒晖成功地捕捉到了中国人在面对困境时坚强不屈的精神,唤起了全民族的自信和自豪。

深重的民族创痛激发歌生松花江是流贯东北的大江。

但是《松花江上》这首歌曲却不是诞生在东北,而是远离松花江数千里外的西安。

这又是怎么回事呢?1931年美丽富饶的东北三省被日军侵占,我国东北三千多万同胞惨遭涂炭,陷于水深火热之中,一批批东北人背井离乡,这仅仅是个开始。

1937年抗战全面爆发,8年抗战,东北沦陷了整整14年。

但我们中华民族是个不屈的民族,是打不垮的民族。

爱国音乐家张寒晖即是这个伟大民族中的优秀一员。

在他短暂而光辉的一生中,四处奔波流离。

他1902年出生于河北定县,在那里度过了苦难的童年与少年时代。

1922年,张寒晖离乡赴北平国立艺专戏剧系,同年10月,他加入共青团,不久转为中国共产党党员。

因积极参加革命活动而受到北洋军阀政府的通缉,一度被迫回乡。

1928年,他再次入北平艺专,毕业后留校任教,但因与校方的教育思想难以调和而被革职。

此后几年,他一直在河北定县和西安民众教育馆,从事民众教育、大众艺术等样一首歌,它的威力恐怕远远超过了两个师,因为它的出现影响了整个抗战的局势,这首歌就是《松花江上》。

它在日本侵略军大举侵华的紧要关头,唱出了九一八事变后东北民众乃至全国人民的悲愤情怀,唤醒了民族之魂,点燃了中华大地的抗日烽火。

1936年11月、12月,西安事变爆发前后,西安全城到处可以听到《松花江上》的歌声。

后来这首歌曲迅速传遍全国,在当时起到了唤醒民众的作用。

12月11日,蒋介石在“攘外必先安内”的思想驱使下,亲临西安督促张学良、杨虎城“剿共”。

西安爱国青年学生们自发组织起来前往临潼请愿,要求蒋介石起兵抗日。

行至十里铺,张学良奉命驱车赶来,劝导学生勿去临潼,怕有危险。

学生们激愤高昂地高唱起《松花江上》,悲壮的歌声令人断肠。

张学良闻听此曲大为感动,他沉痛地说:“请大家相信我,我是要抗日的……我在一周之内,用事实来答复你们。

”张学良含泪而返,于次日发动了震惊中外的西安事变,兵谏蒋介石抗日。

张学良怀着天真的正义亲自陪送蒋介石回南京,从此被扣押。

纪念九一八歌唱家程志演唱歌曲《松花江上》

歌曲《松花江上》创作背景:

1931年9月18日,“九一八”事变爆发。

1935年在西安,词曲作家张寒晖先生目睹了几十万东北军和人民流亡悲痛的声音与惨景之后,他到西安北城门外东北难民集中的地区走访,与东北军的官兵和家属攀谈,听他们控诉“九一八”日本鬼子的罪行,听他们对失去故乡、亲人的思恋。

以此创作出《松花江上》的歌词,并以北方失去亲人的女人,在坟头上的哭诉哀声为素材,写成《松花江上》的曲调。

歌曲赏析:

该曲歌词内容真切感人,第一部分是由两个乐段组成,每一段又都由三个乐句构成。

这一部分的音调富于叙事与抒情的特点。

第二部分的旋律以环回萦绕、反复咏唱的方式得到了展开,感情越来越激动,具有回肠欲断的效果。

这部分以呼喊似的音调、悲愤的情绪,控诉日本帝国主义入侵东北后的滔天罪行,表达了东北人民要求收复失地的强烈愿望。

最后的尾声,唱出了呼天唤地似的旋律,使歌曲达到了高潮。

在声泪俱下的悲痛中,蕴藏着要求起来反抗斗争的力量。

浅析声乐作品《松花江上》作者:陈羽来源:《卷宗》2017年第19期摘要:歌曲《松花江上》是一首经典的革命艺术抗战歌曲,我将从以下三个方面浅析声乐作品《松花江上》一、作品《松花江上》的内容解读。

二、作品《松花江上》曲式结构分析。

希望此次浅析声乐《松花江上》对实践的演唱者有一定程度的指导意义。

关键词:歌曲的内容解读;曲式结构分析;演唱技巧分析1 作品《松花江上》的内容解读(一)创作背景解读每一首乐曲的创作都离不开他所产生的时代,深入把握作品创作的时代背景,才能领略乐曲的内涵,歌曲的演唱和表达更不能离开创作背景的分析,所以要想真正的了解一首乐曲,必先了解他的时代背景。

张寒晖在1936秋创作了这首艺术歌曲《松花江上》,当时作曲家张寒晖正在西安二中任教,当时正值日本帝国主义发动震惊中外的“九·一八”事变,而蒋介石又实行了“攘外必先安内”的政策,逼迫、引诱居于东北的军队背井离乡参加内战,最终造成了骨肉分离、民不聊生的乱象,这种景象张寒晖看在眼里,痛在心里,怀着满腔的愤恨与怒火,创作出了这首满含着强烈愤慨的哭诉,感人肺腑的爱国主义歌曲,这种夹杂着悲愤和伤痛的旋律,唱到了每个爱国民众的心里,唱出了中国人民渴望自由的心声,所以迅速的受到了广大民众的欢迎,并被广泛的传唱。

在我国的东北三省沦陷的情况下,数万东北民众不得不远离家乡,流浪到关外避难,而又被蒋介石发起的内战,逼转关内逃亡,人人有仇不得报,却在自相残杀,每个人都积攒着满腔的愤怒,等待着爆发,而这些情形深深的触动了我国革命作曲家张寒晖的心弦,于是他变创作出了似哭似吼、似怨似怒的感人肺腑的《松花江上》,以这首歌曲表达出了全中国人民悲、恨、怨、痛的心声。

由此可见,作者的创作思想和动机直接受时代背景的影响。

(二)歌曲情感探析歌曲的灵魂在于歌曲的情感,“每个人的心目中都有一个哈姆雷特”,同样的一个作品在不同的人看来都是不同的,而同一首歌曲,被不同的人演绎出来的效果,更是不一样的,在声乐的艺术表现中,技巧相比在情感的处理上表现的逊色的多,有些歌者习惯于将自身所拥有的技巧搪塞到歌曲中,把歌曲变得生硬,而没有活力,因此,将歌曲的情感生动形象的表达出来才是一个歌者能力的最高体现与境界。

以下是一些关于战争悲凉的歌:

1. 《松花江上》:这首歌描述的是九一八事变后,无数东北人民背井离乡、失去家园的悲惨情景。

歌词

中充满了对家乡和亲人的思念,以及对战争的痛恨和无奈。

2. 《嘉陵江上》:这是一首描绘战争背景下人们痛苦和挣扎的歌曲。

它表达了人们对战争的厌恶和对和

平的渴望。

3. 《黄河大合唱》:这首歌曲通过黄河的波涛汹涌,象征了中华民族在战争中的不屈不挠和英勇奋斗的

精神。

歌词中充满了对战争残酷的痛诉,同时也展现了中华民族坚韧不拔的民族精神。

4. 《在太行山上》:这首歌描述了八路军在太行山上与日寇进行艰苦斗争的情景。

歌词中充满了对八路

军英勇抗战的赞美,同时也表达了对战争胜利的坚定信念。

5. 《歌唱二小放牛郎》:这是一首根据真实故事改编的歌曲,讲述了一个放牛娃在战争中为了保卫家乡

而英勇牺牲的故事。

歌词中充满了对这位小英雄的赞美和敬仰,同时也表达了对战争的痛恨和对和平的渴望。

这些歌曲都以不同的方式表达了战争带给人们的痛苦和悲凉,同时也展现了人们在战争中的坚韧和英勇。

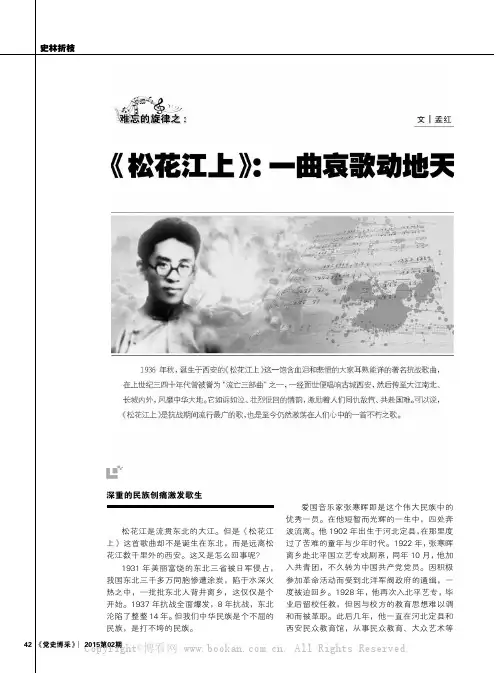

《松花江上》:一曲哀歌动天地1936年秋诞生于西安的著名抗战歌曲《松花江上》,在20世纪三四十年代被誉为“流亡三部曲”之一,一经面世便唱响古城西安,并迅速传至大江南北、长城内外,风靡中华大地。

它如诉如泣、悲壮低回的情韵,激励着中华儿女同仇敌忾、共赴国难。

可以说,《松花江上》是抗战期间流行最广的歌,也是至今仍激荡在人们心中的一首不朽之歌。

深重的民族创痛激发呼喊松花江,是流贯东北地域的一条大江。

但是《松花江上》这首歌曲的诞生地不是东北,而是在远离松花江数千里外的西安。

这是怎么回事呢?1931年九一八事变之后,美丽富饶的东北很快被日寇侵占,三千多万东北同胞惨遭涂炭,陷于水深火热之中,一批批东北人不得不背井离乡,而这仅仅是开始。

1936年夏,34岁的爱国音乐家张寒晖受党组织派遣,到西安开展统一战线工作,投身于如火如荼的抗日救亡运动之中。

那年秋天,张寒晖耳闻目睹了西安街头成千上万愤怒的东北军将士和无家可归的东北难民渴盼早日打回东北、赶走日寇和重返故乡的悲愤情景,通过与东北军官兵及其家属、子弟的朝夕相处,深刻体会到了埋藏在他们心底的亡国之恨和丧家之痛。

张寒晖被这些悲凉景象和强烈呼声深深触动,很快以不可抑制的激情谱写出了《松花江上》——“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那漫山遍野的大豆高粱。

我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘。

九一八,九一八,从那个悲惨的时候,九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏,流浪!流浪!整日价在关内流浪!哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?哪年,哪月,才能够收回我那无尽的宝藏?爹娘啊,爹娘啊,什么时候才能欢聚在一堂?!”歌词充满悲愤,曲调如泣如诉,唱出了深重的民族创痛,听者无不为之动容。

这首歌曲开始是由张寒晖在西安二中的学生中教唱的。

当时正值纪念“一二·九”学生运动一周年,西安二中的同学们在游行队伍中唱起这首歌后,立即震动了西安,经辗转相传,很快就传遍东北军。

湘艺版音乐五年级下册第6课《松花江上》说课稿一. 教材分析《松花江上》是湘艺版音乐五年级下册第6课的一首歌曲。

这是一首富有地域特色和民族风情的歌曲,描绘了松花江上的美丽景色和渔民的生活情景。

歌曲采用了2/4拍,旋律优美,节奏流畅,易于学生学唱。

通过学习这首歌曲,学生可以了解我国的地理特点和民族风情,培养对祖国的热爱之情。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的音乐基础,对旋律、节奏、拍子等音乐要素有一定的认识。

但部分学生可能对松花江这一地域特色和民族风情较为陌生,需要在教学过程中加以引导。

此外,学生在歌唱技巧方面,如呼吸、咬字等,还需进一步指导。

三. 说教学目标1.情感·态度·价值观:通过学唱《松花江上》,培养学生对祖国山河的热爱之情,增强民族自豪感。

2.过程与方法:通过聆听、演唱、演奏等实践活动,提高学生的音乐表现力。

3.知识与技能:学会《松花江上》的歌词,掌握歌曲的旋律、节奏,能用正确的姿势和呼吸方法进行歌唱。

四. 说教学重难点1.教学重点:学会《松花江上》的歌词,掌握歌曲的旋律、节奏。

2.教学难点:歌曲中的个别音高、节奏,以及呼吸、咬字等方面的处理。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用聆听、演唱、演奏、讨论等实践活动,引导学生感受歌曲的美感,培养音乐素养。

2.教学手段:运用多媒体课件、乐器等辅助教学,提高学生的学习兴趣和参与度。

六. 说教学过程1.导入:以图片、文字等形式,介绍松花江的美丽景色和渔民的生活情景,激发学生的学习兴趣。

2.聆听:播放《松花江上》歌曲,让学生初步感受歌曲的美感。

3.学唱:引导学生跟唱歌曲,注意歌词、旋律、节奏的准确性。

4.分组练习:将学生分成小组,进行歌词、旋律、节奏的练习,互相交流、互相纠正。

5.展示:各小组代表进行演唱,展示学习成果。

6.总结:对学生的演唱进行点评,指出优点和不足,进行针对性的指导。

七. 说板书设计板书设计如下:八. 说教学评价1.过程性评价:关注学生在学习过程中的态度、参与度、合作意识等。

湘艺版音乐五年级下册第6课《松花江上》教案一. 教材分析《松花江上》是湘艺版音乐五年级下册第6课的一首歌曲。

歌曲以美丽的松花江为背景,描绘了江上美丽的景色和渔民快乐的生活。

歌曲旋律优美,歌词富有诗意,适合五年级的学生学习。

通过学习这首歌曲,学生可以感受美丽的松花江景色,体验渔民快乐的生活,培养对音乐的热爱。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的音乐基础,他们喜欢音乐,对新鲜事物充满好奇。

但部分学生可能对松花江的景色和渔民的生活不太了解,因此在教学过程中,教师需要引导学生了解歌曲背景,帮助他们更好地感受歌曲的美。

三. 教学目标1.让学生掌握歌曲《松花江上》的旋律和歌词。

2.培养学生对松花江美景和渔民生活的热爱。

3.通过学习歌曲,提高学生的音乐审美能力和表演能力。

四. 教学重难点1.歌曲《松花江上》的旋律较为复杂,学生需要反复练习才能掌握。

2.歌曲中的歌词描绘了松花江美景和渔民生活,学生需要理解歌词含义,才能更好地演唱歌曲。

五. 教学方法1.采用示范法,教师先为学生示范演唱歌曲,让学生跟随教师学唱。

2.采用讲解法,教师为学生讲解歌曲的背景和歌词含义,帮助学生更好地理解歌曲。

3.采用练习法,学生通过反复练习,掌握歌曲的旋律和歌词。

4.采用小组合作法,学生分组演唱歌曲,培养团队协作能力。

六. 教学准备1.准备课件,展示松花江美景和渔民生活的图片。

2.准备音响设备,播放歌曲《松花江上》。

3.准备乐谱,分发给学生。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过课件展示松花江美景和渔民生活的图片,引导学生谈论对松花江的印象,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(5分钟)教师播放歌曲《松花江上》,让学生初步感受歌曲的美。

3.操练(10分钟)教师带领学生学唱歌曲,注意指导学生掌握正确的音高和节奏。

4.巩固(5分钟)学生分组演唱歌曲,教师巡回指导,纠正学生的错误。

5.拓展(5分钟)教师引导学生谈论松花江美景和渔民生活,让学生发挥想象力,创作类似的歌曲。

《松花江上》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 理解歌曲《松花江上》所表达的东北人民对国土沦丧的悲愤之情和誓死收复失地的坚定信念。

2. 通过对歌曲的学习,培养学生的爱国情感,激发他们的民族自尊心和自豪感。

3. 掌握歌曲中的旋律和节奏,能够正确演唱。

二、教学重难点:1. 重点:感受歌曲中的情感表达,掌握旋律和节奏。

2. 难点:如何在演唱中表现出东北人民的悲愤之情和誓死收复失地的坚定信念。

三、教学准备:1. 制作歌曲《松花江上》的伴奏音乐。

2. 准备教学用图谱,帮助学生理解歌词。

3. 挑选有代表性的学生,进行演唱示范。

四、教学过程:(一)导入新课1. 播放《松花江上》的歌曲,让学生谈谈对这首歌曲的感受。

2. 介绍歌曲背景,引出课题。

3. 强调本节课的任务:学习这首歌曲,深刻体会其内涵。

(二)学习歌曲1. 初读歌词,了解歌曲大意。

(1)教师范读,学生跟读。

(2)学生自由朗读,纠正学生的读音。

2. 再次朗读,熟悉歌词。

3. 播放歌曲,学生跟唱。

4. 学生分小组自学歌曲,教师巡视指导。

5. 展示学生自学效果,教师进行节奏、演唱等方面的指导。

6. 听歌曲伴奏,学生齐唱歌曲,教师评判。

7. 学生自评,谈谈学习感受。

(三)拓展延伸1. 请学生结合自己的生活体验,谈谈对这首歌曲的认识。

2. 引导学生讨论:如何看待这首歌曲所表达的情感?它对我们有何启迪?3. 教师总结:这首歌曲表达了人们对家乡的思念和热爱之情,它告诉我们无论走到哪里,都不要健忘生我们养我们的地方。

(四)教室小结1. 学生谈谈本节课的收获。

2. 教师总结本节课的学习情况,对学生的表现给予必定和鼓励,同时强调热爱家乡的重要性。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标:1. 学生能够理解歌曲中蕴含的悲愤情感,通过音乐欣赏和演唱表达自己的情感。

2. 培养学生的音乐审美能力和音乐表现力。

3. 增强学生的爱国主义情感和社会责任感。

二、教学重难点:1. 重点:学生能够通过音乐欣赏和演唱表达出歌曲中的悲愤情感。

《松花江上》说课稿武江区龙归中学:袁安科大家好!今天我说课的题目是《松花江上》,这是选自湖南文艺出版社《音乐》八年级上册第四单元“黄河的故事”为“新编音乐剧:逃亡三部曲”,第一幕:逃亡(“黄水谣”、“松花江上”),第二幕:相遇(“河边对口曲”),第三幕:奋起(“在太行山上”)。

《松花江上》选自“逃亡”的第二场知识内容。

(一) 说教材分析1、教材分析《松花江上》是一首在抗日战争期间广为流传的歌。

是张寒晖创作的第一首歌曲。

9.18事变后,西安街头到处是从关外到关内流浪彷徨、无家可归的人们,每天都能听到悲伤痛苦的呼声,看着眼前这凄凉的惨景,张寒晖挥笔写下了这感人肺腑的独唱曲。

歌曲以含着热泪的哭泣般的音调,唱出了人民悲愤交加的心声。

2、教学目标根据音乐新课标和我对教材的理解,结合学生水平,我将本课的教学目标定为以下三个:⑴知识与技能目标:理解歌词内容,感受东北人民无家可归、流亡关内的痛苦,教育学生不忘国耻,振兴中华;⑵过程与方法目标:通过歌曲的学习,了解抗日救国艺术作品的历史背景;⑶情感态度价值观目标:通过学习,体会中华民族在抗日斗争中,不畏强敌,万众一心的民族斗志和豪情,增强爱国主义教育精神。

3.教学重难点:★教学重点了解歌词中发生事件的时代背景,理解歌词内容;★教学难点体会中华民族在抗日斗争中,不畏强敌,万众一心的民族斗志和豪情;培养学生的团结合作精神。

(二)说教学八年级的学生参与意识和交往愿望较强,我将采用听唱法、讨论法、情景教学法,坚持以“教师为主导,学生为主体、创造为目的”的原则, 培养学生感受音乐,理解音乐作品,激发学生学习音乐的兴趣和能力。

(三)说教学过程1、情景导入:根据本节课的教学目标,我为课堂的每一个环节都作了精心设计,制作了PPT,将音乐教学与多媒体技术紧密结合起来,以媒体为手段,让学生在快乐中学习,把技能训练渗透于艺术感受中,贯穿于音乐实践中。

2、听赏歌曲《松花江上》。

一边听一边利用多媒体展现“九.一八”的视频,让学生初步了解歌曲内容。

浅谈歌曲《松花江上》的演唱诠释摘要:学习声乐是艺术的表达,它具有艺术的灵魂。

熟悉作品的含义是更好的表现作品也是歌唱者对此类歌曲的再度创作。

在创作中也要保持歌曲的技巧和运用的情感,在演唱歌曲中大部分学生在乎的是技巧然而往往忽略了歌曲的情感部分,倘若没有情感的去演唱歌曲就好似人失去了魂魄。

所以我要以《松花江上》为代表谈谈它的演唱诠释,它是一首非常具有魅力的艺术作品。

要用一种苍凉、凄惨、无助、悲愤的情绪,用哭诉的语调、铿锵的语气表现完美的诠释它的魅力。

这样才能带给人们艺术性美的享受。

关键词:艺术歌曲、松花江上、演唱诠释、情感表达具有艺术性的歌曲是区别各种歌曲体裁的,它包含着真正的情感,严重有爱的话语和流畅的语言,大家给予具有艺术性更强大的艺术作品的意义,是因为它有着体现自身价值而拥有的。

这种体裁的歌词大部分都是以诗歌的形式,因为这样才会使里面的词汇更加具有灵活性、更加令人通俗易懂而又显得典雅、庄荣。

这类歌曲体裁使用的诗歌词是我国华夏上下五千年历史真实的结晶,是作者用来抒发感情的载体,再者这类体裁歌曲的写法素材是和生活中的真实意境相结合的,是将情感的抒发和作者对这类体裁的文化见解放在第一位置。

艺术歌曲《松花江上》是一首具有代表性的曲目,它有着能够体现当时的时代背景,以当时的残酷生活为题材强化了主旨,以生动的语言和愤恨的心情,表达了当时的人们背井离乡、居无定所的愤怒之心。

歌曲将它的曲式、语言运用的优美又凄惨,更加增添了抗战的力量。

抒发了人民对敌人的愤恨之情和强烈的爱国、爱家乡的情感。

一、歌曲创作背景《松花江上》是一首反应抗日战争时期人民为了抗战,遭受到背井离乡因而思念故乡的情感之作。

这首抗战歌曲作于1937年7月2日,作者是毕业于北京大学的张寒晖先生,创作于西安,是当时最受大家喜爱的抗战曲目。

活在当下的张寒晖先生感觉自己的祖国是没有光明的中国、是被日本侵略者占领的中国,老百姓正处在水生火热之中。

他为了反应和愤恨当时的心情,也是为了唤醒人们对抗战的斗志,他苦心创作了这首歌曲,只有这样他才能抒发出自己内心的愤怒,以这样的方式开体现自己的价值。

抗战歌曲《松花江上》的艺术特色分析发表时间:2021-01-04T15:40:14.137Z 来源:《文化研究》2020年12月上作者:詹小虎[导读] 艺术源于生活,声乐作为艺术的一种表现形式,通过利用人声来进行情感的表达,用质朴的人生去引起人们的共鸣,但如果想做到这点,深入的去了解作品的内容与情感是基础,在此基础上融入自己的理解,才能够更好实现这一期望。

四川师范大学音乐学院詹小虎摘要:艺术源于生活,声乐作为艺术的一种表现形式,通过利用人声来进行情感的表达,用质朴的人生去引起人们的共鸣,但如果想做到这点,深入的去了解作品的内容与情感是基础,在此基础上融入自己的理解,才能够更好实现这一期望。

关键词:声乐;《松花江上》;艺术特色一、作品《松花江上》的相关背景《松花江上》作为一首抗日战争时期创作的乐曲,在近代史上具有十分重要的地位和深远的影响。

该作品是由我国近现代十分有名作曲家张寒晖创作而成,被誉为《流亡三部曲》之一.张寒晖于1902年在河北正定出生,其所成长的环境正值中国动荡不安,战火纷飞的年代张寒晖所创造的大部分歌曲都是立足于当时的社会背景的,具有强烈的现实感。

其众多代表作品几乎都是抗日题材的歌曲,旋律较为高亢热情,同时蕴含抗争的精神,这些歌曲对于抗战时期的人民有着积极的影响,到现在也具有一定的影响力,广为流传。

《松花江上》这首作品是创作者用声乐这种艺术表现形式对于当时的社会环境与人民生活和自身思想的真实写照。

不同的时代背景与生活环境对于创作者的影响都是非常巨大的会直接影响作者创作作品的情感、韵律、选材、风格等。

张寒晖在1935年开始创作《松花江上》,当时中国正处于艰苦的抗日战争时期,日本的侵略行为逐渐扩张到全国地区。

张寒晖为了鼓励全国人民的抗日士气,并表达对家乡与祖国的深厚感情,创作了这首著名的以家乡为主题的叙事作品《松花江上》。

歌曲讲述了震惊世界的“9.18事变”,让中国东北人民无家可归、四处流浪、死伤无数,展现了全国人民内心对侵略国家十分憎恶,十分愤怒的情感。

学习《松花江上》的抗日歌曲教学设计案例一、教学目标通过学习《松花江上》,了解抗日战争时期的历史背景。

分析歌曲的歌词和旋律,理解其中蕴含的抗争力量和对胜利的希望。

通过音乐表达,培养学生的爱国情感和历史意识。

二、教学内容1. 历史背景介绍1.1 视频观看播放开场视频,呈现宁静的松花江流域和历史照片。

了解松花江流域的自然之美,以及九一八事变爆发后,日本侵略军入侵满洲的历史。

1.2 讨论小组讨论,分享对历史场景的理解。

引导学生思考战争对人民生活的影响,如何改变他们的日常生活。

2. 《松花江上》歌曲分析2.1 视频观看展示相关历史照片和视频,介绍《松花江上》的创作背景。

强调该歌曲在九一八事变后的东北地区传播的重要性。

2.2 歌词解析教师解读歌词,注重歌曲中表达的情感、历史内涵和爱国主义精神。

分析歌词中反映的抗战军民英勇抵抗的场景。

2.3 讨论学生通过小组讨论分享对歌词的理解,交流个人对历史的感悟和认知。

3. 音乐表达3.1 学唱《松花江上》教师向学生传授歌曲的歌唱技巧,包括发音、节奏等。

学生学唱歌曲,强调正确的情感表达。

3.2 情感表达学生通过演唱和表演,尽可能还原歌曲中的情感。

引导学生深入体验歌曲所传达的爱国情怀和历史记忆。

3.3 创作活动学生以《松花江上》为灵感,尝试创作自己的抗争歌曲。

鼓励学生用音乐表达对历史的思考和对未来的希望。

三、教学手段多媒体设备:播放开场视频、历史照片和相关音视频资料。

教学板书:教师记录重要历史事件和歌词内容,帮助学生理清思路。

音响设备:提供良好音乐播放效果,帮助学生更好地聆听歌曲。

四、教学效果评价学生对抗日战争历史和《松花江上》歌曲的理解程度。

学生演唱和表演的情感表达力。

学生创作的抗争歌曲的内容和表达方式。

五、作业及延伸活动作业:撰写关于《松花江上》歌曲的个人感想和对历史的思考。

延伸活动:组织学生走进社区,采访长者,了解更多抗日战争时期的历史见证和故事。

《松花江上》创作背景这是一首脍炙人口的男高音抒情歌曲,由张寒晖作于1936年。

建国后由我国著名男高音歌唱家李光羲和施鸿鄂演唱的版本广为流传,也是最经典的两个版本。

特别是施鸿鄂演唱更是感人肺腑,有极强的感染力。

1931年9月18日,日本关东军大举进攻中国东三省,张学良电令时任东北军参谋长荣臻保存实力,消极对待日本关东军的挑衅,致使东北的东北军官兵,携老带子,布满西安街头。

他们被迫流亡关内,有家不能归,有仇不能报,从心头都郁结着悲苦怨愤,要倾吐,要爆发。

正是在如此的背景下,张寒谱写了这首感人肺腑的独唱曲,以含着热泪的哭泣似的音调,唱出了悲愤交加的声音。

他把自己的这首歌教给学生、群众演唱,然后,他带领群众到西安的城墙上,街头中去演唱,悲怨壮烈的歌声深深打动了广大东北军官兵的心,竟有数万名官兵听后落泪。

“西安事变”爆发前后,西安城里已到处可以听到《松花江上》的歌声,并迅速传遍全国。

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿。

还有那满山遍野的大豆高粱……”这是上个世纪三四十年代曾被誉为“流亡三部曲”之一,而风靡中华大地的抗战歌曲《松花江上》。

西安事变前夕,西安爱国青年去临潼请愿时,行至十里铺,张学良将军驱车赶来,劝导学生勿去临潼,怕有危险。

这时,有人唱起了“九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏。

流浪,流浪……”悲壮的歌声令人断肠。

张学良听了,沉痛地说:“请大家相信我,我是要抗日的……我在一周之内,用事实来答复你们。

”抗战开始后,周恩来曾代表中共八路军驻西安办事处出席东北军军官会议。

会议结束时,周指挥与会军官唱了这首歌。

悲愤的歌声激起了大家思念故乡的情绪。

当歌声进入“哪年哪月才能够回到我那可爱的故乡?”时,全场军官有的热泪盈眶,有的低头哭泣,有的举起了拳头,“一定要打回老家去!”的决心,充溢着歌唱者的胸膛。

《松花江上》初由省立二中唱起,后流传东北军,并迅速唱遍了大江南北和长城内外。

《松花江上》创作背景

这是一首脍炙人口的男高音抒情歌曲,由张寒晖作于1936年。

建国后由我国著名男高音歌唱家李光羲和施鸿鄂演唱的版本

广为流传,也是最经典的两个版本。

特别是施鸿鄂演唱更是感人肺腑,有极强的感染力。

1931年9月18日,日本关东军大举进攻中国东三省,张学良电令时任东北军参谋长荣臻保存实力,消极对待日本关东军的挑衅,致使东北的东北军官兵,携老带子,布满西安街头。

他们被迫流亡关内,有家不能归,有仇不能报,从心头都郁结着悲苦怨愤,要倾吐,要爆发。

正是在如此的背景下,张寒谱写了这首感人肺腑的独唱曲,以含着热泪的哭泣似的音调,唱出了悲愤交加的声音。

他把自己的这首歌教给学生、群众演唱,然后,他带领群众到西安的城墙上,街头中去演唱,悲怨壮烈的歌声深深打动了广大东北军官兵的心,竟有数万名官兵听后落泪。

“西安事变”爆发前后,西安城里已到处可

以听到《松花江上》的歌声,并迅速传遍全国。

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿。

还有那满山遍野的大豆高粱……”这是上个世纪三四十年代曾被誉为“流亡三部曲”之一,而风靡中华大地的抗战歌曲《松花江上》。

西安事变前夕,西安爱国青年去临潼请愿时,行至十里铺,张学良将军驱车赶来,劝导学生勿去临潼,怕有危险。

这时,有人唱起了“九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏。

流浪,流浪……”悲壮的歌声令人断肠。

张学良听了,沉痛地说:“请大家相信我,我是要抗日的……我在一周之内,用事实来答复你们。

”

抗战开始后,周恩来曾代表中共八路军驻西安办事处出席东北军军官会议。

会议结束时,周指挥与会军官唱了这首歌。

悲愤的歌声激起了大家思念故乡的情绪。

当歌声进入“哪年哪月才能够回到我那可爱的故乡?”时,全场军官有的热泪盈眶,有的低

头哭泣,有的举起了拳头,“一定要打回老家去!”的决心,充溢着歌唱者的胸膛。

《松花江上》初由省立二中唱起,后流传东北军,并迅速唱遍了大江南北和长城内外。

当时,这首歌曲并没有出版,而且谁也不知道作者是张寒晖,可是,那旋律中凝聚的血泪却强烈地感染着爱国的中华儿女们,人们争相传抄传唱,在祖国破碎山河的上空,到处飘荡着歌曲中的呼号。

1938年7月7日晚,武汉举行了抗日周年的盛大活动,十多万群众分乘几百条木船,举着火把汇聚在长江之上。

这时候,不知是谁领头唱起了《松花江上》,立即引起大家的呼应,十几万人的歌声掀起了巨大的声浪,汇成了人间罕见的、血泪凝聚的感情的交响。

一直埋头苦干的革命音乐家张寒晖,就是这样代表着人民倾吐呼号,为我们留下了这首不朽的战斗性的悲歌。