民国四公子之一 :张伯驹生平简介

- 格式:ppt

- 大小:347.00 KB

- 文档页数:6

张伯驹词集(上)张伯驹1898.3.14-1982.2.26,河南项城人,生于官宦世家,系张锦芳之子,过继其伯父张镇芳。

与张学良、溥侗、袁克文一起称为“民国四公子”。

曾任故宫博物院专门委员、国家文物局鉴定委员会委员,吉林省博物馆副研究员、副馆长,中央文史馆馆员,任燕京大学国文系中国艺术史名誉导师,北京中国画研究会名誉会长,中国书法家协会名誉理事。

序我少于伯驹先生者二十岁,彼此的身世经历又绝无共同之点,而他不见弃,许为忘年交,原因固然并非一端,但倚声论曲,是其主要的友谊基础。

丛碧词先有木刻本,后来增订排印,我曾撰跋,见于卷末,种种情事,今不重云。

再后又有春游词、丛碧词话,先生独以序言见嘱。

那时是没有人肯给作序跋的,我不自揆,一一应先生之命,但亦不敢迳署真名,一次是署名寿康,一次是署名李渔邨,都是别号。

再后,他多次将理念新得之长短句,或单阕,或众篇,或成册,陆续见贻,皆其手稿或手写本。

这样叙来,可知我对先生的词,因缘不浅。

今又重为其总集作序,岂谓忝居知者,实亦谊所不容辞,情所不能已。

因略陈鄙见,以俟世之读先生词者。

词为何物,文之一体也,看不起的人贬为小道,正统士夫视为侧艳。

为什么,盖其本名曲子词,用今天的话来说,即是为曲谱所配的唱词儿;按谱制辞,所以叫做填词。

词曲一名,合言可以无别,析言方离而二之:曲是乐声,词则文字。

至于元世,又以曲专指其一代之文体,其实一也。

既知此义,可见词曲起源,本由民间俗唱,其词佳者固多,亦不免俚鄙粗秽。

后来又有专业的乐工为之制词,浮藻有加,而俗套浸盛,品亦不崇。

再后来,到了文士诗人的笔下,这些人尊前花畔,借他抒写情怀,寄托抱负,于是词才成了具有文彩、品格、风调、境界的重要文学作品。

我们今日所说的词,一般是指此而言。

骚人墨客将词的规格大大提高了,然而同时也就带来了他们的习气。

他们喜欢雅,喜欢藻饰——这并非绝对的坏因素,但一旦失之太过,词就从人民大众的活的音乐文学变成了另一种雕文绘句的笔墨文学。

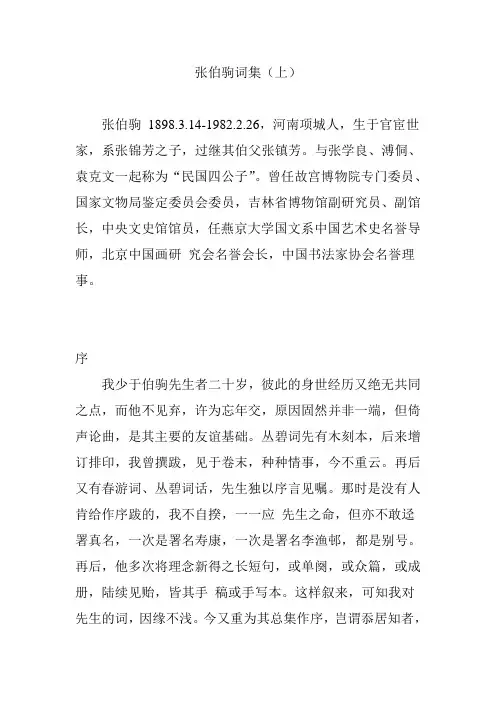

一、中国第一大收藏家张伯驹张伯驹(1898—1982),字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。

张伯驹张伯驹的父亲张镇芳,字馨庵,河南项城人。

据有关资料介绍,他是光绪三十年进士,袁世凯哥哥的表弟,历任长芦盐运使、直隶按察使等职。

中华民国成立后他曾任河南都督,但因镇压白朗起义不利而被免职。

1915年袁世凯称帝,他作为筹划者之一,组织更变国体全国请愿联合会,任该会副会长和登基大典筹备处副处长。

张伯驹生于1898年,字丛碧。

自幼天性聪慧,7岁入私塾,9岁能写诗,享有“神童”之誉。

张伯驹先生是集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人。

二、少帅张学良张学良(1901-2001)字汉卿,辽宁省海城人。

民国四大美男之一。

张学良张学良的父亲张作霖是民国初年有名的大军阀,以武勇于乱世之秋成为名副其实的东北大军阀。

少帅数度挥兵入关,两次直奉大战成名。

日本人炸死张作霖后,少帅统领东北,同苏军打了一大仗,又顶住日本人的压力,“改旗易帜”。

为保存实力、避免被日军挑起事端而被当时称为“不抵抗将军”率东北军撤离东北,“九·一八”之后同杨虎城将军“兵谏”,被蒋关了大半生,2001年以101高寿去世于夏威夷檀香山。

张学良为当时花花公子之魁首,鸦片、可卡因、女明星无所不好。

三、红豆馆主溥侗诞辰:1871年,同治十年(辛未)爱新觉罗·溥侗逝世:1952年,农历壬辰年溥侗是溥仪的族兄,爱新觉罗氏,字后斋(一作厚斋),号西园。

因排行老五,内外行尊称其为"侗五爷"而不呼其名。

溥侗从小酷爱昆曲与京剧,因是清室宗亲家中富有,又兼常接触一些当时的京昆著名艺人,再加本人悉心钻研,刻苦练功,遍访名师,终于达到了文武昆乱不挡,六场通透的化境。

红豆馆主精于昆曲、京剧,对于京剧则生、旦、净、丑全能。

《群英会》一剧能演周瑜、鲁肃、蒋干、曹操、黄盖五个角色,且都技艺精妙,出神入化。

他有深厚的文化素养有关,能书善画,通晓词章音律,精通古典文学,对所演剧目的故事情节、人物身份及规定情境有深刻领悟,又兼见多识广,博采众长,因此对不同人物都有惟妙惟肖的表现。

张伯驹,1898年出生于河南项城的一个军阀之家,张伯驹家与袁世凯张伯驹,1898年出生于河南项城的一个军阀之家,张伯驹家与袁世凯是表亲,其父张镇芳官至河南都督;之后在京城开办了盐业银行,张伯驹少年时期随父迁居北京。

张伯驹从小聪慧过人,七岁入私塾,九岁能写诗,他长大后没有走父亲给他安排的仕途,他喜欢文学艺术、擅长琴棋书画,他一生致力收藏国宝,成为了一位大收藏家。

他喜欢京剧,曾与梅兰芳等人创办“国剧学会”,张伯驹做为“名票”参加振灾义演,盛况空前。

他擅长写诗填词,留下了许多佳作,他书画造诣很深,成为了鉴赏家。

民间将张伯驹与溥侗、袁克文、張学良并称:“民国四公子”。

他虽出身豪门,却没有纨绔子弟的恶习;他生活方面并不奢侈,最大的嗜好收藏文物,为之倾注了一生的财富和心血。

他是一位无党派的爱国人士,在解放后的1956年,他将自己的八件国宝级的珍贵文物捐献给了故宫博物院,成为了故宫博物院的镇院之宝。

国家奖励他20万人民币,却被他婉言谢绝。

之后张伯驹潘素夫妇陆续将自己的百余件珍贵藏品全部捐献给了国家,据统计,这些国宝级的文物总价值相当于1100多亿人民币。

身为富豪;然而他们晚年生活一度洁据,甚至靠别人接济。

张伯驹一生娶了四位夫人,但他真爱的、陪他走完一生的只有第四位夫人:当代女画家、江南美女潘素。

他们夫妻志同道合,在张伯驹人生低谷之时,潘素与他患难与共。

他们夫妻晚年居住在后海南沿的一所小院子里,这对夫妻百年后,由他们唯一的女儿张传彩继承了这所私宅。

2011年,在张传彩及子女的努力下,与国家文化部旗下的有关部门合作,张传彩腾出了自住房,在这所两排房的小院里成立了张伯驹潘素纪念馆。

纪念馆馆名由著名书法家欧阳中石题写,馆内设有五个展室,并立有张伯驹、潘素铜像。

后海南沿二十六号的这所小院外观很普通,但是它的主人却是有着传奇色彩的不凡人物。

我的父亲张伯驹作者:***来源:《阅读(书香天地)》2020年第05期我的父亲张伯驹,生于1898年,人生阅历丰富,经历过三个朝代,不管怎样的境遇,怎样的坎坷,他对国家、对民族的挚爱情怀贯穿始终。

父亲年轻时曾在袁世凯的模范团学习,二十岁毕业后,相继在吴佩孚、张作霖部任职,升至旅长。

第二次直奉战争后,他对军阀混战的局面彻底失望,从此放弃行伍仕途,协助祖父打理银行,任盐业银行常务董事,投身于金融事业。

因家规限制,从小父亲不许我涉足收藏,但是对于戏曲、诗词、书画等文化艺术则默许小孩在旁学习、参与。

当年我家还在西城大拐棒胡同(即原李莲英旧宅)时,每周父母都要请几次客,很多研究美术、京剧、诗词的名家都到我家来。

父亲最喜欢古代的十番音乐,不少京剧名家经常和父亲来往,我也耳濡目染,效仿他们的唱腔。

母亲喜欢弹琵琶,我喜欢弹古筝。

我工作后还在单位演过京剧《起解》,昆曲《掃花》。

记得刚解放时我报名参加了文工团,父亲持反对意见。

随着年纪的增长方体会到父母对我的爱护。

在收藏上,父亲用功颇深,他喜爱字画,看什么东西都是过目不忘。

书架上的书,只要父亲看过,放在哪个架子上、第几行、第几本,父亲都能记住。

他从三十岁时开始收藏书画,买字画、艺术品时从不讨价还价。

母亲也相信父亲的眼力和水平,只要是书画上的事情,母亲是相当配合父亲的。

家里的经济,父亲一点也不过问,钱有与没有,都是母亲在掌握。

不过,我家并不是老有钱,没钱时也要去借。

在我的记忆中,父亲的收藏品大部分都放在银行里,没有放在家中。

父亲很重视文物,对于流失的文物,他想办法凑钱也要把珍贵的文物买回。

当年《游春图》流失到琉璃厂的一个老板手上,父亲认为,私人不宜收藏这样珍贵的书画,应归故宫博物院。

但当时故宫不予理会,父亲不想让国宝流失海外,最终决定出钱购买。

苦于家中钱不够,父亲只好忍痛将大拐棒胡同的房子出售,换得二百二十两黄金,再加上母亲典卖首饰换来的二十两黄金,才将《游春图》收下。

民国四大公子张伯驹,遣散妻妾,皆因在青楼遇到自己一生的真爱张伯驹(1898年2月12日一1982年2月26日)是中国著名收藏鉴赏家。

他出生于富贵世家,生父是张锦芳,后过继给了伯父,清朝最后一任直隶总督张镇芳。

张锦芳,张镇芳是袁世凯兄嫂的弟弟。

张家更是民国时期盐业银行的开创者。

在当时的上海滩,人们将张伯驹与溥仪的祖兄溥侗,袁世凯的次子袁克文,张作霖之子张学良并列为民国四公子。

1935年,张伯驹来上海的盐业银行当高管,由于工作需要,张伯驹要出入一些风月场所。

一次,偶然看到一位正在弹琵琶的女子。

张伯驹对诗词歌赋极为感兴趣,一下就被那迷人的琴韵吸引了。

这位弹奏琵琶的女子便是潘素,当时她弹奏的曲子名为巜霓裳曲》。

曲调婉转,清雅雅俗,张伯驹向身边人打听,得知这位女子被大家称作″潘妃″。

潘素1915年生于苏州,是清朝状元宰相潘世思的后代,原名潘妃。

因父亲潘合是个纨绔子弟,家道中落,母亲还是竭尽全力培养她,给她请老师教她书画,音乐。

希望女儿长大后能够安身立命,出人头地。

可惜的是,天有不测风云,还没看到女儿长大成人,潘素的母亲就因病去世了。

父亲再娶,继母王氏不能容她,以她擅长琵琶为借口,逼其在青楼操琴卖唱,每天流连于名利场中。

张伯驹看到潘素一下就被迷住了,于是提笔作诗″潘步掌中轻,十步香尘生罗袜,妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。

″将潘素比作汉朝昭君出塞,还将″潘妃″二字藏于诗中。

可见潘素在张伯驹心中己留下深刻的印象,同时,张伯驹的才情也可见一斑,寥寥几句,就将潘素的神态与神韵描摹淋漓。

潘素也对这位才情公子一见倾心,才子佳人互生情愫,坠入爱河。

但是,不久之后,潘素却软禁起来了。

当时对潘素爱慕之人繁多,不止张伯驹一人,其中就有一位国民党中将臧卓,多次表白潘素都遭到拒绝,现在又多出个张伯驹,国民党中将臧卓极为恼火,他命令手下把潘素劫持,软禁在上海汉口路一品香酒店。

潘素无奈屈身于此,只能每天以泪洗面。

这也急坏了张伯驹,他的对手是一名国民党军官,弄不好可是要惹麻烦的。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢“民国四公子”张伯驹 39岁时纳妾小自己18岁导语:1)他叫张伯驹(18981982),原名家骐,别号丛碧馆主。

河南项城人。

与张学良、溥侗、袁克文一起被称为“民国四公子”,是直隶总督兼北洋大臣1)他叫张伯驹(1898—1982),原名家骐,别号丛碧馆主。

河南项城人。

与张学良、溥侗、袁克文一起被称为“民国四公子”,是直隶总督兼北洋大臣张镇芳之子(过继,生父张锦芳),张镇芳与袁世凯有戚谊。

出生于书香门第的张伯驹天性聪颖,有神童之誉。

幼年入私塾,又接受新学教育,小学毕业后跟随父亲来到北平,后在曹锟、吴佩孚、张作霖部任职,做到旅长——最终因不满军阀腐败生活离开军界,协助父亲打理银行业务,却发现自己对银行事务不感兴趣。

2)20世纪30年代,张伯驹在丛碧山房寓所花园内。

寓所原为李莲英旧墅,原址在今北京西四附近。

张伯驹别号“丛碧”亦由此而来。

3)1927年,将近而立之年的张伯驹倾心于收藏字画,为了珍贵文物不外流,不惜一掷千金。

收藏过的重要古代书画有西晋陆机的《平复帖》、隋展子虔《游春图》、唐代诗人李白的《上阳台帖》、唐杜牧的《张好好诗卷》,宋黄庭坚的《诸上座帖》、赵佶的《雪江归棹图卷》,元钱选的《山居图卷》等等。

他曾说,“黄金易得,国宝无二。

我买它们不是卖钱,是怕它们流出外国。

”4)王世襄曾向张伯驹借阅《平复帖》,小心翼翼地提出,能否在张家看上一两次。

没想到张伯驹回答:“你拿回家看去吧。

”放了一个多月,王世襄完成《西晋陆机〈平复帖〉流传考略》一文。

图为西晋陆机《平复帖》。

5)1935年,39岁的张伯驹,纳小自己18岁的潘素为妾。

在张伯驹的大力栽培下,潘素曾三次与张大千联袂作画,画作常常有张伯驹的生活常识分享。

《一代名士张伯驹》阅读答案及考点分析一代名士张伯驹张伯驹(1898—1982),河南项城人,生于官宦世家,与张学良、溥侗、袁克文一起称为“民国四公子”,是我国老一辈文化名人中集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人,“堪称中华老名士,艺苑真学人”。

张伯驹7岁时被过继给其伯父长芦盐运使张镇芳。

当时科举刚刚废除,新式学堂方兴未艾,但张镇芳沿用旧式家塾教育,请来名师为张伯驹启蒙。

他从《三字经》《千家文》等学起,自幼便展现出非凡的记忆力和领悟力:9岁时,一部《古文观止》倒背如流;3000多卷的《二十四史》20多岁时已读了两遍;354卷的《资治通鉴》可以从头讲到尾,如数家珍;唐诗宋词,更是脱口而出。

良好的家世和深厚的文学文化底蕴使这位翩翩公子能够悠然自得的生活在自己的精神世界里,摒弃世俗,全身心的投入到自己喜欢的事情中:填词作诗,写字作画,学唱京剧……凡是喜爱的事情,他都一心钻研,并且做到极致。

张伯驹天资超逸,利用闲暇时间,写下了大量古体诗词和音韵、戏曲论著,主要著作有《丛碧词》、《洪宪纪事诗注》《丛碧书画录》、《素月楼联语》等。

另外,张伯驹对中国书法艺术的研究,造诣颇深,著有《中国书法》一书;他本人亦擅长书法,其书法源学王羲之《十七帖》,融真、草、隶、篆、于一炉,晚年形成自己独特的风格,用笔飘逸,如春蚕吐丝,被人称为“鸟羽体”。

张伯驹在京剧艺术方面也有很高的造诣。

他自幼喜爱京剧,后跟李佩卿学戏,从钱包森、王福山习武工。

学习期间,他严守传统,苦下功夫,吊嗓子、打把子、文武昆乱无所不学,只一年就能登台演出,1930年与李石曾、齐如山、梅兰芳、余叔岩等组织了“国剧会社”。

张伯驹的生活被人形容为中国现代最后的名士生活。

由于他对世俗生活相当淡薄,在他人眼里,张伯驹的言谈举动便十分“怪异”,不循成规。

高朋满座之时,众人谈笑风生,他若觉得话不投机,就坐在一边摸下巴颏儿,一根一根的拔胡子。

他生活在政治大家族里,却始终与各派政治势力保持一段距离。

百年夫妇百年恩说到张伯驹,人们马上想到“民国四公子”,他和末代皇帝溥仪的族兄溥侗、袁世凯的次子袁克文、奉系军阀张作霖之子张学良,并称“四公子”。

又和袁克文并称“中州二云”,所谓“中州更有双词客,粉墨登场号二云”。

他号丛碧主人、冻云楼主,而袁克文号寒云主人。

除诗词学家而外,张伯驹还集收藏鉴赏家、书画家、京剧艺术研究者等身份于一身。

弃戎从文张伯驹生于1897年,字丛碧,河南项城人,从小过继给伯父张镇芳。

张镇芳是光绪三十年进士,袁世凯哥哥的内弟,历任长芦盐运使、直隶按察使等职。

张伯驹7岁入私塾,9岁能写诗,享有“神童”之誉,曾与袁世凯的几个儿子同在英国人办的一所书院读书。

毕业后,张伯驹进入袁世凯的陆军混成模范团骑兵科受训,其后在军阀曹锟、吴佩孚、张作霖等部任职。

但他从内心厌倦军队生活,认为当军人是一种耻辱,便不顾双亲和众人的反对,毅然退出军界。

此后,他把兴趣转移到读书,陶冶性情的文化艺术活动之中,利用自家的优越条件,在家藏的古典文史书中找到了一方驰骋的天地。

他乐于和文人雅士们交往,经常和他们一起聚会,一起歌吟畅咏,填词作画。

张伯驹首先是个词人,而这也是他最为看重的身份。

张伯驹30岁开始写词,写作时间长达55年,学者姚平认为他是当代最重要的词人之一,除沈祖棻等人外,罕有其匹。

其词作情深意厚,天趣盎然,被誉为词人之词。

张伯驹的词中写情的不少,但不同于表哥袁寒云的艳情之词是写给无数的欢场女子,张伯驹几乎只写给一位女性,那就是后来成为他终身伴侣的潘素。

潘素原名潘白琴,1915年生,苏州人氏,乃前清著名的状元宰相潘世恩的后代。

但其父潘智合是个纨绔子弟,家产被其挥霍一空。

其母沈桂香亦出自名门,为潘素聘请名师,促其工女红、习音律、学绘画。

潘素13岁时,母亲病逝,继母王氏给她一张琴,将她卖入欢笑场所。

张伯驹的好友孙曜东回忆:“潘素女士,大家又称她为潘妃,弹得一手好琵琶,曾在上海西藏路汕头路路口&lsquo:张帜迎客&rsquo:。

张伯驹有奖征文的作文500字

张伯驹,字家骐,号从碧,河南项城人,光绪二十四年(1889)出生于官宦世家,系袁世凯时期。

大官商张镇芳之子,亦即袁世凯的表侄。

其父张镇芳,是光绪三十年的进士,也是袁世凯哥哥的内弟,曾历任长芦盐运使、直隶按察使等职。

伯驹先生天性聪慧,7岁入私塾,9岁能写诗,享有“神童”之誉。

曾与袁世凯的几个儿子同在英国人办的一所书院里读过书。

二十年代初期,与袁世凯的次子袁克文,末代皇帝浦仪的族兄浦侗,奉系军阀张作霖之子张学良,一起并称为“民国四公子”。

完成学业后,伯驹先生进入袁世凯的陆军混成模范团骑兵科受训,并由此进入军界。

其后陆续在军阀曹锟、吴佩孚、张作霖等部任职,一度官至旅长。

再后来,缘其不满军阀混战,便毅然放弃了行伍仕途,转而投身祖业。

因其父亲生前是中国盐业银行董事长一职,并为此银行投资予二十多万元,遂其死后,便留下了偌大的一份家业。

伯驹先生便在其母对诫下,出任了盐业银行的董事长兼总稽核之职。

其母本指望他能继承父业,并不断扩展与兴旺家业,殊料他本人对商业一行不感兴趣,于是便只挂个职名,,实际很少过问银具体经营的事情。

在年近三十之时,明里暗里的,开始走上了从事艺术的道路,并最终成为了是集诗词家,书画家,戏曲研究家,书画收藏鉴赏家于一身的文化奇人。

民国四公子都有谁结局如何喜欢看娱乐新闻的同学都知道“京城四少”,不过比起“民国四公子”他们也就不算什幺了。

小编整理了民国四公子都有谁,结局如何,和小编一起了解一下吧吧。

诗歌鉴赏的15种题型及答法高中语文阅读答题公式及模板高考语文文言文断句方法及技巧高考易错成语及解释民国初年,京津沪的上层人士把当时四位具有传奇色彩的豪门子弟,统称为四大王孙公子。

张伯驹、张学良、卢小嘉、袁克文并称为“民国四公子”。

1民国四公子之张伯驹张伯驹(1898(戊戌年)-1982),字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人,中国第一大收藏家。

享年84岁。

张伯驹的父亲张镇芳,字馨庵,河南项城人。

据有关资料介绍,他是光绪三十年进士,袁世凯的表弟,历任长芦盐运使、直隶按察使等职。

中华民国成立后他曾任河南都督,但因镇压白朗起义不力而被免职。

1915年袁世凯称帝,他作为筹划者之一,组织更变国体全国请愿联合会,任该会副会长和登基大典筹备处副处长。

张伯驹生于1898年,字丛碧。

自幼天性聪慧,7岁入私塾,9岁能写诗,享有”神童”之誉。

张伯驹先生是集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人。

为继承和发展中国古典艺术,建国初期,张伯驹创办北京古琴研究会、京剧基本艺术研究社、中国书法研究社、诗词研究社,直至临终前,还对中国韵文学会筹备事宜念念不忘。

曾任故宫博物院专门委员、国家文物局鉴定委员会委员,吉林省博物馆副研究员、副馆长,中央文史馆馆员,任燕京大学国文系中国艺术史名誉导师,北京中国画研究会名誉会长,中国书法家协会名誉理事。

张伯驹一生捐献的国宝,。

民国“最后的贵族”张伯驹作者:朵渔张伯驹,字丛碧,别号游春主人、好好先生,与红豆馆主溥侗、袁寒云、张学良并称“民国四公子”。

民初,曾游走于军人幕,投身金融业,后致力于写诗填词。

1949年后,更是担任了一大堆琴棋书画的理事、会长、委员、顾问之职。

京昆名票,一生醉心于古代文物。

1956年,张伯驹将其收藏的部分文物捐给了国家,以求免灾。

这些文物包括西晋陆机《平复帖》卷,隋展子虔《游春图》,唐李白《上阳台帖》、杜牧《赠张好好诗》卷,宋范仲淹《道服赞》卷、蔡襄自书诗册、黄庭坚《诸上座帖》,元赵孟頫《千字文》等。

(见章诒和《君子之交》)皆非俗物,实在是了得!章诒和在《君子之交》一文中记述了张伯驹一件好玩的事情。

解放后,好玩又好古的张伯驹看上了一幅古画,意欲得之,但出手人要价不菲。

而此时的张委员已非彼时的张公子,他虽担任了众多理事、委员之类的职务,但均系虚职,并无实惠。

夫妻两人的工资应付日常开支和昔日名门的琐细关系亦难维持,再想拿出钱来收藏古玩,似乎有些不自量力,败家子习气。

“张伯驹见妻子没答应,先说了两句,接着索性躺倒在地。

任潘素怎么拉,怎么哄,也不起来。

最后,潘素不得不允诺:拿出一件首饰换钱买画。

有了这句,张伯驹才翻身爬起,用手拍拍沾在身上的泥土,自己回屋睡觉去了。

”好玩吧。

这才是大家族里出来的真正的玩主。

玩主是不管所玩的东西有用没用的,他也不管钱够不够。

一说钱,那就俗了。

在真正的玩主眼里,钱财以及与此有关的东西都应遭到鄙视。

如《奢侈与资本主义》的作者维尔纳•桑巴特所说,考虑金钱问题和平衡收支都被视为庸俗的事情,而将它们留给管家。

“在购物时考虑是否为自己的财力所能及,那是一种小店主作风”。

对真正的大家族来说,即使是那些遗老遗少们,也对“小店主作风”充满了鄙视和不齿。

当黎塞留元帅的孙子将黎塞留先前给他的一个装满钱的钱包原封不动地还给他时,黎塞留元帅一把将它扔到了窗外。

说得讥诮点,张先生的行为算是一种高雅的爱好,人生的享受,贵族的格调,不失其赤子之心,也为我们民族保留了不少好东西。

父亲张伯驹他是“民国四公子”之一,却少有纨绔之气;他曾投身军界,却因政局黑暗而回归文人之身;他被母亲视作十足的“败家子”,却被同人誉为“当代文化高原上的一座峻峰”;他把毕生心血倾注于保护中华文明、中国艺术之中,却在动乱年代被屡屡错待。

决然脱下军装父亲原名家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生等,河南项城人,出生于贵胄豪富之家。

我爷爷张镇芳是袁世凯的姑表兄弟,父亲的姑母嫁给了袁世凯的弟弟袁世昌,因为爷爷在家中排行老五,袁世凯的儿子们称我爷爷为“五舅”。

父亲青年时,国内革命浪潮汹涌澎湃。

1913年,袁世凯任中华民国大总统。

爷爷张镇芳升任河南都督。

第二年,袁世凯做出一项重大举措——创立培养军官的陆军混成模范团。

父亲那年刚16岁,不符合模范团的选材标准,但在爷爷的安排下,他破格进入了模范团的骑科,并由此进入军界,曾在曹锟、吴佩孚、张作霖部任提调参议等职(皆名誉职)。

此后袁世凯称帝、张勋复辟,接着军阀混战,政坛风云变幻。

父亲眼见政治黑暗,又目睹爷爷的官场沉浮,叹道:“内战军人,殊非光荣!”便决然脱下军装。

奶奶眼里十足的“败家子”父亲退出军界,回到家里,奶奶十分不满,絮絮叨叨地骂他没出息,要他进入金融界。

父亲一度十分困惑、苦闷,终日无言。

那时他唯一的乐趣就是读书,他读《老子》《墨子》,兴味十足。

1927年,父亲正值而立之际。

一次,他去爷爷任职的北京西河沿的盐业银行,半途拐到了琉璃厂,在出售古玩字画的小摊旁边溜达。

一件康熙皇帝的御笔书法作品引起了他的注意,只见上面的四个大字“丛碧山房”写得结构严谨、气势恢宏。

虽然此时父亲对收藏尚未入门,但由于旧学根底深厚,眼力已然不俗。

他没费思量就以1000块大洋将其买了下来。

回去后,父亲愈看愈爱,遂将自己的表字改为“丛碧”,并把弓弦胡同的宅院命名为“丛碧山房”。

这是他收藏生涯的开始。

从此,父亲为了收藏文物,大把地花钱。

父亲说过:“我30岁开始学书法,30岁开始学诗词,30岁开始收藏名家书画,31岁开始学京剧。

他一生结过四次婚,最爱的妻子是第四任妻子,前三任妻子都不幸福民国四公子之一的贵公子张伯驹出生于1898年,他一生结过四次婚,可是他只在第四任妻子潘素身上找到爱情,其它妻子都是浮云。

潘素是张伯驹的最后一任妻子,是张伯驹的最爱,也是他感情的归宿。

张伯驹的第一任妻子李月娥是安徽亳州人,官宦人家的千金。

张伯驹和当时的贵公子一样,第一任妻子都是家里给娶的,是包办婚姻。

李月娥缠过足,是小脚女人,没啥文化。

最重要的是,她相貌不漂亮。

对于结发妻子,张伯驹根本不喜欢,可是他也没有反对娶她,因为反对娶她,他会和父母发生矛盾,贵公子的开销一切全凭家里,他不敢得罪父母。

反正那时是一夫一妻多妾制,正妻也影响不了他以后追求爱情,娶就娶吧。

张伯驹对发妻李月娥极为冷落,也没有和她生过儿女。

据说李月娥到病故还是处子之身。

包办婚姻对富家少爷来说并不算什么,对被冷落的妻子来说简直是悲剧。

李月娥病故于1939年。

她办丧事时张伯驹不管不问,当时张伯驹在外地,也没有回天津料理,当然也不悲伤。

李月娥由张伯驹的第二名小妾王韵缃负责料理,王韵缃生的庶子为嫡母李月娥打幡当孝子。

对于李月娥来说,丈夫还没有小妾贴心,张伯驹对李月娥实在是太绝情了,李月娥的一生只能用悲哀表示!不爱她,不好好待她,为什么要娶她?张伯驹的二房邓韵绮和三房王韵缃的名字很相像,这是为什么?这是因为她们的名字都是张伯驹给取的。

二房邓韵绮当然比发妻李月娥幸运多了,邓韵绮是北京的京韵大鼓艺人,当然是穷家女出身,她相貌漂亮,是张伯驹看上她,才把她娶进门。

这也算是自由恋爱了,当然是建立的相貌的基础上,并没有感情的共鸣。

张伯驹对邓韵绮很宠爱,他在北京出席什么宴会,都是邓韵绮陪伴。

可惜邓韵绮没有子女。

连娶两房妻子却没有后代,张伯驹的父母急了,就给他娶了穷家女王韵缃当三房。

看在王韵缃长得漂亮的份上,张伯驹自然愿意和她圆房。

这就是相貌漂亮的好处,就算是包办婚姻,丈夫也不会不理不睬。

王韵缃过门就生了儿子张柳溪,这让张伯驹的父母十分开心,把家事交给王韵缃料理。

张伯驹一代名士张伯驹张伯驹是当代文化高原上的一座峻峰。

从他广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、、戏曲和书法。

今天的人们对西晋陆机手书的《平复帖》和隋代大画家展子虔所绘《游春图》应该并不陌生。

前者距今已有近1700年历史,是现今传世墨迹中的“开篇鼻祖”,被收藏界尊为“中华第一帖”;后者距今也有1400多年,被认为是中国现存最早的一幅画作,素有“天下第一画卷”的美称,被称为“国宝中的国宝”。

然而,今天的人们,知道张伯驹其人的,似乎并不多。

而张伯驹恰恰是《平复帖》和《游春图》的最后私人藏家。

为购置《游春图》,身为豪门巨富的他债台高筑;即便身被绑架仍言“宁死魔窟,决不许变卖家藏”的他,一生醉心于收藏字画名迹,最终却毅然将终生所藏国宝无偿捐赠国家。

张伯驹(1898年—1982年),字家骐,号丛碧,系张锦芳之子,过继其伯父张镇芳。

张伯驹与张学良、溥侗、袁克文一起被称为“民国四公子”。

刘海粟曾说:“丛碧词兄是当代文化高原上的一座峻峰。

从他广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。

四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格。

堪称京华老学士、艺苑真学人。

”《一代名士张伯驹》正是从这“四条河流”探究传主的不平凡经历。

张伯驹自30岁起收藏中国古代书画,初时出于爱好,后以保存重要文物不外流为己任,张伯驹不惜一掷千金,虽变卖家产或借贷亦不改其志。

经过他珍藏的书画名迹见诸其著作《丛碧书画录》者,便有118件之多,被称为天下第一藏。

张伯驹、潘素夫妇保藏文物珍品,但并不把收藏视为一己私有,而是出于至诚,也是基于对民族文化遗产的深刻认识与由衷的酷爱。

正因为如此,故宫博物院才有了《平复帖》、《游春图》、杜牧《张好好诗》等镇院之宝。

张伯驹痴迷京剧,造诣超群。

1937年张伯驹40岁生日,为了赈灾所演的一出《失空斩》可谓是他最出名也是最难得的一次演出。

他饰孔明、余叔岩饰王平、杨小楼饰马谡、王凤卿饰赵云、程继仙饰马岱、陈香雪饰司马懿、钱宝森饰张郃、慈瑞泉、王福山饰二老军带报子。