1.1半导体材料

- 格式:doc

- 大小:175.00 KB

- 文档页数:10

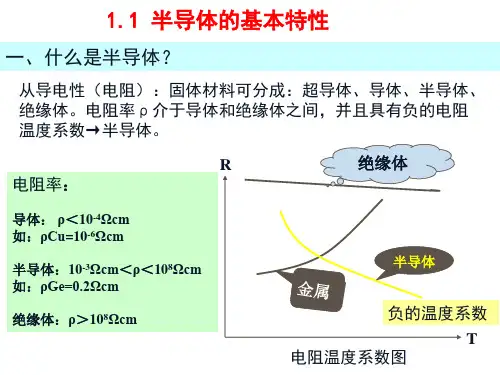

一.半导体材料1.1固体材料按其导电性能可分为三类:绝缘体、半导体及导体,它们典型的电阻率如下:图1典型绝缘体、半导体及导体的电导率范围1.2半导体又可以分为元素半导体和化合物半导体,它们的定义如下元素半导体:由一种材料形成的半导体物质,如硅和锗。

化合物半导体:由两种或两种以上元素形成的物质。

1)二元化合物GaA—砷化镓SiC—碳化硅2)三元化合物AlGa11A—砷化镓铝AlIn11A—砷化铟铝1.3半导体根据其是否掺杂又可以分为本征半导体和非本征半导体,它们的定义分别为:本征半导体:当半导体中无杂质掺入时,此种半导体称为本征半导体非本征半导体:当半导体被掺入杂质时,本征半导体就成为非本征半导体1.4掺入本征半导体中的杂质,按释放载流子的类型分为施主与受主它们的定义分别为:施主:当杂质掺入半导体中时,若能释放一个电子,这种杂质被称为施主。

如磷、砷就是硅的施主。

受主:当杂质掺入半导体中时,若能接受一个电子,就会相应地产生一个空穴,这种杂质称为受主。

如硼、铝就是硅的受主。

图1.1(a)带有施主(砷)的n型硅(b)带有受主(硼)的型硅1.5掺入施主的半导体称为N型半导体,如掺磷的硅。

由于施主释放电子,因此在这样的半导体中电子为多数导电载流子(简称多子),而空穴为少数导电载流子(简称少子)。

如图1.1所示。

掺入受主的半导体称为P型半导体,如掺硼的硅。

由于受主接受电子,因此在这样的半导体中空穴为多数导电载流子(简称多子),而电子为少数导电载流子(简称少子)。

如图1.1所示。

二.硅的基本性质1.1硅的基本物理化学性质硅是最重要的元素半导体,是电子工业的基础材料,其物理化学性质(300K)如表1所示。

1.2硅的电学性质硅的电学性质有两大特点:pcm2/(V・S)cm/Scm2/SeVcm-3cm°C-3248034.612.31.112.8某10191.04某1025019DnDpEgNcNv表1硅的物理化学性质(300K)一、导电性介于半导体和绝缘体之间,其电阻率约在10-4〜1010・cm二、导电率和导电类型对杂质和外界因素(光热,磁等)高度敏感。

半导体主要知识点总结一、半导体的基本概念1.1半导体的定义与特点:半导体是介于导体和绝缘体之间的一类材料,具有介于导体和绝缘体之间的电阻率。

与导体相比,半导体的电阻率较高;与绝缘体相比,半导体的电子传导性能较好。

由于半导体具有这种特殊的电学性质,因此具有重要的电子学应用价值。

1.2半导体的晶体结构:半导体晶体结构通常是由离子键或共价键构成的晶体结构。

半导体的晶体结构对其电学性质有重要的影响,这也是半导体电学性质的重要基础。

1.3半导体的能带结构:半导体的电学性质与其能带结构密切相关。

在半导体的能带结构中,通常存在导带和价带,以及禁带。

导带中的载流子为自由电子,价带中的载流子为空穴,而在禁带中则没有载流子存在。

二、半导体的掺杂和电子输运2.1半导体的掺杂:半导体的电学性质可以通过掺杂来调控。

通常会向半导体中引入杂质原子,以改变半导体的电学性质。

N型半导体是指将少量的五价杂质引入四价半导体中,以增加自由电子的浓度。

P型半导体是指将少量的三价杂质引入四价半导体中,以增加空穴的浓度。

2.2半导体中的载流子输运:在半导体中,载流子可以通过漂移和扩散两种方式进行输运。

漂移是指载流子在电场作用下移动的过程,而扩散是指载流子由高浓度区域向低浓度区域扩散的过程。

这两种过程决定了半导体材料的电学性质。

三、半导体器件与应用3.1二极管:二极管是一种基本的半导体器件,由N型半导体和P型半导体组成。

二极管具有整流和选择通道的功能,是现代电子设备中广泛应用的器件之一。

3.2晶体管:晶体管是一种由多个半导体材料组成的器件。

它通常由多个P型半导体、N型半导体和掺杂层组成。

晶体管是目前电子设备中最重要的器件之一,具有放大、开关和稳定电流等功能。

3.3集成电路:集成电路是将大量的电子器件集成在一块芯片上的器件。

它是现代电子设备中最重要的组成部分之一,可以实现各种复杂的功能,如计算、存储和通信等。

3.4发光二极管:发光二极管是一种将电能转化为光能的半导体器件,具有高效、省电和寿命长的特点。

单结晶体管工作原理引言概述:单结晶体管是一种重要的电子器件,广泛应用于集成电路和电子设备中。

本文将详细介绍单结晶体管的工作原理,包括材料的选择、结构的构成以及电流的传输机制等方面。

一、材料的选择1.1 半导体材料的选择单结晶体管中常用的半导体材料主要包括硅(Si)和锗(Ge)。

这两种材料具有良好的电子迁移率和热稳定性,适合用于高性能的电子器件。

其中,硅是最常用的材料,由于其丰富的资源和成熟的制备工艺,使得硅成为集成电路行业的主流材料。

1.2 掺杂材料的选择为了调节半导体材料的导电性质,需要对其进行掺杂。

掺杂材料通常选择具有外层电子数目较多或较少的元素,如磷(P)和硼(B)。

磷掺杂的材料具有多余的电子,被称为N型材料;而硼掺杂的材料则具有缺少的电子,被称为P型材料。

1.3 绝缘材料的选择单结晶体管中的绝缘材料主要用于隔离不同层次的电子元件,以防止电流的干扰和泄漏。

常用的绝缘材料包括二氧化硅(SiO2)和氮化硅(Si3N4),它们具有良好的绝缘性能和机械强度,能够有效保护电子元件的稳定工作。

二、结构的构成2.1 溅射沉积技术单结晶体管的结构主要由沉积技术来实现。

其中,溅射沉积技术是一种常用的制备方法。

该技术通过在材料表面喷射高能粒子,使得材料原子从靶材上脱落并沉积在基片上,形成薄膜结构。

通过控制沉积条件和材料的选择,可以实现单结晶体管的高质量制备。

2.2 掩膜工艺为了形成不同层次的电子元件,需要进行掩膜工艺。

掩膜工艺通过在薄膜表面涂覆光刻胶,并利用光刻技术进行曝光和显影,形成所需的结构图案。

通过控制曝光和显影的过程,可以实现电子元件的精确制备和布局。

2.3 金属电极的制备单结晶体管中的金属电极主要用于引入电流和控制电子的传输。

金属电极的制备通常采用物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)等技术。

通过选择适当的金属材料和沉积条件,可以实现电极的高导电性和稳定性。

三、电流的传输机制3.1 漂移电流单结晶体管中的漂移电流是由电场作用下的载流子在半导体材料中的传输引起的。

1.1半导体材料半导体是导电性能介于金属和绝缘体之间的一种材料。

半导体基本上可分为两类:位于元素周期表Ⅳ族的元素半导体材料和化合物半导体材料。

大部分化合物半导体材料是Ⅲ族和V 族元素化合形成的。

表1.1是元素周期表的一部分,包含了最常见的半导体元素。

表1.2给出了—些半导体材料(半导体也可以通过Ⅱ族和Ⅵ族元素化合得到,但本文基本上不涉及)。

由一种元素组成的半导体称为元素半导体,如Si 和Ge 。

硅是集成电路中最常用的半导体材料,而且应用越来越广泛。

双元素化合物半导体,比如GaAs 或GaP ,是由Ⅲ族和V 族元素化合而成的。

GaAs 是其中应用最广泛的一种化合物半导体。

它良好的光学性能使其在光学器件中广泛应用,同时也应用在需要高速器件的特殊场合。

我们也可以制造三元素化合物半导体,例如1x x Al Ga As ,其中的下标x 是低原子序数元素的组分。

甚至还可形成更复杂的半导体,这为选择材料属性提供了灵活性。

表1.1 部分元素周期表表1.2 半导体材料GaP 磷化镓GaAs 砷化镓InP 磷化铟1.2 固体类型无定型、多晶和单晶是固体的三种基本类型。

每种类型的特征是用材料中有序化区域的大小加以判定的。

有序化区域是指原子或者分子有规则或周期性几何排列的空间范畴。

无定型材料只在几个原子或分子的尺度内有序。

多晶材料则在许多个原子或分子的尺度上有序,这些有序化区域称为单晶区域,彼此有不同的大小和方向。

单晶区域称为晶粒,它们由晶界将彼此分离。

单晶材料则在整体范围内都有很高的几何周期性。

单晶材料的优点在于其电学特性通常比非单晶材料的好,这是因为晶界会导致电学特性的衰退。

图1.1是无定型、多晶和单晶材料的二维示意图。

1.3空间晶格我们主要关注的是原子排列具有几何周期性的单晶材料。

一个典型单元或原子团在三维的每一个方向上按某种间隔规则重复排列就形成了单晶。

晶体中这种原子的周期性排列称为晶格。

1.3.1 原胞和晶胞我们用称为格点的点来描述某种特殊的原子排列。

图1.2给出了一种无限二维格点阵列。

重复原子阵列的最简单方法是平移。

图1.2中的每个格点在某个方向上平移1a ,在另一个不在同一直线方向上平移1b ,就产生了二维晶格。

若在第三个不在同一直线方向上平移,就可以得到三维晶格。

平移方向不必一定垂直。

由于三维晶格是一组原子的周期性重复排列,我们不需要考虑整个晶格,只需考虑被重复的基本单元。

晶胞就是可以复制出整个晶体的一小部分晶体。

晶胞并非只有一种结构。

图1.3显示了二维晶格中的几种可能的晶胞。

晶胞A 可以在2a 和2b 方向平移,晶胞B 可以在3a 和3b 方向平移,其中任何一种晶胞平移都可以构建整个二维晶格。

图1.3中的晶胞C 和D 通过合适的平移也可以得到整个晶格。

关于二维晶胞的讨论可很容易地推广到三维来描述实际的单晶材料。

原胞是可以通过重复形成晶格的最小晶胞。

很多时候,用晶胞比用原胞更方便。

晶胞可以选择正交的边,而原胞的边则可能是非正交的。

图1.4显示了一个广义的三维晶胞。

晶胞和晶格的关系用矢量,a b 和c 表示,它们不必互相垂直,长度可能相等也可能不相等。

三维晶体中的每一个等效格点都可用矢量r pa qb sc =++ (1.1)得到,其中p,q,s 是整数。

由于原点的位置是任意的,为简单起见,我们可使p,q,s 都是正整数。

1.3.2 基本的晶体结构在讨论半导体晶体之前,先来考虑三种晶体结构并了解这些晶体的基本特征。

图1.5显示了简立方、体心立方、面心立方结构。

对于这些简单的结构,我们选择矢量,a b和c彼此垂直且长度相等的晶胞。

简立方(sc)结构的每个顶角有一个原子;体心立方(bcc)结构除顶角外在立方体中心还有一个原子;面心立方(fcc)结构在每个面都有一个额外的原子。

通过了解某种材料的晶体结构和晶格尺寸,我们就能确定该晶体的不同特征。

比如,我们能确定它的原子体密度。

1.3.3 晶面和密勒指数由于实际晶体并非无限大,因此它们最终会终止于某一表面。

半导体器件做在表面上或近表面处,因此表面属性可能影响器件特性。

我们可以用晶格来描述这些表面。

表面,或通过晶体的平面,首先可以用描述晶格的,a b和c轴的平面截距来表达。

图1.7给出了立方晶体经常考虑的三个平面。

图1.7a所示的面与b,c轴平行,因此截距为1,,==∞=∞。

给出倒数,我们得到密勒指数(1,0,0),因此图p q s1.7a中的平面称为(100)平面。

同样地,与图1.7a相互平行且差几个整数倍的晶格常数的平面都是等效的,它们都称为(100)平面。

用倒数获得密勒指数的好处在于避免了平行于坐标轴平面无穷大的使用。

如果我们为了描述穿过坐标系统原点的平面,经过对截距求倒数后,会得到一个或两个无穷密勒指数。

然而,我们的系统的原点是任意给定的,通过将原点平移到其他等效格点,就可以避免密勒指数中的无穷大。

对于简立方、体心立方和面心立方,对称程度是很高的。

三维中每条轴都可以旋转90度,每个格点仍可以用式(1.1)描述,即=++(1.1)r pa qb sc图1.7a中的每一个立方体平面都是完全等效的。

我们可将这些面分入同一组并100平面。

用{}我们也可以考虑如图1.7b和图1.7c所示的平面。

图1.7b所示的平面截距分别是p=1,s=∞。

通过求倒数得到密勒指数,结果这个平面便是(110)平面。

依次类推,图1.7c所示的平面就是(111)平面。

晶体的一个可测特征是最近邻的平行等效平面的最近间距。

另一个特征是原子表面浓度(#/2cm),即每平方厘米个数,这些表面原子是被一个特殊平面分割的。

同时,一个单晶半导体不会无限大,一定会终止于某些表面。

原子的面密度可能是很重要的,如在决定其他材料(诸如绝缘体)如何能与半导体材料表面相结合时。

除了描述晶格平面之外,我们还想描述特定的晶向。

晶向可以用三个整数表示,它们是该方向某个矢量的分量。

1.4 原子价键我们已经考虑了许多不同的单晶结构。

人们也许会产生疑问,为什么特定的原子集合倾向于特定的晶格结构呢?自然界的一个基本定律是热平衡系统的总能量趋于达到某个最小值。

原子形成固体时的相互作用以及达到最低能量依赖于参与的原子类型或原子团。

原子间价键或相互作用的类型取决于晶体中特定的原子或原子团。

如果原子间没有强键,它们就不能“粘在一起”构成固体。

原子间的相互作用可以用量子力学描述。

虽然下一章会介绍量子力学,但原子间相互作用的量子力学描述仍然不属本书的讨论范围。

然而我们通过考察一个原子的价电子,即最外层的电子,仍可以定性地理解不同的原子是怎样相互作用的。

元素周期表最两端的原子(除惰性元素外)倾向于失去或得到电子,从而形成离子。

这些离子首先具有了完整的外层能量壳层。

周期表中的I族元素倾向于失去一个电子而带正电荷,,而VII族元素倾向于得到一个电子而带负电荷。

这两种电荷相反的离子通过库仑吸引形成离子键。

如果离子过于接近,斥力将起主导作用,所以最终这两类离子有一个平衡距离。

在晶体中,负离子通常被正离子包围,正离子通常被负离子包围,于是形成了周期性的原子阵列并构成晶格。

离子键的经典例子是NaCl。

原子间的相互作用倾向于形成满价壳层,比如我们看到的离子键。

另一种形成满价壳层的键是共价键,氢分子是其中一例。

一个氢原子有一个电子,需要另一个电子来完成最低能量壳层。

图1.15给出了两个无相互作用的氢原子和有共价键的氢分子。

共价键导致电子被不同原于共享,因此每个原子的价电子层都是满的。

周期表中的Ⅳ族元素如Si,Ce,也倾向于形成共价键。

每种元素都有四个价电子,需要另外四个电子来填满价电子层。

如果一个硅原子有四个紧邻原子,每个原子提供一个共享电子,那么每个原子效果上就有八个外层电子。

图1.16a 显示的是有四个价电子的五个无相互作用的硅原子,围绕每个硅原子有4个价电子。

图1.16b是硅原子共价键的二维表示。

中间的那个原子就有八个被共享的电子。

氢原子和硅原子共价键的显著区别是,当氢分子形成后,氢原子没有额外的电子形成共价键,但是外围的硅原子通常有用于形成更多的共价键的价电子。

因此硅阵列就可以形成无限的硅晶体,每个硅原子有四个紧邻原子和八个共享电子。

硅的这四个紧邻原子按照四面体和金刚石晶格形成共价键,分别如图1.11和图1.10所示。

原子键和晶体结构显然是直接相关的。

第三类主要的原子键是金属键。

I族元素有一个价电子。

比如,如果两个钠原子(Z=11)放得很近,价电子们就会像共价键那样相互影响。

如果第三个钠原子也靠近这两个原子,价电子也会相互作用形成键。

固态钠是体心立方结构,因此每个原子有八个紧邻原子,每个原子有许多个共享电子。

我们可以认为正的金属离子被负电子的海洋包围,固体通过静电力结合到一起。

这就是金属键的定性描述。

第四种原子键称为范德华键,它是最弱的化学键。

比如,HF分子是通过离子键构成的。

分子的正电荷有效中心不同于负电荷有效中心。

这种电荷分布的不对称性结果会形成电偶极子,它能和其他HF分子的电偶极子相互作用。

通过这些弱相互作用,基于范德华力形成的固体的熔点相对较低。

实际上,多数这种材料在室温下都呈气态。

1.5 固体中的缺陷和杂质*至此,我们已经讨论了理想晶体结构。

在实际晶体中,晶格不是完美的,它有不足或称缺陷;也就是说,完整的几何周期性被一些形式破坏。

缺陷改变了材料的电学特性,有时候,电学参数甚至由这些缺陷或杂质决定。

1.5.1 固体中的缺陷所有晶体都有的一类缺陷是原子的热振动。

理想单晶包含的原子位于晶格的特定位置,这些原子通过一定的距离与其他原子彼此分开,我们假定此距离是常数。

然而晶体中的原子有一定的热能,它是温度的函数。

这个热能引起原子在晶格平衡点处随机振动。

随机热运动又引起原子间距离的随机波动,轻微破坏了原子的完美几何排列。

在随后讨论半导体材料特性时,我们可以看到这种称为晶格振动的缺陷影响了一些电学参数。

晶体中的另一种缺陷称为点缺陷。

对于这种缺陷,我们有几点要考虑。

以上说过,在理想的单晶晶格中,原子是按完美的周期性排列的。

但是,对于实际的晶体,某特定晶格格点的原子可能缺失。

这种缺陷称为空位;如图1.17a所示。

在其他位置,原子可能嵌于格点之间。

这种缺陷称为填隙,图1.17b给出了两种缺陷的描述。

存在空位和填隙缺陷时,不仅原子的完整几何排列被破坏,而且理想的原子间化学键也被打乱,它们都将改变材料的电学特性。

靠得足够近的空位和填隙原子会在两个点缺陷间发生相互作用,这种空位-填隙缺陷称为弗兰克尔缺陷,它产生的影响与简单的空位或填隙缺陷不同。

点缺陷包含单个原子或单个原子位置。

在单晶材料的形成中,还会出现更复杂的缺陷。

比如,当一整列的原子从正常晶格位置缺失时,就会出现线缺陷。

这种缺陷称为线位错,如图1.18所示。