第二章 作物的分类

- 格式:ppt

- 大小:36.23 MB

- 文档页数:70

第一章作物学概述一、作物学研究粮、棉、油等各类大田作物生产管理和遗传改良的科学理论和技术体系。

二、作物生产的特点1. 严格的地域性2. 明显的季节性3. 生长的规律性4. 技术的实用性5. 生产的连续性6. 系统的复杂性三、粮食安全的技术途径农业生产的发展依赖于完善农业政策、加大农业投入和发展农业科技三条主线。

我国解决粮食危机的主要途径具体有以下几个方面。

1、保护和合理利用农业资源2、提高单位面积产量3、改善作物品质4、强化产后加工与利用5、调整粮食发展战略开发新的食物源7、立足自给,适当进口第二章作物的分类、起源与分布一、作物的概念作物指由野生植物经人类不断选择、驯化、利用、演化而来的具有经济价值的栽培植物。

也可经人工合成(应用生物技术合成新物种)二、分类(一)根据作物用途和植物学系统相结合分类1、粮食作物( food crops )( 1 ) 禾谷类作物( cereal crops)(2)豆类作物(legume crops )或称菽谷类作物(3)薯类作物(tuberous crops)或称为根茎类作物2、经济作物(economic crops)或称工业原料作物( 1)纤维作物( fibre crops )( 2)油料作物( oil crops )( 3)糖料作物( sugar crops)( 4)嗜好类作物( stimulant crops )3、饲料及绿肥作物( forage and green manure crops)4、药用作物( medicinal crops )第三章作物品种选育与良种繁殖第一节作物品种及种质资源一、品种的概念指经过人工选育或者发现并经过改良、形态特征和生物学特性一致、遗传性状相对稳定的植物群体。

、种质资源选育新品种的基础材料。

包括各种植物的栽培种、野生种的繁殖材料以及利用上述繁殖材料人工创造的各种植物的遗传材料。

品种、类型、近缘种和野生种的植株、种子、无性繁殖器官、花粉甚至单个细胞。

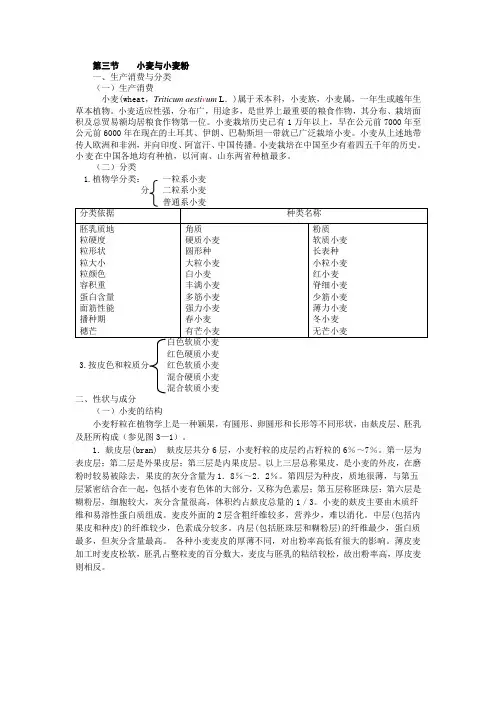

第三节小麦与小麦粉一、生产消费与分类(一)生产消费小麦(wheat,Triticum aesti v um L.)属于禾本科,小麦族,小麦属,一年生或越年生草本植物。

小麦适应性强,分布广,用途多,是世界上最重要的粮食作物,其分布、栽培面积及总贸易额均居粮食作物第一位。

小麦栽培历史已有1万年以上,早在公元前7000年至公元前6000年在现在的土耳其、伊朗、巴勒斯坦一带就已广泛栽培小麦。

小麦从上述地带传人欧洲和非洲,并向印度、阿富汗、中国传播。

小麦栽培在中国至少有着四五千年的历史。

小麦在中国各地均有种植,以河南、山东两省种植最多。

(二)分类二、性状与成分(一)小麦的结构小麦籽粒在植物学上是一种颖果,有圆形、卵圆形和长形等不同形状,由麸皮层、胚乳及胚所构成(参见图3—1)。

1.麸皮层(bran) 麸皮层共分6层,小麦籽粒的皮层约占籽粒的6%~7%。

第一层为表皮层;第二层是外果皮层;第三层是内果皮层。

以上三层总称果皮,是小麦的外皮,在磨粉时较易被除去,果皮的灰分含量为1.8%~2.2%。

第四层为种皮,质地很薄,与第五层紧密结合在一起,包括小麦有色体的大部分,又称为色素层;第五层称胚珠层;第六层是糊粉层,细胞较大,灰分含量很高,体积约占麸皮总量的1/3。

小麦的麸皮主要由木质纤维和易溶性蛋白质组成。

麦皮外面的2层含粗纤维较多,营养少,难以消化。

中层(包括内果皮和种皮)的纤维较少,色素成分较多。

内层(包括胚珠层和糊粉层)的纤维最少,蛋白质最多,但灰分含量最高。

各种小麦麦皮的厚薄不同,对出粉率高低有很大的影响。

薄皮麦加工时麦皮松软,胚乳占整粒麦的百分数大,麦皮与胚乳的粘结较松,故出粉率高,厚皮麦则相反。

图3—1 小麦籽粒的构成2.小麦胚乳(eendosperm) 胚乳是制成面粉的基本部分。

麸皮内的胚乳占籽粒重量的80%~86%。

胚乳中约含淀粉为70%、水分为13%、蛋白质为12%。

胚乳本身由无数的细胞组成,细胞极小,细胞膜很薄,内含淀粉和面筋质。

第二章作物布局(一)讲授的主要内容 1.作物布局的含义及与生产意义。

2.作物布局的原则、内容和步骤。

3.主要农作物对光、温、水及土壤、地貌的适应性。

4.我国主要农作物的布局情况与研究方法。

(二)重难点 1.重点掌握作物布局的含义、内容与原则,主要农作物对光、温、水的适应性,合理农业结构及农业结构调整的阶段性。

2.掌握作物布局的内容和步骤,我国主要农作物的布局情况。

3.主要农作物对光、温、水及土壤、地貌的适应性及作物布局的研究方法是本章的难点。

第二章作物布局第一节作物布局的意义与原则?? 一、作物布局的含义1、作物布局(crop composition and distribution)是指一个地区或生产单位对作物的结构(种类、品种)及配置方式所做出的选择和安排。

作物结构:作物种类、品种、面积比例等,还包括秧田布局。

配置:指作物在区域或田地上的分布。

即解决种什么作物、种多少与种在哪里的问题。

范围可大可小,时间可长可短。

生产结构:指一个地区或生产单位,农、林、牧、副、渔各业种类与比例而言。

含义比作物布局宽。

二、作物布局的意义作物布局应全面考虑自然条件和社会条件,根据需要与可能,统筹兼顾。

一个合理的作物布局可以发挥以下作用:1、满足人们的消费需求现代生活最求生活质量,对农产品数量、质量和多样性的追求。

2、有利于资源合理利用和实现可持续发展我国人多地少,土地与水资源相对不足。

合理的作物布局,是合理利用和保护资源的途径,使实现农业可持续发展的基本战略措施。

3、适应国内和国际市场的需求农产品满足国内市场,也要开拓国际市场。

通过合理的作物布局,实现农业生产供给与国内国际市场的有效对接,真正使农业转向商品经济和市场农业。

4、有利于充分吸纳农民就业农村劳动力过剩、农民就业难、增收难。

通过合理的作物布局,进一步增加劳动密集型农业生产项目的比重;提高种植业的集约化程度,特别是劳动力集约化程度。

这两方面都是吸纳农民就业,扩大农民就业空间最现实的途径。

作物栽培学(1)1、作物的分类:(1)粮食作物:禾谷类、豆类、薯类(2)经济作物:纤维作物、油料作物、糖料作物(3)饲料及绿肥作物苜蓿、三叶草等;(4)药用作物、香料作物、色素作物2、按生物学性状分类:(1)作物感温特性分类:喜温作物、耐寒作物;(2)作物感光周期反应特性分类:长日作物(麦类、油菜)、短日作物(水稻、玉米、棉花)、中性作物(豌豆)、定日作物(甘蔗);(3)对CO2同化途径分类:C3(水稻、麦类、豌豆)、C4(玉米、高粱、甘蔗)、CAM(景天酸代谢)(凤梨科、龙舌兰、菠萝麻);3、作物栽培学:是研究作物生长发育、产量和品质形成规律及其与环境条件的关系,探索通过栽培管理、生长调控和优化决策等途径,实现作物高产、优质、高效及可持续发展的理论、方法与技术的科学。

第二章作物的生长发育特性1、生长:作物个体、器官、组织和细胞在体积、数量和重量上不可逆的增加过程。

2、分化:同质的细胞类型变成形态结构和功能与原来不同的异质细胞类型的过程。

3、发育:作物的组织、器官或整体在形态结构和功能上在生命周期中的有序变化。

4、生长、分化和发育的相互关系:(1)发育包含了生长和分化;(2)生长和分化受发育的制约。

(3)根据作物生长、分化、发育的关系又分为:协调型;徒长型;早衰型;僵苗型5、“S”形生长过程及其应用。

(1)“S”形生长曲线可细分为4个时期:缓慢增长期、快速增长期、减速增长期、缓慢下降期。

(2)应用:①各种促进或抑制作物生长的措施,应在作物生长最快速度到来之前使用;②同一作物的不同器官,通过“S”形生长周期的步伐不同,在控制某一器官发育的同时,应注意该措施对其他器官的影响;③作物的生育是不可逆的。

6、作物群体生长“S”形的三个阶段:指数增长期、直线增长期、减缓停滞期7、作物生育期:从播种出苗到收获的整个生长发育过程所需的时间。

8、生育时期:即将作物的整个生育期划分为若干个生育时期。

9、物候期:是指作物生长发育在一定外界条件下所表现出的形态特征,人为制定的一具体标准。

作物栽培学总论第⼆章_作物⽣长发育作物栽培学总论讲稿第⼆章作物的⽣长发育第⼀节作物⽣长发育及其特点⼀、作物⽣长与发育的概念在作物的⼀⽣中,有两种基本⽣命现象,即⽣长和发育。

(⼀)⽣长发育的概念1.什么是⽣长?⽣长是作物体积或重量的量变过程,是作物植株或器官由⼩到⼤、或由轻到重的不可逆的数量增长过程,它是通过细胞分裂和伸长来完成的,作物的⽣长包括营养体(根、茎、叶)的⽣长和⽣殖体(花、果实、种⼦)的⽣长。

⽣长是指作物个体、器官、组织和细胞在体积、重量和数量上的增加,是⼀个不可逆的量变过程,如风⼲种⼦在⽔中的吸胀,体积增加,就不能算作⽣长,因为死的风⼲种⼦同样可以增加体积。

⽽营养器官根、茎、叶的⽣长等,通常可以⽤⼤⼩、轻重和多少来度量,则是⽣长。

2.什么是发育?发育是指作物⼀⽣中,其形态、结构、机能的质变过程,它的表现是细胞、组织和器官的分化,最终导致植株根、茎、叶和花、果实、种⼦的形成。

发育是指作物细胞、组织和器官的分化形成过程,也就是作物发⽣形态、结构和功能上质的变化,有时这种过程是可逆的,如幼穗分化、花芽分化、维管束发育、分蘖芽的产⽣、⽓孔发育等。

现以叶的⽣长和发育为例加以说明。

叶的长、宽、厚、重的增加谓之⽣长;⽽叶脉、⽓孔等组织和细胞的分化则为发育。

(⼆)⽣长与发育的关系作物的⽣长和发育是交织在⼀起进⾏的。

没有⽣长便没有发育,没有发育也不会有进⼀步的⽣长,因此⽣长和发育是交替推进的。

在作物栽培学中,有时将发育视为⽣殖器官的形成过程,这与通常将⽣长与营养⽣长联系在⼀起、发育与⽣殖⽣长联系在⼀起有关。

⼆、作物⽣长的⼀般进程(⼀)S形⽣长过程1.什么是S型曲线?作物器官、个体、群体的⽣长通常是以⼤⼩、数量、重量来度量的。

这种⽣长随时间的延长⽽变化的关系,在坐标图上可⽤曲线表⽰。

作物植株的个体或器官的⽣长过程、群体的建成及产量的形成过程均呈现出前期较慢、中期加快、后期⼜慢以⾄停滞衰落的过程。

这⼀过程可⽤“S”型曲线来描述(图2—1)。

作物栽培学部分(考试大纲)第一章作物生产与作物栽培第一节作物生产概况一、种植业在农业生产中的地位二、世界和我国的作物生产概况知识点:了解种植业在农业生产中的重要地位;了解世界和我国作物生产的概况及其发展变化趋势。

第二节作物栽培学的性质、任务和研究法一、我国作物栽培学的演进和发展二、作物栽培学的性质和任务三、作物栽培学研究法知识点:了解我国作物栽培学的发展历程、现状;掌握作物栽培学的性质、任务、研究对象,以及作物栽培学研究方法。

第二章作物的起源、分类和分布第一节作物的起源与传播一、栽培作物的起源和起源中心二、作物的传播知识点:了解作物的起源和起源中心,以及主要作物的传播过程;掌握主要粮食、经济作物的起源中心。

第二节作物的分类一、作物分类的依据和方法二、作物分类别简述知识点:掌握作物分类的依据和方法及其类别划分;熟悉各类作物的主要特征。

第三节作物的适应性、分布和我国种植业分区一、作物的适应性二、作物的分布三、我国种植业分区知识点:掌握作物适应性、品种生态型的概念;掌握影响作物分布的因素,熟悉主要作物的分布以及我国作物的种植业分区。

第三章作物的生长发育与器官建成第一节作物的生长发育一、生长发育的概念及其相互关系二、作物生长发育的基本规律三、作物的阶段发育知识点:掌握生长、发育的概念及其相互关系;掌握作物生长发育的阶段性、节奏性、相关性、局限性和无限性等基本规律;掌握作物的感温性、感光性、基本营养生长性等概念及其在生产中的应用。

第二节作物的生育期和生育时期一、生育期二、生育时期及其划分知识点:掌握作物的生育期、生育时期的概念,作物生育期与产量的关系以及主要作物的生育时期划分。

第三节作物种子萌发与器官发育一、作物种子萌发二、根的生长三、茎的生长四、叶的生长五、生殖器官的分化发育知识点:熟悉作物种子萌发的过程,掌握影响种子萌发的影响因素。

掌握种子休眠的概念、原因及其克服方法;掌握作物根、茎、叶的主要功能,单子叶植物和双子叶植物根、茎、叶的特征以及影响其生长的因素;掌握禾谷类作物穗的分化和发育特征,双子叶作物花芽的分化和发育特征。

第二章 作物的分類與品種第一節 作物的分類作物種類繁多,為求利用與研究方便,分門別類是研究作物學問的必要途徑。

作物依其形態構造、生理特性、生殖方法、遺傳方法、栽培方式、生長習性、利用部位都可作為分類的依據。

一、依植物學來分類:根據植物生殖器官構造和形態的異同分類者,尤以生殖器官的性狀為最重要。

依照植物學分類法,以禾本科(Gramineae) 最多且最重要;其次為豆科(Leguminosae)、十字花科(Gruamineae)、百合科(Liliaceae) 、茄科(Solanaceae)、錦葵科(Malvaceae)、亞麻科(Jinaceae)等。

此種分類法,其優點為可明瞭作物在植物學上的特性。

二、依繁殖方法來分類:依作物繁殖器官予以分類的方法:1.營養繁殖作物(無性繁殖):(1)以塊根繁殖的作物:例如甘藷、樹薯、美人蕉、甜菜等。

(2)以根莖繁殖的作物:例如藕、薑等。

(3)以塊莖繁殖的作物:例如馬鈴薯、芋、葛鬱金、菊芋等。

(4)以莖切段繁殖的作物:例如甘藷、甘蔗等。

(5)以匐伏莖繁殖的作物:例如草莓、甘藷、狗牙根等。

(6)以葉插繁殖的作物:例如落地生根、非洲堇、秋海棠、大岩桐等。

2.有性繁殖作物(種子繁殖方法):(1)雌雄同株同花作物(自花授粉):例如稻、麥等。

(2)雌雄同株異花作物(異花授粉):例如玉米、瓜類、木瓜等。

(3)雌雄異株作物(異花授粉):例如木瓜、愛玉、銀杏、蘆筍、蛇麻、大麻等。

三、依作物需要分類:1.以地下部栽培為目的:a.根:例如甘藷、樹薯等。

b.鱗莖:例如洋蔥、百合等。

c.走莖:例如山藥、葛鬱金等。

d.地下莖:例如馬鈴薯、薑等。

2.以莖、葉栽培為目的:例如煙草、荖葉、桑、茶、亞麻、大麻等 。

3.以花栽培為目的:例如萱草(金針花)、洛神、番紅花(染料用)、蘭花、荖葉、蛇麻(忽布)等。

4.以果實栽培為目的:例如番茄、柑桔、西瓜、印度棗等。

5.以種子栽培為目的:例如 綠豆、落花生、稻、麥等。

农作物概述主要内容农作物的概念及分类农作物的产量及构成因素农作物概述主要内容1.农作物的概念及分类2.农作物的产量及构成因素3.农作物栽培主要措施第一章农作物概念及分类本章需要掌握的重点是农作物的概念掌握和农作物分类,难点是农作物分类,技能点是熟练区分粮食作物与经济作物。

一、农作物的概念分广义和狭义(一)农作物概念狭义:即农田作物,也叫大田作物或“庄稼”:指具有经济价值的,被人们种植在大田中的植物。

广义:人类栽培的,有利用价值的各种植物。

例如:五谷杂粮(二)农作物与野生植物区别:是否经过人工的驯化和栽培。

二、农作物的分类,农作物种类很多,他们分属于植物学上不同的科、属、种。

通常按照以下分类法分类(一)按作物用途和植物学系统相结合的方法主要分为: 粮食作物、经济作物、饲料及绿肥作物和药用作物。

1.粮食作物:包括禾谷类作物、豆类作物和薯类作物(1)禾谷类作物多数属于禾本科,主要农作物有水稻、麦类(小麦、大麦、燕麦、黑麦)、玉米、谷子、高粱等。

(2)豆类作物属豆科,主要农作物有大豆、豌豆、绿豆、小豆、蚕豆、小扁豆、鹰嘴豆、饭豆等(3)薯类作物属于植物学上不同的科、属。

主要农作物有甘薯、马铃薯、木薯、豆薯、芋、菊芋、山药、蕉藕等。

2.经济作物:包括纤维作物、油料作物、糖料作物、嗜好性作物和其他作物。

(1)纤维作物主要有棉花、大麻、亚麻、洋麻、黄麻、苎麻、蕉麻、菠萝麻等。

(2)油料作物主要有花生、油菜、芝麻、向日葵、蓖麻、苏子、红花等,有时大豆也归于此类。

前四种主要是食用油料作物,后面几种是工业用油料作物。

四大油料作物:花生、大豆、芝麻、棉花。

(3)糖料作物: 主要有甘蔗和甜菜,甜叶菊和芦粟等。

甘蔗主要是在南方种植,甜菜主要是东北,华北等地种植较多,甜叶菊济宁也有种植。

(4)嗜好性作物主要有烟草、茶叶、薄荷、咖啡、啤酒花、可可等,此外还有一些挥发性香料作物,如香茅草等。

(5)其他作物主要有桑、橡胶、席草、芦苇等。

第二章作物的起源、分类与分布第一节作物的起源与传播一、作物的起源(一)栽培作物的起源和意义为了生存,古人类主要是通过采集野生植物和渔猎来获取食物。

当未食完的植物器官被遗弃或被埋藏在其临时住地后,发现其能不断繁衍,于是人类开始注意并将其果实、种子、块根、块茎等收集起来集中种植,且就近获取食物。

随着人口的增加,对食物的需求量越来越大,人们开始有意识地选取那些果形大、生产多、成熟后脱落损失少、易保存的植物进行集中小规模栽培。

随着人类长期地种植野生植物,对野生植物的生长习性有了进一步的了解。

则不断改进栽培技术,创造适合植物生长发育的条件,同时进行选择和培育。

伴随着自然选择和人工选择,使野生植物逐步驯化、演化成为有经济价值的栽培作物。

而栽培作物与野生植物祖先相比,其人类利用的器官变得巨大和迅速生长;产品有用成分大大改进和提高;成熟期一致,生长整齐;传播手段退化以及休眠性减弱或缩短,栽培作物的自我保护机能减弱等。

野生种变为栽培种的动力首先是有机体的变异能力,其次才是人工选择有利的变异类型。

通过研究作物的起源,人类可以了解众多的植物遗传资源并建立“基因库”,利用有用的基因改造现有的作物并选育新品种为人类所利用;同时通过了解作物起源地的生态地理条件,达到人为控制作物生长的目的。

不仅如此,还可以进一步研究人类的农耕文化。

如不少文字中将“文化”和“栽培”视为同义词,英文中的文化为“culture”,也是栽培含义。

业已研究表明,人类通过作物的栽培,形成了四大类农耕文化,它们分别是中东地区兴起的地中海农耕文化,非洲兴起的农耕文化,东南亚、马来半岛为中心的农耕文化以及中美洲、南美洲兴起的新大陆农耕文化。

至今发现,地球上大致有50万种以上的植物,其中被人类利用的约在5000种以上,被人类栽培种植的约1500种,属大面积种植的约200种。

中国种植的作物约有600种,其中粮食作物30多种,经济作物70种,蔬菜110多种,牧草约50种,花卉130余种,药用作物50余种。

作物栽培学1、作物的分类:(1)粮食作物:禾谷类、豆类、薯类(2)经济作物:纤维作物、油料作物、糖料作物(3)饲料及绿肥作物苜蓿、三叶草等;(4)药用作物、香料作物、色素作物2、按生物学性状分类:(1)作物感温特性分类:喜温作物、耐寒作物;(2)作物感光周期反应特性分类:长日作物(麦类、油菜)、短日作物(水稻、玉米、棉花)、中性作物(豌豆)、定日作物(甘蔗);(3)对CO2同化途径分类:C3(水稻、麦类、豌豆)、C4 (玉米、高粱、甘蔗)、CAM(景天酸代谢)(凤梨科、龙舌兰、菠萝麻);3、作物栽培学:是研究作物生长发育、产量和品质形成规律及其与环境条件的关系,探索通过栽培管理、生长调控和优化决策等途径,实现作物高产、优质、高效及可持续发展的理论、方法与技术的科学。

第二章作物的生长发育特性1、生长:作物个体、器官、组织和细胞在体积、数量和重量上不可逆的增加过程。

2、分化:同质的细胞类型变成形态结构和功能与原来不同的异质细胞类型的过程。

3、发育:作物的组织、器官或整体在形态结构和功能上在生命周期中的有序变化。

4、生长、分化和发育的相互关系:(1)发育包含了生长和分化;(2)生长和分化受发育的制约。

(3)根据作物生长、分化、发育的关系又分为:协调型;徒长型;早衰型;僵苗型5、“S”形生长过程及其应用。

(1)“S”形生长曲线可细分为4个时期:缓慢增长期、快速增长期、减速增长期、缓慢下降期。

(2)应用:①各种促进或抑制作物生长的措施,应在作物生长最快速度到来之前使用;②同一作物的不同器官,通过“S”形生长周期的步伐不同,在控制某一器官发育的同时,应注意该措施对其他器官的影响;③作物的生育是不可逆的。

6、作物群体生长“S”形的三个阶段:指数增长期、直线增长期、减缓停滞期7、作物生育期:从播种出苗到收获的整个生长发育过程所需的时间。

8、生育时期:即将作物的整个生育期划分为若干个生育时期。

9、物候期:是指作物生长发育在一定外界条件下所表现出的形态特征,人为制定的一具体标准。