第九章 明代的法律制度

- 格式:docx

- 大小:35.34 KB

- 文档页数:6

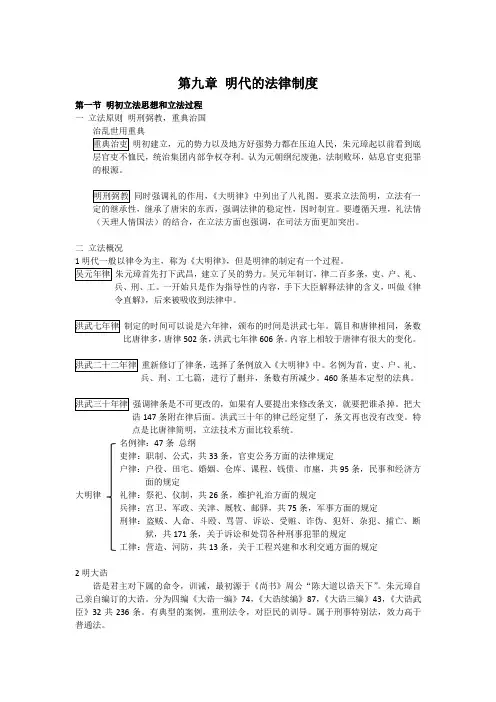

第九章明代的法律制度一、本章知识点(一)明代立法概况1.立法思想:(1)“明刑弼教”、“重典治国”的立法指导原则。

从“德主刑辅”到“明刑弼教”,这看来小小的变通之义,却意味着中国封建法制指导原则沿着德主刑辅——礼法合一——明刑弼教的发展轨道,进入到了一个新的阶段,并对明清两代法律实施的方法、发展方向和发挥的社会作用产生了深刻影响;明代立法之初,便以“刑乱国用重典”作为指导思想。

(2)“明礼导民”、“定律以绳顽”的礼法结合原则。

2.主要立法:(1)《大明律》。

《大明律》共30卷,460条。

它一改唐、宋旧律的传统体例,形成了以名例、吏、户、礼、兵、刑、工等七篇为构架的格局。

这一变化,是与明代取消宰相制度,强化六部职能的体制变革相适应的,表明了法律与政治制度戚戚相关的联系。

(2)明《大诰》。

明《大诰》的主要内容为惩治臣民各种犯罪的典型案例及朱元璋发布的训词诫令,是明代具有特别法性质的重刑法令和案例,充分体现了“重典治世”的思想。

(3)编例与《问刑条例》。

至万历年间,始将律、例合编为一书,律为正文,例为附注,称《大明律集解附例》,从而开律例合编的法典编纂先例,并影响了清代。

(4)《明会典》。

《明会典》是一部在《唐六典》基础上制定的更加完善的封建行政法典。

对封建社会最后一部行政法典《清会典》的制定具有重大影响。

(二)明代法律内容的发展及其特点1.明代刑事立法:(1)“轻其轻罪,重其重罪”的刑法原则。

清人薛允升在《唐明律合编》中说:“贼盗及有关币帑钱粮等事,明律则又较唐为重。

”“大抵事关典礼及风俗教化等事,唐律均较明律为重。

”(2)严法整饬吏治与重典惩治贪官,表现在:首先,严惩官吏失职、渎职的行为;其次,创设“奸党”罪,严禁臣下朋党;最后,重典惩治贪官污吏。

(3)刑罚制度的变化及残酷:明代除继续适用封建制五刑外,增设了充军刑、枷号刑,并将廷杖制度化。

(4)加强文化思想专制的“文字狱”。

2 . 明代强化对传统商业的法律调控:(1)颁行茶法、盐法等单行特别法,确保政府的财政收入。

第九章明代的法律制度(公元1368年——公元1644年)第一节明代立法思想与立法概况学习重点:1、明代的立法思想;2、明代的立法概况和法律形式。

一、立法思想(一)“明刑弼教”的思想“明于五刑,以弼五教"(《尚书·大禹谟》)五教:指五品之教,即父义、母慈、兄友、弟恭、子孝“故圣人之治,为之教以明之,为之刑以弼之,虽其所施或先或后,或缓或急,而其深切叮咛之意,未尝不在乎此也。

”(朱熹:《朱文公文集》)(二)“重典治国”立法思想的确立1、元朝灭亡的教训2、“刑罚世轻世重”的传统法律思想影响刑新国用轻典刑平国用中典刑乱国用重典二、立法概况与法律形式(一)《大明律》的制定与颁行明朝最主要的法典,洪武年间更定颁行。

1、其篇目为名例、吏、户、礼、兵、刑、工七篇,隋唐以来沿袭已久的封建法律篇目至此一变。

2、《大明律》增加、充实了加强专制主义中央集权制度的内容,是一部比唐律有所发展的封建法典。

(二)《御制大诰》大诰之名源于儒家经典《尚书·大诰》,本为周公东征殷遗民时对臣民的训诫。

《明大诰》的问世,是明初推行重典政策的产物,是明太祖朱元璋亲自指导编纂的一部严刑惩治吏民的特别刑法,《大诰》中颁布的重刑法令是具有法律效力的。

“大诰”有以下几个特点:1、列举种种以酷刑惩治吏民的案例,公开肯定律外用刑的必要性、合理性。

2、同一犯罪,“大诰”较明律大大加重,3、强调重典治吏。

“大诰”的打击矛头总的说来是针对全体吏民,但侧重点是惩治贪官污吏,其条目80%以上是属于治吏的。

(三)“例”的编撰判例或事例。

明朝有多部条例,如:1、《〈钦定律诰〉条例》2、《问刑条例》、3、《真犯杂犯死罪条例》4、《充军条例》条例是明律之外最重要的单位法规,一般常简称“例”。

为补充律的不足,防止“法外遗奸”,明朝继续采用宋、元以来以例断案的传统,并将例附于律文之后。

明太祖时已有例,不过不是法律之主要形式。

但历朝积累,例的数量与日俱增,逐渐演变为通行的条例。

第九章明代法律制度第九章明代的法律制度第一节明代立法思想与立法概况第二节明代法律内容的发展及其特点第三节明代司法制度的发展变化明朝法制概况(一)明王朝的兴亡1、朱元璋与明朝的建立元朝的统治:法纪松弛,吏治腐败,造成民不堪命,引发元末农民起义(红巾军起义)。

朱元璋:出身于安徽凤阳的贫苦农民家庭。

“凤阳花鼓”:说凤阳,道凤阳,凤阳本是好地方,自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒。

朱元璋小时做过叫化(乞丐),因家无力抚养,只好将其送到庙里做和尚。

后来学了一身武艺,参加郭子兴领导的一支红巾军。

朱元璋依靠这支武装,既打官军,又打各路起义诸侯。

由于朱元璋的才略过人,很快在各路诸侯中崛起。

1367年,朱元璋占领金陵(今南京),自称吴王。

后来打败势力最大的陈友谅、张士诚部,于1368年在金陵称帝,国号大明,年号洪武,朱元璋即是名声显赫的明太祖。

在1387年,明朝平定辽东,元蒙势力被赶出塞外,一个国力远较宋朝雄厚、也比赵宋更加集权的封建王朝终于建立起来。

朱元璋是一个既有雄才大略、又生性残暴的皇帝,共在位31年。

在位期间,朱元璋费尽心力,为自己的子孙打下一个几百年的基业。

“吾治乱世,刑不得不重”“出五刑酷法以治之,欲民畏而不犯”“重典治国”的目标:(1)打击权臣对皇权的威胁朱元璋:“帝王六大祸根”:权臣、宦寺、后宫、外戚、方镇、诸侯消除“祸根”措施:废丞相,废中书省;废大将军都督府(2)打击贪官污吏朱佑樘18岁时即皇帝位,年号弘治。

在位期间,更定律制,复议盐法,革废一应弊政,政治清明,朝野称颂,人称弘治中兴。

孝宗在位18年间,吏治清明,任贤使能,抑制官宦,勤于务政,倡导节约,与民休息,是明代历史上少有的经济繁荣、人民安居乐业的和平时期。

但孝宗疏于武备,在军事上无所建树,对于北部边患没有采取什么强有力的措施。

明孝宗是中国历史上一位罕见的对女色一生淡泊的皇帝,后宫中只有一位皇后张氏,恩爱和谐如民间夫妇,别无其他嫔妃。

孝宗于弘治十八年五月初七日卒于乾清宫,年36岁。

第九章明代的法律制度第一节明初立法思想和立法过程一立法原则明刑弼教,重典治国明初建立,元的势力以及地方好强势力都在压迫人民,朱元璋起以前看到底层官吏不恤民,统治集团内部争权夺利。

认为元朝纲纪废弛,法制败坏,姑息官吏犯罪的根源。

同时强调礼的作用,《大明律》中列出了八礼图。

要求立法简明,立法有一定的继承性,继承了唐宋的东西,强调法律的稳定性,因时制宜。

要遵循天理,礼法情(天理人情国法)的结合,在立法方面也强调,在司法方面更加突出。

二立法概况,但是明律的制定有一个过程。

朱元璋首先打下武昌,建立了吴的势力。

吴元年制订,律二百多条,吏、户、礼、兵、刑、工。

一开始只是作为指导性的内容,手下大臣解释法律的含义,叫做《律令直解》,后来被吸收到法律中。

制定的时间可以说是六年律,颁布的时间是洪武七年。

篇目和唐律相同,条数比唐律多,唐律502条,洪武七年律606条。

内容上相较于唐律有很大的变化。

重新修订了律条,选择了条例放入《大明律》中。

名例为首,吏、户、礼、兵、刑、工七篇,进行了删并,条数有所减少。

460条基本定型的法典。

强调律条是不可更改的,如果有人要提出来修改条文,就要把谁杀掉。

把大诰147条附在律后面。

洪武三十年的律已经定型了,条文再也没有改变。

特点是比唐律简明,立法技术方面比较系统。

名例律:47条总纲吏律:职制、公式,共33条,官吏公务方面的法律规定户律:户役、田宅、婚姻、仓库、课程、钱债、市廛,共95条,民事和经济方面的规定大明律礼律:祭祀、仪制,共26条,维护礼治方面的规定兵律:宫卫、军政、关津、厩牧、邮驿,共75条,军事方面的规定刑律:盗贼、人命、斗殴、骂詈、诉讼、受赃、诈伪、犯奸、杂犯、捕亡、断狱,共171条,关于诉讼和处罚各种刑事犯罪的规定工律:营造、河防,共13条,关于工程兴建和水利交通方面的规定2明大诰诰是君主对下属的命令,训诫,最初源于《尚书》周公“陈大道以诰天下”。

朱元璋自己亲自编订的大诰。

法制史第九章:明朝法律制度1. 简介明朝(1368年-1644年)是中国历史上最后一个由汉族统治的朝代。

明朝法律制度经历了从前代的法律体系继承到后来的创新与改革的过程。

明朝法律制度的特点是体现了儒家思想,注重道德修养和社会秩序。

2. 法律体系的继承明朝建立后,延续了元朝的法律体系,并对其中不合理或不适合的部分进行了修改和补充。

明朝法律体系主要包括律、令、诏和敕等法律文件,以及刑法、民法、战争法等各个领域的具体法规。

明朝法律体系的核心是律,律是对各种犯罪行为的规制。

明朝的律法主要有《大明律》、《各省通行律》和《刑律》等。

这些律法对各种犯罪行为作出了具体的定义,并规定了相应的处罚标准。

3. 刑法制度明朝的刑法制度主要包括刑律和律例两个方面。

刑律是对各种犯罪行为的定义和处罚的总称,律例是对刑律的具体解释和补充。

明朝刑律涵盖了严重犯罪和轻微犯罪两个层次。

严重犯罪包括谋反、杀人、盗窃等,对应的处罚主要有死刑、鞭刑、流放等。

轻微犯罪则包括打斗、侮辱等,对应的处罚主要有笞刑、罚款等。

刑罚的执行由吏部和刑部负责。

吏部主要负责监督和管理地方刑罚的执行,而刑部则负责制定刑律和律例,并监督各级法官的工作。

4. 民法制度明朝的民法制度主要包括婚姻法、家庭法和财产法等。

婚姻法规定了结婚和离婚的条件,以及夫妻之间的权利和义务。

家庭法规定了对未成年子女的抚养和教育责任,以及家庭财产的继承和分配等。

财产法则规定了财产的产权和转让等方面的规定。

明朝的民法制度借鉴了唐代的法律制度,并在其基础上进行了一些改革和完善。

明朝重视家庭纲常和家族道德传统,鼓励家庭成员团结互助,继承了中国古代传统的家族观念和尊重长辈的价值观。

5. 司法制度明朝的司法制度以官员为主要执行者,地方官员负责各地的司法事务,而中央政府设立刑部和大理寺等机构来管理全国的司法事务。

刑部是明朝的最高司法机构,负责制定刑律和刑律,并监督各级法院的工作。

大理寺则是最高审判机构,负责审理重大刑事案件和上诉案件。

第九章明朝的法律制度(1368——1644)教学时数:2学时教学目的与要求:了解明朝的主要立法活动和法律形式、明朝定罪量刑主要原则的发展变化、明朝的民事法律制度、经济法律制度,掌握明朝的立法指导思想和立法体例的变化、明律关于犯罪与刑罚规定的主要特点、明朝的司法制度。

教学重点:明朝的立法指导思想和立法体例的变化、明律关于犯罪与刑罚规定的主要特点、明朝的司法制度教学难点:明朝的立法指导思想和立法体例的变化、明律关于犯罪与刑罚规定的主要特点、明朝的司法制度本章主要阅读文献资料:1、张晋藩主编:《中国法制通史》(多卷本,共10卷),法律出版社1997年版。

2、张晋藩著:《中华法制文明的演进》,中国政法大学出版社1999年版3、武树臣著:《中国传统法律文化》,北京大学出版社1994年版。

4、怀效锋著:《明清法制初探》,法律出版社1999年版。

5、[日]滋贺秀山著,林剑鸣译:《明清时期的民事审判与民间契约》,法律出版社1998年版。

一、明初的立法思想(一)刑乱国用重典刑乱国用重典是明初最主要的法制指导思想。

明初之所以要确立“刑乱国用重典”的立法指导思想,有深刻的历史背景:1、明初复杂的社会形势迫使朱元璋以“重典治国”。

明朝建立初期,由于连年战争的破坏,社会经济凋敝,农民反抗封建统治的活动此起彼伏,统治阶级内部也存在着激烈的斗争。

朱元璋因此视之为“乱世”,所以他极力主张“立国之初,当先正纲纪”,用重典惩治“奸顽”,使大权归于朝廷,用法律手段来维护极端君主专制的中央集权制度。

2、总结元朝覆灭的深刻教训的结果。

元朝纲纪废驰,官吏放纵,激化了阶级矛盾,导致农民起义不断,摧毁了元朝的统治基础,冲破了一切固有的封建秩序。

这从反面坚定了明太祖严格纲纪、惩治奸顽的决心。

3、“刑罚世轻世重”从西周时期起是中国的传统法律思想。

这一思想对后世影响深远。

朱元璋的“刑乱国用重典”,包括治吏与治民两个方面。

而首先是“治吏”,这种思想与朱元璋的经历有一定关系。

(公元1368 年—1644 年)公元1368 年,朱元璋称帝,建立明朝,定都南京,后迁都北京。

明朝是我国封建社会后期的一个重要王朝,也是高度发展的君主专制中央集权国家。

它继承发展唐宋时期的立法成就,建立起一套更为完善的法制体系,直接或者间接地影响着后世的清朝以及周边东南亚诸国的法制发展。

明朝取得的立法成就,是继唐朝之后的又一个高峰,在中国古代法制发展史上占有重要的历史地位。

1、肃正纲纪,重典治国明太祖朱元璋出身下层贫民,亲身经历了元末的残暴统治及农民起义,深知元朝无视法纪,官吏极端腐败,农民倍受困苦,是导致其败亡的主要原因。

因此,他注意总结历史教训,以元朝灭亡为鉴,决心效法唐制,肃正纲纪,以图明朝的长治久安,遂提出了重典治国的立法指导思想。

朱元璋重典治国立法指导思想的形成,是由于他认定当时面临着一个经济政治形势错综复杂,内外矛盾交织的乱世。

因为明朝建立初期,起义农民和大量流民仍然存在,元朝残存势力还在不断反抗,而且连年战争造成为了经济衰败,统治集团内部也存在争夺权力的斗争,这些都对明朝统治构成严重威胁。

要消除这些威胁,就必须实行重典治国。

重典治国首先表现在重典治吏方面。

朱元璋认为,元朝之所以灭亡,就是由于中央集权统治削弱,吏治腐败。

特殊是随着宋元以来商品货币经济的发展,地主豪绅、贪官污吏的盘剥和掠夺达到了疯狂的程度,这也是激起农民起义的重要根源。

因此,朱元璋试图通过重典治吏达到强化中央集权统治的目的。

他曾经告诫群臣说:昔日我在民间时,见州县官吏多不恤民,往往贪财好色,饮酒废事,凡民间疾苦,视之漠然,心里非常愤怒。

如今务必严立法禁,凡遇官吏贪污蠹害百姓,决不宽恕。

重典治吏是朱元璋对历代治国经验的总结,是强化君主专制皇权的重要措施。

重典治国的另一表现是重典治民。

明朝初年,由于土地和赋税等问题没有得到真正解决,一些参加反元起义的农民转而对抗新建立的明朝。

针对这一严重威胁,朱元璋主张用重刑严惩那些敢于反对明朝统治的“顽民”,以达到“欲民畏而不犯”,“使人知所警惧,不敢轻易犯法” 的目的。

第九章明代的法律制度第一节明初立法思想和立法过程一立法原则明刑弼教,重典治国层官吏不恤民,统治集团内部争权夺利。

认为元朝纲纪废弛,法制败坏,姑息官吏犯罪的根源。

《大明律》中列出了八礼图。

要求立法简明,立法有一定的继承性,继承了唐宋的东西,强调法律的稳定性,因时制宜。

要遵循天理,礼法情(天理人情国法)的结合,在立法方面也强调,在司法方面更加突出。

二立法概况,但是明律的制定有一个过程。

兵、刑、工。

一开始只是作为指导性的内容,手下大臣解释法律的含义,叫做《律令直解》,后来被吸收到法律中。

比唐律多,唐律502条,洪武七年律606条。

内容上相较于唐律有很大的变化。

兵、刑、工七篇,进行了删并,条数有所减少。

460条基本定型的法典。

诰147条附在律后面。

洪武三十年的律已经定型了,条文再也没有改变。

特点是比唐律简明,立法技术方面比较系统。

名例律:47条总纲吏律:职制、公式,共33条,官吏公务方面的法律规定户律:户役、田宅、婚姻、仓库、课程、钱债、市廛,共95条,民事和经济方面的规定大明律礼律:祭祀、仪制,共26条,维护礼治方面的规定兵律:宫卫、军政、关津、厩牧、邮驿,共75条,军事方面的规定刑律:盗贼、人命、斗殴、骂詈、诉讼、受赃、诈伪、犯奸、杂犯、捕亡、断狱,共171条,关于诉讼和处罚各种刑事犯罪的规定工律:营造、河防,共13条,关于工程兴建和水利交通方面的规定2明大诰诰是君主对下属的命令,训诫,最初源于《尚书》周公“陈大道以诰天下”。

朱元璋自己亲自编订的大诰。

分为四编《大诰一编》74,《大诰续编》87,《大诰三编》43,《大诰武臣》32共236条。

有典型的案例,重刑法令,对臣民的训导。

属于刑事特别法,效力高于普通法。

特点:以惩治官吏(一百五十多条)和豪强犯罪(三十多条)为主,对律中的原有罪名加重处罚,滥用律外之刑。

刑罚都比较残酷。

大诰集中体现了朱元璋重典治世的思想,为了达到编制大诰的目的,还采取了各种手段加以宣传和普及,明大诰是空前普及的法律规范,在当时的要求下无人不知,要求每户都有一本。

只要有明大诰,犯笞杖徒流的罪行,处罚减一等,若没有就加一等。

后来没有的,即迁居化外,各级学校教授大诰,科举考试有此内容。

在乡民集会上宣讲大诰,拿大诰至京城呈控(上访)无需路引(通行证)。

朱元璋死后,大诰并不为后世完全重视,不再使用,但是作为一项法律规定还是附在了大明律后面起威吓作用。

3明初的条例出现的原因是因为朱元璋不允许修改《大明律》,后世皇帝想要修改就通过条例的形式来进行,条例的颁布形式比较简单,使用更加灵活。

内容更加详细、具体、实用性强。

由臣下议定,皇帝批准,更简便灵活。

《真犯杂犯死罪条例》《充军条例》《抄家条例》《赎罪条例》明孝宗弘治年间《问刑条例》形式方面明神宗万历年间将三百多条例附于律后,作为律的注解4会典明英宗正统年间至明孝宗弘治年间编订,明武宗正德年间编修颁行,后经世宗、神宗重修,称《大明会典》,分六部来编写,类似于现在的行政法典,用古代的话来说就是典章制度,各个部门典章制度的汇编。

各行政机关的职掌、沿革、事例、章程、法令、典礼。

第二节法律的发展及其特点一重其重罪,轻其轻罪(明律与唐律相比较)明律参照唐律而制定,而清人薛云生指出“大抵事关典礼及风俗教化等事,唐律均较明律为重,贼盗及有关帑项钱粮等事,明律则又较唐律为重”。

谋反谋大逆唐律本人不分首从皆处死刑,十六岁以上父子处死刑,其余人不处死刑;明律本人处以凌迟,其祖父母、子孙、兄弟及同居之人不分异姓以及伯叔父、兄弟之子,凡十六岁以上者,不限籍之异同,不论等级残废,一律处斩刑,女性亲属没为奴。

强盗罪唐律不得财徒二年,一尺徒三年,一匹加一等,十匹及伤人者绞,杀人者,斩(依情节轻重而定)明律凡强盗已行而不得财者,皆杖一百,流三千里,但得财者,不分首从,皆斩(对情节轻重不重视,牵连范围广,处刑重)原因1法律长期发展变化的结果2专制主义中央集权大大加强,更重视处罚政治性犯罪及危害社会的行为。

二严法整饬吏治(与朱元璋对元朝弊政有切身体会有关)1奸党罪防止官吏内外勾结,徇私舞弊,整治吏治,加强君权。

没有确定的内容,任意性强,容易被滥用。

禁止结交内侍官员,禁止侍臣、后妃、外戚过问干预朝政。

结果造成了宠幸宦官,造成冤假错案,皇帝过分猜疑当朝官员。

2惩治贪官(1)受财枉法(官吏收受贿赂在处理公事时违法)一尺杖一百,一匹加一等,十五匹处以绞刑(2)受财不枉法(处理公事是不违法)一尺杖九十,两匹加一等,三十匹处加流刑(3)受财监临(收受自己部下以及辖区内百姓财务)一尺杖四十,一匹加一等,八匹则加一等,五十匹流二千里,行贿者减五等处罚,最高至杖一百,强行索取加一等,准枉法论。

(4)强盗(以威吓或以暴力取得他人财务)强盗不得财徒二年,一尺徒三年,二匹加一等,十匹及伤人者,绞,杀人者,斩,持杖不得财,流三千里,五匹绞,伤人斩。

(5)窃盗(潜行隐面盗取他人财务)不得财笞五十,五匹徒一年,五匹加一年,五十匹加役流。

(6)坐赃(非法所得)一尺笞二十,一匹加一等,最高至徒三年,给予者减五等。

如向老百姓借衣服三十天不还以坐赃论。

以赃物多少为主要衡量标准。

强盗赃物满三贯足文处死刑。

六赃:受财枉法,受财不枉法,坐赃,窃盗,监守盗,常人盗。

处罚管理受赃的条款增多,大诰中明律中不处死刑的多处死,如受财不枉法。

民拿害民官吏制度:对于扰民害民管理允许民间高年有德者率精壮拿上京来,正官,首领官及一切人等敢有阻挡者,其家族诛。

法外措施:1剥皮实草贪赃达银六十两以上,枭首示众,剥皮实草。

皮场庙,剥皮实草袋。

2立申明亭,“揭诸司犯法者于申明亭、以示戒”。

即使是得到宽宥复职的官吏,也要将其过失书写,张贴于家门口。

官吏畏惧法律,廉洁爱民,打击害民官吏,缓和社会矛盾,有利于专制廉政的建设,增强国家实力,有利于社会经济的发展。

三刑罚制度笞:荆条三尺五寸107cm杖:1m小头0.68臀杖徒:一年杖六十每一等加一十三年杖一百流:附加杖一百凌迟:有关罪名十三项枭首1充军刑明代作为正式刑种,制度化,介于死刑和流刑之间,服苦役,作为军户。

分为极边、烟瘴、边远、边卫、沿海、附近,分终身(本人充军到死,死后刑罚执行完毕),永远(本人死后还罚及子孙)。

2廷杖隋朝时出现,明朝制度化,皇帝亲自下令,对象:朝廷上的官员,施刑者:锦衣卫,监刑:司礼监太监,地点:朝堂。

3枷号广泛的滥用,木枷惩罚示众强制罪犯戴枷于监狱外或官府衙门前示众。

明代的枷号有断趾枷令、常枷号令、枷项游历之分。

刑期为一月、二月、三月、六月、永远。

枷号重量从十几斤到几十斤不等,最重的一百五十斤。

4法外刑因罪处刑(多为明初使用);审讯用刑第三节司法审判制度一机构1中央司法机关刑部:中央最高审判机关,设十三清吏司分管各省。

审理京师地区案件和官员,审核地方徒刑以上案件。

尚书,左右侍郎为正副长官。

大理寺:主管案件复核,平反。

下设左右二寺分管京师和各省。

都察院:主管监察事务,有权力参与审判事务,特别是三司会审。

又称“风宪衙门”。

三司会审:刑部主长官和另外两部门壮观共同审理重大疑难案件,最后交给皇帝裁决,慎刑,互相牵制,加强皇权。

2侦探,拥有审判权利(明代的一大特点,同时也被视为一大弊端)得名。

明成祖是夺取的王位,建文帝时宦官能够听到商量的政治情况,为了夺取天下在皇帝跟前安插了很多内线,夺得了皇位后并没按照朱元璋不允许宦官干预政治的法律,而是继续刺探,宦官逐渐做起了审判的事情。

宦官又组织了一个西厂,权利大到可以监督东厂。

又设置了内行场,后设的权利往往比前面的要大。

厂审判之后还是要送到刑部去执行,更多的审判的是政治性案件。

,权利小于厂。

,其裁决其他的司法机关不能更改,另外一个特点是其不受法律的约束。

一边认为明代灭亡就是因为宦官参与政治。

二诉讼制度1管辖明确地域管辖和身份管辖轻囚就重囚(几个被告在不同的地方,早罪名最重的囚犯所在地审理)少囚就多囚(罪名相同时)军户与民户之间的诉讼驻军机构与地方机构会同审理2加强诬告罪处罚诬告笞罪加二等处罚流、杖、徒罪加三等处罚死罪杖一百流一千里若被诬告者已经被处死或在审讯中死亡,诬告者处死刑3起诉制度(明中期及以后)明代为悉讼,除规定一些措施调解,还对起诉时间做了规定,为限制诉讼,创立诉告日(听讼之日),三六九日三审判制度地域管辖互相牵连的案件,两地相距三百里1刑讯重罪犯罪人在赃物、证明齐具的情况下不招认可以刑讯。

讯杖明律里对拷囚没有数量和次数的限制,容易出现屈打成招的情况刑具夹棍:人命案和强盗案每次审讯只允许夹两次脚踝部位朱元璋时开始使用《问刑条例》法律承认其合法化。

拶指:用于女性手指部位人命案件滥用明成化年间毛板(粗毛竹板)重案侦案定罪量刑草议书,然后将卷宗证据上报给上级若重审可以交回原州县审理,也可以交给下属另一州县审理,不直接改判。

;不当可驳回重审。

特殊审判制度:尚书和通政使、都察院的左都御史和大理寺的卿。

一般用于皇帝交办的案件,还有是囚犯翻供的案件。

参与的人超过九卿,包括贵族,内阁学士等人参加审判,五军的都督,即军事长官。

主持人一般是吏部或者户部的尚书主持。

使监狱关押的人家少,时间是夏天,考虑到当时的监狱环境比较恶劣,所以比较快的解决相对比较轻微的案件。

监候判决的时候不直接判决,称为为监候,等到比较大的审判如朝审的时候进行死刑区分审判,监候不是一种刑罚,而是一种等候,与现在死刑缓期不一样。

立决作为不属于监候的死刑,决不待时,即立决。