6.3 遥感图像预处理-辐射校正

- 格式:ppt

- 大小:4.12 MB

- 文档页数:21

第四章遥感图像的辐射纠正

教学目标:

1、本章要求学生了解引起遥感图像辐射畸变的原因,以及进行遥感图像辐射纠

正的必要性;

2、理解并掌握辐射定标的概念和进行辐射定标的方法,以及使用ENVI进行辐

射定标的方法;

3、理解并掌握大气对遥感图像的影响和进行大气纠正的方法,以及使用6s辐射

传输模块进行遥感图像大气纠正的方法;

教学内容:

1、遥感图像辐射纠正的概念

2、引起辐射畸变的因素

3、辐射定标的内容、原理和方法

4、使用ENVI进行遥感图像的辐射定标

5、大气纠正的原理和方法

6、使用6S辐射传输模型进行大气纠正

一、遥感图像辐射纠正的概念

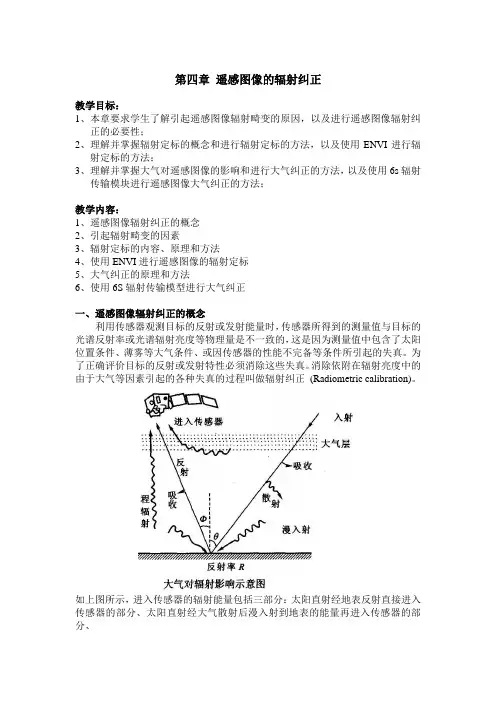

利用传感器观测目标的反射或发射能量时,传感器所得到的测量值与目标的光谱反射率或光谱辐射亮度等物理量是不一致的,这是因为测量值中包含了太阳位置条件、薄雾等大气条件、或因传感器的性能不完备等条件所引起的失真。

为了正确评价目标的反射或发射特性必须消除这些失真。

消除依附在辐射亮度中的由于大气等因素引起的各种失真的过程叫做辐射纠正(Radiometric calibration)。

如上图所示,进入传感器的辐射能量包括三部分:太阳直射经地表反射直接进入传感器的部分、太阳直射经大气散射后漫入射到地表的能量再进入传感器的部分、。

遥感图像处理的基本步骤与技巧遥感技术是指利用航天器、飞机、卫星等高空平台获得的遥感图像进行信息提取和数据分析的过程。

随着科技的不断进步和应用范围的扩大,遥感图像处理已经成为许多领域中的重要工具。

本文将介绍遥感图像处理的基本步骤与技巧,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。

一、图像预处理遥感图像预处理是遥感图像处理的第一步,旨在通过去除噪声、辐射校正和几何校正等处理,使图像质量更高,方便后续处理。

其中,去除噪声主要是采用滤波算法,如中值滤波、均值滤波等。

辐射校正主要用于将图像的辐射能量转换为表观反射率,以消除云、阴影等因素的影响。

几何校正是通过对图像进行几何变换,将其与地理坐标系统对齐,以便于后续的地理信息提取。

二、特征提取特征提取是遥感图像处理的核心环节,目的是从遥感图像中提取出具有代表性和区分度的特征信息。

常用的特征包括光谱特征、纹理特征、形状特征等。

光谱特征是指根据图像像素的光谱反射率或辐射能量,提取出不同波段的特征。

纹理特征是指从图像中提取出地物的纹理信息,包括纹理方向、纹理密度等。

形状特征是指从图像中提取出地物的形状信息,包括面积、周长等。

三、分类与识别分类与识别是遥感图像处理中的重要任务,目的是将地物按照其属性进行分类和识别。

常见的分类方法包括监督分类和无监督分类。

监督分类是指根据已知的样本类别信息,通过训练分类器将图像中的地物分到不同的类别中。

无监督分类是指根据图像像素之间的相似性将其分为一定数量的类别。

分类结果可以用于制作地图、监测资源变化等。

四、变化检测变化检测是遥感图像处理中的一项重要任务,主要应用于监测和分析地表物体的变化。

遥感图像在不同时间获取的变化信息可以帮助我们了解自然和人类活动对地表的影响。

常见的变化检测方法包括像素级变化检测和对象级变化检测。

像素级变化检测是指比较两幅图像对应像素之间的差异,以确定变化的位置和类型。

对象级变化检测是指先将图像分割成不同的对象,然后比较不同时间获取的对象之间的差异。

《遥感概论》课程笔记第一章:绪论1.1 遥感及其技术系统遥感(Remote Sensing)是指不直接接触对象物体,通过分析从远处感知到的电磁波信息来识别和探测地表及其上方环境的技术。

遥感技术系统是由多个组成部分构成的复杂体系,主要包括以下几部分:- 传感器(Sensor):用于探测和记录目标物体发射或反射的电磁波的设备。

- 遥感平台(Remote Sensing Platform):携带传感器的载体,如卫星、飞机、无人机等。

- 数据传输系统(Data Transmission System):将传感器收集的数据传回地面的设备。

- 数据处理与分析系统(Data Processing and Analysis System):对遥感数据进行处理、分析和解释的软件和硬件。

1.2 遥感门类及技术特点遥感技术根据不同的分类标准可以分为以下几类:- 按照电磁波波长:可见光遥感、红外遥感、微波遥感等。

- 按照传感器工作方式:主动遥感(如激光雷达)和被动遥感(如摄影相机)。

- 按照平台类型:卫星遥感、航空遥感、地面遥感等。

遥感技术的主要特点包括:- 大范围覆盖:遥感技术可以覆盖广阔的地表区域,对于大规模的地理现象监测具有优势。

- 高效快速:遥感平台可以快速穿越监测区域,获取数据的时间周期短。

- 多维信息:遥感可以提供关于地表及其上方环境的多种信息,如形状、纹理、温度等。

- 非侵入性:遥感技术不需要直接接触目标物体,因此对环境的影响较小。

1.3 遥感行业应用概况遥感技术在多个行业中有着广泛的应用,以下是一些主要的应用领域:- 农业领域:通过遥感技术监测作物生长状况、评估产量、监测病虫害、进行土地资源调查等。

- 环境保护:监测森林覆盖变化、湿地保护、沙漠化趋势、大气污染等环境问题。

- 灾害管理:利用遥感技术进行地震、洪水、飓风、火灾等自然灾害的预警、监测和评估。

- 城市规划:通过遥感图像分析城市扩张、交通布局、土地利用效率等,为城市规划提供依据。

遥感图像处理辐射校正方法近年来,随着航天技术、计算机技术、卫星定位技术和地理信息技术的发展,摄影测量与遥感已成为地球空间信息科学的基础技术,遥感集市在人类生活的诸多领域被广泛应用。

然而,在遥感成像时,由于各种因素的影响,遥感图像会存在一定的辐射量失真现象,这些失真影响了图像的质量和应用,必须对其做消除或减弱处理,遥感图像辐射校正与增强技术就是针对遥感图像这一缺陷而发展起来的。

在图像遥感中,由于系统误差、大气、太阳辐射等的存在,电磁辐射在太阳—地球表面—传感器之间传输的过程中受到各种各样的影响,使得遥感器所接受的目标反射辐射能量被衰减,不能准确地反映表面真实的辐射特性。

所谓辐射校正,主要是纠正由于传感器制造、传感器芯片热噪声、成像天气条件、地物所处的地形和太阳的照射条件等因素造成的辐射度量误差,尽可能消除因传感器自身条件、薄雾等大气条件、太阳位置和角度条件及某些不可避免的噪声而引起的传感器得到的测量值与目标的光谱反射率或光谱辐射亮度等物理量之间的差异,尽可能恢复图像的本来面目,为遥感图像的识别、分类、解译等后续工作打下基础。

辐射校正的主要内容包括:系统辐射校正、大气辐射校正、太阳辐射校正和其他辐射校正。

遥感技术的应用是人类视觉在波谱范围上的扩展和从物体表面向内部的延伸。

人眼虽可看到很多东西,可区分约三千多种色彩,但那只是波长为0.38-0.8m 的可见光部分。

对于黑白图像,人眼能区分的灰度级只有二三十个,而在非可见光波段,需要将原始图像的灰度值转换到0-255 灰度区间才有利于人眼观察。

但是如果以256 个灰度级来描述一幅黑白遥感图像,获得的原始图像的灰度值很难均匀分布在0-255 之间,而是常常集中在某一段灰度范围之内,图像的反差小,对比度差,不利于人眼的分辨,对遥感图像进行增强处理能有效解决这个问题。

遥感图像辐射校正的疑难问题多且复杂,如散焦和运动模糊图像对图像的损伤较大,给图像复原造成了很大困难,特别是集散焦、运动、高噪声、低清晰度于一身的复合型模糊图像,其复原的难度使研究人员望而却步。

遥感图像处理方法与技巧引言:遥感图像处理是指通过感知、获取地球表面信息的遥感数据,利用计算机技术和图像处理算法对遥感图像进行处理、分析、提取等操作的过程。

这一技术的发展不仅在地理信息系统领域有着广泛的应用,也在农业、环境保护、城市规划等诸多领域发挥着重要作用。

本文将介绍几种常见的遥感图像处理方法和技巧。

一、图像预处理技术在进行进一步的图像处理前,通常需要对原始遥感图像进行预处理,以消除图像中的噪声、增强图像的特定信息等。

图像预处理的主要方法有:1.空间滤波:通过利用滤波器,对图像进行平滑或锐化处理。

常用的滤波器包括均值滤波器、中值滤波器和高斯滤波器。

2.辐射校正:由于不同地表物体对电磁波的反射率不同,遥感图像中的亮度值会受到光照和传感器等因素的影响。

辐射校正可消除这些因素对图像的影响,使得不同遥感图像具有一致的亮度分布。

3.几何校正:由于遥感图像通常受到地球自转、地形起伏等因素的影响,导致图像中的地理信息不准确。

几何校正可以修正图像的位置和形状,使其与真实地理坐标一致。

二、图像分类与分割方法图像分类与分割是遥感图像处理的核心环节,旨在将遥感图像中的不同地物或地物类别进行识别和分离。

常见的分类与分割方法有:1.基于像元的分类:将遥感图像中的每个像元(图像的最小单位)分配给不同的类别。

这种方法基于每个像元的统计特征进行分类,如亮度、颜色和纹理等。

2.分层分类:将遥感图像中的类别按照层级进行分类,从粗粒度到细粒度逐步区分不同地物。

3.聚类分割:通过对遥感图像中的像元进行聚类,将具有相似特征的像元划分到同一类别。

常用的聚类算法有K-means和基于区域的分水岭算法。

4.基于边缘的分割:提取遥感图像中物体的边缘信息,并利用边缘信息对图像进行分割。

这种方法适用于物体之间边缘明显的场景。

三、变化检测技术变化检测是指通过比较不同时期的遥感图像,寻找并分析地表上发生的变化。

变化检测技术在自然灾害监测、城市规划等方面有着广泛的应用。

如何进行遥感图像的处理与分析遥感技术是指通过卫星、飞机等远程手段获取地球表面信息的一种技术,它具有广泛的应用领域,包括环境监测、农业、城市规划等。

遥感图像的处理和分析是遥感技术的重要组成部分,它能够帮助我们从海量的遥感数据中提取有效信息,为决策提供科学依据。

本文将介绍如何进行遥感图像的处理与分析。

一、遥感图像的预处理遥感图像的预处理是图像处理的第一步,它主要包括图像校正、辐射校正和大气校正等。

图像校正是将图像转换为常用的坐标系统,如UTM坐标系或地理坐标系,以便进行后续的分析。

辐射校正是将图像的数字值转换为表面反射率,以消除光照条件的影响。

大气校正是消除大气散射对图像的影响,使得图像更加准确和可靠。

二、遥感图像的特征提取特征提取是从遥感图像中提取与研究对象有关的信息特征。

常用的特征包括光谱特征、纹理特征和形状特征等。

光谱特征是指通过对不同波段的遥感图像进行统计和分析,来获取地物的光谱信息。

纹理特征是指通过分析图像中的纹理变化来获取地物的纹理特征。

形状特征是指通过对地物的形状进行测量和分析,来获取地物的形状信息。

这些特征能够帮助我们对地物进行分类和识别。

三、遥感图像的分类与识别遥感图像的分类与识别是将图像中的像素或区域划分成不同的类别,并将其与标志样本进行比较,以实现遥感图像的自动解译和分析。

常用的分类方法包括有监督分类和无监督分类。

有监督分类依赖于标志样本,通过训练分类器来实现图像的分类。

无监督分类则是根据图像的统计特征对图像进行自动聚类。

分类和识别的准确性往往取决于样本的选择和分类器的性能。

四、遥感图像的变化检测遥感图像的变化检测是指通过对多期遥感图像进行比较和分析,来获取地物变化的信息。

常用的变化检测方法包括像元级变化检测和目标级变化检测。

像元级变化检测通过对图像的像素进行比较,来获取地物的变化信息。

目标级变化检测则是通过对地物的目标进行分析,来获取地物变化的信息。

变化检测能够帮助我们了解地表环境的动态变化和变化原因。

如何使用图像处理技术实现图像辐射度校正与校准图像辐射度校正与校准是图像处理中常见的一项技术,它可以消除图像中的辐射度不均匀问题,并保证图像在不同光照条件下的一致性。

本文将介绍如何使用图像处理技术来实现图像辐射度校正与校准的方法和步骤。

我们需要了解图像的辐射度与亮度的概念。

辐射度是指物体单位面积上各个方向传出或传入的辐射通量,而亮度则是指人眼感知到的光强度。

在实际拍摄的图像中,由于光源的不均匀性或相机的传感器差异等因素,图像的辐射度会出现不均匀分布的情况。

为了实现图像的辐射度校正与校准,我们可以采用以下步骤:1. 获取辐射度校正图像:通过在同一场景下拍摄一幅已知辐射度分布均匀的图像作为辐射度校正图像。

可以使用灯板、均匀灯光或特定亮度的光源来拍摄。

2. 图像预处理:对辐射度校正图像进行预处理。

可以采用平滑滤波的方法去除噪声,并使用非线性对比度增强算法,如直方图均衡化或自适应对比度增强来增强图像的对比度。

3. 辐射度校正:将待校正图像与辐射度校正图像进行匹配校正。

计算两幅图像的灰度差异(如平均灰度差或标准差差异),然后将待校正图像的每个像素乘以校正系数以实现辐射度校正。

校正系数的计算可以根据灰度差异的具体值来确定,通常采用线性插值的方法计算校正系数。

4. 辐射度校准:对已经进行辐射度校正的图像进行辐射度校准,以保证图像在不同光照条件下的一致性。

选择一个参考图像作为标准,该图像具有辐射度分布均匀且已知的特性。

计算校准系数,通过该系数将待校准图像的亮度调整到与参考图像一致。

校准系数的计算可以基于图像的灰度均值、灰度分布或直方图等特征来确定。

5. 结果评估:对校正与校准后的图像进行评估,使用一些质量指标,如均方误差 (MSE)、峰值信噪比 (PSNR) 或结构相似性指标 (SSIM) 来评估图像的质量。

根据评估结果,可以进一步调整校正参数以提高校正效果。

总结起来,图像辐射度校正与校准是一项重要的图像处理技术,它可以消除图像中的辐射度不均匀问题,保证图像在不同光照条件下的一致性。