辽东满族民居炕居空间演变

- 格式:ppt

- 大小:11.31 MB

- 文档页数:16

收稿日期:2020-02-09作者简介:姜 楠(1981-),女,高级工程师,主要从事建筑设计及其理论方面的研究工作。

东北地区传统民居的形成及特点姜 楠1,徐莉莉1,张殿勇2(1.沈阳城市建设学院,辽宁 沈阳 110168;2.辽宁省建设事业指导服务中心,辽宁 沈阳 110031)摘要:随着现代社会的高度发展,人们生存方式的迅速变化,特别是全球化和城市化进程在提升人们总体生活质量的同时,也在摧毁着很多有益的传统文化,包括某些因地制宜的、符合可持续发展的生产与生活方式。

本文通过研究东北地区的自然状况、研究东北民居的形成及东北民居的特点,揭示中国传统建筑营造技艺内在的生命活力,明确认同感和持续感,造福更多百姓。

关键词:传统民居;东北地区;建筑设计中图分类号:C955 文献标志码:B 文章编号:1673-0402(2020)09-0032-03我国历史悠久,疆域辽阔,又是一个多民族国家。

在漫长的历史发展过程中,由于各地区地理位置、自然环境等差异,各民族传统习俗、生活方式等不同,各地民居早已打上了本土烙印,折射出人与大自然的依存关系,正所谓一方水土养育一方人。

如内蒙流动民居,逐水而居。

会根据四季的变化,游牧的需要,搭建易于拆卸、迁徒的毡房为住所,成为草原上一道靓丽的风景。

如山西大院民居,内涵丰富。

将木雕、砖雕、石雕陈于一院,山水、花木、宝物置于一处,绘画、书法、诗文集于一户,堪称晋商民居文化的艺术博物馆。

如福建土楼民居,御外凝内。

以其宏大的规模,夯实的基础,合理的布局,完备的功能,奇葩的造型,构筑着山村民居的神话。

如江南水乡民居,精美别致。

依山而筑,重院叠户。

傍水而建,街桥相连。

粉墙黛瓦,绿影婆娑。

鸟儿在屋顶栖息,流水在庭院畅漾,宛如山水画卷。

而东北地区民居,则更讲究实用美观。

无论是丹楹刻桷、雕梁画栋的皇室建筑,还是山林旁、江河边、平原上风格迥异的普通民宅,都呈现着传统文化元素,具有浓郁的地方色彩,是中国传统民居建筑的重要组成部分。

炕字释义及炕的发展历程起源地研究炕是中国传统文化中的一种古老的床铺形式,在中国北方地区广泛使用。

炕的形式一般是将厚实的土坯和砖头铺成一层,然后再铺上厚厚的糠秕、草垫和毛毯,最后再用木条或竹笆拼成一个简单的床架。

炕床通常是短而宽的,高度较低,因此睡在上面可以感受到地下的温暖,同时也具有隔离潮湿的优点。

炕是中国北方民间居住建筑的重要组成部分,在中国社会的发展历程中发挥了重要的作用。

炕的发展历程起源于古代的炕榻,炕榻是以陶瓷、木头、石头等材料制成的床铺,从汉代开始,炕榻开始普及,成为当时最常见的一种寝具。

随着时间的推移,炕榻的形式也不断变化,逐渐演变成了现代炕床的形式。

到了唐代,炕榻已经发展到了很高的水平,成为了富豪们常见的一种居住方式。

到了宋代,炕榻的形式发生了重大的变化,由于炕榻受到货币经济和官府制度的限制,劳动人民不得不寻找一种更加经济实惠的床铺形式。

于是他们开始使用石头、泥土和砖块等材料,铺成了一层厚实的炕床,这个时候的炕已经初步形成了。

炕的发展历程伴随着中国社会的变迁而走进了新的阶段。

明清时期,炕的形式已经比唐宋时期有了很大的发展,成为了当时北方居民最常使用的一种床铺。

到了民国时期,由于新型床铺的出现,炕的使用率有所下降,但是炕依然是北方农村的主要居住方式之一。

随着现代化的发展,人们对炕的认识也发生了变化,炕开始受到质疑,有人认为炕过于难卫生,沉重占地。

但是在许多爱好传统文化的人眼中,炕仍然具有独特的文化魅力和实用价值,成为了一种重要的文化遗产。

在炕的传承与发展中,地理因素和生活习惯是不可忽略的因素。

炕的研究需要借助于历史地理学和文化人类学的研究方法,探讨炕在不同地理环境和文化背景中的发展历程和演变特点。

根据史料记载和考古发现,炕在中国北方地区的应用最为广泛,在东北、华北和西北等地区,炕的形式和使用方式有很大的不同,产生了炕床北方与炕床南方两种不同类型。

除此之外,炕还受到农民生活习惯、民间信仰、风俗习惯和家族势力等多种因素的影响,加入了形态和文化特色。

【辽宁老建筑-沈阳:几处百年农宅】苏家屯吴家屯刘育民宅吴家屯刘育民住宅位于沈阳市苏家屯区吴家屯河柠路北侧,建于上世纪初,距今有110年左右。

宅阔三间,坐北面南,砖混结构,青砖青瓦。

虽素雅、古朴、宁静,但在现代民宅的簇拥下,难免显得低矮、沧桑、拘涩。

这是当地为数不多的老房子。

房主刘育民在当地是个有头有脑的人,给油坊记过账,给村里当过会计,2016年去世,享年97岁。

这个老宅子是刘育民的父辈传下来的,现刘育民的老儿子在此居住。

该建筑虽近两个甲子,约128年左右,但架构完整,形制规范,观瞻可赞。

据说,该房子做过维修,由大瓦换成小瓦,墙体破损处也做了水泥修补,但基本上是“修旧如旧”。

浑南新区深井子镇民家村屯郭宅辽沈地区的文保爱好者,很多人都知道在浑南新区深井子镇民家屯村屯,有两座与其他住宅截然不同的民宅,这是两栋在盛京城东有指标意义满族民宅,已存世百年以上。

然而,笔者最近再去看望他,两栋房子已人去房空,颓垣败瓦、门窗不存、几成废墟。

满族建筑非常讲究垒砌砖墙的技术,由于墙体结实,形成了一种硬山两面坡的砖木结构建筑形式。

满族人家的房门多为两层,内为两扇门板,有木制插销,外为单扇花格门,外糊以纸。

这两个房宅都是三间,中间开门。

青砖砌墙、黑瓦盖顶。

笔者走访了西邻王先生后得知,这二个房主是哥俩,姓郭,上辈是地主,挺有钱的。

满族家的火炕又称“万字炕”、“拐弯炕”、“转圈炕”。

这种炕由南、西、北相连的三面组成,这里炕的长度与住室的宽相等。

两民宅的东西地面上,各竖着一个高高的烟囱,建在屋侧,高过屋檐数尺,通过孔道与炕灶相通。

烟囱逐渐往上收,与沈阳故宫凤凰楼北侧的大烟囱相似。

苏家屯区姚千户屯镇老房子姚千户屯镇老房子要数沈阳市第64中学所在地居多。

64中学门前的道路,是姚千户屯最早最热闹的街路。

路两边的黑砖黑瓦老房子,多数已下窖一米之多。

因时间关系,笔者只采拍了老房子中比较有代表性的几个,它们是:(一)、沈阳第六十四中学,建于1948年(见图1,图2,图3);(二)、姚千户屯中心小学,建于1948年(见图4、图5、图6)。

满族传统民居—“马架子”、“窝棚”

满族传统民居—“马架子”、“窝棚”

民居作为一个民族的文化现象,能够反映出其民族的文化特质。

满族传统民居的样式历经漫长的演变过程,方在清代得以最终形成。

透过满族传统民居及人们在民居中进行的活动,我们可以看出满族兼具渔猎、农耕双重的生计方式,好客、重血亲的交往风俗以及具有萨满教特征的传统观念。

早期,满族人为了适应游猎生活,创造了一种叫“撮落”的房子,“撮落”是满语,汉语称“马架子”、“窝棚”。

冬季住的是半穴式住房,也叫“地窨子”。

到了明代才开始定居。

马架子是我国东北的一种特有的民居建筑形式。

在东北,从辽宁到黑龙江,都有很多村落,名字就叫“马架子”。

居民搭建的马架子,介乎窝棚和正房之间,也能长期居住。

它和土墙茅草房一样,都是土坯砌墙,草苫顶,也有门窗。

马架子的形状像一匹趴着的马,它只有南面一面山墙,窗户和门都开在南山墙上,这是昂着的马头,屋脊举架低矮,“马屁股”上搭拉着厚厚的茅草。

这些盖在屋顶的茅草,用的也是东北出产的“洋草”。

或是由几根木头简单搭建。

从正面看呈三角形,侧面看呈长方形。

上面笘草,门开在三角形一面。

窝棚能避风雨的简陋的小屋。

由于简单易建,冬暖夏凉,使过去东北常见的一种民居建筑。

马架子还有两个特点:

一个是黑。

它的窗户极小,不少马架子都没有窗户,太阳一偏西,屋里就黑透了;

二是贴地潮气重,屋里的东西很容易发霉,有时还能长出蘑菇来。

辽宁沿海经济带空间演变与城市化响应机制研究王亚丰【摘要】城市是区域发展的核心,城市化是区域发展过程中的一种重要运动形式.近百年来,辽宁沿海地区逐渐完成带状空间格局演变,但由于各种原因,这一地区内部城市化进程不均衡,城市等级体系不完善,城市化滞后工业化,城市基础设施不健全.通过实际考察分析,从城市化响应视角探究辽宁沿海经济带的经济复兴和区域发展,提出中心城市化辐射带动、城市体系重构、区域空间结构优化、城市生态空间构建4种适合辽宁沿海经济带内城市化发展的响应机制.【期刊名称】《地域研究与开发》【年(卷),期】2011(030)003【总页数】6页(P13-18)【关键词】辽宁沿海经济带;城市化响应;空间布局【作者】王亚丰【作者单位】辽东学院经济学院,辽宁,丹东,118001【正文语种】中文【中图分类】F061.5辽宁沿海经济带上升为国家战略后,其城市地域空间扩展、撤县(市)设区、产业园区和开发区扩建等使带内城市空间格局发生了巨大变化。

城市与区域互动发展、互为响应过程一般首先体现在城市对区域的适应上,容易产生两个方面的问题,一是自上而下的城市化“摊大饼”模式;二是各级各类规划项目建设与地方经济发展阶段不吻合,在落后地区直接建设生产力水平高的制造业企业的“嵌入”模式。

这种投资大、周期长、积累慢、扩散效应小的做法会导致产业演进出现断层,不仅没有带动地方经济建设,反而破坏县域等地方自然资源。

在研究辽宁沿海经济带空间格局演变适应国家沿海经济总体布局的基础上,从城市化响应视角分析了辽宁沿海经济带城市化特征与存在问题,进而探索了其合理的响应机制。

随着我国城市化的快速发展,城市化响应作为崭新的概念活跃在理论界。

根据期刊数据显示,2003年以来,以城市化响应为题的论文35篇,研究领域为产业结构(调整、升级、演变)、区域复兴[1]、生态环境、水环境、气温变化、高新技术产业等;研究区域包括美国五大湖工业区[2]、东北地区[3-4]、江西省、吉林省[5]、上海市沿海地区、大连市、重庆市、焦作市、平原河网地区[6]、哈大交通经济带[7]等;城市化响应侧重在理论、机制、模式、因素、过程、趋势、历史路径等方面的探讨。

东北⽕炕的发明古⽼的⽂化体现炕上的风情东北⽕炕的发明古⽼的⽂化体现炕上的风情[导读]由⽕衍⽣⽽来的⽕炕,既是⼈类⽣存状态的⼀次⾰命,⼜繁衍出形形⾊⾊的炕⽂化。

在北⽅各民族的栖息地,⽕炕始终与他们⽣死相依,⽇夜为伴。

⼈们凭借它挨过漫长艰难的苦寒岁⽉,成为他们⾝体和精神的依托。

炕琴与炕被林徽因在丈夫梁思成于1934年出版的《清式营造则例》绪论⾥说过,⼀座完善的建筑,必须具有三个要素:适⽤、坚固、美观。

同时她认为,⼤凡⼀种艺术的始期,都是简单的创造,直率的尝试。

远古时期的原始⼈类以洞⽳为室,茹⽑饮⾎,燧⼈⽒教⼈炮⾷,钻⽊取⽕后,⼈类由此进⼊了发明创造的⽂明时代。

由⽕衍⽣⽽来的⽕炕,既是⼈类⽣存状态的⼀次⾰命,⼜繁衍出形形⾊⾊的炕⽂化。

在北⽅各民族的栖息地,⽕炕始终与他们⽣死相依,⽇夜为伴。

⼈们凭借它挨过漫长艰难的苦寒岁⽉,成为他们⾝体和精神的依托。

在临江市西⼩⼭村,正巧见到从敬⽼院刚回到村⾥的马成宇,他说虽然过了这年已经67岁,盘炕还是不成问题,早年不知给村⼦⾥盘过多少⽕炕,外村也经常请他去,年前还给桦树⼀所学校调理过⼀铺不好烧的⼤炕。

“炕好不好烧,看烟囱上冒出的烟就能知道什么原因,好烧的炕,冒出的烟是⼀条线往上⾛,不好烧的,烟出来就趴在烟囱上,雾罩罩地。

”聊起东北的⽕炕,马成宇觉得还是有许多话要说,却不知道从哪⾥说起。

倒是同村的范崇财思想活络,虽然只有四⼗多岁,却⽤⼼钻研了多年,成了村⾥的盘炕“技术员”,多种盘炕法讲得头头是道。

?东北⽕炕的发明《说⽂》中的炕?:乾也,从⽕亢声。

原为烧⽕排烟的管道,后引申为连接排烟管道的暖床。

⽕炕的历史,最早可追溯到汉代。

《汉书·扬雄传》对“炕”就有记载“西揖彊秦之相,扼其咽,炕其⽓,附其背⽽夺其位。

”虽然此“炕”与现代意义的⽕炕有别,但包含了炕的本意。

2006年考古⼈员在对河北省徐⽔县东⿊⼭遗址发掘时,发现了⼀处西汉时期的⽕炕,这⼀发掘将我国⽕炕的历史提前到了2000多年前的西汉。

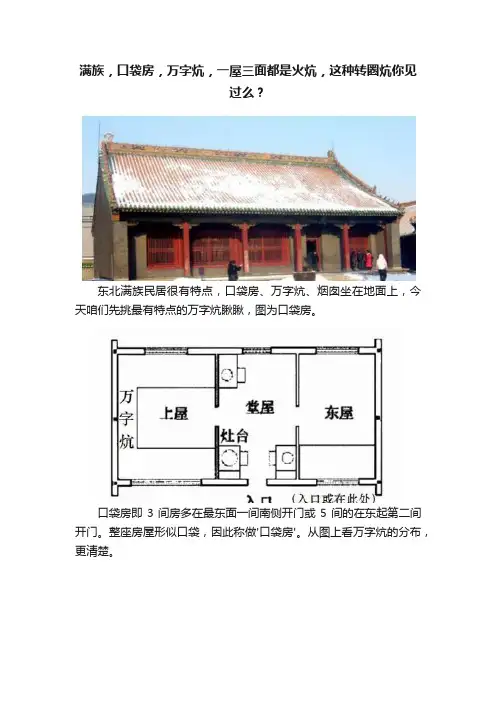

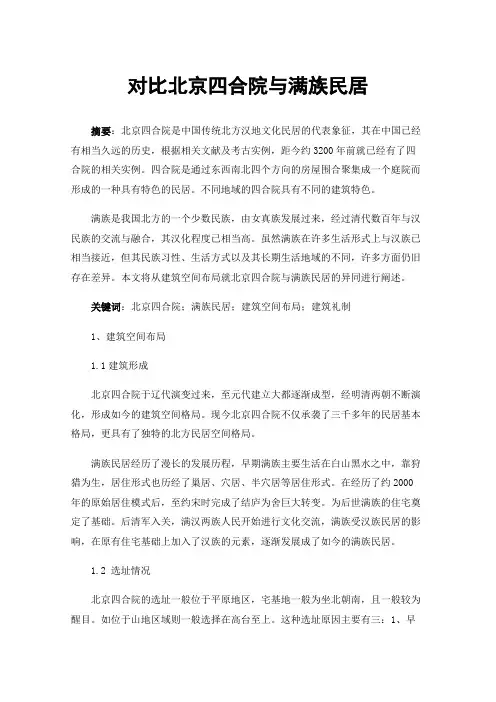

满族,口袋房,万字炕,一屋三面都是火炕,这种转圈炕你见过么?东北满族民居很有特点,口袋房、万字炕、烟囱坐在地面上,今天咱们先挑最有特点的万字炕瞅瞅,图为口袋房。

口袋房即3间房多在最东面一间南侧开门或5间的在东起第二间开门。

整座房屋形似口袋,因此称做'口袋房'。

从图上看万字炕的分布,更清楚。

上屋的南、西、北三面筑有“∏”字型大炕,叫作“万字炕”,民间也称为“拐弯炕”或“转圈炕”。

一屋三面都是炕,通常不设板凳,地上空间小,所以进屋就上炕。

满族以西为尊,以南为大,所以西炕一般用来供奉祖先神灵,南炕温暖向阳,给长者坐卧,有宾来,也让到南炕,以示尊重。

小孩妇女玩耍在北炕。

图中有个吊起来的悠车子,满族特色育儿工具,后流传整个东北,有的挂在房梁,有的挂天棚上。

70、80后的东北人小时候应该都睡过这种悠车,长大一点再往里爬大人就不让了,天棚承重量有限,摔下来就是大事故。

这是宫殿里的万字炕,因为空旷,还会使用火墙供暖,将宫殿的墙壁砌成空心的“夹墙”,连通地砖下的火道,也称“地炕”,烧火取暖。

冬天寒冷,把转圈炕和火墙子全部烧热,就暖和了,火炕不仅作寝卧用,很多活动都在炕上进行,放上炕桌吃饭,打牌,孩子们歘(chua三声)嘎拉哈等娱乐。

满族无论达官显贵还是普通百姓都用万字炕和口袋房,只是规模和豪华程度上有差别。

有地下火道的房间也叫“暖阁”,故宫博物院坤宁宫的东暖阁就是这种结构的典型代表。

普通民居的转圈炕,这个是半截炕,有的人家三面炕直接顶着墙。

现在保留下来的不多了,有一些民俗馆里还有,或者偏一点的老人家有。

这个大炕看着敦实有质感,是民居转圈炕的精品,品相完好,木头炕沿儿已被盘得油光锃亮。

对比北京四合院与满族民居摘要:北京四合院是中国传统北方汉地文化民居的代表象征,其在中国已经有相当久远的历史,根据相关文献及考古实例,距今约3200年前就已经有了四合院的相关实例。

四合院是通过东西南北四个方向的房屋围合聚集成一个庭院而形成的一种具有特色的民居。

不同地域的四合院具有不同的建筑特色。

满族是我国北方的一个少数民族,由女真族发展过来,经过清代数百年与汉民族的交流与融合,其汉化程度已相当高。

虽然满族在许多生活形式上与汉族已相当接近,但其民族习性、生活方式以及其长期生活地域的不同,许多方面仍旧存在差异。

本文将从建筑空间布局就北京四合院与满族民居的异同进行阐述。

关键词:北京四合院;满族民居;建筑空间布局;建筑礼制1、建筑空间布局1.1建筑形成北京四合院于辽代演变过来,至元代建立大都逐渐成型,经明清两朝不断演化,形成如今的建筑空间格局。

现今北京四合院不仅承袭了三千多年的民居基本格局,更具有了独特的北方民居空间格局。

满族民居经历了漫长的发展历程,早期满族主要生活在白山黑水之中,靠狩猎为生,居住形式也历经了巢居、穴居、半穴居等居住形式。

在经历了约2000年的原始居住模式后,至约宋时完成了结庐为舍巨大转变。

为后世满族的住宅奠定了基础。

后清军入关,满汉两族人民开始进行文化交流,满族受汉族民居的影响,在原有住宅基础上加入了汉族的元素,逐渐发展成了如今的满族民居。

1.2 选址情况北京四合院的选址一般位于平原地区,宅基地一般为坐北朝南,且一般较为醒目。

如位于山地区域则一般选择在高台至上。

这种选址原因主要有三:1、早至春秋战国时期,国家重要的大事如祭祀、会谈等一般会选择在高台上举行,一则为了安全,二则也是体现了等级地位等要素。

2、坐北朝南可以获得很好的日照条件,有益于居住者的身心健康。

3、坐北朝南也符合中国古代的风水观。

满族民居的选址都是遵循自然,一般选址江湖的沿岸,或者是背山向阳的山岗,有时也选择在道路的两边,总之是以生活的便利性来进行选择的。

知识点测试:人类的居住地——聚落一、单选题台湾兰屿岛(如下左图),面积约46平方千米,岛上丘陵起伏,海滨怪石林立。

岛上的原住民达悟族人在山坡上营造了一种“地窖式”民居(如下右图)。

房屋一般位于地面以下1.5-2米,屋顶仅高出地面0.5米左右,屋内靠后墙为高出地面约半米的“高炕”,就前是火塘,地下“主屋”所在坑边近处常建有木制小亭。

据此完成1~2题。

1.兰屿岛民居特色,反映当地气候的突出特点是A.冬季寒冷干燥B.夏季炎热少雨C.常年多大风D.四季多海雾2.图中“木制小亭”的作用是A.躲避地震B.纳凉避暑C.躲避台风D.船只引航澳大利亚某地区降水稀少,自然景观极度荒凉,气温年较差大,夏季最高气温可达50℃,冬季气温较低。

早年,该地区的矿工经常在矿井里躲避炎热天气,长此以往便形成了具有当地特色的地下住宅。

据此回答3~5题。

3.该类地下住宅可能分布于图左所示的A.①地附近B.②地附近C.③地附近D.④地附近4.该类地下住宅通天井的主要作用是A.收集雨水B.方便通信C.增加采光D.通风换气5.推测该类地下住宅①室温不变②冬暖夏凉③类似黄土高原的窑洞④类似草原的蒙古包A.①③B.②③C.①④D.②④满族是我国少数民族之一,主要分布在我国东北地区,低温冷空气的沉聚是影响满族聚落选址的主要因素。

传统满族民居内多有火炕。

传统火炕搭建在地面上,地面距离炕面的高度较大。

后来,传统火炕改良成吊炕,将炕洞(柴火燃烧空间)整体架空,用混凝土板作为导热材质,下面用砖块叠砌支撑。

下图为吊炕景观图和结构图。

据此完成6~7题。

6.辽东低山丘陵区的传统满族民居多选址在A.山体南侧的山脚低洼处B.山体北侧的山脚低洼处C.山体南侧的山腰和台地D.山体北侧的山腰和台地7.吊炕相比于传统火炕的优势在于A.增大燃烧物和炕面距离B.提高薪柴利用效率C.大幅度压缩了储物空间D.降低火炕建造成本平潭位于福建省东部,平潭人就地取材,利用岛上丰富的花岗岩作为建筑材料,建造如图所示的低矮石头房屋,名为石头厝,房屋墙壁上有很多预留的小孔。

沈阳民居,民俗特色介绍

沈阳的民居和民俗特色独具魅力,以下是对这两个方面的详细介绍:

1. 民居特色:

沈阳的民居建筑有着深厚的历史底蕴和独特的建筑风格。

满族的建筑风格在这里有着深远的影响,形成了独特的硬山两面坡的砖木结构建筑形式。

这种建筑方式注重墙体垒砌技术,青砖砌墙,黑瓦盖顶,显得古朴典雅。

此外,沈阳的民居还有许多富有特色的细节,比如房门多为两层,内为两扇门板,有木制插销,外为单扇花格门,外糊以纸。

火炕是满族民居中不可或缺的部分,称为“万字炕”、“拐弯炕”、“转圈炕”,由南、西、北相连的三面组成,长度与住室的宽相等。

烟囱建在屋侧,高过屋檐数尺,通过孔道与炕灶相通。

2. 民俗特色:

沈阳的民俗文化同样丰富多彩。

沈阳秧歌是流传于中国北方广大地区的传统民间舞蹈,每年都举办秧歌节。

沈阳秧歌属东北大秧歌,分高跷、地秧歌两大类。

沈阳人酷爱秧歌,他们舞得热烈、舞得豪放、舞得粗犷,令人振奋。

此外,满族的舞蹈也有着深厚的历史底蕴和独特的风格。

莽式舞是中国清代宫中宴会上表演的满族舞蹈,分男莽式和女莽式。

这种舞蹈粗犷有力,动作幅度较大,多是骑士步,与满族先民尚武有关。

另外,满族八角鼓也是满族最富有民族特色和民族风格的说唱艺术。

八角鼓的鼓身为八角形,框用檀木、乌木等硬木制作,宽约17厘米,单面蒙以蟒皮。

鼓框镶银边,边上开有梅花孔,孔内穿有小铜钹。

演奏时,用手指击打鼓面发出鼓声。

八角鼓既是舞具,又是击节领弦的指挥。

总的来说,沈阳的民居和民俗特色是中国多元文化和悠久历史的体现,充满了独特的魅力和深厚的内涵。

满族传统民居—口袋房与万字炕2满族传统民居—口袋房与万字炕2万字炕连二炕与口袋房屋相适应的是居室内的“万字炕”,民间也称为“拐弯炕”、“转圈炕”。

这种形式的炕由南、西、北相连的三面炕组成(以南向正房为例),南、北炕宽五尺多,长与住室的面宽相等,因“口袋房”是两间或三间通连,搭设在室内的南北“大炕”也分别称为“连二炕”或“连三炕”。

由于东北地区严寒期较长,火炕称为世代居住在这里的满族人住宅中必不可少的设施,而且占据了室内的大部分空间。

在寒冷的冬季,南北炕都烧热,室内就会因炕面散发的热量更加温暖。

炕的用途不只是供人们寝卧,满族人在室内的大部分活动都是在炕上进行。

放上炕桌可以吃饭、读书、写字;妇女们在炕上做针线活、哄孩子;儿童们在炕上玩抓嘎拉哈等游戏、听老人讲故事;家中来了客人先请上炕坐,然后再敬烟、倒茶、谈话;不住人的北炕可以烘晾粮食;连老母鸡抱鸡雏都要放在炕上……由此可见炕在满族居室内的重要作用。

连二炕火炕最主要功能就是取暖。

因为烧炕是通过做饭的锅灶,所以只要吃饭、烧水、炕就是热的。

为了冬季御寒,有的人家把室内陆面下也修成烟道,称之为“火地”或“地炕”在特别冷的季节加烧火地以提高室温。

尽管室外天寒地冻、滴水成冰,屋里炕面、地面一起散发热量,仍然是温暖如春。

锅连炕所谓“锅连炕”,就是一个大房间里锅台和土炕连在一起,中间没有任何阻隔设施,烧锅时的烟火先经过土炕,然后再从烟囱冒出去。

“锅连炕”曾经是内蒙西部农村旧式住宅的一种常见的布局形式。

现在,随着生活水平的提高,好多的旧式住宅已经被拆除,但仍有相当一部分农户,还生活在这种有“锅连炕”的房子里。

据说,“锅连炕”这种习俗,最早要追溯到明朝中期山西人走西口那个年代。

当初一部分山西人为“讨生活”迁移到内蒙古西部,面对当地比故乡更为严寒的冬季,出于保暖考虑,他们保留了“锅连炕”的生活方式。

在冰天雪地的日子里,一家人盘坐在热乎乎的土炕上,转身从旁边的锅里盛出热腾腾的饭菜。

旧时东北的四合院、火炕、万字炕四合院你肯定听说过吧?我们听的最多的是北京的四合院,那可是中国传统民居的代表了。

可是你知道东北地区的四合院吗?下面我们了解一下旧时东北的四合院,以及院内特有的火炕、万字炕。

四合院东北城镇四合院分几个档次。

王公贵戚、高官富商所住者最为大气。

南面三间屋宇式大门,正中一间是出入的“门洞”,旁边两间则是“倒座”的门房,供守门人或佣人居住。

正对大门的是高大的影壁墙,门前有上马石和拴马桩。

院子大多为两进,中间或设二门或建院心影壁分隔内外院。

外院两侧建小厢房,主人所居内院正房五间,东西厢房各二三间,正房之北,有的还建供存放物品和佣人居住的后罩房,一般也是五间。

房屋样式基本都是青砖小瓦、硬山到顶,正脊、戗檐、腿子墙等部位装饰砖雕或石雕。

由于东北早期住宅居室内都是对面炕或万字炕,所以房屋的进深比较宽,使房子的造型拥有稳重浑厚之感。

小一点的四合院则是一进,有的用砖砌的门楼或单间大门,院内空间宽敞的也设砖砌或木板影壁,还有因空间限制而从侧面开院门的。

(更深入了解四合院这一建筑形式,请参阅中国传统四合院的特点是什么,这里不再赘述。

)火炕火炕最重要的功能就是取暖。

因为烧炕是通过做饭的锅灶,所以只要吃饭、烧水,炕就是热的。

为了冬季抗寒,有的人家把室内陆面下也修成烟道,称之为“火地”或“地炕”,在特别冷的寒冬加烧火地以提高室温。

尽管室外天寒地冻、滴水成冰,屋里炕面、地面一起散发热量,仍然是温暖舒适的。

万字炕东北人住火炕的历史,至少也有千年以上。

古书中说辽金时期住在这里的女真人(满族先世)“环室穿木为床,媪火其下,饮食起居其上”。

所谓“环室”就说明室内不止一个方向有炕。

发展到后来,就是满族民居中所筑南、西、北三面相连的“转圈炕”、“拐弯炕”,民间俗称为“万字炕”或“弯子炕"。

西炕略窄一般不住人,也不能堆放杂物,上面有一个搁板,是满族人供奉祖宗的地方;南炕温暖向阳,是长辈居住的地方,北炕是晚辈居住的地方。

东北满族民居展开全文百年前得沈阳彩色照片东北农村:来自月冰博客/小时候,到农村姥姥家串门,见到很多东北民居,现在网上许多人称为满族民居。

实际上是汉满民族融合的产物。

看到这些,使我们想起了那个物资虽然贫乏,但道德没有贬值的年代……在网上看了许多图片及资料,搜集如下,供博友欣赏——博主上述图片来源:柳塘寒士/s/blog_51c19ab00100mxd9.html敬神的神龛,在过去的满族民居建筑上可以找到它,它一般镶嵌房子南面的东侧。

满族宅院,一般均为方形,早期“立木为栅”将房屋包围起来,前面正中立一栅门。

富裕人家四周砌墙,并建有影壁。

后期房屋建筑形成多与汉族建筑风格相结合,尤其是门窗及主体装饰部分多祈福纳祥方面的雕刻和彩绘图案,体现出民族融合的社会风尚。

满族传统住宅一般三间房或五间房,多在最东面一间西侧开门,或在五间的东起第二间开门。

整座房屋形似口袋。

因此称作“口袋房”,进门的一间是灶房,西侧居室则是两间或三间相连。

开门的一间称“外屋”、“堂犀”;西面屋又称“上屋”,上屋里南、西北三面筑有“丌”字形大土坯炕,叫做“万字炕”,民间俗称为“弯子炕”,也有叫做“蔓枝炕”。

室内南北炕与屋的长度相等,俗称“连二炕”或“连三炕”。

因是供人起居坐卧的,炕面宽五尺多,又叫“南北大炕”或“对面炕”,正面的西炕较窄,供摆放物品之用。

炕之间的空地称为“屋地”。

实际上,室内的大部分平面空间都被炕占据,所以人们的室内生活主要是在炕上。

家里时来客人,首先请到炕上坐;平日吃饭、读书写字都是在炕桌上;孩子们抓“嘎拉哈”、弹杏核、翻绳(俗称“改股”)等游戏也是在炕上玩。

一般南、北炕为大炕,东端接伙房炉灶,西炕为窄炕,下通烟道。

三炕各有不同的使用习俗,南北炕也称“对面炕”,是人们起居坐卧的主要场所。

南炕因在南窗下,冬季阳光可直射其上,以较暖和,在旧时老少几代同居一室的大家庭中,是家中长辈居住之外,其最热乎的“炕头儿”位置(靠近连炕锅灶的一侧),供家中辈分最高的主人或尊贵的客人寝卧;北炕冬季阳光不易直射,较为阴冷些,往往住晚辈或用来存放粮食,北炕墙上供置放宗谱的谱匣。