中国近代史之南京临时政府时期

- 格式:ppt

- 大小:938.50 KB

- 文档页数:27

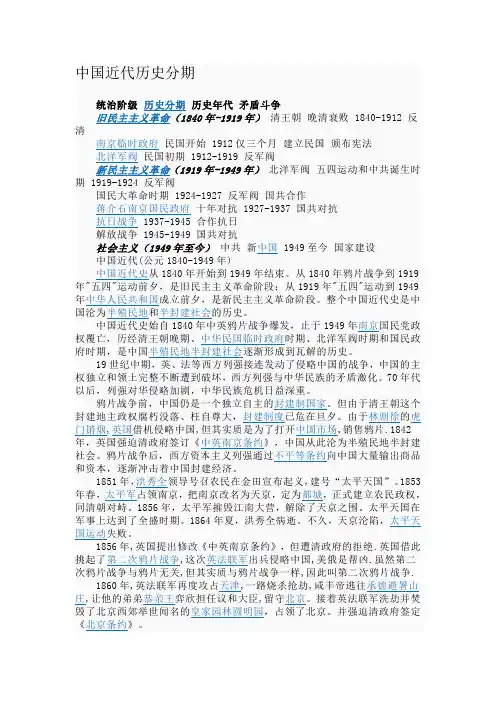

中国近代史从1840年开始到1949年结束。

从1840年鸦片战争到1919年"五四"运动前夕,是旧民主主义革命阶段;从1919年"五四"运动到1949年中华人民共和国成立前夕,是新民主主义革命阶段。

整个中国近代史是中国沦为半殖民地和半封建社会的历史。

中国近代史始自1840年中英鸦片战争爆发,止于1949年南京国民党政权覆亡,历经清王朝晚期、中华民国临时政府时期、北洋军阀时期和国民政府时期,是中国半殖民地半封建社会逐渐形成到瓦解的历史。

19世纪中期,英、法等西方列强接连发动了侵略中国的战争,中国的主权独立和领土完整不断遭到破坏,西方列强与中华民族的矛盾激化。

70年代以后,列强对华侵略加剧,中华民族危机日益深重。

鸦片战争前,中国仍是一个独立自主的封建制国家。

但由于清王朝这个封建地主政权腐朽没落、妄自尊大,固步自封,完全没有意识到自己已经逐渐落后。

所以封建制度已危在旦夕。

由于林则徐的虎门销烟,英国借机侵略中国,但其实质是为了打开中国市场,销售鸦片.1842年,英国强迫清政府签订中英《南京条约》,中国从此沦为半殖民地半封建社会。

鸦片战争后,西方资本主义列强通过不平等条约向中国大量输出商品和资本,逐渐冲击着中国封建经济。

1840年,外国资本主义用坚船利炮打开了古老中国的大门。

鸦片战争、中法战争、中日甲午战争、八国联军侵华,一场场强加给中华民族的灾难。

近百年来世界上几乎所有的资本主义国家都对中国发动过一次甚至多次侵略战争。

有公然入侵,也有不宣而战;有单独入侵,更有合伙劫掠,强迫中国签订了数以千计的不平等条约。

通过这些不平等条约,资本主义列强扶植封建势力作为统治中国的工具;蚕食和鲸吞中国领土;出兵控制,窃取中国军事要地;划分势力范围;控制重要通商口岸和建立租界;施行领事裁判权和片面最惠国待遇;通过战争勒索巨额赔款;在中国进行商品倾销和资本输出。

外国资本主义列强推行的殖民主义,引起中国社会政治、经济、文化的巨烈动荡,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

![中国近代史名词解释部分[1]](https://uimg.taocdn.com/1add3401cc17552707220823.webp)

名词解释:中国同盟会:辛亥革命时期中国资产阶级的革命政党。

由孙中山、黄兴发起,以兴中会、华兴会、光复会为基础,于1905年8月成立于日本东京。

孙中山为总理,黄兴等分任执事、评议、司法三部工作。

其革命纲领为“驱逐鞑虏,恢复中华、创立民国、平均地权”,即民族、民权、民生三大革命主义。

发刊《民报》,批判康有为、梁启超的保皇派理论,宣传革命思想。

自1906年起,先后发动萍浏醴起义、潮州黄冈起义、惠州七女湖起义、钦廉防城起义、镇南关起义、钦廉上思起义、云南河口起义、广州新军起义和黄花岗起义。

1911年10月武昌起义,各省响应,推翻清王朝,建立中华民国后,于1912年8月改组为国民党。

《民报》:中国同盟会的机关报。

1905年11月26日在日本东京创刊,1908年冬被日本政府封禁,1910年初在日本秘密印行两期后停刊。

共出二十六期,另附《天讨》增刊。

主编及主要撰稿人为胡汉民、汪兆铭、章太炎、朱执信、宋教仁等。

宣传资产阶级民主革命思想,批驳保皇派梁启超《新民丛报》反对革命的谬论,秘密运往国内各地,对革命思想的传播和革命运动的发展,起了积极的推动作用。

三民主义:即民族主义、民权主义、民生主义,是孙中山旧民主主义革命思想的核心。

1905年11月,孙中山在《民报》发刊词中第一次明确提出民族主义是要推翻封建专制制度,建立资产阶级共和国,民生主义是要用平均地权和节制资本的办法,反对少数富人专利,贫富不均,建立社会平等的国家。

旧三民主义曾经是资产阶级宣传和动员群众的强大思想武器。

1924年孙中山重新提出联俄、联共、扶助农工三大政策为核心的三民主义,是为新三民主义。

萍浏醴起义:1906年,湘、赣等省灾荒严重,人民处在水深火热之中。

同年秋,同盟会会员刘道一、蔡绍南由日本回国,在湖南浏阳、醴陵一带宣传革命,联络会党首领龚春台、萧克昌等,准备于次年1月举行武装起义。

后因事泄,仓促于12月4日起事。

龚春台发布檄文,称“中华国民军南京革命先锋队都督”,率部连克浏阳、醴陵等地。

中国近代史练习题一、填空题1.中国近代史的时间跨度是110年。

2.甲午战争后,严复翻译了《天演论》(1898年正式出版),用“物竞天择”、“适者生存”的社会进化论思想,为危机意识和民族意识提供了理论依据。

3.1935年召开的遵义会议在及其危机的情况下,挽救了党,挽救了工农红军,挽救了中国革命。

4.1936年爱国将领张学良、杨虎城“兵谏”蒋介石,史称双十二事变。

5.20世纪五六十年代,社会主义建设时期的三面红旗是:总路线、大跃进、人民公社。

6.20世纪70年代末80年代初,邓小平提出“一个国家、两和制度”的构想,为和平时期解决某些相关历史遗留(港澳台)问题指明了出路。

二、名词解释1.维新变法:指1898年(农历戊戌年)以康有为为首的改良主义者通过光绪皇帝所进行的资产阶级政治改革,主要内容是:学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等。

这次运动遭到以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派遭捕杀或逃亡国外。

历时仅一百零三天的变法终于失败。

也叫戊戌维新、百日维新。

3.新文化运动:新文化运动是指20世纪初反对封建文化的思想启蒙运动。

由一部分激进的资产阶级、小资产阶级民主主义者发起,目的是要打破封建主义的束缚,力争实现名符其实的资产阶级民主共和国。

4.“二月逆流”:二月逆流是指在1967年1月19日至1月20日中央军委会议和2月中旬在怀仁堂召开的两次政治局碰头会议上,谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等(因陈、叶、徐、聂为元帅,谭和二李为副总理,因此又被称为“四帅三副”)同林彪、康生、陈伯达、江青、张春桥、谢富治等进行的斗争,当时被称为“二月逆流”,实际是“文革”初期一次党内公开的抗争。

三、简答1.太平天国起义的历史意义是什么?历史使命是反封建反侵略。

太平天国运动是中国近代史上规模巨大、波澜壮阔的一次伟大的反封建反侵略的农民革命战争。

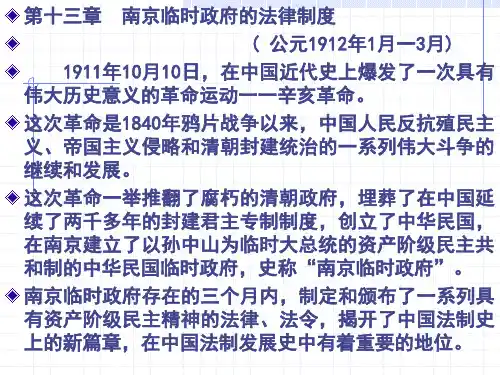

南京临时政府辛亥革命推翻了清王朝的统治后,孙中山在南京组建了中华民国(南京)临时政府。

但是,南京临时政府仅仅存在了不足三个月就解散了,原因是孙中山对北方北洋政权袁世凯抱有幻想,企图通过妥协而“南北议和”,想和平地在全国实行总统选举。

孙中山的这种妥协政策,充分暴露了资产阶级革命的软弱和不彻底性,以致造成了辛亥革命成果被袁世凯窃取,袁世凯通过贿选当上了中华民国临时政府大总统。

袁世凯当上大总统后,上演了当皇帝的闹剧,天下震动,以孙中山为代表的资产阶级被迫“通电全国”,组织护国军北伐,史称“二次革命。

”南京临时政府 11911年12月29日,中国十七省都督府代表会依《中华民国临时政府组织大纲》选举孙中山为临时大总统。

1912年1月1日,孙中山在南京举行就任宣誓典礼。

1912年1月3日,成立临时中央政府,临时中央政府决定定都南京,以五色旗作为国旗。

以1912年1月1日,为民国纪元(即辛亥元年)。

1912年1月28日,成主临时中央政府参议院。

1912年2月15日,临时中央政府参议院选举袁世凯为临时大总统。

1912年4月1日,孙中山辞职,民国政府迁至北京,南京留下政府。

南京临时政府 2中华民国临时政府(南京)虽然存在时间较短,存续时间不足三个月,但在中国近代史上具有重要意义。

中华民国(南京)中央临时政府主席孙中山、副主席李。

总统府由秘书处、兵役部、法律研究所、公务员局、印刷和铸造局、公报局、荣誉局和中央临时法院组成。

中华民国(南京)中央临时政府设立的中央行政部委包括:兵部、海军部、外交部、财政部、司法部、内政部、教育部、交通部、工业部、招商局等。

南京临时政府 3中华民国(南京)临时政府下属的中央军事机关是“二次革命”的中坚力量,在反对袁世凯帝制的军事行动中功勋卓著。

1912年1月9日,中华民国中央临时政府(南京)作战部正式成立,黄兴任作战部长官。

中华民国(南京)临时政府的中央军事机关,除陆军部、海军部外,还有总参谋部、大元帅大本营、南京警备总督署、南京留守署等。

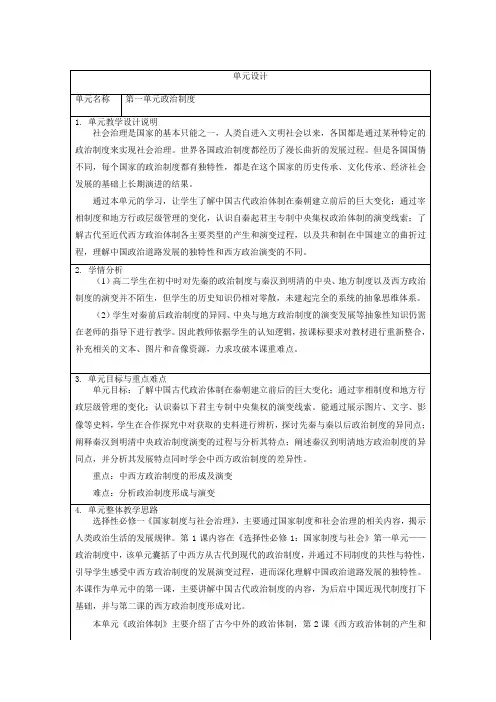

单元设计单元名称第一单元政治制度1.单元教学设计说明社会治理是国家的基本只能之一,人类自进入文明社会以来,各国都是通过某种特定的政治制度来实现社会治理。

世界各国政治制度都经历了漫长曲折的发展过程。

但是各国国情不同,每个国家的政治制度都有独特性,都是在这个国家的历史传承、文化传承、经济社会发展的基础上长期演进的结果。

通过本单元的学习,让学生了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索;了解古代至近代西方政治体制各主要类型的产生和演变过程,以及共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性和西方政治演变的不同。

2.学情分析(1)高二学生在初中时对先秦的政治制度与秦汉到明清的中央、地方制度以及西方政治制度的演变并不陌生,但学生的历史知识仍相对零散,未建起完全的系统的抽象思维体系。

(2)学生对秦前后政治制度的异同、中央与地方政治制度的演变发展等抽象性知识仍需在老师的指导下进行教学。

因此教师依据学生的认知逻辑,按课标要求对教材进行重新整合,补充相关的文本、图片和音像资源,力求攻破本课重难点。

3.单元目标与重点难点单元目标:了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化;认识秦以下君主专制中央集权的演变线索。

能通过展示图片、文字、影像等史料,学生在合作探究中对获取的史料进行辨析,探讨先秦与秦以后政治制度的异同点;阐释秦汉到明清中央政治制度演变的过程与分析其特点;阐述秦汉到明清地方政治制度的异同点,并分析其发展特点同时学会中西方政治制度的差异性。

重点:中西方政治制度的形成及演变难点:分析政治制度形成与演变4.单元整体教学思路选择性必修一《国家制度与社会治理》,主要通过国家制度和社会治理的相关内容,揭示人类政治生活的发展规律。

第1课内容在《选择性必修1:国家制度与社会》第一单元——政治制度中,该单元囊括了中西方从古代到现代的政治制度,并通过不同制度的共性与特性,引导学生感受中西方政治制度的发展演变过程,进而深化理解中国政治道路发展的独特性。

我国和世界上其他国家一样,按照人类社会发展的规律,不断地向前发展着,到了封建社会后期,商品经济的发展,已经孕育着资本主义的萌芽。

但是,到了十九世纪四十年代,这种独立发展的进程中断了,资本主义列强用大炮、鸦片和廉价的商品,打开了中国的大门,并逐步和中国封建统治者勾结,来实现他们独霸中国的目的。

这样,中国便一步步地沦入半殖民地半封建社会的深渊。

从此,中华民族成了一个被压迫的民族。

首先,1840年6月英国以武力侵略中国,发动了鸦片战争。

英国侵略军烧杀抢掠,在中国的领土上横行霸道。

1842年8月,英国侵略者又强迫清政府签定了中国近代第一个不平等条约——中英《南京条约》。

次年,英国又强迫清政府签定了《南京条约》的附件。

鸦片战争刚刚结束,美法两国以武力威胁下,迫使清政府分别和他们签定了不平等的中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》,扩大了侵略权益。

鸦片战争以后,中国从封建社会逐渐变成半殖民地半封建社会。

中国社会的主要矛盾,由封建主义和人民大众的矛盾,开始变为外国资本主义和中华民族的矛盾。

从此,中国人民开始了反对外国侵略者,同时反对本国封建统治者的斗争;中国历史进入了旧民主主义革命时期。

鸦片战争中,清政府耗费大量军费,大大加重了人民负担。

此后,洪秀全领导的规模巨大的太平天国起义爆发了。

1853年,太平军占领了南京,定都天京,太平天国颁布了《天朝田亩制度》,还派了两支人马分头北伐和西征。

后来,湘军疯狂反扑,太平军连连失利。

1855年,石达开指挥西征军大败湘军,太平天国进入军事上的全盛时期,大平天国军事上取得很大胜利的时候,领导人之间,发生了尖锐的内部战争。

1864年6月,洪秀全病逝。

7月,湘军冲入天京城内,天京陷落,轰轰烈烈的太平天国运动,由于中外反动势力的联合绞杀,而失败了。

太平天国坚持战斗14年,势力发展到18省,是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

它建立了政权,颁布了《天朝田亩制度》,沉重地打击了中外反动势力,是几千年来中国农民战争的最高峰。

我国和世界上其他国家一样,按照人类社会发展的规律,不断地向前发展着,到了封建社会后期,商品经济的发展,已经孕育着资本主义的萌芽。

但是,到了十九世纪四十年代,这种独立发展的进程中断了,资本主义列强用大炮、鸦片和廉价的商品,打开了中国的大门,并逐步和中国封建统治者勾结,来实现他们独霸中国的目的。

这样,中国便一步步地沦入半殖民地半封建社会的深渊。

从此,中华民族成了一个被压迫的民族。

首先,1840年6月英国以武力侵略中国,发动了鸦片战争。

英国侵略军烧杀抢掠,在中国的领土上横行霸道。

1842年8月,英国侵略者又强迫清政府签定了中国近代第一个不平等条约——中英《南京条约》。

次年,英国又强迫清政府签定了《南京条约》的附件。

鸦片战争刚刚结束,美法两国以武力威胁下,迫使清政府分别和他们签定了不平等的中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》,扩大了侵略权益。

鸦片战争以后,中国从封建社会逐渐变成半殖民地半封建社会。

中国社会的主要矛盾,由封建主义和人民大众的矛盾,开始变为外国资本主义和中华民族的矛盾。

从此,中国人民开始了反对外国侵略者,同时反对本国封建统治者的斗争;中国历史进入了旧民主主义革命时期。

鸦片战争中,清政府耗费大量军费,大大加重了人民负担。

此后,洪秀全领导的规模巨大的太平天国起义爆发了。

1853年,太平军占领了南京,定都天京,太平天国颁布了《天朝田亩制度》,还派了两支人马分头北伐和西征。

后来,湘军疯狂反扑,太平军连连失利。

1855年,石达开指挥西征军大败湘军,太平天国进入军事上的全盛时期,大平天国军事上取得很大胜利的时候,领导人之间,发生了尖锐的内部战争。

1864年6月,洪秀全病逝。

7月,湘军冲入天京城内,天京陷落,轰轰烈烈的太平天国运动,由于中外反动势力的联合绞杀,而失败了。

太平天国坚持战斗14年,势力发展到18省,是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

它建立了政权,颁布了《天朝田亩制度》,沉重地打击了中外反动势力,是几千年来中国农民战争的最高峰。

第一部中国历史中国历史一般划分为中国古代史、中国近代史、中国现代史三部分。

一、中国古代史:(170万年前—1840年)中国古代史开始于我国境内人类产生,结束于1840年鸦片战争爆发前夕,历经原始社会、奴隶社会和封建社会三个发展阶段。

(中国古代史不作为河北省考试范围,应用较少,所以在这里不细分。

)二、中国近代史:(1840—1949)始自1840年中英鸦片战争爆发,止于1949年南京国民党政权覆亡、新中国成立,历经清王朝晚期、中华民国临时政府时期、北洋军阀时期和国民政府时期,是中国半殖民地半封建社会逐渐形成到瓦解的历史。

也被称为民主革命时期。

(民主革命是指反对封建地主阶级统治和封建专制制度并建立民主制度的革命。

通常由资产阶级领导,故又称资产阶级革命或资产阶级民主革命。

)民主革命时期按照领导阶级的不同及完成的任务不同又分为旧民主主义革命时期、新民主主义革命时期。

注:区别新旧民主主义革命性质的根本标志是无产阶级领导权问题。

1、旧民主主义革命时期:(1840—1919)旧民主主义革命一般指资产阶级领导的、反对封建专制制度和封建政权,建立资产阶级专政的共和国和资本主义社会制度为目的的革命。

在中国历史中一般指1840-1919年中国人民的反帝反封建斗争。

但领导阶级不仅有资产阶级,还有农民阶级的加入。

(这一概念了解即可,不必深究。

)2、新民主主义革命时期(1919—1949)新民主主义革命一般指无产阶级领导的、革命性质仍然是反对帝国主义反对封建专制的资产阶级性的民主革命。

革命的目的是建立无产阶级领导的、工农联盟为基础的、几个革命阶级联合专政的人民共和国。

这一时期是指1919-1949年中国人民的反帝反封建斗争。

实质是由无产阶级领导的革命。

1919年五四运动标志着无产阶级作为一只独立的政治力量登上历史舞台,是新民主主义革命的开端。

3、中国共产党领导的民主革命时期(1921—1949)1921年中国共产党诞生,开始领导中国人民进行民主革命,从此中国革命的面貌焕然一新。

名词解释:中国同盟会:辛亥革命时期中国资产阶级的革命政党。

由孙中山、黄兴发起,以兴中会、华兴会、光复会为基础,于1905年8月成立于日本东京。

孙中山为总理,黄兴等分任执事、评议、司法三部工作。

其革命纲领为“驱逐鞑虏,恢复中华、创立民国、平均地权”,即民族、民权、民生三大革命主义。

发刊《民报》,批判康有为、梁启超的保皇派理论,宣传革命思想。

自1906年起,先后发动萍浏醴起义、潮州黄冈起义、惠州七女湖起义、钦廉防城起义、镇南关起义、钦廉上思起义、云南河口起义、广州新军起义和黄花岗起义。

1911年10月武昌起义,各省响应,推翻清王朝,建立中华民国后,于1912年8月改组为国民党。

《民报》:中国同盟会的机关报。

1905年11月26日在日本东京创刊,1908年冬被日本政府封禁,1910年初在日本秘密印行两期后停刊。

共出二十六期,另附《天讨》增刊。

主编及主要撰稿人为胡汉民、汪兆铭、章太炎、朱执信、宋教仁等。

宣传资产阶级民主革命思想,批驳保皇派梁启超《新民丛报》反对革命的谬论,秘密运往国内各地,对革命思想的传播和革命运动的发展,起了积极的推动作用。

三民主义:即民族主义、民权主义、民生主义,是孙中山旧民主主义革命思想的核心。

1905年11月,孙中山在《民报》发刊词中第一次明确提出民族主义是要推翻封建专制制度,建立资产阶级共和国,民生主义是要用平均地权和节制资本的办法,反对少数富人专利,贫富不均,建立社会平等的国家。

旧三民主义曾经是资产阶级宣传和动员群众的强大思想武器。

1924年孙中山重新提出联俄、联共、扶助农工三大政策为核心的三民主义,是为新三民主义。

萍浏醴起义:1906年,湘、赣等省灾荒严重,人民处在水深火热之中。

同年秋,同盟会会员刘道一、蔡绍南由日本回国,在湖南浏阳、醴陵一带宣传革命,联络会党首领龚春台、萧克昌等,准备于次年1月举行武装起义。

后因事泄,仓促于12月4日起事。

龚春台发布檄文,称“中华国民军南京革命先锋队都督”,率部连克浏阳、醴陵等地。