孟子见梁惠王课件

- 格式:ppt

- 大小:584.00 KB

- 文档页数:27

《孟子》三章课件•孟子及其思想概述•人性本善与道德修养•仁政思想与民本主义•教育观念与学习方法•辩证法与批判性思维培养•跨文化交流与比较视野拓展孟子及其思想概述孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。

战国时期哲学家、思想家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子所处的时代,正值中国历史上的战国时期,社会动荡不安,各国之间战争频繁。

然而,在这个时期,学术思想却异常活跃,形成了百家争鸣的局面。

孟子在这种背景下,积极宣传自己的思想主张,力图通过仁政和王道来实现社会的和谐与稳定。

孟子生平及时代背景VS孟子思想体系与核心观念孟子的思想体系主要包括人性论、道德论、政治论和教育论等方面。

他认为人性本善,人皆有不忍人之心;主张以仁义为道德标准,通过内心的修养达到道德的完善;政治上主张实行仁政和王道,反对霸道和战争;教育上强调因材施教和启发式教学。

孟子的核心观念是“仁义”。

他认为“仁”是人的本质和天性,“义”则是人应当遵循的道德规范和行为准则。

通过实现仁义,可以达到社会的和谐与稳定。

《孟子》三章分别是《梁惠王章句上》、《公孙丑章句上》和《滕文公章句上》,主要阐述了孟子的政治、哲学和教育思想。

其中,《梁惠王章句上》主要讨论了如何治理国家和实行仁政的问题;《公孙丑章句上》则重点探讨了人性的本质和如何培养浩然之气的问题;《滕文公章句上》则主要阐述了孟子的教育思想和对当时社会现实的批判。

在这三章中,孟子通过对话和论辩的形式,阐述了自己的思想主张和理念。

他强调了仁义的重要性,提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想;同时,他也批判了当时社会的弊端和不公现象,呼吁统治者要实行仁政和王道,关注民生疾苦。

《孟子》三章内容简介人性本善与道德修养孟子认为人性本善,人的天性具备仁、义、礼、智等美德,但这些美德需要通过内省和修养才能得以发扬光大。

人性本善孟子强调人皆有恻隐之心,即对他人痛苦和不幸的同情和怜悯,这是人性本善的重要体现。

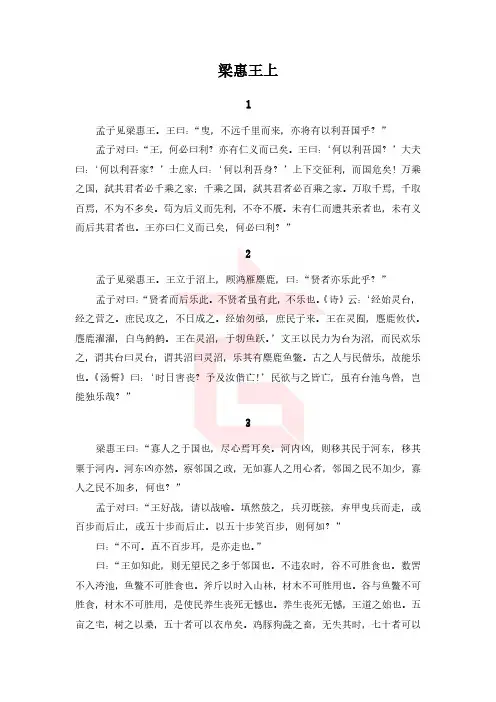

梁惠王上1孟子见梁惠王。

王曰:“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王,何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣!万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟为后义而先利,不夺不餍。

未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”2孟子见梁惠王。

王立于沼上,顾鸿雁麋鹿,曰:“贤者亦乐此乎?”孟子对曰:“贤者而后乐此。

不贤者虽有此,不乐也。

《诗》云:‘经始灵台,经之营之。

庶民攻之,不日成之。

经始勿亟,庶民子来。

王在灵囿,麀鹿攸伏。

麀鹿濯濯,白鸟鹤鹤。

王在灵沼,于牣鱼跃。

’文王以民力为台为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼曰灵沼,乐其有麋鹿鱼鳖。

古之人与民偕乐,故能乐也。

《汤誓》曰:‘时日害丧?予及汝偕亡!’民欲与之皆亡,虽有台池鸟兽,岂能独乐哉?”3梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。

河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者,邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可。

直不百步耳,是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

不违农时,谷不可胜食也。

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。

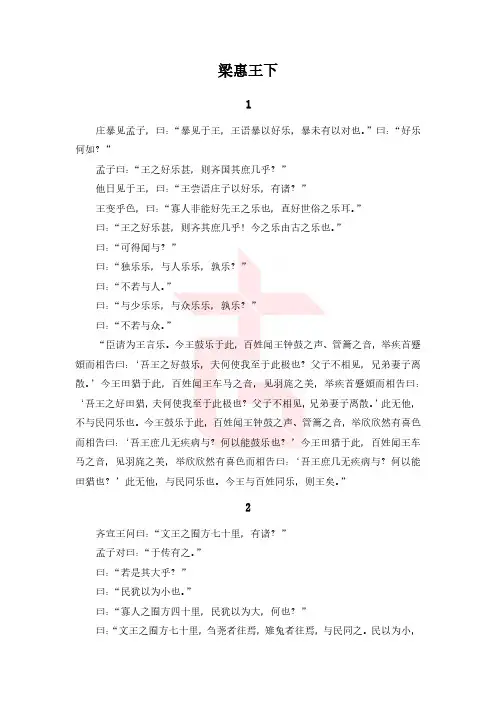

梁惠王下1庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。

”曰:“好乐何如?”孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎?”他日见于王,曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。

”曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎!今之乐由古之乐也。

”曰:“可得闻与?”曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”曰:“不若与人。

”曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”曰:“不若与众。

”“臣请为王言乐。

今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声、管籥之音,举疾首蹙頞而相告曰:‘吾王之好鼓乐,夫何使我至于此极也?父子不相见,兄弟妻子离散。

’今王田猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄之美,举疾首蹙頞而相告曰:‘吾王之好田猎,夫何使我至于此极也?父子不相见,兄弟妻子离散。

’此无他,不与民同乐也。

今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声、管籥之音,举欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与?何以能鼓乐也?’今王田猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄之美,举欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与?何以能田猎也?’此无他,与民同乐也。

今王与百姓同乐,则王矣。

”2齐宣王问曰:“文王之囿方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。

”曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。

”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”曰:“文王之囿方七十里,刍荛者往焉,雉兔者往焉,与民同之。

民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。

臣闻郊关之内有囿方四十里,杀其麋鹿者如杀人之罪,则是方四十里为阱于国中,民以为大,不亦宜乎?”3齐宣王问曰:“交邻国有道乎?”孟子对曰:“有。

惟仁者为能以大事小,是故汤事葛,文王事混夷。

惟智者为能以小事大,故大王事獯鬻,句践事吴。

以大事小者,乐天者也。

以小事大者,畏天者也。

乐天者保天下,畏天者保其国。

《诗》云:‘畏天之威,于时保之。

’”王曰:“大哉言矣!寡人有疾,寡人好勇。

”对曰:“王请无好小勇。

夫抚剑疾视,曰:‘彼恶敢当我哉!’此匹夫之勇,敌一人者也。

孟子1.孟子见梁惠王.王曰.叟不远千里而来.亦将有以利吾国乎.孟子对曰.王何必曰利.亦有仁义而已矣.王曰.何以利吾国.大夫曰.何以利吾家.士庶人曰.何以利吾身.上下交征利.而国危矣.万乘之国.弒其君者.必千乘之家.千乘之国.弒其君者.必百乘之家.万取千焉.千取百焉.不为不多矣.苟为后义而先利.不夺不餍.未有仁而遗其亲者也.未有义而后其君者也.王亦曰.仁义而已矣.何必曰利.(《孟子·梁惠王上》)【标点】孟子见梁惠王①。

王曰:“叟②!不员千里而来,亦将有以利吾国乎?” 孟子对曰:“王!何必曰利?亦③有仁义而已矣。

王曰,‘何以利吾国?’ 大夫曰,‘何以利吾家?’土庶人④曰,‘何以利吾身?’上下交征⑤利而国危矣。

万乘之国,弑⑥其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家⑦。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟⑧为后义而先利,不夺不餍⑨。

未有仁而遗⑩其亲者也,未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”【注释】①梁惠王:就是魏惠王(前400-前319),惠是他的谥号。

公元前370年继他父亲魏武侯即位,即位后九年由旧都安邑(今山西夏县北)迁都大梁(今河南开封西北),所以又叫梁惠王。

②叟:老人。

③亦:这里是“只”的意思。

④土庶人:土和庶人。

庶人即老百姓。

⑤交征:互相争夺。

征,取。

⑥弑:下杀上,卑杀尊,臣杀君叫弑。

⑦万乘、千乘、百乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。

据刘向《战国策。

序》说,战国末期的万乘之国有韩、赵、魏(梁)、燕、齐、楚、秦七国,千乘之国有宋、卫、中山以及东周、西周。

至于千乘、百乘之家的“家”,则是指拥有封邑的公卿大夫,公卿封邑大,有兵车千乘;大夫封邑小,有兵车百乘。

⑧苟:如果。

⑨餍(yan):满足。

遗:遗弃,抛弃。

【译文】孟子拜见梁惠王。

梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,一定是有什麽对我的国家有利的高见吧?” 孟子回答说:“大王!何必说利呢?只要说仁义就行了。

孟子三章ppt优秀课件目录•孟子简介与背景•《孟子》三章概述•孟子政治观念探讨•孟子伦理道德观念分析•孟子教育思想及其现实意义•孟子思想传承与发扬01孟子简介与背景孟子生平及主要思想生平概述孟子,名轲,字子舆,战国时期邹国人。

他是儒家学派的重要代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。

主要思想孟子主张“性善论”,认为人性本善,强调仁、义、礼、智四端。

他倡导“仁政”,主张君主应以仁爱之心治理国家,重视民本思想。

战国时期哲学背景百家争鸣战国时期是中国历史上思想和文化最为繁荣的时期之一,各种学派和思想流派纷纷涌现,形成了“百家争鸣”的局面。

儒家与墨家、道家等学派在这个时期,儒家与墨家、道家等学派展开了激烈的争论和交流,各自提出了不同的政治主张和哲学观点。

孟子在儒家思想中地位继承与发展孟子作为儒家学派的重要代表人物之一,继承了孔子的部分思想,但又有着自己独特的思想体系和发展方向。

地位与影响孟子在儒家思想中的地位非常重要,他的思想对后世儒家学派的发展产生了深远的影响。

同时,他的思想也对中国传统文化和政治思想产生了重要的影响。

02《孟子》三章概述主题:讨论君主如何以仁爱之心治理国家孟子见梁惠王,阐述仁政思想孟子提出“养生丧死无憾”的王道之始内容孟子以五十步笑百步为喻,说明治国需从根本着手孟子强调“不违农时”、“数罟不入洿池”等可持续发展观念孟子以揠苗助长为喻,说明做事要遵循自然规律孟子提出“得道多助,失道寡助”的观点,强调道义的重要性孟子论述仁政的具体措施及其对国家的重要性主题:探讨如何培养浩然之气与实行仁政内容孟子阐述浩然之气的概念及其重要性01040205030601主题:讨论如何实行井田制与施行仁政02内容03孟子提出井田制的构想及其对国家的好处04孟子阐述井田制下农民的生活状态及其心理感受05孟子强调君主应以民为本,关心百姓疾苦06孟子提出“劳心者治人,劳力者治于人”的观点,说明社会分工的必要性《滕文公章句上》主题及内容03孟子政治观念探讨孟子认为,政治的根本在于民众,国家的兴衰取决于民心向背。