中心静脉导管相关性血流感染的预防操作指南(试行)

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:2

中心静脉导管相关血流感染预防策略(2014 年版)本指南是在2008 年版指南的基础上所进行的更新修订,旨在用简洁实用的方式为急症医院中心静脉导管相关性血流感染(CLABSI)的预防提供建议。

指南全文发布在2014 年7 月的Infection Control and Hospital Epidemiology 上,现将主要容编译如下。

指南编写由美国医疗机构流行病学学会(SHEA)发起,由SHEA、美国传染病学会(IDSA)、美国医院学会(AHA)、感染控制和流行病学专业学会(APIC)以及联合委员会(The Joint Commission)组织各领域的专家学者共同完成。

第一部分理论基础与关注要点一、急重症医疗机构患者出现CLABSIs 的风险1. ICU(重症监护病房)患者出现CLABSI 的风险很高。

原因包括多种导管的频繁使用,只用于ICU 患者的特殊类型导管伴有相当大的风险(如带导管导引器的肺动脉导管)。

在紧急情况下,需要重复放置导管,而且常常需要长时间放置。

2. 非ICU 人群:虽然在过去20 年,主要关注ICU 人群,但大多数的CLABSIs 发生在ICU 以外的住院部或门诊患者。

3. 感染的预防和控制工作应涵盖其他易感人群,如通过导管接受血液透析的患者,术中患者和肿瘤患者。

4. 除了中央静脉导管(中心静脉导管),外周动脉导管也有感染的风险。

二、医院获得性CLABSI 的后果1. 增加住院时间。

2. 成本增加(每出现一次CLABSIs,增加成本从3700 美元至39000 美元不等)。

三、发生CLABSI 的独立的危险因素(至少有2 篇CLABSI 研究的支持)1. 风险增加的相关因素1.1. 导管插入术前的长期住院1.2. 长时间放置导管1.3. 插入位点出现大量微生物定植1.4. 导管转换器出现大量微生物定植1.5. 颈静脉插管1.6. 成人股动脉插管1.7. 中性粒细胞减少症1.8. 早产儿(如,孕妇年龄较小)1.9. ICU 病人护士比例较小1.10. 全胃肠外营养1.11. 不合格的导管护理(例如,过多的操作)1.12. 输注血液制品(儿童)2. 与风险降低的相关因素2.1. 女性2.2. 抗生素使用2.3. 米诺环素- 利福平涂层的导管第二部分背景—如何检测CLABSI一、CLABSIs 的定义和监测方法1. 使用一致的监测方法和定义可以比较不同医疗机构的数据。

导管相关血流感染预防与控制标准操作规程广泛使用血管内留置导管已成为各临床科室的常见操作,尤其是在重症监护病房(ICU)。

然而,由于导管插入和护理不当,导致导管相关血流感染(CRBSI)的发生率很高,甚至会导致患者死亡。

为了防止此类感染的发生,根据XXX感染控制项目组的相关要求和我院的具体情况,我们特制定了以下预防导管相关血流感染(CRBSI)的措施:一、置管时的预防控制措施1.严格执行无菌技术操作规程,包括置管部位铺设大无菌单、穿戴帽子、口罩、无菌手套和手术衣等。

2.严格按照《医务人员手卫生规范》认真洗手并戴上无菌手套,尽量避免接触穿刺点皮肤。

如果手套污染或破损,应立即更换。

3.使用的医疗器械、器具等医疗用品和各种敷料必须达到灭菌水平。

4.选择合适的静脉置管穿刺点,成人中心静脉置管时,应当首选锁骨下静脉,尽量避免使用颈静脉和股静脉。

5.采用卫生行政部门批准的皮肤消毒剂消毒穿刺部位皮肤,自穿刺点由内向外以同心圆方式消毒,消毒后皮肤穿刺点应当避免再次接触。

皮肤消毒待干后,再进行置管操作。

6.患疖肿、湿疹等皮肤病或患感冒、流感等呼吸道疾病,以及携带或感染多重耐药菌的医务人员,在未治愈前不应当进行置管操作。

二、置管后的预防控制措施1.应当尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点,对于高热、出汗、穿刺点出血、渗出的患者应当使用无菌纱布覆盖。

2.应当定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。

更换间隔时间为:无菌纱布为1次/2天,无菌透明敷料为1~2次/周,如果纱布或敷料出现潮湿、松动、可见污染时应当立即更换。

3.医务人员接触置管穿刺点或更换敷料时,应当严格执行手卫生规范。

4.保持导管连接端口的清洁,注射药物前,应当用75%酒精或含碘消毒剂进行消毒,待干后方可注射药物。

如有血迹等污染时,应当立即更换。

5.告知置管患者在沐浴或擦身时,应当注意保护导管,不要把导管淋湿或浸入水中。

6.在输血、输入血制品、脂肪乳剂后的24小时内或者停止输液后,应当及时更换输液管路。

中心静脉导管相关血流感染预防策略(2014 年版)本指南是在2008 年版指南的基础上所进行的更新修订,旨在用简洁实用的方式为急症医院中心静脉导管相关性血流感染(CLABSI)的预防提供建议。

指南全文发布在2014 年7 月的Infection Control and Hospital Epidemiology 上,现将主要容编译如下。

指南编写由美国医疗机构流行病学学会(SHEA)发起,由SHEA、美国传染病学会(IDSA)、美国医院学会(AHA)、感染控制和流行病学专业学会(APIC)以及联合委员会(The Joint Commission)组织各领域的专家学者共同完成。

第一部分理论基础与关注要点一、急重症医疗机构患者出现CLABSIs 的风险1. ICU(重症监护病房)患者出现CLABSI 的风险很高。

原因包括多种导管的频繁使用,只用于ICU 患者的特殊类型导管伴有相当大的风险(如带导管导引器的肺动脉导管)。

在紧急情况下,需要重复放置导管,而且常常需要长时间放置。

2. 非ICU 人群:虽然在过去20 年,主要关注ICU 人群,但大多数的CLABSIs 发生在ICU 以外的住院部或门诊患者。

3. 感染的预防和控制工作应涵盖其他易感人群,如通过导管接受血液透析的患者,术中患者和肿瘤患者。

4. 除了中央静脉导管(中心静脉导管),外周动脉导管也有感染的风险。

二、医院获得性CLABSI 的后果1. 增加住院时间。

2. 成本增加(每出现一次CLABSIs,增加成本从3700 美元至39000 美元不等)。

三、发生CLABSI 的独立的危险因素(至少有2 篇CLABSI 研究的支持)1. 风险增加的相关因素1.1. 导管插入术前的长期住院1.2. 长时间放置导管1.3. 插入位点出现大量微生物定植1.4. 导管转换器出现大量微生物定植1.5. 颈静脉插管1.6. 成人股动脉插管1.7. 中性粒细胞减少症1.8. 早产儿(如,孕妇年龄较小)1.9. ICU 病人护士比例较小1.10. 全胃肠外营养1.11. 不合格的导管护理(例如,过多的操作)1.12. 输注血液制品(儿童)2. 与风险降低的相关因素2.1. 女性2.2. 抗生素使用2.3. 米诺环素- 利福平涂层的导管第二部分背景—如何检测CLABSI一、CLABSIs 的定义和监测方法1. 使用一致的监测方法和定义可以比较不同医疗机构的数据。

中心静脉导管相关感染(CRBSI)定义感染前48小时内使用过中心静脉导管的患者有感染的临床表现(如发热、寒战和(或)低血压等),血培养至少可获得1个阳性的结果,(>15CFU/导管尖段5cm)或导管定量培养阳性(>103CFU/导管段),并且与外周静脉血中分离出的病原菌种类和抗菌谱相同,除血管内导管外,无其他明确的血液感染源。

中心静脉导管相关感染(CRBSI)预防与控制管理规程根据卫生部发布的《导管相关血流感染的预防与控制技术指南(试行)》(卫办医政【2010】187号)要求制定本制度,本制度适用于临床系统。

(一)导管置管时预防要点(1)严格执行无菌技术操作规程。

置管时应当遵守最大限度的无菌屏障要求。

置管部位应当铺大无菌巾(单);置管人员应当戴帽子、口罩、无菌手套,穿无菌手术衣。

(2)严格按照《医务人员手卫生规范》,认真洗手并戴无菌手套后,尽量避免接触穿刺点皮肤。

置管过程中手套污染或破损应当立即更换。

(3)置管使用的医疗器械、器具等医疗用品和各种敷料必须达到灭菌水平。

(4)选择合适的静脉置管穿刺点,成人中心静脉置管时,应当首选锁骨下静脉,尽量避免使用颈静脉和股静脉。

(5)采用卫生行政部门批准的皮肤消毒剂穿刺部位皮肤,自穿刺点有内向外一同心圆方式消毒,消毒范围应当符合置管要求。

消毒后皮肤穿刺点应当避免再次接触。

皮肤消毒待干后,在进行置管操作。

(6)患疖肿、湿疹等皮肤病或患感冒、流感等呼吸道疾病,以及携带或个人多重耐药菌的医务人员,在未治愈前不应当进行置管操作。

(二)导管置管后预防要点(1)应当尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点,对于高热、出汗、穿刺点出血、渗出的患者应当使用无菌纱布覆盖。

(2)应当定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。

更换间隔时间为:无菌纱布为1次/2天,无菌透明敷料为1—2次/周,如果纱布或敷料出现潮湿、松动、可见污染时应当立即更换。

(3)医务人员接触置管穿刺点或更换敷料时,应当严格执行手卫生规范。

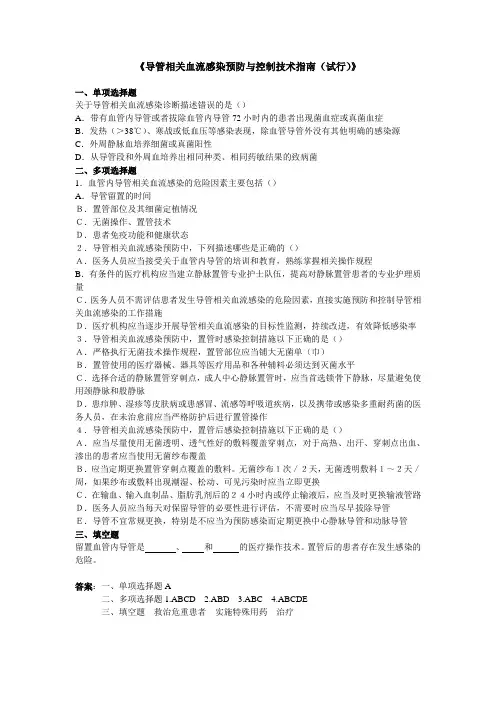

《导管相关血流感染预防与控制技术指南(试行)》一、单项选择题关于导管相关血流感染诊断描述错误的是()A.带有血管内导管或者拔除血管内导管72小时内的患者出现菌血症或真菌血症B.发热(>38℃)、寒战或低血压等感染表现,除血管导管外没有其他明确的感染源C.外周静脉血培养细菌或真菌阳性D.从导管段和外周血培养出相同种类、相同药敏结果的致病菌二、多项选择题1.血管内导管相关血流感染的危险因素主要包括()A.导管留置的时间B.置管部位及其细菌定植情况C.无菌操作、置管技术D.患者免疫功能和健康状态2.导管相关血流感染预防中,下列描述哪些是正确的()A.医务人员应当接受关于血管内导管的培训和教育,熟练掌握相关操作规程B.有条件的医疗机构应当建立静脉置管专业护士队伍,提高对静脉置管患者的专业护理质量C.医务人员不需评估患者发生导管相关血流感染的危险因素,直接实施预防和控制导管相关血流感染的工作措施D.医疗机构应当逐步开展导管相关血流感染的目标性监测,持续改进,有效降低感染率3.导管相关血流感染预防中,置管时感染控制措施以下正确的是()A.严格执行无菌技术操作规程,置管部位应当铺大无菌单(巾)B.置管使用的医疗器械、器具等医疗用品和各种辅料必须达到灭菌水平C.选择合适的静脉置管穿刺点,成人中心静脉置管时,应当首选锁骨下静脉,尽量避免使用颈静脉和股静脉D.患疖肿、湿疹等皮肤病或患感冒、流感等呼吸道疾病,以及携带或感染多重耐药菌的医务人员,在未治愈前应当严格防护后进行置管操作4.导管相关血流感染预防中,置管后感染控制措施以下正确的是()A.应当尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点,对于高热、出汗、穿刺点出血、渗出的患者应当使用无菌纱布覆盖B.应当定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。

无菌纱布1次/2天,无菌透明敷料1~2天/周,如果纱布或敷料出现潮湿、松动、可见污染时应当立即更换C.在输血、输入血制品、脂肪乳剂后的24小时内或停止输液后,应当及时更换输液管路D.医务人员应当每天对保留导管的必要性进行评估,不需要时应当尽早拔除导管E.导管不宜常规更换,特别是不应当为预防感染而定期更换中心静脉导管和动脉导管三、填空题留置血管内导管是、和的医疗操作技术。

中心静脉导管是指经皮穿刺颈内静脉、锁骨下静脉及股静脉的导管。

主要用于输注刺激性和发泡性药物、七天以上的静脉输液、测定中心静脉压及多次采集血样;对于危重患者的抢救、重大麻醉和癌症患者化疗给药具有重要意义。

穿刺颈内静脉和锁骨下静脉的导管,前端位于上腔静脉的下1/3段,尖端可达上腔静脉与右心房的连接处,一旦发生感染后果严重。

穿刺前,应根据具体情况进行风险-效益评估,并选择适当的置管部位。

穿刺时要严格遵守无菌技术操作原则,对穿刺点及周围皮肤、所用物品、环境等做好必要的消毒与灭菌,防止导管相关性血流感染(CRBSI)的发生。

一、置管预防感染流程环境要求:中心静脉穿刺尽量选择在手术室进行。

如遇紧急情况,需要在急诊室、抢救室、ICU或病房进行时,应提前进行室内环境的清洁和消毒,并限制室内人员的数量及流量。

人员要求:操作者应严格遵守各项无菌技术操作原则进行操作。

操作前应按标准洗手方法洗手,无洗手条件时应用快速手消毒剂消毒双手。

在非手术室环境中,要戴口罩、帽子,穿无菌隔离衣。

消毒皮肤:1)、碘酒和酒精:先用碘酒消毒,再用酒精脱碘。

2)、洗必泰酒精:摩擦消毒,时间不少于30秒。

消毒时消毒剂与皮肤充分接触,涂抹均匀;年龄﹤2个月的婴儿不建议使用洗必泰酒精。

消毒范围:以穿刺点为中心,直径不少于20cm。

颈内静脉及锁骨下静脉穿刺的消毒范围包括颌下、颈、锁骨下区域;股静脉穿刺前需备皮,消毒范围自脐下至大腿上1/3。

铺无菌巾:以穿刺点为中心,将无菌巾依次铺在操作者对侧、患者头侧、患者脚侧、操作者同侧,穿刺点再覆以孔巾,铺巾范围要求覆盖患者全身。

留置导管:若需留置导管,用套扎、缝合法将导管固定于穿刺点旁皮肤。

将导管的体外部分盘曲呈S形(降低导管张力,避免移动),用≧8×12cm 的透明贴膜进行固定。

如穿刺点有出血或渗出,可用无菌纱布覆盖,再用透明贴膜或胶布固定。

记录体外导管长度及置管日期。

二.置管后预防感染流程:1.随时观察穿刺点有无红肿、渗血、渗液,并及时处理。

导管相关血流感染预防与控制技术指南(试行) 随着医学技术的不断发展,导管在临床上的应用越来越广泛。

导管相关血流感染(CRBSI)作为医院感染的重要来源之一,给患者带来了极大的危害。

为了降低CRBSI的发生率,提高患者的生存质量,我们制定了本《导管相关血流感染预防与控制技术指南(试行)》。

本文将从理论层面对CRBSI的预防与控制进行详细阐述。

一、导管使用前的准备1.1 选择合适的导管在选择导管时,应充分考虑患者的年龄、体重、病情等因素,选择合适的类型和尺寸。

要确保导管的质量合格,避免使用劣质产品。

1.2 皮肤消毒在使用导管之前,必须对患者的皮肤进行严格的消毒处理。

可以使用75%乙醇、碘伏等消毒剂,但要注意消毒时间和浓度,以确保有效灭菌。

二、导管使用的注意事项2.1 保持导管通畅为了避免导管堵塞,需要定期冲洗导管。

具体操作方法是:将生理盐水或抗生素溶液用注射器注入导管内,然后通过反复抽吸的方式将分泌物排出。

要定期更换导管,避免长时间使用同一条导管。

2.2 防止导管滑脱在使用过程中,要确保导管稳定地固定在血管内。

可以采用多种方法,如使用止血带、贴上透明敷料等。

还要注意患者的活动幅度,避免导管因外力而滑脱。

2.3 严格无菌操作在进行导管相关的操作时,必须遵循严格的无菌原则。

包括洗手、穿戴无菌手套、使用无菌器具等。

要注意防止交叉感染,避免病原体从患者传播到医务人员。

三、导管拔除后的处理3.1 拔除导管的时机选择在拔除导管时,应根据患者的病情和治疗效果综合考虑。

通常情况下,当导管的功能已经完成或者出现严重感染迹象时,应及时拔除。

3.2 拔除导管的方法拔除导管时,应选择适当的方法。

对于外周静脉插管,可以直接拔出;对于中心静脉插管,则需要先关闭泵浦,然后缓慢拔出。

在拔除过程中,应注意观察患者的生命体征和出血情况。

如果出现异常反应,应及时采取措施处理。

导管相关血流感染预防与控制标准操作规程一、置管时1、深静脉置管时应遵守最大限度的无菌屏障要求。

插管部位应铺大无菌单;操作人员应戴帽子、口罩,穿无菌手术衣;认真执行手消毒程序,戴外科手套,置管过程中手套外破损应立即更换。

2、权衡利弊后选择合适的穿刺点,成人应首选锁骨下静脉,尽量避免使用股静脉。

3、宜采用2%氯己定乙醇制剂消毒穿刺点皮肤。

4、宜选用内层含有抗菌成分的导管。

5、患有疖肿、湿疹等皮肤病,患感冒等呼吸道疾病,感染或携带有MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)工作人员,在未治愈前不应进行插管操作。

二、插管后1、应用无菌透明专用贴膜或无菌纱布无菌纱布覆盖穿刺点,但多汗、渗血明显患者宜选用无菌纱布。

2、应定期更换穿刺点覆盖的敷料。

更换间隔时间:无菌纱布为2天,专用贴膜可至7天,但敷料出现潮湿、松动、沾污时应立即更换。

3、接触导管接口或更换敷料时,应进行严格的手卫生,并戴检查手套,但不能以手套代替手卫生。

4、保持三通锁闭清洁,如有血迹等污染应立即更换。

5、患者洗澡或擦身时应注意对导管的保护,不要把导浸入水中。

6、输液管更换更不宜过频,但在输入血及血制品、脂肪乳剂后或停止输液时应及时更换。

7、对无菌操作不严的紧急置管,应在48h内更换导管,选择另一穿刺点。

8、怀疑导管相关感染时,应考虑拔除导管,但不要为预防感染而定期更换导管。

9、应每天评价留置导管的必要性,尽早拔除导管。

三、培训与管理1、置管人员和导管维护人员应持续接受导管相关知识的培训,并熟练掌握相关操作技能,严格遵循无菌操作原则。

2、定期公布导管相关血流感染(CR-BSI)的发生率。

四、循证医学不推荐的预防措施1、常规对拔出的导管尖端进行细菌培养。

2、在穿刺部位局部涂抗菌物的药膏。

3、常规使用抗感染药物封管来预防CR-BSI。

4、全身用抗菌药物预防CR-BSI。

5、为了预防感染而定期更换中心静脉导管和动脉导管。

6、为了预防感染而常规通过导丝更换非隧道式导管。

导管相关血流感染预防与控制技术指南(试行)留置血管内导管是救治危重患者、实施特殊用药和治疗的医疗操作技术。

置管后的患者存在发生感染的危险。

血管内导管相关血流感染的危险因素主要包括:导管留置的时间、置管部位及其细菌定植情况、无菌操作技术、置管技术、患者免疫功能和健康状态等因素。

一、导管相关血流感染的定义导管相关血流感染(Catheter Related Blood Stream Infection,简称CRBSI)是指带有血管内导管或者拔除血管内导管48小时内的患者出现菌血症或真菌血症,并伴有发热(>38℃)、寒颤或低血压等感染表现,除血管导管外没有其他明确的感染源。

实验室微生物学检查显示:外周静脉血培养细菌或真菌阳性;或者从导管段和外周血培养出相同种类、相同药敏结果的致病菌。

二、导管相关血流感染预防要点(一)管理要求。

1.医疗机构应当健全规章制度,制定并落实预防与控制导管相关血流感染的工作规范和操作规程,明确相关部门和人员职责。

2.医务人员应当接受关于血管内导管的正确置管、维护和导管相关血流感染预防与控制措施的培训和教育,熟练掌握相关操作规程。

3.有条件的医疗机构应当建立静脉置管专业护士队伍,提高对静脉置管患者的专业护理质量。

4.医务人员应当评估患者发生导管相关血流感染的危险因素,实施预防和控制导管相关血流感染的工作措施。

5.医疗机构应当逐步开展导管相关血流感染的目标性监测,持续改进,有效降低感染率。

(二)感染预防要点。

1.置管时。

(1)严格执行无菌技术操作规程。

置管时应当遵守最大限度的无菌屏障要求。

置管部位应当铺大无菌单(巾);置管人员应当戴帽子、口罩、无菌手套,穿无菌手术衣。

(2)严格按照《医务人员手卫生规范》,认真洗手并戴无菌手套后,尽量避免接触穿刺点皮肤。

置管过程中手套污染或破损应当立即更换。

(3)置管使用的医疗器械、器具等医疗用品和各种敷料必须达到灭菌水平。

(4)选择合适的静脉置管穿刺点,成人中心静脉置管时,应当首选锁骨下静脉,尽量避免使用颈静脉和股静脉。

中心静脉导管相关性血流感染的预防操作指南(试行)

中心静脉导管是指经皮穿刺颈内静脉、锁骨下静脉及股静脉的导管。

主要用于输注刺激性和发泡性药物、七天以上的静脉输液、测定中心静脉压及多次采集血样;对于危重患者的抢救、重大麻醉和癌症患者化疗给药具有重要意义。

穿刺颈内静脉和锁骨下静脉的导管,前端位于上腔静脉的下1/3段,尖端可达上腔静脉与右心房的连接处,一旦发生感染后果严重。

穿刺前,应根据具体情况进行风险-效益评估,并选择适当的置管部位。

穿刺时要严格遵守无菌技术操作原则,对穿刺点及周围皮肤、所用物品、环境等做好必要的消毒与灭菌,防止导管相关性血流感染(CRBSI)的发生。

一、置管预防感染流程

1.环境要求:中心静脉穿刺尽量选择在手术室进行。

如遇紧急情况,需要在

急诊室、抢救室、ICU或病房进行时,应提前进行室内环境的清洁和消毒,

并限制室内人员的数量及流量。

2.人员要求:操作者应严格遵守各项无菌技术操作原则进行操作。

操作前应

按标准洗手方法洗手,无洗手条件时应用快速手消毒剂消毒双手。

在非手

术室环境中,要戴口罩、帽子,穿无菌隔离衣。

3.消毒皮肤:

4.

5.1)、碘酒和酒精:先用碘酒消毒,再用酒精脱碘。

6.

7.2)、洗必泰酒精:摩擦消毒,时间不少于30秒。

8.

9.消毒时消毒剂与皮肤充分接触,涂抹均匀;年龄﹤2个月的婴儿不建议使

用洗必泰酒精。

10.消毒范围:以穿刺点为中心,直径不少于20cm。

颈内静脉及锁骨下静脉穿

刺的消毒范围包括颌下、颈、锁骨下区域;股静脉穿刺前需备皮,消毒范

围自脐下至大腿上1/3。

11.铺无菌巾:以穿刺点为中心,将无菌巾依次铺在操作者对侧、患者头侧、

患者脚侧、操作者同侧,穿刺点再覆以孔巾,铺巾范围要求覆盖患者全

身。

12.留置导管:若需留置导管,用套扎、缝合法将导管固定于穿刺点旁皮肤。

13.将导管的体外部分盘曲呈S形(降低导管张力,避免移动),用≧

8×12cm的透明贴膜进行固定。

如穿刺点有出血或渗出,可用无菌纱布覆盖,再用透明贴膜或胶布固定。

记录体外导管长度及置管日期。

二.置管后预防感染流程:

1.随时观察穿刺点有无红肿、渗血、渗液,并及时处理。

透明贴膜1周更换1次,出现潮湿、血迹或松脱时及时更换;无菌纱布1天更换1次,有污染随时更换;观察导管有无移位,定期测量体外导管的长度并记录,切忌将脱出的导管回送。

2. 通过导管接口给药、采血、冲管、封管时,操作者应先洗手,戴一次性洁净手套,按无菌操作原则消毒导管接口及肝素帽,避免污染。

给药前需抽回血,以确认导管位置是否正常。

3.每日进行评估,最大限度减少导管使用天数,降低CRBSI的风险。

需长期戴管者,不建议无感染换管。

临床如怀疑CRBSI ,应先经导管接口和外周静脉分别取血进行血培养,微生物室初步报告高度提示CRBSI时,即拔除导管,留取经皮获取的血样及导管尖端,做

血培养,进一步明确诊断。

4.血标本采集方法:洗手,常规消毒皮肤及导管接口。

75%酒精消毒血培养瓶口橡胶塞。

成人采血量10ml/瓶,小儿2ml/瓶。

培养标本至少2套,间隔﹤5min:导管保留者取中心静脉血和外周静脉血;已拔管者,取外周静脉血和导管尖端5cm。

5.戴管≧24小时者,应开展“导管相关血流感染目标监测”,及时预测CRBSI风险,

采取有效干预措施。