炎症因子与动脉粥样硬化

- 格式:pdf

- 大小:146.80 KB

- 文档页数:3

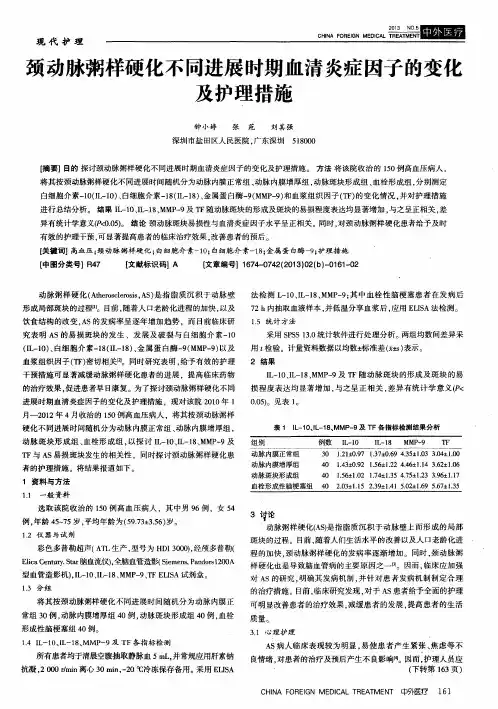

血清炎症因子及颈动脉粥样硬化与急性脑梗死的相关性蔡松泉;张慧君【摘要】分析血清炎症因子及颈动脉粥样硬化与急性脑梗死的相关性.选择收治的急性脑梗死患者80例作为试验组,另选择同期健康体检者80例作为对照组,对试验组患者发病24h内的血清白介素6(IL-6)和超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平进行观察,选择彩超诊断仪对颈动脉斑块性质和颈动脉内膜厚度进行检测.试验组血清IL-6、hs-CRP水平均显著高于对照组(P<0.05);试验组颈动脉中层增厚、强回声斑块、低回声斑块均显著多于对照组(P<0.05).急性脑梗死与颈动脉粥样硬化及血清炎症因子表现呈正相关;临床在防治脑梗死时应加强早期干预,进而让脑梗死的发生率有效降低.【期刊名称】《现代诊断与治疗》【年(卷),期】2017(028)007【总页数】2页(P1279-1280)【关键词】血清炎症因子;颈动脉粥样硬化;急性脑梗死【作者】蔡松泉;张慧君【作者单位】南京鼓楼医院神经内科,江苏南京 210000;南京鼓楼医院神经内科,江苏南京 210000【正文语种】中文【中图分类】R743.33脑梗死的发病原因比较复杂,因此在防治脑梗死时对常见险因素进行控制的同时,人们也开始更加关注和重视血清炎症因子和颈动脉粥样硬化[1]。

本研究主要分析了血清炎症因子及颈动脉粥样硬化与急性脑梗死的相关性,报道如下。

1.1 一般资料选择我院 2013 年 1 月~2015 年 3 月收治的急性脑梗死患者 80 例作为试验组,男 56 例,女 24 例;年龄52~73(65.1±4.7)岁;纳入标准:满足 1995 年第四届全国脑血管病学术会议制定的相关诊断标准[2],并经过 MRI 或头颅CT 检查确诊;排除标准:重要脏器慢性功能不全者、2 周内有手术外伤史和感染史者、肿瘤患者、风湿免疫系统疾病或相关心脏疾病患者等。

另选择同期健康体检者 80例作为对照组,男 52 例,女 28 例;年龄 54~71(66.3±4.1)岁。

动脉硬化的病理机制及治疗方法随着生活水平的提高,各种疾病的发病率也越来越高,其中动脉硬化就是一种常见的疾病。

动脉硬化是指动脉壁的厚度增加、弹性降低、内皮功能异常等一系列变化所致的一种疾病,严重者会直接威胁人体健康,给健康带来重大影响。

那么,动脉硬化的病理机制是什么?又该如何治疗?一、动脉硬化的病理机制动脉硬化的病理机制非常复杂,涉及到许多不同的因素,以下是其中一些主要的方面。

1.脂代谢紊乱当血液中的胆固醇含量超过正常范围时,会在动脉内壁产生沉积,形成脂质斑块(也称动脉粥样硬化斑块),随着时间推移会越来越大,严重时直接导致动脉阻塞,从而导致心脏病或中风等疾病发生。

2.炎症反应在动脉壁内发生损伤后,就会引起一系列炎症反应,这些炎症因子进入血液并直接危害心脑血管系统,加剧动脉硬化的进程。

3.氧化应激氧化应激是指因负氧离子、自由基等原因导致氧化产物增多的现象,这些产物会直接损伤血管内皮细胞,导致病程加重。

4.细胞凋亡细胞的凋亡时因细胞本身受到损伤或环境因素的影响而发生的自我毁灭现象,这些凋亡的细胞会沉积在动脉内壁上,形成斑块,加剧动脉硬化。

5.血管功能紊乱血管功能紊乱主要指动脉内皮细胞发生损伤后产生的现象,这些损伤因素包括糖尿病、高血压、高血脂等。

内皮细胞发生损伤后会释放一系列的炎症介质和血栓素,影响动脉血流通畅性,从而导致病程的加重。

二、动脉硬化的治疗方法动脉硬化是一种进展缓慢的疾病,整个治疗过程需要长时间的耐心和专业指导,以下是一些治疗方法。

1.改变生活方式改变生活方式可以缓解病症进展。

对于有动脉硬化症状的人来说,需要控制体重,坚持体育锻炼,还要注意饮食,尽量避免摄入多余的脂肪和胆固醇。

同时,戒烟戒酒也十分重要。

2.药物治疗药物治疗是动脉硬化患者的基本治疗方法之一。

疾病的不同阶段需要不同的药物治疗,比如,从血管内皮细胞的角度来看,使用抗氧化剂、调节NO合成等治疗方法可以有效地缓解病情。

3.手术治疗手术治疗通常是在病情非常严重的情况下才会采用。

细胞因子对心血管系统的影响细胞因子是一类重要的生物分子,它们在维持生命过程中发挥着重要的调节作用。

在心血管系统中,细胞因子的影响尤为显著。

本文将探讨细胞因子对心血管系统的影响。

1. 细胞因子与心血管疾病细胞因子与心血管疾病密切相关。

研究表明,许多细胞因子都参与了心血管疾病的发生和发展。

例如,白细胞介素(IL)-1β、IL-6、IL-8、IL-18等炎症性细胞因子的过度表达会导致心肌细胞的凋亡和心肌纤维化。

而肿瘤坏死因子(TNF)-α、IL-1β等细胞因子的产生则会引起动脉粥样硬化的形成。

此外,CC趋化因子(CCL)、CX趋化因子(CXCL)等趋化因子也会参与动脉粥样硬化的发生和发展。

2. 细胞因子与心血管系统的生理调节细胞因子不仅与心血管疾病密切相关,还参与了心血管系统的生理调节。

例如,肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAS)在维持血压和水盐平衡方面发挥着重要作用。

一些研究表明,细胞因子也能影响RAS的功能。

IL-6、TNF-α等炎症性细胞因子的过度表达会刺激RAS的激活,导致高血压和心血管疾病的发生。

而IL-10等抗炎细胞因子则会抑制RAS的激活,对心血管系统有保护作用。

此外,一些细胞因子还能刺激心肌细胞增生和分化,对心血管系统的发育和再生具有重要作用。

例如,心肌细胞生成素(MGF)能刺激心肌细胞增生和分化,参与心脏的发育和再生。

因此,研究发现,MGF有望成为治疗心脏病的新靶点。

3. 细胞因子与心血管药物的研究由于细胞因子在心血管系统中发挥着重要的调节作用,因此,研究人员正将其应用于心血管药物的研发中。

例如,CCL2和CCL5是趋化因子家族中的两个成员。

一些研究表明,它们对高血压、心血管疾病等慢性疾病的发生和发展发挥了重要作用。

因此,一些药物研究人员正在开发针对CCL2和CCL5的治疗药物,以达到治疗这些疾病的目的。

此外,某些细胞因子也能被用于治疗一些心血管疾病。

例如,心肌梗死后,心肌细胞会发生坏死,使心肌组织的结构和功能丧失。

瑞舒伐他汀对颈动脉粥样硬化患者颈动脉内中膜厚度及血清炎症因子的影响华先平;杨勇;娄国平;曹政;吴瑞霞;陈彬;陈平英【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2011(26)3【摘要】Objective:To explore the effect of rosuvastatin on serum lipids, inflammatory factors and carotid intima-media thickness (IMT) in patients with carotid atherosclerosis and to observe the time points cf clinical significance for rosuvastatin treatment Methods:Our study included two groups,Treatment group,81 patients with carotid atherosclerosis were randomly selected with oral rosuvastatin 10mg/d for 6 months,and Control group,52 subjects with normal carotid artery were enrolled at the same period of time and all participants had low-fat diet Carotid IMT, serum lipids, high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and matrix metalloproteinase-9( MMP-9)were detected at the base line and monthly after the treatment respectively. Results:①Before the treatment,the serum levels of TC,TG,LDL-C,hs-CRP,MMP-9 and carotid IMT were higher in Treatment group than those in Control group,while HDL-C was lower in Treatment group,P<0. 05 respectively. ②In Treatment group, the serum levels of TC,TG,LDL-C,hs-CRP,MMP-9 and carotid IMT were decreased after 6 months of medication than those were before,P<0. 05 respectively,and HDL-C was increased than it was before,P<0. 01. ③The t ime points ofclinical significance for rosuvastatin in Treatment group asfolIows:TC,LDL,hsCRP and MMP-9 were decreased after 1 month treatment,TG decreased after 2 months,the HIL was increased after 3 months,and carotid IMT was obviously lower after 6 months of medication,P<0. 05 respectively. Conclusion:Rosuvastatin could effectively decrease the serum lipids, it has the role of anti-inflammation and anti-carotid atherosclerosis. Carotid IMT could be decreased after 6 months of rosuvastatin medication in patients with carotid atherosclerosis.%目的:观察瑞舒伐他汀对颈动脉粥样硬化患者颈动脉内中膜厚度(IMT)及血清炎症因子的影响,并了解瑞舒伐他汀出现临床治疗效果的时间点.方法:同期随机入选颈动脉粥样硬化患者81例为治疗组(口服瑞舒伐他汀10 mg/d),颈动脉内膜正常者52例为对照组,所有入选者低脂肪饮食.治疗前和治疗后6个月每月末检测血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、高敏C反应蛋白(hsCRP)及基质金属蛋白酶-9(MMP-9)浓度,并经超声检测颈动脉IMT.结果:治疗前治疗组血清TC、TG、LDL-C、hsCRP和MMP-9浓度及颈动脉IMT 均高于对照组(P<0.05~0.01),HDL-C低于对照组(P<0.05),差异均有统计学意义.与治疗前比较,治疗组各观察指标从开始出现显著差异的时间点:从治疗后1个月开始血清TC、LDL-C、hsCRP及MMP-9明显下降,从2个月开始TG明显下降,从6个月开始颈动脉IMT明显降低,至6个月末均明显下降(P<0.05~0.01);从3个月开始HDL-C明显升高,至6个月末均明显升高(P<0.05~0.01),差异均有统计学意义.结论:瑞舒伐他汀具有良好的调脂、抗炎和抗颈动脉粥样硬化作用,治疗6个月后颈动脉IMT明显降低.【总页数】4页(P198-201)【作者】华先平;杨勇;娄国平;曹政;吴瑞霞;陈彬;陈平英【作者单位】442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院检验科;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区;442000,湖北省十堰市,湖北医药学院附属太和医院心内科3区【正文语种】中文【中图分类】R54【相关文献】1.普罗布考联合瑞舒伐他汀对脑梗死合并糖尿病患者血脂水平、炎症因子及颈动脉粥样硬化斑块的影响分析 [J], 叶磊2.参芪柔脉合剂对颈动脉粥样硬化病人血脂、血清炎症因子及颈动脉内中膜厚度的影响 [J], 商淑慧;靳贺超;胡翠平;靳秀明;李莉3.瑞舒伐他汀对脑梗死患者血脂、炎症因子及颈动脉粥样硬化斑块的影响 [J], 唐沛兰; 伍大华; 谢乐; 范建虎4.瑞舒伐他汀与普罗布考联合用药在颈动脉粥样硬化斑块治疗中的应用及对患者炎症因子水平的影响 [J], 刘智刚5.普罗布考联合瑞舒伐他汀对脑梗死合并糖尿病患者颈动脉粥样硬化斑块、血脂及炎症因子的影响 [J], 董晓柳;朱丽霞;徐士军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

动脉粥样硬化形成机制分子层面解读动脉粥样硬化(atherosclerosis)是一种慢性炎症性疾病,对人类健康造成了严重威胁。

它是由于动脉内皮层受损,导致胆固醇和其他脂质在动脉壁上沉积形成斑块,最终导致动脉狭窄和血流障碍。

本文将从分子层面探讨动脉粥样硬化的形成机制。

动脉粥样硬化的形成主要涉及动脉壁细胞、胆固醇和炎症反应的相互作用。

当动脉内皮层受到损伤或炎症刺激时,炎症因子被释放并引发炎症反应。

炎症反应引起白细胞粘附于损伤部位,并通过血管内皮细胞间隙进入动脉壁。

这些白细胞会释放氧化物、蛋白酶和细胞因子等活性物质,促进动脉壁细胞的损伤和炎症反应。

在炎症反应的促进下,胆固醇和脂质开始在动脉壁上沉积。

胆固醇主要由低密度脂蛋白(LDL)携带进入动脉壁,而高密度脂蛋白(HDL)则有助于将多余的胆固醇从动脉壁运出。

当LDL在动脉壁上沉积时,它容易被氧化成氧化低密度脂蛋白(oxLDL)。

oxLDL会刺激炎症反应,并吸引更多的白细胞进入动脉壁。

胆固醇在细胞内的运输和代谢也在动脉粥样硬化的形成过程中扮演重要角色。

LDL进入动脉壁细胞后,它被细胞表面的受体结合并内吞。

这将导致细胞内的胆固醇含量增加,当胆固醇积累到一定程度时,细胞会释放一些胆固醇达成细胞内外平衡。

然而,当胆固醇积累过多时,细胞的胆固醇的外排无法满足需求,导致胆固醇在细胞内沉积。

这些胆固醇沉积形成了一种特殊的细胞类型,被称为泡沫细胞。

泡沫细胞的形成是动脉粥样硬化的特征之一。

它们是由细胞内胆固醇沉积引起的,具有大量氧化脂质的特征。

泡沫细胞会通过吸收附近的氧化-低密度脂蛋白和其他细胞碎片来增长。

随着泡沫细胞的积累,斑块逐渐形成,并最终导致动脉狭窄和血流障碍。

除了细胞的相互作用外,一些分子信号通路也参与了动脉粥样硬化的形成过程。

炎症信号通路,如核因子κB(NF-κB)和调节脂质代谢的转录因子PPARγ,被探讨为炎症反应和胆固醇代谢的关键调控者。

NF-κB信号通路被激活后,可以诱导炎症因子和蛋白酶的表达,从而加剧炎症反应。

氧化应激炎症在动脉粥样硬化发生发展中作用研究的新进展一、概述近年来,心脑血管疾病在西方发达国家的发病率和死亡率一直居高不下,而在发展中国家,这一趋势也在逐渐上升。

动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)作为心脑血管疾病的主要病理基础,其发生和发展的机制一直是医学研究的热点。

在众多因素中,氧化应激和炎症被认为是AS形成和发展的两个核心环节。

氧化应激是指体内活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)生成过多或抗氧化能力下降,导致氧化还原平衡被打破,进而对细胞结构和功能造成损伤。

正常情况下,体内存在着一系列的抗氧化酶,如过氧化氢酶(Catalase,CAT)、超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase,GSHPx)等,它们能有效清除ROS,维持细胞的氧化还原稳态。

当ROS 生成超出抗氧化酶的清除能力时,就会引发氧化应激,对细胞内的DNA、RNA、蛋白质和脂质等造成过氧化损伤,从而引发细胞功能障碍和相关疾病。

在AS的发生和发展过程中,氧化应激的影响贯穿始终。

研究表明,从早期的脂纹病变到后期的斑块破裂,氧化应激都在其中起到了关键作用。

炎症也在AS的发生和发展中起着重要作用。

越来越多的证据表明,AS是一种慢性炎症性疾病,涉及多种炎症细胞和炎症介质的参与。

这些炎症细胞和介质不仅参与了AS的形成,还在其发展过程中起到了推动作用。

深入研究氧化应激和炎症在AS发生和发展中的作用机制,对于预防和治疗AS具有重要意义。

本文将从氧化应激和炎症两个方面,探讨它们在AS发生和发展中的作用及其分子机制,以期为进一步理解AS的发病机制提供新的视角和思路。

二、氧化应激与动脉粥样硬化的关系氧化应激在动脉粥样硬化的发生和发展中起着关键作用。

动脉粥样硬化是一种慢性的、进行性的血管疾病,其特点是血管内壁的脂质和复合物的积聚,形成斑块,最终导致血管狭窄或闭塞。

动脉粥样硬化发病机制动脉粥样硬化的发生发展机制目前仍不能全面解释,但经过多年的研究和探索主要形成了以下几种学说,脂代谢紊乱学说、内皮损伤学说、炎症反应学说、壁面切应力以及肠道微生物菌群失调等,这些学说从不同角度阐述了动脉粥样硬化的发生过程。

1、脂质代谢紊乱学说高血脂作为AS的始动因素一直是相关研究的热点。

流行病学资料提示,血清胆固醇水平的升高与AS的发生呈正相关。

在高血脂状态下血浆低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)浓度升高,携带大量胆固醇的LDL-C 在血管内膜沉积,并通过巨噬细胞膜上的低密度脂蛋白受体(LDL-R)携带胆固醇进入细胞内。

同时血液中及血管内膜下低密度脂蛋白(LDL)经过氧化修饰后形成氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL),其对单核巨噬细胞表面的清道夫受体(如: CD36,SR-A,LOX1)具有极强的亲和力,导致Ox-LDL 被迅速捕捉并被吞噬。

然而Ox-LDL 对巨噬细胞具有极强的毒害作用,可以刺激单核巨噬细胞的快速激活增殖聚集退化,然后凋亡为泡沫细胞,这些泡沫细胞的大量聚集便形成了As 的脂质斑块。

此外,Ox-LDL 通过与血管内皮细胞LOX1 结合导致细胞内信号紊乱并引起内皮细胞功能障碍。

Ox-LDL还能促进血管平滑肌细胞不断增殖并向外迁移在血管内壁形成斑块。

从脂代谢紊乱学说的病变过程中可以看出,血管内皮功能受损和氧化应激是动脉粥样硬化发生的重要环节。

同时对于AS 动物模型的诱导当前国内外使用最多的方法是饲喂高脂高胆固醇饲料促使脂代谢紊乱。

2、内皮损伤学说在正常情况下动脉血管内膜是调节组织与血液进行物质交换的重要屏障。

由于多种因素(如: 机械性,免疫性,LDL,病毒等)刺激内皮细胞使其受到严重损伤导致其发生功能紊乱与剥落,进而改变内膜的完整性与通透性。

血液中的脂质会大量沉积于受损内膜处,促使平滑肌细胞和单核细胞进入内膜并大量吞噬脂质形成泡沫细胞,泡沫细胞的不断累积便形成脂肪斑块。

《溶血磷脂酰胆碱的促动脉粥样硬化作用及其机制研究》篇一一、引言动脉粥样硬化(AS)是一种慢性、进行性疾病,主要表现为动脉血管壁出现脂质沉积及纤维斑块形成,可能导致血管狭窄甚至闭塞。

随着研究的深入,多种生物因子被证实与动脉粥样硬化的发生发展密切相关。

其中,溶血磷脂酰胆碱(Lysophosphatidylcholine,LPC)作为一种重要的生物活性物质,在动脉粥样硬化过程中的作用日益受到关注。

本文将重点研究LPC的促动脉粥样硬化作用及其机制。

二、溶血磷脂酰胆碱概述溶血磷脂酰胆碱(LPC)是细胞膜的重要成分之一,主要参与细胞膜的结构和功能维持。

在生理条件下,LPC通过一系列酶促反应参与磷脂代谢过程。

然而,在病理条件下,如氧化应激、炎症反应等,LPC的含量和活性可能发生变化,从而对细胞产生不利影响。

三、溶血磷脂酰胆碱的促动脉粥样硬化作用研究表明,LPC在动脉粥样硬化的发生发展过程中发挥了重要作用。

LPC可通过多种机制促进动脉粥样硬化的形成和发展,包括促进低密度脂蛋白(LDL)氧化、增强单核细胞对内皮细胞的黏附、促进平滑肌细胞的增殖和迁移等。

此外,LPC还可通过影响内皮细胞的功能和血管新生等过程,进一步促进动脉粥样硬化的进展。

四、溶血磷脂酰胆碱促动脉粥样硬化机制研究1. 促进LDL氧化:LPC可与LDL结合并促进其氧化,形成氧化型LDL(oxLDL)。

oxLDL是动脉粥样硬化的关键因素之一,可诱导内皮细胞损伤、单核细胞黏附和巨噬细胞泡沫化等过程。

2. 增强单核细胞对内皮细胞的黏附:LPC可激活内皮细胞表面的黏附分子,如选择素和整合素等,从而增强单核细胞对内皮细胞的黏附能力。

这一过程可能导致单核细胞进入血管壁并转化为巨噬细胞,进一步参与动脉粥样硬化的形成。

3. 促进平滑肌细胞的增殖和迁移:LPC可刺激平滑肌细胞的增殖和迁移,这些细胞在动脉粥样硬化斑块的形成过程中起到重要作用。

平滑肌细胞的增殖和迁移可能导致斑块不稳定和破裂,从而引发心血管事件。

简述动脉硬化的基本病理变化

1.动脉内皮细胞损伤:动脉内皮细胞是动脉壁内最靠近血液的一层细胞。

当内皮细胞受到损伤时,会导致血管壁的通透性增加,使得血液中的脂蛋白、血小板等物质渗透到血管壁内。

2. 沉积物的形成:血管壁内的脂蛋白、血小板等物质会逐渐沉

积在血管壁内,形成沉积物。

这些沉积物会逐渐增多,并且逐渐变硬,形成了动脉粥样硬化斑块。

3. 炎症反应:由于沉积物的形成,会引起炎症反应。

炎症细胞

从血液中移动到血管壁内,释放出一系列的细胞因子和化学因子,引起血管内皮损伤和炎症反应的加剧。

4. 血管平滑肌细胞增生:血管内平滑肌细胞是血管壁内最多的

一种细胞。

当血管内皮细胞受到损伤时,血管平滑肌细胞会增生,形成平滑肌细胞增生斑块。

5. 斑块破裂:当动脉粥样硬化斑块增大到一定程度时,会导致

斑块破裂。

这时,斑块内的脂蛋白和血小板会暴露在血管腔内,引起血管阻塞和血栓形成,从而导致心脑血管疾病的发生。

综上所述,动脉硬化是由于多种因素引起的一种复杂的血管疾病,其基本病理变化包括动脉内皮细胞损伤、沉积物形成、炎症反应、血管平滑肌细胞增生和斑块破裂等。

因此,预防和治疗动脉硬化需要采取综合措施,包括改善生活方式、药物治疗和手术治疗等。

- 1 -。