晶间腐蚀的防止和消除

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:38

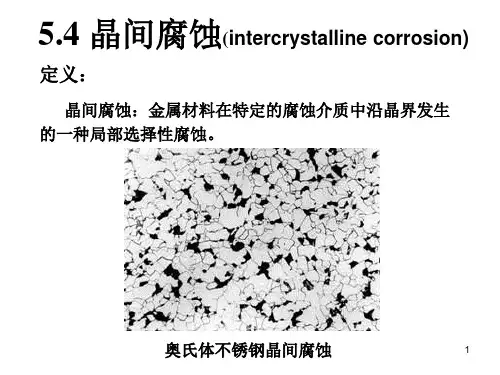

不锈钢晶间腐蚀问题晶间腐蚀是金属材料在特定的腐蚀介质中沿着材料的晶界发生的一种局部腐蚀。

这种腐蚀是在金属(合金)表面无任何变化的情况下,使晶粒间失去结合力,金属强度完全丧失,导致设备突发性破坏。

许多金属(合金)都具有晶间腐蚀倾向。

其中不锈钢、铝合金及含钼的镍基合金晶间腐蚀较为突出。

如有应力存在,由晶间腐蚀转变为沿晶应力腐蚀破坏。

贫化理论认为,晶间腐蚀是由于晶界析出新相,造成晶界附近某一成分的贫乏化。

如奥氏体不锈钢回火过程中(400-800℃)过饱和碳部分或全部以Cr23C6 形式在晶界析出,造成碳化物附近的碳与铬的浓度急剧下降,在晶界上形成贫铬区,贫铬区作为阳极而遭受腐蚀。

对于低碳和超低碳不锈钢来说,不存在碳化物在晶界析出引起贫铬的条件。

但一些实验表明,低碳,甚至超低碳不锈钢,特别是高铬、钼钢,在650-850℃受热时,在强氧化介质中,或其电位处于过钝化区时,也发生晶间腐蚀。

铁素体不锈钢在900℃以上高温区快冷(淬火或空冷)易产生晶间腐蚀。

即使极低碳、氮含量的超纯铁素体不锈钢也难免产生晶间腐蚀。

但在700-800℃重新加热可消除晶间腐蚀。

由此可见,铁素体不锈钢焊后在焊缝金属和熔合线处易产生晶间腐蚀。

18Cr-9Ni 钢在温度高于750℃时,不产生晶间腐蚀,而在600-700℃区间,晶间腐蚀倾向最严重。

当温度低于600℃时,需长时间才能产生晶间腐蚀倾向,温度低于450℃时基本不产生晶间腐蚀倾向。

检验某种钢材是否有晶间腐蚀倾向,一般采用敏化处理工艺。

钢材加热到晶间腐蚀最敏感的,恒温处理一定时间,这种处理工艺称为敏化处理,产生晶间腐蚀最敏感的温度叫敏化温度。

18-8 不锈钢最敏感温度为650-700℃,产生晶间腐蚀倾向所需要的最短时间为1-2小时。

不锈钢中,除了主要成分Cr、Ni、C 外,还含有Mo、Ti、Nb 等合金元素。

它们晶间腐蚀的作用如下:1.碳:奥氏体不锈钢中碳量越高,晶间腐蚀倾向越严重,导致晶间腐蚀碳的临界浓度为0.02%(质量分数)。

1引言随着“工业4.0”时代的到来,工业的发展步伐进一步加大,而不锈钢因其自身具有的耐腐蚀性、力学性能良好等特点被广泛应用于工业的生产加工中。

然而其在焊接的过程中,可能会出现焊缝晶间腐蚀的现象,影响了不锈钢的内部结构,从而对其性能也产生了影响。

因此,本文对奥氏体不锈钢焊缝晶间腐蚀问题的防止探讨,具有一定的研究价值和意义。

2晶间腐蚀的概念晶间腐蚀是一种发生在金属材料晶粒之间的腐蚀形式。

奥氏体不锈钢一旦产生了晶间腐蚀,在应力的作用情况下,这种腐蚀会逐渐向内部扩展,从而破坏奥氏体不锈钢的内部结构,影响其使用性能。

晶间腐蚀一般情况下在热影响区以及焊缝或者是熔合线上产生,而在熔合线上产生的晶间腐蚀又叫刃状腐蚀[1]。

3晶间腐蚀产生的原因分析对奥氏体不锈钢产生晶间腐蚀的过程分析如下:在奥氏体不锈钢焊缝处于室温下的状态时,其C元素在奥氏体内的溶解度很小,大约有0.02%~0.03%,并一般情况下的奥氏体不锈钢内含有的C含量不会超出0.02%~0.03%的范围,因此,对奥氏体不锈钢进行淬火处理能够保证材料的力学性能稳定。

但是在淬火过程中,奥氏体不锈钢材料长时间处于450~850℃的温度下,其C元素的扩散速度会加快,和Cr元素进行化学反应,生成碳化铬Gr23C6。

这种情况下使得奥氏体内晶界Cr元素含量越来越少,而当其含量小于12%时,就丧失了部分抗腐蚀能力,从而产生了晶间腐蚀现象。

总之,晶间腐蚀的产生就是由于Cr元素的缺失引起的。

4奥氏体不锈钢焊缝产生晶间腐蚀的影响因素4.1加热温度和加热时间的影响在影响奥氏体不锈钢焊缝晶间腐蚀的众多因素中,加热的温度和解热的时间是其中的一个重要影响因素。

一般情况下,对于奥氏体来说,其产生晶间腐蚀的温度范围大概在450~ 850℃之间。

这主要是在温度低于450℃的时候,不会产生Gr23C6;而当温度高于850℃时,会使得Cr元素的扩散速度加快,不会出现“贫铬区”。

而在对奥氏体不锈钢进行焊接的过程中,焊缝的两侧区域是处于450~850℃温度之间的,容易引发晶间腐蚀现象。

绝大多数金属和合金是多晶体,在它们的表面上也显露出许多晶界。

晶界是原子排列较为疏松、紊乱的区域,容易产生杂质原子富集、晶界吸附、第二相的沉淀析出等现象(见界面);因此存在着显著的化学、物理不均匀性。

在腐蚀介质中金属和合金的晶界的溶解速度和晶粒本身的溶解速度是不同的。

在某些环境中,晶界的溶解速度远大于晶粒本身的溶解速度时,会产生沿晶界进行的选择性局部腐蚀,称为晶间腐蚀(图1及图2)。

受热(如敏化处理)、受力(冷加工形变)而引起晶界组织结构的不均匀变化,对晶间腐蚀也有很大影响(见金属腐蚀)。

晶间腐蚀发生后,金属和合金虽然表面仍保持一定的金属光泽,也看不出被破坏的迹象,但晶粒间的结合力已显著减弱,强度下降,因此设备和构件容易遭到破坏。

晶间腐蚀隐蔽性强,突发性破坏几率大,因此有严重的危害性。

不锈耐酸钢、镍基耐蚀合金、铝合金等金属材料都有可能产生晶间腐蚀;尤其在焊接时,焊缝附近的热影响区更容易发生晶间腐蚀。

20世纪30年代以来,对晶间腐蚀进行了大量研究,所提出的贫化理论,特别是对奥氏体不锈钢的贫铬理论已得到证实,并将贫化理论应用到铝铜合金的贫铜及镍钼合金的贫钼等方面。

前者在晶界上析出了CuAl2,后者在晶界上析出了Mo2C。

晶间腐蚀机理贫铬理论是奥氏体不锈钢晶间腐蚀主要理论。

从相图得知,不锈钢中碳在奥氏体里的固溶度随着温度的升高而增加,500~700℃时,1Cr18Ni9钢中碳在奥氏体里的平均固溶度不超过0.01%。

奥氏体不锈钢经固溶处理快速冷却后,奥氏体中的碳处于过饱和状态。

当这种钢在敏化温度范围(427~816℃)内受热时,奥氏体中过饱和的碳会迅速地向晶界扩散,在晶界上,碳消耗了晶界周围的铬,与铬形成铬的碳化物,由于铬的扩散速度太慢而得不到及时的补充,结果在晶界周围形成严重的贫铬区(图3)。

1Cr18Ni9奥氏体不锈钢的贫铬区的宽度约为2000┱左右,贫铬区的含铬量低于9.28%,亦即低于钝化所需要的含铬量。

晶间腐蚀1.沿着金属晶粒边界发生的选择性腐蚀,称为晶间腐蚀(lntergranular Corrosion);锈钢、形式,发生在金属晶体的边缘上形式,发生在金属晶体的边缓得很松弛,机械强度大大降低。

经过晶腐蚀的金属表面,外表看上去好像还如很完整,但因失去了机械强度,所以稍加轻轻敲击,便会碎成细粒。

晶间腐蚀由于肉眼无法看出,常常成设备及重要构件突然破坏,危害性极大。

例如,不锈钢、镍基合金、铝合金、镁合金等都存在腐蚀问题。

航空零件上采用的高强度铝合金镀硬铬,尤其是含铜量高的铝合金,如果热处理未处理好,就有可能在晶粒边缘连续地析出CuAl2的硬化相颗。

粒,这样晶粒近旁的含铜量就比晶粒内部的含铜量少,结果晶粒边界附近就成为阳极,为阴极,在一定的腐蚀条件下,腐蚀微电池产生,界腐蚀就发生了。

此外锌、锡、铝等金,也会发生晶间腐蚀。

2.另一种晶间腐蚀现象就是穿晶腐蚀或称为腐蚀破坏。

其腐蚀的破坏形式是沿最大张应力线发生的,可穿透晶体,所以被称为穿晶腐蚀。

例如,金属在周期交变载荷下的腐蚀及在)。

例如,金属在周期交变载荷的属性):成开裂,通常称为腐蚀裂要开。

这类腐蚀是经常发生的,尤其是合金材料,由于不同金属元素,它们之间审代取真,濟窿。

旨油韵胖解呀队等因素,这种腐蚀便会加速,直至腐蚀裂开。

3.黄铜的脱锌所形成的开裂称为季裂(Season :应力Cracking),也就是指黄铜的缉分之中去,造成铜组分富集在合金盼表面上,这蚀实属晶间腐蚀,当有应力存在时,便造成开裂实际生产中,也经常发现rosion )现象,就是金属腐蚀后于晶间腐蚀的一种特殊形多与穿晶腐蚀相似,多数发生在高粥例如,机翼的上淳窝结构等多冠妄三劣情况下,使该部位凳纹的侧墜金产生剥蚀腐蚀。

4.另外,还有空穴腐蚀( Cavitation Corrosinn竽生物腐蚀( Microbiological CorroSion)【电镀设备厂】属的晶格同样存在着影响,紲严,与所受的介质条件有密切关系:很危险,必须引起重视。

奥氏体不锈钢晶间腐蚀及防止1前言不锈钢按组织可分为铁素体不锈钢:如Crl7、 Cr17Ti、Cr28等,马氏体不锈钢:如2Cr13、3Crl3、 4Cr13等,奥氏体不锈钢:如0Crl8Ni9Ti、1Crl8Ni9Ti、 Crl8Nil2Mo2Ti三种。

由于奥氏体不锈钢含有较高的铬和镍.可形成致密的氧化膜且热强性高,故奥氏体不锈钢比其它不锈钢具有更优良的耐蚀性、塑性、高温性能和焊接性,因此奥氏体不锈钢在航空、化工和原子能等工业中得到日益广泛的应用。

但在生产过程是如果焊条选用或焊接工艺不正确时,会产生晶间腐蚀及焊接热裂纹。

2 晶间腐蚀的概念晶间腐蚀是产生在晶粒之间的一种腐蚀形式。

产生晶间腐蚀的不锈钢,受到应力作用时,晶间腐蚀由表面开始而逐渐向内部发展。

这种腐蚀对于承受重载零件危害很大,因为它不引起零件外形的任何变化而使品粒之间结合遭到破坏,严重降低其机械性能,强度几乎完令损失,往往使机械设备发生突然破坏,是不锈钢最危险的一种破坏形式。

晶间腐蚀可以分别产生在热影响区、焊缝或熔合线上。

在熔合线上产生的晶间腐蚀又叫刃状腐蚀。

3晶间腐蚀产生的原因现以18—8型奥氏体钢(例如1CrI8NI9)来说明晶问腐蚀产生的过程。

室温下碳元素在奥氏体的溶解度很小,约0.02-0.03% (质量分数),而一般奥氏体钢中含碳量均超过0.02-0.03%,因此只能在淬火状态下使碳固溶在奥氏体中,以保证钢材具有较高的化学稳定性。

但是这种淬火状态的奥氏体钢当加热到450~850~(2或在该温度下长期使用时,碳在奥氏体中的扩散速度大于铬在奥氏体中的扩散速图1晶间腐蚀度。

当奥氏体中含碳量超过它在窀温的溶解度(0.02-0.03%)后。

碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,并和铬化合,析出碳化铬Gr23C6。

但收稿日期:2o03一o6一o4 是铬的原子半径较大,扩散速度较小,来不及向边界扩散,品界附近大量的铬和碳化合形成碳化铬,所以在晶间所形成的碳化铬所需的铬主要不是来自奥氏体晶粒内部,而是来自品界附近。

热力设备在运行期间的腐蚀与防止热力设备在运行期间,由于所处的环境介质在特定的条件下具有侵蚀性,如不同阴离子含量、不同pH值的水等会对金属产生各种各样的腐蚀。

从腐蚀形态上来说主要有均匀腐蚀和局部腐蚀,其中局部腐蚀对设备的安全运行危害较大。

热力设备的腐蚀不仅会缩短设备的使用年限,造成经济损失,同时还会危害到其它设备,例如,腐蚀产物随给水进入锅炉后会加剧受热面的结垢速度并进一步引起垢下腐蚀,形成恶性循环,最终造成设备事故。

因此,必须采取有效措施,防止或减缓各种类型的腐蚀。

第一节金属腐蚀简介金属材料与周围的介质发生了反应而遭到破坏的现象称之为金属腐蚀。

破坏的结果不但损坏了其固有的外观形态,而且也破坏了金属的物理和化学性能。

腐蚀其实是一个相对概念,金属无论接触到什么介质,都会发生腐蚀,只不过腐蚀速度不同而已。

按照腐蚀机理,金属腐蚀一般可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

1. 化学腐蚀金属与周围介质直接发生化学反应引起的腐蚀。

这种腐蚀多发生在干燥的气体或其它非电解质中。

例如,在炉膛内,水冷壁外表面金属在高温烟气的作用下引起的腐蚀;在过热蒸汽管道内,金属与过热蒸汽直接作用引起的腐蚀等。

2. 电化学腐蚀金属与周围介质发生了电化学反应,在反应过程中有局部腐蚀电流产生的腐蚀。

金属处在潮湿的地方或遇到水时,容易发生电化学腐蚀。

这类腐蚀在生产中较为普遍,而且危害性较大。

例如,钢铁与给水、锅炉水、冷却水以及湿蒸汽、潮湿的空气接触所遭到的腐蚀,都属于电化学腐蚀。

一、按照腐蚀的形态可分为均匀腐蚀和局部腐蚀1. 均匀腐蚀是指金属表面几乎全面遭受腐蚀。

2. 局部腐蚀是指腐蚀主要集中在金属表面的某个区域,而其它区域几乎未遭到任何腐蚀的现象。

局部腐蚀常见有以下几种类型:(1)小孔腐蚀:腐蚀集中在个别点上,腐蚀向纵深发展,最终造成金属构件腐蚀穿孔。

(2)溃疡状腐蚀:在金属某些部位表面上损坏较深,腐蚀面较大的腐蚀。

(3)选择性腐蚀在合金的金属表面上只有一种金属成分发生腐蚀。

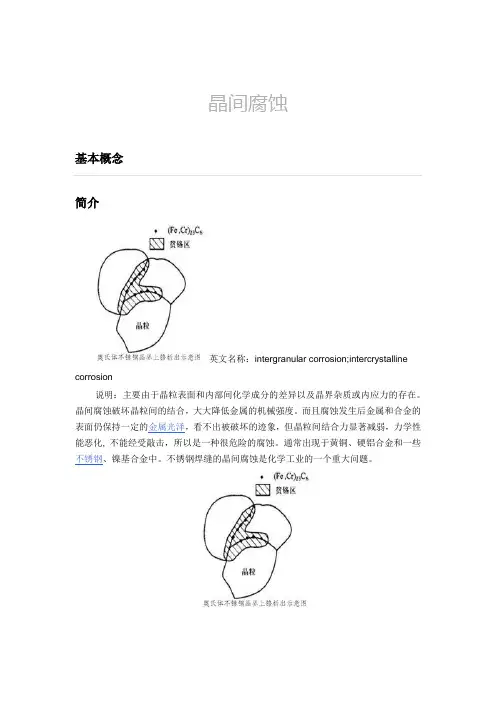

晶间腐蚀基本概念简介英文名称:intergranular corrosion;intercrystalline corrosion说明:主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。

晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。

而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。

通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合金中。

不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工业的一个重大问题。

不锈钢不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间腐蚀。

产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。

晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(HAZ)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(KLA)。

不锈钢具有耐腐蚀能力的必要条件是铬的质量分数必须大于10~12%。

当温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。

因为室温时碳在奥氏体中的溶解度很小,约为0.02%~0.03%,而一般奥氏体不锈钢中的含碳量均超过此值,故多余的碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,并和铬化合,在晶间形成碳化铬的化合物,如(CrFe)23C6等。

数据表明,铬沿晶界扩散的活化能力162~252KJ/mol,而铬由晶粒内扩散活化能约540KJ/mol,即:铬由晶粒内扩散速度比铬沿晶界扩散速度小,内部的铬来不及向晶界扩散,所以在晶间所形成的碳化铬所需的铬主要不是来自奥氏体晶粒内部,而是来自晶界附近,结果就使晶界附近的含铬量大为减少,当晶界的铬的质量分数低到小于12%时,就形成所谓的“贫铬区”,在腐蚀介质作用下,贫铬区就会失去耐腐蚀能力,而产生晶间腐蚀。

敏化含碳量超过0.03%的不稳定的奥氏体型不锈钢(即不含钛或铌的0Cr18Ni9不锈钢),如果热处理不当则在某些环境中易产生晶间腐蚀。

MANUFACTURING AND PROCESS | 制造与工艺 时代汽车 铁素体不锈钢晶间腐蚀的机理和改善应用研究胡海波 汤旭炎无锡晶晟科技股份有限公司 江苏省无锡市 214028摘 要: 铁素体不锈钢在汽车行业使用很广泛,从电子零件到车身焊接,都要用到铁素体不锈钢,而且激光焊接是汽车系统对不同金属材料连接的一个重要方式,而不锈钢的成分对金属焊接造成的晶间腐蚀敏感性不同。

不锈钢的晶间腐蚀对焊接强度的耐久性有直接影响,对焊接牢固的安全性即对汽车系统的安全性有直接影响。

晶间腐蚀在不锈钢焊接工艺多少存在,本文对晶间腐蚀的发生原因和改善对策做了充分阐述。

关键词:晶间腐蚀 敏化作用 贫铬区 铬化物 草酸试验法1 引言汽车电子零件和钣金件,有用到很多铁素体不锈钢零件,而连接不锈钢的方式很多是采用激光焊接工艺,激光焊接后强度能满足测试要求,但是在长期的盐雾试验后,我们发现有很多发生了晶间腐蚀,造成焊接区域产生裂缝,甚至长期使用后,焊接部分发生脱离,造成汽车零件失效甚至造成汽车安全事故。

因此分析晶间腐蚀的发生机理和如何避免晶间腐蚀的发生尤为关键,本论文就以上问题做出深刻分析和改善措施验证,并且以汽车零件实例进行阐述。

1.1 晶间腐蚀概述晶间腐蚀指的是不锈钢在腐蚀介质的作用之下在晶粒之间所产生的一种腐蚀现象。

晶间腐蚀是一种局部腐蚀,这种腐蚀会沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展,其会严重破坏晶粒间的结合力。

导致这种腐蚀现象发生的原因是晶粒表面和内部之间的化学成分有着较大的差异,并且有晶界杂质或者是内应力存在。

这种腐蚀会严重破坏晶粒间的结合,让金属的机械强度受到巨大的影响。

需要注意的是这种腐蚀在金属和合金的表面看不出有破坏的迹象,然而其内部晶粒之间的结合力已经被破坏,并且力学性能也出现了恶化,很难有效分辨,所以非常危险。

只有采用金相显微镜进行观察,才能够发现晶界呈网状形态,晶界区因腐蚀已遭破坏,晶粒也接近分离。

晶间腐蚀多出现于黄铜、硬铝合金以及一些不锈钢、镍铬基合金中。

细说不锈钢晶间腐蚀1 问题的提出技术统一规定中通常包括“奥氏体不锈钢制容器用于可能引起晶间腐蚀的环境,焊后应做固溶或稳定化处理”,提出这样的要求,自有其存在的合理性。

但即使设计人员在图样的技术要求中提出这一条,要求制造厂进行不锈钢制容器(比如换热器)的焊后热处理,由于实际热处理工艺参数难以控制和其他一些意想不到的困难,通常难以达到设计人员提出的理想要求,实际上在役的不锈钢设备绝大部分是在焊后态使用。

这就促使我们去思考:晶间腐蚀是奥氏体不锈钢最常见的腐蚀形式,那么产生晶间腐蚀的机理是什么?在什么介质环境下会引起晶间腐蚀?防止和控制晶间腐蚀的主要方法有哪些?奥氏体不锈钢制容器用于可能引起晶间腐蚀的环境焊后是否都要热处理?本文查阅有关的标准、规范,专著,结合生产实际谈谈个人看法。

2 晶间腐蚀的产生机理晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀,腐蚀沿着金属或合金晶粒边界或它的临近区域发展,而晶粒腐蚀很轻微,这种腐蚀便称为晶间腐蚀,这种腐蚀使晶粒间的结合力大大削弱。

严重的晶间腐蚀,可使金属失去强度和延展性,在正常载荷下碎裂。

现代晶间腐蚀理论,主要有贫铬理论和晶界杂质选择溶解理论。

2. 1 贫铬理论常用的奥氏体不锈钢,在氧化性或弱氧化性介质中之所以产生晶间腐蚀,多半是由于加工或使用时受热不当引起的。

所谓受热不当是指钢受热或缓慢冷却通过450~850 ℃温度区,钢就会对晶间腐蚀产生敏感性。

所以这个温度是奥氏体不锈钢使用的危险温度。

不锈钢材料在出厂时已经固溶处理,所谓固溶处理就是把钢加热至1050~1150 ℃后进行淬火,目的是获得均相固溶体。

奥氏体钢中含有少量碳,碳在奥氏体中的固溶度是随温度下降而减小的。

如0Cr18Ni9Ti , 在1100 ℃时,碳的固溶度约为0. 2 % , 在500~700 ℃时,约为0. 02 %。

所以经固溶处理的钢,碳是过饱和的。

当钢无论是加热或冷却通过450~850 ℃时,碳便可形成( Fe 、Cr) 23C6 从奥氏体中析出而分布在晶界上。

选择1 以下哪种损伤形式和钢材的硬度密切相关?(D)A氢鼓泡B氢致开裂C 应力导向氢致开裂D 硫化物应力腐蚀开裂2 下面几种材料之间比较,哪一种抗环烷酸腐蚀性能最好?(C)A Q245RB 304LC 316D 3043 下面几种材料中,那些是可能发生碱脆的?(ABCD)A Q245RB 304C Q345RD Cr5Mo4 下面几种材料中,那些对二氧化碳腐蚀比较敏感?(CD)A 304B 321C Q245RD Q345R5 下面几种材料中,对蠕变敏感的有哪些?(ABCD)A 304B Q245RC 25Cr35NiD 3166 下面几种材料中,可能发生连多硫酸应力腐蚀开裂的有哪些?(AC)A 316B Q245RC 304D 15CrMoR7 大气腐蚀的影响因素有哪些?(ABD)A 空气湿度B 温度C 材料硬度D 大气成分8 土壤腐蚀的主要影响因素有哪些?(ABCD)A 土壤电阻率B 温度C 水含量D 微生物9 冷却水腐蚀的主要影响因素有哪些?(ABCD)A 温度C 流速D 水质10 以下哪些元素会增加材料的回火脆性?(BC)A 碳B 锰C 硫D 钼11 铬钼钢在下面哪些温度下有发生回火脆化的可能?(AC)A.500℃B.200℃C.380℃D.600℃12 奥氏体不锈钢材料长期暴露在下面哪些温度中可能发生σ相脆化?(CD)A.500℃B.200℃C.680℃D.800℃13 符合碳酸盐应力腐蚀开裂的特征有?()A.开裂常见于焊接接头附近的母材,裂纹平行于焊缝扩展B.裂纹主要为沿晶型,裂纹内一般会充满氧化物C.裂纹细小并呈蜘蛛网状D.热影响区的裂纹多为纵向,焊缝金属上的裂纹则以横向为主14 符合胺应力腐蚀开裂的特征有?(ABC)A.裂纹主要为沿晶型,裂纹内一般会充满氧化物B.表面裂纹的形貌和湿硫化氢破坏引发的表面开裂相似C.热影响区发生的开裂通常平行于焊缝D.易发生在奥氏体不锈钢的敏化区域,多为沿晶型开裂15属于解理断裂的微观形貌主要特征有?(AB)A河流花样B.解理台阶C韧窝D叠波花样16 断口微观分析的内容主要有?(AC)A断口的产物分析B.断口的颜色分析C断口的微观形貌分析17宏观塑性过载断裂,其断口上一般可以看到三个特征区,通常称为断口的“三要素”,下面属于“三要素”的是?(acd)A纤维区B 细晶区C放射区D 剪切唇18塑性过载断裂的断口微观形貌特征一般为? (B)B.韧窝19应力腐蚀开裂的断口一般为? (A)A脆性断裂B 塑性断裂20 疲劳断裂按其断裂总周次的大小可以分为?(B)A弯曲疲劳和接触疲劳B 高周疲劳和低周疲劳21 疲劳断裂的断口上一般可以观察到三个区域? (ABD)A疲劳源区B 疲劳裂纹扩展区C 疲劳辉纹D 瞬断区22 腐蚀按照金属与介质的作用性质分类可分为? (ABC)A化学腐蚀B. 物理腐蚀C 电化学腐蚀D 局部腐蚀23 可以对腐蚀产物进行微观分析的仪器有? (AB)A X射线衍射仪B . 俄歇能谱C 超声探伤仪D 金相显微镜24 断裂失效根据断裂时变形量的大小,可将断裂分为? (AB)A脆性断裂B. 延性断裂C 穿晶断裂D 沿晶断裂25 按照裂纹走向和金相组织(晶粒)的关系,断裂失效可分为? (CD) A脆性断裂B. 延性断裂C 穿晶断裂D 沿晶断裂26 应力腐蚀开裂的裂纹一般源于? (C)A 晶界B. 内部C表面27 可以用来分析断口产物的相结构的仪器是? (D)A 金相显微镜B .扫描电镜C 光谱仪D X射线衍射仪28 属于低周疲劳断裂的典型特征的有? (AD)A 多疲劳源B .单个疲劳源C 细小的疲劳辉纹D 粗大的疲劳辉纹29 属于高周疲劳断裂的典型特征的有? (BC)A 多疲劳源B 单个疲劳源C 细小的疲劳辉纹D 粗大的疲劳辉纹30 沿晶断裂的典型微观形貌特征一般为? (A)A 冰糖块状B 河流花样C 舌状花样31 蠕变断裂的典型宏观特征有? (BC)A 无明显的塑性变形B. 明显的塑性变形C 断口附近通常有许多裂纹32 下面四种腐蚀中,那种是应力腐蚀?(B)A B C D33 下面四种腐蚀中,那种是电偶腐蚀?(A)A B C D34下面哪个不是应力腐蚀需要具备三个基本条件:(D)A 敏感材质B 特定环境C拉伸应力D 压应力35 Nelson曲线是针对的哪一种氢损伤。

奥氏体不锈钢的晶间腐蚀一.什么是晶间腐蚀Cr-Ni奥氏体为不锈钢的晶间腐蚀是在特定的腐蚀介质中材料的晶粒边界受到腐蚀使晶粒之间失去结合力,使这部位的强度,塑性丧失。

冷弯时出现裂纹,或脆断或晶粒脱落且落地无声的一种局部腐蚀现象。

使不锈钢产生晶间腐蚀使不锈钢产生晶间腐蚀的介质有:HNo3,H3PO4,H2So4,HF,HNo3+HF,HNo3+HAC,HNo3+No3盐,H2SO4+FeSo4等,为保证钢的质量,不锈钢钢材出厂前需要进行晶间腐蚀倾向检验。

二.铬—镍奥氏体不锈钢敏化态晶间腐蚀的原因:晶间腐蚀与晶界碳化物沉淀(析出)有关,将铬—镍不锈钢加热到高温(1000︿1150℃;随钢种而异)保温后快冷(水冷),此时铬-镍不锈钢中含碳量在0.02—0.03以上时.碳在钢中即处于过饱和状态,随后在不锈钢的加工及设备制造和使用过程中,若再经过450︿850℃的敏化温度加热(如焊接后使用,则钢中过饱和的碳以Cr23C6(M23C6)的形式优先晶介析出,使钢产生晶间腐蚀趋向。

碳化物在晶介析出,其中含70-75%铬,由于碳从晶内向晶介扩散速度较铬快,晶介碳化物形成时耗用的铬基本不是取晶内,而是吸取晶介附近上铬,从而使晶介的铬量降至钝化的极限量12%以下,而晶粒内仍保持18%左右,即具有足够钝化能力,这样,晶粒与晶界构成微电池,晶界为阴极,受到加速腐蚀,逐渐产生晶间腐蚀现象,低温敏化时,晶介析出和晶间腐蚀趋向一致,所以敏化温度达到650℃作为敏化温度,来检验晶间腐蚀倾向的原因,一般﹥730℃敏化碳化物呈孤立颗粒状析出,贫铬区不连续,晶间腐蚀趋向小,低于650℃敏化,碳化物连续呈片状析出,贫铬区连续晶间腐蚀趋向大,三产生晶间腐蚀倾向的影响因素及控制方法1.碳形成碳化物在晶介析出,一般C%控制0.025%,先进的AOD,Vod 精炼炉可提供大工业化规模生产C≤0.03超低碳不锈钢的能力,以避免晶间腐蚀产生2.铬,镍主要是对碳的活性的影响,钢中与碳结合力强的元素如铬钼降低碳的活性,而碳的活性与碳在奥氏体中溶解度成正比,因此铬钼必然降低碳的溶解度,所以敏化加热时碳化物的析出亦减少另外镍硅等元素不形成碳化物是提高碳的活度的元素,故增加晶间腐蚀的倾向性,可见,铬提高耐晶间腐蚀性能,镍改善热穿孔的毛管表面质量,但需要控制铬镍比即铬/镍<1.72,使管坯铁素体量<1.5级.提高镍降低铬,即降低铬镍比,就降低了耐晶间腐蚀的倾向,3钛为防止晶间腐蚀产生的办法,除降低碳含量之外,也可向钢中加入钛,因为钛和碳的亲和力比铬和碳的亲和力强,避免晶间析出铬的碳化物,造成晶介贫铬,使钢具有高的耐晶间腐蚀性能,即向钢中加入钛和铌,优先形成碳化钛和碳化铌,一般标准中控制钛含量为Ti=5(C-0.02) ︿0.8,钢中含钛量的增加往往造成成品和半成品的质量下降,唯一办法是降低钢的中碳和氮(最好控制在0.05︿0.06%)含量.四热处理工艺的影响为防止铬镍奥氏体不锈钢产生敏化态晶间腐蚀除成功控制根本条件外,必须正确有热处理工艺保证,为使钢中钛与碳充分形成TiC,热处理温度和时间起决定作用TiC在800℃时开始形成在900℃时形成数量最多,随后在温度升高TiC数量下降.所以采用稳定化处理即在保温2小时,空冷,使TiC在晶内充分析出,可以明显提高耐晶间腐蚀性能,为使缩短热处理时间,并使材料充分软化,尤其当碳钛含量较高时,为使力学性能达到标准要求,钢管多采用固溶修理工艺为1000℃︿1050℃,水冷,此时固溶的钛量较900℃时增加,为保证晶间腐蚀合格.必须相应提高Ti/C的值,含钛不锈钢标准中的上限温度≥1100℃应尽量避免采用尤其是钢中的Ti/C值偏低时.,晶间腐蚀不容易合格五.组织的影响5.1粗晶钢比细晶钢的晶间腐蚀倾向大,.因为在一定体积内粗晶钢的晶界可能较细晶少,在固溶敏化制度处理后(650℃2小时或670℃1小时.Cr23C6沉淀数量一定时粗晶的晶介碳化物密度比细晶大,使粗晶晶介贫铬的倾向增大,热处理温度过高,易形成粗晶,尤其采用电接触加热理时,凭目测往往会超温,造成晶粒粗大,晶间腐蚀不合格。

晶间腐蚀在石油石化行业的危害及防护摘要我国是一个发展大国,经济迅速发展,腐蚀问题显得非常突出,每一个石油化工企业每年的大修、更新、维修费用的6/809以上,用在因腐蚀而报废的设备、管道及金属(非金属)结构更新维护上,腐蚀造成的损失是非常可观的。

而且腐蚀易引起突发的恶性破坏事故,不仅会带来巨大的经济损失,而且往往会引发燃烧、爆炸、人身伤亡和灾难性的环境污染等灾祸,造成严重的社会后果。

这种腐蚀破坏,必须尽力设法避免。

因为消除腐蚀是不可能的,成功的办法就是控制腐蚀,或者说成是防止腐蚀。

因此,控制腐蚀问题一直引起人们的高度关注。

本文主要针对晶间腐蚀的在石油行业的危害进行介绍,以及采取怎么样的预防和减缓措施。

关键词:石油化工企业、危害、晶间腐蚀、措施。

一、晶间腐蚀的定义晶间腐蚀是局部腐蚀的一种,是沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的沿着或紧挨着金属的晶粒边界发生的腐蚀。

晶间腐蚀(Intergranular corrosion),又叫晶界腐蚀。

现在对晶间腐蚀的科技名词定义如下:沿着或紧挨着晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:船舶工程(一级学科) ;船舶腐蚀与防护(二级学科) 。

因金属中晶界组分在介质中的溶解速率远高于晶粒本体的溶解速率而产生的局部腐蚀。

是使金属强度、塑性和韧性大大降低的危害性很大的腐蚀类型。

所属学科:电力(一级学科) ;核电(二级学科) 。

沿着或紧挨着金属晶粒边界发生的腐蚀。

所属学科:机械工程(一级学科) ;腐蚀与保护(二级学科) ;腐蚀类型(三级学科)。

晶间腐蚀由微电池作用而引起局部破坏,这种局部破坏是从表面开始,沿晶界向内发展,直至整个金属由于晶界破坏而完全丧失强度,这是一种危害很大的局部腐蚀。

晶间腐蚀的示意图如图1。

二、晶间腐蚀发生的条件金属及其结构在其所处的环境中,许多因素往往和环境化学因素及电化学因素一起,参与和影响金属腐蚀过程。

除化学因素及金属的冶金因素(成分、金相组织和结构等)外,影响金属腐蚀的环境因素还包括:应力、振动、冲刷、摩擦与磨损等力学、机械学因素;生物学因素等。