凝血和纤溶相关指标对判断AP病情和预后的意义

- 格式:pdf

- 大小:248.88 KB

- 文档页数:3

子痫前期患者检测凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值分析子痫前期是妇产科常见的一种妊娠并发症,严重情况下甚至会危及孕妇的生命安全,因此对子痫前期的早期诊断和监测显得尤为重要。

而实验室检测对于子痫前期患者的诊断和监测起着至关重要的作用。

凝血抗凝和纤溶实验室指标更是对子痫前期的患者进行有效监测和诊断的重要手段。

本文主要对子痫前期患者检测凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值进行分析,以期更好地认识子痫前期患者检测指标的重要性。

1.凝血抗凝和纤溶实验室指标的作用要了解凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值,首先需要了解凝血和纤溶系统在子痫前期发生中的作用。

子痫前期患者通常会出现凝血功能异常以及纤溶系统的改变,这可能导致血栓形成、出血或其他并发症的发生。

通过检测凝血抗凝和纤溶实验室指标来了解患者的凝血功能状态以及纤溶系统的情况,对于早期发现和处理患者异常的情况具有重要意义。

2.检测方法及指标凝血抗凝和纤溶实验室指标主要包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原活动度(PTA)、凝血酶时间(TT)、D-二聚体(D-Dimer)等。

PT和APTT是评价凝血功能的基本指标,PTA和TT也常用于评估患者的凝血功能状态。

D-Dimer是纤溶系统的一个重要指标,其升高可以提示患者出现纤溶系统异常。

通过这些指标的检测,可以全面了解患者的凝血和纤溶状态,为及时诊断和干预提供重要参考。

3.凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值(1)早期诊断和预测通过检测凝血抗凝和纤溶实验室指标,可以对子痫前期患者进行早期诊断,并且预测疾病的发展趋势。

特别是D-Dimer的检测,可以快速了解患者纤溶系统的状态,对于预测血栓性事件的发生以及及时干预有重要价值。

(2)疾病监测和治疗效果评估定期检测子痫前期患者的凝血抗凝和纤溶实验室指标,可以及时发现患者的凝血功能异常或纤溶状态的改变,帮助医生更好地监测疾病的进展情况。

对于治疗效果的评估也起到了重要的作用,医生可以根据这些指标来调整治疗方案,以达到更好的治疗效果。

纤溶指标意义全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:纤溶指标是指体内纤溶系统功能状态的一种反映指标,通常包括溶栓时间(LY30)、溶栓率(LY60)、纤溶酶原时间(TAFI)、D-二聚体(D-Dimer)等。

纤溶指标的检测在临床上具有重要意义,能够帮助医生评估患者体内纤溶系统的功能状态,对很多疾病的诊断和治疗起到重要的指导作用。

纤溶指标可以用于心血管疾病的诊断。

心血管疾病是目前危害人类健康的主要疾病之一,而纤溶功能障碍是导致心血管疾病发生和发展的一个重要原因。

通过检测患者的纤溶指标,可以评估其血液系统的健康状态,及时发现潜在的心血管疾病风险,为早期干预和治疗提供依据。

纤溶指标对于溶栓治疗的疗效监测也具有重要意义。

溶栓治疗是目前治疗心肌梗死、脑卒中等急性血管闭塞疾病的有效手段之一,而纤溶系统的功能状态是影响溶栓治疗效果的重要因素之一。

通过监测患者的纤溶指标变化,可以评估溶栓治疗的疗效,及时调整治疗方案,提高治疗成功率,减少并发症发生。

纤溶指标还与肿瘤、炎症、血栓等疾病的发生和发展密切相关。

纤溶系统在维持血管内环境的稳定中起着重要作用,其功能异常可导致各种疾病的发生。

通过检测纤溶指标,可以帮助医生及时评估患者的疾病状态,指导治疗方案的选择,提高治疗效果。

纤溶指标是一种重要的临床检测指标,对于评估患者的纤溶系统功能状态、指导疾病的诊断和治疗具有重要意义。

在临床实践中,医生应该根据患者的具体情况,合理选择检测项目,并综合分析纤溶指标的变化,为患者的健康提供更加精准的诊疗服务。

希望通过今天的介绍,读者能够对纤溶指标有更加全面的了解,提高对健康的关注和重视,保持良好的生活习惯,预防疾病发生,提升生活质量。

【2000字】第二篇示例:纤溶指标是衡量机体纤溶系统功能的重要指标之一,主要包括纤维蛋白溶解时间(FLT)、D-二聚体(D-Dimer)、纤维蛋白原定量和纤溶酶原活性等。

在临床上,纤溶指标的检测非常重要,可以帮助医生判断患者是否存在纤溶系统功能异常,从而为疾病的诊断和治疗提供重要参考依据。

子痫前期患者检测凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值分析【摘要】子痫前期是一种严重的妊娠并发症,凝血抗凝和纤溶实验室指标对其诊断和治疗具有重要价值。

本文就子痫前期患者的凝血功能变化、检测指标的临床意义以及相关研究进展进行综述。

通过分析实验室指标的选择和解读,探讨了凝血抗凝和纤溶实验室指标在子痫前期的应用前景。

未来的研究方向将着重于深入探讨这些指标与子痫前期的关系,为临床提供更准确的诊断和治疗方案。

凝血抗凝和纤溶实验室指标对子痫前期患者具有重要性,未来的研究将进一步揭示其临床应用前景。

【关键词】凝血功能、子痫前期、凝血抗凝指标、纤溶指标、实验室指标、临床意义、研究进展、重要性、未来研究方向、临床应用、前景展望1. 引言1.1 研究背景子痫前期是一种严重威胁孕妇和胎儿生命健康的并发症,其发病率逐年增加,给临床诊治带来了极大挑战。

子痫前期患者往往伴随着凝血功能的异常,表现为血栓形成和出血倾向。

及时监测患者的凝血抗凝和纤溶实验室指标,对于早期诊断、预防和治疗子痫前期具有重要意义。

过去几十年来,随着实验室检测技术的不断发展,越来越多的研究表明,凝血抗凝和纤溶指标在子痫前期的评估中起着关键作用。

通过检测这些指标,可以更好地了解患者的凝血功能状态,及时干预危险因素,预防并发症的发生。

目前对于凝血抗凝和纤溶实验室指标在子痫前期的价值尚未得到充分的认识。

本研究旨在对子痫前期患者的凝血功能变化、凝血抗凝指标和纤溶指标的临床意义进行深入探讨,为临床医师提供更准确、有效的诊断和治疗策略,从而减少子痫前期的发病率和死亡率。

1.2 研究目的本研究旨在分析子痫前期患者在凝血功能方面的变化及其对预后的影响,探讨凝血抗凝和纤溶实验室指标在子痫前期患者中的应用,评估这些指标对于预测子痫前期患者发生严重并发症的价值。

通过研究凝血抗凝和纤溶参数的变化规律,可以为临床医生提供更客观、有效的指导,从而及时干预和治疗,降低子痫前期患者发生不良结局的风险,提高其生存质量。

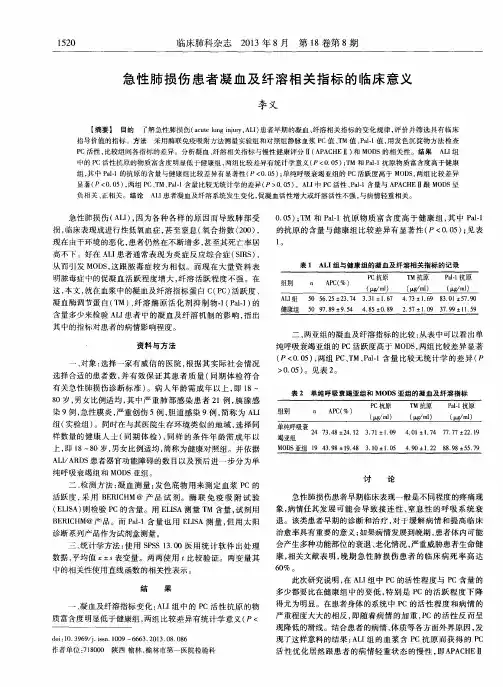

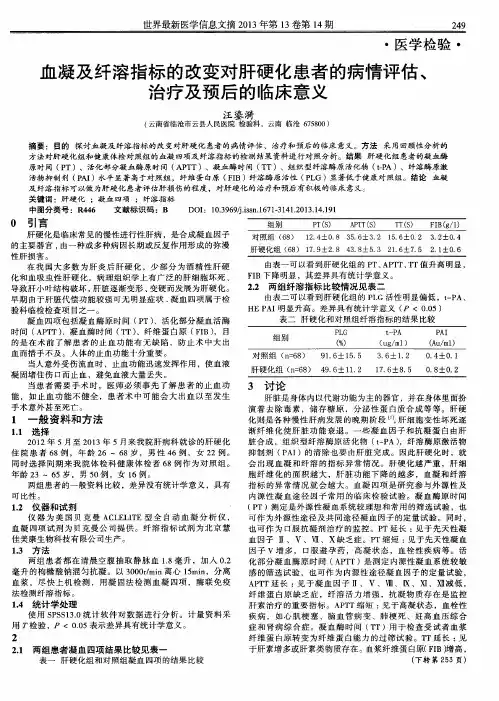

肝硬化患者血凝及纤溶指标的变化及临床意义目的:探讨血凝及纤溶指标的改变对肝硬化患者的病情评估、治疗及预后的临床意义。

方法:对肝硬化组和对照组检测血凝四项,包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶原时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)以及纤溶酶原活性(PLG)、组织型纤溶酶原活化物(t-PA)、纤溶酶原激活物抑制剂(PAI),并对其结果进行统计学分析。

结果:肝硬化组的患者PT、APTT、TT、t-PA、PAI水平明显高于对照组,FIB、PLG活性明显低于健康对照组。

结论:血凝及纤溶指标可用于肝硬化患者评估肝损伤的程度,对其治疗及预后有临床意义。

标签:肝硬化;凝血四项;纤溶酶原激活物肝脏是合成凝血因子的主要器官,Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子均在肝脏合成且半衰期短,需肝脏不断合成补充。

肝硬化时,肝细胞变性坏死,凝血因子合成减少导致血凝时间延长;肝脏清除能力下降,t-PA、PAI浓度增高,纤溶异常。

本文通过对76例肝硬化患者的血凝及纤溶指标分析,探讨其对肝硬化患者的病情评估、治疗及预后的临床意义。

1 资料与方法1.1 一般资料选择来自笔者所在医院体检科健康76例患者为对照组,年龄22~53岁,B 超及实验室检查均正常。

肝硬化组76例,年龄27~66岁,均来自笔者所在医院肝病科,已经确诊并排除造血系统疾病的肝硬化住院患者。

两组患者一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 仪器与试剂仪器为希森美康CA1500型全自动血凝分析仪,血凝四项试剂为德国西门子公司生产,PLG活性、PAI、t-PA采用酶联免疫法,试剂为上海太阳生物技术有限公司生产。

1.3 方法两组患者均在清晨空腹抽静脉血1.8 ml,用109 mmol/L枸橼酸钠0.2 ml混匀抗凝,3000 r/min离心15 min,分离血浆,尽快上机检测,血凝四项的方法为发色底物法,PLG活性、PAI、t-PA采用酶联免疫法。

1.4 统计学处理使用SPSS 11.0统计软件对数据进行分析,计量资料采用t检验,计数资料采用字2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

急性白血病患者凝血与纤溶指标特点分析急性白血病(Acute myeloid leukemia, AML)是一种高度恶性的造血干细胞疾病,特点是幼稚的造血细胞异常增殖,丧失了正常造血功能。

而诊断急性白血病时,凝血与纤溶指标的异常往往是常见的表现之一。

凝血与纤溶是机体维持血液循环平衡的重要机制,它们紧密相连,相互影响,共同维持正常的凝血-纤溶平衡。

在急性白血病患者体内,这种平衡被破坏,导致凝血与纤溶功能的改变。

以下将介绍几种常见的凝血与纤溶指标的特点以及其对急性白血病的意义。

1. 凝血酶原时间(prothrombin time, PT)和活化部分凝血时间(activated partial thromboplastin time, APTT):PT和APTT是常规用于评估凝血功能的指标。

在AML患者中,PT和APTT常常延长,反映了凝血系统的活性下降。

这是因为AML细胞在骨髓内大量增殖,消耗了凝血因子和血小板,导致凝血功能障碍。

2. 血小板计数与活化:AML患者的血小板计数通常较低,因为骨髓中的AML细胞抑制了正常骨髓造血功能。

低血小板计数会导致凝血功能障碍,易出现出血倾向。

研究也发现,在AML患者中,血小板对活化剂的反应性较低,可能主要是由于AML细胞中存在抑制性因子的作用。

3. 纤维蛋白原(fibrinogen):纤维蛋白原是凝血过程的重要组成部分,其水平受到肝脏合成能力和凝血因子消耗的影响。

在AML患者中,纤维蛋白原水平常常降低,反映了凝血系统的活性下降。

低纤维蛋白原水平会增加出血风险。

4. D-二聚体:D-二聚体是纤溶系统活动的标志物,主要反映纤溶功能的活性。

在AML 患者中,D-二聚体水平常常升高,反映了纤溶系统的活动增强。

纤溶功能的异常可能与AML细胞产生的纤溶酶原激活剂和血管内皮细胞的功能异常有关。

急性白血病患者的凝血与纤溶指标表现出凝血功能抑制和纤溶功能亢进的特点。

凝血酶原时间延长和活化部分凝血时间延长反映了凝血功能的下降,血小板计数低和血小板对活化剂反应性下降导致出血倾向,纤维蛋白原水平降低和D-二聚体水平升高反映了纤溶功能的改变。

急性白血病患者凝血与纤溶指标特点分析急性白血病是一种高度恶性的血液系统疾病,其特点是由于血液中白血病细胞的异常增生与蔓延而导致造血功能减退,引起患者全身的多种症状。

在急性白血病的发展过程中,患者体内凝血与纤溶系统的异常改变常常是导致并发症的重要原因之一。

对急性白血病患者凝血与纤溶指标的特点进行分析,对于临床诊断、治疗和预后评估具有十分重要的意义。

一、急性白血病患者凝血与纤溶系统的异常改变1. 凝血系统的异常改变:急性白血病患者体内白血病干细胞的异常增生不仅会导致造血功能的减退,还会引起凝血系统的异常改变。

研究表明,急性骨髓性白血病患者在发病早期常常伴随着血小板减少、凝血因子消耗增加等异常改变,导致血液凝固功能降低,易出现出血倾向。

2. 纤溶系统的异常改变:除凝血系统的异常改变外,急性白血病患者体内纤溶系统的异常活化也是其特点之一。

研究发现,急性白血病患者往往伴随着纤溶酶原激活物水平的升高、纤溶酶原激活物抑制剂水平的降低等异常改变,导致纤溶系统处于持续活化状态,容易引起出血、血栓等并发症。

1. 血小板计数:对于急性白血病患者,血小板数量的变化常常是凝血系统异常的重要标志。

通常情况下,急性白血病患者的血小板计数明显降低,且容易出现持续性的血小板减少,易引起出血。

2. 凝血酶原时间(PT)与部分凝血活酶时间(APTT):PT与APTT是反映凝血系统功能的重要指标,而对于急性白血病患者来说,常常伴随着PT与APTT的延长,暗示着凝血系统功能的减退。

尤其在患者出现明显的出血倾向时,PT与APTT的延长更是倍加引人关注。

3. 凝血酶原活动度(FⅡ)、凝血酶凝血时间(TT)以及纤维蛋白原:FⅡ、TT以及纤维蛋白原是反映凝血系统内在与最终功能的指标,对于急性白血病患者来说,常常伴随着FⅡ的降低、TT的延长以及纤维蛋白原的异常改变,说明患者的凝血系统处于亢进状态,易导致血管内栓塞。

4. D-二聚体:D-二聚体是一种新生的纤维蛋白溶解产物,其水平的升高常常意味着纤溶系统的异常活化。

急性白血病患者凝血与纤溶指标特点分析1. 引言1.1 疾病背景急性白血病是一种高度侵袭性的白血病,主要由骨髓中克隆增殖的原始白细胞繁殖异常引起。

它通常发生在成年人和儿童中,是一种常见的恶性血液病。

急性白血病患者通常会出现骨髓内血细胞增多、外周血中血小板减少等症状。

在治疗方面,化疗是目前治疗急性白血病的主要方法,但其毒副作用较大,容易导致凝血功能障碍和纤溶功能异常。

急性白血病患者的凝血与纤溶指标是评估其病情严重程度和预后的重要指标之一。

凝血指标包括凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、凝血酶时间和纤维蛋白原含量等,而纤溶指标包括纤溶酶原时间、纤溶血浆原活性等。

这些指标的异常变化往往与疾病的发展进程密切相关,对于了解病情的变化和制定治疗方案具有重要意义。

本文将对急性白血病患者的凝血与纤溶指标特点进行分析,探讨其与疾病进展的关系,并讨论影响因素及临床意义,从而为临床医师提供更好的诊断和治疗参考。

1.2 研究目的研究目的是探讨急性白血病患者在凝血与纤溶指标方面的特点,通过分析这些指标的变化及其与疾病进展的关系,了解在这种疾病状态下凝血和纤溶系统的异常表现,为临床诊断和治疗提供更准确的依据。

通过分析影响这些指标变化的因素,为进一步研究急性白血病病理生理机制提供参考。

最终目的是探讨急性白血病患者凝血与纤溶指标的特点及其临床意义,为提高患者治疗效果和生存率提供科学依据。

2. 正文2.1 急性白血病患者凝血指标特点分析急性白血病是一种以骨髓内幼稚白细胞增生为特征的恶性肿瘤。

在急性白血病患者中,凝血指标往往呈现出一些特点。

患者常常出现血小板减少,导致出血倾向增加,凝血功能受到影响。

凝血酶原时间延长、凝血因子活性降低,使得凝血过程受到抑制。

一些研究表明,急性白血病患者往往伴有血栓形成倾向,可能与凝血相关因子的异常表达有关。

急性白血病患者的凝血酶原时间延长、凝血酶活化时间延长、纤维蛋白原水平降低等特点也值得关注。

急性白血病患者的凝血指标表现出一些特点,包括出血倾向增加、凝血功能受到影响以及血栓形成倾向。

凝血常规各指标的临床意义凝血常规是一种常用的实验室检查,用于评估患者的凝血功能状况以及检测凝血相关疾病的诊断和治疗效果。

凝血常规可以分析和评估凝血因子的数量和活性水平,了解患者的凝血功能状况和出血倾向。

下面将详细介绍几个常见的凝血常规指标及其临床意义。

1.凝血酶原时间(PT)和国际标准化比值(INR)凝血酶原时间衡量外源凝血系统的功能,对于评估凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ以及纤维蛋白原的合成和激活状况非常重要。

PT主要用于检测肝脏疾病、凝血因子缺乏或异常、维生素K缺乏、肿瘤和静脉血栓等病理情况。

INR是一种标准化的PT值,常用于国际间的诊断和治疗准则,如学术机构推荐的抗凝治疗指南。

INR大于1.5可能表示凝血功能异常,而INR大于3可能表示严重凝血障碍。

2.活化部分凝血活酶时间(APTT)APTT用于评估内源凝血系统的功能,主要应用于评估凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ和Ⅻ的活性和合成。

APTT处于正常范围时,表示患者的内源凝血系统处于正常功能状态;而APTT延长可能表明凝血因子缺乏、功能异常或使用了影响凝血的药物等。

3.纤维蛋白原(FIB)纤维蛋白原是血浆中的重要凝血因子,参与形成纤维蛋白聚集体,起到止血作用。

FIB水平的异常可以提示纤维蛋白聚集体形成和稳定性的改变,如纤维蛋白原缺乏或纤维蛋白聚集体不稳定,可能导致出血倾向或凝血异常。

4.血小板计数(PLT)血小板是体内最重要的止血成分,主要通过粘附在血管壁的损伤处以及聚集形成血小板栓来维持血管的完整性。

PLT的测量能够帮助评估患者的止血功能和血小板生成情况。

PLT过低可能导致出血倾向,而PLT过高可能增加血栓形成的风险。

5.凝血酶时间(TT)凝血酶时间是血浆中凝血酶形成和止血作用的指标之一、TT的延长可能表示凝血酶生成和功能异常,如可能存在凝血酶因子缺乏或异常。

以上仅是凝血常规中的数个常见指标的临床意义,实际上还有许多其他的凝血参数和指标如凝血酶原活动度、抗凝血因子、溶血试验等在特定情况下也有临床意义。

凝血-抗凝、纤溶功能联合检测对血栓或出血性疾病的诊断意义摘要】目的:评估凝血-抗凝、纤溶功能联合检测在诊断血栓、出血性疾病方面的价值。

方法:选取2013年1月~2013年12月期间,我院所收治的弥散性血管内凝血疾病患者共计30例,设置为DIC组;选取疑似弥散性血管内凝血疾病患者共计30例,设置为疑似DIC组;选取高凝倾向性患者共计30例,设置为高凝倾向组;选取同期健康检查合格的人群共计30例,设置为健康对照组。

对以上组别受检对象给予凝血-抗凝、纤溶功能联合检测。

结果:凝血因子Ⅷ活性检出值方面,DIC组、疑似DIC组与健康对照组对比;血浆抗凝血酶活性检出值方面,DIC 组、疑似DIC组与健康对照组对比;D-二聚体检出值方面,DIC组明显高于疑似DIC组、健康对照组,数据对比差异显著,P<0.05,具有统计学意义。

结论:凝血-抗凝、纤溶功能联合检测能够对患者凝血、抗凝、纤维蛋白溶解功能进行真实客观的评估,在诊断血栓、出血性疾病方面具有参考意义。

【关键词】凝血抗凝纤溶功能检测血栓出血性疾病【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2014)10-0159-02本文以我院近期所收治血栓、出血性疾病患者作为研究对象,以凝血-抗凝、纤溶功能联合检测方法,将其与健康对照组检测结果进行对比,取得了确切结果,总结如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取2013年1月~2013年12月期间,来我院进行健康检查合格的人群共计30例作为研究对象,将其设置为健康对照组(本组中男性18例,女性12例,平均年龄为(43.2±1.9)岁)。

选取我院同期所收治的弥散性血管内凝血疾病患者共计30例,设置为DIC组(男性17例,女性13例,平均年龄为(42.2±3.1)岁),选取疑似弥散性血管内凝血疾病患者共计30例,设置为疑似DIC组(男性20例,女性10例,平均年龄为(41.7±2.5)岁),选取高凝倾向性患者共计30例,设置为高凝倾向组(男性19例,女性11例,平均年龄为(43.6±2.4)岁。

子痫前期患者检测凝血抗凝和纤溶实验室指标的价值分析1. 引言1.1 患有子痫前期的患者子痫前期是一种妊娠期并发症,通常发生在怀孕20周后,患者存在高血压、蛋白尿等症状。

这种情况严重时会演变成子痫,威胁孕妇和胎儿的生命健康。

子痫前期患者的身体对血液循环和凝血功能有很大的影响,凝血抗凝和纤溶实验是检测患者凝血功能和纤溶功能的重要方法。

了解患有子痫前期的患者的凝血抗凝和纤溶指标情况,有助于及时发现异常情况,制定有效的治疗方案,避免并发症的发生。

对于子痫前期患者来说,定期检测凝血抗凝和纤溶实验指标是非常重要的,可以帮助医生了解患者的病情发展趋势,及时采取有效的干预措施,保障患者和胎儿的安全健康。

1.2 实验室指标的重要性实验室指标在子痫前期患者的诊断和治疗中起着至关重要的作用。

通过检测凝血抗凝和纤溶实验指标,可以及时了解患者的血液凝固和纤溶功能状态,为医生提供重要的诊断依据。

凝血抗凝实验可以帮助医生判断患者是否存在凝血功能异常,以及血栓形成的风险。

而纤溶实验则可以评估患者的纤溶功能,帮助医生了解患者的溶栓能力和抗血栓的情况。

这些实验指标的异常往往可以预示着患者存在着潜在的健康风险,及时发现并进行干预可以有效预防并减少并发症的发生。

对于子痫前期患者来说,及时监测凝血抗凝和纤溶实验指标的变化至关重要,可以帮助医生更好地制定个性化的治疗方案,提高治疗效果,降低治疗风险。

实验室指标的重要性不容忽视,对患者的健康状况有着重要的影响。

2. 正文2.1 凝血抗凝实验的价值分析在子痫前期患者中,凝血抗凝实验是非常重要的实验室指标之一。

通过凝血抗凝实验可以了解患者的凝血功能状态,及时发现凝血功能异常,指导临床治疗方案的制定。

下面将从几个方面对凝血抗凝实验的价值进行分析。

凝血抗凝实验可以帮助医生评估患者的凝血功能状态。

通过检测凝血酶原时间(PT)和部分凝血活酶时间(APTT),可以了解患者的凝血功能是否正常。

如果PT和APTT延长,可能表示患者存在凝血功能障碍,需要及时干预治疗,以避免出现出血等并发症。

纤溶测定是临床上用于评估人体纤溶系统功能的重要手段。

纤溶系统是人体内负责溶解血栓、清除瘀血等无用物质的重要机制,对于维持血液的正常流动和预防血栓形成具有重要意义。

因此,纤溶测定的临床意义十分重要。

首先,纤溶测定可以用于诊断血栓性疾病。

血栓性疾病是由于血液中凝血和纤溶系统的平衡失调所引起的,导致血液中形成血栓,阻塞血管,影响正常的血液循环。

通过纤溶测定,可以了解体内纤溶酶活性和纤维蛋白原等指标的水平,从而判断是否存在血栓形成的风险。

其次,纤溶测定在评估血栓治疗效果和预后中也有重要作用。

对于已经发生血栓的患者,通过纤溶测定可以监测其治疗过程中的纤溶酶活性和纤维蛋白原等指标的变化,从而评估治疗效果和预测复发的风险。

例如,如果患者的纤溶酶活性降低或纤维蛋白原水平升高,则可能提示血栓复发的风险增加。

此外,纤溶测定在判断肝脏疾病和鉴别黄疸类型中也具有一定的参考价值。

肝脏是人体内合成纤维蛋白原和纤溶酶的主要器官,当肝脏受损时,这些物质的合成能力会受到影响,导致纤溶酶活性下降和纤维蛋白原水平升高。

因此,通过纤溶测定可以评估肝脏功能的状况,并有助于鉴别黄疸的类型。

值得注意的是,纤溶测定的结果解读需要结合其他检查结果和临床表现进行综合分析。

在某些情况下,高纤溶酶活性和低纤维蛋白原水平可能提示出血性疾病或免疫系统疾病等其他疾病的存在。

因此,临床医生需要全面考虑患者的病情和检查结果,以做出准确的诊断和治疗方案。

除了上述提到的临床意义外,纤溶测定还具有其他方面的应用价值。

例如,通过研究纤溶酶活性和纤维蛋白原等指标的变化,可以了解某些药物的疗效和作用机制,为临床治疗提供依据。

此外,在流行病学研究中,纤溶测定可以用于评估人群中血栓形成和心血管疾病的风险,为预防和控制这些疾病提供科学依据。

通过纤溶测定可以了解人体纤溶系统的功能状况,从而有助于诊断血栓性疾病、评估治疗效果和预后、判断肝脏疾病和鉴别黄疸类型等方面的应用。

同时,还需要进一步加强对纤溶测定的研究和实践,以提高其准确性和可靠性,为临床治疗和预防提供更加科学和有效的依据。

急性白血病患者凝血与纤溶指标特点分析急性白血病是一种危害性极大的血液系统疾病,常见于儿童和年轻人,其特点是由于异常增殖的白血病细胞占据了正常造血细胞的空间,导致正常的造血功能受到抑制,进而引发出血、感染等并发症。

由于急性白血病患者体内白细胞数量增多,常导致凝血与纤溶系统的异常,因此对急性白血病患者的凝血与纤溶指标进行分析对于疾病的诊断、治疗及预后评估具有重要意义。

急性白血病患者的凝血与纤溶指标主要反映了其凝血系统的功能状态、出血的风险以及血栓形成的可能性。

下面我们就来分析一下急性白血病患者凝血与纤溶指标的特点。

1. 凝血指标急性白血病患者常伴有出血倾向,主要是由于血小板功能障碍和凝血因子的异常造成的。

凝血功能检测中常用的指标包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原浓度(FIB)和D-二聚体(D-Dimer)等。

PT和APTT是评价凝血因子活性的常用指标,PT延长提示凝血因子Ⅶ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ和纤维蛋白原的活性降低,APTT延长提示凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ的活性降低。

在急性白血病患者中,由于白血病细胞占据了骨髓内的空间,导致正常的造血功能受损,从而引起凝血因子的合成和活性降低,所以急性白血病患者的PT和APTT常呈现延长的状态。

急性白血病患者的纤维蛋白原浓度(FIB)常常升高,这是由于白细胞异常增生和炎症反应导致纤维蛋白原合成增加,同时肝脏清除功能降低也是导致纤维蛋白原升高的重要原因。

而D-二聚体(D-Dimer)则是体内纤维蛋白溶解产物,可以反映出血管内皮细胞受损和血栓形成的风险,而在急性白血病患者中,D-Dimer常升高,提示患者具有较高的血栓形成风险。

2. 纤溶指标急性白血病患者的纤溶系统也常处于异常状态,体内纤溶酶原激活后转化为纤溶酶,能够溶解纤维蛋白形成的血栓,从而维持血管的通畅。

而在急性白血病患者中,由于炎症反应的持续存在和白细胞异常增生,体内纤溶酶原激活状态常处于增加状态,因此纤溶指标中纤溶酶原活化时间(ECLT)、纤溶酶、纤溶酶原浓度、纤溶酶原激活物(TAFI)等指标均显示异常增高。

急性脑梗塞rt-PA静脉溶栓后凝血、纤溶指标动态变化及临床意义发表时间:2016-07-05T16:58:00.197Z 来源:《中华医学杂志》2016年4月第16期作者:蔡俊秀刘志英胡霞[导读] PAI-1的变化与T-PA大致相反。

结论:溶栓治疗后凝血与纤溶并存,而以纤溶占优势,该规律可以为rt-PA静脉溶栓安全性、有效性提供指导。

蔡俊秀刘志英胡霞[摘要]目的:研究探讨急性脑梗死患者rt-PA静脉溶栓治疗后患者凝血、纤溶指标变化情况。

方法:选取经rt-PA静脉溶栓治疗的急性脑梗塞患者30例,比较溶栓前后的不同时间点患者的凝血、纤溶指标动态变化情况。

结果:静脉溶栓后,患者的TT、APTT、PT均延长,Fib水平下降,但溶栓后6h内的变化差异不大(P>0.05);TAT在溶栓后2h、6h明显增高,溶栓后12h迅速下降。

D-D在溶栓后2h显著升高,24h 后降低,与溶栓前相比,水平仍比较高,比较均有统计学差异(P<0.05)。

FDP则表现出溶栓后2h明显增高,溶栓后24h降至原水平的情况。

T-PA溶栓后即刻直线上升,与溶栓前相比有显著差异(P<0.05);PAI-1的变化与T-PA大致相反。

结论:溶栓治疗后凝血与纤溶并存,而以纤溶占优势,该规律可以为rt-PA静脉溶栓安全性、有效性提供指导。

[关键词]急性脑梗塞 rt-PA静脉溶栓凝血指标纤溶指标动态变化DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.16.11作者单位:830011,新疆,新疆医科大学第五附属医院通信作者:胡霞,Email:2660181731@。

支持项目:新疆医科大学第五附属医院基金项目(项目编号WFY2014014)Index of the dynamic changes and clinical significance of coagulation and fibrinolysis in patients with acute cerebral infarction rt-PA after intravenous thrombolysisCai Junxiu,Liu Zhiying,Hu XiaAbstract:Objective: To study the changes of coagulation and fibrinolysis in patients with acute cerebral infarction after intravenous thrombolytic therapy in patients with rt-PA. Methods: 30 patients with acute cerebral infarction treated by rt-PA were selected, and the dynamic changes ofcoagulation and fibrinolytic index were compared before and after thrombolysis. Results: PT, TT, APTT were increased and Fib levels was decreased in 6 hours, but the changes were not significant (P > 0.05).TAT was sharply increased in 2 hours and 6 hours,then decreased after 12 hours. D-D was significantly increased after 2h thrombolysis, and the level of 24h was significantly higher than before treatment, and the difference was statistically significant(P < 0.05). FDP of 2 hours was significantly higher than that of 24 hours after thrombolysis. T-PA was great increased just after embolysis.the changes of PAI-1 was on the contrary.Conclusion:After dissolving embolus,coagulation and fibrinolysis existed simultaneously,but fibrinolysis is in superior.The phenomenon is important for the safety and effect of rt-PA vein thrombolysis.Keywords:acute cerebral infarction; rt-PA vein thrombolysis; coagulation index; fibrinolysis index; dynamic change急性脑梗塞指的是因脑血管急性阻塞诱发局部血供中断造成的一组阻塞性脑血管病,具有发病率高、致死率高、致残率高、复发率高的特点[1]。

纤溶指标意义

纤溶指标是用于评估体内纤维蛋白溶解系统活性的一组检测项目,它们对于诊断和监测血栓形成及相关疾病具有重要意义。

以下是纤溶指标的一些意义:

1. D-二聚体: D-二聚体是交联后纤维蛋白被纤溶酶降解时产生的一种特异标志物。

它可以作为确定体内是否有血栓形成及继发性纤溶活动的指标。

D-二聚体水平的升高可能表明存在高凝状态或纤溶亢进。

2. 纤溶活力: 纤溶活力的增强可能见于继发性或原发性纤溶功能亢进等状况。

这可以通过特定的检测方法来评估。

3. 凝血酶原时间(PT): 虽然PT主要是反映血浆中凝血因子活性的指标,但它也与纤溶系统的功能有关。

PT延长可能与凝血因子消耗有关,这在一定程度上可以反映出纤溶系统的活性。

4. LY30和EPL值: 这些参数反映了血凝块的溶解速度。

如果这些值较高,可能表示血凝块溶解得快,考虑为纤溶亢进的状态。

综上所述,纤溶指标在临床上的应用非常广泛,尤其是在排除肺栓塞、监测抗凝治疗、评估血栓性疾病等方面。

通过这些指标,医生可以更好地了解患者的凝血和纤溶状态,从而制定合适的治疗方案。