《斜视的手术治疗》word版

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:12

斜视的手术治疗方法和护理现代的社会,电脑以及手机非常普及,而且儿童也会学着大人一样,一直玩手机,所以导致现在很多儿童都斜视,单眼内斜视,行斜视眼的内直肌后徒术、外直肌缩短术。

对内斜视度数较大者,因考虑辐辏功能,所以除做双眼内直肌后徒5~6mm外,主要采取外直肌缩短加前徒的联合手术。

一般可矫正70Δ~90Δ度数。

对间歇性外斜视和恒定性外斜视,根据外斜视三种类型(外展过强型、集合不足型和基本型)选择手术方式。

外展过强型行双眼外直肌后徒,不足部分行内直肌缩短。

集合不足型行双眼内直肌缩短,不足部分行外直肌后徒。

基本型一般以单眼非对称性手术为主。

A-V征斜视,在矫正水平斜视的同时,将双眼内、外直肌垂直移位,内直肌向A征V征的闭口端移位,外直肌向A征或V征的开口端移位。

上下移位根据A-V征大小决定,一般5mm~10mm即可。

对先天性上斜肌麻痹以矫正代偿头位为目的,如果下斜肌功能亢进者做下斜肌减弱术。

外直肌麻痹做内直肌后徒,外直肌与上下肌联扎术。

上斜视则采用上直肌后徒,如果一条直肌后徒矫正不足,再做直接对抗肌的加强术。

儿童斜视手术护理( 1) 术前心理护理: 由于环境的变化,儿童患者入院后都普遍的对医护人员产生陌生和恐惧的心理,我们要根据不通年龄段的儿童患者的特点,采取不同的心理护理方式,与儿童患者的父母充分的沟通,并且尽最大的可能满足他们的要求。

采取有针对性的护理办法,引导、分散儿童患者对手术的注意力,并且改变他们不配合的情绪,使儿童患者安静的休息,要耐心细致的向儿童患者及其家属讲解手术目的及预期能够达到的效果,并且告诉他们斜视矫正手术的优点和麻醉方式,消除他们对手术的恐惧心里,并且博得他们的信任。

在和儿童患者讲解手术过程中我们医护人员注意表达方式,应该用和蔼可亲的语气与儿童患者进行沟通,这样可以让他们对医护人员有一个良好的印象。

学龄前的儿童患者以直觉为主,凭借外物具体的印象引起的联想进行思维,不能够考虑事物间的逻辑关系和进行推理,他们对患有的疾病本身并不关心,而是担心与父母分开和手术的疼痛。

第十三章斜视的手术治疗第一节斜视的术前检查手术前应明确诊断,对于共同性斜视应明确其种类和类型,非共同性斜视,尤其是麻痹性斜视应明确麻痹的肌肉、是否完全麻痹、拮抗肌和配偶肌的功能。

除了运动方面,知觉状态、视力和屈光状态也是决定手术成功的重要因素。

一. 一般检查病史:包括发病的年龄、发病的过程、既往的治疗(戴镜、手术和弱视治疗)出生史、个人发育史和家族遗传室。

体征:斜视的方向、代偿头位等。

视力:包括裸眼视力、矫正视力和近视力等。

屈光状态:对于不能主觉验光、或远视度数较高的婴幼儿应使用睫状肌麻痹剂充分麻痹睫状肌,检影验光。

二、运动方面的检查遮盖法:包括遮盖试法、去遮盖试法和交替遮盖试法。

了解斜视的性质、优势眼等。

角膜照影法(Hirschberg’s test):初步了解斜视的性质和度数、有无旁中心注视。

眼球运动:包括单眼运动和双眼运动。

诊断眼位、Parks 三步法和倾头试法(Bielchowsky’s test)了解各条眼外肌的功能。

1、单眼运动:内转、外转、上转、下转2、双眼运动:诊断眼位正常眼肌活动野内直肌:上下泪小点连线通过瞳孔内缘外直肌:外眦与角膜外缘平齐垂直直肌:内外眦连线通过角膜上缘斜肌:内外眦连线通过角膜下缘异常双眼眼球运动的记录:内、外直肌:不足、过强,以mm数记录垂直直肌和斜肌:分级见第十一章。

1573.Parks 三步法和倾头试法(Bielchowsky’s test)Hess屏和Lacaster屏检查:帮助确定麻痹的肌肉、拮抗肌和配偶肌的功能牵拉试验:了解肌肉是否有挛缩、被动运动受限和矛盾性复视。

三.知觉方面的检查了解有无抑制、视网膜对应状况和有无旁中心注视等。

同视机检查:三级视功能Maddox杆Baggolinni线状镜检查Worth四点灯四、斜视度的测量包括33cm 和6 m ,右眼注视和左眼注视、裸眼(SC)和戴镜(CC)。

对于非共同性斜视应行六方位的斜视角检查,向上注视25︒和向下注视25︒的斜视角是诊断A V 综合症的依据。

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:斜视手术方案# 斜视手术方案## 1. 简介斜视,又称为斜视眼,是一种常见的眼科疾病,特征是眼球不能同时朝向同一个方向。

斜视手术是一种常见的治疗斜视的方法,通过手术调整眼外肌的位置或功能,从而使眼球能够协调运动,达到改善或矫正斜视的目的。

本文将介绍斜视手术的一般方案,包括手术适应症、手术前准备、手术步骤、手术后护理等内容,以帮助读者了解斜视手术的过程和注意事项。

## 2. 手术适应症斜视手术适用于以下情况:- 持续性斜视,无法通过非手术方法矫正;- 弱视的斜视患者,手术可以增强视力发展的机会;- 在药物治疗、视觉治疗等方法无效的情况下。

但需要注意的是,并非所有斜视患者都适合进行手术,具体是否适合手术需要经过眼科医生的评估和判断。

## 3. 手术前准备在斜视手术前,需要进行一系列的检查和准备:- 视功能检查:包括视力检查、弱视评估等;- 眼底检查:用于评估眼球内部结构的健康情况;- 眼位测量:用于确定斜视的类型和程度,帮助制定手术方案;- 儿童患者还需要进行全身检查,排除其他潜在的疾病。

在手术前,患者还需要了解手术的风险和效果,与医生充分沟通,确保做好心理准备。

## 4. 手术步骤斜视手术的具体步骤可以根据患者的情况和眼肌的状况而有所差异,但通常包括以下几个步骤:1. 麻醉:手术前会给患者进行局部麻醉或全身麻醉,以确保手术过程的舒适和安全。

2. 眼球固定:通过使用特殊的器械或吸附器等,将患者的眼球固定住,保持稳定的位置。

3. 切口:在眼部进行小切口或切开结膜,以便手术器械能够接触到眼外肌。

4. 调整肌肉:根据手术方案,经过精确的手术操作,调整斜视患者眼外肌的位置或功能。

5. 缝合:在完成肌肉调整后,将切口或切开的结膜进行缝合。

整个手术过程需要经验丰富的眼科医生进行操作,以确保手术的安全和有效。

## 5. 手术后护理斜视手术后,患者需要进行适当的护理和恢复:- 患者需要配合医生的建议进行眼部护理,包括使用眼药水、涂抹眼膏等;- 术后需要避免剧烈运动和剧烈用眼,避免眼部受到外力冲击等;- 定期复诊,进行眼位测量和视力检查,以评估手术效果并及时发现并处理并发症。

康瑛专题演讲《斜视的手术治疗》在2015年多宝视视觉研讨会中,中山大学中山眼科中心的康瑛教授带来了《斜视的手术治疗》的精彩分享,下面是康教授的演讲主要内容。

一、斜视手术简史18世纪初,斜视手术还没有形成完整的概念。

青光眼及白内障医生John Taylor 率先为斜视病人进行斜视手术,但并不是真正意义上的斜视手术,只是眼睛下眼睑对应的球结膜缝了一针,把好眼遮住,让斜眼看起来变正,并没有真正的矫正斜视。

1839年Dieffenbach JF 斜视手术之父于1839年10月26日3点钟,在6人见证,为内斜病人实施斜视手术,是有史料记载的世界上第一台真正的意义上的斜视手术。

中国的斜视手术发展比欧洲晚一百多年,但是发展迅速。

二、斜视手术目的斜视手术的主要目的有两个:恢复双眼单视和矫正眼位、改善外观。

在哪些情况下需要手术呢?一般恒定斜视的病人、非调节型内斜的病人及视力情况可以但还有斜视都需要进行斜视手术。

并不是每一位斜视的患者都可以恢复双眼单视功能,一般病情发现较晚,错过了恢复双眼单视的治疗时期的病人,斜视手术的主要目的就是为了改善外观,好看。

1、单眼视功能想恢复单眼视功能,是要具备一定的条件的,必须双眼视力相当,眼球运动良好及视觉中枢正常。

并且单眼视功能分为三级,分别是同时知觉(I级视)、融合功能(II级视)、立体视(III级视)。

同时知觉:两眼能同时以黄斑中心凹注视同一个物像。

必备的三个条件:正常视网膜对应、共同的视觉方向、无视觉抑制。

融合功能主要分为感觉性融合和运动性融合。

感觉性融合主要包括:同时知觉的基础上、大脑分析处理、一个完整物像。

运动性融合包括:枕叶的心理视觉反射、非对应点分离物象→眼球定位运动→中心凹或对应点。

立体视:深度觉或立体觉,在没有运用对比敏感度、参照系等仍可判断物体位置的一项高级的视觉功能。

只有哺乳类的动物才具备。

主要包括:融合功能的基础上、双眼物像不完全相同、大脑分析产生深度感。

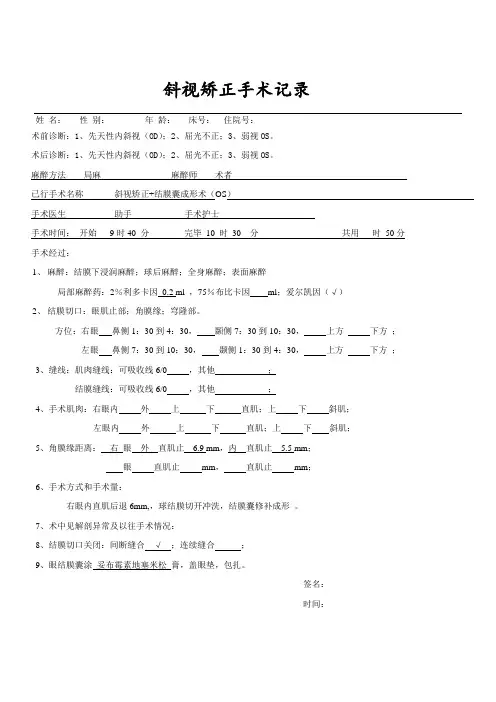

斜视矫正手术记录

姓名:性别:年龄:床号:住院号:

术前诊断:1、先天性内斜视(OD);2、屈光不正;3、弱视OS。

术后诊断:1、先天性内斜视(OD);2、屈光不正;3、弱视OS。

麻醉方法局麻麻醉师术者

已行手术名称斜视矫正+结膜囊成形术(OS)

手术医生助手手术护士

手术时间:开始9时40 分完毕10 时30 分共用时50分手术经过:

1、麻醉:结膜下浸润麻醉;球后麻醉;全身麻醉;表面麻醉

局部麻醉药:2%利多卡因0.2 ml ,75%布比卡因ml;爱尔凯因(√)

2、结膜切口:眼肌止部;角膜缘;穹隆部。

方位:右眼鼻侧1:30到4:30,颞侧7:30到10:30,上方下方;

左眼鼻侧7:30到10:30,颞侧1:30到4:30,上方下方;

3、缝线:肌肉缝线:可吸收线6/0 ,其他;

结膜缝线:可吸收线6/0 ,其他;

4、手术肌肉:右眼内外上下直肌;上下斜肌;

左眼内外上下直肌;上下斜肌;

5、角膜缘距离:右眼外直肌止 6.9 mm,内直肌止 5.5 mm;

眼直肌止mm,直肌止mm;

6、手术方式和手术量:

右眼内直肌后退6mm,,球结膜切开冲洗,结膜囊修补成形。

7、术中见解剖异常及以往手术情况:

8、结膜切口关闭:间断缝合√;连续缝合;

9、眼结膜囊涂妥布霉素地塞米松膏,盖眼垫,包扎。

签名:

时间:。

V型斜视的手术治疗【关键词】斜视;手术方法“A-V”综合征是一种临床上较为常见的亚型水平斜视,其中V型斜视的发病率明显高于A型斜视。

从2003年9月至2008年3月,烟台康爱眼科医院共收治V型斜视患者27例,采用手术治疗,疗效显著。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 V型斜视27例,男15例,女12例,年龄5~35岁,V型外斜17例,V型内斜10例,伴下斜肌功能过强者22例,不伴有下斜肌功能过强者5例,伴不正者12例。

1.2 检查方法常规眼科检查,视力检查,采用国际标准视力表,给予主客观论点,确定屈光度及矫正视力。

1.2.1 眼位检查戴镜矫正屈光不正后,用三棱镜如遮盖法检查手术前后的正前位(原在位),上、下转25°时的水平偏斜度。

1.2.2 眼球运动检查判断是否存在下斜肌功能亢进及确定亢进程度,“+”为双眼向左或向右侧转动时,内转眼不出现上转,而向该侧上方注视时,内转眼轻度上转,“++”为双眼向左或右侧转动时,眼转眼轻度上转,而向该侧上方注视时,则出现明显上转,“+++”为双眼向左/右侧转动时,内转眼出现明显上转。

1.3 手术方法本组10例在神经安定麻醉下进行手术外,其余均在局部麻醉下进行。

我们根据是否存在下斜肌过强及单侧/双侧下斜肌过强将病例分为5组:(1)V型外斜不伴有下斜肌过强者2例,其中上下注视斜视角差异<25° 1例,行双外直肌徙后术同时将外直肌止点上移5 mm;(2)V型外斜伴有单侧下斜肌过强者5例,行双侧外直肌徙后术矫正水平斜视的同时,行一侧下斜肌切断术。

(3)V型外斜伴双侧下斜肌过强者10例,行双侧外直肌,徙后术矫正水平斜视的同时行双下斜肌切断术,对双侧非对称性下斜肌过强者,过强侧加行下斜肌部分切除术。

(4)V型内斜不伴有下斜肌过强者3例,行双眼内直肌后徙合并肌腱下移术,肌腱下移5~10 mm。

(5)V型内斜伴双侧/单侧下斜肌过强7例,行双侧内直肌后徙合并单侧/双侧,下斜肌切断术。

治疗斜视复视的手术方法:1、肌肉减弱术原理:通过减弱过强的眼外肌力量,使眼球运动达到平衡状态。

应用:适用于眼外肌力量过强导致的斜视和复视。

手术步骤:在结膜上做一小切口,用斜视钩勾出手术的肌肉,分离节制韧带,做肌肉双套环缝线,然后将强的肌肉后徙或断腱。

2、肌肉加强术原理:通过加强较弱的眼外肌力量,使眼球运动达到平衡状态。

应用:适用于眼外肌力量过弱导致的斜视和复视。

手术步骤:在结膜上做一小切口,用斜视钩勾出手术的肌肉,分离节制韧带,做肌肉双套环缝线,然后将弱的肌肉截除或折叠。

3、水平肌肉垂直移位术原理:通过改变眼外肌的垂直位置,使眼球运动恢复正常。

应用:适用于某些特殊类型的斜视和复视。

手术步骤:类似于肌肉减弱术和肌肉加强术,但重点在于将水平方向的肌肉垂直移位。

4、眶蜂窝组织炎脓肿切开引流术原理:对于眶蜂窝组织炎导致的复视,当脓肿形成时,需要及时排脓以解除对眼球的压迫。

应用:适用于眶蜂窝组织炎后期导致复视的患者。

手术步骤:直接对脓肿进行切开,并进行引流。

5、白内障手术原理:通过摘除白内障或植入人工晶状体,改善视力并可能间接纠正由白内障引起的复视。

应用:适用于白内障引起的复视。

手术方法:包括白内障超声乳化术和白内障囊外摘除术。

6、脑肿瘤切除术原理:通过切除脑肿瘤,解除肿瘤对眼眶内组织的压迫,从而改善复视。

应用:适用于脑肿瘤引起的复视。

手术方法:根据肿瘤的位置和大小,选择合适的手术入路进行切除。

7、斜视矫正手术(一般原则)手术总原则:将强肌减弱,将弱肌增强。

麻醉方式:可在局麻或全麻下进行。

手术步骤:包括在结膜上做切口、勾出手术肌肉、分离节制韧带、做肌肉双套环缝线、调整手术量、缝合结膜切口等。

论斜视手术的治疗斜视是眼科临床的常见病,儿童患者多见,其不仅影响容貌,还影响儿童的生长发育、心理健康以及双眼视觉的形成。

斜视的治疗包括非手术治疗和手术治疗,部分患者必须通过手术的方法才能达到恢复其双眼视觉和改善外观的目的[1]。

近年来,斜视手术无论在手术肌肉的量和手术方式都有一些新的改进。

现综述如下:1 斜视的病因为了更好地理解手术治疗斜视的有关问题,有必要对斜视的病因作一简要的复习。

关于斜视的确切病因目前还不是十分清楚,一般认为有神经因素、解剖因素、融合机能缺陷因素、遗传因素等。

在神经因素中大多数学者[2]主张斜视是集合与外展的异常所致,集合过弱,外展过强,或二者同时并存,则产生外斜。

而Worth[3]认为斜视是融合机能不全的后果,由于双眼视力不等或由于促进双眼单视的中枢条件不利而引起融合机能发育不全或完全丧失时,则患者不能用双眼注视而形成斜视。

在解剖因素中,一般多见于内直肌附着点的异常[4],在不同的患者中,内直肌附着点与角膜缘之间的距离不同,小于正常人的长度,从而导致眼球外展运动的限制,出现内斜视。

或眼外肌单独发育过度,或伴有对抗肌的发育不全所致。

但这个学说不能解释间歇性斜视。

有些学者认为[5]斜视与遗传有一定关系,但可能为多基因而并非直接遗传,因为斜视患者在解剖、生理及其它条件上大都有共同特点,有利于斜视发生。

总之,关于斜视的病因有很多不同的观点,事实上这些因素都在不同程度上起一定作用。

2 斜视的手术治疗2.1 斜视手术的目的斜视手术的目的一方面是为了改善外观,但恢复双眼单视和立体视觉减轻视疲劳以达到功能治愈则更为重要[6]。

斜视通过手术矫正,使双眼视轴平行,恢复正常双眼视功能。

并使畸形的眼位、头位获得美容改观,使自卑的心理获得解放。

2.2 斜视手术适应证随着人们生活水平的提高,对视功能及美容的要求也提高,斜视要求手术矫正的患者逐年增多。

对非调节性斜视患者来说,一般水平斜视度在15△以上者、垂直斜视度在10△以上者可以手术治疗[7]。

外展神经麻痹非共同性内斜视的手术治疗外展神经麻痹是一种常见的眼肌麻痹疾病,它会导致眼球向鼻侧转动困难,同时伴随内斜视。

手术治疗作为一种有效的治疗方法,可以帮助患者恢复正常的眼球运动和改善视觉功能。

本文将介绍外展神经麻痹非共同性内斜视的手术治疗方法及其疗效。

一、手术治疗介绍外展神经麻痹非共同性内斜视的手术治疗主要包括肌腱移位和外斜肌固定术。

肌腱移位是通过改变眼外肌的位置来恢复正常的眼球运动。

外斜肌固定术则是通过缩短或松弛外斜肌来调整眼球的位置。

二、肌腱移位手术肌腱移位是一种常见的手术治疗方法,它通过改变眼外肌的位置来纠正眼球运动障碍。

手术中,外斜肌和内直肌需要进行相应的调整。

具体的操作步骤如下:1. 手术切口:通常在结膜内侧进行切口,切口长度约为5-7毫米。

2. 眼外肌操作:首先,外斜肌需要被削弱或缩短,可以采取松解、部分切除或缝合固定等方式。

然后,内直肌需要被调整为增强眼球外展功能。

3. 切口缝合:在完成以上操作后,需要将切口进行细致的缝合,确保切口的愈合。

肌腱移位手术可以显著改善外展神经麻痹非共同性内斜视患者的眼球运动功能,提高视觉质量。

手术后的康复期大约需要3-6个月,患者需要进行一定的规律康复训练和眼球运动锻炼。

三、外斜肌固定术外斜肌固定术是另一种常见的手术治疗方法,适用于那些需要增强眼外肌功能的患者。

具体操作步骤如下:1. 手术切口:切口的位置通常在结膜内侧或结膜外侧,切口长度约为5-7毫米。

2. 外斜肌操作:外斜肌固定术的目的是缩短或松弛外斜肌,从而调整眼球位置和改善眼球运动。

3. 切口缝合:手术完成后,需要将切口进行细致缝合,确保切口愈合。

外斜肌固定术可以改善外展神经麻痹非共同性内斜视患者的内斜视情况,提高视觉功能和外斜肌的运动范围。

术后的康复期也需要进行适当的康复训练和眼球运动锻炼。

四、手术风险及注意事项手术治疗是一种有效的方法,但也存在一定的风险和注意事项。

手术过程中可能导致出血、感染、眼外肌功能不全等并发症。

斜视治疗方案(专业文档)1、对于度数比较小、无症状的外隐斜,因儿童的融合和辐辏能力较强可不作任何治疗,但有的隐斜患儿近距离视物后有眼胀、眼眶酸痛、头痛等视疲劳症状,可适当治疗。

外隐斜可作辐辏训练以加强双眼内转肌的力量控制外隐斜。

2、若效果不佳,还可配戴三棱眼镜(配镜要慎重)。

3、对看近大于10°(20Δ)的外隐斜,可考虑手术治疗。

4、间歇性外斜视的儿童应该经常做斜视度及同视机检查,以了解其双眼视功能情况,在双眼单视功能尚未破坏以前尽早手术治疗。

如双眼单视功能丧失,7岁前手术矫正仍有恢复正常的可能。

5、如斜视度数很小,可以戴负镜及辐辏训练,但只能减轻症状,不易治愈。

间歇性外斜视合并视力不良者也需充分散瞳、验光,如合并近视,应经常配戴合适的近视眼镜(足量矫正),控制外斜有可能得到一定程度的帮助。

如果是远视,应按用最低的镜片度数(低量矫正),达到最佳的矫正视力的原则配镜,并做弱视训练。

如仍存在外斜者,则需手术治疗。

6、共同性斜视中先天性内斜视虽与眼的调节无关,但对双眼单视功能发育影响很大,最好的治疗是在2岁以前视功能发育初期做手术矫正。

2~3岁以后发生的内斜多与远视眼引起的调节性辐辏过度有关,这种斜视要充分散瞳后验光,有远视者配足量眼镜,坚持戴镜3~6月使斜视矫正或部分矫正后,再对于残存的内斜手术治疗。

戴镜后内斜无改变的,双眼视力平衡后,可以考虑手术治疗。

斜视完全矫正的继续戴镜,调节性内斜视多为远视,一旦发现应散瞳验光,配足量远视眼镜矫正,戴镜后多能使调节性内斜完全正位。

每个人都希望自己能拥有健康,因为健康是生活幸福,事业成功的基础。

回溯上个世纪中期,人们普遍概念认为“没有疾病就是健康”;至1977年,世界卫生组织将健康概念确定为“不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是身体、心理和社会适应的完满状态”;到20世纪90年代,健康的含义注入了环境的因素,即健康为:“生理—心理—社会—环境”四者的和谐统一;进入21世纪,“健,康、智、乐、美、德”六个字组成了更全面的“大健康”概念,成为幸福人生的更佳境界。

斜视的手术治疗(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】眼;斜视;眼外科手术斜视是眼科临床的常见病,儿童患者多见,其不仅影响容貌,还影响儿童的生长发育、心理健康以及双眼视觉的形成。

斜视的治疗包括非手术治疗和手术治疗,部分患者必须通过手术的方法才能达到恢复其双眼视觉和改善外观的目的[1]。

近年来,斜视手术无论在手术肌肉的量和手术方式都有一些新的改进。

现综述如下:1 斜视的病因为了更好地理解手术治疗斜视的有关问题,有必要对斜视的病因作一简要的复习。

关于斜视的确切病因目前还不是十分清楚,一般认为有神经因素、解剖因素、融合机能缺陷因素、遗传因素等。

在神经因素中大多数学者[2]主张斜视是集合与外展的异常所致,集合过弱,外展过强,或二者同时并存,则产生外斜。

而Worth[3]认为斜视是融合机能不全的后果,由于双眼视力不等或由于促进双眼单视的中枢条件不利而引起融合机能发育不全或完全丧失时,则患者不能用双眼注视而形成斜视。

在解剖因素中,一般多见于内直肌附着点的异常[4],在不同的患者中,内直肌附着点与角膜缘之间的距离不同,小于正常人的长度,从而导致眼球外展运动的限制,出现内斜视。

或眼外肌单独发育过度,或伴有对抗肌的发育不全所致。

但这个学说不能解释间歇性斜视。

有些学者认为[5]斜视与遗传有一定关系,但可能为多基因而并非直接遗传,因为斜视患者在解剖、生理及其它条件上大都有共同特点,有利于斜视发生。

总之,关于斜视的病因有很多不同的观点,事实上这些因素都在不同程度上起一定作用。

2 斜视的手术治疗2.1 斜视手术的目的斜视手术的目的一方面是为了改善外观,但恢复双眼单视和立体视觉减轻视疲劳以达到功能治愈则更为重要[6]。

斜视通过手术矫正,使双眼视轴平行,恢复正常双眼视功能。

并使畸形的眼位、头位获得美容改观,使自卑的心理获得解放。

2.2 斜视手术适应证随着人们生活水平的提高,对视功能及美容的要求也提高,斜视要求手术矫正的患者逐年增多。

对非调节性斜视患者来说,一般水平斜视度在15△以上者、垂直斜视度在10△以上者可以手术治疗[7]。

因斜视、眼球震颤引起的代偿头位可以手术矫正。

后天性眼外肌麻痹引起的复视,经过6~8个月药物治疗不能恢复者,在光学矫正无效时,可以试行手术治疗。

隐斜视引起的肌性视力疲劳,在光学矫正无效时,可以试行手术治疗。

2.3 斜视手术量的估计到目前为止,斜视手术量的计算依然受到发病年龄、双眼视力、屈光状态、斜视的发病诱因、肌肉筋膜发育状况、肌张力的大小,手术方案的拟定、肌肉缝线位置的测量、手术中出血、手术后粘连、手术者操作技巧等各种因素的干扰,不能用简单的方式决定。

因此我们将斜视手术前量的计算称为估计更客观。

传统的手术量计算均依据以下原则[8]:按眼球半径为12mm计算,则眼球周长为72mm,那么眼外肌后退联合缩短1mm,可矫正360°×1/72=5°斜视度。

(三棱镜与圆周度的关系为1°=1.75△≈2△。

)这个计量法经实践证明,对于25°~30°的内斜视是比较适合的,但对斜视度偏大、偏小或外斜视则误差较大。

徐威等[9]认为上述手术量的计算是按角膜缘为45°计算的,而实际角膜缘为30°,因此实际矫正量为8/12×5°。

按理论计算,眼外肌后退联合缩短1mm 应该矫正360°×1/72=5°斜视度,而实际上并非如此,这是因为眼球内外直肌(其它眼外肌也同样)好比两条橡皮筋,本身既具有一定的弹性功能,此外在眼球运动时尚具有一定的代偿调节功能。

如果眼外肌不具有弹性,则上述理论计算方法完全正确。

但实际上是,手术量越小,眼外肌代偿功能越强,即矫正比例越小;而手术量越大,眼外肌的代偿能力越弱,则矫正比例越大。

如仍按习惯方法,以角膜缘为45°计算,他们通过对临床186例水平斜视统计手术量如下:矫正10°斜视,手术量约6.6mm,即每缩短1mm+后退1mm矫正斜视度3°,矫正15°斜视,手术量约8.5mm;矫正20°斜视,手术量约10.5mm,即每缩短1mm+后退1mm眼外肌矫正斜视度4°;当斜视达到45°时(我们认为此斜视度是单眼手术的极限量),每缩短1mm+后退1mm眼外肌矫正斜视度5°,总手术量需18mm。

一般情况下,超过35°的斜视(保守计算的话可定为30°),手术应分担在双眼进行,如45°斜视,斜视眼矫正2/3×45°=30°,手术量约14mm,主视眼矫正1/3×45°=15°,手术量约为8.5mm。

可以看出,双眼总手术量大于单眼手术量,即因眼外肌代偿功能所致。

若为儿童患者,或患者眼偏大或偏小,应测量角膜横径,按实际横径/2×手术量计算。

实际手术时,术中缩短肌肉缝线松紧、后退肌肉止点准确测量等都是非常重要的。

2.4 斜视手术肌肉的选择斜视手术治疗不仅要使第一眼位达到正位,而且要合理分配手术量,以保证双眼运动协调一致。

水平肌肉的选择:共同性水平斜视,如果没有肌肉力量的过强及不足,手术肌肉选择由双眼视力、注视眼别、斜视角的大小、视近视远斜视角的大小变化决定。

在双眼视力正常,斜视角度≤20△,可以酌情行单眼一条肌肉减弱术或加强术。

当斜视角度≤40△,根据视近视远斜视角的大小选择双眼对称性术式。

如双眼内直肌减弱或加强术、双眼外直肌减弱或加强术。

斜视角度为45△~60△时选择非对称性术式,一眼水平肌的减弱联合加强术式。

当斜视角度>60△时选择双眼三条肌肉或者四条肌肉的减弱联合加强术式。

同时存在垂直、水平斜视时,一般先作斜视角度大的方位的手术。

在单眼一次不超过三条直肌手术的原则下,可以同时矫正水平及垂直斜视。

2.5 斜视手术方式斜视矫正手术,主要包括眼外肌的减弱与加强。

2.5.1 直肌的减弱术肌肉减弱方法很多,如肌肉附着点后退,肌肉边缘切开,后固定缝线,断腱、调整缝线术等。

为了让直肌功能最大量的减弱又不影响直肌的功能,许多学者进行多种手术的改进。

既往外直肌按眼球的解剖功能最大允许后退量为7mm,能矫正大约斜视度15△。

有学者[10]认为外直肌可以超常量后退。

即把外直肌后退量从常规7mm改为最大14mm,减少了内直肌的截除量,增加了外斜视矫正的一次成功率,尤其对分开过强型外斜视,也减少了手术的肌肉数量。

Folk [11]认为,眼球存在功能赤道,一条肌肉可以退到解剖赤道以后,只要不超过功能赤道,将不引起该肌肉的功能障碍。

外直肌与眼球接触弧大,即使退至解剖赤道后,收缩时仍能牵拉眼球外转。

且上下斜肌有辅助外转功能。

在他们观察的病例中未发现明显眼球内陷、睑裂缩小或眼球外凸睑裂增宽等现象。

但超常量水平肌后退时肌止端缝线超过赤道部导致手术操作困难,容易引发巩膜意外损伤。

过度的操作使眼外肌与眼球筋膜的粘连范围增大。

王玉清[12]等在探讨矫治大角度外斜视在用超常量徙后外直肌时,采用外直肌悬吊后徙的方法,即是将眼球壁与直肌之间用缝线相联结的手术方法。

它是在肌肉止端后5mm做起端缝线,使外直肌断端后退到所拟定的后徙量的位置后结扎缝线。

缝线中间悬吊似吊床状,以减弱外直肌肌力。

结果:15例外斜视患者,术后观察6~12个月,1例残留5°外斜,其余14例均达到正常眼位。

该手术既减少了眼外肌与眼球筋膜的大范围粘连及手术操作困难时易带来的巩膜意外损伤,又达到了超常量后徙矫治大角度外斜视的目的。

而李养军等[13]在治疗大角度间歇性外斜视时采用超常量直肌后徙联合缝线松弛术、即外直肌后徙10~14mm,包括松弛缝线2~4mm在内。

术中调整缝线观察眼位正。

68例患者术后3个月,56例正位,斜视度为±8△,6例轻度过矫,6例轻度欠矫。

传统的直肌减弱术需将直肌切断后退,重新缝于巩膜上。

手术时间长,风险大,易造成肌肉迷失,巩膜穿透,眼前段缺血等并发症[14]。

直肌边缘切开术,与传统术式相比有以下优点:①手术操作简单,手术时间缩短,对分开过强型外斜或集合过强型内斜仅需做两条直肌边切即可解决问题。

术中观察眼位,如矫正不足,可使边缘切口延长,如矫正过度,可将切开的肌肉部分缝合,明显地提高了一次手术成功率;②手术安全性高。

术中不需要缝合巩膜,减少了巩膜穿透、眼内感染、出血的风险。

术中很少牵拉眼球,避免了眼心反射等并发症,病人痛苦少;手术野易暴露,有利于手术操作,减少了副损伤。

不剪断肌肉,避免了术中肌肉迷失、术后缝线滑脱、眼前节供血不足等并发症。

由于肌肉止点不变,术后眼球运动功能一般影响不大,不会产生眼球旋转现象。

再次手术时,仍可沿肌止点容易寻找肌肉。

缺点:直肌边缘切开的矫正效果有限。

有学者通过研究得出[15],单纯行双侧水平肌肉边缘切开,适用与矫正水平斜视度数≤20°。

近年来有些学者[16]对大斜角的患者手术做了许多研究。

通过欠矫的病例再行手术时发现被切断的肌肉附着点的宽度接近切断前的宽度,怀疑是切开后没有达到真正松解和延伸肌肉的作用,切开的附着点很快重新愈合,导致了矫正不足。

为了改进直肌边缘切开术的缺点及局限性,进一步加强矫正手术效果,张繁友等[17]设想了肌肉楔形切除术,即在直肌边缘切开术的基础上联合楔形切除一定宽度的肌肉,防止术后肌肉切开处重新愈合。

经过临床观察该手术不仅保留了直肌边缘切开术的优点,更加强了手术效果。

同时手术并发症及手术时间与直肌边缘切开术相比无差异。

2.5.2 直肌加强术包括直肌截除术、直肌前徙术、直肌折叠术、直肌转位术、直肌眶骨膜固定术等。

一般水平直肌的截除量是严格控制的,其最大量不能超过10mm,缩短25%肌长度即切除10mm肌肉将切到肌腹部,会引起肌肉麻痹[18],双眼水平直肌最大量的截除大约可矫正40△。

在实际工作中当水平肌缩短大于8mm后再固定到原肌止端时也较困难的。

而将肌肉部分截除联合肌止端前徙可以明显加强直肌的功能。

在共同性斜视发生的众多因素中,解剖因素是病因之一,眼外肌发育异常、肌止端位置异常可以引起眼外肌力量不均衡,继而导致眼位异常。

一些学者[19]测量共同性斜视病人的眼外肌止端位置发现内斜视病人的内直肌比外斜视病人的内直肌止端位置更靠近角膜缘,内斜度数越大,内直肌止端位置距角膜缘越近,说明肌肉止端位置与斜视的发生有密切关系。

由于眼外肌止端位置不同,相同手术量矫正效果可能会有较大差异,故手术中测量眼外肌止端位置对于斜视手术十分重要。

基于相同的原理,在手术中行水平肌加强时将肌止端有限地前移,即在原肌止端前徙1~1.5mm,进一步加强水平肌的功能。