预应力次轻混凝土及其叠合构件的研究综述

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

混凝土结构中预应力技术研究一、前言混凝土结构中预应力技术是一种重要的施工技术,它可以使混凝土结构在使用过程中具有更强的耐久性和安全性。

本文将从预应力技术的概念、分类、施工工艺、应用等方面进行详细的介绍和分析。

二、预应力技术概述预应力技术是指在混凝土结构中施加一定的预应力,使其在受到负荷时产生一定的抗拉能力。

预应力技术可以分为两种,一种是预张力,另一种是后张力。

预张力是在混凝土浇筑之前施加一定的拉力,使混凝土在浇筑后产生一定的压应力,从而增加混凝土的抗裂强度和承载力。

后张力是在混凝土浇筑完成后,通过张拉预应力钢筋使混凝土产生一定的抗拉能力。

三、预应力技术分类预应力技术可以按照预应力的来源进行分类,可以分为两类:一类是预应力混凝土,另一类是钢筋混凝土。

1.预应力混凝土预应力混凝土是在混凝土浇筑之前施加预张拉力,使混凝土在浇筑后产生一定的压应力,从而增加混凝土的抗裂强度和承载力。

预应力混凝土主要包括两种类型,一种是预应力混凝土板,另一种是预应力混凝土梁。

2.钢筋混凝土钢筋混凝土是在混凝土浇筑完成后,通过张拉预应力钢筋使混凝土产生一定的抗拉能力。

钢筋混凝土主要包括两种类型,一种是预应力钢筋混凝土板,另一种是预应力钢筋混凝土梁。

四、预应力技术施工工艺预应力技术的施工工艺是预应力施工的核心,它直接关系到混凝土结构的质量和安全性。

预应力技术的施工工艺包括以下几个步骤:1.预应力钢筋的制作预应力钢筋的制作是预应力技术的第一步,它直接关系到预应力混凝土结构的质量和安全性。

预应力钢筋的制作需要使用高强度钢材,经过拉拔、切割、加工等工艺制成。

2.预应力钢筋的张拉预应力钢筋的张拉是预应力技术的第二步,它是将预应力钢筋施加到混凝土结构中,使其产生一定的抗拉能力。

预应力钢筋的张拉需要使用专业设备,通过张拉机将预应力钢筋施加到混凝土结构中。

3.预应力钢筋的锚固预应力钢筋的锚固是预应力技术的第三步,它是将预应力钢筋固定在混凝土结构中,使其产生一定的抗拉能力。

无粘结部分预应力混凝土叠合结构的力学性能研究与数值仿真的开题报告一、研究背景及意义随着建筑工程的发展,预应力混凝土已经成为一种广泛应用于桥梁、大型厂房等建筑结构中的重要材料。

在预应力混凝土结构中,采用无粘结部分预应力混凝土叠合结构可以有效地提高结构的承载能力和安全性。

然而,这种结构的力学性能与材料的参数和设计参数等因素有着密切的关系。

因此,研究无粘结部分预应力混凝土叠合结构的力学性能,对于提高结构的安全性和经济性具有重要意义。

二、研究内容本课题将通过实验和数值仿真的方法,研究无粘结部分预应力混凝土叠合结构的力学性能,包括受力性能、裂缝扩展规律等方面,并探讨其影响因素。

具体研究内容包括:1. 研究不同叠合层数的无粘结部分预应力混凝土叠合结构的受力性能,包括弯曲性能、剪切性能、扭转性能等方面。

2. 比较无粘结部分预应力混凝土叠合结构与传统结构在力学性能上的差异。

3. 分析裂缝的产生和扩展规律,研究叠合层数、预应力大小、钢筋配筋等因素对裂缝扩展的影响。

4. 采用数值仿真方法,建立无粘结部分预应力混凝土叠合结构的有限元模型,模拟其受力性能,并与实验结果进行比较和分析。

三、研究方法1. 实验方法:采用标准试验方法,进行无粘结部分预应力混凝土叠合结构的受力性能测试和裂缝扩展测试。

2. 数值仿真方法:采用有限元分析方法,建立无粘结部分预应力混凝土叠合结构的三维模型,模拟其受力性能,并进行参数分析和对比分析。

四、预期成果1. 研究无粘结部分预应力混凝土叠合结构的力学性能,明确其优劣势,为工程实践提供参考。

2. 研究受力作用下无粘结部分预应力混凝土叠合结构的裂缝扩展规律,为结构设计提供理论依据。

3. 建立无粘结部分预应力混凝土叠合结构的有限元模型,提高结构设计的准确性和可靠性。

预应力钢筋混凝土叠合梁在现代建筑工程中,预应力钢筋混凝土叠合梁因其独特的性能和优势,逐渐成为了一种广泛应用的结构构件。

它不仅能够满足建筑结构对于强度和稳定性的要求,还能在施工过程中带来诸多便利,提高工程效率和质量。

要理解预应力钢筋混凝土叠合梁,首先得从它的组成材料说起。

钢筋混凝土,大家都不陌生,它是由钢筋和混凝土两种材料组合而成。

混凝土具有良好的抗压性能,但抗拉性能较差;而钢筋则具有出色的抗拉性能。

将两者结合起来,就能充分发挥各自的优势,形成一种既能够承受压力又能够承受拉力的复合材料。

预应力技术的应用,则为钢筋混凝土结构带来了新的突破。

简单来说,预应力就是在混凝土构件承受荷载之前,预先对其施加一定的压力,这样在构件承受荷载时,就能够抵消一部分拉力,从而提高构件的抗裂性能和承载能力。

那么,预应力钢筋混凝土叠合梁又是怎么回事呢?叠合梁是由预制部分和现浇部分组成的。

预制部分通常在工厂中生产,质量能够得到更好的控制;而现浇部分则在施工现场完成,将预制部分和现浇部分连接在一起,形成一个整体的梁。

这种叠合梁的优点是显而易见的。

首先,预制部分的生产可以与现场施工同时进行,大大缩短了施工周期。

在工厂中生产预制构件,能够采用标准化的生产工艺和质量控制体系,保证构件的质量稳定可靠。

其次,叠合梁的整体性较好。

通过现浇部分将预制部分连接起来,使得整个梁能够共同工作,受力性能更加优越。

再者,预应力的应用能够有效地减少梁的裂缝,提高其耐久性。

在实际工程中,预应力钢筋混凝土叠合梁的设计需要考虑众多因素。

比如,荷载的大小和类型、梁的跨度和截面尺寸、预应力的施加方式和大小等等。

设计人员需要根据具体的工程要求,进行详细的计算和分析,以确保梁的安全性和可靠性。

施工过程也是至关重要的。

在预制部分的生产中,要保证模具的精度、钢筋的布置和混凝土的浇筑质量。

在运输和安装预制部分时,要采取适当的措施,防止构件受损。

现浇部分的施工则需要注意与预制部分的连接质量,确保新旧混凝土能够良好结合。

预应力轻骨料混凝土叠合板正截面的力学性能贾非;孙冰【摘要】This paper proposes the composite slab which is combined with the pre-stress lightweight concrete prefab slab and post-cast common concrete. The composite slab makes full use of the light weight characteristic of lightweight concrete and high compressed strength characteristic of common concrete. The experiment was developed to analyze the mechanical properties of the normal section of the slab making and loading in two-stage, and the experimental phenomena and results were analyzed. The study manifests that the composite slab not only has own characteristic but also retains the good capacity of common concrete composite slab. Those beneficial conclusions are drawn to provide more extensive prospect for the practical application of the composite structure.%针对预制和现浇部分均采用普通混凝土的叠合板存在自重大、要求起吊能力高等缺点,提出了预制部分采用预应力轻骨料混凝土薄板、后浇部分采用普通混凝土现浇的预应力轻骨科混凝土叠合板.这种叠合板既可充分利用轻骨料混凝土自重轻的特点,也可充分利用后浇普通混凝土的抗压强度高的特点.为了研究改进后的叠合板正截面的力学性能,本文对其进行二阶段制造和二次受力试验研究,并对试验现象和结果进行了分析.研究表明:该板既具有自身的特点,又保留了普通叠合板的优良性能,这将为叠合结构在工程中的应用提供更广阔的前景.【期刊名称】《湘潭大学自然科学学报》【年(卷),期】2011(033)002【总页数】3页(P42-44)【关键词】叠合结构;轻骨料混凝土;二次受力;正截面力学性能【作者】贾非;孙冰【作者单位】南华大学城市建设学院,湖南衡阳421001;南华大学城市建设学院,湖南衡阳421001【正文语种】中文【中图分类】O39;TB12叠合结构的两阶段制造和二次受力,使其兼有现浇和装配式结构的优点[1~3].其现浇部分和预制部分共同工作,与混凝土装配式结构相比,加强了结构的整体刚度、增强了抗震能力.现浇部分既是受力构件,又可作为楼面刚性防水层,节约了材料、简化了施工程序.虽然其具有诸多优点,但在国内该结构的推广利用至今仍不太理想,主要原因是其预制和后浇部分一般均采用普通混凝土,存在自重大、要求起吊能力高的缺点,从而限制了其楼层的层数、跨度及抗震性能.而轻骨料混凝土的提出为叠合结构的应用提供了更广阔的空间.据文献[4]的研究采用轻骨料混凝土替代普通混凝土,在承载力相同条件下可减轻重量20%~40%,同时,还具有抗震性能好、抗裂性好、耐久性好、耐火性好、综合技术经济效益好的优良特性.为了充分利用轻骨料混凝土的各种优点,提出一种以预制部分采用预应力轻骨料混凝土、后浇部分仍用普通混凝土的预应力轻骨料混凝土叠合板.这种新型叠合板既充分利用轻骨料混凝土自重轻等特点,也充分利用后浇普通混凝土的抗压强度高的特点.目前,对普通混凝土叠合结构已进行了大量的研究[5~7],但由于叠合结构本身结构及受力性能的复杂性,对预应力轻骨料混凝土叠合板正截面的受力性能尚需做比较深入的研究,故对其进行了二阶段制造二次受力的试验研究.1 试验模型1.1 试验模型在工程实践中,叠合面的作法一般有人工叠合面、自然粗糙面和光叠合面三种形式.本文选取施工中采用混凝土振后不加抹平而形成的有一定凹凸起伏不平的自然叠合面,叠合面混凝土浇灌前将薄板表面清扫干净,并洒水湿润.预制轻骨料混凝土薄板的混凝土设计强度等级分别为CL25,轻骨料采用700级的页岩陶粒,叠合后浇混凝土的设计强度等级为C20.纵向预应力钢筋采用7根带肋钢丝,横向非预应力钢筋采用11根带肋钢丝.试验的预应力轻骨料混凝土薄板在100 m长的台坐上生产,试验模型及材料参数见文献[8].采用文献[8]中的试验方法.1.2 试验数据测定试验中,用位移传感器量测试件的挠度;用石灰浆在板的侧面及底面刷上几个观测区域,便于观测裂缝;用石膏条观测叠合面的滑移情况;用DH3816静态应变测试系统量测混凝土及钢筋的应变,该应变测试系统由数据采集箱、微型计算机及支持软件组成,可自动、准确、可靠、快速测量大型结构、模型及材料应力试验中多点的静态应变应力值,若配接适当的应变式传感器,也可以对多点静态的力、压力、扭矩、位移、温度等物理量进行检测.2 试验结果及分析2.1 正截面的破坏特征构件基本上从中截面断开破坏.在断面上,轻骨料混凝土的裂缝面发生在轻骨料上,而普通混凝土的裂缝面主要从砂浆和粗骨料的结合处断裂,正截面断裂平整.正截面测滑移的石膏条基本没变形,表明破坏截面处叠合面没有明显的滑移,正截面的破坏特征如图1所示.图1 叠合板破坏特征图Fig.1 The failure of the composite slab表1 荷载特征值表Tab.1 The characteristic value of the load加载方式实测荷载挠度检验开裂荷载极限荷载荷载设计值(由配筋反算)承载力检验计算值实测值三分点加载板号Pcr/kN Mcr/kN·m Pu/kN Mu/kN·mP/kNG/kNγ0u>[γu][as]/mmas/mm B15.084.847.887.513.431.081.75>1.514.4411.39B25.585.327.487.133.431.081.66>1.514.4411.78B35.084.847.687.323.431.081.70>1.514.4411.512.3 荷载预应力从图2(a)、(b)(图中,数字1~13表示加载等级)可知两阶段荷载作用下截面应变沿高度方向基本上呈直线分布,表明叠合板截面的应变基本符合“平截面假定”.从图2(a)可知一阶段加载在预制薄2.2 正截面受力性能叠合板极限破坏荷载特征值如表1,表中,Pcr和Pu分别为开裂荷载和极限荷载,Mcr和Mu分别为开裂弯矩和极限弯矩,P为活荷载设计值,G为构件自重.板加载至极限承载力时,突然一断为二,且基本从中部断开,大部分主筋都拉断,发生脆性破坏.根据规范要求,承载力检验系数限值取1.5,从表1知,板的实测的承载力检验系数在1.66~1.75之间,均大于根据截面强度计算的承载力检验系数,说明板的承载力有较大的安全储备,满足极限承载力要求;从挠度检验可知实测的挠度计算值小于根据规范计算的挠度值,说明板满足正常使用要求.板截面内产生弯曲变形状态,即在受压区混凝土内产生受压变形,在受拉区混凝土及钢筋内产生受拉变形.此弯曲变形被叠合后的后浇混凝土凝结而被固定.因此预制薄板的受压区在二阶段加载时就已形成预压应力状态;同理其受拉区形成预拉应力状态.从图2(c)可知,当叠合板二阶段受力时,此预压区逐渐成为受拉区,由二阶段荷载引起的拉应力必须先抵消预压应力,才能使此处的混凝土承受拉力,因此抑制了混凝土和钢筋的受拉变形,并使混凝土和受拉钢筋的应力增长速度减慢.由于这种预应力是由荷载引起的,故称之为“荷载预应力”.这一现象实际上相当于叠合板在叠合后有局部预应力的加强作用.图2 叠合板跨中截面应变图Fig.2 The strain of the section in the mid span3 结论由实验结果分析可知叠合板正截面的应变基本符合“平截面假定”;截面承载力研究表明,叠合板具有较大的强度储备,变形满足正常使用要求;由叠合板的二阶段制造和二次受力使得叠合板具有“荷载预应力”等特性.总之,改进后的叠合板充分利用了轻骨料混凝土自重轻的特点,充分利用了后浇普通混凝土的抗压强度高的特点,保留了普通混凝土叠合板的优良性能,满足工程实际要求.这将为叠合结构在实际工程中的推广应用提供更广阔的应用空间和理论参考.参考文献[1]周旺华.现代混凝土叠合结构[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. [2]朱建平,顾西平,江中明,等.预应力混凝土叠合板在混合结构中的应用[J].江苏建筑,2004,3(96):25—28.[3]赵顺波,张新中.混凝土叠合结构设计原理与应用[M].北京:中国水利水电出版社,2001.[4]杨秋玲,马可栓.轻骨料混凝土的现状与发展[J].铁道建筑,2006,6:104—106.[5]宋建中,耿渝新.叠合框架受力性能试验研究[J].长沙交通学院学报,1996,12(2):65—73.[6]耿渝新.叠合梁框架柱与整浇框架柱的对比分析[J].东南大学学报,1997,27(5):68—70.[7]石建军,黄赛超,沈祖炎.钢筋混凝土叠合框架顶层角节点的静力性能研究[J].中南工学院学报,1997,11(1):13—20.[8]石建军,孙冰,杨晓锋等.新型组合板的实验研究[J].南华大学学报(自然科学版),2004,9(3):24—26.。

混凝土结构中预应力张拉技术的研究进展一、前言混凝土结构是现代建筑中最常见的结构之一,其主要优点包括强度高、耐久性强、成本低等。

预应力张拉技术是一种重要的混凝土结构加固技术,能够提高混凝土构件的承载能力和抗震能力。

本文将对预应力张拉技术在混凝土结构中的应用进行全面的研究和探讨。

二、预应力张拉技术简介预应力张拉技术是将混凝土结构中的钢筋预先拉伸,从而在混凝土固化后产生预应力,改善混凝土结构的承载性能。

预应力张拉技术在混凝土结构中的应用可以分为两类:预应力混凝土构件和局部预应力加固。

预应力混凝土构件是指在混凝土结构的制作过程中,将钢筋进行预应力张拉,使混凝土构件在受力时能够更好地抵抗外力。

局部预应力加固是指在混凝土结构受力出现问题时,通过预应力张拉技术对局部进行加固,从而使混凝土结构的承载能力和抗震性能得到提高。

三、预应力张拉技术的优势预应力张拉技术在混凝土结构中的应用具有以下优势:1.提高混凝土结构的承载能力和抗震能力。

2.减少混凝土结构的变形和裂缝,延长使用寿命。

3.降低混凝土结构的自重,减轻建筑物的负荷。

4.优化钢筋的使用,减少钢筋的使用量,节约成本。

四、预应力张拉技术的研究进展1.预应力混凝土构件预应力混凝土构件是预应力张拉技术在混凝土结构中最常见的应用。

在预应力混凝土构件的制作过程中,钢筋进行预应力张拉后,混凝土结构在受力时能够更好地抵抗外力。

预应力混凝土构件的研究主要集中在以下几个方面:(1)预应力张拉的施工工艺及其影响因素预应力张拉的施工工艺对预应力混凝土构件的质量和性能影响很大。

钢筋的预应力张拉应该按照一定的工艺流程进行,包括钢筋的张拉和锚固、张拉后的紧固和测量等。

此外,预应力张拉的影响因素还包括钢筋的张拉速度、张拉力的大小和钢筋的锚固长度等。

(2)预应力混凝土构件的力学性能预应力混凝土构件的力学性能是预应力张拉技术在混凝土结构中的关键问题之一。

预应力混凝土构件的力学性能与钢筋的预应力大小、混凝土的强度和结构的几何形状等因素有关。

浅议预应力叠合楼盖的技术与应用周峰南通市建设工程造价管理处王天容南通市宏泰房地产有限公司预应力混凝土技术是当今世界上技术先进,用途广泛,最具发展前途的结构材料之一,预应力混凝土叠合楼(屋)盖技术就是其中的佼佼者,它是一种介于预应力混凝土和普通钢筋混凝土之间的受弯构件,集预应力预制和现浇整体性优点于一身。

近年来,在我国房屋建筑工程中,该项技术得到了重点开发和飞速发展,取得了明显的社会经济效益。

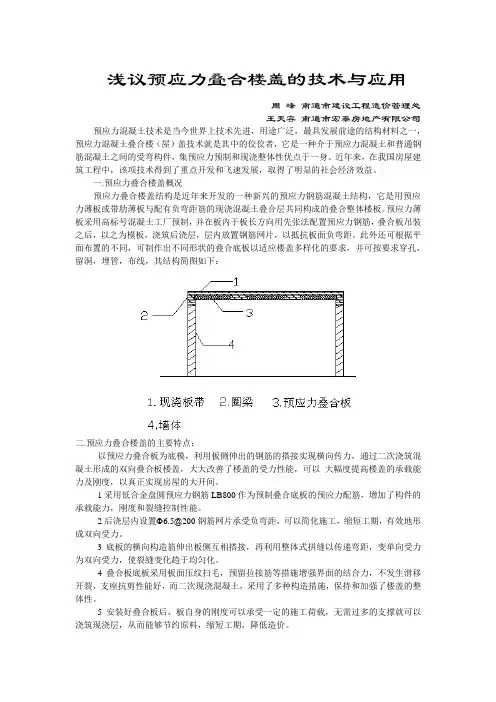

一.预应力叠合楼盖概况预应力叠合楼盖结构是近年来开发的一种新兴的预应力钢筋混凝土结构,它是用预应力薄板或带肋薄板与配有负弯距筋的现浇混凝土叠合层共同构成的叠合整体楼板。

预应力薄板采用高标号混凝土工厂预制,并在板内于板长方向用先张法配置预应力钢筋,叠合板吊装之后,以之为模板,浇筑后浇层,层内放置钢筋网片,以抵抗板面负弯距。

此外还可根据平面布置的不同,可制作出不同形状的叠合底板以适应楼盖多样化的要求,并可按要求穿孔,留洞,埋管,布线,其结构简图如下:二.预应力叠合楼盖的主要特点:以预应力叠合板为底模,利用板侧伸出的钢筋的搭接实现横向传力,通过二次浇筑混凝土形成的双向叠合板楼盖,大大改善了楼盖的受力性能,可以大幅度提高楼盖的承载能力及刚度,以真正实现房屋的大开间。

1采用低合金盘圆预应力钢筋LB800作为预制叠合底板的预应力配筋,增加了构件的承载能力,刚度和裂缝控制性能。

2后浇层内设置 6.5@200钢筋网片承受负弯距,可以简化施工,缩短工期,有效地形成双向受力。

3底板的横向构造筋伸出板侧互相搭接,再利用整体式拼缝以传递弯距,变单向受力为双向受力,使裂缝变化趋于均匀化。

4叠合板底板采用板面压纹扫毛,预留拉接筋等措施增强界面的结合力,不发生滑移开裂,支座抗剪性能好,而二次现浇混凝土,采用了多种构造措施,保持和加强了楼盖的整体性。

5安装好叠合板后,板自身的刚度可以承受一定的施工荷载,无需过多的支撑就可以浇筑现浇层,从而能够节约原料,缩短工期,降低造价。

预应力轻骨料混凝土叠合板非线性有限元分析

孙冰;曾晟;石建军

【期刊名称】《水利与建筑工程学报》

【年(卷),期】2006(004)002

【摘要】对普通混凝土叠合板进行改进,即预制构件采用轻骨料混凝土,后浇混凝土仍然采用普通混凝土,形成了本文的轻骨料混凝土叠合板,其充分的利用了轻骨料混凝土自重轻及普通混凝土受压性能好的特点.在实验的基础上,采用有限单元法分析该板的力学特性,并将分析结果和实验结果进行比较,二者吻合较好,进一步证明该叠合板具有优良性能.

【总页数】4页(P34-36,54)

【作者】孙冰;曾晟;石建军

【作者单位】南华大学,湖南,衡阳,421001;南华大学,湖南,衡阳,421001;南华大学,湖南,衡阳,421001

【正文语种】中文

【中图分类】TU375.2;TB115

【相关文献】

1.体外预应力钢-轻骨料混凝土组合连续梁的有限元分析 [J], 刘殿忠;夏法磊;全春花;赵颖

2.基于性能设计的叠合板非线性有限元分析 [J], 张轶

3.预应力轻骨料混凝土叠合板正截面的力学性能 [J], 贾非;孙冰

4.预应力混凝土叠合板的非线性有限元分析 [J], 丁永君;沈春祥;岳建伟;胡小刚;倪

金魁

5.单向预应力混凝土双向叠合板非线性有限元分析 [J], 吴学辉;丁永君

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

湖南大学硕士学位论文PK预应力叠合楼板的试验研究与理论分析姓名:张微伟申请学位级别:硕士专业:结构工程指导教师:吴方伯20070425摘要PK预应力叠合楼板是对传统叠合楼板改进后研究出的一种新型楼板结构,其预制构件底板为预应力带肋薄板,且肋上预留孔洞,施工时将预制底板作为模板,通过预制构件板肋长方形孔洞配置横向非预应力钢筋,再在板拼缝处布置折线形钢筋后浇筑混凝土,待后浇混凝土结硬后即形成PK预应力双向叠合楼板。

该楼板结构具有较好的整体性和抗裂性能,并且施工时不用模板和支撑,便于工厂制作,其应用前景广阔。

本文在PK预应力叠合板构件研究的基础上,对PK预应力双向叠合楼板做了深入的研究。

其主要研究如下:1、对PK预应力叠合楼盖进行了静水加载试验。

通过对试验楼盖的变形、应变、刚度、抗裂性等分析,得出PK预应力叠合楼板具有明显的双向受力特性,良好的整体性能和抗裂性能;同时结合试验结果,对PK预应力叠合楼板的荷载传递进行了分析。

2、采用大型有限元软件ANSYS对PK预应力叠合楼板的试验模型加载阶段进行了有限元模拟,并与试验结果进行比较;同时还对叠合板弹塑性阶段受力性能进行了初步的分析。

3、根据正交各向异性板模型分析建立了刚度比和荷载分配角度的近似关系式,结合试验分析推算出PK预应力叠合板两个方向的近似刚度比,在此基础上应用经典弯曲薄板理论建立了与普通钢筋混凝土双向板类似的弹性计算系数表,同时探讨了PK预应力混凝土叠合板的弹性设计方法。

4、对PK预应力混凝土双向叠合板的极限承载力和抗裂性能进行了初步的分析,并提出了近似的计算方法。

5、结合具体的实际项目,对PK预应力叠合板的应用优势、使用阶段受力性能及经济效益进行了简要分析,说明此叠合板具有良好的性能和经济效益,是一种值得大力推广应用的新型楼盖结构。

关键词:预应力叠合板;有限元分析;荷载分配;刚度;抗裂;极限承载力;经济效益AbstractPK prestressed composite slab, whose prefabricated component is a prestressed ribbed panel and has preparative holes on its rib, is a new composite floor structure by improving the traditional prestressed composite slab. Under the construction, it uses the prefabricated component as the template; collocates the transverse imprestressed reinforcing steel bar through the rib’s rectangle holes; then moulds concrete after disposing the reinforcing steel bar with the form of broken line in the slit of the slab; and finally the PK prestressed two-way composite slab is formed after the concrete achieves the intensity. This floor structure has the good advantages of integrity and crack-resistance. And with this floor structure, it is useless to use the template and bracing under the construction. So it is convenient for factory working and its applied future is very expansive. This thesis does deep research on the PK prestressed two-way composite slab, based on the researches on PK prestressed composite slab. And all the researches are as follow:1.Do the static water loading experiment on the PK prestressed composite slab. Through analyzing the distortion, strain, rigidity and crack-resistance of the experimental slab, it gets that the PK pre-stressed composite slab has the obvious advantage of two-way working performances, integrity and crack-resistance. And combining with the experimental results, this thesis analyzes the load transfer of PK prestressed composite slab.2. This thesis uses large-scale finite element software ANSYS to simulation PK prestressed composite slab experimental model load stage, and carries on the comparison with the test result; Simultaneously, this study analyzes primarily PK composite slab elastoplasticity stage working performances.3.According to the orthogonal aeolotropic board model analysis, the approximate relative pattern of rigidity rate and the angle of load assignment is founded. And union experiment analysis, the two-way approximate rigidity rate of PK prestressed composite slab is got. Applying the classic elastic plane theory on the base of this, this study has calculated the elastic calculating coefficient tables which are similar to two-way slab of the common reinforced concrete.Furthermore, the elastic design method of PK prestressed two-way composite slab is explored.4.This study also analyzes primarily the limit supporting capacity andPK预应力叠合楼板的试验研究与理论分析crack-resistance of PK prestressed two-way composite slab. And it has put forward the approximate calculating method.5.By integrating with the actual project, the brief analysis of the applied advantages of PK prestressed composite slab, working performances in the using stage and the economic benefit shows that this composite slab has good capability and economic benefit, and it is worth spreading and applying this new floor structure.Key Words: Prestressed composite slab; Finite element analysis; Load assignment; Stiffness; Crack-resistance; Limit supporting capacity; Economic effect湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

混凝土预应力技术的研究进展一、前言混凝土预应力技术是以预应力钢筋为主体,通过施加预应力使混凝土在正常使用状态下产生压应力,在荷载作用下产生预应力和压应力的协同工作,从而提高混凝土的抗拉强度,改善混凝土的耐久性和变形性能,具有广泛的应用前景。

本文将从预应力混凝土的发展历程、预应力钢筋的性能特点、预应力混凝土的施工工艺、预应力混凝土的应用领域等方面进行详细介绍。

二、预应力混凝土的发展历程预应力混凝土技术的发展可以追溯到20世纪40年代,当时由于新材料的发展和工程结构的需求,预应力混凝土技术得到了广泛的应用。

在此之后,预应力混凝土技术不断发展,应用范围不断扩大,成为结构工程领域的主流技术之一。

具体的发展历程如下:1. 初期发展阶段(1940年代-1950年代)预应力混凝土技术最初是由美国工程师Eugene Freyssinet在1940年代提出的。

他提出了钢筋混凝土预应力技术的基本原理和概念,并在法国建造了第一座预应力混凝土桥梁,标志着预应力混凝土技术的开端。

2. 发展阶段(1950年代-1970年代)在20世纪50年代至70年代期间,预应力混凝土技术得到了快速的发展,成为工程结构领域的主流技术。

在这一时期,预应力混凝土结构得到了广泛的应用,如桥梁、高层建筑、水坝等。

3. 现代阶段(1970年代至今)在20世纪70年代以后,预应力混凝土技术得到了更加广泛的应用和发展。

新材料的应用、设计理论的不断完善和工程技术的不断提高,使得预应力混凝土技术在大型工程结构中得到了更加广泛的应用。

三、预应力钢筋的性能特点预应力钢筋是预应力混凝土结构的主要构件之一,其性能特点主要体现在以下几个方面:1. 高强度预应力钢筋的强度远高于普通钢筋,一般为1400MPa以上,可以满足预应力混凝土需要的高强度要求。

2. 高延性预应力钢筋具有很高的延性,可以在承受荷载时产生一定的变形,从而改善混凝土结构的性能。

3. 耐腐蚀性好预应力钢筋表面覆盖一层锌层或环氧树脂涂层,可以有效地防止钢筋的腐蚀,延长钢筋的使用寿命。

预应力混凝土建筑结构论文预应力混凝土建筑结构论文范文一、我国预应力混凝土技术发展现状1我国预应力混凝土的发展成果(1)新材料的应用解决了原来钢材强度低,供不应求的局面。

通过进口的方式,材料的强度级别基本上可以说是提高到了国际的先进水平,而且年产量在15万吨以上。

基本可以满足国内发展的需要,并且超出的部分可以进行出口。

所以说新材料的应用对于我国混凝土的发展有很大的促进作用。

(2)预应力施工中的关键技术得以解决。

我国现在已经能够自主生产千斤顶、各类锚具等等。

锚具的产量也十分高,可以说在世界上也占有一定地位,生产量在国际领先,基本解决施工中的关键技术问题。

(3)规范规程已经基本配套。

在现在这样好的发展形势下,我国已经初步的制定了很多相关的规定,基本上能够满足设计的需要,至少能为工程的设计提供一些参考,也对工程的安全性提供了强有力的保障。

(4)建造了一大批具有国际先进水平的结构。

因为预应力的混凝土结构比较结实和耐用,有很多优点,所以我国很多高难度的建筑都使用预应力混凝土的结构。

比如说比较有名的杨浦、南浦大桥、上海电视塔等等。

在某种程度上说明我国在预应力混凝土的使用上已经在进步,并且逐步培养高水准的设计施工队伍。

这样对于预应力混凝土的应用也有很好的促进作用。

根据不完全的统计,我国在无粘结的预应力混凝土方面发展的很快,无粘结涂包的生产线就已经有30多条,年涂包量超过12000吨。

2我国的预应力混凝土技术弱于国外(1)设计总体水平有差距。

对于预应力混凝土的特点我们还不能很好的掌握,所以说我们还在摸索阶段,而且我们的混凝土标准程度也不高,在国际上还没有达到平均水平,而且在单位建筑面积内统计使用的钢材的数量在很大程度上高于国外的基本标准,所以从某种程度上来说,设计理念和规范还有待完善和补充。

(2)预应力房屋建筑结构形式单一,造价普遍偏高。

我国现在拥有的预应力的建筑仍然是很古老的旧建筑,比较传统并且还是钢筋混凝土的结构模式。

第41卷第5期Vol.41No.52020青岛理工大学学报JournalofQingdaoUniversityofTechnology预制装配式混凝土叠合梁研究综述鲁秀亮1,刘才玮1, ,苗吉军1,肖建庄2,徐玉野3,吕丽萍1(1.青岛理工大学土木工程学院,青岛266033;2.同济大学建筑工程系,上海200092;3.华侨大学土木工程学院,厦门361021)摘 要:叠合梁是在预制的混凝土上面后浇混凝土从而形成的装配式结构,其整体性较好,施工方便,在实际工程中得到较多的运用.在阅读近十年有关叠合梁文献的基础上,对叠合梁的抗弯、抗剪、抗震以及抗火性能进行系统阐述,同时指出当前研究的不足.结果表明:叠合梁的抗弯性能和现浇梁相差不大,但是在抗剪和抗震性能方面存在较大差异,且抗火性能方面涉及较少,叠合梁的相关高温试验研究应是今后的重点方向.关键词:叠合梁;静力;抗震;抗火;数值分析中图分类号:TU375.1 文献标志码:A 文章编号:1673 4602(2020)05 0141 10收稿日期:2020 06 18基金项目:国家自然科学基金资助项目(51608289);中国博士后基金资助项目(2018M632640);山东省博士后创新项目(2019057);青岛市博士后应用研究资助项目(2018103);山东省“双一流”建设工程土木资助项目作者简介:鲁秀亮(1994 ),男,山东聊城人.硕士,研究方向为混凝土结构抗火.E mail:1007174154@qq.com. 通信作者(犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉):刘才玮,男,博士,副教授.E mail:03150053@163.com.犚犲狏犻犲狑狅犳狉犲狊犲犪狉犮犺狅狀狆狉犲犮犪狊狋犮狅犿狆狅狊犻狋犲犮狅狀犮狉犲狋犲犫犲犪犿狊LUXiu liang1,LIUCai wei1, ,MIAOJi jun1,XIAOJian zhuang2,XUYu ye3,L Li ping1(1.SchoolofCivilEngineering,QingdaoUniversityofTechnology,Qingdao266033,China;2.DepartmentofBuildingEngineering,TongjiUniversity,Shanghai200092,China;3.CollegeofCivilEngineering,HuaqiaoUniversity,Xiamen361021,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Thecompositebeamisanassembledstructureformedbypouringconcreteontheprecastconcrete.Itiswidelyusedinactualprojectsduetoitsgoodintegrityandconvenienceforconstuction.Basedonreviewingliteratureaboutcompositebeamsinthepastdecade,thisarticlesystematicallyexpoundsthebending,shear,seismicandfireresistanceofcompositebeams,andpointsoutthedeficienciesofthecurrentresearch.Theresultsshowthatthebendingperformanceofthecompositebeamisnotmuchdifferentfromthecast in placebeam,buttherearelargedifferencesinshearandseismicperformance,andfireresistanceperformanceisnotproperlyconsidered.Therelevanthigh temperaturetestresearchofthecompositebeamshouldbeakeydirectioninthefuture.犓犲狔狑狅狉犱狊:compositebeam;static;seismicresistance;fireresistance;numericalanalysis随着当前减少环境污染、加强环境保护的呼声越来越高,很多建筑企业开始积极响应国家号召,大力发展现代化施工技术,而装配式结构是当前建筑产业现代化的主要形式之一[1].过去的施工技术存在着诸多不足,比如施工细节不重视、施工工作强度大、建筑材料浪费多等,不能满足当前国家大力实施的可持续发展战略要求.预制装配式建筑特别是叠合梁在使用过程中具有施工时间短、节约建材、保护环境等优点,青岛理工大学学报第41卷符合现阶段政府推行的节能减排政策[2].预制装配式钢筋混凝土叠合梁在我国的研究较早,早在20世纪50年代,我国就开始在中高层民用建筑以及工业建筑中使用叠合梁,随着技术越来越成熟,叠合梁应用到高层建筑中以及桥梁的案例也越来越多,比如北京的国际大厦、西苑饭店、昆仑饭店,武汉的友谊大厦,北京的太和桥,云南的武倘寻高速公路等.2008年汶川地震发生后,湖南大学以及兰州大学等相关单位专家建议采用叠合梁进行灾区的灾后重建工作,并通过试验研究证明,叠合梁的整体性能较好[3].预制装配式钢筋混凝土叠合梁的施工工艺分为两部分,首先底部在工厂浇筑成型,然后运往施工现场进行二次浇筑,从而形成两次整体式受力构件.叠合梁分类形式有2种,按照截面形式,叠合梁可以分为矩形叠合梁、U形叠合梁、T形叠合梁,如图1所示,考虑到施工技术工艺、受力性能、建筑材料使用方面等因素影响,当前建筑中叠合梁使用最多的截面形式为矩形和T形.按照受力形式分为“一次受力”叠合梁和“二次受力叠合梁”.“一次受力叠合梁”,是指在施工的过程中,在底部设置支撑模板,等到第二次浇筑的混凝土满足强度,整个结构形成一定的整体后,再将梁底部的模板拆除,施工过程中产生的自重、施工荷载全部由支撑模板来承担,在使用阶段,结构作为一个整体来承担过程中产生的各种荷载,如图2(a)所示.如果先浇截面和后浇截面的整体性能得到充分保证,这类结构的受力特点与普通的钢筋混凝土梁受力性能基本相似.此类结构在施工的时候底部仍然需要支撑,但同样能够节约底部的模板,支撑模板的设置还在一定程度上推动了叠合梁在当前大跨度建筑中的使用成为现实.“二次受力叠合梁”,是指先浇筑截面,在其混凝土强度满足强度要求下将梁下的支撑拆除,在施工阶段独自承担自身质量、后浇混凝土质量以及施工荷载.等到后浇混凝上满足设计强度要求后,再以结构的整体形式承担使用阶段的全部荷载.这类梁的施工阶段和使用阶段结构受力状态不同,与普通的现浇梁相比,其受力性能存在着差异[3],如图2(b)所示.在近十年有关叠合梁研究的基础上,本文从静力、抗震、抗火三个方面介绍了叠合梁的研究现状及进展,并提出了当前研究中存在的问题以及展望,希望能够在一定程度上推动叠合梁的发展.图1 叠合梁截面形式图2 叠合梁受力形式241第5期 鲁秀亮,等:预制装配式混凝土叠合梁研究综述1 叠合梁主要性能研究现状1.1 静力性能研究1.1.1 抗弯性能研究现状在T形叠合梁研究方面,YANG等[4]采用新型预制混凝土T形叠合梁进行抗弯承载力试验,提出了抗弯承载力计算公式.TAN等[5]采用无黏结钢筋混凝土叠合梁进行抗弯试验.杨云俊等[6]对两种构造不同的T形叠合梁进行单调荷载试验研究,并将试验结果与现浇梁试验结果进行对比,结果表明:叠合梁和现浇梁所发生的破坏形式均为受弯破坏,在相同的单调荷载作用下,叠合梁的受弯承载力同现浇梁相比降低4%~12%,存在差异的原因主要是叠合梁预制板和现浇板之间的叠合面出现滑移.FAHMY等[7]通过研究两种材料组合而成的T形梁的抗弯性能,也验证了文献[3]的结论.张毅等[8]对5根T形截面叠合梁进行受弯性能试验研究,研究表明:现浇梁的抗弯承载力计算公式同样适用于叠合梁.吴方伯等[9]认为叠合梁的平均裂缝计算值仍旧可以按照整体现浇梁的规定进行计算,开裂前的应力应变关系满足平截面假定.荀勇、吴庆等[10 11]进行抗弯性能试验研究,结果表明:同采用TCR的现浇梁相比,采用TCR的T形叠合梁破坏形式出现了差异,在受力性能方面,T形叠合梁的抗弯承载力以及刚度同现浇梁相比得到了提高,同时有效抑制了裂缝的开展,但是文献中的TCR材料只是作为外部加强材料用于构件表面,新旧材料交接面并未做任何处理,如果荷载施加得不均匀,叠合面处极有可能出现滑移.唐迪未等[12]通过理论推导,推导出了叠合梁挠度计算公式,同模拟值相比,误差较小,并认为叠合面处的变形不一致主要是由收缩变形引起的.图3 三维联结弹簧模型[17]在矩形叠合梁研究方面,肖建庄等[13]通过对3根一次受力再生混凝土矩形叠合梁进行受弯性能试验,并通过ANSYS软件进行有限元模拟分析,将试验结果和现浇梁对比,确定了再生混凝土叠合梁刚度折减系数,这为今后的叠合梁承载力计算提供了理论依据,但未对叠合梁受弯二次受力性能进行更深一步的研究.为了研究在受拉区新增受力钢筋的叠合梁的破坏形式、受力性能,王磊等[14]对4根矩形叠合梁进行受弯试验研究,并同2根现浇梁进行对比,研究结果表明:在受拉区增加钢筋的叠合梁的受力性能和现浇梁基本一致,但承载力同现浇梁相比较低,主要原因是叠合梁界面层的钢筋和混凝土应力增长缓慢.朱德孙等[15]通过ANSYS软件模拟,认为考虑二次受力的矩形叠合梁同普通的叠合梁、整体现浇梁相比,由于二次受力构件的收缩作用较快,其极限承载力比普通的叠合梁承载力低,但同整体现浇梁相比,承载力要高.曹霞等[16]进行RPC叠合梁抗弯试验,通过考虑不同预制高度的影响,推导出了RPC叠合梁正截面受弯承载力建议式,计算结果同试验值相比吻合较好.刘俊卿等[17]认为考虑叠合梁叠合面处的黏结滑移能提高叠合梁的计算和模拟精度,并通过ANSYS软件中的三维弹簧模型来模拟叠合面处的黏结滑移,如图3所示.在文献[17]中,选取文献[8,13 14]的数据进行了叠合梁的抗弯承载力分析,并和不考虑黏结滑移的模拟值、试验值做对比,证明该模型的可行性,抗弯试验梁参数见表1.鉴于篇幅有限,笔者根据参数的不同,选取文献[8]的L1、文献[13]的L2、文献[14]的L1试件数值模拟以及试验结果绘制荷载挠度曲线,如图4所示,模拟值1表示不考虑黏结滑移影响,模拟值2表示考虑黏结滑移影响.由图4可知,考虑叠合面的黏结滑移时计算结果与试验结果的吻合效果较好,且精度好于不考虑叠合面滑移的模拟结果.1.1.2 抗剪性能研究现状叠合梁的抗剪性能是当前研究的热点.LI等[18]研究了不同参数下的叠合梁抗剪性能,提出了叠合梁纵向抗剪承载力计算公式.ZHANG等[19]通过研究黏结滑移的叠合梁抗剪性能,提出了考虑黏结滑移性能的极限承载力分析模型.JORGE等[20]认为可以通过连接件来提高叠合梁的抗剪性能.马云龙等[21]采用插筋方式进行叠合梁受剪试验,研究结果表明:试件的破坏形式为剪压破坏,但是裂缝发展趋势不同,由于341青岛理工大学学报第41卷插筋增加了叠合梁新旧界面的配筋率,叠合梁的延性同现浇梁相比有所提高,荷载位移曲线如图5所示.李平等[22]分析了叠合连续梁受剪机理,认为叠合梁两阶段受力过程中,第一次受力的叠合连续梁在承受一次加载时,预制梁上产生的预压应力区能够减缓叠合梁的裂缝发展,能够有效提高叠合梁的抗剪强度.李国强等[23]研究发现叠合面的相对滑移对构件的抗剪强度有着一定的影响.吴方伯等[24]通过试验发现,改变叠合梁截面的形式,能提高叠合梁的整体受力性能.于云龙等[25]通过研究型钢混凝土的受剪机理,提出了适用于型钢混凝土叠合梁的受剪承载力计算方法,计算值同试验值相比,误差在10%左右.任彧[26]通过对叠合面进行抗剪验算,提出了试件试验回归公式,经过验算,可用于叠合梁的设计中.赵梅等[27]研究发现,预应力叠合梁能够在一定程度上减轻“钢筋应力超前现象”,提高叠合梁的抗剪承载力.表1 抗弯试验梁参数梁编号第一次浇筑第二次浇筑浇筑高度/mm混凝土强度等级混凝土实测强度/MPa浇筑高度/mm混凝土强度等级混凝土实测强度/MPa文献[8]L1170C3031.8070C3031.80L2170C3031.8070C3032.60L3170C3031.8070C3031.30L4170C3031.8070C3032.57L5170C3031.8070C3031.27L1240C3548.20160C3540.10文献[13]L2240C3552.90160C3539.10L3240C3547.00160C3538.20文献[14]L1240C2528.8360C2526.63L2240C2528.8360C3031.461.2 抗震性能研究现状相关学者主要通过低周反复试验来研究叠合梁的抗震性能.当前研究叠合梁抗震性能的文献较少,HOSSAIN[28],GOU[29]等研究SCC和ECC组合而成的叠合梁,认为组合材料下叠合梁的抗震性能优于普通的叠合梁.DENG等[30]研究的叠合梁和框架柱新节点能够拥有更好的力学性能和损伤容限,抗震性能更好.薛伟辰等[31]通过对T形叠合梁以及现浇梁进行低周反复试验,加载装置如图6所示,研究其破坏特征、滞回曲线、延性系数、刚度退化等,结果表明:在低周反复荷载作用下,叠合梁的破坏特征同现浇梁一样,均发生了受弯破坏,但正负弯矩的抗弯承载力比现浇梁低.在预制梁板表面做拉毛处理、预制梁中预留外伸箍441第5期 鲁秀亮,等:预制装配式混凝土叠合梁研究综述筋等能够有效提高构件的抗震性能;叠合梁的刚度退化在滞回曲线中主要发生在开裂至屈服阶段,屈服后发展较为缓慢,正反两个方向的延性系数较现浇梁低,但满足抗震性能要求.杨新磊等[32]通过对叠合梁框架体系进行低周反复试验,认为根据现浇混凝土梁框架结构抗震设计方法进行叠合梁框架设计是可行的,文中所应用的叠合梁柱体系能够满足地震设防区应用的要求,但是未进行对比试验.赵勇等[33 34]对三种不同箍筋配置方式的叠合梁进行低周反复试验,如图7(a)所示,结果表明:叠合梁的正反向位移延性系数以及承载力同现浇梁相比偏小,不同的箍筋形式以及叠合面类型对试件的承载力以及正反向位移延性系数影响不大.但张雷等[35]通过采用一种新型的组合封闭箍筋叠合梁,进行低周反复试验,发现通过改变箍筋的封闭形式,能够提高叠合梁的承载力以及正反向位移延性系数,抗震性能优于普通的封闭箍筋现浇梁,如图7(b)所示.沈经纬等[36]研究了不同参数影响下的叠合梁抗震性能,认为混凝土的浇筑类型、抗剪连接件的加设、组合材料的不同,都会在不同程度上影响构件的正负向开裂荷载、正反向位移延性系数、耗能能力等.武江传等[37]通过对新型叠合梁柱节点进行拟静力试验,研究发现将叠合梁与现浇混凝土组合而成的新的节点体系相较于传统的梁柱体系,抗震性能更好.刘菲菲等[38]结合我国和日本规范以及有限元数值模拟,提出了采用日本预制装配式混凝土框架跨中连接的方式.图6 电液伺服加载系统[31]1.3 抗火性能研究现状当前文献对现浇梁抗火性能研究的较多,在近三年的文献中,JIANG等[39]进行钢筋混凝土梁火灾试验,火灾试验装置如图8所示,并建立了高温后钢筋混凝土梁抗剪承载力简化评估方法.BANERJI等[40]采用超高纤维混凝土梁进行火灾实验,得出在梁中加入聚丙烯纤维能够提高结构的耐火性.MAGISANO等[41]提出了火灾下钢筋混凝土截面轴力双向弯曲屈服面的自动计算方法.曹祥扩等[42]采用ABAQUS软件分析钢筋混凝土梁温度场的变化,认为受火面对梁的温度场影响显著,并通过算例验证了模型的准确性.武安盛等[43]在徐玉野[44]、李耀庄[45]等的研究基础上通过火灾限时试验以及承载力试验研究了钢筋混凝土现浇梁的抗弯承载力.杨志年等[46]通过火灾试验研究了保护层厚度、箍筋配筋率、剪跨比对钢筋混凝土梁的抗剪性能.翟春媛等[47]采用ABAQUS软件分析了高温下钢筋混凝土的抗剪性能,研究结果表明增大箍筋直径能有效提高高温下钢筋混凝土梁的抗剪性能.图7 箍筋不同配置方式在叠合梁抗火方面,陈锋等[48]为了研究荷载比、配筋率对组合式叠合梁节点抗火性能的影响,采用ABAQUS进行数值模拟,然后用试验数据对其验证,结果表明:在标准升温曲线条件下,荷载比越大,节点的耐火极限越小;梁纵筋配筋率越大,耐火极限越大,二者中荷载比对组合式叠合梁节点耐火极限影响最为明显.吕俊利等[49]通过有限元模拟,认为在升温阶段,预制板在钢梁上翼缘的搭接长度对组合梁变541青岛理工大学学报第41卷形能力影响非常大,并将有限元模拟值同试验结果进行了对比,证明了数值模拟的有效性以及实用性.李智[50]通过ABAQUS软件分析了预制装配式型钢混凝土梁和整体现浇梁的抗火性能,认为现浇梁的抗火性能比叠合梁的要好,荷载比以及型钢截面尺寸对叠合梁的抗火性能有较大的影响.何涛[51]采用有限元分析软件,对T形叠合梁进行恒载升温模拟,并将不同荷载比下叠合梁和现浇梁的耐火极限进行对比,如图9所示,结果表明:叠合梁和现浇梁在相同的荷载比下,叠合梁所产生的挠度要比现浇梁大,随后叠合梁与现浇梁的跨中挠度 时间出现一个交点,荷载比越大,交点出现时间越早,交点之后,叠合梁的跨中挠度小于现浇梁,也就是说叠合梁的耐火极限略大于现浇梁.顾为健等[52]通过对以叠合梁为主的框架节点进行抗火分析,并与现浇梁进行对比,结果表明,预制装配式的框架节点同现浇的相比,抗火性能差别不大,设计方法可参考现浇节点.2 叠合梁目前存在的问题及展望2.1 静力性能研究目前存在的问题及展望2.1.1 试验研究1)在抗弯性能方面,T形截面同矩形截面相比,在材料、自重方面更加具有优势.相同截面的叠合梁,受弯性能同现浇梁相比差别不大,对比荷载挠度曲线,一般都经历未开裂、带裂缝、屈服、破坏四个阶段;文献中的抗弯性能试验采用的都是一次受力叠合梁试件,很少对二次受力的叠合梁进行更深一步的探究.2)在抗剪性能方面,叠合梁的受剪破坏形式和受力性能同现浇梁基本一致,但因为钢筋混凝土叠合梁的抗剪承载力受力过程是“两阶段受力”,从而使得承载力比现浇梁的大,各个参数中,剪跨比对叠合梁的抗剪性能影响因素较大;预应力对提升叠合梁的抗剪承载力有一定的贡献,但具体的贡献程度较少有人研究;新的构造形式能够节省材料,降低叠合梁自身的质量,提升整体的抗剪性能,是今后研究的重点.2.1.2 数值模拟1)文献[17]在采用三维弹簧建模的过程中,侧向、横向、竖向的弹簧刚度取值都是近似值,将会导致在模拟过程中产生一定的误差,在今后的数值模拟中,务必要对弹簧刚度进行修正.2)叠合面的黏结强度对提高叠合梁承载力有较大影响,但是当前关于叠合面黏结强度研究的文献都基于理论和数值模拟,今后可以把重点放在叠合面黏结强度的试验研究中.2.2 抗震性能研究目前存在的问题及展望1)低周反复荷载作用下,叠合梁和现浇梁的破坏形式相似,但叠合梁与现浇对比梁的正截面受弯承载力、位移延性、变形能力及叠合面水平抗剪刚度等均较单调荷载下的相应试件有一定的下降.2)文献[33 34]同文献[35]结论不同的原因是文献[35]所提出的新型配筋形式增大了钢筋和混凝土之间的摩擦因数,从而提高承载能力以及正反向位移延性系数.3)由叠合梁组成的新的节点体系以及同现浇梁的性能对比是今后研究叠合梁抗震性能的重点.2.3 抗火性能目前存在的问题及展望2.3.1 试验研究1)荷载比、配筋率、受火面因素等对叠合梁的耐火极限有非常大的影响,目前有较多人研究,但是考641第5期 鲁秀亮,等:预制装配式混凝土叠合梁研究综述虑不同荷载比、高温以及高温后叠合梁的抗弯、抗剪承载力试验研究较少,大多都基于理论层面.2)叠合梁火灾试验中,摩擦因数对叠合面温度影响非常大,很多文献对叠合面摩擦因数的研究是在常温下进行的,高温下摩擦因数对叠合面温度的影响研究较少.3)基于动力测试的叠合梁抗火性能是研究混凝土结构灾后损伤识别和评估重要方法,刘才玮等[53]提出了以小波神经网络技术为基础、等效爆火时间为指标的损伤识别新方法,并对常温下现浇梁进行了验证.但叠合梁叠合面在高温下容易出现损伤,针对叠合面的损伤指标、损伤识别办法以及评估体系研究较少.2.3.2 数值模拟1)有限元软件中的热工参数未对水分蒸发过程中的温度影响进行充分考虑,从而导致模拟的温度 时间曲线与实测误差较大,这对今后的高温研究非常不利.2)在对叠合面建立模型时,标准升温曲线下叠合面黏结滑移本构较少有人研究,因此在对叠合面接触进行模拟时,可以采用弹簧单元SPRING对预制部分与现浇部分的接触进行定义.3)高温下裂缝的深度和宽度对温度场有重要影响,但是ANSYS当前还不能模拟高温下开裂时的裂缝宽度和深度,对ANSYS软件进行二次开发也是今后研究的重点.3 结论1)静力方面,在抗弯性能研究中,文献中的抗弯性能试验采用的都是一次受力叠合梁试件,二次受力所产生的主应力超前和主压应力滞后很少有人研究;叠合面的黏结强度对提高叠合梁抗弯承载力有较大影响,但叠合面黏结强度的试验研究很少有人涉及.在抗剪性能研究中,预应力对提升叠合梁的抗剪承载力有一定的贡献,但具体的贡献程度很少有人研究.2)抗震方面,叠合梁和柱、板等结构形成的新的框架结构体系能够提高整体框架的抗震性能,是今后研究的重点.3)抗火方面,基于动力测试的叠合梁抗火性能以及高温下叠合梁的抗弯、抗剪承载力试验研究较少,大多以理论和模拟研究为主,火灾对叠合梁影响较大,叠合梁和现浇梁高温下性能的对比是今后研究的重点;建立针对叠合梁的损伤识别方法,比如将叠合面的摩擦因数、预制高度等参数考虑到新的识别、评估指标中是未来研究的重点.4)新材料方面,当前叠合梁采用的材料基本都是传统混凝土,而再生混凝土、型钢混凝土、超高纤维混凝土等材料组合而成的新型叠合梁构件在静力、抗震、抗火方面相比传统的材料性能更好,值得日后大力推广.参考文献(犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊):[1] 李滨.我国预制装配式建筑的现状与发展[J].中国科技信息,2014(7):114 115.LIBin.ThecurrentsituationanddevelopmentofprefabricatedbuildingsinChina[J].ChinaScienceandTechnologyInformation,2014(7):114 115.(inChinese)[2] 田春雨,黄小坤,李然,等.装配式混凝土结构的研究与应用[J].工程质量,2015,33(4):25 30.TIANChun yu,HUANGXiao kun,LIRan,etal.Researchandapplicationofprefabricatedconcretestructure[J].EngineeringQuali ty,2015,33(4):25 30.(inChinese)[3] 彭博.钢筋混凝土现浇叠合梁施工工艺的研究[D].昆明:昆明理工大学,2019.PENGBo.Studyonconstructiontechnologyofcastpouringreinforcedconcretecompositebeam[D].Kunming:KunmingUniversityofScienceandTechnology,2019.(inchinese)[4] YANGY,XUEY,YUY,etal.Experimentalstudyonflexuralperformanceofpartiallyprecaststeelreinforcedconcretebeams[J].JournalofConstructionalSteelResearch,2017,133(Jun.):192 201.[5] TANDL,PHAMT,HAOHong,etal.Numericalstudyontheflexuralperformanceofprecastsegmentalconcretebeamswithun bondedinternalsteeltendons[J].ConstructionandBuildingMaterials,2020,248:118632.[6] 杨云俊,薛伟辰.钢筋混凝土T形叠合梁静力性能试验研究[J].土木工程学报,2010,43(3):1 7.YANGYun jun,XUEWei chen.ExperimentalresearchonthestaticperformanceofreinforcedconcreteT shapedcompositebeams[J].741青岛理工大学学报第41卷JournalofCivilEngineering,2010,43(3):1 7.(inChinese)[7] FAHMYMFM,IDRISSLK.Flexuralbehavioroflargescalesemi precastreinforcedconcreteT beamsmadeofnaturalandrecycledaggregateconcrete[J].EngineeringStructures,2019,198(November):109525.[8] 张毅,赵胜华,陈杏.再生混凝土T形截面叠合梁受弯性能试验研究[J].工业建筑,2014,44(5):47 50.ZHANGYi,ZHAOSheng hua,CHENXing.ExperimentalresearchonflexuralperformanceofrecycledconcreteT shapedcompositebeams[J].IndustrialConstrction,2014,44(5):47 50.(inChinese)[9] 吴方伯,黄海林,周绪红,等.预应力预制叠合梁受弯性能试验研究[J].建筑结构学报,2011,32(5):107 115.WUFang bo,HUANGHai lin,ZHOUXu hong,etal.Experimentalstudyontheflexuralperformanceofprestressedprecastcompositebeams[J].JournalofBuildingStructures,2011,32(5):107 115.(inChinese)[10] 荀勇,田高伟,曹鹏.TRC模板与现浇混凝土叠合T形梁抗弯性能试验研究[J].混凝土,2017(3):120 123.XUNYong,TIANGao wei,CAOPeng.ExperimentalstudyontheflexuralperformanceofsuperposedT beamwithTRCformworkandcast in placeconcrete[J].Concrete,2017(3):120 123.(inChinese)[11] 吴庆,施天源,荀勇,等.力与碳化侵蚀耦合作用下TRC叠合梁的正截面受弯承载力退化研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版),2019,33(3):118 125.WUQing,SHITian yuan,XUNYong,etal.ResearchonthedegradationofthebendingcapacityofTRCcompositebeamsunderthecouplingofforceandcarbonizationerosion[J].JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition),2019,33(3):118 125.(inChinese)[12] 唐迪未,金伟良,毛江鸿,等.收缩徐变对装配式混凝土叠合梁挠度的影响[J].土木与环境工程学报,2019,41(6):127 134.TANGDi wei,JINWei liang,MAOJiang hong,etal.Effectofshrinkageandcreeponthedeflectionoffabricatedconcretecompositebeams[J].JournalofCivilandEnvironmentalEngineering,2019,41(6):127 134.(inChinese)[13] 肖建庄,高歌,徐亚玲,等.再生混凝土叠合梁受弯力学性能试验研究[J].结构工程师,2012,28(2):122 126.XIAOJian zhuang,GAOGe,XUYa ling,etal.Experimentalstudyonthemechanicalpropertiesofrecycledconcretecompositebeamsinbending[J].StructureEngineer,2012,28(2):122 126.(inChinese)[14] 王磊,彭笑川.叠合梁受弯性能试验研究[J].建筑结构,2013,43(8):51 53.WANGLei,PENGXiao chuan.Experimentalstudyonbendingperformanceofcompositebeams[J].BuildingStructure,2013,43(8):51 53.(inChinese)[15] 朱德孙,盛宏玉.混凝土二次受力对叠合梁极限承载力的影响分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2017,40(4):528 532.ZHUDe sun,SHENGHong yu.Analysisoftheeffectofsecondarystressofconcreteontheultimatebearingcapacityofcompositebeams[J].JournalofHefeiUniversityofTechnology(NaturalScienceEdition),2017,40(4):528 532.(inChinese)[16] 曹霞,杨振轩,张金丹,等.RPC叠合简支梁受弯承载力分析[J].桂林理工大学学报,2020,40(1):103 108.CAOXia,YANGZhen xuan,ZHANGJin dan,etal.AnalysisofbendingcapacityofRPCcompositesimplysupportedbeams[J].Jour nalofGuilinUniversityofTechnology,2020,40(1):103 108.(inChinese)[17] 刘俊卿,朱超,刘超,等.基于三维弹簧联结模型的装配式叠合梁受力性能数值模拟研究[J].混凝土,2018(1):138 143.LIUJun qing,ZHUChao,LIUChao,etal.Numericalsimulationstudyonthemechanicalperformanceofassembledcompositebeamsbasedonthree dimensionalspringcouplingmodel[J].Concrete,2018(1):138 143.(inChinese)[18] LIGQ,LIX,LIL.Experimentalstudyonthebendandshearbehaviorsofsteel concretecompositebeamswithnotchedwebofin vertedT shapedsteelsection[J].InternationalJournalofSteelStructures,2012,12(3):391 401.[19] ZHANGWei,HUANGZhen yu,FUZhan xia,etal.Shearresistancebehaviorofpartiallycompositesteel concrete steelsandwichbeamsconsideringbond slipeffect[J].EngineeringStructures,2020,210:110394.[20] JORGEBonilla,LUCIANOMBezerra,ENRIQUEMirambell.Resistanceofstudshearconnectorsincompositebeamsusingprofiledsteelsheeting[J].EngineeringStructures,2019,187:478 489.[21] 马云龙,何少川,刘廷滨.装配式钢筋混凝土叠合梁受力性能试验研究[J].特种结构,2019,36(6):15 18.MAYun long,HEShao chuan,LIUTing bin.Experimentalresearchonthemechanicalperformanceoffabricatedreinforcedconcretecompositebeams[J].SpecialStructures,2019,36(6):15 18.(inChinese)[22] 李平,高荣誉.混凝土叠合连续梁斜截面抗剪机理分析[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版),2013,21(2):12 16.LIPing,GAORong yu.Analysisoftheshearingmechanismofdiagonalsectionofconcretecompositecontinuousbeams[J].JournalofAnhuiUniversityofArchitectureandTechnology(NaturalScienceEdition),2013,21(2):12 16.(inChinese)[23] 李国强,黄小坤,田春雨,等.配置组合封闭箍筋钢筋混凝土叠合梁受剪性能试验研究[J].建筑结构学报,2015,36(S2):286 291.LIGuo qiang,HUANGXiao kun,TIANChun yu,etal.Experimentalstudyontheshearbehaviorofreinforcedconcretecompositebeamswithcompositeclosedstirrups[J].JournalofBuildingStructures,2015,36(S2):286 291.(inChinese)[24] 吴方伯,刘彪,邓利斌,等.新型叠合梁端部抗剪性能试验[J].建筑科学与工程学报,2014,31(2):26 31.WUFangbo,LIUBiao,DENGLi bin,etal.Shearperformancetestofnewtypecompositebeamend[J].JournalofBuildingScience841。

预应力混凝土叠合板受力性能分析摘要:在叠合结构的实际工程应用中,叠合板采用最为广泛。

预应力混凝土薄板或空心板作楼盖结构时,为了加强其整体性和抗渗胜,薄板或空,已板安装后常在其匕面再浇筑40 一60mm 厚现浇混凝土,但在计算中并不考虑后浇混凝土与先浇混凝土共同工作的情况,因此造成较大的浪费。

若有目的地在支座位置的后浇层混凝土中配置负弯矩钢筋,则形成叠合连续板结构,研究预应力混凝土叠合连的受力性能,对于这种结构更加经济合理的广泛应用具有重要的意义。

关键词:预应力混凝土;叠合板;叠合面混凝土叠合结构是在预制板上浇筑混凝土形成的一种装配整体式结构。

与传统装配式结构相比,叠合结构提高了结构的整体刚度,增强了抗震性能;与混凝土现浇结构相比,叠合结构节省了脚手架和模板、有效缩短了施工周期,降低了综合成本。

为探讨当前预应力混凝土叠合板工程中普遍采用的自然或人工粗糙面的有效性,本文将针对预制板和现浇层均采用相同混凝土的叠合板进行试验,研究其在叠合前和叠合后的受力性能和破坏特征。

1.工程概况本工程中有代表性预应力叠合板的几何尺寸为1000mm × 3300mm × 120mm,施工过程中预制预应力板将承受附加恒载2.5kN/m2、可变荷载2.0kN/m2。

施工完成后,预应力叠合板除自重外,将承受楼面面层及板底吊顶永久荷载2.0kN/m2、可变荷载2.0kN/m2。

其中,预应力主筋混凝土保护层厚度为20mm,叠合层受力主筋混凝土保护层厚度为15mm,叠合面设置4mm 人工粗糙面。

2 有限元模型建立(1)混凝土本构模型有限元模型中引入混凝土弹塑性本构模型,模型应力、应变、弹性模量等参数均取用规范规定的标准值,附录的数学模型,得到其本构关系曲线。

(2)钢筋/钢丝本构模型假设消除应力钢丝在整个受力过程中保持在弹性范围内,普通钢筋未考虑其屈服后强化效应,钢筋弹性模量、屈服强度标准值均采用规范建议值。

3 结果分析(1)预制预应力底板施工过程验算底板预应力钢筋在施工过程中的应力计算结果,其最大拉应力为1 252MPa,满足安全要求;底板混凝土在施工过程中的截面正应力计算结果,其最大拉应力为0.44MPa,其最大压应力为- 4.40MPa,满足安全要求;预制预应力底板在施工过程中的挠度计算结果跨中最大挠度为1.712mm,约为l /1752,小于l /250,满足变形限值要求。

预应力混凝土叠合板的研究现状及发展趋势摘要:近年来,国家鼓励大力发展装配式建筑,这有利于节约资源能源,减少环境污染,提高劳动生产率,保证施工质量,逐步实现建筑工业化。

叠合板是在预制底板上部浇筑混凝土叠合层而形成的一种装配整体式结构构件。

预应力混凝土叠合板分为预制底板和现场后浇叠合层两部分,预应力混凝土叠合板已广泛应用在装配式结构中。

在现场施工时,预制底板为永久模板,承担结构的自重和施工荷载;在使用时,预制底板与叠合层形成统一的整体,共同承受上部结构传到楼板上的荷载,以满足楼板的实际使用要求。

在普通混凝土叠合板中加入预应力钢筋,对其施加预应力,能够有效解决混凝土叠合板的底板开裂问题,提高叠合板的刚度和整体性。

关键词:预应力混凝土;叠合板;研究现状;发展趋势1预应力混凝土叠合板研究现状1.1预应力混凝土钢筋桁架叠合板的研究预应力混凝土钢筋桁架叠合板是目前使用最为广泛的预应力混凝土叠合板形式,与预应力混凝土平板叠合板相比可显著提高底板刚度。

通过研究给出预应力叠合楼板的理论设计方法,提出预应力叠合板的制作工艺、薄板(预制底板)的安装与叠合层的施工等,对预应力叠合板的发展奠定了坚实的理论基础;对钢筋桁架混凝土叠合板进行了试验研究,试验结果表明混凝土叠合板叠合层新旧混凝土接触面采用不同做法,在受弯破坏前均未出现沿叠合面水平方向的剪切破坏,对板有抗震要求的,可在叠合层面上设置抗剪钢筋,保证叠合板的整体性;通过对钢筋桁架混凝土叠合板设计方法的研究,得到了钢筋桁架混凝土叠合板基本的设计计算方法;分别对预应力混凝土钢桁架(钢筋桁架、钢管桁架和钢板桁架)和平板进行预制底板和叠合板受弯试验,试验结果表明,钢桁架能显著提升预制底板的抗弯能力,其中钢管桁架的开裂荷载最高,预制底板的开裂荷载随着预应力筋数量的增加而增大,钢管桁架预制底板中钢管桁架上弦杆中是否灌浆对板的受力性能影响不大,钢筋桁架类型及桁架的有无对预应力混凝土叠合板的开裂荷载影响不大,为防止钢桁架上弦发生失稳破坏,建立了预制底板上弦失稳弯矩计算式。

预应力混凝土钢管桁架叠合板力学性能试验研究目录1. 内容概述 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (3)1.3 国内外研究现状 (5)1.4 研究目标及内容 (6)2. 实验设计 (7)2.1 试验材料 (8)2.1.1 钢管材料性能 (9)2.1.2 预应力钢材性能 (11)2.1.3 混凝土材料性能 (12)2.2 试件制作与尺寸 (14)2.2.1 桁架结构布置 (15)2.2.2 叠合板构成方式 (17)2.2.3 试件尺寸及布置 (18)2.3 试验方案 (19)2.3.1 荷载控制方式 (21)2.3.2 测试仪器及配置 (21)2.3.3 监测指标及方法 (22)3. 试验结果及分析 (23)3.1 竖向承载力试验 (24)3.1.1 试件承载力与结构参数的关系分析 (26)3.1.2 试件破坏模式及特征 (27)3.2 弯曲变形试验 (28)3.2.1 试件弯曲变形规律及分析 (29)3.2.2 结构刚度与各参数的关系 (30)3.3 抗震性能试验 (31)3.3.1 试件在地震作用下的动力性能 (32)3.3.2 钢管桁架有无预应力对抗震性能影响 (33)3.4 其他性能试验 (34)3.4.1 延性性能 (35)3.4.2 疲劳性能 (37)1. 内容概述材料选择与设计:概述了实验中使用的主要材料,包括预应力混凝土、钢管材以及常见的钢筋混凝土。

设计上考虑了桁架结构的受力特点,如跨度优化、荷载分布以及抗震设计。

实验装置与方法:详细描述实验装置的搭建,包括加载设备、数据采集系统以及安全防护措施。

实验方法涵盖了静载测试、循环载荷测试等多个方面,确保了实验结果的全面性和可靠性。

力学性能评估:研究了预应力混凝土钢管桁架叠合板在各种荷载作用下的响应,包括挠度、应力分布以及板的整体稳定性。

利用实验数据建立了力学性能模型,并进行了必要的修正和验证。

耐久性与安全性分析:评估了板的耐久性,包括在长期使用下的裂纹扩展情况以及屈服强度随时间的变化。

预应力混凝土结构的研究论文[全文5篇]第一篇:预应力混凝土结构的研究论文摘要对预应力混凝土结构火灾的研究现状进行了综述与分析,探讨了预应力混凝土结构火灾研究中存在的主要问题。

建议进一步研究应从预应力材料的高温蠕变性能入手,采用非线性有限元进行整体结构分析,逐步建立结构火灾的可靠度方法,并指出结构火灾的计算机仿真分析是一种重要的试验方法。

关键词预应力混凝土火灾可靠度仿真分析据公安部消防局统计,2005年全国共发生火灾235941起,死亡2496人,伤残2506人,直接财产损失13.6亿元。

近年来,预应力混凝土结构已由早期的简单构件发展为现今复杂的空间整体受力结构,以其大跨度、大空间、良好的结构整体性能以及有竞争力的综合经济效益,正逐步成为现代建筑结构形式的发展趋势,由于预应力混凝土结构的抗火性能劣于普通钢筋混凝土结构,因此开展预应力混凝土结构的火灾反应和抗火性能研究是非常有意义的。

1预应力混凝土结构火灾研究的现状国外学者对结构抗火性能的研究开展较早,始于20个世纪初,并成立了许多抗火研究组织,比较有名的有美国建筑火灾研究实验室、美国消防协会、美国的波特兰水泥协会、美国预应力混凝土协会、英国的BRE(BuildingResearchEstablishment)。

这些组织对建筑结构的抗火性能进行了系统的研究,主要体现在对建筑材料高温下的力学性能;结构、构件火灾下的升温过程及温度场的确定;火灾条件下结构和构件的极限承载能力及耐火性能方面的研究,并编订了相应的建筑规范及行业规则。

国外预应力混凝土构件抗火性能的研究稍晚于钢筋混凝土结构,主要工作始于20世纪70年代初期。

尽管早期Ashton等人的试验研究认为预应力混凝土在火的作用下存在许多问题,但其后一些学者的试验和研究表明预应力混凝土构件在火的作用下仍具有较好的工作性能。

有关文献介绍了美国进行的18个后张预应力混凝土板和梁的耐火试验。

在这些试验构件中,预应力筋分为有粘结和无粘结两种。

预应力次轻混凝土及其叠合构件的研究综述

近年来,在政府的大力推广下,装配式建筑又掀起了一个新的发展阶段。

其中叠合梁板是装配式建筑的重要构件,同时兼顾现浇结构整体性好和装配式结构施工方便等优点。

传统的叠合梁使用的是普通混凝土,这导致叠合梁的自重过大,本文探索陶粒复合骨料混凝土(简称为次轻混凝土)应用到叠合梁的可性性。

从陶粒复合骨料的变形性能、物理力学性能;叠合梁的受力性能以及叠合框架的受力性能四个方面发展现状研究,分析陶粒复合骨料混凝土预应力叠合梁的应用前景。

标签:预应力;陶粒复合骨料混凝土;叠合梁;叠合框架

引言

近年来,我国的建筑业得到了迅猛的发展,然而相比于其他发达国家而言,我国建筑物传统建造过程中占用和消耗了过多的建筑资源,并且存在施工周期比较长、工业化程度低以及施工环境差等问题。

这说明在建造建筑物时,传统的建造形式迫切需要得到改进,建筑工业化新型建造形式的出现可以有效的解决传统建造方式中施工周期长、能源和劳动力消耗大以及施工环境差等问题,并且能够提高施工效率和施工质量.

叠合梁是装配式建筑的重要构件,同时兼顾现浇结构整体性好和装配式结构施工方便等优点。

传统的叠合梁使用的是普通混凝土,这导致叠合梁的自重过大,致使其抗震性能不强;故本文探索陶粒复合骨料混凝土应用到叠合梁的可性性,研究陶粒复合骨料预应力叠合梁相关的发展现狀。

1.陶粒复合骨料混凝土简介

陶粒复合骨料混凝土,即次轻混凝土,是指在轻粗骨料中掺入适量普通粗骨料,干表观密度大于1950kg/m3,小于或等于2300kg/m3的混凝土,它是一种特定密度的复合骨料混凝土,在国外也称做特定密度混凝土(specified density concrete)。

次轻混凝土兼具了普通混凝土和轻骨料混凝土的优点。

由于轻骨料的内养护作用,高强次轻混凝土克服了高强混凝土自收缩大、体积稳定性不良的缺点;同时由于用轻粗骨料取代了部分体积的粗骨料,使混凝土的自重得到一定幅度的降低,提高了材料的比强度,相对同强度等级的普通混凝土,弹性模量和力学性能下降不多,有的力学性能甚至更好,从而克服了轻骨料混凝土弹性模量低、力学性能不高的缺点,单方混凝土的原材料成本增加不多。

2.叠合结构简介

混凝土叠合结构就是将整浇式结构根据其使用时和制造时的受力特点改变为预制的单个构件部分和现浇部分,其中预制的单个构件部分在工厂制造,然后将其运到现场装配,再在其上浇筑振捣现浇部分,当现浇部分结硬后即形成混凝

土叠合式装配整体结构。

3.次轻混凝土变形性能研究

田耀刚[9]通过试验分析研究了次轻混凝土的自收缩性能,试验表明,与轻骨料混凝土和普通混凝土相比,次轻混凝土具有更小的干缩和自收缩性能,且收缩稳定期也较短;集料组成成分能显著的影响次轻混凝土收缩性能,当普通骨料与轻骨料的体积相当时,次轻混凝土的收缩性能最小;同时,硅灰的掺入能够显著的提高次轻混凝土的短期收缩性能,然而对次轻混凝土中长期的收缩性能影响不大。

丁建彤、宋培晶等人[6]研究了次轻混凝土的收缩性能,试验设计采用中、高吸水率性能的轻集料和低吸水率性能的轻集料混合的方法,试验表明,在不增加次轻混凝土容重的前提下,能够提高次轻混凝土的早期收缩性能;用刚度较大的普通粗骨料代替部分轻粗骨料,次轻混凝土的收缩性能随着普通粗骨料的体积替代率的提高而下降,这种现象随着混凝土龄期的增长而更加的明显。

Arnon Bentur 等人[7]在0.33水灰比、10%硅灰掺量的普通高强混凝土中,分别用气干轻骨料和饱和面干轻骨料取代普通骨料,体积替代率为25%,分别配制成两种不同的复合骨料混凝土,试验结果表明,高强混凝土的自收缩可以完全由饱和面干轻骨料消除;而气干轻骨料虽然也能减少自收缩,但气干轻骨料中水分不足是难以阻止高强混凝土自收缩的发生的主要原因。

4.叠合梁构件受力性能研究

清华大学过镇海教授[8]通过对四根普通混凝土叠合梁和两根整浇梁的对比试验,主要研究分析了叠合梁的影响系数和二次受力性能,并发现二次受力的叠合梁存在受拉区钢筋应力超前的不利现象,并且对于这种现象在设计时必须加以限制。

我国叠合结构科研组成立[2],该叠合结构科研组人员在18年中分别对叠合结构体系的普通混凝土叠合梁板的斜截面理论设计方法;正截面的理论设计方法;装配整体式新型建造形式的应用推广研究;连续叠合构件受力试验分析研究和设计方法四个方面的课题进行试验研究和理论分析。

广西大学课题组[3]通过对六根二次受力以及一根一次受力两跨连续叠合梁与一根整浇连续梁进行单点受力试验,并主要针对二次受力两跨叠合梁的受力状态进行研究。

试验理论分析研究得出了二次受力两跨叠合梁预制部分跨中受拉钢筋存在应力超前和现浇部分混凝土压应变存在滞后的结论。

文章还指出构件正截面抗弯性能受叠合高度比的影响较大,给出了二次受力两跨连续叠合梁弯矩调幅系数建议值。

湖南大学马远荣[1]在导师廖莎的指导下,通过对3根相同规格的工字形截面活性粉末混凝土预应力叠合梁进行静力加载试验,得出了活性粉末预应力叠合

梁沿截面高度的应变符合平截面假定,同时叠合梁的正截面承载力有较大的提高,活性粉末混凝土材料的也表现出良好的抗剪能力。

现有规范对活性粉末混凝土叠合梁的抗剪计算值偏于安全。

5.叠合框架受力性能研究

长沙交通学院课题组[4]通过对一榀整浇框架与两榀两跨两层3m×3m的叠合框架对比试验进行分析研究。

不仅进一步证实了二次受力叠合构件的预制部分受拉钢筋应力超前及现浇部分混凝土压应力滞后的结论。

而且得出了叠合构件的承载力与整浇构件相当的结论。

并提出叠合框架关键节点处的刚度问题,给出了关键节点处的合理构造措施。

长沙理工大学课题组[5]通过对一榀整浇框架和两榀两跨两层的叠合框架的缩尺构件进行低周反复荷载抗震性能对比试验研究。

试验研究表明,在低周反复荷载作用下两榀两跨两层的叠合框架最终破坏形式为铰型破坏机制,在进行试验过程中两榀两跨两层的叠合框架表现出良好的整体抗侧性能,并且该叠合框架的叠合面粘结良好无裂缝产生,叠合框架与整浇框架耗能能力也相差不大。