古老异域的_迷思_读弗里德曼_中国宗族与社会_福建和广东_及其他_师云蕊 (1)

- 格式:pdf

- 大小:532.54 KB

- 文档页数:18

古希腊神话丝路入华考第38卷第1期2012年1月青海民族大学(社会科学版)JoURNALOFQINGHAINA'noNALITIESIi眦RSⅡ'Y(socialscience)V oL.38NO.1Jan.2012古希腊神话丝路入华考覃志峰(广西经济管理干部学院,广西南宁530007)摘要:自先秦以来,古希腊神话随着中西交往的发展而传入中国,且传入形式不断发生变化,从最初的口耳相传,到小型物件和宗教的附着.古希腊神话传入中国不仅折射出中西文化交流的历史面貌,同时也体现出华夏文化在历史上的强势地位及其兼收并蓄,富于借鉴的优良传统.关键词:希腊神话;丝绸之路;文化交流中图分类号:K103文献标识码:A文章编号:1674—9227(2012)01—0148—06自先秦以来,中国与西方就已存在文化交流.这不仅见诸于文献记载,而且还反映在考古发现的大量古迹遗物上.通过梳理和追寻繁杂的文献记载和文物古迹,可以找到其间交流的历史踪迹和发展脉络.然而,作为西方文化源头的希腊神话如何来到中国,国内外学者还没有进行专门的研究.为此,本文循着丝绸之路来追寻希腊神话传入中国的历程.一,古希腊人与希腊神话在长达近2000年的岁月中,中国的丝绸,瓷器,香料,金银珠宝和纸张等物品源源不断地由驼队运到中亚和欧洲.西方各色精美器皿,牙角,皮毛和珍禽异兽等侈奢品也不断传入中国.随着大批使节, 游客,教士,外奴,艺人,歌舞伎等西方人士来华,西方的工艺,美术,音乐,宗教,风俗习惯和神话传说等文化也传人中国.古希腊神话传人中国,究竟起于何时,至今难以考证.然而,通过考古发现和甄鉴那些带有浓郁古希腊神话色彩的器物,便能勾画出其传人中国的大致历程.远在亚历山大东征之前,古希腊和中国已有相互传闻的记载."赛里斯"(Seres④)就是当时希腊人对一个遥远东方国家的称呼.罗马人称中国为"Sefica"."赛里斯"后来也就成了西方对中国的代称.托勒密提到古希腊人曾到过"绢国之都".德国地理学家李希霍芬认为,这个"绢国之都"就是长安, 也有人认为是中国西境的某一都城,如当时天山南路的喀什噶尔(疏勒)就是一个国际大市场.-l希罗多德曾记载希腊人阿利斯铁阿斯的远东之游,他穿过斯奇提亚人的活动区域,最远曾到了伊赛多涅斯人的地域._2有学者考证,伊赛多涅斯人活动区域大致在乌拉尔以东,直至天山,阿尔泰山之间,也有学者推测他曾远至塔里木盆地或楼兰以东,敦煌一带. 如此看来,古希腊人早已和黑海,里海,咸海一带的伊赛多涅斯人以及其他游牧民族有所往来,而且曾到过月氏(今新疆)一带.他们在和这一带游牧民族的交往以及和中国人的长期通商过程中,也把希腊神话传播到了这一地区.1939年,苏联考古队发掘公元前6世纪黑海北岸尼姆菲城的德美特神庙,发现陶塑品中就有德美特女神像,携带盛水器皿的青年女仆像和表演宗教舞蹈的少女像.1978年,考古学家在阿富汗北部希比尔甘发现了一处公元前1000年大夏史前神殿遗址,遗址内外有6座充满黄金的古墓.1号墓中带翼裸体小男孩黄金饰件就是爱神丘比特.2号墓中带翼裸体骑鱼小男孩也是丘比特,一尊黄金艺术雕像是维纳斯.3号墓的一枚徽章上是一手持长矛和盾牌的女战士,旁边刻有希腊文雅本文系福建省教育厅社科研究项目"古希腊神话传入中国的历程"(项目编号:JBS09139)的阶段性研究成果之一.收稿日期:2011—09—02\..作者简介:覃志峰(1963一),男,广西上林人,广西经济管理干部学院外语系教授,南京大学博士研究生.研究方向:英美文学,翻译理论与实践,英国史.148青海民族大学(社会科学版)2012年1月典娜.5号墓的一枚徽章上是鹰头狮身双翼怪兽格里芬.6号墓出土的上衣扣饰,图案正中是男女二人并肩坐在狮背上.这是一幅表现酒神狄俄尼索斯与阿利阿德结婚的场景.二,亚历山大与古希腊神话亚历山大的东征(前334一前323)把地中海,黑海,里海,咸海,阿拉伯海,红海,波斯湾及印度河流域等地区几乎囊括在自己的帝国之内.古希腊文化便成为该地区的主流文化,促使该地区的希腊化(前334一前30)和东西文化的融合.与此同时,西汉的发展壮大也使得西域更加和平安定,促进了中亚地区和中国的文化交流,也使古希腊神话传播到我国内地.1945年一1950年,苏联考古队发掘了克里米亚草原上的涅亚波里城(前300一前200)的遗址.在一座崖墓中发现了一面壁画,画中有一幅地毯,上面有红,黄,黑三色棋盘状方格,旁边绘有一个头戴高顶帽,脚穿软皮靴的大胡子斯基泰人,他身着宽襟长袍,手弹七弦琴.-4近年来在西域管辖的中亚"昭武九姓"②地区,发掘出大量"大希腊化"的工艺品,其中不乏古希腊戏剧艺术形象.在巴克特里亚和帕提亚的尼萨发现的细颈双耳瓶,上面就绘制《酒神的伴侣》场景.还有另外三件绘有酒神狄俄倪索斯形象的工艺品,其中一件是费尔干纳地区库瓦出土的金属模具,上面绘有当地酒神饮酒的情景.另一件是旁遮普北部出土的酒器,上面画着酒神和一个少女对面而坐.再有一件是在维尔赫涅?别列佐夫斯基新村出土的酒器,上面绘制戴山羊面具的人物._5J 三,罗马人与古希腊神话公元前1世纪到公元4世纪,罗马帝国(前27—395)是欧洲的政治,经济和文化中心.罗马帝国是希腊文化的传承者,正如赫拉斯所说:"希腊为罗马的兵力所征服,罗马同时被希腊的思想所征服."_6j 古希腊的神话在古罗马时代继续发挥其影响作用. 公元2世纪,古罗马人掀起一股希腊雕塑热潮,复制了一大批希腊神话题材的雕塑.古罗马帝国在吸收希腊文化构建自己文化的同时,客观上使古希腊文化得到了更加广泛和持久地传播和发展,也促进了东西文化的交汇融合.两汉时期,中国和西亚以及欧洲,特别是罗马帝国有了实质性的联系.汉和帝永元九年(97),西域都护班超遣甘英使大秦,至条支,临海而回.桓帝延熹九年(166)大秦皇帝安敦遣使来中国.西汉张骞两度出使西域,标志着"丝绸之路"全线贯通.东汉班超出使西域保证了"丝绸之路"继续畅通.随着两汉社会稳定和罗马帝国的发展,中国和中亚以及欧洲商业贸易和文化交流更加频繁,带着古希腊神话气息的物品和有关希腊神话的传说也不断进入中国.有关希腊神话传说,史书曾有记载.《后汉书》说:"九年,班超遣掾甘英临西海而还,皆前世所不至,《山经》所未详,莫不备其风土,传其珍怪焉."其中"传其珍怪"应当指的是奇珍异宝和怪诞不经的传说.《后汉书》还提到:"和帝永元九年,都护班超遣甘英使大秦.抵条支.临大海欲度,而安息西界船人谓英日:'海水广大,往来者逢善风,三月乃得度.若遇迟风,亦有二岁者,故人海者皆买三岁粮.海中善使人思土恋慕,数有死亡者.'英闻之乃止."【7这段记载说明,甘英出使罗马帝国,只到了安息(波斯) 西部大海.他放弃前行与波斯船人说的话有关.波斯船人所说"海中善使人思土恋慕,数有死亡者"指的就是古希腊神话中以歌声迷惑水手的海妖塞壬, 也就是前面提到的"珍怪"传说之一.这一点还可以从另一记载中得到印证.《晋书》记载:"汉时都护班超遣掾甘英使其国,入海,船人日:'海中有思慕之物,往者莫不悲怀.若汉使不恋父母妻子者,可入.'英不能渡."这就说明了"海中善使人思土恋慕,数有死亡者"一句中,致人死亡的原因是"海中有思慕之物".有关条支或大秦有"西王母"的传闻,也可以在中国古籍中找到踪迹.《史记》提到"条枝在安息西数千里,临西海.暑湿.耕田,田稻.有大乌,卵如瓮.人众甚多,往往有小君长,而安息役属之,以为外国.国善眩.安息长老传闻条枝有弱水,西王母,而未尝见."《后汉书》在记述大秦国时,也提及"或云其国西有弱水,流沙,近西王母所居处,几于日所人也."《魏书》中也有这样记述:"大秦西海水之西有河,河西南流.河西有南,北山.山西有赤水,西有白玉山.玉山西有西王母山,玉为堂云.从安息西界循海曲,亦至大秦④,回(四)万余里.于彼国观日月星辰,无异中国,而前史云条支西行百里日入处,失之远矣."L1训中国北魏时期,罗马帝国分成东西罗马,东罗马定都君士坦丁堡(今伊斯坦布尔). 根据这段描述,西王母山指的可能就是希腊东北部的奥林波斯山,奥林波斯山是古希腊神话中宙斯和众神的住地."大秦西海水"可能指的是地中海东北部的爱琴海及塞尔迈湾.按大秦(首都君士坦丁堡) 所处方位确定,"大秦西海水之西"指的应该是希腊半岛.希腊半岛上有一河流,流向西南."河西有南,北山.山西有赤水,西有白玉山.玉山西有西王母山,玉为堂云."这"白玉山"指的可能就是奥林波斯山,这"西王母"指的可能就是赫拉,雅典娜,月神149第38卷覃志峰:古希腊神话丝路入华考或其他女神.根据中国古代传说,"西王母"多数指一种女神,如《山海经?西山经》日:"又西三百五十里,曰玉山,是西王母所居也.西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜.是司天之厉及五残."…』她的住地是"玉山".因此,中国古人有可能以"西王母"泛指古希腊神话中的女神,她们住的奥林波斯山称为"玉山".由此推定,中国早有希腊神话女神的传闻,到北魏时期,人们对地中海地区有了更多了解,而且已有中国人到过这一带,并深入希腊半岛,了解那里的地理以及当地流传的神话故事.如康有为曾论证《后汉书》关于大秦的记载是真实的.@这就说明了两汉时期,中国人对古罗马帝国有了相当的了解.根据考古发现,这一时期带有古希腊神话气息的物件也不在少数.河南一座汉墓发现了一只产自埃及亚历山大的玻璃瓶,其图案就是雅典娜头像.⑨1983年新疆和田洛甫县赛依瓦克汉代墓葬中出土一件"绎毛人首马身图案",人首马身,手持标枪.显然,他就是古希腊神话中的马人伊克西翁.他原是拉皮泰人之王,狄亚之夫,后因杀了岳父,被宙斯放逐奥林波斯山,并将他与涅斐勒结合成马人.L1英国探险家斯坦因在新疆楼兰发现一块彩色缂毛残片,上面绘制古希腊神话的信神赫密士头像.估计这块残片的年代为东汉晚期.1959年,在新疆民丰县古尼雅遗址中发现一座东汉晚期墓葬,出土两块蓝白印花棉布残片.其中有一块中心部分已缺失,只见半只赤裸的脚,一段狮尾.在其左下角有一个大约32厘米见方的方框,内画一个半身女神像, 胸怀袒露,侧身斜视,神情安详,身后有圆形光环,颈上和臂上都戴有装饰物,手中持一个角状长筒容器, 其中盛满果实.有人认为,这是佛教的菩萨像;也有人认为,角状容器是希腊神话中的丰饶之角,女神是丰收女神堤喀(Tyehe);还有人认为,这是希腊神话的大地女神该亚(Gaea)与谷物女神得墨忒耳(De—meter)的混合体.【14J1984年新疆洛浦县山普拉墓地1号墓出土一条彩色裤子,年代为公元1~2世纪.这条裤子左腿上有一个倒置的武士像,右腿上有人首马身图案.裤子拆开复原成?块大型壁挂.壁挂上部的人首马身图案,实际上是古希腊罗马神话中的马人._l壁挂下部的武士右手握矛,立体感很强,极具古希腊文化特征,与前面提到的彩色缂毛残片上的赫密士头像相似.东罗马帝国延续的时代与中国的东晋后期,十六国,南北朝,隋,唐,五代十国,两宋,辽,西夏,金,元,明中期相对应.东罗马帝国是古希腊罗马文化】50主要的继承者和传播者,东罗马人蹈袭希腊人早已开辟的横断里海的北路,长期和中亚及中国通商,继续把更多以古希腊神话为题材的希腊罗马艺术传到中国,尤其是塔里木盆地的西北地区,如喀什噶尔,阿克苏,库车,喀喇,沙尔,吐鲁番等.甘肃,青海,宁夏等地也发现带有古希腊神话特色的遗迹和遗物. 在青海出土的魏唐织锦中,就有古希腊神话太阳神赫利奥斯(Helios)的形象._l6_1988年,甘肃省靖远县北滩乡发现一只鎏金银盘.盘中图案分为三圈.里圈是斜倚坐在雄狮背上的一男神,手执权杖.中间一圈是12个神像,每个神像左侧各有一个动物.外圈是相互钩联的葡萄卷草纹,其间栖有昆虫飞鸟.中间一圈有l2个神像是奥林波斯山l2主神.里圈的青年男神可能是阿波罗,也可能是酒神巴卡斯或是古希腊神话中别的人物.此盘时代约在4—5世纪,最晚不过6世纪前半期.【17]1903年日本探险队从库车掠走的"舍利盒",盒盖上有四个联珠纹组成的环状圆形,里面各绘一个有翼人像,分别手执各式乐器表演.他们很像希腊神话的爱罗神和佛教故事中的捷达婆.Ll副1983年,宁夏文物工作者发掘了北周天和四年(569)北周柱国大将军李贤墓,出土一件鎏金银壶.银壶腹部锤钳三组突起人物像,男女两两相对.这三组图中的男子实际上是一人,即古希腊神话中的帕里斯.三个女性分别为纷争女神厄里斯,爱神阿芙洛狄德和海伦.这几组画面反映的就是古希腊神话中三女神争金苹果的故事.这样表现完整的古希腊神话故事的器物在李贤墓中发现,说明了当时中国西北地区人们(至少是上层贵族)已对希腊神话有一定了解.四,犍陀罗艺术与古希腊神话古希腊罗马艺术品多取材神话,故神话中的人物,动物,场景,故事便成为艺术的主题或背景.随着这些艺术品的东渐,古希腊神话也随之进入中国,流传于民众中,为民众所熟知,有的甚至成为中国文学或艺术创作的题材.当然,这些题材经过流年的变异,也融人东渐各地的风格,特别是与佛教内容相结合而形成的键陀罗艺术风格,逐步失去了纯希腊的东西.然而,其中的希腊风格和神话元素依稀可见.四JII雅安高颐墓前,有一尊石狮,其制作年代和东汉献帝建安14年(209)的石碑相同.其姿态豪壮,体躯和四肢极其相称,胸部两侧刻有翼状,其体态无异于希腊的狮身人面兽或阿加门农神庙门前的雄狮.另外,南京一带的南朝陵墓石刻的石兽也极具希腊石狮雕刻风格,姿态雄健,昂首挺胸,双眼圆睁,张口吐舌,腹侧双翼,一足前迈,跃跃欲行.整青海民族大学(社会科学版)2012年1月个造型刚劲有力,威猛无敌,气势宏伟.斯坦因在于阗附近的约特干,拉瓦克与尼雅等遗址曾发现过古罗马式凹刻印章,其中刻有女神雅典娜,大神宙斯, 爱神埃罗斯与大力神赫克利斯等形象.另外,若羌境内的米兰古城还发现了希腊式的有翼天使.¨诸如此类物件都是希腊文化和当地文化融合的物证. 中国境内带有希腊神话气息的东罗马帝国时代的遗物,主要以两晋时期(26520)丝绸之路上通行的东罗马金币及中亚国家的钱币居多.这些钱币在西安,洛阳,固原,天水,兰州,武威,咸阳,张掖,陇西,吐鲁番,都兰以及内蒙古的土默特旗华克齐镇等地均有大量发现.这类金币通常延续古希腊的造币法,正面是国王头像,名字和称号,反面多以古希腊神祗为主.从搜集到的钱币看,1997年在洛阳一唐墓出土一枚东罗马帝国阿纳斯塔修斯一世的金币, 其正面是国王半身像,带王冠,留着长须,两侧是十字架,左边缘处俄铭文"FOCAS"字样,背面是有翅膀的胜利女神,右手持长柄钩状器,左手持上立十字架的球体,左边缘处有"VIOTORIA"字样._20帕提亚银币的正面是在位国王的头像,反面是持弓而坐的弓箭手.有人认为这是开国君主阿尔萨息或命运女神(Tyche),胜利女神(Nike),农业女神(Demeter),赫拉克勒斯(Heracles)等古希腊神祗形象._2贵霜帝国钱币也是如此,早期的钱币极具古希腊罗马钱币特色,如正面为巴克特里亚国王赫尔默乌斯的半身像,背面为希腊战神赫拉克勒斯.现存于列宁格勒市埃尔米达鸠博物馆的金币,中央刻有国王站像,携枪带刀,周围刻有希腊文字,意为"王中之王,贵霜之迦腻色迦".反面刻一女神像,头上有角,角中插花,象征丰收,整个风格全都是古希腊的.这类物品在新疆,内蒙,陕西,河北等地的一些墓葬中均有发现. 佛画和佛像造法也受到古希腊罗马艺术的影响,其中不乏古希腊神话因素,如忍冬纹,狮子纹,狩猎纹,丝绸流线型服饰,健体壮实,体态尽显,雄丽丰美,有翼的狮子,圆筒廊柱等.斯坦因在南疆多莫科西北客答里克发现过几具犍式雕像泥模,其中有专门用来模制大佛头螺髻的.喀拉沙尔西南硕尔楚克发现的灰泥模型,完全是犍式佛像浮雕……画面主题多作收获葡萄或爱神埃罗斯和山林水泽之精赛该的故事.灰泥浮雕,多雅典娜或葡萄丰收,完全是古希腊神话题材.中国古代"曹衣出水","吴带当风"的绘画风格就是受希腊神话绘画艺术影响的结果. 日本法隆寺的金堂壁画,其中的观世音菩萨和大势至菩萨的姿态显然就是希腊米洛女神维纳斯的再现.希腊神话早在两汉之前就开始循着丝绸之路,不远万里,在声声驼铃的伴随下传人中国.中国西域和中亚各国以及地中海地区国家在历史上有着密切的联系,受到古希腊罗马文化的影响以及带有大量的古希腊神话因素也是情理之中的事.从古代西域境内所发掘的大量石雕,泥塑,陶器,金属制品,以及绘画,建筑,服饰与其它器物上均能体察到这一点.五,结论古希腊神话人华历史源远流长,从先秦至今已延续了近2000年的历史.然而,古希腊神话传人中国并不是一路高歌,顺畅通达.中国有着悠久的文化传统,深厚如渊的华夏文化根深蒂固,主宰着几千年的中华大地.从历史上看,华夏文化不仅是中国主流文化,而且还以一种强势文化的姿态凌驾于亚洲其他文化之上,使得古希腊文明难以挤身中华大地.古希腊神话传人中国的际遇就是最好的例证.纵观古希腊神话人华历程,我们发现,古希腊神话入华一直步履艰难,长期游离于中原文化之外.不仅史籍记载得不多,而且带着古希腊神话信息的物件或遗迹的发现,主要集中于西域地区的零星地带,中原地区发现得不多,多数只出现在神庙遗址,石窟寺,墓葬,编织物,金银器皿,钱币,饰件中,并且大多融人了中亚文化的因素.涉及古希腊神话的人物和故事也比较有限,多数表现了天神,爱神,酒神,"金苹果"故事和牧神,以及和宗教有关的内容.古希腊神话人华不是偶然的事件,而是伴随历史上中西方的几次重大事件(如亚历山大东征,丝绸之路商业贸易,外来宗教的传人等)而来;古希腊神话入华也不是个别的文化现象,而是伴随着西方文化的传播而来.随着中西交往规模的扩大和往来的增加,古希腊神话人华的形式也发生了变化,从最初的口耳相传,到小型物件和宗教的附着.希腊神话人华不仅折射出中西文化交流的历史面貌,也体现了华夏文化在历史上的强势地位及其兼收并蓄和富于借鉴的优良传统.中国古代民俗中就包含古希腊神话酒神崇拜的成份,唐代敦煌祈赛风俗中的敬拜葡萄神仪式就是例证.唐代在每年4月初,藤蔓攀沿架上时,在敦煌地区都要进行一次赛神:"准旧南沙园结葡萄神细供伍分,胡饼伍拾枚,用面叁斗肆升伍合,油四斤",【22祷祝葡萄茁壮成长,多结果实. 中国戏剧从汉代的百戏,到魏唐的"胡风"歌舞,直至成熟的元剧,无不包含古希腊祀神仪式中歌舞和戏剧的技艺和风格.中国工艺制作和绘画雕刻,如魏唐织绵,佛教造像,南北朝隋唐绘画,南朝陵墓石刻和近现代钱币制作等,同样也散发着古希腊神话艺】5】第38卷覃志峰:古希腊神话丝路入华考术创作的气息.当然,历史上古希腊神话在中国的传播和影响毕竟是相当有限的.注释:①Seres一词,初见于普林尼(Pliny)的《博物志》(NaturalHistory)上,普林尼是公元23—79年的人.这一词也出现在托勒密的《地理志》(Geograph—ia)上,时间是150年.据中国学学者克拉伯洛时(Klaproth)说,"丝"一般称为Ssu,古音中有r音,故为Ssur,后变为Seres.Seres是希腊语,是"绢"之意,指称"产绢之国",罗马化的读音是Serica.②《后汉书》及《民族词典》记载,康居王旧居祁连山北昭武城,支庶分王各地,世称康,安,曹,石,米,何,火寻,戊地,史九姓,都以昭武为氏,故称昭武九姓.南北朝到隋唐时期,九姓先后在西域立国.③罗马帝国于公元396年分成西罗马和东罗马,而我国的北魏是从公元386到534年.故这里的大秦应该指的是东罗马.④参见康有为.欧洲十一国游记[M].长沙:湖南人民出版.1980:134.⑤据罗斯托夫《罗马帝国社会经济史》记载:"早在希腊化时代,亚历山大所产的玻璃器就被输往印度,并从印度输入中国.多伦多的皇家安大略博物馆(RoyalOntarioMuseum)就曾搜集到一只精美的亚历山大玻璃瓶.这个瓶是在中国河南省的一座古墓中发现,属于希腊化时代.玻璃瓶上刻有若干圆形装饰图案,其中有一个图案是雅典娜的头像.参见M.Rostovtzeff.TheSocialandEconomicHistoryof theRomanEmpire,OxfordattheClarendonPress, 1957,V o1.2,P.576.⑥法隆寺,又称斑鸠寺,位于El本奈良生驹郡斑鸠町,是圣德太子于飞鸟时代建造的佛教木结构寺庙,据传始建于607年.法隆寺占地面积约187000千平方米,寺内保存有飞鸟时代以来的各种建筑及文物,被定为国宝.重要文物约190件,总数为2300余件.法隆寺分东西两院,西院保存了金堂,五重塔;东院建有梦殿等,西院伽蓝是世界上最古的木构建筑群.1993年,法隆寺建筑物群和法起寺共同以"法隆寺地区佛教建造物"名义列为世界文化遗产.参考文献:[1儿日]关卫,着.能得山,译.西方美术东渐史[M].上海:上海书店出版社,2002.152[2]希罗多德,着.王以铸,译.历史[M].北京:商务印书馆,1985.[3]林梅村.西域文明——考古,民族,语言和宗教新论[M].北京:东方出版社,1995.[4]李永平.西方神话在古代中国的传播和影响[J].丝绸之路,1999,(1).[5]普加琴科娃,列穆佩,着.陈继周,李琪,译.中亚古代艺术[M].鸟鲁木齐:新疆美术摄影出版社.1994.。

2019年2月第1期西藏研究Tibetan StudiesNo.1Feb.2019藏文名著《智游佛国漫记》的主怖内容及其 书写特征的人类学解祈增太加(西北民族大学藏语言文化学院,甘肃兰州730030)[关键词]《智游佛国漫记》;根敦群培;藏文民族志[摘要]《智游佛国漫记》是一部藏文经典名著,在藏族文化史上享有盛誉,是根敦群培凭借自己深厚的佛学理论造诣,并结合自己所掌握的各种知识和实地考察,利用8年左右的时间初步完成的。

其主体内容几乎涵盖了人类学的四个分支,其中文化人类学方面的内容占主体。

书写方法上,富有人类学的叙述特征。

因此,从人类学的角度来考察,可以把《智游佛国漫记》认定为一部合格的民族志,并且值得人类学家深入研究。

对于研究我国藏族和印度文化而言,这部著作也具有一定的参考价值和启发意义。

[中图分类号]C912.4 [文献标识码]A[文章编号]1000 -0003 (2019)01 -0073 -08一、背景分析《智游佛国漫记》的藏文原名为“•十!是藏族著名学者根敦 群培所作。

1903年,根敦群培出生于今青海省黄 南州同仁县双朋西村,其父亲为当地宁玛派一位 很有名望的活佛。

根敦群培从小修习藏传佛教各 门学科,1927年开始在拉卜楞寺等佛学重地系统 学习佛学理论,并于同年前往拉萨,进入哲蚌寺继 续深造佛学。

1934年,根敦群培在拉萨结识了印度学者罗喉 罗(Rahul Sankrityayan),并陪同罗喉罗在西藏的热 振寺、夏鲁寺和萨迦寺等地考察,此次考察为根敦群培打开了视野,积累了大量资料,考察结束之后他便 开始撰写《智游佛国漫记》。

同年,根敦群培前往印 度,在去往印度的途中,尼泊尔等地的轶事趣闻也被 他记录下来,反映在《智游佛国漫记》中。

他在该著 作中写道:穿越了尼泊尔西南的旃扎格日山岗,不 久见到了印度的铁路。

在我32岁那年的藏历10月18日,喝到了恒河的水。

那一年的整个冬天,我就 像昆虫落入海内一样充满忧虑地住在了华氏城。

古老异域的“迷思”———读弗里德曼《中国宗族与社会:福建和广东》及其他师云蕊莫里斯·弗里德曼是一位从事中国研究的英国社会人类学家,他的研究主题涉及婚姻、家庭、宗族、民间宗教等诸多领域,其中,对中国东南地区宗族组织的卓越分析使他在英国社会人类学界声名鹊起,他在贯通人类学和汉学方面所做的不懈努力更是令人肃然起敬(Firth,1991:1-2)。

①弗里德曼为中国学界所熟知主要是通过其宗族研究,他关于中国宗族研究的著作主要有两部:《中国东南的宗族组织》(Lin-eage Organization in Southeastern China)(Freedman,1958)和《中国宗族与社会:福建和广东》(Chinese Lineage and Society:Fukien and Kwang-tung)(Freedman,1966)。

此外,1971年为纪念露西·美尔(Lucy Mair)所撰写的《从中国宗族看古老异域的政治》(The Politics of an Old State:A View from the Chinese Lineage)(转引自Freedman,1979a),可看作他在学术生涯晚期对中国宗族研究的简要总结。

鉴于中国社会及中国宗族的复杂性,弗里德曼宗族理论的解释力及研究方法一度引发了极大的讨论,随之而来的是对相关著作的不断回顾。

总体而言,围绕《中国东南的宗族组织》一书所做的探讨居多,《中国宗族与社会:福建和广东》则较少受到重视。

《中国宗族与社会:福建和广东》被弗里德曼本人定位为《中国东南的宗族组织》的续篇,结合两本著作,他的宗族范畴才会显现出清晰的纹理。

弗里德曼的宗族研究之所以备受关注,除了著作本身对“地方性知识”描述所引发的争议外,更在于它开启了一个“人类学中国研究的新时代”。

弗里德曼从未在福建和广东进行过实地调查,他书中的民族志描述多整理、归纳自二手资料及短暂的新界之行,“摇椅上的①有关弗里德曼学术生涯及成就的详细介绍,可参见Baker&Feuchtwang,1991;Firth,1991;Skinner,1979,1991。

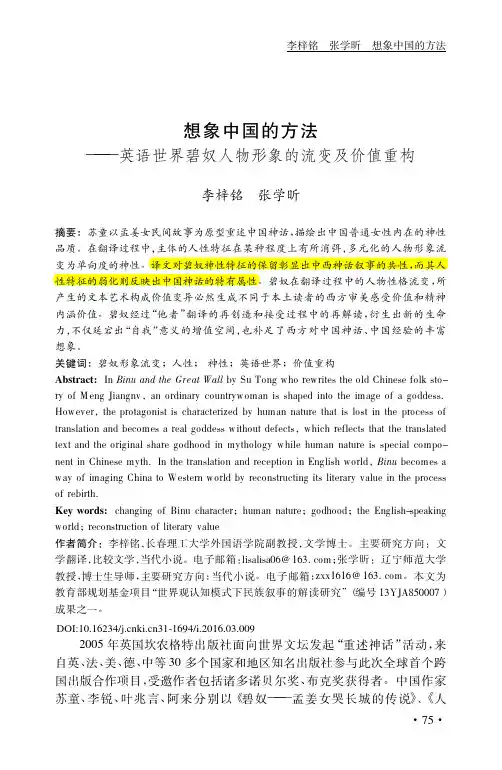

想象中国的方法———英语世界碧奴人物形象的流变及价值重构李梓铭张学昕摘要:苏童以孟姜女民间故事为原型重述中国神话,描绘出中国普通女性内在的神性品质。

在翻译过程中,主体的人性特征在某种程度上有所消弭,多元化的人物形象流变为单向度的神性。

译文对碧奴神性特征的保留彰显出中西神话叙事的共性,而其人性特征的弱化则反映出中国神话的特有属性。

碧奴在翻译过程中的人物性格流变,所产生的文本艺术构成价值变异必然生成不同于本土读者的西方审美感受价值和精神内涵价值。

碧奴经过“他者”翻译的再创造和接受过程中的再解读,衍生出新的生命力,不仅延宕出“自我”意义的增值空间,也补足了西方对中国神话、中国经验的丰富想象。

关键词:碧奴形象流变;人性;神性;英语世界;价值重构Abstract:In Binu and the G reat Wall by Su Tong w ho rew rites the old Chinese folk sto-ry of M eng Jiangnv,an ordinary countryw oman is shaped into the image of a goddess.How ever,the protagonist is characterized by human nature that is lost in the process of translation and becomes a real goddess w ithout defects,w hich reflects that the translated text and the original share godhood in mythology w hile human nature is special compo-nent in Chinese myth.In the translation and reception in English w orld,Binu becomes a w ay of imaging China to Western w orld by reconstructing its literary value in the process of rebirth.Key words:changing of Binu character;human nature;godhood;the English-speaking world;reconstruction of literary value作者简介:李梓铭,长春理工大学外国语学院副教授,文学博士。

走出华南:人类学家眼中的中国历史与宗族自治作者=尹敏志来源=2016年10月《经济观察报·书评》关于华南学派的诞生,学界一直流传着以下故事。

1939年抗战正酣时,还在永安福建银行经济研究所任职的傅衣凌,为了躲避日军的轰炸,逃到城外十多里的一间老屋里。

这间民房很早就被废弃,居民逃亡时带走了全部家当,唯独留下了一口大箱子。

出于好奇,28岁的傅衣凌翻检它后,发现里面装的全是从明末到民国的契约文书,总计有上百张,包括田契、租佃契约和账簿等等。

空袭警报解除后,他将这箱文书搬走,根据它们写成三篇文章,集结成《福建佃农经济史丛考》一书,成为华南社会经济史学派的奠基之作。

我最早是在一堂讨论课上听到这段轶事,后来读中华书局版“傅衣凌著作集”,在前言里又多次重温,一开始深信不疑。

后来才隐隐觉得,这个故事太过传奇,太过浪漫,以至于显得不那么真实。

它与中国的传奇小说一样,似乎分享了某个同样的“母题”:懵懂无知的主人公因缘际会,误入深山,发现了失传多年的秘籍,此后不断钻研,终于成为某门派的开山祖师——发现契约箱的故事,太像是这类“母题”的变奏。

更重要的是,在介绍傅衣凌的学术生涯时,他1935至1937年间东渡日本,在法政大学攻读社会学的经历,往往被人们忽略了。

要知道,早于傅氏三十四年前,日本民俗学者柳田国男(1875-1962)、南方熊楠(1867-1941)、折口信夫(1887-1953)等人,就已经开始利用口述、民间文书、歌谣等材料,来研究日本庶民的日常生活了,用日语来说,这是“常民”的历史。

曾在日本学习的傅衣凌,不可能对这一潮流浑然不觉。

通常被认为是华南学派大将的科大卫(David Faure),在新书《明清社会和礼仪》中,也对这个故事提出了强烈质疑:“这是个牛顿和苹果的故事案例,只可能有一半真实性”,他判断道。

因为在1939年时,民间土地契约还是比较容易见到的材料,“我们的乡土研究者中,家里有田地的也大有人在,有田地的人大概也有契约。

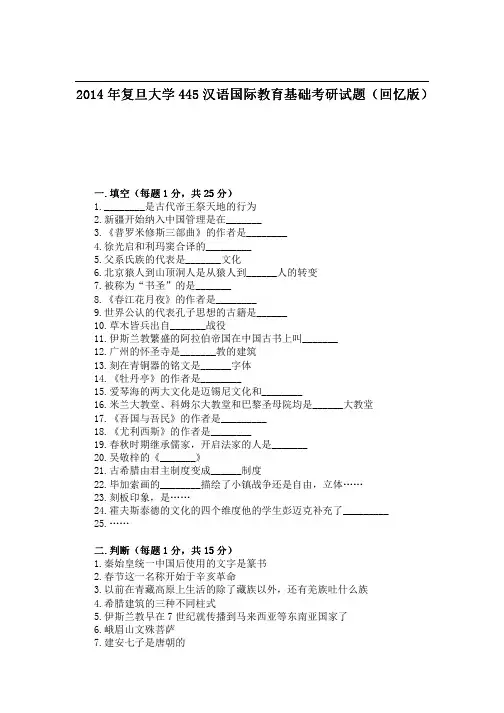

2014年复旦大学445汉语国际教育基础考研试题回忆版))(回忆版汉语国际教育基础考研试题((每题1分,共25分)填空(一.填空1.________是古代帝王祭天地的行为2.新疆开始纳入中国管理是在_______3.《普罗米修斯三部曲》的作者是________4.徐光启和利玛窦合译的_________5.父系氏族的代表是_______文化6.北京猿人到山顶洞人是从猿人到______人的转变7.被称为“书圣”的是_______8.《春江花月夜》的作者是________9.世界公认的代表孔子思想的古籍是______10.草木皆兵出自_______战役11.伊斯兰教繁盛的阿拉伯帝国在中国古书上叫_______12.广州的怀圣寺是_______教的建筑13.刻在青铜器的铭文是______字体14.《牡丹亭》的作者是________15.爱琴海的两大文化是迈锡尼文化和________16.米兰大教堂、科姆尔大教堂和巴黎圣母院均是______大教堂17.《吾国与吾民》的作者是_________18.《尤利西斯》的作者是________19.春秋时期继承儒家,开启法家的人是_______20.吴敬梓的《_______》21.古希腊由君主制度变成______制度22.毕加索画的________描绘了小镇战争还是自由,立体……23.刻板印象,是……24.霍夫斯泰德的文化的四个维度他的学生彭迈克补充了_________25.……(每题1分,共15分)判断(二.判断1.秦始皇统一中国后使用的文字是篆书2.春节这一名称开始于辛亥革命3.以前在青藏高原上生活的除了藏族以外,还有羌族吐什么族4.希腊建筑的三种不同柱式5.伊斯兰教早在7世纪就传播到马来西亚等东南亚国家了6.峨眉山文殊菩萨7.建安七子是唐朝的8.达芬奇也是一名军事工程师9.活着是王安忆的作品10.《中庸》是子思所著……(每题1分,共30分)选择(三.选择1.“观乎人文,以察时变,观乎人文,以化成天下”出自2.开放杭州、苏州为开放口岸是哪个条约3.司马光的资治通鉴是什么体的4.以下哪位不是文艺复兴时期的杰出人物:A.达芬奇B.拉斐尔C.乔托迪邦多纳D.马奈5.《战争与和平》是哪个作家的6.写《佛国记》的法显是哪个朝代的人7.楹联形成于哪个时代8.道教形成于哪个时期9.夸父追日、精卫填海出自10.交响乐之父,创作了《伦敦交响曲》的是11.清代国子监12.圣索菲亚大教堂是什么时期的建筑13.哪一个不属于创造社 A.鲁迅 B.郁达夫 C.郭沫若 D.成仿吾14.京师大学堂是由哪个运动创设的15.英国博物馆里的12块楔形什么 吉尔伽美什16.发明阿拉伯数字0的是17.在15、16世纪影响欧洲历史的运动 A.文艺复兴 B.宗教改革 C.文艺复兴和宗教改革 D最后几道是和跨文化交际有关的……(共10分)寻找文化交流的规律(四.论述题论述题 寻找文化交流的规律要求:A.举出例子 B.对例子加以阐述教育学心理学对外汉语教学((共30分)五.教育学心理学对外汉语教学A.填空题(每空1分,共20分)1.图式的三个特征为________、________、_________2.教学媒体要考虑的因素是_______、________、_________3.字本位是对________的回应4.对外汉语教学既是第二语言教学,也是___________5.汉语语法上最大的特点是__________6.教学过程的模式包括_________、___________、_________、__________7.和加涅有关的9个什么,已列出两个,再填_______、_________、_________(不可多写)8.20世纪50年代美国一个哲学家提出的________理论,20世纪70年代一个美国哲学家提出的_________理论9.教学设计模式,包括已给出的两个,再填_________10.……B.简答题(共10分)1.什么是元认知?(5分)2.什么是人本主义心理学?(5分)(共40分)六.详述题详述题(1.外语学习的阅读过程的特点(500字以内,10分)2.功能意念大纲的优点和局限性(500字以内,10分)3.文化教学的层次和文化教学的原则(1000字以内,20分)。

2008年第5期(总第130期)青海师范大学学报(哲学社会科学版)Journa l o f Q i ngha iN or m a lU n i versity(Ph ilosophy and Soc i a l Sc i ences)NO15,2008G enera lN o1130弗洛伊德关于宗教起源的心理分析马前锋曾蔚(复旦大学心理学系,上海200433)[摘要]作为一种意识形态,宗教是人类精神生活不可缺少的一部分,它反映了人类对终极关怀的思考。

而关于宗教的起源问题,则历来是学界争论较为激烈的一个问题。

本文主要从心理学的角度,着重介绍了以弗洛伊德为代表的精神分析学派在这一问题上的独特视角。

根据弗氏的观点,宗教的起源可以追溯到原始人的图腾崇拜,而这些又是人类潜意识中/俄狄浦斯情结0的产物。

[关键词]精神分析;俄狄浦斯情结;图腾崇拜[中图分类号]B84-065[文献标识码]A[文章编号]1000-5102(2008)05-0027-03身为自然的存在物,人类与其他物种最大的不同在于有思想,故人在生死之余,亦有终极关怀的需要,即对生命本源和死亡归宿的终极性探索。

而与此同时,人类在其有限生命中所掌握的知识和技能也是有限的,这一有限性使得人在面对无限的世界时显得束手无策,充满了迷茫甚至恐惧。

于是试图在支配却难以如愿时,作为意识形态的宗教便应运而生。

关于宗教的起源,早先的神学家们普遍宣扬/神启0一说,而后进化论的提出,使其源头亦更加扑朔迷离,因为世界各地的学者们都试图从各自的领域来探究宗教的起源问题。

其中最为著名的当属/投射理论0,即将宗教视为是人的主观意愿和内在本性向外在超自然物的投射。

弗洛伊德从潜意识角度出发,拓展了/投射理论0。

他分析了宗教现象的心理起因,把宗教归结为/俄狄浦斯情结0中惧父心理的无意识转移之产物,而信仰的对象,如图腾、上帝等也只不过是/父亲0的化身而已。

一、弗洛伊德的精神分析法所谓精神分析法,其最初只是作为一种治疗精神症的方法,是以潜意识作为出发点来解释梦、过失,以及神经症等现象的一种学说。

远古藏族史的读后感中国是一个统一的多民族国家,西藏自古以来就是中不可分割的一部分。

早在公元前,居住在这里的藏族先民就与生活在中原的汉族有着联系。

以后,经过漫长的岁月,西藏高原上分散的众多部落逐渐统一,成为现在的藏族。

吐蕃王朝公元七世纪初,中历史进入了一个新的阶段。

唐朝(618-907年)建立起强大的统一政权,结束了中原地区三百多年的混乱分裂局面。

与此同时,藏族的民族英雄松赞兼并十余个部落和部族,在西藏高原实现统一,正式建立了吐蕃王朝,定都逻娑(今拉萨)。

松赞在位期间,锐意修好唐廷,吸取唐朝的先进生产技术和政治文化成果。

他曾两次派遣大臣赴唐廷求婚,于公元641年迎娶了唐太宗的宗女文成公主。

松赞还从唐朝引入造酒、碾磨、纸墨等生产技术,遣贵族子弟到长安(今西安)学习诗书,聘汉族文人入蕃代典表疏,与唐朝在政治、经济、文化等方面保持了极为友好的关系。

1949年,中成立。

中根据西藏的历史和现实情况,决定采取和平解放的方针。

1951年5月23日,中和西藏地方的代表就西藏和平解放的一系列问题达成协议,签订了(“十七条协议”)。

“十七条协议”的主要内容是:一方面,中要求西藏地方积极协助人民军进驻西藏,巩固国防,坚决驱逐帝国主义势力;西藏地区一切涉外事务由中统一处理;藏军逐步改编为人民军。

另一方面,中对西藏现行制度及达赖喇嘛的固有地位及职权不予变更;尊重西藏人民的风俗习惯,宗教信仰自由得到保护,西藏的社会改革,采取与西藏领导人员协商解决,在西藏实行民族区域自治等。

达赖喇嘛和班禅分别致电中主席,表示拥护“十七条协议”,决心维护祖国主权的统一;西藏各阶层僧俗人士和各地藏族领袖也表示坚决支持。

从此,西藏历史翻开了新的一页。

1954年,达赖喇嘛、班禅联袂赴北京参加祖国第一届代表大会。

1956年,西藏自治区筹备委员会成立,达赖喇嘛就任西藏自治区筹备会主任。

1959年3月,西藏地方多数噶伦和上层反动集团全面发动了旨在分裂祖国、维护封建农奴制、反对民主改革的武装叛乱。

宗族与汉人社会——弗里德曼的中国宗族理论管窥

罗彩娟

【期刊名称】《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2008(000)001

【摘要】宗族是理解中国汉人社会的一个重要视角.莫里斯·弗里德曼的中国宗族理论模式探讨了中国东南部宗族的结构与功能及宗族与国家关系的内容,并提出宗族发达的"边陲社会论"和非对称的宗族分支结构等理论模型.这些宗族理论模型对我们思考国家与社会的关系、人类学的田野调查法等问题有很大的启发.

【总页数】6页(P71-76)

【作者】罗彩娟

【作者单位】中央民族大学,民族学与社会学学院,北京,100081

【正文语种】中文

【中图分类】C912.4

【相关文献】

1.社会形态与宗族文化——略论中国宋代以来的宗族变化与发展 [J], 钟嘉妍

2.弗里德曼为什么只重视中国宗族的功能而忽略系谱——兼论作为一种福利制度的中国宗族 [J], 杜靖

3.宗族、宗族研究与中国社会科学 [J], 夏循祥;李延睿

4.非洲世系群与汉人宗族的概念分析--从《努尔人》和《中国东南的宗族组织》说起 [J], 马莉

5.封闭的宗族与跨界的会社——

一个汉人杂姓村的社会组织与整合机制 [J], 石峰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

林沄:柯斯莫《中国前帝国时期的北部边疆》述评柯斯莫《中国前帝国时期的北部边疆》述评林沄(吉林大学边疆考古研究中心)摘要:在1999年出版的《剑桥中国先秦史》第十三章《中国前帝国时期的北部边疆》中,柯斯莫的以下基本观点值得肯定:一、从欧亚大陆的游牧文化形成于公元前8世纪左右这一大背景来考察中国北方地带的游牧人群出现。

二、由于兼营牧羊业和农业的社会群体在中原和游牧区之间充当“缓冲器”,所以中国古籍中到公元前4世纪才出现对游牧人的记载。

三、中国北方地带是一个众多考古学文化的发生地和多个族团的栖息地。

它的游牧化是一个长期的历史过程。

但另一方面,我们对柯斯莫界定的“北方地带”的范围和分期方案有不同的看法,他所臆想的狄人和戎人在北方地带自北向南的大更替、未加具体分析就误判“最早的匈奴式”遗存的做法,以及对战国以前北方地带主体居民为东亚蒙古人种的忽视,都是我们不能接受的。

柯斯莫对外贝加尔和蒙古东部地区的独特文化注意不够,而且只谈自西向东的文化影响是有片面性的。

关键词:中国北方地带;游牧;匈奴;戎狄;蒙古人种1999年出版的《剑桥中国先秦史》中,第十三章是专门写中国北方地带的早期历史的。

章名为“中国前帝国时期的北部边疆”(原书885-966页),作者是尼古拉·狄·柯斯莫。

2002年第2期《北方文物》上发表了一篇李海荣的《〈中国前帝国时期的北部边疆〉一文介评》,对该章作了专门介绍和评论。

但只着重译介了该章的前言部分和北方地带诸文化分期概述(原书885-893页),而且译文中有一些不能正确表达作者本意的地方。

例如,柯斯莫在使用pastoral(牧人的、也可指田园的)和nomadic(游牧的、也可指流浪的)两词时有严格区别,李文把pastoral也译成游牧,这样在介绍柯斯莫的观点时就出现了“作者认为,早于或是商时期,人们相信一些北方地区的文化已经有游牧的因素了”以及“在西周时期,……大多数的周边民族,……表现出更加增长的游牧专业化”这样一些不符合作者原意的话。

先秦时期域外认识及其文学表现研究杨香兰先秦时期,中原地区与域外地区的交流不断扩大,经历了从萌芽到逐渐深入的发展阶段。

中原地区在这一特殊的历史时期内对域外地区的认识随之深化,自我中心意识也逐渐鲜明。

通过对先秦时期人们的认识观念进行考察可以发现,人们主要从生产生活方式以及是否具有礼两个方面对中原和域外地区进行认识和区分。

先秦文学涉及很多对域外认识的表现,本文首先分析了先秦时期域外认识概况,然后重点探究了先秦两汉域外认识及其文学表現。

一、先秦时期域外认识概况华夏民族与周边少数民族的形成是相辅相成问题的两个侧面,中华民族的形成有着漫长的发展过程,而周边少数民族也在这个过程中形成了特有的生活方式,衍生出一系列文学作品。

远古时期,当前我国领土范围内分布着许多原始居民,我国先民活动的原始遗迹主要包括黄河中下游地区、淮河流域以及长江流域。

这些地区的原始先民基本处于同一个发展阶段,衍生出一系列文化,如龙山文化、仰韶文化、良渚文化以及大汶口文化等,这些文化属于同一层次的差异,而不存在高级与低级的区别。

随着人类社会的逐渐发展,文化层次和民族的区分逐渐出现,这些区分是建立在农业发展和居民定居的基础之上。

在漫长的杂处时期,华夏民族与周边少数民族难免需要进行文化与物质的交流。

根据现有先秦文献,人们很难发现周人受到少数民族影响的记载。

作为中国最早的一部诗歌总集,《诗经》开启了中国古代诗歌创作的先河,它收集了西周初期至春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌。

《诗经》拥有丰富多彩的内容,不仅描写劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会,还涉及天象、地貌、动物、植物等方面,是反映周代社会生活的一面镜子。

《诗经》表现的多是华夏民族的发展史,对少数民族的描述比重较少。

《诗经》重视农业发展和定居生活对华夏民族发展的作用,这也可以说是先秦时期人们对华夏民族与少数民族的首要区分标准。

在先秦文化的发展过程中,礼具有至关重要的作用,是先秦文化的核心概念。

作者: 师云蕊

作者机构: 中央民族大学民族学与社会学学院,北京100081

出版物刊名: 前沿

页码: 6-7页

年卷期: 2013年 第4期

主题词: 物 人生

摘要:在“开放社会科学”之后,新的解释学转向与文学批评及历史分析领域之间的联系仍旧持续性地为社会科学家们所强调,女性、少数族群及其他在历史上被置于非西方地位的人群对社会科学能否解释他们的真实状况提出质疑,于是,与标榜普遍主义的传统宏大叙事风格相比,涉及个体“微观”生活经验的描述已然备受青睐。

[1]聚焦个人经历及个性的生活史研究正是JanetHoskins人类学叙事的出发点。

在《物与人生》(BiographicalObjeets:HowThingsTelltheStoriesofPeople’SLives)一书中,科迪人(Kodi)的生活是通过物与个体经验的连结而得到表达的,一方面揭示了不同于西方意义上的性别观念,另一方面也在一定程度上凸显出文化的共通性。

JanetHoskins围绕与个体生活密不可分之物的种种遭遇,整理、组织出六个个案体历,以此凸显该区域内人的生活史与物的生命史之间的相关性。

亳州市蒙城县社工招聘笔试真题(满分100分时间120分钟)第一部分常识判断1.下列关于公文印章的说法错误的是()。

A.联合行文时,印章之间排列整齐、互不相交或相切B.印章用红色,不得出现空白印章C.单一机关行文时,印章端正、居中下压发文机关署名和成文日期D.印章是公文生效的重要标志,所有法定公文都须加盖印章【答案】:D2.成语“一衣带水”中的“水”原指:()A.海河B.黄河C.淮河D.长江【答案】:D3.下列说法不正确的是()。

A.附注是对公文的内容作出解释和注释,通常标识于成文日期的左下方B.附件名称后不加标点符号,附件名称较长需要回行时,应当与上一行附件名称的首字对齐C.公文的附件是正文内容的组成部分,与公文正文具有同等效力D.公文中“附件说明”应该放在正文后,成文日期前【答案】:A4.均衡价格是指一种商品()相等时的价格。

A.价格与限制价格B.需求与供给C.价格与支持价格1/ 13D.价格与市场价格【答案】:B5.关于勤俭节约,下列说法正确的是()。

A.勤俭节约是促进经济发展的重要保障B.勤俭节约是物资匮乏时期的特定产物C.勤俭节约对消费有抑制作用D.勤俭节约既有道德价值,也有经济价值【答案】:D6."一问三不知"出自《左传》,说的是哪"三不知"?()A.事情的开始、经过、结果B.天文、地理、文学C.孔子、孟子、老子D.自己的姓名、籍贯、生辰八字【答案】:A7.根据我国《公民道德建设实施纲要》的规定,社会主义道德建设的原则是()。

A.爱国主义B.为人民服务C.改革创新D.集体主义【答案】:D8.下列不是描写秋天景色的诗句是:A.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞B.一年好景君须记,最是橙黄橘绿时C.试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花【答案】:A9.关于公文的行文规则,表述错误的是()。

2/ 13A.向上级机关行文,原则上主送一个上级机关,根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关,不抄送下级机关B.行文关系根据隶属关系和职权范围确定,不得越级行文C.向下级机关行文,主送受理机关,根据需要抄送相关机关。

古老异域的“迷思”———读弗里德曼《中国宗族与社会:福建和广东》及其他师云蕊莫里斯·弗里德曼是一位从事中国研究的英国社会人类学家,他的研究主题涉及婚姻、家庭、宗族、民间宗教等诸多领域,其中,对中国东南地区宗族组织的卓越分析使他在英国社会人类学界声名鹊起,他在贯通人类学和汉学方面所做的不懈努力更是令人肃然起敬(Firth,1991:1-2)。

①弗里德曼为中国学界所熟知主要是通过其宗族研究,他关于中国宗族研究的著作主要有两部:《中国东南的宗族组织》(Lin-eage Organization in Southeastern China)(Freedman,1958)和《中国宗族与社会:福建和广东》(Chinese Lineage and Society:Fukien and Kwang-tung)(Freedman,1966)。

此外,1971年为纪念露西·美尔(Lucy Mair)所撰写的《从中国宗族看古老异域的政治》(The Politics of an Old State:A View from the Chinese Lineage)(转引自Freedman,1979a),可看作他在学术生涯晚期对中国宗族研究的简要总结。

鉴于中国社会及中国宗族的复杂性,弗里德曼宗族理论的解释力及研究方法一度引发了极大的讨论,随之而来的是对相关著作的不断回顾。

总体而言,围绕《中国东南的宗族组织》一书所做的探讨居多,《中国宗族与社会:福建和广东》则较少受到重视。

《中国宗族与社会:福建和广东》被弗里德曼本人定位为《中国东南的宗族组织》的续篇,结合两本著作,他的宗族范畴才会显现出清晰的纹理。

弗里德曼的宗族研究之所以备受关注,除了著作本身对“地方性知识”描述所引发的争议外,更在于它开启了一个“人类学中国研究的新时代”。

弗里德曼从未在福建和广东进行过实地调查,他书中的民族志描述多整理、归纳自二手资料及短暂的新界之行,“摇椅上的①有关弗里德曼学术生涯及成就的详细介绍,可参见Baker&Feuchtwang,1991;Firth,1991;Skinner,1979,1991。

622书评古老异域的“迷思”人类学”在弗里德曼的奥德赛之旅中不可或缺,特殊的研究经历使他意识到历史材料对文明社会研究的重要性,他发现,达不到对社会整体的把握就无法构建完整的宗族模型。

为了便于理解其宗族范畴,本文先从他对宗族的界定开始说起,然后剖析他在人类学理论框架内对宗族与社会的解读,追溯由埃文思-普理查德开创的非洲宗族裂变模式(segmentary lineage system)之影响,最后过渡到弗里德曼在“历史田野”(history-in-field)中的模型建构,其间他所谓“整体论”的立场将一览无余。

一、何为宗族?弗里德曼深知“lineage”在其所属的(20世纪50年代的)英国社会人类学学术共同体内的正统位置。

一开始他便笃定,自己所考察的中国宗族具有社会学意义上的重要性,“有助于理解人类学家近年来颇为喜爱的某种社会群体”(Freedman,1958:v)。

不可避免地,其对“中国宗族”(Chinese lineage)范畴的界定很大程度上受到了非洲宗族裂变模式的影响。

①“中国宗族”作为一个从非洲宗族理论中汲取的概念,在弗里德曼涉及中国福建和广东宗族的“横聚合”作品序列里经历了一系列能指和所指的交互转换,脱胎成为新的范畴。

正是以各种复杂①弗里德曼认为,最早开始对中国宗族考察的显然不是英国社会人类学家,在单系继嗣群体理论(unilineal descent systems)支配人类学学术发展这一重要阶段,是出现于各文献中的“clan”一词在一定程度上将人类学家的注意力引至中国(Freedman,1979a:334),这更像是他本人对其研究历程的反思。

这样一来,弗里德曼著作中充斥着“(Chinese)line-age”,“descent groups(systems)”,“agnatic groups”、“patrilineal/unilineal(kinship)groups”就不难理解,也不需深究它们之间的区别。

“Lineage”又译“世系群”,为了突出弗里德曼在术语使用上的特点,我们将之译作“宗族”。

埃文思-普理查德在对努尔人的考察中区分了作为抽象范畴的“氏族”(clan)与“宗族”(lineage),“努尔氏族是最大的父系亲属群体,他们把其继嗣关系溯源于一个共同的祖先,彼此间禁止通婚,性关系也被认为是乱伦的。

它并不像某些非洲氏族那样,仅仅是那些承认其共同父系亲属的人们的一组无差别的群体,而是一个有着高度裂变的谱系结构。

我们把氏族的这些谱系裂变分支称为宗族”(埃文思-普理查德,2002:221)。

这种源于努尔人群地域性认同(政治结构)分裂与融合的裂变原则也被福蒂斯用于对泰兰西社会结构的分析中(Fortes,1945)。

我们在下文会窥见弗里德曼对“非洲宗族”能指的借用。

文中双引号内英文字母皆表示对能指的讨论,文中提及“中国宗族”一般用“(Chinese)lineage”,“lineage”则用来指称“非洲宗族”。

这里,索绪尔界定“语言”所涉及的两个面向———能指和所指对认清不同范畴间的关系十分有益(索绪尔,2008/1980)。

722社会学研究2010.2形式出现的概念联结着弗里德曼“如此细致而不失简洁的出色(宗族)理论模型”,构成了其“理论的自然整合性”(Skinner,1991:257)。

他的《从中国宗族看古老异域的政治》一文为“中国宗族”范畴的生成提供了很好的注解。

我们先从弗里德曼如何借用非洲宗族概念的能指开始,然后分析其在谱系结构及地域性关系两方面赋予“中国宗族”的不同意义,其中,“裂变”、“谱系”、“空间分布”提供了很好的索引。

“Clan”而非“(Chinese)lineage”普遍使用于弗里德曼最初所能见到的绝大多数著作中,为了便于在英国社会人类学正统理论范畴内讨论中国宗族,他在《中国东南的宗族组织》中用“lineage”作为“tsung tsu”的英语对应能指替代了一般情况下所使用的“clan”。

在他看来,“clan”指的就是父系亲属群体,即依据追溯至共同祖先的父系继嗣谱系而组织内部成员的群体”(Freedman,1979a:334)。

然而,“氏族”和“宗族”在意义上又是不同的,“在中国,一旦超出我们称之为‘宗族’的意义来谈亲属关系时,涉及的便是‘氏族’了———同姓的不同宗族间可能以共同的姓氏结成联合,他们并不构成我们所说的拥有共同利益及活动的持续性群体”(Freedman,1966:21)。

那么,“tsung tsu”和“Chi-nese lineage”就一定是相互契合的吗?作为一个希冀用人类学想象力跨越“西方”与“他者”之间鸿沟的人类学家,弗里德曼当然不会忘却地方性知识的重量,“‘lineage’和‘clan’都被人类学家同汉语中称之为‘tsung tsu’,‘tsu’或‘tsung’的事物相联系,但是用这些汉语称谓界定他们所指称的群体或准群体时在语义上也是模棱两可的……由于欠缺必要的汉学知识,我只能满怀遗憾任凭这一术语争论悬于半空”(Freedman,1966:25)。

于是,撇开语言差异,弗里德曼首先根据氏族与非洲宗族概念在意义上的相似之处,用后者的能指“lineage”代替“clan”,这样,“中国宗族”便也具有了“裂变”特点,不过,中国宗族是在社会地位及权力分化的影响下实现结构上的非均衡裂变的。

这种概念的使用方式在《中国东南的宗族组织》中并不明确,随着论述的扩展在后来的著作中不断明晰。

“每一位社会人类学家都能认识到,用术语‘lineage’代替中国式的‘clan’和‘tsu’受到了非洲宗族范畴的影响。

它在抹去‘clan’内在模糊性的同时,也描述了单系继嗣群体的特征,它们是基于谱系认同观念而构建的共同体,现存个体追溯至开基祖的代际距离可以解释清楚”(Freedman,1979a:335)。

中国是一个有文字记载的文明社会,宗822书评古老异域的“迷思”族在延续的、明确表述的时间范围内发展,内部成员间的血缘关系及对共同祖先的仪式信仰使其在不断容纳新成员的同时得以保持自身结构的稳定性。

①弗里德曼发现,人们总是试图与一般比开基祖往后几代的祖先保持某种联系,记载谱系关系的系谱是从结构和时间上理解中国父系继嗣群体的重要媒介,尽管可能不是最重要的(Freedman,1958:61、134)。

“一方面,系谱有关宗族(分支)内部在地理上流动情况的记载有可能被另外的历史资料所证实;另一方面,我们也有充足的理由来质疑系谱中所构建的一些联系是虚构的”(Freedman,1966:27)。

当某宗族分支从母体分离(fission)移居他处另立门户、缺乏共同的利益连结时,系谱只是作为它们同源关系的潜在表达,这一事实并不具有社会学的重要性;相比之下,体现“地方性宗族”内部差异的系谱相对具有合法性,这种宗族(分支)内的差异才是为人类学家所钟爱的“裂变”(segmentation),即在延续性的时间序列里,所有较小或更小的宗族群体被依次含于较大宗族群体内,在它们所构成的宗族系统里既相互区别又相互联系。

“裂变”后面会提到,在此先对“地方性宗族”(local lineage)进行考察,裂变惟有限于一定的地域(空间)范围才可能发生(Freedman,1958:50)。

“地方性宗族”是对宗族内部裂变关系在地域空间上分布状况的一种抽象概括。

在政治集权化、地位分化的中国社会,父系亲属群体形式较结构简单的非洲部落社会远为复杂,弗里德曼力求使用更加严密、具有精确内涵的分析术语(Freedman,1966:18)。

早在《中国东南的宗族组织》中他已对宗族群体与空间聚居单位的一致性进行构想,但到《中国宗族与社会:福建和广东》时这一问题才得到很好的解决,他指出,如果一个宗族群体的不同分支各自生活在一个聚居簇内的不同聚居区,而在每个聚居区内部还有可能存在地缘上的区分标明宗族分支低层次的裂变,这样的宗族群体就构成所谓“地方性宗族”的类型。

弗里德曼注意到,那种“地方性宗族”还不足以涵括“宗族”,不应忽略生①宗族结构的稳定性体现在时间的持续性上。

努尔人的亲属关系便是以结构性术语来表达的时间内涵,在活着的人和祖先之间总有着固定的距离,内部各群体之间的位置总是相对固定(埃文思-普理查德,2002:125-126、306)。

但中国宗族不是在相对稳定的时间范围内发展,既有中国宗族系谱表明,人们并不试图在开基祖与既存代际间保持恒定的距离(Freedman,1958:46)。

福蒂斯所考察的泰兰西人虽然亦没有文字记载,但是因为父系亲属群体内部的裂变规模比努尔人复杂许多,各宗族内的时间间隔充满差异,不像努尔人那样具有相对稳定性(转引自Gluckman,1963:55)。