总需求—总供给模型

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:4

经济学第六章:总需求总供给模型1. 引言总需求总供给模型是经济学中重要的分析工具之一。

它用于研究宏观经济变量之间的相互关系,帮助我们理解经济体整体的运行和调整机制。

本文将介绍总需求总供给模型的基本概念、假设、模型结构以及对经济政策的启示。

2. 总需求总供给模型的基本概念总需求总供给模型是指在宏观经济中,总需求和总供给两个相互作用的力量决定价格和产量水平的模型。

总需求包括个人消费、政府消费、投资和净出口等方面的需求。

总供给则由劳动力、资本、自然资源和技术等决定。

总需求总供给模型旨在分析这两者之间的平衡和调整过程。

3. 总需求总供给模型的假设总需求总供给模型基于一些简化的假设,以简化分析过程。

以下是总需求总供给模型的基本假设:•全面竞争市场:假设市场上不存在垄断或垄断竞争,所有价格都是由市场交互决定的;•稳定价格水平:假设在短期内价格是固定不变的,即不考虑通货膨胀对模型的影响;•外部条件不变:假设除了价格和产量之外的其他因素不发生变化,如技术水平、政府政策等;•供给弹性:假设生产者可以灵活调整产品数量以响应需求变化;•市场清算:假设市场可以实现所有商品和服务的完全清算。

4. 总需求总供给模型的结构总需求总供给模型可以分为短期总需求总供给模型和长期总需求总供给模型。

短期模型通常假设价格固定,重点分析经济波动对产量和就业的影响。

长期模型则考虑价格的灵活性,着重研究价格和产量水平的长期均衡。

4.1 短期总需求总供给模型短期总需求总供给模型主要由以下要素构成:•总需求曲线:表示不同价格水平下总需求的数量,通常呈现负斜率;•总供给曲线:表示不同价格水平下总供给的数量,通常呈现正斜率;•短期均衡点:总需求曲线与总供给曲线相交的点,决定了价格水平和产量水平的短期均衡。

4.2 长期总需求总供给模型长期总需求总供给模型相对复杂一些,主要由以下要素构成:•长期供给曲线:表示长期内总供给的数量,通常呈现正斜率;•长期需求曲线:表示长期内总需求的数量,通常呈现负斜率;•长期均衡点:长期供给曲线和长期需求曲线相交的点,决定了长期价格和产量水平的均衡。

总需求—总供给模型

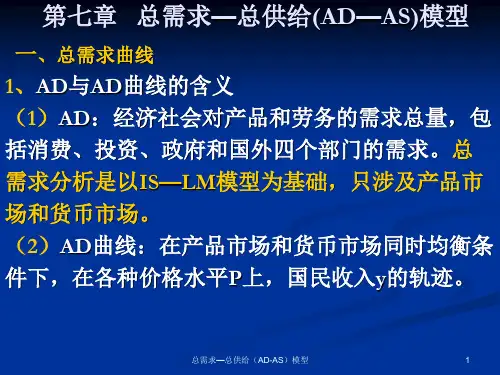

总需求—总供给模型(AD--AS模型):将总需求与总供给结合在一起放在一个坐标图上,用以解释国民收入和价格水平的决定,考察价格变化的原因以及社会经济如何实现总需求与总供给的均衡。

总需求—总供给模型后凯恩斯主流派——新古典综合派用于分析国民收入决定的一个工具,这个模型是在凯恩斯的收入—支出模型和希克斯的IS—LM模型的基础之上,进一步将总需求和总供给结合起来解释国民收入的决定及相关经济现象,是对前两个模型仅强调总需求方面的片面性进行的补充和修正。

所以,总需求—总供给模型所依据的理论已经不是标准的或纯粹的凯恩斯理论。

总需求-总供给模型用公式表示:

短期总需求—总供给模型方程为:AD=f (p) SAS=f(p)

AD=SAS

长期总需求—总供给模型方程为:AD=f (p) LAS=Y f AD=LAS= Yf

一、经济萧条与繁荣分析

西方主流学派经济学家试图用总供给曲线和总需求曲线来解释宏观经济波动。

他们把向右上方倾斜的总供给曲线称为短期总供给曲线,把垂直的总供给曲线称为长期总供给曲线。

根据长期总供给曲线、短期总供给曲线以及其与总需求曲线的相互关系对经济波动做出如下的解释:

从短期总供给曲线不变,总需求曲线变动来看,总需求水平的高低决定了一国经济的萧条和繁荣状态下的均衡水平,如图1所示。

图1

在图中,Y*为充分就业条件下的国民收入,在此点垂直的曲线LAS就是长期总供给曲线。

SAS为短期总供给曲线,AD为总需求曲线。

假设经济的初始均衡状态为E点,即AD 与SAS的交点,这时国民收入为OY,价格水平为OP,显而易见,国民收入OY小于充分就业的产量Y*。

这意味着国民经济处于萧条状态。

但是,如果政府采取刺激总需求的财政政策,则AD曲线会向右方移动。

在商品、货币和劳动市场经过一系列调整后,经济会移动到新的短期均衡点,比如随着AD 曲线的右移会使SAS、LAS、AD三条曲线相交于同一点,即达到充分就业的均衡点。

如果在政府采取扩张性宏观经济政策的同时,市场上另有强烈刺激总需求扩张的因素,则AD曲线有可能移动到充分就业的Y*的长期总供给曲线右方的某一点与SAS曲线相交于E点,这时,均衡的国民收入为OY,大于OY*点。

表示经济处于过热的繁荣状态。

这说明引起国民经济由E点移动到E'点的原因是需求的变动方面。

这时市场价格上升到OP点,出现了通货膨胀与经济增长同时出现的状况。

总之,经济的总需求的扩张可以使社会就业水平和总产出水平提高,但经济扩张一旦超过潜在的充分就业的国民收入时,则会产生经济过热和通货膨胀。

[编辑]

二、经济滞胀分析

下面考察总供给曲线变动,需求曲线不变条件下的市场价格和国民收入的变动。

在短期内,如果AD不变,AS曲线发生位移,则会产生市场价格与国民收入反方向的运动。

如果AS的水平下降,市场价格会上升,而国民收入则下降,产生经济发展停滞和通货膨胀共生的“滞胀”现象。

如图6-7所示:

图2

上图中LAS为长期总供给曲线,AD为总需求曲线,这两条曲线不发生位置的移动。

但是,短期总供给曲线可能由于投入的生产要素价格发生变动而发生位置的移动,比如:农业歉收,外汇市场的波动,石油价格的上涨等。

由于生产要素投入的价格(或成本)的上升,使得企业在同等产量条件下,要求更高的物价水平,或者在同等价格水平下,被迫减少产量。

从而SAS曲线向左上方移到SAS,使原先超出潜在国民收入OY* 的产量OY减少至OY。

均衡点由E移动至E,市场物价水平由P移动到P。

结果是生产降到小于充分就业的水平,价格水平则提高到高于充分就业时的水平,出现“滞胀”。

显然,由于影响宏观经济的某些外部因素的作用,使总供给状况恶化,使政府原先的宏观经济政策目标遭到破坏。

[编辑]

三、长期均衡分析

上述的萧条状态、繁荣状态和滞胀状态都被认为是短期存在的状态。

根据西方学者解释,在短期内,例如在几个月或在一两年内,企业所使用的生产要素的价格相对不变,因而总供给曲线向右上方延伸。

在长期内,一切价格都能自由地涨落,经济具有达到充分就业的趋势,因而总供给曲线成为垂线。

如图6-14所示:

图3中的LAS是长期总供给曲线,它和潜在产量线完全重合,当总需求曲线为AD时,总需求曲线和长期总供给曲线的交点E决定的产量为Y,价格水平为P。

当总需求增加使总需求曲线从AD向上移动到AD时,总需求曲线和长期总供给曲线的交点E决定的产量为Y,价格水平为P,由于Y=Y=Y*,所以在长期中总需求的增加只是提高了价格水平,而不会改变产量或收入。

图3

因此,主流学派认为总供给——总需求分析可以用来解释萧条状态、繁荣状态和滞胀状态的短期收入和价格水平的决定,也可以用来解释充分就业状态的长期收入和价格水平的决定。