计算机断层成像实验报告

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:2

第1篇一、实验目的1. 熟悉胸部断层影像的基本原理和方法。

2. 学习胸部器官和组织在断层影像上的表现特征。

3. 培养学生运用断层影像进行诊断的能力。

二、实验内容1. 实验器材:胸部断层影像资料、电脑、投影仪等。

2. 实验步骤:(1)观看胸部断层影像资料,了解胸部断层影像的基本原理和方法。

(2)分析胸部器官和组织在断层影像上的表现特征。

(3)结合临床病例,运用胸部断层影像进行诊断。

三、实验结果与分析1. 胸部断层影像的基本原理和方法胸部断层影像是利用X射线或其他成像技术,对胸部进行断层扫描,获取胸部器官和组织在不同层面上的图像。

通过图像处理技术,可以重建出胸部器官和组织的三维结构,为临床诊断提供重要依据。

2. 胸部器官和组织在断层影像上的表现特征(1)肺脏:在胸部断层影像上,肺脏呈现为密度较低的区域,内部结构可见支气管、血管和肺泡。

正常情况下,肺脏边缘清晰,无明显肿块或结节。

(2)心脏:心脏在胸部断层影像上呈圆形或椭圆形,密度较高。

心脏的四个腔室和瓣膜在断层影像上可清晰显示。

正常情况下,心脏形态规则,无明显扩张或畸形。

(3)血管:胸部断层影像上可见血管走行轨迹,包括主动脉、肺动脉、肺静脉和支气管动脉等。

正常情况下,血管走行自然,无明显狭窄或扩张。

(4)胸膜:胸膜在胸部断层影像上呈薄层状,密度较低。

正常情况下,胸膜边缘清晰,无明显增厚或粘连。

3. 临床病例分析(1)病例一:患者,男性,45岁。

主诉:胸部疼痛,活动后加重。

胸部断层影像显示,肺野内可见一大小约3cm的肿块,形态不规则,边缘模糊。

结合病史和临床表现,考虑为肺癌。

(2)病例二:患者,女性,28岁。

主诉:心悸,活动后加重。

胸部断层影像显示,心脏形态不规则,右心室增大。

结合病史和临床表现,考虑为先天性心脏病。

四、实验总结通过本次胸部断层影像实验,我们掌握了胸部断层影像的基本原理和方法,了解了胸部器官和组织在断层影像上的表现特征。

同时,结合临床病例,提高了运用胸部断层影像进行诊断的能力。

实验七X 射线性质的研究及计算机断层成像1895 年11 月,德国科学家伦琴(W. K. Rontgen)在研究阴极射线管中的气体放电现象时,发现了X 射线。

X 射线发现很快,很快就在医学上有了广泛的应用。

19,数学家J. H. Radon 用数学原理证明可通过物体的投影集合来重建图像,1963 年美国物理学家A. M. Cormack 探索 了用X 射线投影数据重建图像的数学办法。

1971 年,英国工程师G. N. Hounsfield 设计并扫描 第一幅含有诊疗价值的头部X 射线计算机断层成像(X-ray computed tomography, X-CT)图像,从而宣布世界上第一台X-CT 扫描机的研制成功。

X-CT 投入使用后在临床上显示 了无可争辩的优越性,并快速得到推广。

X-CT 机的诞生也被称为是X 射线影响技术发展史上的一种里程碑,它的应用开辟了医学影像诊疗领域的新时代,被公认为20 世纪70 年代重大科技突破。

Cormack 和Hounsfield 一起获得了1979年的诺贝尔生理学或医学奖。

本实验规定初步理解X-CT 的成像原理,学会测量物体的X-CT 图像。

实验原理X-CT 与普通的X 射线摄影像相比,含有极大的不同,普通X 射线摄影像是将三维的目的投影在一种二维的检测平面上,它获得的是多器官的重叠图像;而X-CT 像是运用多方向的投影数据,用数学公式重建出的断层图像,图像清晰没有重叠。

X-CT 是运用扫描并采集投影的物理技术,以测定X 射线在人体内的衰减系数为基础,采用一定的算法,经计算机运算解决,求解出人体组织的衰减系数值在某剖面上的二维分布矩阵后,再转为图像上的灰度分布,从而实现建立断层解剖图像的当代医学成像技术。

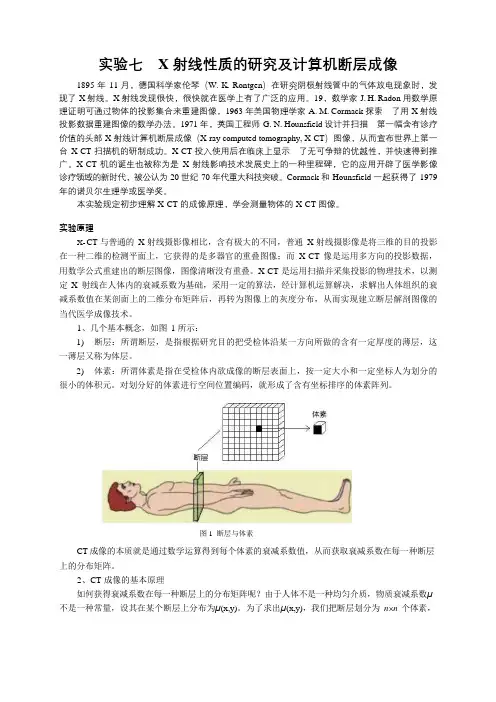

1、几个基本概念,如图1 所示:1)断层:所谓断层,是指根据研究目的把受检体沿某一方向所做的含有一定厚度的薄层,这一薄层又称为体层。

2)体素:所谓体素是指在受检体内欲成像的断层表面上,按一定大小和一定坐标人为划分的很小的体积元。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过实践操作,了解并掌握多种影像诊断技术的基本原理、操作流程及临床应用,提高对影像诊断技术的认识和应用能力。

二、实验内容1. 超声检查(US)- 实验对象:健康志愿者- 实验方法:使用超声诊断仪对志愿者进行腹部、心脏等部位的超声检查,观察并记录器官形态、大小、血流情况等。

- 实验结果:通过超声检查,成功观察到肝脏、胆囊、心脏等器官的形态、大小及血流情况,为后续实验奠定了基础。

2. 计算机断层扫描(CT)- 实验对象:健康志愿者- 实验方法:使用CT扫描仪对志愿者进行头部、胸部等部位的扫描,观察并记录器官的形态、密度及空间关系等。

- 实验结果:通过CT扫描,成功观察到头部、胸部等器官的形态、密度及空间关系,为后续实验提供了详细的数据。

3. 磁共振成像(MRI)- 实验对象:健康志愿者- 实验方法:使用MRI扫描仪对志愿者进行头部、脊柱等部位的扫描,观察并记录器官的形态、信号强度及空间关系等。

- 实验结果:通过MRI扫描,成功观察到头部、脊柱等器官的形态、信号强度及空间关系,为后续实验提供了丰富的影像数据。

4. 超声造影(CEUS)- 实验对象:健康志愿者- 实验方法:在超声检查的基础上,注入超声造影剂,观察并记录器官的血流灌注情况。

- 实验结果:通过超声造影,成功观察到肝脏、胆囊等器官的血流灌注情况,为后续实验提供了血流动力学信息。

5. 增强CT- 实验对象:健康志愿者- 实验方法:在CT扫描的基础上,注入造影剂,观察并记录器官的增强效果。

- 实验结果:通过增强CT,成功观察到肝脏、肺部等器官的增强效果,为后续实验提供了器官内部结构的详细信息。

三、实验结果分析1. 超声检查:- 优点:操作简便、无创、实时观察。

- 缺点:受操作者经验、器官位置及深度等因素影响较大。

2. CT扫描:- 优点:分辨率高、成像速度快、可进行多平面重建。

- 缺点:辐射剂量较高、部分患者有过敏反应。

浙师大近代物理实验报告CT实验教学物理081班任希08180123摘要:在操作计算机断层成像实验之后,我们了解了工业CT机的基本结构和组成部分,理解了计算机断层成像的基本原理,掌握了CT教学实验仪的使用方法,并且会分析不同的测量条件下对实验成像结果的影响。

这在一定程度上提高了我们的实验素养,为以后的实验提供借鉴。

关键词:CT、计算机断层扫描引言:CT即计算机断层成像技术,是计算机技术、电子技术、数字化图像重建技术和核技术等相结合的产物。

它把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰准确展示所测部位内部的结构关系物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及。

自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置问世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断更新。

以医学成像为例,已实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描和图像重建技术,是在不破坏物体情况下,将物体每一个断层面上的结构和组份的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部的信息。

接下来实验的内容就很好地表现了这一点,那么CT又是如何对物理内部进行扫描的呢?通过实验,我们将对其进行解答。

CT 的出现是射线成像技术的一个重大突破。

经过多代的发展,CT已获得广泛的应用。

在医学上,目前已可用来诊断脊柱和头部损伤,颅内肿病,脑中血凝块,及肌体软组织损伤,胃肠疾病,腰部和骨盆恶性病变等等。

在工业上,重庆大学ICT中心在工业CT技术领域取得了令人瞩目的研究成果,并成功实现了我国工业CT技术的产业化。

其生产的工业CT广泛应用于我国无损检测技术,提高产业部门产品质量和竞争力,促进科技进步作出了贡献,取得了良好的经济效益和社会效益。

正文:1.1实验操作流程实验中,CT成像可以提供所测铜环的二维(2D)横切面。

X射线计算机断层扫描成像CT

X射线计算机断层扫描成像(CT)是一种医学影像技术,用于获取身体内部的三维图像。

它是通过使用X射线和计算机算法来生成图像。

CT扫描通过将X射线束从各个角度传递通过身体部位,一次性获取一系列图像。

这些图像称为断层图像,因为它们显示身体的横截面。

计算机通过处理这些图像并使用数学算法,将它们叠加在一起以创建一个三维图像。

这种三维图像可以提供更多详细的信息,比传统的X射线图像更能准确地评估病变和异常。

CT扫描在医学诊断和治疗中广泛使用。

它可以帮助医生检测和诊断许多不同类型的疾病和条件,包括肿瘤、损伤和骨折。

此外,它还可以用于引导手术,以确保手术精确并最小化患者伤害。

虽然CT扫描非常有用,但它使用的是X射线,因此需要注意辐射暴露。

医生会权衡CT扫描的风险和益处,并根据患者的具体情况来决定是否执行此过程。

通常情况下,CT扫描对于需要详细了解内部结构的情况是非常有帮助的,但对于一般诊断可能会选择其他无辐射的方法。

计算机断层扫描技术实验报告摘要:研究CT实验仪,了解工业CT的基本原理和构造,掌握工业CT的几个性能指标核测试方法,熟悉的运用工业CT的测量方法,分析不同的测量条件下对实验成像结果的影响。

在此思想基础上,利用CT实验仪的计算机断层成像技术,对铜环中心形状的扫描图像重组,通过此次实验掌握操作方法步骤,学会利用工业CT实验仪对不同的部件进行扫描成像。

关键词:CT技术计算机断层扫描 射线图像重建引言:CT即计算机断层成像技术,是计算机技术、电子技术、数字化图像重建技术和核技术等相结合的产物。

它把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰准确展示所测部位内部的结构关系物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及。

自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置问世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断更新。

以医学成像为例,已实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描和图像重建技术,是在不破坏物体情况下,将物体每一个断层面上的结构和组份的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部的信息。

CT成像可以提供试样的二维(2D)横切面或三维(3D)立体表现图像。

CT 图像避免了影像重叠,混淆真实缺陷的现象;它可清楚展示内部结构,提高识别内部缺陷能力,更可准确知道缺陷的位置。

正文:根据以上技术原理,本次实验选用的仪器就是CD-50BGA+型的CT实验仪,它是用γ射线束对实验部件的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的γ射线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器转为数字,输入计算机后运用相应的软件进行处理。

实验中进行扫描之后就是计算机进行数据的选择以及图像的重建了。

图象重建理论的数学基础是1917年由澳大利亚数学家J.雷当(Radon)创建的。

实验名称:计算机断层扫描成像实验计算机断层扫描成像(Computed Tomography, 简称 CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

CT是与一般辐射成像完全不同的成像方法。

一般辐射成像是将三维物体投影到二维平面成像,各层面影像重叠,造成相互干扰,不仅图像模糊,而且损失了深度信息,不能满足分析评价要求。

CT是把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰、准确地展示所测部位内部的结构关系、物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及的。

CT技术首先应用于医学领域,形成了医学CT(MCT)技术,其重要作用被评价为是医学诊断上的革命。

CT技术成功应用于医学领域后,美国率先将其引入到航天及其它工业部门,另一些发达国家相继跟上,经过一段不长的时间,形成了CT技术的又一个分支—工业CT(Industrial Computed Tomography, ICT),其重要作用被评价是无损检则领域的重大技术突破。

CT技术(MCT和ICT)应用十分广泛,医用CT已为人们所熟知。

工业CT的应用几乎遍及所有产业领域,因同出于CT技术,医学CT和工业CT在基本原理和功能组成上是相同的,但因检测对象不同,技术指标及系统结构就有较大差别。

前者检测对象是人体,单一而确定,性能指标及设备结构较规范,适于批量生产。

工业CT检测对象是工业产品,形状、组成、尺寸及重量等千差万别,而且测量要求不一,由此带来技术上的复杂性及结构的多样化,专用性较强。

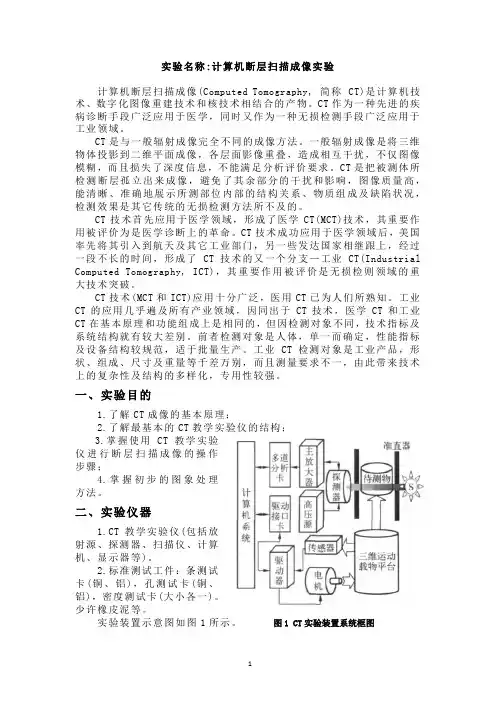

一、实验目的1.了解CT成像的基本原理;2.了解最基本的CT教学实验仪的结构;3.掌握使用CT教学实验仪进行断层扫描成像的操作步骤;4.掌握初步的图象处理方法。

二、实验仪器1.CT教学实验仪(包括放射源、探测器、扫描仪、计算机、显示器等)。

ct基本结构实验报告实验目的及背景本次实验的目的是通过实验,了解和掌握CT基本结构的原理和工作方式,以及实验中所使用的CT仪器的性能和使用方法,提高实验者对于CT技术的理解和应用能力。

CT(Computed Tomography)全称计算机断层成像,是一种高精度、无创伤的医学影像技术,其原理是通过不同方向的X射线扫描,采集患者身体内部的数据,利用计算机重建出高精度的三维图像,以便医生进行疾病的诊断和治疗。

CT的基本结构包括X射线源、电子学控制系统、旋转机构、检测器、计算机重建系统等组成。

实验内容本次实验主要包括以下内容:1.熟悉CT基本结构的组成和工作原理。

2.实验使用CT仪器,调节仪器参数,并使用不同扫描模式采集样品影像。

3.通过计算机重建出样品的三维图像,观察样品物态结构的变化。

实验步骤1.打开CT仪器电源,等待仪器自检完成。

2.设置扫描参数,例如:扫描范围、扫描速度、像素大小、管电压、管流等。

3.将待检测样品放置在样品台上,将样品台插入仪器扫描区域。

4.启动扫描,等待扫描完成。

5.将采集的数据上传至计算机重建系统,在计算机上重建出三维图像。

6.观察三维图像,分析样品物态结构的变化。

实验结果及分析通过实验,我们成功地使用CT仪器采集了不同模式下的样品影像,并从计算机重建系统中得到了该样品的三维图像。

观察三维图像,我们发现样品的物态结构的确在不同扫描模式下有所变化。

这说明了CT技术能够通过不同方向的扫描来获取更加准确的数据,并重建出高精度的三维图像,从而为医生提供更好的诊断和治疗方案。

结论CT技术具有高精度、无创伤的优点,可以快速获得患者身体内部的数据,并通过计算机重建的方式得到高质量的三维图像。

通过本次实验,我们深入了解了CT基本结构的组成和工作原理,掌握了CT仪器的使用方法和性能,增强了我们理解和应用CT技术的能力。

计算机断层扫描成像摘要:利用已经掌握的γ射线衰减原理以及γ射线测厚仪原理,了解计算机断层成像的基本原理,并通过本实验能够对铜块进行测量;同时了解工业CT 机的基本结构以及组成部分。

关键字:CT γ射线 计算机断层成像 图像重建引言自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置面世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断。

以医学成像为例,以实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部信息。

人们对射线成像的最早认识是从X 光机开始的。

医用X 光机成像技术的发展和应用已有近百年的历史,它是利用X 射线的物理性能和物理效应,来对人体器官组织进行检查。

由于普通X 光机只能把人体内部形态投影在二维平面上,因此会引起成像器官和骨骼的前后重叠,造成影像模糊。

为了克服这一缺点,英国ENI 公司的工程师好恩斯非得(G..N.Hounsfield )运用了美国物理学家马克(Cormack )于1963年发表图像重建数学建模,推出了第一台X 射线计算机断层图像重建技术(X-CT )装置,并1977年9月在英国Ackinson Morleg 医院投入运用。

1979年该技术的发明者为此获得了诺贝尔医学奖。

X-CT 的出现时X 射线成像技术的一个重大的突破。

经过多代的发展,CT 已经获得广泛的应用。

除了在医学上。

在线实时无损检测工业CT 的中也有广泛的应用。

[1]1 CT 的成像原理1.1 概述窄束γ射线在穿过物质时,由于光电效应、康普顿效应、电子对效应这三种效应,其强度就会减弱,这种现象称为γ射线的吸收。

γ射线强度随物质厚度的衰减服从指数规律,即x Nx e I e I I r μσ--==00其中,I 0、I 分别是穿过物质前、后的γ射线强度,x 是γ射线穿过的物质的厚度(单位cm ),σr 是光电、康普顿、电子对三种效应截面之和,N 是吸收物质单位体积中的原子数,μ是物质的线性吸收系数(μ=σr N ,单位为cm )。

骨折诊断技术实验报告1. 引言骨折是指骨骼在外力作用下发生断裂或脱位的病症,是常见的外伤性损伤之一。

准确诊断骨折对于合理的治疗和预后有重要意义。

骨折的传统诊断依靠医生的经验和常规X光检查,但这些方法存在一些局限性,如诊断时间长、对软组织损伤不敏感等。

因此,需要开发和改进骨折诊断技术,以提高准确性和速度。

本实验旨在比较传统X光检查与计算机断层扫描(CT)在骨折诊断中的效果,并评估计算机断层扫描作为骨折诊断的潜力。

2. 实验方法本实验选取10名骨折患者作为实验对象,并进行传统X光检查与计算机断层扫描。

具体实验流程如下:1. 对每位患者进行传统X光检查,包括部位、角度和曝光时间的设置。

2. 对每位患者进行计算机断层扫描,采集3D图像数据。

3. 由专业医生对图像进行解读和诊断,记录骨折类型、位置、程度等信息。

3. 实验结果通过对10名患者的X光检查和计算机断层扫描进行对比分析,得出以下结果:1. 传统X光检查能够清晰地显示骨折的位置和骨骼间的关系。

2. 传统X光检查对于简单的骨折,如闭合骨折、单纯性骨折等,具有一定的准确性。

3. 传统X光检查对于复杂的骨折,如开放性骨折、骨折伴有软组织损伤等,其准确性较低。

4. 计算机断层扫描能够提供更为精确的骨折图像,包括三维重建和多平面重建。

5. 计算机断层扫描对于复杂的骨折诊断准确率较高,尤其在软组织损伤诊断上有更好的表现。

4. 讨论与分析传统X光检查在骨折诊断中得到广泛应用,但其在复杂骨折和软组织损伤的诊断上存在一定的局限性。

而计算机断层扫描技术能够提供更为准确的图像,并通过多平面重建和三维重建进一步帮助医生进行诊断。

然而,计算机断层扫描的成本较高,并且需要特殊设备和专业技术人员进行解读。

此外,计算机断层扫描对患者的辐射暴露较大。

因此,在具体应用中需要权衡利弊,根据患者情况选择合适的诊断方法。

5. 结论通过对骨折诊断技术的实验研究和分析,我们得出以下结论:1. 传统X光检查对于简单骨折有一定准确性,但在复杂骨折和软组织损伤的诊断上存在局限性。

January 29, 2021目录0引言 (2)1CT成像实验原理 (2)1.1概述 (2)1.2投影定理 (3)1.3卷积反投影重建算法 (4)1.4一种实际算法 (5)1.4.1推导与描述 (5)1.4.2框图 (7)2实验方案 (8)2.1概述 (8)2.2实验环境 (9)2.2.1硬件环境[2] (9)2.2.2软件环境 (10)2.3实验步骤 (10)2.3.1概述 (10)2.3.2具体步骤 (11)2.3.2.1扫描 (11)2.3.2.2数据处理 (12)2.4FAQ & Tips (12)2.4.1工作目录是啥?(For Win9X Ed.) (12)2.4.2如何确定样品的起始位置和水平扫描的长度? (12)2.4.3为什么扫描完成后要保存数据? (13)2.4.4为什么图像多出一条横贯全图的线? (13)3附录:CTS YSTEM软件使用说明书 (13)3.1概述 (13)3.2界面介绍 (13)3.2.1新建扫描项目 (13)3.2.2转台位置调整 (14)3.2.3调整能谱敏感区域 (14)3.2.4扫描属性 (15)3.2.5扫描 (16)3.2.6投影变换窗口 (17)3.3投影变换的输出 (18)3.4安装、移植与展望 (21)3.4.1安装步骤 (21)3.4.1.1For Win9X Edition (21)3.4.1.2For WinNT Edition (21)3.4.2系统移植与展望 (21)4参考文献 (21)0引言自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置问世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断更新。

以医学成像为例,已实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描和图像重建技术,是在不破坏物体情况下,将物体每一个断层面上的结构和组份的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部的信息。

实验名称:计算机断层扫描成像实验计算机断层扫描成像(Computed Tomography, 简称CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

CT是与一般辐射成像完全不同的成像方法。

一般辐射成像是将三维物体投影到二维平面成像,各层面影像重叠,造成相互干扰,不仅图像模糊,而且损失了深度信息,不能满足分析评价要求。

CT是把被测体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,图像质量高,能清晰、准确地展示所测部位内部的结构关系、物质组成及缺陷状况,检测效果是其它传统的无损检测方法所不及的。

CT技术首先应用于医学领域,形成了医学CT(MCT)技术,其重要作用被评价为是医学诊断上的革命。

CT技术成功应用于医学领域后,美国率先将其引入到航天及其它工业部门,另一些发达国家相继跟上,经过一段不长的时间,形成了CT技术的又一个分支—工业CT(Industrial Computed Tomography, ICT),其重要作用被评价是无损检则领域的重大技术突破。

CT技术(MCT和ICT)应用十分广泛,医用CT已为人们所熟知。

工业CT的应用几乎遍及所有产业领域,因同出于CT技术,医学CT和工业CT在基本原理和功能组成上是相同的,但因检测对象不同,技术指标及系统结构就有较大差别。

前者检测对象是人体,单一而确定,性能指标及设备结构较规范,适于批量生产。

工业CT检测对象是工业产品,形状、组成、尺寸及重量等千差万别,而且测量要求不一,由此带来技术上的复杂性及结构的多样化,专用性较强。

一、实验目的1.了解CT成像的基本原理;2.了解最基本的CT教学实验仪的结构;3.掌握使用CT教学实验仪进行断层扫描成像的操作步骤;4.掌握初步的图象处理方法。

二、实验仪器1.CT教学实验仪(包括放射源、探测器、扫描仪、计算机、显示器等)。

CT实验教学计算机断层成像实验实验报告摘要本实验了解了CT的诞生与发展,成像的基本原理,数字化图像处理的方法,以及CT实验仪的结构和使用方法。

实验采用CT教学实验仪,学会使用仪器在合适的测量条件对选定的样品进行扫描,并且正确的处理图像并打印出实验报表,掌握图像重建处理技术并对其加以分析总结。

通过实验对CT教学试验仪乃至CT 扫描技术有了进一步的认识,并且通过老师的指导对其本质以及CT的应用有了更深层的认识。

关键词CT实验仪,扫描,放射源,采样,图像重建正文计算机断层成像(Computed Tomography, 简称 CT)是计算机技术、数字化图像重建技术和核技术相结合的产物。

CT作为一种先进的疾病诊断手段广泛应用于医学,同时又作为一种无损检测手段广泛应用于工业领域。

一、CT教学实验仪1. CT的诞生与发展1895年11月,德国物理学家伦琴发现X射线后(并由此获得诺贝尔奖)。

很快X射线透视就成为医学上诊断疾病的一种重要手段,人们通过X射线透视摄影得到了人体形态学的信息。

但由于普通X射线透视摄影是将一个立体的器官(或物体)投射到一个平面上,得到的仅是影像重叠的平面图像。

由于人体内部各组织互相重叠,这种二维图像不易确定病变的准确位置。

CT的诞生,则解决了这个问题。

1963年,美国物理学家科马克发现人体不同的组织对X线的透过率有所不同,在研究中还得出了一些有关的计算公式,这些公式为后来CT的应用奠定了理论基础。

1967年,英国电子工程师亨斯费尔德在并不知道科马克研究成果的情况下,也开始了研制一种新技术的工作。

他首先研究了模式的识别,然后制作了一台能加强X射线放射源的简单的扫描装置,即后来的CT,用于对人的头部进行实验性扫描测量。

1971年9月,亨斯费尔德又与一位神经放射学家合作,在伦敦郊外一家医院安装了他设计制造的这种装置,开始了头部检查。

1972年4月,亨斯费尔德在英国放射学年会上首次公布了这一结果,正式宣告了CT 的诞生。

第1篇一、实验目的本次实验旨在了解影像仪的基本原理、操作方法及其在医学诊断中的应用。

通过实验,掌握影像仪的使用技巧,提高对医学影像学知识的理解。

二、实验原理影像仪是一种利用电磁波或超声波等物理手段,对人体内部结构进行无创性成像的设备。

常见的影像仪有X射线计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、超声成像等。

本实验以X射线计算机断层扫描(CT)为例,介绍影像仪的工作原理。

X射线CT成像原理:当X射线通过人体时,不同组织对X射线的吸收程度不同,从而在X射线探测器上形成不同的信号。

这些信号经过处理后,形成一幅人体内部的断层图像。

三、实验器材1. 影像仪一台2. X射线源3. X射线探测器4. 计算机及图像处理软件5. 模拟人体模型四、实验步骤1. 准备工作(1)检查影像仪各部件是否完好,电源是否正常。

(2)将模拟人体模型放置在影像仪的扫描床上。

(3)打开影像仪,调整扫描参数,如扫描角度、层厚等。

2. 实验操作(1)启动X射线源,进行扫描。

(2)观察X射线探测器接收到的信号,记录数据。

(3)关闭X射线源,结束扫描。

3. 数据处理(1)将接收到的信号传输至计算机。

(2)利用图像处理软件对信号进行处理,得到人体内部的断层图像。

(3)分析图像,观察人体内部结构。

五、实验结果与分析1. 图像质量通过实验,观察到CT图像具有高分辨率、高对比度等特点,能够清晰地显示人体内部结构。

2. 人体内部结构通过分析CT图像,可以观察到人体骨骼、软组织、血管等结构。

例如,观察骨骼的密度、形态;软组织的厚度、形态;血管的走向等。

3. 临床应用CT在临床诊断中具有广泛的应用,如:(1)诊断骨折、肿瘤、炎症等疾病。

(2)观察器官功能,如心脏、肝脏等。

(3)指导手术和放疗。

六、实验结论本次实验成功地掌握了影像仪的基本原理、操作方法及其在医学诊断中的应用。

通过实验,提高了对医学影像学知识的理解,为今后从事相关领域工作奠定了基础。

七、实验心得1. 影像仪是一种重要的医学影像设备,在临床诊断中具有重要作用。

工业CT成像虚拟仿真实验报告学校:东华理工大学专业:核工程与核技术学生姓名:陈冠桥班级:1620403Z 学号:201620040111 预习部分(30%)1. 本实验中CT的含义是什么?计算机断层成像技术检测2. 工业CT成像的基本原理是什么?与医用CT有什么区别?伽马射线穿透物质后能量有损失,通过对能量损失率来进行断层成像。

与医用CT的区别有:1、医用CT射线能量更低。

2、在断层扫描的过程中,放射源进行平移和旋转。

3. 闪烁探测器的工作原理是什么?用四个字概括为:光电效应。

闪烁晶体吸收射线能量后被激发分子在退激的过程中发射出荧光光子。

荧光光子的量与射线能量成正比。

荧光光子到达光电倍增管的阴极后通过光电效应产生光电子光电子经过逐级倍增后在阳极输出电脉冲光电倍增管输出的脉冲幅度与入射γ射线的能量成正比输出的脉冲个数与入射γ射线的强度成正比。

4. 多道脉冲幅度分析器的工作原理是什么?输入信号经ADC,DSP 处理后,由RS232,USB 通讯接口与计算机联机,由计算机进行数据分析处理5. 结合本实验,谈谈虚拟实验与真实实验的区别与联系。

真实实验过程中人体可能会受到一定剂量的辐射,虚拟实验更为安全。

但虚拟实验的原理与实际几乎完全相同。

能够很好地反映ct成像的真实情况。

实验报告部分(70%)一、实验目的1、掌握CT成像实验的基本原理2、熟悉闪烁探测器的工作原理以及数据获取电子学系统的基本结构3、了解数字化图像处理的方法及其数据处理过程4、熟悉(计算机)多道分析器的使用方法5、分析实验结果,加深对CT技术基本原理的理解二、实验原理CT成像,意为计算机断层成像技术检测。

通过计算机编程实现机械扫描,然后将扫描所得到的数据带入建立的数学模型中,得出具体图像。

e-ud,其中u为吸收系数,d为射线经根据物质能γ射线能量的吸收规律:I=I过的距离,对于不同的物质u不一样。

根据这个原理,把需要扫描的物体划分成很多个小块,每个小块的u为包含各种物质的u的平均值。

CT计算机断层扫描成像实验

曾晖;孙腊珍;汪晓莲

【期刊名称】《物理实验》

【年(卷),期】2008(28)12

【摘要】根据投影和断层成像原理,设计了CT计算机断层扫描成像原理性装置.使用该装置学生可以做硬件调试,软件编写、算法研究和系统测试等一系列实验,研究样品的投影成像和断层成像.本文从教学内容和教学方法上对CT计算机断层扫描成像实验进行了探讨.

【总页数】4页(P9-12)

【作者】曾晖;孙腊珍;汪晓莲

【作者单位】中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥230026;中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥230026;中国科学技术大学近代物理系,安徽合肥230026【正文语种】中文

【中图分类】O571.1;R445.3

【相关文献】

1.动态心脏体模在心脏计算机断层扫描成像质量控制中的应用 [J], 赵鹏;李梦;潘文才;郎朗;肖晶晶;种银保

2.18F-NaF正电子发射计算机断层扫描成像在冠状动脉粥样硬化性易损斑块中的应用进展 [J], 张学慧;聂毛晓;赵全明

3.睾丸损伤的计算机断层扫描成像表现及临床价值分析 [J], 祝莹;许莎莎;来晓春

4.C/C复合材料显微电子计算机断层扫描成像特征 [J], 何深远;刘怿欢;敖波

5.计算机断层扫描成像技术(CT)在尘肺病诊断中的应用 [J], 张幸;朱丽秋;陈钧强;钟惠仙

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浙江师范大学实验报告

实验名称CT实验教学班级物理071 姓名骆宇哲学号07180132同组人沈宇能实验日期09/10/15 室温气温

CT实验教学

摘要:本实验通过学生在教师的指导下进行铜制孔卡的结构断层成像。

并对所成图象利用计算机进行分析处理。

从而使学生掌握CT扫描、图像重建的技术。

关键词:计算机断层成像、图像重建、

引言:自七十年代初第一台电子计算机断层扫描装置问世以来,成像技术发展异常迅速,设备不断更新。

以医学成像为例,已实现了三大飞跃,即脏器清晰图像的获得,把生化病理研究推向分子结构的水平和直接提供有关成像组织的化学成分的信息,步入了断层显像的新时代。

计算机断层扫描和图像重建技术,是在不破坏物体情况下,将物体每一个断层面上的结构和组份的分布情况显示出来的一种实验方法,都是利用计算机图像重建的方法来得到物体内部的信息。

人们对射线成像的最早认识是从x光机开始的。

医用x光机成像技术的发展和应用已有近百年的历史,它是利用x射线的物理性能和生物效应,来对人体器官组织进行检查。

由于普通x光机只能把人体内部形态投影在二维平面上,因此会引起成像器官和骨骼等的前后重叠,造成影像模糊。

为了克服这一缺点,英国ENI公司的工程师豪恩斯菲尔德(G.N.Hounsfield)运用了美国物理学家科马克(Cormack)于1963年发表的图像重建数学模型,推出了第一台x 射线计算机断层图像重建技术(X-CT)装置,并1977年9月在英国Ackinson Morleg医院投入运行。

1979年该技术的发明者Hounsfield和Cormack为此获得了诺贝尔医学奖。

X-CT 的出现是X射线成像技术的一个重大突破。

经过多代的发展,X-CT已获得广泛的应用。

在医学上,目前已可用来诊断脊柱和头部损伤,颅内肿病,脑中血凝块,及肌体软组织损伤,胃肠疾病,腰部和骨盆恶性病变等等。

目前X-CT除了广泛应用于临床诊断、生命科学和材料科学以外,还在工业和交通等方面也有重要的应用,例如,在线实时无损检测工业CT 等。

实验方案:

1、实验仪器:CD-50BGA+型CT教学实验仪铜制孔卡计算机

2、本次实验扫描参数为:采样时间0.5 视场直径40mm 扫描方式1 图像尺寸128*128。

本次实验处理参数:灰度拉伸:左40,右200 滤波:低通2 调节合适的亮度和对比度。

扫描一个物体所用的时间为:128*128*500。

3、实验步骤:

1)在开机扫描实验之前,须熟读“CT教学实验仪”的说明书。

2)连接各电缆插头、插座须检查核对无误后方可开机。

3)启动计算机和CT实验仪,进行预热。

4)将测试样品放入仪器载物平台上,调节平台上下高度,使红光恰好对准孔卡上部1/3处5)打开CT实验软件,设置实验的图像扫描参数。

6)打开核源锁(核源钥匙开启时要用手指微微顶住核源使其不过度弹起),点击“扫描”,

细心观察,分析扫描图像变化的规律并同时观察所画图线的变化规律。

7)扫描完毕后,关上核源,保存图象,在计算机上进行图像重建

8)报表打印

9)实验结束,关闭总电源,整理实验仪器

注意事项:

为了取得完整的信息,在每个角度上,都要让整个样品都得到扫描。

即,在每个角度扫描开始前,样品应该处于射线束的右边(错误!未找到引用源。

);而完成时,应处于其左边。

因此,扫描前最好:

(1)尽量让样品的几何中心与转轴重合。

(2)让样品在每次水平扫描起始和终止位置上至少距离射线束2mm。

(3)转台调整界面,实验扫描位置,并确定水平扫描长度。

(4)如果在扫描过程中,发现样品超出了扫描范围,最好能重新扫描。

实验结论:

CT可以把被测物体所检测断层孤立出来成像,避免了其余部分的干扰和影响,能够清晰准确的展示所测部位内部结构关系、物质组成及缺陷状况。

重建后的图像见附表。

实验总结:

本次实验我不仅学会了使用CT教学试验仪,也学会CT图像的重建、处理与分析。

通过自己进行图像扫描进一步了解CT扫描系统,并通过网上搜索了解到更多CT在生产生活中的应用。

在实验中锻炼了自己操作能力,发现并改正操作上的一些错误之处。