高老头父爱悲剧浅论

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

论《高老头》中的父爱悲剧及其原因一、本文概述《高老头》是法国作家巴尔扎克笔下的经典之作,这部作品以其深刻的社会洞察力和对人性的细腻描绘,揭示了19世纪法国社会中的种种矛盾和问题。

本文旨在探讨《高老头》中的父爱悲剧及其原因,通过分析高老头的父爱表现及其悲剧性结局,揭示金钱对亲情、伦常和人性的冲击,以及贵族妇女在金钱面前的历史性衰败。

文章将首先概述《高老头》的主要情节和人物关系,然后深入探讨父爱悲剧的具体表现及其背后的社会根源,以期对这部经典作品进行更深入的理解和解读。

在《高老头》中,高老头是一个富有的面条商,他一生痴爱他的两个女儿,为了满足她们的欲望,不惜付出一切代价。

然而,他的父爱却最终走向了悲剧,被女儿们遗弃,最终像野狗一样死去。

这种父爱的悲剧不仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧,它反映了当时社会金钱至上的价值观对亲情的冲击和破坏。

小说中的贵族妇女鲍赛昂夫人也面临着金钱的冲击和挑战。

她表面上保持着高洁的情操和独立的人格,但在感情上却是被动的,被金钱和权力所控制。

她的命运也揭示了贵族妇女在金钱面前的历史性衰败,进一步揭示了金钱对人性、伦常和亲情的扭曲和破坏。

通过对这些人物和情节的分析,本文旨在探讨《高老头》中的父爱悲剧及其原因,揭示金钱对亲情、伦常和人性的冲击,以及贵族妇女在金钱面前的历史性衰败。

希望通过这样的探讨,能够更深入地理解这部经典作品,更深刻地认识到金钱对人性和社会的双重影响。

二、《高老头》中的父爱悲剧在巴尔扎克的《高老头》中,父爱被描绘为一种深刻而复杂的情感。

高老头,这位有钱的面条商,以他一生的痴爱为我们展示了一个父爱悲剧的典范。

他的两个女儿,从小就在他无尽的溺爱中长大,但他最终却被她们遗弃,孤独地死去,像一只无家可归的野狗。

高老头的父爱是一种真情,它深沉而热烈,无私而执着。

然而,这种父爱在高老头那里却走向了极端,变得偏执而扭曲。

他将自己的全部身心都倾注在女儿们身上,不惜一切代价满足她们的欲望,甚至不惜牺牲自己的尊严和生命。

“真的!”老人迷迷悯悯的叫起来。

“噢!看到她们!我还会看到她们,听到她们的声音。

那我死也死得快乐了。

.又挣扎着说:“我祝福她们,祝福她们。

欧也纳拿来一条淡黄带灰的头发编成的练子,准是高里奥太太的头发。

胸章的一面刻着:阿娜斯大齐;另外一面刻着:但斐纳。

这是他永远贴在心头的心影。

胸章里面藏着极细的头发卷,大概是女儿们极小的时候剪下来的。

发辫挂上他的脖子,胸章一碰到胸脯,老人便心满意足的长叹一声,教人听了毛骨惊然。

他的感觉这样振动了一下,似乎望那个神秘的区域,发出同情和接受同情的中心,隐没了。

独搐的脸土有一种病态的快乐的表情。

思想消灭了,情感还存在,还能发出这种可怕的光彩,两个大学生看着大为感动,涌出几颗爇泪掉在病人身上,使他快乐得直叫:“噢!娜齐!斐斐纳。

高里奥大概误会了刚才的眼泪,使出最后一些气力伸出手来,在床的两边碰到两个大学生的脑袋,拼命抓着他们的头发,轻轻的叫了声:“啊!我的儿哪!”整个灵魂都在这两句里面,而灵魂也随着这两句喁语飞逝了。

这个父亲的最后一声叹息还是快乐的叹息。

这叹息说明了他的一生,他还是骗了自己这是文章<高老头>的最后章节。

当我读至此时,不觉已潸然泪下。

爱是人类最伟大的情感!关于父爱,人们的发言一向是节制而平和的。

可能因为母爱的伟大使我们忽略了父爱的存在和意义,但是对于许多人来说,父爱一直以特有的沉静的方式影响着他们。

父爱怪就怪在这里,它是羞于表达的,疏于张扬的,却巍峨持重。

高老头是靠革命期饥荒牟取暴利而发家的,当他拥有了大量的财产,妻子去世后,女儿便成了他的一切,高老头既当爹又当娘地抚养着自己的两个宝贝女儿,让她们过最奢华的日子,他请来优秀的教师培养女儿高等教育应有的才艺,给她们请做伴的小姐,十五岁就有了自备马车等。

大女儿热衷门第,嫁给了贵族,成了雷斯托伯爵夫人,小女儿喜爱金钱,嫁给了银行家,成了纽沁根夫人,之所以有这样的婚姻,是因为高老头的80万法郎陪嫁。

他满足她们物质和金钱的需求,只要求女儿跟他亲热一下作为回敬。

盲目的爱,伤人伤己。

浅析《高老头》的父爱悲剧寻找真挚永恒的亲密关系,其实就是寻找自我。

----《亲密关系》人与人之间的关系,无论亲疏远近,都要有它固定的规则和体系。

太近了,双方感到窒息,要留有一点独立空间。

太远了,彼此的疏离冷漠又会加重关系的断裂。

打出生起,接触最多也最亲密的莫过于与父母之间的亲子关系。

好的教育和陪伴,是成长路上的遮阳伞和加速器。

但是,原生家庭带来的伤痛往往会让人一生活在阴霾之中。

怎么建立和谐而健康的亲子关系成了我们每个人必修的课程。

本文来说说一个不懂得爱和教育的父亲所造成的人生悲剧的故事。

高里奥是一个暴发户,中年丧妻,他将所有的爱转移到两个女儿身上,放任纵容,无条件的给予和不加引导,单纯的用物质满足来填补爱的匮乏,最后养成两个女儿的自私冷漠,到死都不能瞑目。

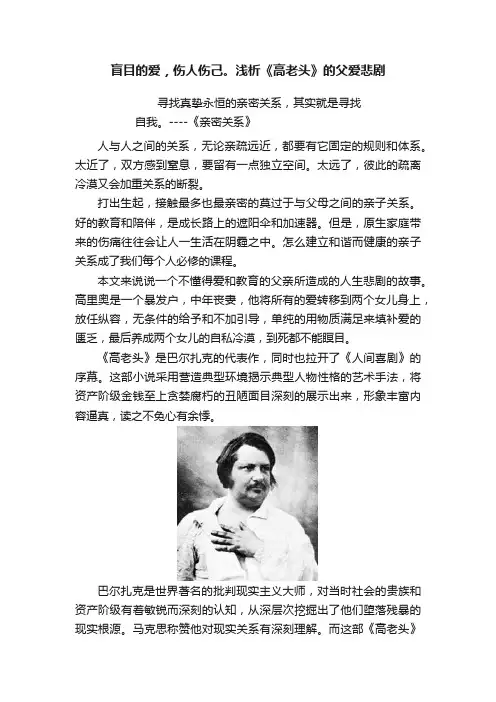

《高老头》是巴尔扎克的代表作,同时也拉开了《人间喜剧》的序幕。

这部小说采用营造典型环境揭示典型人物性格的艺术手法,将资产阶级金钱至上贪婪腐朽的丑陋面目深刻的展示出来,形象丰富内容逼真,读之不免心有余悸。

巴尔扎克是世界著名的批判现实主义大师,对当时社会的贵族和资产阶级有着敏锐而深刻的认知,从深层次挖掘出了他们堕落残暴的现实根源。

马克思称赞他对现实关系有深刻理解。

而这部《高老头》的问世也标志着他现实主义风格的成熟,奠定了他在文学史上无可撼动的崇高地位。

恩格斯也曾高度评价他:现实主义最伟大的胜利之一,是比过去,现在和未来的一切都要伟大的多的现实主义大师。

自身性格的缺陷使得他不懂得如何去爱高里奥原来是一个普通的面粉司务,闹饥荒的时候通过囤积面粉而发了家,成为有头有脸的商人,是个十足的暴发户。

虽然有两百万家资,但在精神方面确还是那个窘迫压抑的穷人。

他不懂得上层社会的奢华生活,也不会那些精致潇洒的休闲方式,在别人眼里仍是一个又蠢又粗野的工人。

毫无疑问,他是自卑的,不能融入他所处阶层的圈子,言行举行之间尽显洋相,是个专受白眼的可怜虫,老给人打哈哈的出气筒。

父爱的悲剧——浅论《高老头》对家庭教育的现实意义摘要:巴尔扎克是法国十九世纪最重要的作家,他的作品《人间喜剧》"给我们提供了一部法国社会,特别是巴黎上流社会的卓越的现实主义历史。

",而其中一篇长篇小说《高老头》中高老头对两个女儿的爱所造成的悲剧无疑值得所有爱孩子的父母去研读、去体会、去反思。

本文试分析高老头的家庭教育,从内因和外因、主观和客观入手,分析高老头的悲剧根源,并总结出高老头的家庭教育对中国当今社会家庭的启示。

关键词:高老头、悲剧、家庭教育一、《高老头》中的家庭教育观念《高老头》主要讲一位父亲溺爱两个女儿,对女儿们千依百顺、有求必应,最后却遭到女儿抛弃的悲惨故事。

高老头是故事的主人翁,他是法国资产阶级大革命时期靠饥荒牟取暴利发家的面条商,他和妻子琴瑟和谐,自妻子死后,他便把对妻子的爱转移到女儿身上,并且发展到非理性的程度。

他有钱也愿意把钱花在女儿身上,请最优秀的教师教导她们,还雇了一位有头脑而且品味高雅的小姐当伴娘。

高老头是平民阶级,暴富后也带有农民的习性,他自己省吃俭用,没有享受过挥霍的快乐,却让女儿“生活得像豪绅的情妇一样阔绰”,无悔的付出只为得到女儿的一点点亲热的表示。

大女儿仰慕贵族,他让她成为雷斯托伯爵夫人,小女儿喜欢钱,他让她当了银行家纽沁根的太太。

他不惜把自己的一半财产一分为二作为嫁妆,捧着女儿进入上流社会。

女儿却一点点把高老头的财产榨干,高老头从一开始在女婿家受到上宾待遇到搬到伏盖公寓,从每年一千二百法郎的膳宿费到含泪把妻子留下的信物当掉换取钱财,从女儿口中的“好爸爸”到死后靠大学生拉斯蒂涅和毕安训凑钱才能入土为安。

小说一开始,高老头便表现自己对女儿的不求回报的牺牲精神:“我的两个女儿就是我的全部生活。

只要她们玩得痛快,活得幸福……那我穿什么,住在哪里,又有什么关系。

她们暖我就不觉冷,她们乐我就不觉闷。

”①;阿纳斯塔奇没有钱买参加舞会的金丝银绣的舞衫,这是高老头已经一穷二白了,但他表示为了女儿愿意杀人放火;为了让但斐纳和自己稍稍近一些,对自己的接待也好一些,高老头不惜卖掉长期年金帮助但斐纳和拉斯蒂涅偷情。

高老头的父爱悲剧刘丽霞内容摘要:《高老头》是巴尔扎克的代表作之一,巴尔扎克对高老头的描写全部集中在父爱的欲念上。

通过高老头爱女儿,最终却被女儿抛弃的悲剧性遭遇,揭露了资本主义社会中人与人之间冷酷的金钱关系。

造成高老头悲剧的除了当时在金钱势力支配下资产阶级的道德沦丧和人与人之间的冷酷无情的因素之外,高老头对两个女儿没有分寸地过分宠爱和纵容也是造成这种悲剧的一个重要原因。

现在很多家长像高老头那样过分宠爱孩子,宁可自己受苦,甚至是付出生命也不让孩子受一点委屈,而没有对孩子进行正确的教育,使得孩子不知道“羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。

”[1]而重蹈高老头的父爱悲剧之覆辙。

关键词:父爱纵容悲剧金钱遭遇《高老头》是巴尔扎克的代表作之一,巴尔扎克对高老头的描写全部集中在父爱的欲念上。

通过高老头爱女儿,最终却被女儿抛弃的悲剧性遭遇,揭露了资本主义社会中人与人之间冷酷的金钱关系。

在高老头身上发生这样的父爱悲剧,既是时代的悲剧,又是他们阶级自身的悲剧。

一、高老头的遭遇小说《高老头》中除了描写下层社会和上流社会的种种丑行外,还向读者展示了一份特别的父爱以及这种父爱在当时资本主义赤裸裸的金钱关系中的悲惨遭遇。

书中的高老头(高里奥)把毕生的心血倾注在了两个女儿身上,但最终却病死在黑暗破陋的公寓里,直到临死两个女儿谁也不愿来看自己的父亲。

在父亲下葬那天,就连墓碑也是两个大学生当了手表捐赠的。

他以前是那么富有,可结局却如此的悲惨。

高老头是个面粉商,他爱女如命,在两个女儿出嫁时每人给了六、七十万的家产,自己只留了五六万作养老金,后来又因为两个女儿而卖掉了仅供他生活的养老金。

他把两个女儿看做他的心肝宝贝,他给她们还债,用他仅剩的养老金为女儿制作参加舞会的礼服,女儿们的漂亮和高兴是公寓里这个木讷的老头唯一感兴趣的事情。

他满足女儿的一切需求,包括不合理的,他以为这样就拴住了女儿,以为日后能得到她们的尊重与孝敬。

但是当他的女婿得知他一无所有的时候,他们开始讨厌他、奚落他、遗弃他。

读《高老头》浅谈高老头父爱悲剧的原因及意义摘要:《高老头》是法国批判现实主义代表作家巴尔扎克的《人间喜剧》中最出色的画幅之一。

小说中巴尔扎克形象地塑造了一系列鲜明生动、富有典型意义的人物形象,揭露了在复辟王朝的法国尔虞我诈的社会中金钱至上的观念,高老头的父爱一贯被人们描绘成抽象的人类的美好天性,于是高老头成了文学作品中父爱的典型,品读高老头的父爱——感受倾心断肠的父爱。

关键词:高老头父爱悲剧自《高老头》问世以来,高老头的父爱似乎成为经久不衰的焦点,父母为我们撑起了爱的天空,父爱和母爱一样是人间深沉的爱,为何伟大而真挚的父爱成为具有争议性的话题呢?故事发生在1819年末至1820年初的巴黎。

在偏僻街区的伏盖公寓聚集了各种人。

落魄的高老头为两个女儿还债被榨干了,穷大学生拉斯蒂涅羡慕上流社会的奢侈生活,一心想向上爬。

苦役监逃犯伏脱冷企图利用泰伊番小姐的婚姻大赚一笔,他的秘密被老小姐米诺旭和波阿莱使计探知,由警察逮捕归案。

此时,拉斯蒂涅的表姐鲍赛昂子爵夫人情场失意,举行了告别上流社会的盛大舞会。

高老头受到女儿的催逼而中风,在痛苦中死去,临死前只有医科大学生皮安训和拉斯蒂涅守在他身边。

个人认为造成高老头悲剧的原因有这样几个:首先就小说的构成上,高老头父爱悲剧起了推波助澜的作用。

《高老头》作为巴尔扎克《人间喜剧》的优秀篇目,在《人间喜剧》中巴尔扎克塑造了一系列的青年奋斗史,其中《高老头》中的拉斯蒂涅是一个奋斗成功的典型代表,《高老头》全文的主要核心就是拉斯蒂涅向上爬的过程,小说围绕拉斯蒂涅这一条主线穿插了七个小故事,而他的成功,基于这些故事。

高老头的父爱悲惨下场最为典型,都说人之将死其言也善,高老头在临死之前对拉斯蒂涅说的话无疑是改变拉斯蒂涅的最根本原因。

“倘若我有钱,倘若我留着家私,没有把财产给她们,她们就会来,会用她们的嘴来亲吻我的脸!我可以住在一所公馆里,有漂亮的屋子,有我的仆人,生着火;她们都要哭做一团,还有她们的丈夫,她们的孩子。

浅谈高老头的父爱悲剧浅谈高老头的父爱悲剧[内容提要] 亲情源于血缘,血缘凝就亲情。

人世间,依赖血缘纽带,常常演绎出一个个可歌可泣亦喜亦悲的亲情故事。

19世纪法国批判现实主义作家巴尔扎克用他那锐利的笔端描写了一部家庭悲剧《高老头》,讲述一个被自己爱了一辈子的女儿无情抛弃的悲剧。

本文通过分析两个女儿对高老头的态度,认为高老头父爱悲剧来源于家庭教育与社会教育的不合理,说明家庭教育与社会教育对子女健康成长有着重大的影响。

[关键词] 高老头悲剧家庭教育社会教育巴尔扎克是19世纪法国最伟大的小说家,作为一个批判现实主义的作家,巴尔扎克用他那锐利的笔端描写了许多经典的悲剧形象。

《高老头》是其代表作之一,讲述的是主人公高老头是一位法国大革命时期的面粉商人,他顺应时代,瞄准机会盘下东家的面粉生意,囤积居奇,制造饥荒,在累累白骨上建立丰厚的家业,成为资产阶级暴发户。

因中年丧妻,他把自己所有的爱都倾注在两个女儿身上。

他把女儿当作天使,乐于牺牲自己来满足她们的种种奢望。

为了女儿的体面,他歇了生意,只身搬进伏盖公寓;为了替女儿还债,他当卖了金银器皿和亡妻的遗物,出让了养老金,弄得身无分文;最后,仍然是为了给女儿弄钱,他竟想去“偷”去“抢”去代替人家服兵役,去“卖命”、“杀人放火”。

最终他的付出没有得到回报,两个女儿把父亲当成柠檬挤干后,就把皮扔到街角旮旯里。

高老头的父爱悲剧有社会因素,也有个人因素。

一、悲剧表现天伦之乐,人皆有之,父女之间的血脉亲情尤其珍贵。

妻子死后,高老头便把对娇妻无限的爱一下子全部转移到两个女儿身上,给她们请最好的家庭教师和陪读小姐,给她们配了骏马和花车,其生活之奢侈,“像阔老爷的情妇”。

父亲对女儿穷奢极欲有求必应,“只要她们给个撒娇的回报”,即使女儿做了坏事,他也一样高兴。

大女儿阿纳斯塔齐追求贵族气派,他便把她嫁给了德雷斯托伯爵;小女儿德尔菲娜贪图钱财,他便把她嫁给了银行家纽沁根。

他给每个女儿八十万法郎的陪嫁。

《高老头》中扭曲的父爱探讨在文学的世界里,父爱是一种深沉而复杂的情感。

而在巴尔扎克的《高老头》中,父爱被展现得扭曲而矛盾。

本文将通过分析这部作品中父爱的表现形式,深入探讨这种扭曲的父爱对人们的影响和价值。

在《高老头》中,高老头将自己的全部爱都倾注在了两个女儿身上。

为了满足她们的物质需求,他不惜付出一切,甚至牺牲自己的尊严和健康。

然而,他的父爱并没有得到女儿们的回报和理解,反而被她们视而不见,甚至遭到她们的嫌弃和背叛。

这种扭曲的父爱在小说中具体体现在以下几个方面:高老头的父爱是盲目的。

他对女儿们的爱缺乏理性思考,往往不顾她们的真实需要和感受。

例如,他为女儿们准备的奢华生活和奢侈品,并不是她们真正需要的,反而让她们感到厌烦和压抑。

这种盲目的爱使高老头无法看清女儿们的内心世界,也使她们无法体会到真正的父爱。

高老头的父爱是单向的。

他只女儿们的物质需求,而忽视了她们的精神需要。

他从未真正倾听过女儿们的心声,了解她们的喜好和兴趣。

这种单向的爱使高老头与女儿们之间缺乏互动和交流,导致他们之间的距离越来越远。

高老头的父爱是剥夺性的。

他为了满足女儿们的物质需求,不断牺牲自己的时间和健康。

然而,他的牺牲并没有得到女儿们的感激和回报。

相反,女儿们把他的付出视作理所当然,甚至嫌弃他的贫穷和衰老。

这种剥夺性的爱使高老头失去了自己的尊严和价值,也使他无法享受到亲情带来的快乐和满足。

当我们深入探讨这种扭曲的父爱时,可以发现它对人们产生了负面影响。

扭曲的父爱容易使人们忽视真正的亲情。

在高老头的例子中,他的女儿们把他的付出视作理所当然,从未真正感激和尊重他的付出。

这种现象在生活中并不罕见,它使人们往往只物质上的满足,而忽视了亲情的真正意义。

扭曲的父爱容易使人们陷入盲目和迷失。

高老头对女儿们的爱是盲目的,他只她们的物质需求,而忽视了她们的精神需要。

这种现象使人们往往只看重表面的东西,而忽视了内心世界的探索和理解。

最终,这种盲目和迷失会导致人们在亲情关系中无法获得真正的幸福和满足。

如何理解高老头的父爱高老头是巴尔扎克塑造的一系列富有典型意义的人物形象之一,它是封建宗法思想被资产阶级金钱至上的道德原则所战胜的历史悲剧的一个缩影。

小说主人公高老头向读者展示了一份特别的父爱。

他把女儿当作天使,乐于牺牲自己来满足她们的种种奢望。

为了女儿的体面,他歇了生意,只身搬进伏盖公寓;为了替女儿还债,他当卖了金银器皿和亡妻的遗物,出让了养老金,弄得身无一文;最后,仍然是为了给女儿弄钱,他竟想去“偷”去“抢”去代替人家服兵役,去“卖命”、“杀人放火”。

对这样一个“慈父”,巴尔扎克赞叹“他无异于一个基督教神圣的殉道者”。

有人也曾赞赏他“表现了人类崇高的至性”。

其实,这都是把高老头的父爱抽象化,神圣化了。

事实上,高老头的父爱并不单纯,而带着阶级的复杂性,他的父爱是交织着封建宗法观念和资产阶级的金钱法则的。

从封建宗法伦理道德观出发,他认为父女之爱天经地义,“父道”是家庭、社会的轴心;但他又怀着往上爬的虚荣心,把对女儿的“爱”作为攀援名贵、抬高地位的手段,结果,原本高尚的感情变得庸俗、猥琐。

高老头的父爱的悲剧,既是个性发展必然结果,也是时代的必然产物。

一方面是由于他心理偏执的近乎疯狂的父爱,使他成为父爱的牺牲品;另一方面又由于社会的发展,使他与社会行为准则脱节,从而使他成为社会的牺牲品。

在道德上,高老头并没有完全接受资产阶级一套,还拖着一条“宗法道德的尾巴”。

从内容到形式,高老头的父爱都是基于这种宗法道德观念,因受到资本主义金钱关系的无情冲击,而呈病态、畸形的。

它是两种社会交替时期的产物。

他的父爱交织着封建宗法观念和资产阶级的金钱法则。

因而具有自我抹杀性,正如高老头自己所说:“一切都是我的错,是我纵容她们把我踩在脚下的。

”作者有意识把高老头的父爱夸张到“荒谬的程度”,“任何东西都不足以破坏这种感情”。

然而,这种“伟大的父爱”却为世道所不容,为女儿所抛弃。

高老头的父爱是巴尔扎克的理想家庭形式,又借以批判了“猥琐、狭小、浅薄的社会”,高老头的父爱并不伟大,但从客观效果而言,他真实揭示了病态“父爱”产生、发展和终结的社会原因,这一点倒是伟大的。

父爱的悲歌——从高老头的临终泣诉看他的父爱悲剧摘要:高老头的临终倾诉表明他对自己溺爱女儿的不当性有着清醒的认识,而对爱与被爱的热切渴望使得他宁愿一错再错。

高老头看似无私的父爱,其实夹杂着自私的情爱。

从中我们也可以看出,高老头父爱的悲剧一方面是由于资本主义社会里金钱至上的价值观造成的;而另一方面也是由于他自己对社会变革的不适应,导致内心的空虚和孤独,将全部的情感都寄托在两个女儿身上,他心理偏执的近乎疯狂的父爱,使他成为父爱的牺牲品。

关键词:高老头;父爱;悲剧《高老头》是法国作家巴尔扎克的代表作,贯穿整部作品始终的是一曲关于父爱的悲歌。

这部作品淋漓尽致地揭露了资本主义世界中金钱的统治作用和拜金主义的种种罪恶,这在高老头和他的两个女儿的故事中得到集中的体现。

退休面粉上高里奥把毕生的心血都倾注在了两个女儿身上,却在被榨干最后一分钱后被两个女儿遗弃,以致惨死在黑暗破陋的伏盖公寓里。

高老头是巴尔扎克塑造的一系列富有典型意义的人物形象之一,他的身上带有浓浓的金钱至上的印记。

小说主人公高老头向读者展示了一份特别的父爱。

他把女儿当做天使,让高老头牺牲自己来满足她们的种种奢望。

为了女儿的体面,他歇了生意,只身搬进伏盖公寓;为了替女儿还债,他当卖了金银器皿和亡妻的遗物,出让了养老金,弄得身无分文。

他可以为了女儿抛弃一切,仅仅就是为了得到女儿的一个笑容。

在两个女儿面前,他会不由自主地忘了自己,一切以两个女儿的要求惟命是从,人的自我独立性不自觉地被淡化了。

然而这种极致的爱在那个人情淡漠的资本主义社会里显得极为突兀,利己主义、拜金主义早已淹没了一切道德原则。

且不说高老头的爱里掺杂了多少过度的溺爱成分或者其他因素,他对妻女的那种爱几近可堪称是人类亲情的典范。

看似这种突兀的存在不容于世,却恰巧又是那个时代的产物。

高老头是个靠饥荒牟取暴利而后发家的面条商暴发户,一方面他是资本主义经济发展的产儿,另一反面他却又不肯接受新时代的改变,固守在自己的世界里。

浅论高老头的父爱悲剧《高老头》是《人间喜剧》的序幕,是19世纪现实主义作家巴尔扎克的代表作。

雨果称作者巴尔扎克说:“他发掘和探究人:灵魂、心地、肺腑、头脑以及每个人身上都藏着的奥秘。

”[1]作品中巴尔扎克就是以其独特的视角和生气勃勃的明快笔锋为我们诠释了一种新的有悖常理的父爱,而高老头盲目的爱换来的却是被女儿们遗弃的可悲结局。

对于高老头这样一个父爱的悲剧人物,巴尔扎克立足于生活的真实,从伦理与人性、社会与自然等多层面表现悲剧所具有的典型性和深刻性。

高老头的死是对社会进行震撼人心的揭露和控诉,暴露了金钱对人性的扭曲和毁灭。

巴尔扎克透过高老头的悲剧,批判了资本主义社会赤裸裸的金钱关系对伦理道德的有力冲击。

本文既对高老头的悲剧寄予同情,又力透揭示高老头的父爱悲剧命运的必然性。

一、悲剧的人物形象分析。

高里奥老头是封建社会向资本主义社会急剧转变时期的资产阶级暴发户。

他精明能干、敢于冒险、善于投机、聚财有道。

趁大革命之机,从一个面粉商成为拥有200万法郎的暴发户,同时他又是一个注重人伦感情的资产者,具有相当浓厚的宗法观念。

他疯狂地爱着自己的两个女儿,妻子去世后,他把全部的感情都倾泻在自己的两个女儿身上,疼爱两个女儿的感情发展到荒谬的程度。

他让女儿从小就过着衣食无忧的生活,满足她们所有的愿望,倾其所有,分给每个女儿80万法郎作为陪嫁,让她们挤进上流社会,而自己则节衣缩食,住进了寒酸的伏盖公寓。

他唯一的享受就是女儿的爱。

高老头把财产分给两个女儿。

他以为这样就栓住了女儿,以为日后能得到她们的尊重与孝敬。

最初,女儿和女婿对父亲殷勤倍至,但随着高老头钱囊渐涩,面粉商人的地位使他的女儿感到丢脸,便也被拒之门外。

虽然这样,她们还是变换花样地搜刮父亲,最后高老头财产被榨干,“柠檬榨干了,女儿把空壳扔在街上完事。

” [2] 一无所有了,也被女儿毫不留情地抛弃,在孤独和冷寂中死去。

他痛恨自己不能永远有钱,这样就能拉紧栓住女儿的缚绳。

浅析高老头的悲剧人物形象摘要:《高老头》是法国批判现实主义作家巴尔扎克经典作品之一,作品的主人公高老头经典的偏执父爱悲剧形象更是给读者留下了极其深刻的印象。

19世纪的法国巴黎的资本主义社会中人与人之间充斥着冷酷的金钱关系,高老头把一切都奉献给两个女儿却遭受女儿抛弃的悲剧。

这种悲剧有其必然性,即受到当时社会的影响,又有高老头自身的原因。

本文从高老头悲剧父爱形象的特征和其产生原因的分析中,揭示出导致其人物悲剧的必然性。

关键词:高老头悲剧父爱一、高老头悲剧人物形象的特征(一)盲目性高老头是一个资产阶级暴发户,在大革命时期,小麦在巴黎的价格飞速猛涨,高老头用这笔财富发家致富。

他的妻子拉勃里,一个富有的农场主的独生女儿,他爱着她,爱她的刚柔相济、美丽多情,但是他只过了七年的幸福和谐的生活,他的妻子去世了,他把对妻子的爱,全部转移到他的两个女儿身上,他为了他两个孩子以及对妻子的承诺,他拒绝了商人和庄园主把女儿嫁给他的种种优厚条件,甘愿做鳏夫。

他请来优秀的教师培养女儿应有的才艺,全力满足女儿的奢华生活,甚至使她们在十五岁时就拥有了自己的马车。

当女儿们到了出嫁的年龄,高老头还给女儿们“随心所欲挑选丈夫”的权利,大女儿阿娜斯塔齐想做贵族太太,嫁给了一位伯爵,小女儿但斐纳喜欢金钱,被银行家迎娶。

同时高里奥为了满足女儿莫须有的虚荣心,给了每人将近 80万法郎作为嫁妆,却仅留了一点财产给自己。

在波旁王朝复辟以后,等级观念进一步加强,地位显赫的女婿认为高老头的面粉生意有失体面,高老头也觉得自己的身份有辱女儿们的门面,于是他盘出铺子,搬进了肮脏、颓败的伏盖公寓。

在女儿婚后,他的女儿们因为奢靡的生活而负债累累,而高老头为了帮女儿们还清债务,不断地降低自己的生活标准,甚至卖掉自己珍爱的镀金银器。

高老头对女儿的爱竟然如此盲目,不得不让人感到震惊。

常说父母对子女的爱是一种付出和给予,然而这种付出在高老头身上达到了极致。

他对女儿的爱,已经达到了变态的程度,对女儿言听计从,哪怕是女儿要天上的月亮,他也会爬上天空去摘月亮送给女儿。

从父爱层面浅析高老头悲剧的原因高老头在生意上是一位当之无愧的智者,在大饥荒的年代发了家,但他作为父亲却是失败的,虽然他对女儿的爱是无私的,不可否定的,但是他的爱的方式是错误的,这种错误的方式造成了他的女儿们的错误的世界观、人生观、价值观,致使他们丧失了做人的最本质的人性——“爱父母”,在她们的眼里“金钱”、“地位”、“虚荣心”、“情人”等任何一种能让他们体现身份的东西都要比自己的父亲重要,在她们看来父亲只是供给她们金钱的工具,在高老头的钱财被炸得一干二净的时候,她们就把他当作绊脚石一样踢开。

而这种现象在当今社会可以说是普遍存在的,这值得我们每个人深思。

高老头的命运是悲剧的,究其原因主要在作为父亲的他对女儿付出了全部心血后并没有得到女儿们的回报,这种悲剧的原因是复杂和多重的。

首先,在资产阶级与封建势力争夺权力的时代,整个社会弥漫的虚荣、地位、金钱至上的观念导致了这个悲剧;其次,高老头的父爱本身就是一种夹杂着对于在妻子身上未得到的爱情的父爱,这种畸形的父爱必然会造成不健康的后果;再加上这种不健康的父爱是一种极度溺爱的方式表达的,所以这个悲剧是必然的。

当然,我个人认为高老头悲剧的主要是由于他对女儿的失败教育造成的。

他的太过伟大的父爱,不仅造成了他的悲剧,也使得他的女儿们的命运变得具有悲剧性。

具体体现在以下两个方面:(1)父爱本身的畸形性在故事中与高老头父爱形成鲜明对比的是维多利的父亲。

他们的共性是都是富有的父亲,其次都丧妻并且留下女儿。

但二者有如此相同命运的父亲在对待女儿的态度上却截然不同。

高老头视他女儿的生命重于自己的生命,对女儿的爱是无私的;维多利的父亲对待女儿是冷漠的,甚至维多利去看他时称呼她小姐而不是女儿。

造成这两种态度的原因在于他们对待妻子的态度。

维多利的父亲不爱他的妻子,甚至因为他的妻子没有陪嫁而讨厌她,自然也就讨厌维多利。

而高老头爱他的妻子,在妻子去世后他把这种爱转移到了女儿身上,“他把女儿当作情妇一样供养着”。

浅析《高老头》中高老头的父爱悲剧导师意见:父爱悲剧?是写父爱悲剧的成因,还是父爱悲剧的艺术特色?作为一篇本科毕业论文,应从小处着手,论述清楚一个问题即可。

撰写:廖治华提要:高老头是巴尔扎克在《高老头》中塑造的父爱悲剧的典型艺术形象,本文试从四方面对高老头的父爱悲剧进行论述:1、形成高老头父爱悲剧艺术形象的有关因素,如作家因素,《人间喜剧》主题因素,时代背景因素,人物自身形象的因素。

2、高老头父爱悲剧的艺术表现手法。

3、高老头父爱悲剧的社会实质。

4、高老头父爱悲剧形象的作用。

关键词:高老头父爱悲剧有关因素表现手法实质作用随着我国改革开放的不断深入,人民生活水平有了很大的提高和改善,但伴随而来的漠视亲情拜金主义现象有所抬头;社会上个人向上爬,成名成家,发财致富,这本是青年人的正当愿望,是完全正确,完全可能的,但是有许多人为了个人利益,漠视亲情,漠视道德,漠视法制,唯利是图,丢失了人最纯朴本真的东西。

面对这些不良的社会现象,我想到了巴尔扎克的《高老头》中高老头和拉斯蒂涅这两个艺术形象,于是重新读起了《高老头》。

《高老头》中的高老头的故事发生在1819年末至1820年初的巴黎,在偏僻街区的伏盖公寓,被女儿榨干了最后1法郎的高老头被女儿残忍地抛弃,惨死在伏盖公寓,其悲惨之状不亚于一条路边的野狗。

高老头为何落得如此下场,难道他不爱女儿吗?不,他可是一个父爱的基督。

读过《高老头》,心中浸润的是不尽的辛酸和悲愤,高老头的父爱悲剧难道不能警醒生活在物欲横流中的部分“高老头”和“他的女儿”般的社会青年吗?我试从形成高老头父爱悲剧艺术形象的有关因素,父爱不尽的艺术表现,父爱悲剧的实质和作用进行分析高老头的父爱悲剧,以让更多的人认识到《高老头》这部世界经典之作的警示魅力。

一、形成高老头父爱悲剧艺术形象的有关因素1、高老头的父爱悲剧与作家的因素巴尔扎克是19世纪法国伟大的批判现实主义作家,他所选择的批判现实主义的表现方法为客观真实地描绘现实生活,用人道主义批判社会弊病和人性缺陷,追求细节真实性,塑造典型环境下的典型性格。

《高老头》中的父爱悲剧及其原因[摘要]《高老头》是巴尔扎克的代表作之一,这部作品深入地剖析了当时的社会生活,为我们展现出了一幅父爱的悲剧。

造成《高老头》父爱悲剧的原因是多种多样的,本文主要针对《高老头》中父爱悲剧进行分析,并探讨这一悲剧的成因。

[关键词]《高老头》父爱悲剧原因《高老头》是巴尔扎克在《人间喜剧》中的中篇小说,在这部小说中,巴尔扎克为读者展示出了巴黎社会的眼花缭乱,用独特的方式表现出一个父亲对于女儿的溺爱,之所以产生该种问题,是有其深层次理论的。

一、造成高老头父爱悲剧的社会原因高老头是法国资产阶级大革命时期的暴发户,依靠投机倒把发家,在资产阶级地位的上升之下,社会已经沦为了金钱社会,金钱关系渗透到了各个家庭之中,一切的感情都可以用钱来购买。

所谓的道德已经成为金钱的工具,要想成为人上人,就必须有金钱,没有金钱就只会成为社会的弃儿。

而高老头的儿女在这种生活中已经完全被金钱腐化,他们只爱金钱,没有亲情观念,只有在自己缺钱的时候,才会想起年迈的父亲。

在女儿的心中,金钱就是父爱,父爱就是金钱,作者借高老头的口向读者说道:“把父亲踩在脚下,国家不要忘了吗?”这种社会原因是造成高老头父爱悲剧的外在因素。

二、造成高老头父爱悲剧的人性根源高老头的父爱无疑是伟大的,每一个父亲都疼爱自己的儿女,希望自己的孩子能够过上幸福、美满的生活,对于这一问题的描述,巴尔扎克与其他资产阶级的看法有一定的差异,他将高老头塑造成为一名善良的人。

对自己的女儿充满关爱之心,他拼命想满足孩子的愿望,从某种意义上而言,高老头代表着父爱,巴尔扎克用大量的笔墨表达了自己对孩子的爱。

为了让女儿可以挑选丈夫,他倾尽所有,然而,女儿为了满足自己的虚荣心,不断地搜刮着自己的老父,高老头看到了女儿的虚伪自私,但是依然有求必应。

高老头曾经说过:“我做了父亲,才懂得上帝的无处不在。

”故事的最后,他怀着深深的遗憾死去,而埋葬的不仅是高老头的躯体,还有他的父爱、善良以及温情,而以上的种种,都是由于金钱导致。

浅析高老头的父爱摘要:《高老头》是巴尔扎克的代表作之一,巴尔扎克对高老头的描写全部集中在父爱的欲念上。

通过对不同时期父爱的描写,通过高老头爱女儿却被女儿抛弃的悲剧性遭遇,客观地再现了资本主义社会中人与人之间冷酷的金钱关系,揭示了高老头的父爱是时代的悲剧,也是高老头所属阶级的悲剧。

关键词:高老头;父爱;时代悲剧;阶级悲剧高老头是法国巴尔扎克《高老头》中的典型人物,生活在法国资产阶级革命势力和封建贵族阶级复辟势力反复较量的大动荡时代。

他一生经历了波旁王朝统治、资产阶级大革命和王朝复辟三个时期。

这三个时期都在他的身上打下了鲜明的烙印,从而使得高老头的父爱表现。

一从小受波旁王朝统治思想的深刻影响,使高老头的父爱是以封建宗法伦理道德观念为出发点的。

他所维持的是以“父道做轴心”,父亲爱女儿,女儿孝敬父亲的家庭;他所看重的是血缘关系、天伦之乐。

高老头由普通工人变成一个资产者,他的伦理道德观念却没有随着地位的改变而改变,仍然停留在封建宗法市民的水平上,不太懂得资本主义的世道人情。

根据作品的具体描写,可以看到,高老头以干练的魄力获取金钱是为了自己的家庭,为了妻子女儿。

高老头认为自己是家庭的一个组成部分,不是他占有家庭,而是家庭观念占有了他。

因此,妻子生前,他和她共同维持了充满温情的家;妻子死后,他便一个人担负起了维持家庭的责任。

尽管商人或庄稼人提出优越的条件,争着把女儿嫁给他做填房,他却一概拒绝。

这样做,不仅因为他曾对岳父发过誓,决不做对不起妻子的事,哪怕在他身后;也是因为他不愿做对不起失去母亲的女儿的事。

他把自己的快乐系在家庭和女儿的快乐上,特别看重骨肉之爱和天伦之乐,“疼爱女儿的感情在他心中发展到荒谬的程度”。

他在对拉斯蒂涅谈到为父的感受时说:“你有朝一日做了父亲,听到孩子们嘁嘁喳喳,你心里就会想这:这是从我身上出来的!”“你觉得这些小生命每滴血都是你的……为了他们的快乐而快乐,比你自己的快乐更快乐。

”所以,他“把女儿当作天使一般”喜欢她们,爱她们,女儿女婿看不起父亲做面粉生意,高老头就停了面粉生意,搬到了女儿家。

高老头父爱悲剧浅论

《高老头》是巴尔扎克的小说代表作,作品塑造了一位为了女儿甘愿付出一切的父亲——高老头的形象。

高老头的结局充满了悲剧色彩,伟大的父爱没有换来两个女儿的孝顺和亲情,反而遭到了无情的遗弃。

探讨其悲剧原因,既有高老头的自身因素——他对女儿毫无原则、没有底线的溺爱,也有资产阶级金钱至上的社会因素,正是这两个因素导致了高老头的悲剧结局。

《高老头》是巴尔扎克小说艺术的巅峰之作。

作品塑造了一位为了女儿奉献一切的父亲——高老头的形象,但伟大的父爱却并没有换来女儿的关爱和孝敬,反而遭到她们不断的敲诈,最后孤独而死。

关于高老头的父爱悲剧及原因,学术界历来众说纷纭,本文拟从父爱表现、个人因素、社会因素等几个方面,就高老头的父爱悲剧及其原因谈谈自己的理解和认识:

一、高老头的父爱表现

1.毫无原则的父爱

高老头生活在法國波旁王朝和拿破仑帝政不断交替掌权的动荡时期,作为一个面条商,其身上无不体现着资产阶级的贪婪性。

但作为一个父亲,他却很爱自己的两个女儿,为了女儿,宁愿付出自己的一切,然而,他的父爱是毫无原则、没有底线的,甚至可以说是金钱的堆砌。

高老头虽然收入很高,然而对自己很吝啬,但对两个女儿却是有求必应,让她们从小就过着一种阔绰奢靡的生活,并以此为乐。

即使她们给自己造成痛苦,他也甘之若饴。

然而,这种非理性的溺爱让两个女儿把父亲给予的爱当成理所当然,也加速了她们被金钱社会所侵蚀的速度。

在出嫁两个女儿时,高老头花费了近乎自己一半的家产,给她们每人八十万法郎做陪嫁。

他本以为这样可以得到女儿对自己的孝敬和尊重,然而却事与愿违。

由于封建等级观念作祟,两位女婿认为认为高老头的卑微出身会对自己的门第造成影响,因此并不愿和岳父来往。

两个女儿更是在丈夫的逼迫下,不仅不敢留父亲在家住宿,连最起码的接待都不敢公然进行,绝望之余,高老头只得盘出铺子,搬进了脏乱颓败的伏盖公寓。

一位可怜的父亲为了女儿,竟然甘愿受两个女婿的侮辱,说起来是多么的伟大。

婚后的女儿依然不让父亲省心,她们有困难有需求的时候,第一个想到的就是她们的父亲。

大女儿阿纳斯塔齐贪图享乐,挥金如土,为了情人不惜欠下巨额债务,为了阿纳斯塔齐,高老头甚至把他视为最珍贵的东西——妻子的遗物也变卖了。

他还转让了自己最后的财产,为小女儿但斐纳与拉斯蒂涅买了房子,仅仅是为了成全他们所谓的幸福。

在两个女儿轮番压榨下,高老头像被榨干的柠檬壳,没有了利用价值,最后被无情的抛弃了。

从此两个女儿再也不来伏盖公寓了,就连高老头临终时想见女儿一面也未能如愿,这种卑贱的父爱让人感慨唏嘘,更多的是怜悯、伤感与同情。

从某种程度而言,高老头对两个女儿的爱,更多的是建立在失去了自我基础之上的毫无原则的父爱。

2.疯狂偏执的父爱

高老头的父爱的是偏执疯狂的。

尽管两个女儿对他是无休止的索取,但是他却把这种索取当成自己的精神享受,他说:“她们顺便对我笑一笑,噢!那就像天上照下一道美丽的阳光,把世界都镀了金”,“她们眼神有点不快乐,我的血就冻了。

你终有一天知道,为了她们的快乐而快乐,比你自己快乐更快乐”,“我爱我的女儿还胜过上帝爱人类”,“我啊,为了不让她们落泪,我连圣父、圣子、圣灵都可以出卖!”在西方,信仰是很神圣的,是一个人的精神支柱,为了女儿的笑脸他都居然可以出卖自己的信仰,这是一种怎样近乎于狂热的爱呀!可怜的老父亲为了能远远的看女儿一眼,竟然去收买女儿身边的女仆,打听她们的出门时间,在香榭丽舍大街上等待她们的马车,看到马车经过时他的心砰砰直跳,激动不已,他甚至羡慕那些拉车的马,愿意去做女儿膝上的小狗。

他对两个女儿疯狂的爱不仅体现在他的语言上,还体现在他疯狂的行为和举止上。

当他见到小女儿但斐娜时,竟然躺在地下亲吻她的脚,用脑袋在她的裙子上摩挲。

在常人看来,这简直是一件不可理喻的事,一位为了孩子倾其所有的父亲,在孩子面前却将自己的地位放低的如此卑微。

大女儿的情人马克西姆欠下了十万法郎的债务,大女儿去央求父亲帮忙还债,但高老头自身已经穷困潦倒、身无分文了。

他说:“我拿不出这笔钱,除非去偷,我一定去。

”这句话像一个人临终时一声凄惨的叫喊,做父亲的已经心力交瘁了。

高老头从不觉得是自己的父爱方式出了问题,反而认为每个人都有自己爱的方式,他没有妨碍谁,所以任何人都没有资格对他的方式说三道四。

然而他不明白的是:父母给予孩子的爱是本性所致,是无私的,但是也是应该有底线的,就像任何事本身都有限度,越过了底线,哪怕再好的东西也会适得其反。

高老头的付出和回报是严重失衡的,他忘情忘我地给两个女儿施加父爱,但却没有意识到在那个金钱至上的社会,他并没有教会两个女儿要懂得回报,他最后的悲惨结局也在人们的意料之中,而这种结局的制造者恰恰是他自己。

二、高老头父爱悲剧的原因

高老头的悲剧结局让人同情,但更应该让人们反思:导致这个悲惨结局的原因是什么?笔者认为有以下几个因素:

1.个人因素

在生意场上,高老头是一位很出色的商人,做生意时采用投机取巧、不择手段的方式,使他从一个普通的面粉商人一跃成为拥有着巨额财产的资产阶级暴发户。

然而在家庭中,他却是一个不折不扣的被时代远远抛弃的落后者。

高老头的女儿们早就被以金钱为中心的资产阶级社会所同化,金钱控制了她们的思想,腐蚀了她们的灵魂,她们爱的不是父亲本人,而是父亲手中的金钱。

在高老头眼中,父亲爱女儿是天经地义的,但他又是一个虚荣心较强的人,他把对女儿的爱作为攀附权贵,进入上流社会的工具,两种因素的结合使他沾染了庸俗、猥琐的成分。

首先,他心里疯狂偏执的爱使他成为了父爱的牺牲品;其次,他与社会的普遍行为准则脱节,从而成为了那个时代的牺牲品。

他一直都活在自我欺骗、自我安慰中,对女儿既恨又爱。

情绪的大起大落,淋漓尽致地表现出了他内心的矛盾纠结。

对女儿的教育没有让她们学会感恩,出嫁以后她们的荒唐行为也没有去制止,直

到临终前才幡然醒悟,想着如果他还有家私,没有把财产完全给她们,她们或许会来见自己最后一面。

在人生的最后时刻,他还在不断幻想着两个女儿可以来看他,可结局是让他失望的。

因此,正是高老头本身具有的种种个人矛盾因素束缚了他,才导致了自己的悲剧结局。

2.社会因素

巴尔扎克在《高老头》中深刻地揭示了资本主义社会中金钱对人性异化的的沉重现实,因此,人与人之间的金钱关系也是造成高老头悲剧的社会因素。

设想一下,如果刚开始高老头把所有的财富都留在自己手里,也许他的结局就不会这样的悲惨,他还是那个被人尊称为“高里奥先生”的商人。

他的女婿和女儿都是按照当时社会的“道德”办事,金钱就是那个社会的道德,如果高老头也按照当时的道德办事,那么,故事的结局将和现在截然不同,他就不会是一个遭人嫌弃的老头,而是一个被高高供奉的财神爷。

他当时想用全部地位财产来换得女儿对他的孝顺,但是他没考虑到他所处的社会道德和时代观念已经发生了改变,他的认识和女儿女婿的想法完全相反,封建的传统的道德观念和资产阶级的拜金思想发生了强烈的矛盾和冲突。

其实,高老头一开始也想挤进上流社会来抬高自己的身份,通过金钱的手段把两个女儿送进上流社会,而他也会自然而然地跻身其中,然而在复辟的波旁王朝中,他以一个商人的身份进入上流社会的途径几乎是不存在的,所以他处处碰壁。

或者说,他本身攀附权贵的想法从一开始就是错误的,更不该以金钱推动女儿达到最终使自己进入上流社会的目的。

因此,在新时代和旧社会交替过渡的时刻,造成“一个精通资产阶级生意而不通晓资产阶级人生哲学的资产者的悲剧”是意料之中的,也是必然而然的。

三、结束语

巴尔扎克通过《高老头》淋漓尽致的揭露了金钱对人性的异化和拜金主义的种种罪恶,高老头的悲剧在一定程度上是西方金钱至上观念下一个小资产阶级家庭的映射。

巴尔扎克承认高老头的父爱是真诚的,但他并不理解和赞成这种畸形的父爱。

文学作品作为一种社会意识形态,是某个特定时代社会生活的反映,正如巴尔扎克本人在《人间喜剧·序言》所说:“法国社会将要作历史家,我只当他的书记。

”《高老头》作为巴尔扎克的代表作品,如实的反映了19世纪二三十年代法国社会的变迁和人性沉沦。

因此,从这个角度来说,高老头的悲剧不仅仅是他个人的悲剧,更是社会的悲剧,时代的悲剧,今天读来,仍然振聋发聩,有着强烈的教育指导价值和启迪意义,值得天下所有父母借鉴。