环境生态学 普通生态学 第一章作业

- 格式:docx

- 大小:20.99 KB

- 文档页数:4

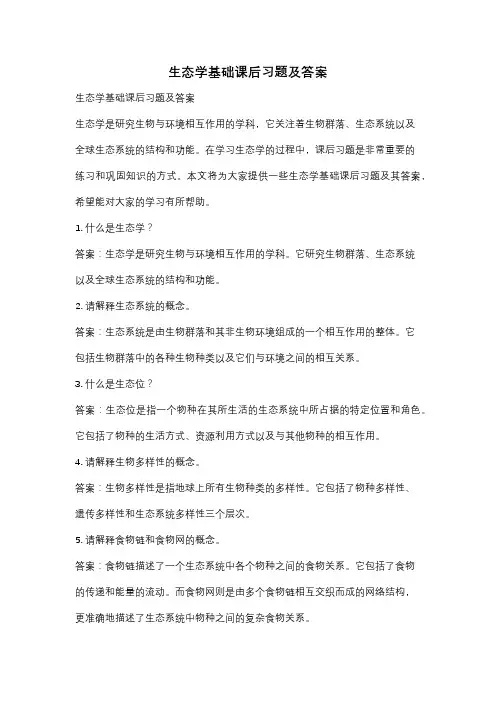

《普通生态学》习题解答《普通生态学》习题解答一、填空题1. 生态学是研究的结构和的科学。

2. 普通生态学通常包括、、和四个研究层次。

3. 理论生态学按照生物类别可分为生态学、生态学、生态学、人类生态学等。

4.Mobius于1877年提出了的术语。

5. 于1935年首次提出了生态系统的概念。

6. 生态学第一步重大发展是从的观察转向的研究。

7. 生态学的第二步重大发展是开展的研究。

8. 人类生态学的兴起和生态学与的交叉是现代生态学的最新发展趋势。

9. 生物科学中的环境一般以为主体,而环境科学中的环境一般以为主体。

10. 生物的大环境包括、和。

11. 根据生态因子的性质可将其分为、、、和。

12. 根据生物因子作用强度与种群密度的关系,可将其分为和。

13.生态因子作用的一般特点包括、、、。

14. 休眠是生物抵御的一种有效生理适应机制。

15. 根据生物对非生物因子的反应或外部条件变化对生物体内状态的影响,可把生物区分为和。

16. 生物为保持内稳态发展了很多复杂的形态、生理和的适应。

17.生物对特定环境条件的一整套适应性特征称为。

18.光是电磁波,其主要波长范围在nm。

19.植物的光合作用与呼吸作用相平衡之处称为。

20.根据植物对日照长度的反应类型将其分为和。

21.低温对生物的伤害可分为和。

22.动物对低温环境的适应常表现在、和。

23.发育起点温度又称为。

24.水生植物可分为、和。

25.陆生植物可分为、和。

26.生活在海洋高渗环境中的动物,其获得水分的主要方式为、、和。

27.陆生动物失水的主要途径有、和。

28.地球上光照强度在赤道地区最大,随纬度增加而逐渐。

29.哺乳动物排出含氮废物的主要形式是。

30. 影响土壤形成的因素包括、、、和。

31. 种群是指一定时间占有的个体的集合。

32. 生物种群的存活曲线可以分为三种类型:、和。

33. 种群的分布格局可以分为三种类型:、和。

34. 哈-温定律(Hardy-Weinberg law)认为,在一个、和的种群中,将世代保持稳定不变。

江苏开放大学《环境生态学》形考作业1答案1当光强度不足时,C02浓度的适当提高,则使植物光合作用强度不致于降低,这种作用称为(C )• A综合作用• B阶段性作用• C补偿作用• D不可替代作用2判断:低温在某些植物的春化阶段是必不可少的。

A• A正确• B错误3在光与植物形态建成的各种关系中,植物对黑暗环境的特殊适应产生(A )• A黄化现象• B白化现象• C辐射效应• D代谢效应4最利于植物生长的土壤质地是(C )• A粘土• B砂土• C壤土• D黄土5 水生植物的特点是(A )• A通气组织发达• B叶面积小• C机械组织发达• D根系发达6生活在高纬度地区的恒温动物,一般其身体较低纬度地区的同类个体大,以此来减少单位体重散热量,这一适应称为(B )• A李比希定律• B贝格曼法则• C阿伦法则• D谢尔福德定律7有效积温法则公式K=N(T-C)中,C为(D )• A平均温度• B发育的时间• C有效积温• D发育起点温度8在太阳辐射中,主要引起光学效应,促进维生素D的形成和杀菌作用的光是(A )• A紫外光• B红光• C绿光• D红外光9太阳辐射光谱中,主要引起热的变化的光是(C )• A红光• B紫外光• C红外光• D绿光10属于生理有效辐射的光质是(A )• A红光• B紫外光• C绿光• D红外光11一般来讲,某种生物的耐性限度达到最适时的温度、湿度条件组合状况为(D )• A高温、高湿• B中温、高湿• C高温、中湿• D中温、中湿12判断:在光谱中,380--760nm波长范围的光属于紫外光。

B• A正确• B错误13判断:昆虫的休眠和滞育主要与温度这一生态因子有关。

B• A正确• B错误14判断:生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大,这个规律称为Bergman规律。

A• A正确• B错误15判断:发育起点温度又称为最低有效温度A• A正确• B错误16判断:生物体的含水量一般在80%以上B• A正确• B错误17判断:海洋生活的低渗动物具有发达的排泄器官,其功能是排出水分B• A正确• B错误18判断:最有利于植物生长的土壤结构是块状结构B• A正确• B错误19判断:生态学作为一个科学名词,最早是由E.Haeckel提出并定义的A• A正确• B错误20判断:每种植物的生态幅影响该种植物的生物量。

普通生态学复习大纲第一部分第一章生物与环境1.环境、生态因子的概念环境:是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

生态因子:是指环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等。

2. . 生态因子的分类和作用规律。

1、生态因子的分类1属性;非生物因子:温度、光、水、pH、氧等理化因子。

生物因子:同种和异种生物个体及其生物过程。

2性质;气候因子:包括光、温度、水、空气等。

土壤因子:包括土壤结构、理化性质、肥力等地形因子:地面的起伏、坡度、坡向等。

生物因子:如捕食、寄生、竞争等人为因子:人类活动。

3作用密度制约因子:受密度制约的因子。

非密度制约因子:不受密度制约的因子。

二.作用规律:1综合作用。

生态环境是一个统一的整体,生态环境中各种生态因子都是在其他因子的相互联系、相互制约中发挥作用,任何一个单因子的变化,都必将引起其他因子不同程度的变化及其反作用。

2主导因子作用。

在对生物起作用的诸多因子中,其中必有一个或两个是对生物起决定性作用的生态因子,称为主导因子。

主导因子发生变化会引起其他因子也发生变化。

3直接作用和间接作用。

环境中的一些生态因子对生物产生间接作用,如地形因子;另外一些因子如光照、温度、水分状况则对生物起直接的作用。

4阶段性作用。

生态因子对生物的作用具有阶段性,这种阶段性是由生态环境的规律性变化所造成的。

5生态因子不可代替性和补偿作用。

环境中各种生态因子对生物的作用虽然不尽相同,但都各具有重要性,不可缺少;但是某一个因子的数量不足,有时可以靠另外一个因子的加强而得到调剂和补偿。

6生态因子限制性作用。

生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子就是限制因子。

3什么是利比希最小因子定律、限制因子定律、谢尔福德耐受性定律?利比希在1840年提出“植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养元素”。

《普通生态学》练习题参考答案第一章绪论1、如何理解生物与地球环境的协同进化?答:地球的生命起源于35亿年前,那时地球的表面为还原性大气;缺少氧气,没有臭氧层。

这些条件对今天的生物非常有害,但却正是原始生命得以形成的环境。

约在30亿年之前开始形成光合自氧生物,蓝绿藻为主,逐渐改变了大气成分,氧化大气出现;氧化大气的形成为绿色植物的登陆创造了条件。

大气圈中保证生物呼吸的氧气和稳定的CO2含量,以及保护地表生命的臭氧层,都是生物长期作用的结果。

并且生物不断适应地球环境,而进化形成现今丰富多样的生物世界;自7亿年有动植物以来,累计生物总质量是地球总质量的1000倍;生物转移的物质总质量要比其自身的质量大许多倍。

因此可以认为适于生物生存的地球环境是生物与地球协同进化的结果,而这种环境又靠生物来维持与调控。

2、试述生态学的定义、研究对象与范围。

答:生态学是研究生物及环境间的相互关系的科学,环境包括无机和有机环境。

生态学研究的对象从生物大分子、基因、细胞、个体、种群、群落、生态系统直到生物圈,经典研究个体及以上层次。

生态研究的范围非常广泛,涉及的环境非常复杂,从无机环境(岩石圈、大气圈和水圈)、生物环境(植物、动物、微生物)到人与人类社会,以及由人类活动所导致的环境问题。

3、现代生态学的发展趋势及特点是什么?答:进入20世纪60年代,生态学快速发展。

生态学已深入社会的各个领域。

(1)全球性问题(如人口问题、环境问题、资源问题和能源问题)的控制和解决推动生态学发展。

(2)应用生态学的迅速发展。

污染生态学,经济生态学,恢复生态学,环境生态学。

(3)全民生态意识提高。

生态学举世瞩目。

生态学的发展特点有:(1)研究层次向宏观和微观方向发展。

现代生态学一方面向区域性、全球性方面发展;另一方面是向微观方向发展,与分子生物学、分子遗传学、生理学等相结合。

(2)研究方法手段的更新。

野外自记电子仪器、同位素示踪、稳定性同位素、“3S”(全球定位系统(GPS)、遥感(RS)与地理信息系统(GIS))、生态建模,系统论引入生态学。

第一章绪论一名词解释1生物圈(biosphere)2生态学(ecology)二问答题1简述生态学的定义类型,并给出你对不同定义的评价。

2列出3位世界著名的生态学家,并概括其在生态学上的最主要贡献。

3论述生态学的发展过程,并简述各个阶段的特点。

4按照生态学研究对象的组织层次划分,生态学应包括哪几个分支学科?5简述现代生态学的基本特点。

6根据你对生态学学科的总体认识,谈谈生态学学科的特殊性。

7如何理解生物与地球环境的协同进化?(参考题)第二章生态系统的一般特征一名词解释1系统(system)2生态系统(ecosystem)3食物链(food chain)4食物网(food web)5营养级(triphic level)6生态金字塔(ecological pyramid)7能量流动图(energy flow diagram)8生态平衡9生态危机10反馈(feedback)二问答题1从负反馈调节入手,谈谈生态系统的自我调节功能2举例说明什么是食物链,有哪些类型?3简述生态系统的基本结构(组成)和基本功能4为什么说一个复杂的食物网是使生态系统保持稳定的重要条件?5简述系统的概念与系统特征6简述生态系统概念与生态系统的基本特征7简述生态系统营养结构的表示方法与评价8简述生态平衡的概念与平衡的标志9简述生态危机的概念与产生生态危机的原因10(讨论)根据生态系统的有关原理,说明为什么西部大开发,环境保护要先行第三章生态系统物质循环一名词解释1物质循环(cycle of material)2生物地球化学循环(cycle of bioecochemistry)3周转率(turnover rates)4生物放大作用5库区(pools)二论述题1简述物质循环的一般模式;2全球水循环与水量平衡模式图及特点;3C-循环模式图及其特点;4N-循环模式图及特点;5论述有毒物质的循环及生态危害;第四章生态系统的能量流动一名词解释1生态效率(ecological efficiencies)2初级生产量(primary production)3次级生产量(secondary production)4生物量(biomass)二简答与论述题1用势力学定律解释生态系统的有序性。

环境生态学课外作业习题集第一章绪论一、简答题1、环境生态学的学科任务是什么?答:环境生态学主要的学科任务是:(1)生态系统服务功能及其评估;(2)干扰方式、强度的识别与退化特征判定;(3)生态恢复和生态重建技术;(4)生态规划与生态设计;(5)生态系统管理。

2、环境生态学的学科定义是什么?答:环境生态学是研究受干扰生态系统的动态规律、变化机理和产生的生态效应,以及对其开展生态诊断、生态治理和生态修复的科学。

3、环境生态学的研究范畴主要包括哪四个方面?答:(1)人为干扰与生态系统动态;(2)生态系统受损伤程度及危害性的识别;(3)受损伤生态系统的修复和保育技术;(4)解决环境问题的生态学途径。

第二章生物与环境一、名词解释题1、最小值定律指植物生长不是受需要量大的营养物质影响,而是受那些处于最低量的营养物质成分影响,如微量元素等。

2、限制因子生物的生存和繁殖过程中常有一种或少数几种因子是对其起限制作用的关键性因子,称为限制因子。

3、耐受性定律即每种生物适应范围都有一个最低点和一个最高点,两者之间的幅度为耐性限度,此即为谢尔福德的耐受性定律。

4、生态幅生物对每一种环境因子都有其耐受的上限和下限,上限与下限之间是生物对这种环境因子的耐受范围,称为生态幅。

5、短日照植物日照时数少于某一数值时才能开花的植物。

6、环境指某一特定生物个体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

7、生态因子指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素,如温度、湿度、食物、氧气、二氧化碳和其他相关生物等。

8、有效积温法则生物在生长发育过程中,需从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,该现象称为有效积温法则。

9、贝格曼规律生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体要大一些,单位体重散热量相对较少,这一现象称为贝格曼规律。

10、阿伦规律恒温动物或称内温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,从而减少散热的形态适应现象。

生态学基础课后习题及答案生态学基础课后习题及答案生态学是研究生物与环境相互作用的学科,它关注着生物群落、生态系统以及全球生态系统的结构和功能。

在学习生态学的过程中,课后习题是非常重要的练习和巩固知识的方式。

本文将为大家提供一些生态学基础课后习题及其答案,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 什么是生态学?答案:生态学是研究生物与环境相互作用的学科。

它研究生物群落、生态系统以及全球生态系统的结构和功能。

2. 请解释生态系统的概念。

答案:生态系统是由生物群落和其非生物环境组成的一个相互作用的整体。

它包括生物群落中的各种生物种类以及它们与环境之间的相互关系。

3. 什么是生态位?答案:生态位是指一个物种在其所生活的生态系统中所占据的特定位置和角色。

它包括了物种的生活方式、资源利用方式以及与其他物种的相互作用。

4. 请解释生物多样性的概念。

答案:生物多样性是指地球上所有生物种类的多样性。

它包括了物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性三个层次。

5. 请解释食物链和食物网的概念。

答案:食物链描述了一个生态系统中各个物种之间的食物关系。

它包括了食物的传递和能量的流动。

而食物网则是由多个食物链相互交织而成的网络结构,更准确地描述了生态系统中物种之间的复杂食物关系。

6. 请解释生态系统的能量流动和物质循环。

答案:生态系统的能量流动指的是能量在生态系统中的传递和转化。

能量从光合作用开始进入生态系统,通过食物链的传递和消耗最终转化为生物体的生命活动和热能的释放。

而物质循环则是指生态系统中物质元素的循环利用。

例如,碳、氮、磷等元素在生物体内外不断循环,维持着生态系统的稳定。

7. 请解释生态系统的稳定性和脆弱性。

答案:生态系统的稳定性是指生态系统在面对外部干扰时能够保持其结构和功能的能力。

而生态系统的脆弱性则是指生态系统面对外部干扰时很容易发生结构和功能的破坏。

8. 请解释生态系统的恢复力。

答案:生态系统的恢复力是指生态系统在遭受外部干扰后能够自我修复和恢复正常状态的能力。

《普通生态学》习题解答一、填空题1. 生态学是研究的结构和的科学。

2. 普通生态学通常包括、、和四个研究层次。

3. 理论生态学按照生物类别可分为生态学、生态学、生态学、人类生态学等。

4.Mobius于1877年提出了的术语。

5. 于1935年首次提出了生态系统的概念。

6. 生态学第一步重大发展是从的观察转向的研究。

7. 生态学的第二步重大发展是开展的研究。

8. 人类生态学的兴起和生态学与的交叉是现代生态学的最新发展趋势。

9. 生物科学中的环境一般以为主体,而环境科学中的环境一般以为主体。

10. 生物的大环境包括、和。

11. 根据生态因子的性质可将其分为、、、和。

12. 根据生物因子作用强度与种群密度的关系,可将其分为和。

13.生态因子作用的一般特点包括、、、。

14. 休眠是生物抵御的一种有效生理适应机制。

15. 根据生物对非生物因子的反应或外部条件变化对生物体内状态的影响,可把生物区分为和。

16. 生物为保持内稳态发展了很多复杂的形态、生理和的适应。

17.生物对特定环境条件的一整套适应性特征称为。

18.光是电磁波,其主要波长范围在nm。

19.植物的光合作用与呼吸作用相平衡之处称为。

20.根据植物对日照长度的反应类型将其分为和。

21.低温对生物的伤害可分为和。

22.动物对低温环境的适应常表现在、和。

23.发育起点温度又称为。

24.水生植物可分为、和。

25.陆生植物可分为、和。

26.生活在海洋高渗环境中的动物,其获得水分的主要方式为、、和。

27.陆生动物失水的主要途径有、和。

28.地球上光照强度在赤道地区最大,随纬度增加而逐渐。

29.哺乳动物排出含氮废物的主要形式是。

30. 影响土壤形成的因素包括、、、和。

31. 种群是指一定时间占有的个体的集合。

32. 生物种群的存活曲线可以分为三种类型:、和。

33. 种群的分布格局可以分为三种类型:、和。

34. 哈-温定律(Hardy-Weinberg law)认为,在一个、和的种群中,将世代保持稳定不变。

![[指南]《普通生态学》复习思考题.doc](https://uimg.taocdn.com/fc4e2835195f312b3069a533.webp)

《普通生态学》复习思考题第一章绪论名词概念:牛物圈、GATA学说复习思考题:1、生态学的定义及主要研究内容。

2、牛态学的研究层次有哪些?这些层次在牛态学不同的发展时期各有哪些偏重?3、现代牛态学的发展有哪些特点?4、比较三类牛态学研究方法的利弊。

第一部分有机体与环境名词概念物种(种)、环境、牛态因子、耐受性定律、牛态幅、适应组合、趋同适应、牛活型、有效积温法则、Bergman规律Allen规律、驯I化、气候驯化、内稳态、牛物学零度、内温动物、异温动物复习思考题:1、牛态因子作用有什么特点?2、人环境和小环境对牛物的牛态效应有何不同?举例说明。

3、内稳态牛物和非内稳态牛物在适应环境的方式、能力上有何差异?内稳态牛物如何保持其稳态机制的?4、举例说明什么是适应组合?牛物为什么要出现适应组合?5、低温和高温对牛物会产牛哪些影响?植物和动物如何在形态、牛理、行为上进行适应?6、什么叫有效积温?利用它在实际牛产小有哪些价值?7、水环境和陆牛环境有哪些不同?植物在适应方式上又有何不同?8、水牛动物和陆牛动物在对水因子方面的适应屮主要面临哪些矛盾?它们又如何适应?9、试举例分析特定牛境屮某一牛态因子与牛物的关系?10、比较以光为主导因子的植物牛态类型的特征。

11、火的牛态作用第二部分种群生态学名词或概念:单体牛物、构件牛物、密度、相对密度、标志重捕法、年龄结构、性比、牛命表、内禀增长率、牛态入侵、遗传漂变、屮性学说、渐变群、工业黑化、适应辐射、R-策略、K-策略、「K连续体、社会等级、领域性、协同进化、牛态位、他感效应、内分布型、迁入、迁出、自疏、寄牛复习思考题.1、为什么说种群是物种在自然界存在的基木单位和进化单位?2、动态牛命表和静态牛命表有哪些不同?如果研究一个区域的人口的发展动态,你认为两种牛命表各有何优劣点?3、比较分析自然选择和遗传漂变对种群进化的作用特点。

4、物种的形成为什么要经过牛殖隔离?牛殖隔离有哪些形式和方式?5、比较分析r选择和K选择的异同点,并根据他们的特点说明在牛物保护屮应采取的对策。

《普通生态学》练习题参考答案第一章绪论1、如何理解生物与地球环境的协同进化?答:地球的生命起源于35亿年前,那时地球的表面为还原性大气;缺少氧气,没有臭氧层。

这些条件对今天的生物非常有害,但却正是原始生命得以形成的环境。

约在30亿年之前开始形成光合自氧生物,蓝绿藻为主,逐渐改变了大气成分,氧化大气出现;氧化大气的形成为绿色植物的登陆创造了条件。

大气圈中保证生物呼吸的氧气和稳定的CO2含量,以及保护地表生命的臭氧层,都是生物长期作用的结果。

并且生物不断适应地球环境,而进化形成现今丰富多样的生物世界;自7亿年有动植物以来,累计生物总质量是地球总质量的1000倍;生物转移的物质总质量要比其自身的质量大许多倍。

因此可以认为适于生物生存的地球环境是生物与地球协同进化的结果,而这种环境又靠生物来维持与调控。

2、试述生态学的定义、研究对象与范围。

答:生态学是研究生物及环境间的相互关系的科学,环境包括无机和有机环境。

生态学研究的对象从生物大分子、基因、细胞、个体、种群、群落、生态系统直到生物圈,经典研究个体及以上层次。

生态研究的范围非常广泛,涉及的环境非常复杂,从无机环境(岩石圈、大气圈和水圈)、生物环境(植物、动物、微生物)到人与人类社会,以及由人类活动所导致的环境问题。

3、现代生态学的发展趋势及特点是什么?答:进入20世纪60年代,生态学快速发展。

生态学已深入社会的各个领域。

(1)全球性问题(如人口问题、环境问题、资源问题和能源问题)的控制和解决推动生态学发展。

(2)应用生态学的迅速发展。

污染生态学,经济生态学,恢复生态学,环境生态学。

(3)全民生态意识提高。

生态学举世瞩目。

生态学的发展特点有:(1)研究层次向宏观和微观方向发展。

现代生态学一方面向区域性、全球性方面发展;另一方面是向微观方向发展,与分子生物学、分子遗传学、生理学等相结合。

(2)研究方法手段的更新。

野外自记电子仪器、同位素示踪、稳定性同位素、“3S”(全球定位系统(GPS)、遥感(RS)与地理信息系统(GIS))、生态建模,系统论引入生态学。

第一章绪论(康金林整理)1.说明生态学定义。

生态学是研究有机体与环境相互关系的科学,环境包括非生物环境和生物环境。

生物环境分为种内的和种间的,或种内相互作用和种间相互作用。

2.试举例说明生态学是研究什么问题的,采用什么样的方法。

生态学的研究对象很广,从个体的分子到生物圈,但主要研究4个层次:个体、种群、群落和生态系统。

在个体层次上,主要研究的问题是有机体对于环境的反应;在种群层次上,多度与其波动的决定因素是生态学家最感兴趣的问题,例如种群的出生率、死亡率、增长率、年龄结构和性比等等;在群落层次上,多数生态学家在目前最感兴趣的是决定群落组成和结构的过程;生态系统是一定空间中生物群落和非生物环境的复合体,生态学家最感兴趣的是能量流动和物质循环过程。

生态学研究方法可以分为野外的、实验的和理论的三大类。

第二章有机体与环境1.概念与术语环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

生态因子是指环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分等。

生态幅是指每一种生物对每一种生态因子,在最高点和最低点之间的范围。

大环境指的是地区环境、地球环境和宇宙环境。

小环境指的是对生物有直接影响的邻接环境。

大环境中的气候称为大气候,是指离地面1.5m以上的气候,由大范围因素决定。

小环境中的奇虎称为小气候,是指近地面大气层中1.5m以内的气候。

所有生态因子构成生物的生态环境,特定的生物体或群体的栖息地生态环境称为生境。

对动物种群数量影响的强度随其种群密度而变化,从而调节种群数量的生态因子,称为密度制约因子。

可调节种群数量,但其影响强度不随种群密度而变化的生态因子,称为非密度制约因子。

任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子。

广温性是指生物对环境中的温度因子的适应范围较宽,这种生物对温度耐受限度较广的特点。

具有这种特点的动物叫做广温性动物。

生态学作业1生态学作业1姓名:班级:学号:1、如何根据工作需要对生态因子进行分类?答:(1)按其性质分为气候因子、土壤因子、地形因子,生物因子和人为因子。

(2)按有无生命的特征分为生物因子和非生物因子。

(3) 按生态因子对动物种群数量变动的作用,将其分为密度制约分子和非密度制约分子。

(4)按生态因子的稳定性及其作用特点,分稳定因子和变动因子。

2、生态因子作用有什么特点?答:综合作用、主导因子作用、阶段性作用、不可替代性和补偿性作用、直接作用和间接作用。

3、生物与环境的关系包括哪些方面?答:环境限制生物的生存范围,环境对生物有决定和塑造作用。

环境对生物的存活、生长发育、生殖、繁衍、数量和分布,种内和种间关系都有影响。

生物对环境也有反作用,主要表现在生物改变了生态因子的状况。

生物与环境是相互作用,相互依存的。

环境的变化决定了生物的分布与多度,生物的生存又影响了环境。

4、如何分析生态因子的作用规律?答:分析生态因子的作用规律分四步:1、认清生态因子的概念;2、弄清生态因子的分类;3、了解生态因子作用的一般特征;4、认真理解生态因子的限制性作用。

5、内稳态生物和非内稳态生物在适应环境的方式,能力上有何差异?内稳态生物是如何保持其稳态机制的?答:(1)内稳态生物和非内稳态生物的基本差异是决定其耐受限度的根据不同。

对非内稳态生物来说,其耐受限度只简单地决定于特定酶系统能在什么温度范围内起作用;对内稳态生物来说,其内稳态机制能够发挥作用的范围就是它的耐受范围。

(2)内稳态生物通过控制体内环境,使其保持相对稳定性,减少对环境的依赖,从而扩大生物对生态因子的耐受范围,提高了对环境的适应能力。

这种控制是通过生理过程或行为调整而实现的。

但内稳态只是扩大了生物的生态幅与适应范围,并不能完全摆脱环境的限制。

6、为什么大多数动物对低温的适应比高温强?答:动物对温度的适应是通过生物的生理调节实现的,酶系统的调节改变了生物的代谢速率与耐受限度。

本章思考题(1)生态因子主要包括哪些类型?按主客体分类,生态因子分为生物因子与非生物因子,其中生物因子主要有动物、植物和微生物等,非生物因子又可再细分为条件因子与资源因子,条件因子包括温度、湿度、pH,资源因子包括营养物、水、光照等。

按因子性质分类,可分为气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子和人为因子五类。

其中,气候因子包括温度、光、降水、湿度、风、气压和雷电等。

土壤因子包括土壤结构、土壤有机和无机成分的理化性质及土壤生物等。

地形因子包括地面的起伏,山脉的坡度和阴坡阳坡等,这些因子对植物的生长和分布有明显影响。

生物因子包括生物、生物之间的各种相互关系,如捕食、寄生、竞争和互惠共生等。

人为因子则是指人及人类活动产生的影响生物生长及分布的各种要素。

(2)生态因子作用的一般规律。

生态因子是指一切影响生物生命活动的因子。

它的作用规律为综合性作用、主导因子作用、阶段性作用、不可替代和补偿性作用、直接作用和间接作用。

1.综合性:环境中各种生态因子不是孤立存在的,而是彼此联系、相互促进、相互制约,任何一个单因子的变化,都可能引起其他因子不同程度的变化及其反作用。

因此在进行生态分析时,不能只片面地注意到某一生态因子而忽略其他因子。

例如,一个地区湿润程度,不只决定于降水量一个因素,而是诸气象因素相互作用的综合效应。

湿润程度既决定于水分收入(降水),又决定于水分支出(蒸发、蒸腾、径流和渗漏等)。

可以认为,蒸散是太阳辐射、温度、大气相对湿度、风速以及地表覆盖等诸因素综合作用的结果。

由于蒸散不便于取得可靠的观测资料,而温度与蒸散的关系极为密切,所以许多气象学家、生态学家常用干燥度来表示一个地区的湿润程度。

2.主导因子作用:对生物起作用的诸多因子是非等价的,其中有1~2个是起主要作用的主导因子。

主导因子的改变常会引起其他生态因子发生明显变化或使生物的生长发育发生明显变化,如光周期现象中的日照时间和植物春化阶段的低温因子就是主导因子。

3.阶段性作用:由于生物生长发育不同阶段对生态因子的要求不同,因此,生态因子的作用也具有阶段性,这种阶段性是由生态环境的规律性的变化所造成的。

例如,光照长短,在植物的春化阶段并不起作用,但在光周期阶段则是十分重要的。

另外,有些鱼类是终生都定居在某一个环境中,根据其生活史的各个不同阶段,对生存条件有不同的要求。

例如鱼类的洄游,大马哈鱼生活在海洋中,生殖季节就成群结队洄游到淡水河流中产卵,而鳗鲡则在淡水中生活,洄游到海洋中去生殖。

4.不可替代性和补偿性作用:生态因子虽非等价,但都不可缺少,一个因子的缺失不能由另一个因子来代替。

但某一因子的数量不足,有时可以由其他因子来补偿。

例如光照不足所引起的光合作用的下降可由CO2浓度的增加得到补偿。

5.直接作用和间接作用:依生态因子与生物的相互作用可将生物因子分为直接作用和间接作用两种类型,区分其作用方式对认识生物的生殖、发育、繁殖及分布都很重要。

环境中地形因子,其起伏、程度、坡向、坡度、海拔高度及经纬度等对生物的作用是直接的,但是它们能够影响光照、温度、雨水等因子的分布,因而对生物产生的作用则是间接作用;而这些地方的光照、温度、水分状况则对生物类型、生长和分布起直接的作用。

(3)限制因子与Liebig最小因子定律及其应用。

1、限制因子规律(不同于木桶原理):任何一种生态因子只要接近或超过生物的耐受范围,它就成为这种生物的限制因子。

限制因子(Limiting factors) 生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子称为限制因子。

限制因子的特点:易变性、狭域性、敏感性限制因子作用的补充和完善:①限制因子定律只有在严格稳定状态下适用;②因子之间的相互作用,因子的补偿作用;③限制因子是对物种、种群而言的,不同生物乃至同一生物种群的不同发育阶段,限制因子可能会发生变化;④限制因子强调的是因子的不足,实际上因子过高也会对生物生长发育产生抑制作用。

2、Liebig(利比希)最小因子规律:植物的生长取决于处在最小量状况的食物的量。

应用这一定律时,一是注意其只适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出处于平稳的情况。

二是要考虑生态因子之间的相互作用。

应用: 1、园林绿化的植物品种引种栽培与管理;2、农业生产中,农作物品种的引种驯化;3、农业生产中,合理科学施肥;4、渔业生产中,天然饵料生物的增殖;5、有害生物防治与控制;6、生态修复重建中,生境修复与关键生物引种。

(4)耐受限定律、生态幅的概念以及应用。

谢尔福德“耐受限定律”(Shelford’s “Law of tolerance”): 任何一个生态因子在数量和质量上的不足或者过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时,就会使该生物衰退或不能生存。

生态幅(ecological amplitude):每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅,亦称生态价(ecological valance).(5)举例说明指示生物及意义。

指示生物: 一些生物在与环境相互作用、协同进化过程中,留下了明显的形态、生理等特征,可以反映和指示环境的某些特征。

意义:1、气候指示:热带地区:椰树;寒带:针叶植物;亚热带:青冈栎。

2、水分指示:水生植物在水湿环境中生长,使它具有柔嫩、硕大的叶子,但是根系并不发达。

莲、芦苇的生长则反应了水湿环境。

旱生植物在干旱环境中生长,使它的叶子已经退化成细小的刺,以减少水分的蒸腾;但是根系很发达,能从很深很广的地下吸取水分。

如骆驼刺的生长反应了干旱环境。

3、土壤指示:铁芒萁是我国长江流域一带红土壤等酸性土壤的指示植物;碱蓬的生长则指示了盐碱性的土壤环境;弹尾类和蜱螨类土壤动物指示土壤重金属污染。

4、地质指示:海州香薷(“铜草”)生长茂盛的地方就有铜矿;鸡脚蘑、凤眼兰等植物生长旺盛的地方,往往是藏金之地。

5、季节(时间)指示:雁子南飞,预示冬季的到来;报春花开花、柳树吐絮,则标志着春天的到来;蛇床花凌晨3点开放;牵牛花凌晨4点开放等。

6、环境污染指示:苔藓对重金属(砷、镉、铬、铜、铁、铅、镍、矾、锌)污染的指示意义;菠菜可以探测重金属;菖兰可探测HF、氯化氢;苜蓿和黑麦草可探测铁、硫;荨麻可探测过氧乙酰硝酸;玉米可探测HF、SO2、重金属;矮牵牛可探测乙烯、烃、甲醛;烟草可探测臭氧、NO等等。

7、环境演变指示:地层年龄,古地理气候变迁;冰川消长;太阳黑子活动等。

(6)如何运用限制因子原理,控制湖泊富营养化藻类爆发?限制因子原理实际上包括限制因子定律和耐受限定律,生物的生长发育生存受其生存环境的各种因子综合影响,任何一个因子接近其耐受限(不足或过高),均会制约生物的生存。

运用这一原理控制湖泊富营养化藻类爆发,最主要问题在于富营养化,因为藻类的爆发是由湖泊富营养化所导致,故需要通过切断污染源达到去营养化的目的,可以采取的措施有:引水冲刷,底泥疏浚,生态浮岛,从而去除藻类生长所必须的营养盐,让藻类“饥饿”。

(7)如何灵活运用耐受限原理指导个人成长?谢尔福德“耐受限定律”(Shelford’s “Law of tolerance”): 任何一个生态因子在数量和质量上的不足或者过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时,就会使该生物衰退或不能生存。

利用该原理指导个人成长,要掌握一个“度”字。

即成长应该有爱,但不过度溺爱;饮食协调,不过度节食,但也不可暴饮暴食;饮酒,少量暖胃,过量酒精中毒;健康身材,不是瘦骨如柴,也不是肥头大耳;遇到纠纷,不把事情做绝,学会退让三分;爱斗,是好事,过分爱斗,是偏执。

所以在成长过程中需要明白这些道理,要掌握生活当中智慧的“度”。

拓展性思考题农业生产中为了提高作物产量,湖泊富营养化控制中为了控制藻类生长,都试图运用限制因子原理,找出限制因子,有效地采取对策。

请举例分析在上述两个不同应用案例中,应用限制因子定律应该注意的事项及可能的效果。

英国学者布赖克曼1905年提出“限制因子定律”。

他指出:在农作物生长过程中,增加一个因子的供应,可以使作物生长增加,但是遇到另一个生长因子不足时,即使增加前一因子也不能使作物生长增加,直到缺少的因子得到补足,作物才能增加生长,以光合作用为例,在弱光下,它的速度受光是限制,加温、加二氧化碳不能提高光合作用速度;但是光强达到一定程度,二氧化碳的浓度变得不足时,它就成为限制因子,再增加光强没有用处,只有增加二氧化碳浓度才能提高光合作用速度,所以研究环境因子的作用,不能孤立地寻找一个因子的作用而不考虑其他因子的情况。

农业生产中为了提高作物产量,给作物增加营养,一般会施用化肥,尤其是当作物在缺某种营养元素的情况下,施加对应化肥,能够提高作物的产量,施加已经饱和的元素化肥,是不能对作产生明显的产量增加,反而可能因为过量而影响农作物生长。

因此在施化肥时的限制因子是钾、氮、磷等元素,但在使用化肥的过程中,必须注意不能过量施加化肥,以免烧坏农作物。

湖泊富营养化限制因子是氮、磷等营养盐,去除氮、磷等营养盐,降低有害藻类的繁殖速度。

河流污水生物系统是德国学者B.科尔克维茨和M.马松于20世纪初提出的。

他们认为河流受到有机物污染后,在污染源下游的一段流程里,会产生自净过程,即随河水污染程度的逐渐减轻,生物种类也发生变化,在不同的河段出现不同的生物种。

据此,可将河流依次划为4个带:多污带、α-中污带、β-中污带(即甲型、乙型中污带)和寡污带,每个带都有自己的物理、化学和生物学特征。

50年代以后,一些学者经过深入研究,补充了污染带的种类名录,增加了指示种的生理学和生态学描述。

请用生态学的基本原理分析污水生物系统理论,并举例说明。

生态学的基本原理包括四方面的内容个体生态、种群生态、群落生态和生态系统生态。

一个健康的生态系统是稳定的和可持续的,在时间上能够维持它的组织结构和自治,也能够维持对胁迫的恢复力。

健康的生态系统能够维持它们的复杂性同时能满足人类的需求。

污水生物系统是指河流受生活污水污染后形成的特有生物群落体系。

受污染后随流程的延长和自净过程形成不同的带(多污带、中污带和寡污带),各带河流理化特征和生物群落结构不同。

多污带:靠近排污点下游,河水深暗、浑浊,含大量有机物,BOD高,呈缺氧或厌氧状恋,污染严重。

有机物分解产生H2S、NH3,使河水有异味。

水生生物种类极少,以厌氧和兼性厌氧微生物为主,无鱼类、显花植物等。

代表性的指示生物是细菌,且种类多、数量大,每ml水中可达几亿个,例如硫酸盐还原菌与产甲烷菌等,此外还有颤蚯蚓、蚊蝇幼虫。

α中污带:在多污带下游,有机物量略减少,BOD下降,河水依然灰暗,溶解氧低,水面上可有浮沫和浮泥。

生物种类增加,细菌数减少,但每毫升仍有几千,万个。

代表性的指示生物举例如下:天蓝喇叭虫、椎尾水轮虫、栉虾、独缩虫、颤藻、小球藻等。