苏州方言的声调系统*

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:7

苏州方言“知庄章”声母的分野和演化规则(壹)苏州方言“知庄章”声母的分野和演化规则——老苏州话平、翘舌音的辖字规律寒寒豆2018/05/02版【摘要】文中依据苏州农村方言,结合清末、民国三份苏州话早期字音材料,总结苏州地区“知庄章”三组声母的语音规则,并对演化路径进行推测。

面对字音的复杂性,文中提出“十条文白读规则”用于剥离文读层,并总结“五条语音规则”用于解释白读层,例外字音也尽量全部列出。

从中可以清晰看到:历史上苏州话“知庄章”三组声母错位演化,在辅音[tɕ]->[tʃ]->[tʂ]->[ts]滑行过程中,等、开合、主元音三者都对每组声母的音变产生不同的选择性,最终形成“有条件”的“知二庄、知三章两分对立”格局。

壹:概况贰:“知庄章”文白读层次叁:“知庄章”白读层语音规则肆:“知庄章”白读层演化路径伍:三份早期字音表的差异和特点附:苏州胜浦方言“知庄章”口语字记音表壹概况一、文中常用语说明知庄章:指中古的知彻澄、庄初崇生、章昌船书禅三组声母,下文简称“知庄章”,和多数汉语方言研究一样,下文“假定”苏州话从《广韵》系中古音或与其很接近的古方言发展而来。

[ts tʂ]:指ts/tsʰ/s/z(dz)和tʂ/tʂʰ/ʂ/ʐ(dʐ)两类声母,19世纪末苏州城区还有dz和dʐ,后来并入z和ʐ中。

平舌音、翘舌音:普通话[ts tʂ]的叫法,通俗易懂,本文沿用,即舌尖前音、舌尖后音。

苏州话:由于探索“知庄章”的分野,本文所指的苏州话比较局限,指清末、民国城区的老苏州话和今天周边农村保持[ts tʂ]的方言,新苏州话由于[ts tʂ]合并,“知庄章”声母已经没有分别了。

今北部吴语里,保持[ts tʂ]区别的方言已经不多,集中在苏州吴县、常熟、无锡一带,即太湖的东北岸,地理上连成一片,其“知庄章”今音分野属同一类型。

二、苏州话“知庄章”的复杂性历史上,“知庄章”承接各类上古声母的颚化和卷舌化(已确知的有:[t]类->知组、[ts]类->庄组、[t]类和[k]类->章组),并大量往舌尖音方向堆积,成为汉语方言的主流趋势。

苏州话苏州话,一种吴语方言,属于吴语太湖片苏沪嘉小片。

长期以来一直是吴语的主要代表方言之一(上海话也是吴语的代表方言,但实际上苏州话和上海话差别很小,苏州话比上海郊区一些吴语方言更容易被上海市区人理解)。

苏州话以软糯著称,所谓吴侬软语(侬作你解)就是由此而来。

昆曲中的一部分和评弹都使用苏州话,并流行于整个吴语太湖片。

现代新派苏州话有28个声母,43个韵母,7个声调,这个声韵调系统也是吴语的一般情况。

而老派的苏州话则具有27个声母,49个韵母,7调。

苏州郊区很多都保留了翘舌音声母,故部分地区具有33个声母。

历史价值--士大夫的通行方言苏州话是吴语的代表,在历史上有很高的地位。

近代中国有四大白话:京白、韵白、苏白和粤白。

而苏白无疑是江南地区最流行的语言。

由于江南地区的发达,较多苏州人能够从劳动中解放出来,从事其他行业。

其中读书是苏州人从事较多的行业。

从唐代到清代,苏州地区的状元占有所有状元的很大的比例,明清一度达到五分之一。

上层社会的精英中较多的也是苏州籍。

苏白在明代从江南的流行语言成为士大夫的流行语言。

越剧、昆曲、评弹都以苏白为标准音,甚至一开始的京剧都曾使用过苏白。

古人云:“善操海内上下进退之权,苏人以为雅者,则四方随之而雅,俗者,则随而俗之。

”上层社会,尤其是江南地区的上层人物大多以苏州话为荣。

甚至不同地区的人交流也有使用苏州话的。

和官方“普通话”京白相对而言,苏州话在当时社会的地位相当于民间的“普通话”。

姑苏城被大明士绅名流列为游学天下必得一游的五大都会之一,上至后妃宫眷、官宦妻女,下至民间匹妇乃至江湖艺女,更以穿着苏式服装,学说苏白,操唱吴歌,引为骄傲。

尤其对各式妓女来说,衣必吴妆,话必苏白,擅长吴歌,成为必备之技能,非如此不足以自抬身价。

《海上花列传》是最著名的吴语小说,作者江苏松江府人韩邦庆。

全书由文言和苏白写成,对话皆用苏州方言是该书的鲜明特点,使用苏白也是19世纪兴起的吴语小说的共同特点。

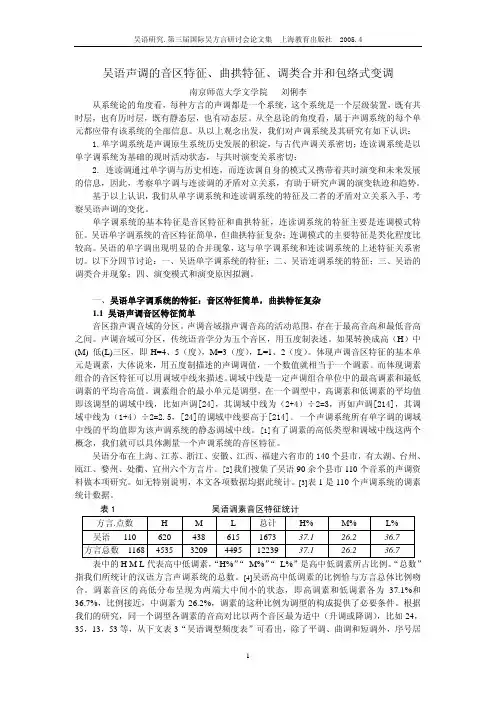

吴语声调的音区特征、曲拱特征、调类合并和包络式变调南京师范大学文学院刘俐李从系统论的角度看,每种方言的声调都是一个系统,这个系统是一个层级装置,既有共时层,也有历时层,既有静态层,也有动态层。

从全息论的角度看,属于声调系统的每个单元都应带有该系统的全部信息。

从以上观念出发,我们对声调系统及其研究有如下认识:1.单字调系统是声调原生系统历史发展的积淀,与古代声调关系密切;连读调系统是以单字调系统为基础的现时活动状态,与共时演变关系密切;2. 连读调通过单字调与历史相连,而连读调自身的模式又携带着共时演变和未来发展的信息,因此,考察单字调与连读调的矛盾对立关系,有助于研究声调的演变轨迹和趋势。

基于以上认识,我们从单字调系统和连读调系统的特征及二者的矛盾对立关系入手,考察吴语声调的变化。

单字调系统的基本特征是音区特征和曲拱特征,连读调系统的特征主要是连调模式特征。

吴语单字调系统的音区特征简单,但曲拱特征复杂;连调模式的主要特征是类化程度比较高。

吴语的单字调出现明显的合并现象,这与单字调系统和连读调系统的上述特征关系密切。

以下分四节讨论:一、吴语单字调系统的特征;二、吴语连调系统的特征;三、吴语的调类合并现象;四、演变模式和演变原因拟测。

一、吴语单字调系统的特征:音区特征简单,曲拱特征复杂1.1 吴语声调音区特征简单音区指声调音域的分区。

声调音域指声调音高的活动范围,存在于最高音高和最低音高之间。

声调音域可分区,传统语音学分为五个音区,用五度制表述。

如果转换成高(H)中(M) 低(L)三区,即H=4、5(度),M=3(度),L=1、2(度)。

体现声调音区特征的基本单元是调素,大体说来,用五度制描述的声调调值,一个数值就相当于一个调素。

而体现调素组合的音区特征可以用调域中线来描述。

调域中线是一定声调组合单位中的最高调素和最低调素的平均音高值。

调素组合的最小单元是调型,在一个调型中,高调素和低调素的平均值即该调型的调域中线,比如声调[24],其调域中线为(2+4)÷2=3,再如声调[214],其调域中线为(1+4)÷2=2.5,[24]的调域中线要高于[214]。

江苏吴江方言声调研究对吴江声调的调查和描述由来已久,各家意见并不统一。

争论焦点主要集中于送气调的数量和分布以及送气音的归属。

本文在对前人的记录作总体归纳的基础上,从实际的语音资料出发,针对吴江地区的声调问题进行更深一步的考察。

标签:送气调阴平合并连读变调一、引言吴江位于太湖下游平原腹地,江苏省最南端,苏(州)嘉(兴)湖(州)小三角中心,东接上海市青浦区,南连浙江省嘉兴市和桐乡市,西濒太湖,北接苏州吴县、昆山。

全市总面积1176.68平方公里,总人口为78.8万人,其方言属于吴语太湖北片苏嘉沪小片。

根据目前已知的资料,是整个吴语乃至汉语方言(除少数民族外)区声调状况最复杂的地域。

吴江下属的松陵、同里、黎里等七个镇,都或多或少地存在着送气分调这一特殊情况,且各个镇的状况皆不尽相同。

早在20世纪20年代初,中国语言学界泰斗赵元任先生在《现代吴语的研究》(赵元任,1928)一书中就有对吴江东南片黎里、盛泽两地声调情况的记载,这是我们目前已知的关于这一区域送气调的最早记录。

在这之后很长一段时期内,没有人进行过系统的调查,也不见有相关的论文或专著发表。

在沉寂了三十年后,1958年,借国家大规模开展方言调查之机,叶祥苓先生首先在《方言与普通话集刊》(第五本)中,提出了自己对吴江方言声调状况的一些看法。

在这本书中,叶先生记录吴江城区方言共有十个声调,次阴上和次阴去已经合并,也未把次阴平单独区别出来,这是继赵元任之后第一次有关于吴江声调的文字发表,当时并没有引起人们的注意。

文革后,1983年,张拱贵、刘丹青先生在南京师范学院学报上发表了《吴江方言声调初步调查》一文,公布了他们的调查结果,认为吴江中心城区的声调数为九个,整个吴江市内黎里镇的声调最多,有十一个。

富有戏剧性的是,叶祥苓先生紧随其后,在南师院学报上刊登了题为《吴江方言声调再调查》的文章,推翻了自己先前的结论,认为吴江方言中大量存在着送气调,许多地方的调类都多至11、12个。

作者: 石锋

出版物刊名: 方言

页码: 189-194页

主题词: 声调格局;声调曲线;赵元任;方言;送气声母;分化;声调变化;发音;气调;阴平

摘要: <正> 一吴江声调的记录吴江县在吴语区内,东邻上海,北接苏州。

吴江声调的一个突出特色就是送气调的分化。

赵元任《现代吴语的研究》(1928)记录了吴江黎里和盛泽两点,单字声调各有十个。

这也是书中声调最多的两个点。

所记黎里入声比盛泽多出一个送气调,盛泽上声比黎里多出一个送气调。

二者总的声调数目相同,而调类分化互有参差。

吴语的发声型考察*摘要吴语塞音和塞擦音声母根据它们的发音方法分为三套,这是它们最重要的音系特点。

但是,关于浊类声母的语音性质一直是个有争议的问题。

最初讨论的焦点在于:浊类声母同不送气清声母的区别是不是建立在声带是否振动的基础上的。

后来的仪器实验研究已经证明,当它们作为孤立单音节词的声母的时候,或者在语流中作为重读音节的声母时,它们都是不带音的。

因而后来讨论的重点,已经转移到关于这种音系上的清浊对立可能赖于存在的其它语音性质的探索。

本文就吴语塞音声母的清浊对立进行了发声型考察。

这个考察涉及上海话、常阴沙话、宁波话和温州话四个吴语方言。

实验分析的材料包括九对对比词,它们分别包含了双唇、舌尖和舌根三个不同部位塞音声母的清浊对立。

这些对比词先是单念,然后,作为双音节词的后音节或者安排在短句里头连读,分别由四个方言里的10个发音人发音。

接着,对录音材料进行频谱分析,分别测量和计算音节内声母后接元音有关部分的谐波能量差值。

对于双唇塞音声母,还测量了它们发声期间除阻时的气流跟闭塞期间(持阻期)的气压之比。

以上两方面的参量在国际上其他一些语言的研究中已经用作检验不同发声类型的标准。

我们的实验结果表明,吴语里清浊声母的音系对立实际上是不同发声类型的区别。

不过,只有当它们出现在独立单念的词首或在连续语言里作为重读音节的声母时,才存在这种发生类型的区别;而当它们出现在非词首或者在语流中轻读时,就不再存在这种发声型区别,这时的清浊对立就表现为真正的带音和不带音的区别了。

引言吴语是主要的汉语方言之一,吴语区的人口约为七千万**(颜逸明,1988;郑张尚芳,1988),主要分布在人口密集的江苏省东南部和浙江省大部地区。

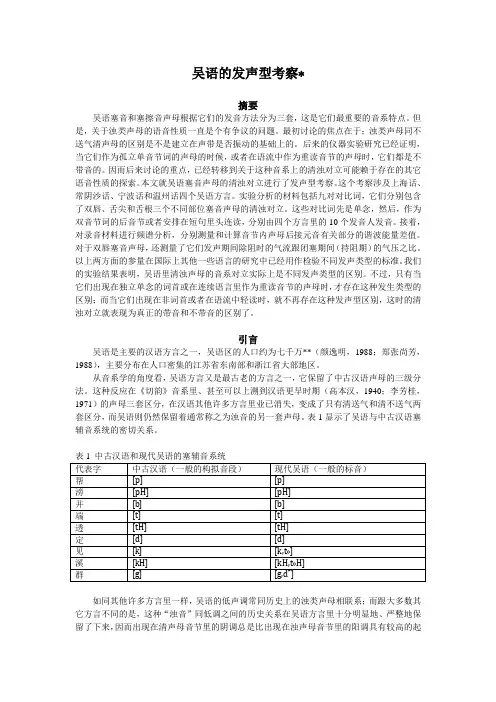

从音系学的角度看,吴语方言又是最古老的方言之一,它保留了中古汉语声母的三级分法。

这种反应在《切韵》音系里、甚至可以上溯到汉语更早时期(高本汉,1940;李芳桂,1971)的声母三套区分,在汉语其他许多方言里业已消失,变成了只有清送气和清不送气两套区分,而吴语则仍然保留着通常称之为浊音的另一套声母。

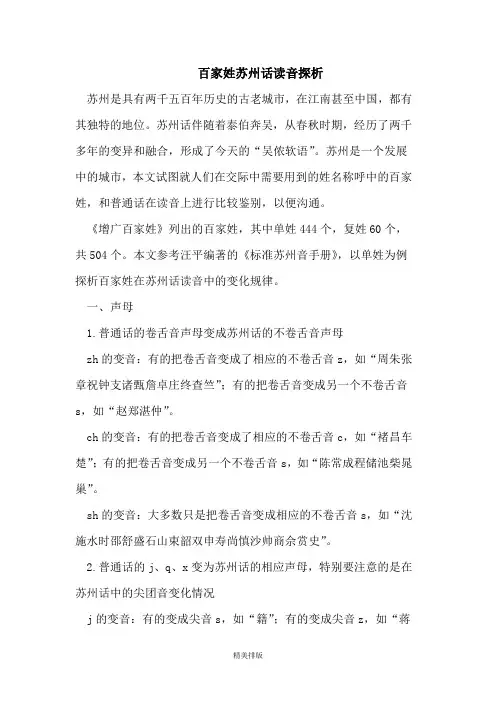

百家姓苏州话读音探析苏州是具有两千五百年历史的古老城市,在江南甚至中国,都有其独特的地位。

苏州话伴随着泰伯奔吴,从春秋时期,经历了两千多年的变异和融合,形成了今天的“吴侬软语”。

苏州是一个发展中的城市,本文试图就人们在交际中需要用到的姓名称呼中的百家姓,和普通话在读音上进行比较鉴别,以便沟通。

《增广百家姓》列出的百家姓,其中单姓444个,复姓60个,共504个。

本文参考汪平编著的《标准苏州音手册》,以单姓为例探析百家姓在苏州话读音中的变化规律。

一、声母1.普通话的卷舌音声母变成苏州话的不卷舌音声母zh的变音:有的把卷舌音变成了相应的不卷舌音z,如“周朱张章祝钟支诸甄詹卓庄终查竺”;有的把卷舌音变成另一个不卷舌音s,如“赵郑湛仲”。

ch的变音:有的把卷舌音变成了相应的不卷舌音c,如“褚昌车楚”;有的把卷舌音变成另一个不卷舌音s,如“陈常成程储池柴晁巢”。

sh的变音:大多数只是把卷舌音变成相应的不卷舌音s,如“沈施水时邵舒盛石山束韶双申寿尚慎沙帅商佘赏史”。

2.普通话的j、q、x变为苏州话的相应声母,特别要注意的是在苏州话中的尖团音变化情况j的变音:有的变成尖音s,如“籍”;有的变成尖音z,如“蒋井焦晋”;还有的变成另一种声母g,如“江”。

q的变音:有的变成尖音s,如“钱秦齐全谯”;有的变成尖音c,如“戚秋”;还有的变成另一种团音j,如“祁裘仇乔权琴”。

x的变音:一般都变成声母s,如“谢薛萧席徐宣荀胥习辛须相”;也有些变成y,如“奚熊邢幸”;还有的变成只有韵母,没有声母,如“项(ang)、夏(o)”。

3.普通话的清音声母t、p变成了苏州话的浊音声母d、bt的变音:绝大多数都读成d,如“陶唐谈童田屠谭涂佟”。

p的变音:绝大多数都读成b,如“彭皮平庞裴蓬濮”。

4.其他各种声母的变化c的变音:一般都变成声母s,如“曹岑从”。

r的变音:有的变成s,如“芮冉茹”;有的变成n,如“任饶”;有的变成sh,如“汝”;有的变成w,如“阮”;有的变成y,如“荣容融”。

苏州话连读变调的规律探寻作者:邢雯芝钟意来源:《现代语文(语言研究)》2012年第08期摘要:本文对苏州话中复杂多变的连读变调现象进行归纳列表。

学习者如果按照一定的规律,化繁为简、化难为易,就能够循序渐进地掌握连续变调这一苏州话学习的难点。

关键词:苏州话连续变调规律声调是汉语语音的一个重要特征,连读变调是声调的动态组合,复杂多样的连读变调则是吴语区别于汉语其他方言的一大特点。

在吴语中,苏州话的连读变调是吴语中比较复杂的代表。

这个特点一方面让苏州话的表情达意更加丰富,另外一方面也增加了学习苏州话的难度。

所谓连读变调①,就是一个字随着它在词(通常有1到4个字组成)中位置的不同而表现出声调的不同。

普通话中也存有连读变调,变调包括轻声、上声的变调以及“一、七、八、不”的变化,这种变化有明显的规律可循。

而苏州话则不然,连字调是普遍存在的,同一个声调的字在一个词语的不同位置,与不同调类的字组合,都会有不同的声调变化。

同一个词语,因为语气、环境的差异,连调也就完全不同。

如笔者的名字“邢雯芝”,以苏州话为例,通常情况下是[j②in22-və -③31],也就是事实上把姓名看成一个完整的连调组。

但假定笔者犯了一个错误,对方很生气地叫喊着笔者的名字,那么出来的连调很有可能就是[jin23-və -44],或[jin23-və -33]。

这是同一个词语的变化。

还有一种情况就是含量词的组合。

如“两米”,若是读作[liã44-mi231],表示的是一两重的米,或那一两重的米,“两”在这里既作量词,又作定冠词,“米”则是被修饰的对象;若是读作[liã231-mi31],则表示的是两米长的距离,“两”在这里作数词,“米”才是量词。

当词语与语气词组合后也会因为情感的不同而发生不同的连调变化。

如“好事体啘”。

如果只是正常陈述,连读变调为[hæ51-zz④33- ʰi -ʔuəʔ3]。

如果变调为22- ʰi -ʔuəʔ51],可能就在说反话了。

声母大家对声母的概念应该都不陌生,汉语拼音的b/p/m/f等等就都是声母。

吴语的声母分清浊,这是吴语最大的特点。

下面逐个介绍吴语的声母,请大家结合例子,体会这个很重要的清浊的概念(下文中超链接皆可点击听取声母发音示例)。

舌头音: t th d n l刚开始,您先慢慢来,慢慢体会。

t这个声母是个清声母,国际音标是[t],在吴语拼音中,它表示“德”这个字的声母,等同于法语的t。

您体会一下,“端”、“打”、“对”、“德”这些字的吴音声母都是t,它很清脆,喉咙口也很紧张。

th这个声母也是个清声母,国际音标是[tʰ],它表示“脱”这个字的声母,它是t的送气音,等同于英语和汉语拼音的t。

您体会一下,“透”、“吞”、“腿”、“托”这些字的声母都是th。

d这个声母是要重点理解的,它的国际音标是[d],在吴语拼音中,它表示“夺”这个字的声母,它是个浊音。

在国际上,d大多数都是表示浊音。

英语法语等等语言的d都是和吴语一样的浊音[d],而不是汉语拼音的d。

普通话没有这个音素,汉语拼音的d实际上表示的是国际音标的[t],也就是吴语拼音的t,是个清音,这一点要首先搞清楚。

您体会一下,“道”“谈”“达”等字的声母都是d,一般情况下,单个浊音字发音时,它跟低一点的调子结合在一起,发音很低沉浑厚,喉咙比较松。

n和l很简单,它们就是英文里头的n和l,分别是“能”和“来”的声母。

它们的变体将在下面的专题中介绍,这里先不提。

唇音:p ph b f v m有了上面舌头音的学习经验,下面对唇音的学习您应该没有问题了!接下来逐个介绍唇音声母。

p这个声母跟t一样是个不送气的清音,国际音标是[p],等同于法语的p。

它是“帮”这个字的声母。

“宝”“贝”“八”这些字的声母都是p。

您应该可以猜到ph表示什么音了吧?对,它是p的送气音,等同于英语和汉语拼音的p,国际音标是[pʰ]。

它是“破”这个字的声母,您一定很容易还能想到其他以ph为声母的字,这里不多举例了。

【标题】苏州方言的声调系统*【正文】内容提要本文是对笔者《苏州方言语音研究》这一课题的重点介绍。

全文分五个部分:一、记调法,介绍我们记录苏州话声调的独特方法及用此方法记录的苏州话声调;二、连调规律,讨论连读调的规律;三、声调判别式,这是本课题的重心,提出通过声调判别式解决因连调使单字调含混不清的问题;四、关于书面字音,即书面字音的处理法;五、字音举例,选载用上述方法记录的部分苏州话单字音。

苏州方言是汉语方言中研究得最早的一种。

长期以来,被看作吴语的代表。

近百年来,出现了许多记录和讨论苏州话的著作,他们在整个汉语方言研究中占有重要地位。

苏州话有很多特点,特别在声调方面。

苏州话的连读变调十分复杂,并且使单字调跟连调出现很大差别,使得单字音的记录发生困难。

在连调的影响下,许多单字的声调跟中古来历或其他方言的对应不合规律,或者根本读不出单字调。

以往的著作用传统方法记录苏州字音,很多字的声调其实是从北京话或中古音推出来的,并非口语的实际读音。

笔者对此曾作长期思考,试图探索一个满意的方法。

1983年,笔者在《苏州方言两字组的连调格式》(《方言》第4期)中讨论了苏州话的连读变调规律,确定了我们对苏州话连读变调的基本认识;1986年,与人合作,以五蠹的笔名发表《关于连读变调的再认识》(《语言研究》第1期),总结苏州、上海等北部吴语连读变调的规律,提出语音词的概念;1987年,再发表《苏州音系再分析》(《语言研究》第1期),在上文的基础上,对苏州话的声韵调系统提出新的处理,其中重点是声调。

1992年,笔者的《苏州方言语音研究》被批准为国家社会科学基金资助课题。

在这课题中,我们进一步改进了声韵调系统的归纳方法。

特别对声调的处理提出了新的方法。

本文将对这个课题的主要内容作一些介绍,希望及时得到同行专家的批评。

本课题的最后成果是专著,不久即可问世。

本文的论述是在上述三篇拙文的基础上进行的,凡跟他们相同的内容,一般不赘述;凡跟他们不一致的内容,则以本文为准。

一记调法苏州话的声调系统是复杂的。

同一个字的声调在不同的位置差别很大,以致许多不大单说的字,一般人已说不清它的单字调。

陆基因此说出了“其馀平上去三声在苏州人嘴里是不大分别格”的话,这确实反映了苏州声调的实际情况。

但是,进一步推究,我们发现,如果把每个连调单位的声调都当作一个整体来看待的话,他们的调形跟单字调有令人惊讶的相似之处,从类型上完全可以分别归入七个单字调,这就一下子使纷乱繁杂、难读难记的变调现象得到了澄清。

说相似,并非完全一致。

首先是声调长度不同。

其次,一个字组(即连调单位)中如有清声母(起首的除外),整个字组的声调曲线就是断开的。

[①]如有带喉塞尾的入声字(末字除外),声调曲线也会断开。

入声字起头的字组,入声字的声调更显得是附加在其他字声调之前的。

如“十几”,声调251,51来自上声字“几”的单字调51,2像是附加在51前的,中间略有断开。

第三,在调形上也并非完全一致,特别是字组的末字,大多较弱较低。

这可能是说话时自然出现的音量减弱现象,不同的连调单位往往从这里分出来。

这种低弱的末字声调虽然在音质上跟北京话的轻声有点像,但由于整个声调系统的规律不同,我们不把它看作轻声,单独标注,而是把它看作整个字组声调的一部分,用零表示。

有的字组中的字由于语气影响,可以有调值高低的不同。

特别是“葛、哉”在阴平字组中[②],如“新葛新的、多哉多了”,可以念得较高,达到4。

但只有语气的轻微差别,不区别意义。

以上三条都不妨碍我们把字组声调视同一个单字的声调,在分类命名上让二者挂钩。

其中舒声开头的字组,不管几个字,只要是一个连读单位(一般最多是四字,四字以上少见),其声调调形跟相应的舒声单字调一致,也是阴平、阳平、上声、阴去、阳去五个。

例如:“几”是上声,“几十、几十块、几十块葛”也都是上声。

入声起头的字组有些不同,要略作变通。

先根据实际调形,分平上去入四类,再按首字入声的阴阳,各分AB,以便跟舒声起头的区别开。

例如:“十几、十几日、十几日哉”都称作上声B,不叫上声或阴上、阳上。

按照上述方法,我们记录的苏州话声调跟前人有所不同。

现列出如下:单字调七个。

阴平44诗高低边粗筋阳平223穷陈唐难云皮上声51等走碗比好紧阴去523正对唱怕四剑阳去231是厚大饭五女阴入43急一笔尺福鸭阳入23六麦袜十热佛字组调十三个。

分两类:1.舒起头(五个)(附图 [图])(附图 [图])2.入起头(八个)(附图 [图])本文用五度制数码表示调值。

调长借音乐简谱的记法,每个八分音符(下加横线的)比一个四分音符(不加横线的)短一半。

字组中一个四分音符大体对应一个字。

不同字数的字,字组声调长短不能比,一般来说,字组中的一个四分音符长度比单字中的要长。

二连调规律叙述连调规律,先要把字组按舒声、入声起头分开。

二者的规律是不同的。

(一)舒起头1.字组的声调只跟首字的单字调有关,非首字可以是任何单字调,包括入声的字。

也就是说,任何声调的字都可以成为同一声调的字组的一部分(首字除外)。

这正是苏州话连调变化大的地方。

例如:“年”是阳平,以下字组的后字分属七个调,但这些字组全念阳平:“年糕、年龄、年底、年限、年纪、年级、年历”。

2.整个字组的声调跟首字字调有密切关系,但并非完全一致。

其规律是:大体按阴、阳调划界,除阴平有些特殊外,上声与阳去互变,但也可以不变。

即首字单念上声,字组可以是上声或阴去,首字单念阴去,字组也可以是上声或阴去。

看不出显著的规律,主要按习惯。

总的来说,字组中阴去、阳平多,上声、阳去少。

有些字,在不同字组中声调不同。

例如:“小”是上声,“小路、小气、小便”是上声,“小工、小人、小菜”是阴去;“两”是阳去,“两广、两面、两可”是阳平,“两年、两样、两页”是阳去。

3.阴平变化要复杂些。

从单字调看,首字是阴平的,字组可以是全部阴调即阴平、上声、阴去,但以阴平最多。

例如:“初、尊、欣”是阴平,“初三”也是阴平,但“尊姓”上声,“欣赏”阴去。

从字组声调看,阴平调字组的首字可以是全部五个舒声调,但主要是阴平、阴去,首字阳调的限于第3类声母。

例如:“猜想、对过、儿童、几何学科名]、老兄”都是阴平,但“猜”阴平、“对”阴去、“几”上声、“老”阳去,“儿”按语音演变规律,应该是阳平,也许受连调的影响。

文读连单念也是阴平。

“老、儿”的声母[1]都属第3类。

(二)入起头1.入起头的字组首字调值短促,所以首先按第二字的声调分类,特点是阴阳调合并,变为平上去入四类。

平声字组第二字的单字调主要是平声,包括阴平和阳平。

馀类推。

例如:“仙”阴平,“年”阳平,“八仙、八年”同调,都是平声;“四”阴去,“大”阳去,“阿四、阿大”都是去声。

有意思的是,古浊(包括全浊、次浊)上字单念时归入阳去,但在这里大多归入上声。

例如:“舅、里”中古都是上声,苏州单念阳去,但“阿舅舅子]、夹里衣服里子]”都是上声,跟“阿婶”同调。

不过,这几条都有例外,详见下文第3条。

2.平上去入四类每类依首字(不是第二字)的阴、阳入各分AB两类。

上例“八仙、八年”都是平声A,阳入开头的“搿张这张]、搿条这条]”都是平声B。

平声B的首字主要只有“搿这/那]”一个字,比较特殊。

3.第二字的单字调有许多不整齐处。

主要是平声B和上声B字组第二字各种舒声调都有,并且多少差不多。

例如:“舌苔、木头、墨水、学费、服务”都是上声B,但后字分别是舒声五个调。

平声A、上声A第二字也有其他舒声调,但分别以平声、上声为多。

去声AB第二字都是去声,阳去中来自古浊上的字大多归上声字组,只有少数字仍在去声,如“屋里”。

4.在超过二字的多字组中,从第三字开始,其连调规律跟舒起头二字组的第二字相同,即任何单字调的字都可进入同一声调的字组,成为这个字组整个声调调形的一部分。

例如:“十四张、十四年、十四本、十四部、十四块、十四只、十四日”全是去声B,后字分属七个调。

三声调判别式(一)连调对单字调的影响上述现象正是苏州人对许多字说不出单字调的原因。

有好些字,在认字时,仔细分辨,其实是能分出不同的。

例如:“词”,阳平,“字”,阳去。

但是,“词典=字典”,“名词=名字”,单说的机会自然比跟别的字合用的机会少得多,久而久之,“词、字”的区别就模糊了,不“咬文嚼字”的老百姓很可能给他们划等号或约等号。

近几十年,普通话影响日益深远,年轻人用普通话认字,能读出的苏州字音越来越少,勉强读出来,也常常受普通话影响,所谓“纯”的苏州字音正在越来越少。

但是,说不上单字调的只限于舒声字,不包括入声字,后者单念时一律带喉塞尾,凭此可以跟舒声字分开。

前述第1、2类声母还可以根据清浊区别阴阳入。

第3类鼻音边音声母入声字,都念阳入,目前还没有找到单字调念阴入的。

所以,不能区别阴阳入的只限于零声母字。

如“教育=教学”,“学”肯定是阳入,“育”笔者读阴入,但好像有人读阳入。

此外,写不出而又总是连读的字,应该说是说不上单字调的,但有些字也有一个习惯的单字调。

例如:“口晏延宕]”,首字没有自成声调单位的机会,但苏州人会觉得它是阳平(据此,我们考证它的本字是“拖”)。

这也许是因为阳平字作首字的字组以读阳平居多的缘故。

(二)判别式通过对连调规律的子细分析,我们发现,还是有相当一部分字,在一定的语音(主要是声调)条件下,可以显示出他们的单字调。

为了确切地了解苏州口语中哪些字可以说出单字调,我们提出用声调判别式来判别单字调。

所谓声调判别式,就是可以判别口语单字调的语音或词汇结构。

声调判别式可以分甲乙丙三类。

甲式在口语中单独成为一个声调单位,不跟别的字连读的,可以确定其单字调。

例如:“走!”上声,“一只|篮”(竖线前后表示不同的连调单位),“篮”阳平,“难|弗来事哉这下不行了]”,“难”写不出本字,但可以知道此字是阳平。

[④]乙式以“葛(包括‘个’)、哉、点、辣”为后字的两字组,从全字组的声调可知前字的单字调。

“葛”大体相当于北京话轻读的“·的”或量词“个”,“哉”大体相当于北京话句末“·了”,日常口语多说成,“辣”(口语多说成相当于介词“在”。

此外,重叠式字组(多为动词)的声调也能反映本字单字调,如是动词,中间还可以带“一”。

例如:三个、乾哉、轻点、拎辣(手里)、敲(一)敲是阴平,新、乾、轻、拎、敲也是阴平红葛、来哉、寻点(事体)、填辣(格子里)、摇(一)摇是阳平,红、来、寻、填、摇也是阳平紫葛、走哉、短点、打辣(手浪)、想(一)想是上声,紫、走、短、打、想也是上声去葛、困哉睡了]、做点(事体)、放辣(篮里)、看(一)看是阴去,去、困、做、放、看也是阴去像葛、老哉、买点(物事)、养辣(苏州)、坐(一)坐是阳去,像、老、买、养、坐也是阳去丙式多字组中入起头的去声AB式跟平声A、上声A式也可以做判别式,判别其中第二字的单字调。