Bertrand Russell波特兰.罗素英文简介

- 格式:docx

- 大小:12.33 KB

- 文档页数:2

罗素西方哲学史英文原版Bertrand Russell was a prominent British philosopher, logician, mathematician, historian, writer, social critic, political activist, and Nobel laureate. He is considered one of the founders of analytic philosophy and one of the most important logicians of the 20th century. Russell made significant contributions to a wide range of fields, including logic, mathematics, epistemology, metaphysics, ethics, and political theory.Russell's work in logic and mathematics is particularly noteworthy. He is known for his work on the foundations of mathematics, where he developed the theory of types to resolve the paradoxes that arise in set theory. His work on logic, especially his collaboration with Alfred North Whitehead on the Principia Mathematica, laid the groundwork for modern symbolic logic and the development of computer science.In epistemology, Russell was a proponent of a form of empiricism known as logical atomism. He believed that the world consists of simple, indivisible entities called "atoms of experience," and that all complex ideas can be analyzed in terms of these atomic elements. Russell's theory of descriptions, developed in his seminal work "On Denoting," has had a profound influence on the philosophy of language and metaphysics.In metaphysics, Russell was a proponent of neutral monism, the view that reality consists of a single substance that is neither mental nor physical. He rejected both idealism and materialism in favor of a more nuanced account of the nature of reality. Russell's views on metaphysics were influenced by his early work in mathematics and logic, as well as his later interest in the philosophy of mind.Ethically, Russell was a proponent of a form of ethical non-naturalism known as ethical intuitionism. He believed that moral truths are self-evident and can be known through direct intuition, rather than through empirical investigation or rational deduction. Russell's ethical views were informed by his broader philosophical commitments to empiricism and logical analysis.Politically, Russell was a staunch advocate of liberalism and pacifism. He was a vocal critic of war, imperialism, and authoritarianism, and he worked tirelessly for the promotion of peace, social justice, and human rights. Russell's political activism was informed by his deep commitment to reason, freedom, and the pursuit of truth.In conclusion, Bertrand Russell was a towering figure in the history of Western philosophy. His work in logic, mathematics, epistemology, metaphysics, ethics, and political theory has had a lasting impact on a wide range of fields. Russell's commitment to reason, truth, and social justice continues to inspire philosophers, scientists, activists, and thinkers around the world.。

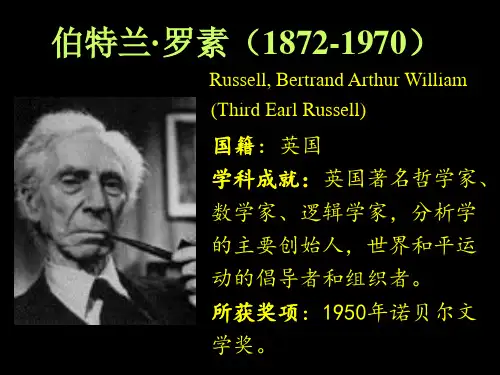

英国哲学家罗素生平简介伯特兰·罗素(BertrandRussell,1872-1970),二十世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,无神论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。

下面是小编为大家整理的英国哲学家罗素生平简介,希望大家喜欢!罗素生平简介罗素的一生,为社会和人类所做出的突出贡献,从罗素简介之中也可以让我们知道她是怎样一个人,罗素给我们留下了哪些印象和代表作。

罗素,全名伯特兰·罗素是英国的哲学家、数理逻辑学家和历史学家,英文名为Bertrand Russell。

罗素生于1872年,于1970年逝世,享年98岁。

罗素生平有许多年重要的代表作,在二十世纪尤为著名,在西方是最著名,影响最大的学者和和平主义社会活动家之一,罗素也为无神论或不可知轮者,在1950年时,罗素还曾获得诺贝尔文学奖,以此为他多种而且重要的代表作,作为表彰。

罗素于1872年5月18日生于英国,英格兰蒙茅斯郡特里莱赫中一个自由党贵族家庭,十一岁的时候罗素开始学习欧氏几何,并与十八岁进入剑桥大学,三一学院学习,在1894年大学毕业。

1895年罗素在剑桥三一学院荣获研究员的职位。

在1901年时罗素发现了著名的罗素悖论,这一悖论引发了20世纪初对数学基础的危机,影响力之大。

在1913年罗素还与怀特海一起合作,共同完成了名著的《数学原理》。

在1964年还创立罗素和平基金会。

罗素二十世纪的影响力士伟大的,他是影响最大、声望最高的思想家之一,同时也是一位罕见的博学多才的作家,罗素给后人留下了七十多部论著和几千篇论文,都是涉及到政治、历史、文学、哲学、数学、伦理和教育等诸多领域。

1970年2月2日罗素卒于梅里奥尼斯郡彭林德拉耶斯附近,在这之前两天,罗素还在为谴责以色列袭击埃及和巴勒斯坦的难民营写声明,以此我们可以看出罗素在生命的最后时刻还在为世界和平事业和人类的前途操劳。

这就是罗素简介,他的一生都是值得后人称赞的。

伯特兰·罗素简介罗素的代表作伯特兰·罗素出身贵族家庭,是英国著名哲学家、文学家、数学家、逻辑学家等,代表作有《西方哲学史》、《哲学问题》等,曾获得银梨奖、诺贝尔文学奖等荣誉。

1970年,罗素逝世,骨灰被撒在威尔士的群山之中。

罗素伯特兰·罗素简介伯特兰·阿瑟·威廉·罗素(Bertrand Arthur William Russell伯特兰·罗素简介,1872年—1970年),英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家、文学家,分析哲学的主要创始人,世界和平运动的倡导者和组织者。

主要作品有《西方哲学史》、《哲学问题》、《心的分析》、《物的分析》等。

罗素出身于曼摩兹郡一个贵族家庭。

1890年考入剑桥大学三一学院,后曾两度在该校任教。

1908年当选为皇家学会会员。

1950年获诺贝尔文学奖,并被授予英国嘉行勋章。

1967年组织了斯德哥尔摩战争罪犯审判法庭,谴责美国在越南的政策。

1970年在威尔士的家中去世。

罗素不仅在哲学、逻辑和数学上成就显著,而且在教育学、社会学、政治学和文学等许多领域都有建树。

他前后期哲学思想变化很大伯特兰·罗素简介,早期信奉新黑格尔主义,深信绝对、共相的存在,把数学视为柏拉图理念的证据。

后来与摩尔一起叛离了绝对唯心主义,转向新实在论。

罗素的代表作罗素有《西方哲学史》、《哲学问题》、《心的分析》、《物的分析》、《近郊的撒旦》、《显要人物的恶梦》、《自由和组织》、《数学原理》、《社会重建原则》、《自由之路》等作品。

在政治、经济、哲学、逻辑学、历史、教育、文学等方面都有所成就。

罗素伯特兰〃罗素(Bertrand Russell,1872—1970)是二十世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,无神论或者不可知论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一,罗素也被认为是与弗雷格、维特根斯坦和怀特海一同创建了分析哲学。

他与怀特海合著的《数学原理》对逻辑学、数学、集合论、语言学和分析哲学有着巨大影响。

1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。

他的代表作品有《幸福之路》、《西方哲学史》、《数学原理》、《物的分析》等。

人物生平童年时期1872年5月18日,罗素生于英国辉格党贵族世家。

其祖父约翰〃罗素勋爵在维多利亚时代两度出任首相,并获封伯爵爵位。

其父安伯力〃罗素是一位激进的自由主义者,因为鼓吹节育而失去国会的议席。

与著名的自由主义哲学家约翰〃穆勒是好友,穆勒也是伯特兰〃罗素的教父。

罗素4岁时失去双亲,由祖母抚养。

他的祖母在道德方面要求极为严格,精神上无所畏惧,敢于蔑视习俗,曾将“不可随众行恶”(出自圣经旧约〃出埃及记23:2)题赠给罗素,这句话成为罗素一生的座右铭。

少年时期罗素的童年是孤独的。

祖母没有让他上一般贵族子弟上的公学,而是让他在家接受保姆和家庭教师的教育。

罗素在青少年时期先后对数学、历史和文学感兴趣。

11岁时他的哥哥教给他欧氏几何学,从此数学成为他一生的爱好。

他的叔叔零碎地给他讲过一些科学知识。

他很快发现科学和宗教是有矛盾的,约在17岁时经思考放弃基督教信仰。

他在祖父的书房里阅读了大量历史和文学著作,这对他今后的著述有很大影响。

青年时期1890年,罗素考入剑桥大学三一学院,学习数学,哲学和经济学。

他的数学老师怀海德非常赏识他的才能,介绍他与时任剑桥大学哲学讲师麦克塔戈和后来成为大哲学家的穆尔相识。

罗素于1893年获得数学学士学位,而后在第四年转学哲学,并获得伦理科学学士学位。

他对选择以哲学还是经济学为职业犹豫不决但最终还是选择了前者,撰写了一篇论述非欧氏几何学研究员资格论文,这篇成功的论文使他在三一学院获得为期六年的的研究员资格。

经典英语美文:我为何而活What I have Lived Forby Bertrand Russell伯特兰·罗素(Bertrand Russell,1872-1970),二十世纪英国哲学家、数理逻辑学家、历史学家,无神论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。

罗素也被认为是与弗雷格、维特根斯坦和怀特海一同创建了分析哲学。

他与怀特海合著的《数学原理》对逻辑学、数学、集合论、语言学和分析哲学有着巨大影响。

1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。

他的代表作品有《幸福之路》、《西方哲学史》、《数学原理》、《物的分析》等。

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.三种简单却极其强烈的情感主宰着我的生活:对爱的渴望、对知识的追求、对人类痛苦的难以承受的怜悯之心。

这三种情感,像一阵阵飓风一样,任意地将我吹的飘来荡去,越过痛苦的海洋,抵达绝望的彼岸。

I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness--that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. I have sought it, finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what--at least--I have found.我寻找爱,首先,因为它令人心醉神迷,这种沉醉是如此美妙,以至于我愿意用余生来换取那几个小时的快乐。

HOW TO GROW OLDBy Bertrand Russell罗素(1872-1970),是一个活了99岁的哲学家。

然而,他最大的魅力却不是哲学,而是文学。

曾经获得诺贝尔文学奖——文学中最高奖项的他,用自己的朴实优美的语言为你讲述怎样才能度过一个成功的晚年。

1. In spite of the title, this article will really be on how not to grow old, which, at my time of life, is a much more important subject. My first advice would be to choose your ancestors carefully. Although both my parents died young, I have done well in this respect as regards my other ancestors. My maternal grandfather, it is true, was cut off in the flower of his youth at the age of sixty-seven, but my other three grandparents all lived to be over eighty. Of remoter ancestors I can only discover one who did not live to a great age, and he died of a disease which is now rare, namely, having his head cut off.2. A great grandmother of mine, who was a friend of Gibbon, lived to the age of ninety-two, and to her last day remained a terror to all her descendants. My maternal grandmother, after having nine children who survived, one who died in infancy, and many miscarriages, as soon as she became a widow, devoted herself towoman’s higher education. She was one of the founders of Girton College, and worked hard at opening the medical profession to women. She used to relate how she met in Italy an elderly gentleman who was looking very sad. She inquired the cause of his melancholy and he said that he had just parted from his two grandchildren. “Good gracious”, she exclaimed, “I haveseventy-two grandchildren, and if I were sad each time I parted from one of them, I should have a di smal existence!” “Madre snaturale,” he replied. But speaking as one of the seventy-two, I prefer her recipe. After the age of eighty she found she had some difficulty in getting to sleep, so she habitually spent the hours from midnight to 3 a.m. in reading popular science. I do not believe that she ever had time to notice that she was growing old. This, I think, is proper recipe for remaining young. If you have wide and keen interests and activities in which you can still be effective, you will have no reason to think about the merely statistical fact of the number of years you have already lived, still less of the probable brevity of you future.3. As regards health I have nothing useful to say since I have little experience of illness. I eat and drink whatever I like, and sleep when I cannot keep awake. I never do anything whatever on the ground that it is good for health, though in actual fact the things Ilike doing are mostly wholesome.4. Psychologically there are two dangers to be guarded against in old age. One of these is undue absorption in the past. It does not do to live in memories, in regrets for the good old days, or in sadness about friends who are dead. One’s thoughts must be directed to the future and to things about which there is something to be done. This is not always easy: one’s own past is gradually increasing weight. It is easy to think to oneself that one’s emotions used to be more vivid than they are, and one’s mind keener. If this is true it should be forgotten, and if it is forgotten it will probably not be true.5. The other thing to be avoided is clinging to youth in the hope of sucking vigor from its vitality. When your children are grown up they want to live their own lives, and if you continue to be as interested in them as you were when they were young, you are likely to become a burden to them, unless they are unusually callous. I do not mean that one should be without interest in them, but one’s interest should be contemplative and, if possible, philanthropic, but not unduly emotional. Animals become indifferent to their young as soon as their young can look after themselves, but human beings, owing to the length of infancy, find this difficult.6. I think that a successful old age is easiest for those who havestrong impersonal interests involving appropriate activities. It is in this sphere that long experience is really fruitful, and it is in this sphere that the wisdom born of experience can be exercised without being oppressive. It is no use telling grown-up children not to make mistakes, both because they will not believe you, and because mistakes are an essential part of education. But if you are one of those who are incapable of impersonal interests, you may find that your life will be empty unless you concern yourself with you children and grandchildren. In that case you must realize that while you can still render them material services, such as making them an allowance or knitting them jumpers, you must not expect that they will enjoy your company.7. Some old people are oppressed by the fear of death. In the young there is a justification for this feeling. Young men who have reason to fear that they will be killed in battle may justifiably feel bitter in the thought that they have been cheated of the best things that life has to offer. But in an old man who has known human joys and sorrows, and has achieved whatever work it was in him to do, the fear of death is somewhat abject and ignoble. The best way to overcome it – so at least it seems to me – is to make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in theuniversal life. An individual human existence should be like a river –small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past rocks and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being. The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will not be unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do and content in the thought that what was possible has been done.大聪明和小聪明都是罗素的特色。

罗素王顺义(华东师范大学)罗素,B.(Russell,Bertrand)1872年5月18日生于英格兰蒙茅斯郡的特雷勒克;1970年2月2日卒于威尔士的彭林代德赖思附近的帕莱斯彭林.数理逻辑、数学基础、哲学.罗素出身于一个贵族的家庭.祖父约翰·罗素(John Russell)伯爵是一个著名的自由党政治家,他于1832年提出第一个议会选举法修正案,并两次出任英国政府首相.罗素2岁时母亲去世,3岁时父亲也去世.于是罗素和他的哥哥便与祖父祖母生活在一起,由他们照管.罗素6岁时,祖父去世.祖母活到了1898年,她对罗素在童年和青少年时期的发展有过决定性的影响.祖母出身于一个贵族的虔诚教徒的家庭,具有非常强烈的道德信念和宗教信仰,在政治上较为激进.她曾用一条缄言告诫罗素:“你不应该追随众人去作坏事”,罗素一生都努力遵循这条准则.罗素少年时未被送到学校去学习,而只是在家里接受保姆和家庭教师的教育.他的童年和少年时代是孤独的.由于他的一个叔叔的影响,他从小就对科学产生了兴趣.在哥哥的帮助下,他11岁时就掌握了欧几里得几何学,这是他智慧发展的重要转折.1890年10月,罗素考入剑桥大学,在三一学院学习数学和哲学.在此期间,他结识了当时剑桥大学数学讲师A.N.怀特海(Whitehead)、哲学家G.E.穆尔(Moore)和E.麦克塔格特(McTaggart)以及其他一些历史学家、经济学家、诗人和散文家.从1895年至1901年他任三一学院研究员.在此期间,罗素撰写了《论几何学的基础》(An essay on the foundations of geometry,1897)一书.这本书的主题是用I.康德(Kant)关于数学是先验综合判断的思想来检查几何学的发展和现状,他用稍加修改的康德的观点来评价非欧几何学的产生.但后来罗素对这本书的评价甚低.罗素最初在哲学上受G.W.F.黑格尔(Hegel)哲学的影响较大,1898年在G.E.摩尔的劝说下抛弃了黑格尔的哲学观点,参加了反叛绝对唯心主义哲学的运动,从此转变为经验主义者、实证主义者和物理主义者.罗素说过,在这个时期,“就哲学的基本问题而言,在所有的主要方面,我的立场都来自G.E.穆尔先生.……在数学上,我主要受惠于G.康托尔(Cantor)和 G·皮亚诺(Peano)教授.”(《数学的原理》(The principles of mathema-tics,1903)p.xviii.)从1900年至1914年,罗素主要从事数理逻辑和数学基础的研究,他在这个领域中最重要的工作都是在这个时期完成的.从1910年至1916年罗素任三一学院哲学讲师.从20年代至40年代,罗素主要从事哲学方面的研究和讲学.罗素用“逻辑原子主义”来称呼他的哲学.他的主要哲学著作有《神秘主义和逻辑》(Mysticism and logic,1918),《心的分析》(Theanalysis of mind,1921),《物的分析》(The analysis of matter,1927),《意义和真理研究》(An inquiryinto meaning and tru-th,1940),《人类知识:它的范围和限度》(Human knowledgeits scope and limits,1948),等等.从1916年至30年代后期,罗素没有任何学术职务,他以写作和公开演讲为生.1920年至1921年,他曾访问过苏联和中国,他在中国讲学近一年,给我国哲学界以很大的影响.1938年,罗素迁往美国,先后在芝加哥大学、加州大学任教.1941年至1943年他在费城讲学.1944年他返回剑桥,重任三一学院研究员直到去世.50年代后,罗素从哲学转向国际政治,他反对核战争、主张核裁军.1955年,他动员了许多著名科学家包括A.爱因斯坦(Einstein)在内签署了一个为争取世界和平而合作的宣言.1964年他建立了罗素和平基金会,抨击美国政府的侵略政策.1967年后他与存在主义者J-P.萨特(Sar-tre)建立了一个国际战犯审判法庭,并传讯美国总统L.约翰逊(Johnson).由于罗素积极从事政治活动,他晚年享有世界范围的名望.罗素一生中曾三次竞选下院议员,但都没有成功.他曾两次被捕入狱,其原因是因为他申张民主和参加核裁军运动.罗素于1908年当选为英国皇家学会会员.1949年他成为英国科学院的荣誉院士,同年还被授予功勋奖章.他曾两度担任亚里士多德学会的会长,并担任过理性主义者新闻协会会长多年.1950年他获得诺贝尔文学奖.诺贝尔奖金委员会在授予他奖金时称他为“当代理性和人道的最杰出的代言人之一,西方自由言论和自由思想的无畏斗士”.罗素一生曾四次结婚,有三个孩子.1931年,由于他哥哥去世,他成为罗素伯爵三世.19世纪下半叶,数学家对微积分的理论基础进行了严格处理.K.魏尔斯特拉斯(Weierstrass)用“ε-δ”方法重新表述了A.柯西(Cauchy)的极限论,把微积分理论建立在实数理论的基础上;接着,R.戴德金(Dedekind)和康托尔分别从有理数出发定义了实数;之后,魏尔斯特拉斯和皮亚诺从自然数出发定义了有理数,并且皮亚诺还从不经定义的“集合”、“自然数”、“后继者”等概念出发,用公理化的方法塑述了自然数理论;最后康托尔建立了无穷集合的理论.康托尔的这项工作起源于对三角级数和数学基础问题的研究,他先提出了点集理论,进而又提出了一般无穷集合论.与此同时,数理逻辑通过G.布尔(Boole)、E.施罗德(Sch-r der)、皮亚诺和G.弗雷格(Frege)等人的工作得到了长足的进步.但是除了少数人如弗雷格和皮亚诺外,许多数学家忽视逻辑的作用,看不到数理逻辑对数学基础研究的重要性.1900年7月,罗素到巴黎参加国际哲学会议时遇到了皮亚诺,这件事对罗素的学术生涯来说是一个重大的转折点.通过聆听皮亚诺的讲话,罗素才意识到数理逻辑对于数学基础研究的重要性.于是罗素向他请教并表示希望拜读他的著作,在读完皮亚诺的有关著作后,罗素很快地掌握了皮亚诺的符号逻辑和思想,在此基础上他开始了数理逻辑和数学基础的研究工作,其主要成果是《数学的原理》一书.该书的大部分写于1900年下半年,全书于1903年出版.从此之后到1914年,罗素与怀特海合作进行这方面的研究,他撰写了30余篇有关论文,1910年至1913年他与怀特海合著的三卷本巨著《数学原理》(Principla mathematica)陆续出版.1919年,他又出版了该著作的通俗读本《数理哲学导论》(Introduction tomathematical philosophy).在数学基础和数理逻辑方面,罗素的主要成就有两个方面,一是他通过建立逻辑类型论来消除逻辑悖论;二是他从一个较为简单的逻辑系统出发加之少量非逻辑公理推导出经典数学.罗素发现著名的罗素集合论悖论是在1901年.开始他似乎觉得“所有类这个类是一个类”,后来由于受到康托尔证明没有最大的基数方法的启发,“使我考虑不是自己的项的那些类.好像这些类一定成一类.我问自己,这一个类是不是它自己的一项.如果它是自己的一项,它一定具有这个类的分明的特性,这个特性就不是这个类的一项.如果这个类不是它自己的一项,它就一定不具有这个类的分明的特性,所以就一定是它自己的一项.这样说来,二者之中无论哪一个,都走到它相反的方面,于是就有了矛盾”.[《我的哲学的发展》,(My philosophical development,1959),第66—67页]一年以后,罗素将上述结果写信告诉了弗雷格.弗雷格回答说,罗素悖论的发现使他惊愕之极,由于这个悖论,他的《算术原理》(Grundgesetze der Arithmetik,vol.Ⅰ,1893,vol.Ⅱ,1903)中的第五公理便是错的,必须给予剔除,于是他认为算术的基础发生了动摇.为了消除悖论,罗素首先在《数学的原理》的附录B中提出了类型论.这个理论以两条公设为基础:(1)每一个命题函项φx除了有其真值域外,都有一个意义域.只要φx是一个命题,无论是真还是假,x必须在这个意义域内取值.(2)命题函项的意义域构成类型,即如果x属于φx 的意义域,则存在一个对象的类,即x的类型,其中所有的对象也应属于φx的意义域,当然φ可以是各种各样的.在此基础上罗素讨论了类的类型.就类而言,在最底层的对象是个体,它没有域,它是最低的类型的对象;接下去依次可以构成对象是个体类的类型,对象是个体类的类的类型,如此等等.因为类只能由同一类型的对象组成,类相对于其成员是高一级的类型的对象,这样“自己属于自己”或“自己不属于自己”的命题本身是无意义的,于是便避免了罗素悖论的产生.罗素的这种类型论本质上属于简单类型论,在用它来处理数、命题或语义学悖论时却有困难.为了进一步寻找解决悖论的方法,1906年罗素在论文“关于超穷数和超穷序型理论中的一些困难”(On some difficulties inthe theory of transfinite numbers and order types)中又提出了另外三种理论,即曲折论、限量论和无类论.曲折论是罗素在研究康托尔最大基数悖论后提出的,他认为对命题函项的复杂性应加以限制,只有非常简单的命题函项才能决定类,而其他复杂的、费解的命题函项则不能.这样就可以避免构成一个可以导致悖论的太大的类.罗素的这个思想后来在W.V.奎因(Quine)1937年的有关数理逻辑的工作中得到发展.限量论是罗素在研究布拉里-福尔蒂(Burali-Forti)悖论后提出的,它的主要论点是否认全类和不加限制的某些概念的存在性,从而避免过大的类.在无类论中,罗素在摹状词理论的基础上主张取消类作为实体存在的资格,而只把类看作是一种逻辑的虚构、一种说话的方便而已和一种“不完全的符号”.后来他又把类等同于命题函项.1906年H.庞加莱(Poincaré)研究了里夏尔(Richard)悖论之后提出,悖论的根源在于非直谓定义.如果x是类A的一个成员,但定义x时又需要依赖于A,则这种定义称为非直谓的.显然这种定义具有循环定义即“反身自指”的特征.罗素吸取了庞加莱的这个思想,提出了避免悖论的“恶性循环原则”,认为:凡包含一个集体的总体的对象,它不应再是集体的一个成员;反之,假如一个集体有一个总体,该集体又含有只能由它的总体来定义的成员,则该集体没有总体.遵循这条原则便可以避免“反身自指”的不合逻辑的总体的产生,而这种不合法总体正是导致悖论的基础.在无类论和恶性循环原则的基础上,罗素于1908年在论文“以类型论为基础的数理逻辑”(Mathematical logic as based on thetheory of types)中进一步提出了分支类型论的理论.这个理论后来在《数学原理》的第I 卷中也有详细的论述.在分支类型论中,罗素从命题函项出发,对其进行分层处理,将其分属不同的“阶”.处于底层的是个体,它们既非命题又非命题函项;比它高一层次的是一阶命题函项,它们仅以前面层次中的个体为变元(自变元或约束变元)而构成;更高一层次的是二阶命题函项,它以一阶函项为变元;以此类推,我们可以得到一个不同阶次的命题函项的系列.一般来说,如果一个命题函项x(其中x可以是个体,也可以是具有各种阶的命题函项)中变元x的最高阶是n,则这个命题函项x本身便是第n+1阶.每一个命题函项都有一个确定的阶,因而诸命题函项的阶与阶之间是不容混淆的.如果有一类命题函项x是n阶的,那么涉及到这类命题函项的总体的命题函项f(x)就不再是n阶的,而是第n+1阶的了,因此我们就应将它们区别开来,不能把后者再看作是这个总体中的一个成员,否则就会产生悖论.坚持这种区别,也就是坚持了“恶性循环原则”.根据阶的理论,他定义了命题函项的直谓和非直谓的性质.对只含一个变元的命题函项,如果函项x的阶比它的变元x的阶仅高1阶时,则该命题函项是直谓的记为!x,否则便是非直谓的;对含有多个变元的命题函项,如果函项(x,y)的阶比其变元x或y中的最高阶仅高1时,则称命题函项是直谓的记为!(x,y),否则便是非直谓的.显然包含悖论的命题函项都是非直谓的.坚持恶性循环原则,也就是要拒斥非直谓的命题函项.类似地,罗素对命题也进行了分层处理,将其分成不同的阶,而且进一步将命题的真值也分属不同的阶.这样,运用逻辑类型论,我们便可以消除各种逻辑悖论和揭示“撒谎者悖论”等语义学悖论错误所在.在数学基础研究方面,罗素继弗雷格之后奉行逻辑主义的研究纲领,其核心思想是认为可以将数学还原为逻辑学,从而奠定数学的牢固基础.他曾将纯数学定义为是由所有“p蕴涵q”这种形式的命题所构成的一个类,其中p,q的相同点在于它们都是包含一个或多个变元的命题,并且无论p还是q都不包含任何非逻辑的常项.罗素想通过自己的工作表明:数学概念可以通过显定义从逻辑概念推导出来,而数学定理也可以通过纯粹的逻辑演绎法从逻辑公理推导出来.因此在他看来,在数学与逻辑之间完全划不出一条界限来,它们二者实际上是一门学科,它们的不同就象儿童与成人的不同,逻辑是数学的少年时代,数学是逻辑的成人时代.罗素试图推演出经典数学的逻辑系统是由如下概念和公理组成的:(1)基本概念:语句p的否定“非p”(~p);两个语句的析取“p或者q”(p∨q);合取“p并且q”(p·q);蕴涵,“如(),如(x)φx(读作:对于每一个x,x具有性质φ);存在量词定义为~(x)~φx,因此上述基本概念并不都是初始的.(《数学原理》,第I卷,第1章.)(2)命题演算的公理:(在表述上与原稿略有不同)1.1 如果p,p q,则q1.2 (p∨p)p1.3 q(p∨q)1.4 (p∨q)(q∨p)1.5 (p∨(q∨r))(q∨(p∨r))1.6 (q r)((p∨q)(p∨r))(《数学原理》第I卷,第94—97页)(3)谓词演算的公理10.1 (x)Fx Fy10.11 如果Fy,则(x)Fx10.12 (x)(p∨Fx)(p∨(x)Fx)(《数学原理》,第I卷,第139—140页)早在弗雷格之前,数学家已经证明,所有传统的纯数学都可以看作是有关自然数的命题所组成,即其中的概念可以用自然数来定义,其中的命题可以从自然数的性质推导得出.而自然数的理论又由皮亚诺归约为数量极少的概念(如0,数和后继)和五个基本命题(即公理)组成,它们是:(1)0是一个数;(2)任何数的后继是一个数;(3)没有两个数有相同的后继;(4)0不是任何数的后继;(5)任何性质,如果0有此性质,又如果任一数有此性质,它的后继必定也有此性质,那么所有的数都有此性质.罗素在此基础上要做的工作是要将皮亚诺的三个基本概念和五条基本命题归约为上述的逻辑概念和公理.在从逻辑概念推出自然数的概念方面,虽然弗雷格已经找到解决这一问题的办法,但是罗素和怀特海也独立地获得相同的结果.罗素解决问题的关键在于正确认识自然数的逻辑地位,它们不属于事物而属于概念的逻辑属性.他从类和关系的概念出发,定义了类的相似,接着又定义了:一个类的数是所有相似的类的类,而所谓数则是某一个类的数.例如,0是以空类为唯一成员的类,而2则是所有对偶的类,记为(《数学原理》,第I卷,第359页)2={(x,y)·x≠y·α=l'x∪l'y},其中一些新的符号都可以从基本逻辑概念推出.至于“后继”则定义为:类α所有项数的后继就是α与任何不属于α的项x一起所构成的类的项数.在此基础上“自然数”就可以定义为是对于“直接前趋”这一关系(“后继”的逆关系)而言的0的“后代”.至于皮亚诺的五条基本命题,第(1),(2),(4),(5)都可以从上述0,数,后继和自然数概念中推出.但是在证明第(3)条时却遇到了一点困难,如果宇宙中个体的总数不是有穷的,这个困难就不致于发生.因此为了不使第(3)公理失效,便需要断定无穷集合的存在.于是罗素不得不追加一条“无穷公理”,即“若n是任一归纳基数,则至少有一个类有n个个体”.由于n是任意的,可知无穷集合必然存在,于是困难才得以解决.另外,罗素在定义因子数可能是无穷的自然数乘法时发现,以往对两个因数相乘的定义是以假定其中每一个因数的数目是有限为先决条件的,如果要将这种情况扩展到无限时必然要以如下的命题奠基,即“给定一个类的类,若这类的分子互相排斥,那么必定至少有一个类,这个类是由那些给定类中的每一个的一个项所组成”.但对这个命题人们既不能证明又不能否证.为了克服困难,罗素把这个命题作为公理引进到他的系统中去,这就是所谓的“乘法公理”(或称“选择公理)”.罗素引入乘法公理还有其他原因,譬如,他发现在证明“每一个非归纳的基数必是一个自反数”的命题时,也需要以乘法公理为出发点;再者,他看到乘法公理有许多与之等价的重要命题,如策梅罗(Zermelo)良序定理等等,如果乘法公理真,则这些重要命题自然亦真.由于引进乘法公理,皮亚诺算术理论便可从他的系统中推演出来.为了进一步推演出经典数学较高等的部分,罗素在自然数的基础上定义了正数、负数、分数、实数和复数的概念,这种定义不是用通常增加自然数的定义域的方法来完成的,而是通过构造一种全新的定义域来实现的.他把“+m”定义为归纳数n+m对于n的关系,“-m”是n对于n+m 的关系;把分数“m/n”定义为,当xn=ym时,二归纳数x,y之间的一个关系;把一个“实数”定义为是以大小为序的分数序列中之一节,其中把一个“有理实数”定义为以大小为序的分数序列中有边界的一节,把一个“无理实数”定义为以大小为序的分数序列中无边是构造性的,而不是假定性的.这种构造是通过显定义产生一些具有实数通常的性质而完成的.当然这与直觉主义者那种通过“实数发生器”将实数一个个“创造出来”的构造方式是不同的.罗素还用类似的方法引进了其余的数学概念,如分析学中的收敛、极限、连续性、微分、微商和积分等概念,以及集合论中的超限基数、序数等概念.这种逻辑构造方法构成了逻辑主义的本质部分.但是罗素在用分支类型论来处理实数理论时又遇到一些难以克服的困难.根据定义,一个“实数”是一个有理数的集合,因此一个“实数集合”就是一个有理数集合的集合.所以,根据分支类型论,在数学中就不能无限制地像以往那样使用“对于一切实数”的短语,因为它涉及到“一切集合的集合”的提法,而这种提法是非直谓的.因此,根据分支类型论,人们不能无限制地论及所有实数,而只能论及具有确定阶的实数.如对属于一阶命题的那些实数,在论及它们时不能出现“对于所有实数”这种形式的短语;对于属于二阶命题函项的那些实数,在论及它们时仅能使用“一阶的所有实数”的短语,等等.如果遵循这种规定,则以往实数理论中的许多重要定义和定理都将失效.为了克服这种困难,罗素引进了“可化归公理”:“有一个a函项的类型(譬如说τ),使得给定任何a函项,有属于所说类型的某个函项与它形式等价”.它断言,任何阶的每一个函项都对应一个在形式上等价于它的直谓函项.接受这条公理,上述困难便可克服,因为依据它我们可以说,虽然我们论及实数的命题函项确实有不同的阶,但对每一个论及一个实数的高阶命题函项都有一个相应的论及同样实数的直谓函项,这一函项为同样的有理数所满足而不为其他有理数所满足,这样我们论及的仍都是直谓函项从而使许多定义和定理仍然有效.罗素认为,可化归公理与无穷公理和选择公理一样,它对于推演某些数学结论来说是必需的,但我们无法假定它确实是真,可是我们又不能说有无方法完全废除这条公理.罗素的学生F.P.拉姆齐(Ramsey)于1926年沿着这个方向作了一些尝试.这样,罗素实际上是在其逻辑系统的基础上添加了少量的非逻辑公理(即无穷公理、选择公理和可化归公理)后,将经典数学推演出来.这项工作虽然不完全符合他原来所持的“将数学还原为逻辑”的宗旨,但是他具体地、系统地展开了从逻辑构造出数学的工作,这确实是数学基础研究中的一个重大成就.正因为如此,罗素所代表的逻辑主义与稍后的形式主义和直觉主义,堪称为现代数学基础研究中的三大数学哲学流派.在数学方面,罗素在《数学原理》第Ⅱ卷中花了大量的篇幅提出了“关系算术理论”.他先定义了两个关系P,Q的“相似”的概念,即有P领域对Q领域的那么一个相互关系产生者,凡是两项有P关系,它们的相关者就有Q关系,反之亦然.接着,他用相似关系定义了“关系数”的概念,即一个P关系的关系数就是那些在次序上和P相类似的关系的类.他认为,关系数完全是一种新的数,普通数是它的一种极其特殊化的例子;一切能用于序数的那些形式定律都能用于这种一般得多的关系数;借助关系算术,还可以对“结构”的概念加以精确的定义.但是关系算术理论并没有为世人所注意,对此罗素感到十分惋惜.在数理逻辑方面,罗素还发展了弗雷格和皮亚诺的工作,在《数学原理》中建立了一个完全的命题演算和谓词演算系统;发展并给出了一个完全的关系逻辑系统;以及提出了摹状词理论.关系,无论是对逻辑还是对数学,都是一个重要而基本的概念.关于关系逻辑的理论,在C.皮尔斯(Peirce)和施罗德的工作中就有了一些,但很不完全,而罗素在这方面的工作却是显著的.在关系逻辑中,他论及到关系的许多重要概念,如前域、后域、关系域、逆关系等等.他认为这些概念都是摹状函项,因此他认为可以用摹状函项来定义每一种关系.如R是任意一个一对多的关系,摹状函项即是“与x有R关系的项”,或者简单地说,“x的R关系者”.他还详细地讨论了“一对多”、“一对一”、“次序”三种基本关系.在关系逻辑中,他还对关系演算进行了研究,涉及到关系与关系之间的“包含”、“交”、“并”、“否定”和“差”的演算.摹状词理论,是罗素于1905年在“论指称”(On denoting)一文中提出的.在这个理论中他认为应该把专有名词与确定摹状词区分开来.一个专有名词如果是有意义的,就必须指称一个对象.而确定摹状词(即形式为“如此这般的那个”的表达式)则可以完全没有任何指称,在这个意义上它们是一种“不完全的符号”,它们没有独立的意义.离开了在一个句子中的地位,它们就不代表某种对象,它们的意义只有在句子的前后关系中才能确定.他主张取消摹状词短语,把它们表达为不完全符号,即把摹状词短语扩展为存在陈述,并把这些存在陈述解释为断定某一事物具有包含于那个摹状词中的属性.例如,命题“这座金山并不存在”可以改为:“对x的一切值来说,‘x是金的而且是一座山’这个命题函项总是假的.”在逻辑方面,罗素还强调应将命题与命题函项区别开来,将蕴涵与推理区别开来.以前人们认为逻辑是关于推理的理论,他则认为逻辑是关于推理合法性的理论,即关于蕴涵的理论.他说,“在我们从一个命题有效地推出另一个命题之处,无论我们察觉与否,都是根据两命题间成立的一个关系推导的:事实上,理智在推理中是纯粹接受的,就象常识上认为理智对可感对象的知觉是纯粹接受的一样”.(《数学的原理》,第33页)。

伯特兰·罗素伯特兰·罗素(Bertrand Russell,1872-1970)——二十世纪英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家,无神论或者不可知论者,也是上世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家。

伯特兰·罗素(全名:伯特兰·阿瑟·威廉·罗素,Bertrand Arthur William Russell,1872年5月18日-1970年2月2日)第三代罗素伯爵,是二十世纪最有影响力的哲学家、数学家和逻辑学家之一,同时也是活跃的政治活动家,并致力于哲学的大众化、普及化。

无数人将罗素视为这个时代的先知,而与此同时罗素的许多政治立场却又是十分有争议性的。

1872年5月罗素出生于英国威尔士的一个贵族家庭,祖父约翰·罗素勋爵在1840年代曾两次出任英国首相,父亲安伯雷子爵是一名无神论者。

罗素的母亲也出生贵族,她在罗素2岁时便去世了,2年后,罗素的父亲也去世。

罗素是这个辉格党家庭的第二个儿子,他的教父是哲学家约翰·斯图亚特·弥尔。

在双亲去世后,罗素和他的哥哥富兰克·罗素(未来的第二代罗素伯爵)就由祖父母抚养长大。

与当时其他上流社会的子女一样,罗素由家庭教师专门教授。

罗素在17岁时认识了美国人阿莉丝·皮尔索尔·史密斯,很快便爱上了这位姑娘,两人在1894年结婚。

这段婚姻在1911年宣告结束,主要是因为罗素的不专情:他和包括奥特林·莫瑞尔夫人在内的多人都曾有过亲密的接触。

1890年罗素进入剑桥大学三一学院学习哲学、逻辑学和数学,大学前三年,他专攻数学,获数学荣誉学位考试的第七名。

第四年转攻哲学,获伦理科学(当时的哲学)荣誉考试第一名。

1893年获数学荣誉学士学位一级,接着改学哲学。

1894年获道德哲学荣誉学士学位一级。

毕业后曾游学德国学经济,受马克思主义影响,回国后,在伦敦大学政治和经济学院任讲师。

伯特兰·罗素简介伯特兰·姓名:伯特兰·罗素(bertrand russell)性别:男出生年月:1872-1970国籍:英国所获奖项:1950年诺贝尔文学奖伯特兰·罗素(bertrand russell,1872-1970)英国哲学家、数学家、社会学家,也是本世纪西方最著名、影响最大的学者和社会活动家。

生于英国威尔士莫矛斯郡特雷莱克一个贵族世家。

父母是思想激进的自由主义者,积极参加社会革命活动。

祖父罗素伯爵是辉格党(自由党前身)著名政治家,在维多利亚女王时代曾两次出任首相。

罗素年幼时,父母相继去世,他是在祖母照管和教育下长大的。

家庭的自由主义传统和祖母的独立不羁的性格对罗素思想的形成起了决定性作用。

罗素的童年很孤寂,他经常在家中荒凉失修的大花园里独自散步冥思,是大自然、书本和数学把他从孤独和绝望中拯救出来,特别是对数学的迷恋,成为他的主要兴趣。

1890年,他考入剑桥大学,结识了很多良师益友。

大学前三年,他专攻数学,获数学荣誉学位考试的第七名。

第四年转攻哲学,获伦理科学(当时的哲学)荣誉考试第一名。

1908年被选为皇家学会会员。

1910年,任剑桥大学讲师,1914年又任该校三一学院研究员。

1949年成为英国皇家学会的荣誉研究员。

其间,他多次去美国讲学、访问和演讲。

20年代初,曾到中国讲学一年。

50年代后,主要是从事社会政治活动。

罗素一生兼有学者和社会活动家的双重身份,以追求真理和正义为终生职志。

作为哲学家,他的思想大致经历了绝对唯心主义、逻辑原子论、新实在论、中立一无论等几个阶段。

他的主要贡献首先是在数理逻辑方面,他由数理逻辑出发,建立起来的逻辑原子论和新实在论,使他成为现代分析哲学的创始人之一。

在对真理的求索中,罗素从无门户之见,善于向各方面学习,善于自我省察,不断修改自己的观点。

但他又从来不是关在书斋里不问世事的学者。

从青年时代起,他一积极参加社会、政治活动,追求并捍卫社会主义。

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (born in.1872 and died in.1970) was a British philosopher, logician, essayist and social critic best known for his work in mathematical logic and analytic philosophy. His most influential contributions include his defense of logicism (the view that mathematics is in some important sense reducible to logic), his refining of the predicate calculus introduced by Frege (which still forms the basis of most contemporary logic), his defense of neutral monisme (the view that the world consists of just one type of substance that is neither exclusively mental nor exclusively physical), and his theories of definite descriptions and logical automisme Along with GE moore, Russell is generally recognized as one of the founders of modern analytic philosophy. Along with Kurt Godel, he is regularly credited with being one of the most important logicians of the twentieth century.

Over the course of his long career, Russell made significant contributions, not just to logic and philosophy, but to a broad range of subjects including education, history, political theory and religious studies. In addition, many of his writings on a variety of topics in both the sciences and the humanities have influenced generations of general readers.

After a life marked by controversy—including dismissals from both Trinity College, Cambridge, and City College, New York—Russell was awarded the Order of Merit in 1949 and the Nobel Prize for Literature in 1950. Noted for his many spirited anti-war and anti-nuclear protests, Russell remained a prominent public figure until his death at the age of 97.。