物理层与数据链路层

- 格式:ppt

- 大小:12.51 MB

- 文档页数:132

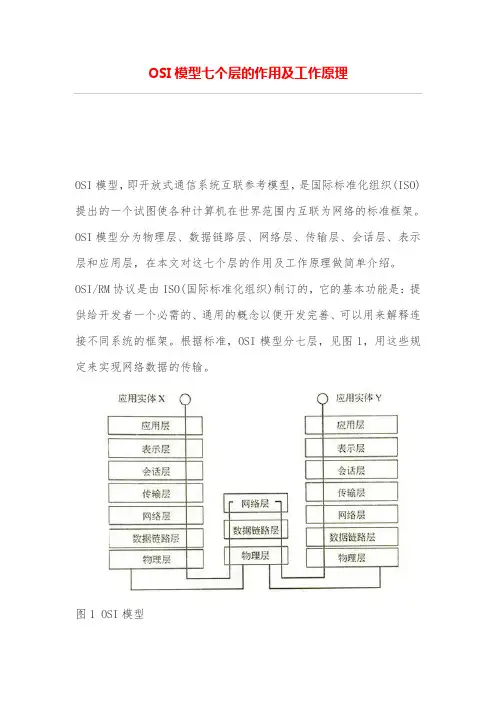

OSI模型七个层的作用及工作原理OSI模型,即开放式通信系统互联参考模型,是国际标准化组织(ISO)提出的一个试图使各种计算机在世界范围内互联为网络的标准框架。

OSI模型分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,在本文对这七个层的作用及工作原理做简单介绍。

OSI/RM协议是由ISO(国际标准化组织)制订的,它的基本功能是:提供给开发者一个必需的、通用的概念以便开发完善、可以用来解释连接不同系统的框架。

根据标准,OSI模型分七层,见图1,用这些规定来实现网络数据的传输。

图1 OSI模型1、物理层(Physical Layer)OSI模型的最底层或第一层。

该层包括物理联网媒介,如电缆连线连接器,主要是对物理连接方式、电气特性、机械特性等做一些规定,制订相关标准,这样大家就可以按照相同的标准开发出通用的产品,很明显直流24V与交流220V是无法对接的,因此就要统一标准,大家都用直流24V吧,至于为什么采用24V呢?您就当是争执各方妥协的结果吧。

所以,这层标准解决的是数据传输所应用的设备标准的问题。

物理层的协议产生并检测电压,以便发送和接收携带数据的信号。

尽管物理层不提供纠错服务,但它能够设定数据传输速率并监测数据出错率,网络物理问题,如电线断开,将影响物理层。

用户要传递信息就要利用一些物理媒体,如双绞线、同轴电缆等,但具体的物理媒体并不在0SI的7层之内,有人把物理媒体当做第0层,物理层的任务就是为它的上一层提供一个物理连接,以及它们的机械、电气、功能和过程特性。

如规定使用电缆和接头的类型、传送信号的电压等。

在这一层,数据还没有被组织,仅作为原始的位流或电气电压处理,请注意,我们所说的通信仅仅指数字通信方式,因此,数据的单位是比特(位-bit)。

2、数据链路层(Datalink Layer)OSI模型的第二层。

它控制网络层与物理层之间的通信,解决的是所传输的数据的准确性的问题。

数据链路层的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传递。

OSI模型的7个层次分别是物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层!为了和方便讲解数据传输的过程,我就从最上层应用层将起(第一层是物理层,千万别搞反了,这是初学者很容易犯的错误)-------应用层:为用户访问网络提供一个应用程序接口(API)。

数据就是从这里开始产生的。

--------表示层:既规定数据的表示方式(如ACS码,JPEG编码,一些加密算法等)!当数据产生后,会从应用层传给表示层,然后表示层规定数据的表示方式,在传递给下一层,也就是会话层--------会话层:他的主要作用就是建立,管理,区分会话!主要体现在区分会话,可能有的人不是很明白!我举个很简单的例子,就是当你与多人同时在聊QQ的时候,会话层就会来区分会话,确保数据传输的方向,而不会让原本发给B的数据,却发到C那里的情况!---这是面向应用的上三层,而我们是研究数据传输的方式,所以这里说的比较简要,4下层是我们重点研究的对象--------传输层:他的作用就是规定传输的方式,如可靠的,面向连接的TCP。

不可靠,无连的UDP。

数据到了这里开始会对数据进行封装,在头部加上该层协议的控制信息!这里我们通过具体分析TCP和UDP数据格式来说明首先是TCP抱文格式,如下图我们可以看到TCP抱文格式:第1段包括源端口号和目的端口号。

源端口号的主要是用来说明数据是用哪个端口发送过来的,一般是随即生成的1024以上的端口号!而目的端口主要是用来指明对方需要通过什么协议来处理该数据(协议对应都有端口号,如ftp-21,telnet-23,dns-53等等)第2,3段是序列号和确认序列号,他们是一起起作用的!这里就涉及到了一个计算机之间建立连接时的“3次握手过程”首先当计算机A要与计算机B通信时,首先会与对方建立一个会话。

而建立会话的过程被称为“3次握手”的过程。

这里我来详细将下“3次握手”的过程。

首先计算机A会发送一个请求建立会话的数据,数据格式为发送序号(随即产生的,假如这里是序号=200),数据类型为SYN(既请求类型)的数据,当计算机B收到这个数据后,他会读取数据里面的信息,来确认这是一个请求的数据。

osi模型的七个层次

osi模型的七个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

开放式系统互联通信参考模型(简称OSI模型)是一种概念模型,由国际标准化组织提出,一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架,定义于ISO/IEC 7498-1。

OSI模型简介

一、模型定义开放式系统互联通信参考模型(英语:Open System Interconnection Reference Model,缩写为OSI),简称为OSI模型(OSI model),一种概念模型,由国际标准化组织提出,一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架。

定义于ISO/IEC 7498-1。

二、层次划分根据建议X.200,OSI将计算机网络体系结构划

分为以下七层,标有1~7,第1层在底部。

这七层分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

1、物理层: 将数据转换为可通过物理介质传送的电子信号相当于邮局中的搬运工人。

2、数据链路层: 决定访问网络介质的方式。

3、网络层: 使用权数据路由经过大型网络相当于邮局中的排序工人。

4、传输层: 提供终端到终端的可靠连接相当于公司中跑邮局的送信职员。

5、会话层: 允许用户使用简单易记的名称建立连接相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书。

6、表示层: 协商数据交换格式相当公司中简报老板、替老板写信的助理。

7、应用层: 用户的应用程序和网络之间的接口。

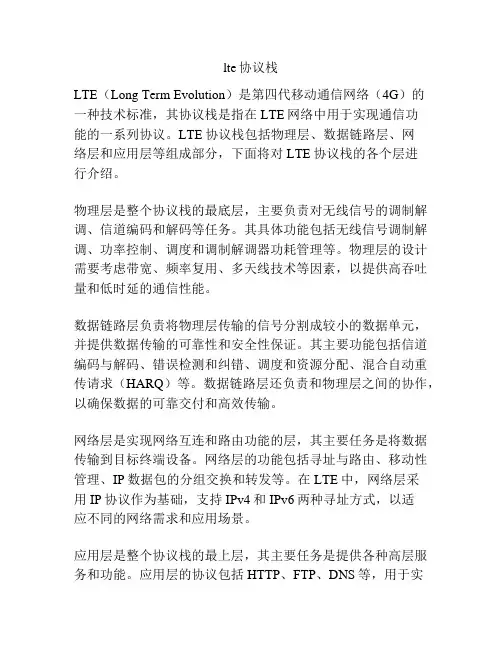

lte协议栈LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信网络(4G)的一种技术标准,其协议栈是指在LTE网络中用于实现通信功能的一系列协议。

LTE协议栈包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等组成部分,下面将对LTE协议栈的各个层进行介绍。

物理层是整个协议栈的最底层,主要负责对无线信号的调制解调、信道编码和解码等任务。

其具体功能包括无线信号调制解调、功率控制、调度和调制解调器功耗管理等。

物理层的设计需要考虑带宽、频率复用、多天线技术等因素,以提供高吞吐量和低时延的通信性能。

数据链路层负责将物理层传输的信号分割成较小的数据单元,并提供数据传输的可靠性和安全性保证。

其主要功能包括信道编码与解码、错误检测和纠错、调度和资源分配、混合自动重传请求(HARQ)等。

数据链路层还负责和物理层之间的协作,以确保数据的可靠交付和高效传输。

网络层是实现网络互连和路由功能的层,其主要任务是将数据传输到目标终端设备。

网络层的功能包括寻址与路由、移动性管理、IP数据包的分组交换和转发等。

在LTE中,网络层采用IP协议作为基础,支持IPv4和IPv6两种寻址方式,以适应不同的网络需求和应用场景。

应用层是整个协议栈的最上层,其主要任务是提供各种高层服务和功能。

应用层的协议包括HTTP、FTP、DNS等,用于实现互联网接入、内容下载和域名解析等功能。

此外,应用层也支持多媒体业务的传输和处理,如语音通话、视频流媒体等。

除了以上四个主要层次外,LTE协议栈还包括安全层和控制层。

安全层用于提供通信的保密性、完整性和认证等安全功能,以防止数据泄露和网络攻击。

控制层则负责网络的管理和控制功能,包括寻呼、接入控制、呼叫建立和释放等。

总之,LTE协议栈是实现LTE网络功能的核心部分,其各个层次之间密切协作,共同实现数据的传输和处理。

物理层提供无线信号的调制解调和信道编码解码等功能,数据链路层负责对数据进行分割和编码纠错,网络层实现数据的路由和转发,应用层提供各种高层服务和功能。

5g协议栈5G协议栈是指用于第五代移动通信技术的通信协议的集合。

它由多个层级组成,每个层级都负责不同的功能和任务。

下面将介绍5G协议栈的组成和主要功能。

首先,5G协议栈分为物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层五个层级。

物理层是5G协议栈中的最底层,主要负责调制解调、信道编码、信号调制等功能,将数据转换为无线信号进行传输。

数据链路层是在物理层之上的一层,主要负责将物理层传输过来的数据进行分组和整理,并实现可靠的数据传输和错误检测。

网络层是在数据链路层之上的一层,主要负责数据的路由选择和寻址,以及数据的分组和重组等功能。

网络层还负责与其他网络进行通信,实现互联网接入和转发功能。

传输层是在网络层之上的一层,主要负责数据的可靠传输和流量控制。

传输层使用TCP协议和UDP协议,实现了可靠的数据传输和流量控制功能。

应用层是在传输层之上的一层,主要负责用户应用程序和网络的交互。

应用层包括HTTP、SMTP、FTP等协议,实现了不同应用之间的数据传输和通信。

5G协议栈的主要功能包括高速数据传输、低延迟通信和大容量连接等。

通过物理层的优化和创新,5G协议栈实现了更高的传输速率和更低的传输延迟,提供了更好的用户体验。

同时,5G协议栈支持大量的设备连接,实现了物联网的应用场景。

值得一提的是,5G协议栈还支持网络切片技术。

网络切片将网络资源划分为多个独立的逻辑网络,每个网络可以根据不同的需求进行优化和配置,实现个性化的服务。

网络切片技术使得5G网络可以满足不同应用场景的需求,例如增强移动宽带、车联网、工业自动化等。

总之,5G协议栈是第五代移动通信技术的核心部分,它由物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层五个层级组成。

5G协议栈实现了高速数据传输、低延迟通信和大容量连接等功能,并支持网络切片技术,满足不同应用场景的需求。

plc通讯原理PLC通信原理是指计算机与PLC之间的通信方式和协议。

通信是PLC应用的关键技术之一,通过通信可以实现PLC与上位计算机、其他PLC、人机界面等设备之间的数据交换和控制命令传递。

PLC通信原理一般包括物理层、数据链路层和网络层三个层次。

1. 物理层:物理层是指PLC与通信设备之间的硬件连接和电信号传输的规范。

常用的物理层接口有串行接口(如RS232、RS485)、并行接口和以太网接口等。

物理层的选择要考虑通信距离、传输速率和抗干扰能力等因素。

2. 数据链路层:数据链路层负责传输数据的可靠性和安全性。

常用的数据链路层协议有Modbus、Profibus、Ethernet/IP等。

数据链路层协议规定了数据帧的格式、数据校验、帧确认等机制,以确保数据的正确传输。

3. 网络层:网络层是指PLC与网络设备之间的通信协议。

常见的网络层协议有TCP/IP、UDP等。

网络层协议规定了数据的传输方式、IP地址分配和路由选择等。

PLC通信原理的实现过程一般包括以下几个步骤:1. 建立连接:PLC与通信设备之间通过物理接口连接,确保电信号的传输。

2. 配置通信参数:PLC和通信设备之间需要配置相应的通信参数,如波特率、数据位数、校验方式等,以确保数据的正确传输。

3. 协议通信:PLC和通信设备之间通过协议进行数据交换。

PLC按照协议规定的格式封装和解析数据,通过数据帧的发送和接收来实现通信。

4. 数据处理:PLC接收到的数据需要进行处理和解析,根据需要提取相应的数据进行控制逻辑的运算和判断。

5. 异常处理:在通信过程中,可能会出现数据丢失、传输错误等异常情况,需要由PLC进行相应的错误处理和重传机制。

通过PLC通信原理的理解和应用,可以灵活地与其他设备进行数据交换,实现分布式控制和远程监控等功能。

在工业自动化领域具有广泛的应用前景。

4g模组通讯的原理4G模组通讯的原理随着移动通信技术的不断发展,4G技术成为了当前移动通信领域的主流。

4G模组作为4G通信的核心组件,起到了连接终端设备和网络的重要作用。

本文将从物理层、数据链路层和网络层三个方面,介绍4G模组通讯的原理。

一、物理层物理层是4G模组通讯的基础,主要负责将数字信号转换为模拟信号进行传输。

4G模组通讯使用的是OFDM(正交频分复用)技术,它将数据流分为多个子载波,并在频域上进行正交分配。

这种技术能够提高系统的频谱效率和抗干扰能力。

在发送端,4G模组将数字信号转换为模拟信号,并进行调制。

调制方式一般采用QAM(正交振幅调制)或者PSK(相位移键控)等技术。

调制后的信号经过滤波、放大和混频等处理,最终发送到天线。

在接收端,天线接收到信号后,经过滤波、放大和混频等处理,将信号转换为模拟信号。

然后,模拟信号经过解调处理,转换为数字信号,再经过解调、去重复等处理,最终得到原始数据。

二、数据链路层数据链路层主要负责数据的分段、封装以及数据的传输控制。

4G模组通讯采用的是TD-LTE(时分双工长时演进)技术,它将上行和下行数据通过时分复用的方式进行传输。

在发送端,数据链路层将上层数据进行分段和封装,并添加相应的控制信息,形成数据帧。

然后,数据帧通过调度算法进行调度,分配到相应的子载波上进行传输。

在接收端,数据链路层接收到数据帧后,进行解封装和解码,将数据还原为上层数据。

然后,数据链路层将数据交给上层进行处理。

三、网络层网络层主要负责数据的路由选择和传输控制。

4G模组通讯采用的是IP协议,通过互联网实现数据的传输。

在发送端,网络层将上层数据进行分组,并添加相应的IP头部信息。

然后,网络层根据路由选择算法选择最佳的传输路径,并将数据分组通过路由器发送到目标地。

在接收端,网络层接收到数据分组后,根据IP头部信息进行解析,并根据目标IP地址进行路由选择。

然后,网络层将数据分组通过路由器转发到上层。

1.简要描述OS1参考模型和TCPP参考模型包含的层次

2Ex

OSI参考模型主要包括七个层次:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

1、物理层:物理层是OSI参考模型的最低层,它利用传输介质为数据链路层提供物理连接。

2、数据链路层:数据链路层是为网络层提供服务的,解决两个相邻结点之间的通信问题,传送的协议数据单元称为数据帧。

3、网络层:网络层是为传输层提供服务的,传送的协议数据单元称为数据包或分组。

4、传输层:传输层的作用是为上层协议提供端到端的可靠和透明的数据传输服务,包括处理差错控制和流量控制等问题。

5、会话层:会话层主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信(对话),即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。

6、表示层:表示层处理流经结点的数据编码的表示方式问题,以保证一个系统应用层发出的信息可被另一系统的应用层读出。

7、应用层:应用层是OSI参考模型的最高层,是用户与网络的接口。

tcp/ip参考模型分为4层,分别为:

1、数据链路层,实现网卡接口的网络驱动程序,以处理数据在物理媒介上的传输;

2、网络层,实现数据包的选路和转发;

3、传输层,为两台主机上的应用程序提供端到端的通信;

4、应用层,负责处理应用程序的逻辑。

介质访问控制方法介质访问控制方法是指对数据传输介质进行访问控制的技术手段,通过对数据传输介质的访问进行管理和控制,可以有效地保护数据的安全性和完整性。

在网络通信和信息传输过程中,介质访问控制方法起着非常重要的作用,它可以有效地防止未经授权的用户或设备对数据传输介质的非法访问,从而保障数据传输的安全和可靠性。

介质访问控制方法主要包括物理层介质访问控制和数据链路层介质访问控制两种方式。

物理层介质访问控制是指通过对数据传输介质的物理特性进行管理和控制,来实现对数据传输的访问控制。

常见的物理层介质访问控制技术包括载波侦听多址接入(CSMA)、载波侦听多址接入/碰撞避免(CSMA/CA)和载波侦听多址接入/碰撞检测(CSMA/CD)等。

这些技术可以有效地避免数据传输介质上的冲突和碰撞,保证数据传输的顺利进行。

数据链路层介质访问控制是指通过对数据链路层的协议和技术进行管理和控制,来实现对数据传输的访问控制。

常见的数据链路层介质访问控制技术包括逻辑链路控制(LLC)、介质访问控制子层(MAC)和逻辑拓扑控制等。

这些技术可以有效地控制数据传输的访问权限和优先级,保证数据传输的安全和可靠。

除了物理层和数据链路层的介质访问控制方法外,还可以通过网络层和应用层的安全协议和技术来实现对数据传输介质的访问控制。

例如,网络层的IPsec协议可以对数据传输进行加密和认证,从而保护数据的安全性;应用层的访问控制列表(ACL)可以对数据传输的访问进行精细化控制,实现对特定用户或设备的访问权限管理。

总的来说,介质访问控制方法是保障数据传输安全的重要手段,它通过对数据传输介质的访问进行管理和控制,可以有效地防止未经授权的用户或设备对数据传输的非法访问,从而保障数据传输的安全和可靠。

在实际应用中,我们可以根据具体的网络环境和安全需求,选择合适的介质访问控制方法来保护数据的安全性和完整性。

车用以太网通讯技术规范——物理层&数据链路层目录1 范围 (1)2 符号和缩写 (1)3 技术要求 (2)车用以太网通讯技术规范——物理层&数据链路层1范围本规范要求适用于高速以太网网络项目。

2符号和缩写2.1以太网通讯图1介绍了需要在以太网ECU中基于所需功能实现的OSI标准中的协议及其位置,本文档重点介绍物理层(OSI第1层)和数据链路的MAC层(OSI第2层)。

MAC图 1 车载以太网协议3技术要求3.1物理层物理端口分为100BASE-T1和100BASE-TX,其用途如表1所示。

3.1.1100BASE-T1物理层通信架构主要由PHY收发器、MDI接口和100BASE-T1信道3部分组成。

100BASE-T1信道包含ECU连接器、线缆和串联连接器。

图2介绍了在100BASE-T1的物理层架构下两个ECU在PHY级别进行通信所需的不同元件。

图 2 通信架构在设计时,必须满足基本要求:链路启动时间应低于100 ms(从正常上电至物理层正常工作时间)。

3.1.1.1信道100BASE-T1信道必须满足以下要求:a)信道总长度(不含支线)不大于15m;b)串联连接器不大于4个。

3.1.1.1.1线缆以太网总线的物理介质必须达到以下技术要求:a)以太网线束可以采用非屏蔽双绞线或者屏蔽双绞线,本标准推荐使用非屏蔽双绞线(UTP);b)非屏蔽双绞线可以有护套或无护套,推荐使用带护套线缆。

如果使用带护套线缆,在局部无线束护套的地方使用螺纹管实现阻抗匹配;c)隔离材料不应使用PVC线缆,应使用PP或者类似材料;d)双绞线物理介质参数具体限值见表2。

3.1.1.1.2连接器本规范中的连接器包含了串联连接器和ECU连接器,为了保证以太网通信,连接器必须满足表3和以下要求:a)接插件连接情况下,线缆未双绞部分长度<30mm;b)直角连接(线与接插件平行,需要直角连接)时,1个信号线需要按照最短的距离连接;c)直线连接(线与接插件垂直,直线连接)时,芯线长度差异<1mm;d)在无线束护套的地方使用的螺纹管需要和阻抗匹配。

CCDL(Common Bus Data Link)是一种常见的现场总线技术,它允许设备之间进行数据交换。

CCDL总线的基本原理可以概括为以下几部分:1. 物理层:CCDL采用一对半双工的RS-485作为物理层,实现了数据的串行传输。

在物理层中,传输介质可以是电缆、光缆或其他传输媒介。

2. 数据链路层:数据链路层负责数据的封装和解封装。

在CCDL中,数据链路层采用了主-从应答模式,即主设备发送请求,从设备响应并返回数据。

这种模式有助于简化网络拓扑,并确保数据传输的可靠性和稳定性。

3. 数据传输:CCDL支持双向数据传输,设备之间可以通过总线交换各种类型的数据。

在数据传输过程中,数据会被打包成帧,其中包含了起始位、数据位、校验位和停止位等信息。

设备接收到数据帧后,会进行解封装,提取出有效数据并进行处理。

4. 设备互联:CCDL支持多个设备互联,形成一个网络。

每个设备都需要有一个唯一的地址,以便与其他设备进行通信。

设备之间可以通过总线进行信息交换,实现数据共享、控制等功能。

5. 错误检测:CCDL支持错误检测和纠正机制,通过循环冗余校验(CRC)等方式,确保数据传输的准确性。

当检测到错误时,设备会自动进行错误纠正,以保证数据传输的可靠性。

6. 协议扩展:CCDL支持协议扩展,用户可以通过定义新的数据帧格式和功能来扩展总线协议。

这使得CCDL具有良好的可扩展性和适应性,能够适应不同场景的需求。

总的来说,CCDL总线的基本原理包括物理层、数据链路层、数据传输、设备互联、错误检测和协议扩展等几个方面。

这些原理保证了CCDL总线的稳定性和可靠性,使其成为一种广泛应用于工业控制领域的现场总线技术。

5G常用协议1. 介绍5G是第五代移动通信技术,具有更高的数据传输速度、更低的延迟和更大的网络容量。

为了实现这些特性,5G使用了一系列常用协议来管理通信过程。

这些协议包括物理层协议、数据链路层协议、网络层协议、传输层协议和应用层协议。

本文将详细介绍5G常用的各个协议。

2. 物理层协议物理层是5G通信中最底层的一层,负责将数字信号转换为模拟信号并进行传输。

在5G中,物理层采用了全新的技术,如超高频率、大规模天线阵列和波束赋形等。

物理层协议包括以下几个重要的标准:•调制解调器(Modulation and Demodulation):负责将数字数据转换为模拟信号以进行传输,并将接收到的模拟信号转换为数字数据。

•多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO):通过利用多个天线进行发射和接收,提高系统容量和覆盖范围。

•波束赋形(Beamforming):通过控制天线阵列的相位和幅度,将信号聚焦在特定的方向上,提高信号质量和覆盖范围。

3. 数据链路层协议数据链路层负责将物理层传输的数据划分为帧,并进行错误检测和纠正。

5G数据链路层协议包括以下几个重要的标准:•自适应调制与编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC):根据信道质量自动选择最佳的调制方式和编码方式,以提高数据传输速率和可靠性。

•混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ):在发生错误时,通过重新发送或使用冗余编码进行纠正来提高数据传输可靠性。

•无线资源调度(Radio Resource Management,RRM):根据用户需求和网络状态动态分配无线资源,以实现公平性和高效性。

4. 网络层协议网络层负责路由选择、地址分配和流量控制等功能。

5G网络层协议包括以下几个重要的标准:•IPv6:5G采用IPv6作为网络层协议,提供更多的IP地址空间以支持大规模设备连接。

电力协议104简介电力协议104(IEC 60870-5-104)是一种通信协议,用于在电力系统中实现远程监控和控制。

它是国际电工委员会(IEC)制定的一系列标准之一,旨在为电力系统提供可靠、高效的通信方式。

协议结构电力协议104由三层组成:物理层、数据链路层和应用层。

1.物理层:负责将数据从发送方传输到接收方。

常见的物理层传输介质包括串行接口、以太网和无线网络等。

2.数据链路层:负责将数据进行分帧,并提供可靠的传输机制。

数据链路层使用帧来组织数据,确保正确地传递到目标设备。

3.应用层:负责定义通信的规则和格式。

应用层定义了数据的结构、编码方式以及交互过程。

其中,IEC 60870-5-104使用了基于报文的通信模式。

协议特点1.高效性:电力协议104采用了基于报文的通信模式,具有较高的效率。

通过最小化报文大小和优化传输机制,可以在低带宽和高延迟的网络环境下实现快速响应。

2.可靠性:协议提供了可靠的数据传输机制,采用了多种错误检测和纠正技术,如循环冗余校验(CRC)和重传机制。

这些机制可以有效地保证数据的完整性和准确性。

3.安全性:电力协议104支持数据加密和身份验证等安全机制,确保通信过程中的数据保密性和完整性。

同时,还提供了访问控制功能,限制非授权用户对系统的访问。

4.灵活性:协议具有良好的灵活性,可以适应不同规模、不同结构的电力系统。

它支持多种通信方式,并提供了丰富的配置选项,使其能够满足各种需求。

应用领域电力协议104广泛应用于电力系统中的监控与控制领域。

以下是一些常见的应用场景:1.远程监测:通过电力协议104,运营商可以实时监测电网状态、设备运行情况等信息。

这有助于及时发现故障并采取相应措施,提高电网运行效率。

2.远程控制:通过协议提供的控制命令,运营商可以对电力系统进行远程操作,如开关设备、调整负载等。

这使得运营商能够快速响应变化的需求,提高电力系统的灵活性。

3.数据采集:协议支持多种数据采集方式,可以从各种设备中获取实时数据。

局域网的协议结构局域网(Local Area Network, LAN)是指在相对较小的范围内,例如办公室、校园或是某一个建筑物内部,由计算机、打印机、服务器以及其他网络设备组成的网络。

为了实现这些设备之间的通信和数据传输,局域网需要使用一套规范的协议结构。

本文将介绍局域网的协议结构。

局域网协议结构包括物理层、数据链路层和网络层三个部分。

首先是物理层(Physical Layer),它定义了局域网中的物理传输介质和电缆类型。

常见的物理传输介质包括双绞线、光纤和无线电波。

物理层还规定了数据信号的传输速率、编码方式和传输距离等参数。

常见的物理层协议包括以太网(Ethernet)、Wi-Fi和蓝牙等。

其次是数据链路层(Data Link Layer),它负责将物理层传输的数据包转换为适合在局域网中传输的帧(Frame)。

数据链路层协议主要有介质访问控制(Medium Access Control, MAC)和逻辑链路控制(Logical Link Control, LLC)两种。

其中MAC子层决定了数据包在物理介质上的访问规则,例如以太网中的CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)协议。

LLC子层则负责数据包的流控和差错控制等功能。

最后是网络层(Network Layer),它负责在局域网中实现数据包的路由和转发。

网络层使用IP(Internet Protocol)地址来标识网络中的设备,并通过路由器将数据包从源设备转发到目标设备。

网络层协议主要有IP协议和ICMP(Internet Control Message Protocol)协议。

其中IP协议定义了数据包的格式和地址分配方式,而ICMP协议则用于网络故障排查和错误报告。

除了物理层、数据链路层和网络层,局域网的协议结构还可扩展为更高层次的协议,如传输层和应用层。

链路聚合需要的条件链路聚合需要的条件链路聚合是一种网络技术,可以将多个物理链路组合成一个逻辑链路,从而提高网络带宽和可靠性。

在实际应用中,链路聚合需要满足一定的条件才能发挥其优势。

本文将从物理层、数据链路层和网络层三个方面介绍链路聚合需要的条件。

一、物理层条件1.支持双工通信的物理设备:链路聚合需要使用全双工通信方式,因此所有参与链路聚合的物理设备都必须支持双工通信。

2.相同的传输介质:为了保证数据传输的稳定性和可靠性,参与链路聚合的物理设备必须使用相同类型的传输介质。

例如,所有设备都必须使用同样类型的光纤或同样类型的铜缆。

3.相同的速率和协议:参与链路聚合的物理设备必须使用相同速率和协议进行数据传输。

如果速率不一致或协议不兼容,会导致数据传输失败或者丢失。

二、数据链路层条件1.支持LACP协议:LACP(Link Aggregation Control Protocol)是一种用于控制链路聚合过程的协议。

参与链路聚合的设备必须支持LACP协议,并且在配置时需要进行相应的设置。

2.相同的MAC地址:为了保证链路聚合后数据包的正确传输,参与链路聚合的设备必须使用相同的MAC地址。

在配置时需要进行相应设置,以确保所有设备使用相同的MAC地址。

3.支持透明传输:链路聚合需要将多个物理链路组合成一个逻辑链路,因此参与链路聚合的设备必须支持透明传输。

即,在数据传输过程中不会对数据包进行任何修改或者处理。

三、网络层条件1.支持IP负载均衡:链路聚合可以实现带宽叠加和负载均衡,因此参与链路聚合的设备必须支持IP负载均衡功能。

这样,可以将网络流量分散到多个物理链路上,从而提高网络带宽和可靠性。

2.支持STP协议:STP(Spanning Tree Protocol)是一种用于防止网络环路的协议。

在使用链路聚合技术时,可能会出现环路问题,因此参与链路聚合的设备必须支持STP协议,并进行相应配置。

3.支持VLAN技术:VLAN(Virtual Local Area Network)是一种将物理网络划分为多个逻辑网络的技术。

一块以太网网卡包括OS I(开方系统互联)模型的两个层。

物理层和数据链路层。

物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。

数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。

1.网卡的基本结构以太网卡中数据链路层的芯片一般简称之为MAC控制器,物理层的芯片我们简称之为PHY。

许多网卡的芯片把MA C和PHY的功能做到了一颗芯片中,比如I ntel 82559网卡的和3COM 3C905网卡。

但是M AC 和PHY的机制还是单独存在的,只是外观的表现形式是一颗单芯片。

当然也有很多网卡的MAC和PHY是分开做的,比如D-L INK的DFE-530TX等。

图一:MAC和PHY分开的以太网卡(点击放大)图二:MAC和PHY集成在一颗芯片的以太网卡(点击放大)①RJ-45接口②Transfo rmer(隔离变压器)③PHY芯片④MAC芯片⑤E EPROM ⑥BOOTROM插槽⑦WOL接头⑧晶振⑨电压转换芯片⑩LED指示灯2.什么是MAC?首先我们来说说以太网卡的M AC芯片的功能。

以太网数据链路层其实包含MAC(介质访问控制)子层和LLC(逻辑链路控制)子层。

一块以太网卡MAC芯片的作用不但要实现MAC子层和LLC子层的功能,还要提供符合规范的PCI界面以实现和主机的数据交换。

MAC从PCI总线收到IP数据包(或者其他网络层协议的数据包)后,将之拆分并重新打包成最大1518Byte,最小64Byte的帧。

这个帧里面包括了目标MA C地址、自己的源MA C地址和数据包里面的协议类型(比如IP数据包的类型用80表示)。

最后还有一个DW ORD(4Byte)的CRC码。

三层交换原理随着计算机网络的快速发展,传统的网络交换技术已经不能满足大规模网络的需求。

为了提高网络的传输效率和可靠性,三层交换技术应运而生。

三层交换原理是现代网络通信中的重要基础,本文将详细介绍三层交换原理及其工作方式。

一、三层交换原理的概述三层交换原理是指将网络交换设备分为三层进行数据传输处理的一种技术。

它将物理层、数据链路层和网络层进行了分离,使得交换设备能够根据网络层的地址信息进行数据转发和路由选择。

三层交换技术能够实现更快速、更灵活的数据传输,提高网络的整体性能和可扩展性。

二、三层交换原理的工作方式1. 物理层:物理层是网络中最底层的一层,主要负责传输原始的比特流。

在三层交换设备中,物理层主要包括物理端口和物理链路。

物理端口是设备与外界连接的接口,物理链路是连接两个物理端口的传输媒介。

2. 数据链路层:数据链路层负责将物理层传输的比特流转换为帧,并对帧进行处理和管理。

在三层交换设备中,数据链路层主要包括MAC地址表和交换引擎。

MAC地址表用于记录设备的物理地址和端口的对应关系,交换引擎用于控制帧的转发和过滤。

3. 网络层:网络层负责将数据链路层传输的帧转换为数据包,并对数据包进行路由选择和转发。

在三层交换设备中,网络层主要包括路由表和路由引擎。

路由表用于记录网络层地址和下一跳的对应关系,路由引擎用于控制数据包的转发和路由选择。

三、三层交换原理的优点1. 提高网络的传输效率:三层交换设备能够根据网络层的地址信息进行数据转发和路由选择,从而实现快速的数据传输和路由选择,提高网络的传输效率。

2. 提高网络的可靠性:三层交换设备能够根据网络层的地址信息进行数据转发和路由选择,从而实现冗余路径的选择和数据包的备份,提高网络的可靠性。

3. 提高网络的扩展性:三层交换设备能够根据网络层的地址信息进行数据转发和路由选择,从而实现网络的灵活扩展和配置,提高网络的扩展性。

四、三层交换原理的应用场景1. 大规模企业网络:三层交换设备能够根据网络层的地址信息进行数据转发和路由选择,从而实现快速的数据传输和路由选择,适用于大规模企业网络的搭建和管理。