结核病新药和新治疗方案的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:5

结核病药物治疗新进展研究理想的抗结核药物具有杀菌灭菌或较强的抑菌作用,毒性低、不良反应少、价廉使用方便、药源充足;经口服或注射后药物能在血液中达到有效浓度并能渗入吞噬细胞腹膜腔或脑脊液内疗效迅速而持久。

肺结核治疗中常用的药物有:1、异烟肼(Isoniazid,INH,H)药理作用及作用机制对结核分枝杆菌具有强大的杀菌作用,是全效杀菌药。

对其他细菌、病毒无作用。

对结核分枝杆菌的最低抑菌浓度(MIC)为0.02~0.05μg/ml,可杀灭细胞内或细胞外的结核分枝杆菌,异烟肼分子量小,口服后几乎完全吸收。

生物利用度达90%,口服300 mg 的剂量,1~2 小时达高峰浓度,1~4 小时血浓度0.6~3.4μg/ml。

主要不良反应①周围神经炎:四肢感觉异常,肌肉痉挛等。

②中枢症状:欣快感,兴奋,记忆力减退,抑郁,中毒性脑病,癫痫发作等。

⑧肝脏损害:转氨酶升高,极少有黄疸出现,发生急性肝坏死或肝萎缩者更为罕见。

④内分泌失调:男性乳房增大,柯兴氏综合征,月经不调,阳痿等。

⑤血液系统:贫血,白细胞、血小板减少等。

⑥过敏反应:皮疹,药物热。

⑦胃肠道反应:恶心,呕吐,腹泻,便秘等。

2、利福平(Rifampicin,RFP,R)药理作用及作用机制对结核分枝杆菌和其他分枝杆菌的最低抑菌浓度(MIC)为0.39~1.56μg/ml。

最低杀菌浓度(MBC)0.78~3.125μg/ml,血浓度比MIC 高75 倍,对细胞内、细胞外、任何生长环境、生长状态的结核分枝杆菌均有杀菌作用,是一种完全杀菌药。

作用机制:利福平与细菌的RNA 聚合酶β亚基结合,干扰信息核糖核酸(mRNA)的合成,进而阻碍其DNA 的合成,抑制结核分枝杆菌的生长,繁殖,导致细菌死亡。

主要不良反应①肝损害:多为一过性转氨酶升高,可出现黄疸,亦可引起急性坏死性肝炎。

③胃肠道反应:恶心,呕吐,腹痛,腹泻等。

③过敏反应:用于间歇疗法或治疗间断后再用药时易发生过敏反应。

抗结核新药研究进展陈大勇结核病是目前全球面临的公共卫生和社会问题。

据统计,全球每年新发病人1000万人,而每年死于结核病的患者高达300万人。

结核病的初始耐药率为28.1%,继发耐药率为41.1%。

因此,新型抗结核药物的研发已成为当务之急。

下面对抗结核新药的研究进展做一简介。

1.利福霉素类药物利福喷丁(Rifapentine)为利福平的环戊基衍生物,其体外抑菌作用比利福平强2~4倍,是一种长效抗结核药物,一周给药1~2次,每次500~600毫克。

近年对本品进行延长给药间歇至两周1次的可行性研究发现,该药的治疗结束痰菌阴转率为98.9%,故认为是一种价廉、高效、低毒且适用于临床督导给药的新药。

利福布丁(Rifabutin)的抗菌活性为利福平的2~4倍,对利福平敏感菌的MIC是低的(<0.06微克/毫升),而对利福平耐药菌株的MIC则明显增高(范围为0.25~16.0微克/毫升)。

它与利福平存在交叉耐药,但它的MIC比较宽的范围又显示利福平耐药菌株对利福布丁有一定的敏感性。

本品的亲脂性、透过细胞壁和干扰DNA生物合成的能力均强于后者,使其能够集中分布在巨噬细胞内且具有较强的活性。

KRM1648(Benzoxazinorifamycin)系新合成的利福平衍生物,属于苯并(口恶)嗪利福霉素,由于本品比利福平有更强的杀菌作用,即使对利福平有耐药性,也能发挥一定的杀菌作用。

此外,正在研究中的还有F22、F22Q、CGP7074CGP27557等新型长效抗结核药物。

2.氟喹诺酮类药物由于结核杆菌暴露于氟喹诺酮类药物时自发突变率很低,约为1/106~1/107,同时,此类药与其它抗结核药物之间无交叉耐药性,并具有体内分布广、安全性高、不良反应少、价格相对低廉等特点,因已成为治疗耐药结核杆菌感染的主要药物之一。

氧氟沙星是第一个治疗结核病的氟喹诺酮类药物。

香港已将氧氟沙星与其它药物配伍,作为多耐药慢性肺结核病复治的常规药物。

·109·抗结核病药物的研究进展王改利 郑州澍青医学高等专科学校 河南郑州 450000摘 要:结核病是由感染结核分枝杆菌引起的一种慢性呼吸道传染病,可攻击机体的多个组织与器官,其中以肺部感染最常见。

目前,肺结核传染病依然是世界重大疫情之一,其发病率逐年增长,病情不断恶化,严重威胁着人们的身体健康。

近年来,随着多药耐药结核病和广泛耐药结核病的不断出现,使得抗结核药物的研究开发备受公众关注。

因此,本文对抗结核病药物的治疗现状及临床合理用药进行作一综述,以对后期临床用药及新药研究提供一定的参考价值。

关键词:肺结核 抗结核药物 耐药 合理用药结核传染病是影响人们安全的重大隐患之一,已经成为全球性的公众健康问题。

肺结核是一种临床上发病率高的呼吸道传染性疾病。

临床常见咳血、咳嗽、低热等典型症状。

患者在疾病早期并察觉不到异常症状,且常出现误诊漏诊的情况,等到病情处于严重阶段时,不仅治疗难度明显提升,而且患者的生理、心理以及经济方面的压力也随之增加,因此,早期有效诊断检查方式尤为重要[1-2]。

近年来,随着多药耐药结核病和广泛耐药结核病的不断出现,使得抗结核药物的研究开发备受关注。

治疗肺结核患者,合理的用药方案可提高治疗效果,避免耐药及病情复发。

因此,本次研究主要探讨抗结核病药物的治疗现状及临床合理用药,为后期临床用药及新药研究提供一定的参考价值。

1肺结核的病原学及其发病机制1.1…病原学结核菌是德国微生物学家Robert…Koch在1882年实验过程中发现的。

结核分枝杆菌被证实为肺结核的主要感染病菌,致病率高达…90%以上。

结核分枝杆菌的形态较复杂,在显微镜下,结核菌为细长稍弯曲或直的杆菌[3]。

蛋白、类脂质及多糖为该病菌的主要组成物质。

其中蛋白可以引起患者的过敏性反应,类脂质则是结核节的主要致病物质,会造成患者组织的坏死及结核的变态反应,多糖则会影响患者的免疫系统。

1.2…发病机制在肺结核患者中,涂阳性肺结核患者的传染性明显高于涂阴性患者,结核分枝杆菌主要通过空气传播。

肺结核的新型治疗方法与疗法创新肺结核是一种由结核杆菌引起的传染病,它主要侵袭人体的肺部,导致咳嗽、疲劳、发热等症状。

多年以来,传统的治疗方法主要是使用抗结核药物,例如异烟肼、利福平等。

然而,由于结核杆菌的逐渐耐药性增强,传统治疗方法已经显示出局限性。

为了克服这些挑战,科学家们不断努力创新,积极探索新型的肺结核治疗方法与疗法。

本文将介绍一些最新的治疗方法与疗法创新。

1. 免疫疗法的创新免疫疗法是一种通过增强免疫系统的功能来对抗肺结核的治疗方法。

近年来,科学家们在免疫疗法领域取得了显著的进展。

例如,伊多鲁代酸(IDO)抑制剂的使用已经被证明可以减少肺结核病病变的扩散,并且显著提高患者的存活率。

此外,免疫检查点抑制剂也被用于治疗肺结核,通过阻断抑制免疫细胞的信号传导,有效激发机体的免疫反应。

2. 基因治疗的突破基因治疗是一种利用基因工程技术来治疗疾病的方法。

针对肺结核的基因治疗已经取得了一些突破性进展。

例如,科学家们发现,通过靶向干扰RNA的治疗策略,可以抑制肺结核病原菌的生长和复制过程,并阻断其对宿主免疫系统的干扰。

此外,基因编辑技术如CRISPR-Cas9也被用于修复与肺结核相关的基因突变,进一步改善患者的治疗效果。

3. 抗菌肽的应用抗菌肽是一类具有抗菌活性的小分子肽段,它们具有广谱抗菌活性并具有较低的耐药性风险。

近年来,科学家们发现一些新型的抗菌肽可以有效对抗肺结核病原菌。

抗菌肽不仅可以直接杀死结核杆菌,还可以调节机体免疫反应,促进免疫细胞的活化与增殖。

因此,抗菌肽已成为肺结核治疗领域的新疗法创新。

4. 协同治疗策略的应用传统的肺结核治疗通常采用单一的药物或药物组合,但随着耐药性的增加,单一治疗策略的疗效已经逐渐下降。

为了克服这一问题,科学家们提出了协同治疗策略的应用,即将不同药物或治疗方法进行组合,以增强疗效并减少耐药性的风险。

例如,将抗结核药物与免疫疗法相结合,可以在降低药物副作用的同时提高治疗效果。

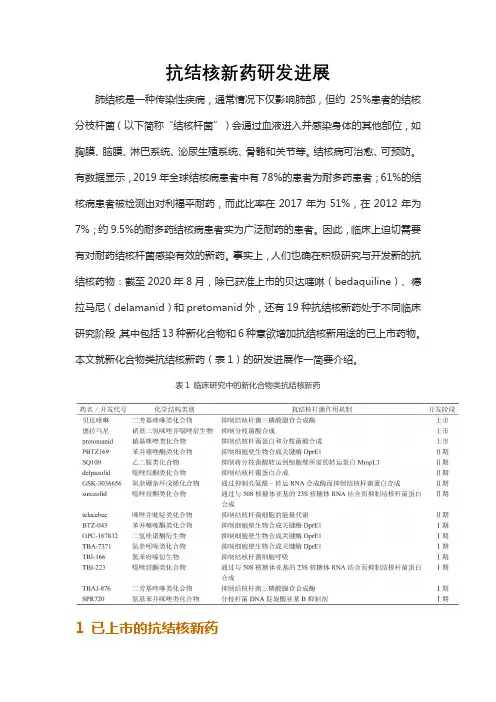

抗结核新药研发进展肺结核是一种传染性疾病,通常情况下仅影响肺部,但约25%患者的结核分枝杆菌(以下简称“结核杆菌”)会通过血液进入并感染身体的其他部位,如胸膜、脑膜、淋巴系统、泌尿生殖系统、骨骼和关节等。

结核病可治愈、可预防。

有数据显示,2019年全球结核病患者中有78%的患者为耐多药患者;61%的结核病患者被检测出对利福平耐药,而此比率在2017年为51%,在2012年为7%;约9.5%的耐多药结核病患者实为广泛耐药的患者。

因此,临床上迫切需要有对耐药结核杆菌感染有效的新药。

事实上,人们也确在积极研究与开发新的抗结核药物:截至2020年8月,除已获准上市的贝达喹啉(bedaquiline)、德拉马尼(delamanid)和pretomanid外,还有19种抗结核新药处于不同临床研究阶段,其中包括13种新化合物和6种意欲增加抗结核新用途的已上市药物。

本文就新化合物类抗结核新药(表1)的研发进展作一简要介绍。

表1 临床研究中的新化合物类抗结核新药1 已上市的抗结核新药1.1 贝达喹啉贝达喹啉是美国FDA自20世纪70年代末以来批准上市的第一种抗结核药物,其具有独特的作用机制,为结核杆菌三磷酸腺苷合成酶抑制剂。

研究显示,使用贝达喹啉治疗的耐多药结核病患者的痰菌培养转阴率高达65% ~100%;贝达喹啉与利奈唑胺联用可能会提高贝达喹啉的疗效,与德拉马尼联用可将治疗2个月后的痰菌培养转阴率从29.6%提高到40%以上[4]。

在耐多药结核病治疗中,加用贝达喹啉能显著改善治疗效果[5]。

贝达喹啉是抗结核联合疗法的一个组分,其最终消除半衰期明显长于其他抗结核药物,达5 ~6个月,加之具有较强的肝毒性,故临床上缩短治疗时间和保障用药安全非常重要。

需指出的是,贝达喹啉与口服降糖药具有相同的肝脏代谢途径,所以它们同服可能发生相互作用。

其中,贝达喹啉与二甲双胍的相互作用较弱,但同服时的严重胃肠道反应发生率仍可能增高。

抗结核药物的研究进展结核病是一种由结核分枝杆菌引起的传染病,其传染性强,可引起肺部感染,还可能引起其他器官的感染。

结核病在全球范围内造成了很多人的死亡,严重影响了全球的公共卫生。

目前,世界各地的医学研究人员在不断地寻找更有效的抗结核药物,以便更好地控制这一疾病。

本文将介绍抗结核药物的研究进展。

一、第一线抗生素目前,对结核分枝杆菌的治疗通常会使用到四种不同的药物,也被称为第一线抗生素。

这些药物包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇。

这些药物通常会在一个疗程中同时使用,以最小化细菌产生抵抗的风险。

定期随访病人以确保抗生素的有效性是治疗结核病的关键。

在早期治疗中,使用这些药物的成功率很高。

不过,由于种种原因,很多病人出现了对这些药物的抗药性,这种现象被称为多药抗性结核病。

二、第二线抗生素当第一线抗生素对病人无效时,医生将会使用第二线抗生素。

虽然第二线抗生素在治疗方面较为有效,但是它们是严重的药物,因为它们通常会引起一些不良反应。

其中,眩晕、耳鸣、呕吐等毒副作用比较普遍。

目前,新型第二线抗生素的产生为治疗硫酸肼耐药结核病提供了可能。

三、新型抗结核药物最近,研究人员已经发现了一些新型的抗结核药物,这些药物在对细菌的杀死能力上比第一线和第二线药物更优秀,且对患者的损害也更小。

这为治疗结核病提供了新的希望。

1. 红霉素红霉素是一种广谱抗生素,它可用于治疗不同类型的传染病,包括结核病。

尽管红霉素已被多年使用来治疗肺结核,但其疗效仍未完全确定。

此外,红霉素也被发现能够控制结核分枝杆菌的生长。

2. 吡依红霉素吡依红霉素是一种新型抗生素,具有独特的化学结构,在细菌中的作用方式与异烟肼类似。

最近的研究结果表明,吡依红霉素对治疗多药耐药结核病具有很强的作用。

3. 沙替尼沙替尼是一种有选择性的抗结核药物,其作用机制是抑制细胞壁合成。

沙替尼被评估为具有治疗多药耐药结核病的潜力。

然而,沙替尼的毒副作用还在研究当中。

四、结语抗结核药物的研究一直处于不断发展的状态。

现代抗结核药物的研究进展【摘要】由于结核分枝杆菌耐药性的出现和艾滋病的蔓延,结核病已成为全球关注的健康问题,有效的控制结核病疫情面临严峻的考验。

本文主要介绍了抗结核新药的研究进展。

【关键词】结核病;结核分枝杆菌;抗结核药物据了解,结核病是患病率及死亡率最高的疾病之一,也是21世纪发展中国家引起死亡的主要疾病和发达国家再度活跃的疾病。

作为发展中国家之一的中国现有活动性肺结核病人约450万人,患病人数居世界第二位。

2001-2010年,我国肺结核报告发病人数始终位居全国甲乙类传染病报告发病数的前列。

目前,结核病治疗的两大难题在于结核分枝杆菌的持留性和耐药性[1],随着人们对结核分枝杆菌本质的深入及新技术的发展,为抗结核药物的研究提供了条件。

现将现代抗结核药物的研究和发展情况评述如下。

1 开发新抗结核药物药实现的目标[2]1.1 短疗程:结核病史传染性疾病中治疗疗程较长的一个。

标准化的化学治疗,至少需要维持6-8个月,不仅患者的依从性难以保证,更是导致耐药性的发生。

而在现有的抗结核药物基础上进行超短疗程研究,难以达到满意的治愈率和复发率,亟需能缩短疗程并减少服药次数,数量的新型抗结核药物。

1.2 结合潜伏感染(LTBI)提供更有效的治疗:全世界约有20亿万人在一生中发展成活动性结核病。

虽然异烟肼是预防结核潜伏感染药物,也是WHO推荐的结核病和HW双重感染人群的有效药物,但却存在着严重的限制性,因此还有待于新药的开发。

1.3 高多耐药结核病(MDR-TB)[3]的疗效:MDR-TB的发生率在全球呈上升趋势,其治疗药物的选择受到极大的关注,目前只能应用异烟肼,利福平以外,价格相对昂贵不良反应多的二代药物,急需新的药物。

2 抗结核药物的研究进展2.1 蛋白质组学的应用加速药物的筛选:中国科学院微生物所张立新实验室使用带有绿色荧光蛋白(GFP)表达载体的牛型结核分支杆菌Mycobacterium bovis减毒株bacillus Calmette-Guérin,即BCG 菌株作为测试菌株,建立了BCG 高通量筛选模型作为抗结核病活性成分的筛选,本研究进一步通过细胞水平的实验验证了abyssomicin J在BCG细胞内会自发转变为atrop-abyssomicin C而发挥其抗结核活性的初步假设,并揭示了该类化合物可以克服atrop-abyssomicin C不稳定的缺点,本论文的发现这为将此类化合物开发成成为新一代稳定的抗结核前体药物提供了理论依据[4]。

抗结核新药的研究进展结核病(TB)是结核分枝杆菌(MTB)引起的慢性传染病。

从20世纪80年代开始,耐药TB,尤其是耐多药TB(MDR-TB)的出现,使TB防控形势日益严峻,故研发出具有独特作用机制、耐药性小的抗TB新药已迫在眉睫。

目前,抗TB 药物研发已取得较大进展,发现了一些前景广阔的新化学实体,笔者选取其中有代表性的几种化合物,简介如下。

1 硝基咪唑类1.1 PA-824PA-824对敏感和耐药的MTB均有效,口服给药在动物模型中疗效很好,具较好的药动学特征。

以小鼠对PA-824的毒性进行研究发现,其产生毒性的阈值远高于MIC[1]。

临床研究表明,其对肾功能无显著影响,以1g/d的剂量连续5d 给药或0.6g/d的剂量连续7d给药均表现出良好的耐受性。

PA-824与甲硝唑在结构上有部分相似,其作用机制是在菌体内被Rv3547、F420等因子还原而活化,从而抑制MTB蛋白质和脂类的合成。

此外有报道其对处于休眠状态的MTB也有杀菌活性,提示有可能成为缩短疗程的有效药物[2]。

1.2 OPC-67683OPC-67683系霉菌酸合成抑制剂,体外研究表明,其对MTB标准株和临床分离株均具较强活性(MIC为0.006~0.024μg/ml),对敏感性和单药耐药性MTB 标准株的活性明显优于对照药异烟肼(INH)、利福平(RFP)、乙胺丁醇(EMB)和PA-824。

与RFP和吡嗪酰胺(PZA)联用时,3个月即可将小鼠肺部的MTB 清除干净,研究还发现,该化合物与现有抗TB药物之间不存在交叉耐药[3],也不容易被细菌的细胞色素蛋白P450所修饰,是一种不错的抗结核备选新药。

2吡咯衍生物类2.1BM-212BM-212是本类药物中具代表性的化合物。

其对敏感和耐药的MTB的MIC 为0.7~1.5μg/ml,且BM212与目前在用的抗TB药无交叉耐药性。

该化合物还对鸟分枝杆菌也表现出较好的活性;此外,在巨噬细胞组织培养模型中,发现BM212对细胞内的MTB也具有杀菌活性。

新型肺结核药物研究进展及未来发展趋势展望近年来,肺结核已成为全球最严重的传染病之一,给人类健康和社会发展带来了巨大威胁。

传统抗结核药物的长期应用逐渐出现耐药问题,迫使研究人员加大对新型肺结核药物的研发力度。

本文将对近年来新型肺结核药物的研究进展进行介绍,并展望未来的发展趋势。

一、第一类新型肺结核药物第一类新型肺结核药物主要包括呋塞米胺、利福平和康唑胺三种。

这些药物的研发主要是针对传统抗结核药物的耐药问题而进行的。

呋塞米胺通过抑制结核杆菌的酮酸还原酶,发挥杀菌作用;利福平则通过抑制结核杆菌的蛋白质合成,对多种耐药菌株有效;康唑胺则是一种依靠抗真菌作用来杀灭结核杆菌的药物。

然而,尽管这些药物在初步临床试验中表现出一定的杀菌活性和安全性,但由于其毒副作用和不良反应,使得它们在临床局限被应用,并无法完全替代传统抗结核药物。

二、第二类新型肺结核药物第二类新型肺结核药物的研究主要集中在抗结核的蛋白质和肽类药物上。

这些药物具有针对不同的靶点,从而对结核杆菌起到杀灭或抑制作用。

以同类肽(TLP)为例,它能够与结核杆菌细胞膜上的特异性受体结合,干扰细胞膜的带电状况,从而抑制结核杆菌的生长和多种耐药菌株的复发。

此外,还有一类叫做靶向T脂质的新型蛋白质药物,它能够在肺泡,支气管和组织液中积累,发挥杀菌作用。

这些药物的研发和临床前试验证明了它们在杀菌活性和抑菌效果上的潜力。

尽管第二类新型肺结核药物在相关的试验中取得了一些积极的结果,但仍然需要进行更多的研究,以进一步验证其有效性和安全性。

三、新型肺结核药物的未来发展趋势展望未来,新型肺结核药物的研发将主要集中在以下几个方面:1. 靶向机制的研究:针对结核杆菌内部的特定靶点,开发更加准确和有效的药物,以提高药物的杀菌活性和抑菌效果。

2. 药物组合的研究:因结核菌的耐药问题,研究人员将会探索多种药物的组合应用,以减少耐药性的发生,提高治疗效果。

3. 药物给药系统的研究:尽管新型肺结核药物在体内显示出了一定的疗效,但由于给药系统的局限,其在人体内的分布和药效等问题仍然有待解决。

抗结核病药物的研究进展结核病是由结核杆菌引起的慢性传染病,其中最常见的是肺结核,它是由结核分支杆菌通过空气传播所致。

全世界约有结核病患者2000万,每年新发病800-1000 万人,死亡约200 万人,是艾滋病、疟疾、腹泻等传染病的死亡率的总和。

我国结核病疫情呈上升趋势,2000年进行的全国结核病流行病学调查中显示,我国有各类肺结核患者约800万,每年死于肺结核的人数达13万。

由于其疾病的治疗周期长且易产生耐药性等特点,合理使用抗结核药物,已经成为人们当前较为关注的问题。

本文对抗结核药物传统抗生素、合成以及新型合成药物做一综合阐述。

一.传统抗生素1.利福霉素利福霉素是一类重要的抗结核药物,人们对利福霉素的结构进行改造得到了利福平、利福定、利福喷丁等高效、长效药物。

其中利福喷丁是我国最早开发的抗结核药物。

其抗菌谱与利福平相似,研究表明,利福喷丁是长效、高效、使用安全的利福平类优良药物,其体外抗菌活性比利福平高2-10倍。

本品的半衰期为10-15h,每周一次给药是其最大优点。

2.氨基糖苷类氨基糖苷类药物应用较多的有阿米卡星、巴龙霉素、异帕米星等。

巴龙霉素是从链霉素培养液中获得的一种氨基糖苷类药物,可抑制蛋白质的合成,与链霉素和卡那霉素交叉耐药,对结核病有一定的治疗作用。

卡那霉素由于其毒性而不适合长期抗结核治疗,正逐渐被阿米卡星替代。

阿米卡星作为二线抗结核药物,其用于体外抗结核分支杆菌,表现为一种高效杀菌药,对大多数的结核分枝杆菌的最小抑菌浓度(BCD)为4-8mg/L。

丁胺卡那霉素是阿米卡星做成的脂质体。

研究显示它对鸟型分支杆菌有很好的活性。

2期临床试验表明,本品对因结核分支杆菌感染而常规治疗无效的成年及儿童患者有效。

链霉素等氨基糖苷类药物在结核病的治疗史上发挥过重要的作用。

但因其耳毒性和肾毒性,现仅用作二线抗结核药物。

3.乙胺丁醇乙胺丁醇是抗结核病的主要药物之一,在许多国家已取代链霉素和氨苯硫脲。