1翻译理论简介

- 格式:ppt

- 大小:5.27 MB

- 文档页数:28

所谓翻译,是指在译语中用最切近而又自然的对等于再现原语的信息,首先在语义上,其次在文体上。

)3. 翻译是一个笼统的概念,可以有不同的角度分成多种类型:首先,就所涉及的语言而言,可以分为语内翻译(intralingual translation),指同一语言的各个语言变体之间的翻译;另一种为语际翻译(interlingual translation),指不同语言之间的翻译活动。

我们常说的翻译,包括我们本教程所谈论的翻译,都是指语际翻译。

第二,就其活动方式而言,翻译可分为口译(interpretation)和笔译(translation)两类。

口译一般指口头翻译,其基本方式有两种:一是连续传译(consecutive interpretation),又称即席翻译;二是同声传译(simultaneous interpretation)。

笔译就是笔头翻译,多用于社会科学,科学技术和文学艺术等文献资料的翻译。

第三,就翻译材料的文体而言,翻译可分为应用文体,科技文体,论述文体,新闻文体和艺术文体五大类。

第四,就处理方式而言,翻译可分为全译,节译,摘译,编译和译述等类。

4. Translation is an art, a bilingual art. Like painting, translation enables us to reproduce the fine thought of somebody, not in colors, but in words, in words of a different language. It is no easy job, not so easy as it is supposed. Do not think that any one who knows a foreign language, say English, can invariably translate and translate well. No, not at all. Many can speak and write English well, but they cannot translate. And this difficulty is greatly multiplied by the wide difference in vocabulary and sentence construction between the Oriental and Occidental languages.5. English and Chinese are two entirely different languages. Each has an individual and distinct system. On the one hand, there are some similarities between the two languages, as in the word order of subject and predicate and that of transitive verb and object. On the other hand, there are lots of dissimilarities between them both in morphology and in syntax. Because of this, we have to be familiar with both languages, especially with the wide difference in vocabulary, grammatical relations and sentence construction between these two languages.6. I’ll see the children home tonight.The stupidity of his behavior was brought home to him.Maternity home costs in America have gone up sharply.Much is produced here for home market.He was born in England, but he now looks on Paris as his home.He’s at home with the classics.Is our next football match at home or away?Mrs. Hill is not at home to everyone except relatives.She did not feel at home in such a splendid house.The control level should be turned to its home position in time.The screw on the end cap must be driven home.The plane homed to its carrier under the guide of electronic navigation system.7. ①严复:信(faithfulness) 达(expressiveness) 雅(elegance)黄龙:信:忠实于原文内容。

第四章翻译理论常识简介4 . 2 我国传统译论要点1) 严复的“信、达、雅”:信:“忠实”,即“意义不倍(背)文本”,忠实于原文意义。

达:“流畅”,即不拘泥与原文形式,尽译语之能事以求原意明显,使译文通顺达意。

雅:“古雅”,原本指当时能登大雅之堂的文言文,一种古雅文体,即“用汉以前字法、句法” ( 严复 ) 。

从这个意义上说,严复的求“雅”实则是讲究“修辞”,讲究译文表达要有“文采”。

严复的的翻译实践:“与其伤雅,毋宁失真”,重在一个“雅”字,并不十分注重“信”:“译文取明深义,故词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”。

严复在其《天演论· 译例言》中对“信、达、雅”解释得非常清楚,就是“修词立诚”(信)、“词达而已”(达)、“言之无文,行之不远”(雅),“三者乃文章正轨,亦即为译事楷模,故信达而外,求其尔雅”。

所谓“行远”,就是提倡用“用汉以前字法、句法”这一所谓“桐城派”的古文体译书,已能让当时的文人士大夫普遍接受的效果。

这一点,王佐良先生曾说的极其透彻:“严复的翻译是有目的的,就是要引起他所认为真正有影响的人,即知识分子的注意……他所翻译的书都是形成西方资本主义社会思想体系的经典著作。

他知道这种思想,对当时沉缅于中古世纪迷梦中的知识分子来说,等于一味苦药。

所以,他用知识分子所欣赏的古雅文体给苦药裹上一层糖衣,使它容易下咽。

所谓‘雅'也者实际上是严氏的推销术。

……果然,不出数年,他的译作赢得了广大的读者,他的思想攻势取得了成功”(王佐良:关于文学翻译答客问,《翻译通讯》1983/10 )。

他翻译的《天演论》,其文本实际是一种“信息型”功能的社科哲学读本,严复为了实现他特定的翻译目的,人为地在文本中设置了一些戏剧性场景,以增强吸引力迎合当时士大夫们的口味。

例如,他将原文中很平白的一句译为:It may be safely assumed that, two thousand years ago, before Caesar set foot in Southern Britain , the whole country-side visible from the windows of the room in which I write,…赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野。

奈达翻译理论简介(一)奈达其人尤金?奈达(EugeneA.Nida)1914年出生于美国俄克勒荷马州,当代著名语言学家、翻译家和翻译理论家。

也是西方语言学派翻译理论的主要代表,被誉为西方“现代翻译理论之父”。

尤金是当代翻译理论的主要奠基人,其理论核心是功能对等。

尤金先后访问过90个国家和地区,并著书立说,单独或合作出版了40多部书,比较著名的有《翻译科学探索》、《语言与文化———翻译中的语境》等,他还发表论文250余篇,是世界译坛的一位长青学者。

他还参与过《圣经》的翻译工作。

他与塔伯合著的《翻译理论与实践》对翻译界影响颇深。

此书说明了中国与西方译界人士思维方式的巨大差别:前者是静的,崇尚“信、达、雅”,讲究“神似”,追求“化境”;后者是动的,将语言学、符号学、交际理论运用到翻译研究当中,提倡“动态对等”,注重读者反应。

中国译论多概括,可操作性不强;西方译论较具体,往往从点出发。

他在该书中提到了动态对等,详细地描述了翻译过程的三个阶段:分析、转换和重组,对于翻译实践的作用是不言而喻的。

(二)奈达对翻译的定义按照奈达的定义:“所谓翻译,是指从语义到文体(风格)在译语中用最切近而又最自然的对等语再现源语的信息。

”其中,“对等”是核心,“最切近”和“最自然”都是为寻找对等语服务的。

奈达从社会语言学和语言交际功能的观点出发,认为必须以读者的反应作为衡量译作是否正确的重要标准。

翻译要想达到预期的交际目的,必须使译文从信息内容、说话方式、文章风格、语言文化到社会因素等方面尽可能多地反映出原文的面貌。

他试图运用乔姆斯基的语言学理论建立起一套新的研究方法。

他根据转换生成语法,特别是其中有关核心句的原理,提出在语言的深层结构里进行传译的设想。

奈达提出了词的4种语义单位的概念,即词具有表述事物、事件、抽象概念和关系等功能。

这4种语义单位是“核心”,语言的表层结构就是以“核心”为基础构建的,如果能将语法结构归纳到核心层次,翻译过程就可最大限度地避免对源语的曲解。

翻译理论1.西方翻译理论发轫于公元前1世纪,以古罗马帝国政治家和演说家西塞罗(Cicero,前106—43)发表的《论演说术》x标志。

2.中世纪时期从西罗马帝国崩溃起(476年)至15世纪文艺复兴止。

代表人物曼里乌?波伊提乌。

3.文艺复兴时期从14世纪末起至17世纪初止,代表人物:德西德利乌?伊拉斯谟,马丁?路德和乔治?查普曼。

4.近代时期从17世纪起直至第二次世界大战结束(黄金时代)。

代表人物:约翰?德莱顿,夏尔?巴托,亚历山大?弗雷泽?泰特勒,莱尔马赫,施雷格尔(August Sxhlegel,1767--1815)和洪堡。

5.现当代翻译理论时期从第二次世界大战结束起至今。

“翻译范围之广,形式之多,规模之大,成果之丰,是历史上任何时期都不能比拟的”(谭载喜?《西方翻译史》1991),四大学派:a、布拉格学派: 创始人是马西休斯,特鲁贝茨考伊和雅可布逊. 代表人物有雅可布逊和吉里?列维、乔治?穆南、冉佩尔特、维内. 主要论点是:(一)考虑语言的各种功能;(二)重视语言的比较,包括语义、语法、语音、语言风格及文学体裁方面的比较。

b、伦敦派: 创始人是弗斯. 代表人物弗斯、卡特福德、萨瓦里和纽马克. 主要论点是:译文的选词是否与原文等同,必须看它是否用于相同的言语环境中.c、美国结构派;d、交际理论派。

6. 柯平在《西方翻译理论浅析》介绍有六大学派:a、语言学派:代表安德烈?费道罗夫和巴尔胡达罗夫。

b、交际学派:现于7、80年代,代表奈达和雷伯恩。

其理论渊源是信息论c、美国翻译研讨班学派:d、文学—文化学派;e、结构学派;f、社会符号学派。

7.布拉格学派:创始人是马西休斯(Vilem Mathesius,1882—1938)和两名俄国移民特鲁贝茨考伊(Nikolay S·Trubetskoy,1890--1938)和雅可布逊(Roman Jakobson, 1896--1982)。

主要代表人物有解渴的雅可布逊和吉里·列维(Jiri Levy)、法国的乔治·穆南(George Mounin)、德国的冉佩尔特(R·Jumpelt)、加拿大的维内(Jean-Paul Vinay),其中最有影响的是罗曼·雅可布逊和列维。

翻译理论总结期末在现代全球化的背景下,翻译作为一种重要的跨文化交流方式,发挥着不可或缺的作用。

翻译理论作为研究翻译实践的基础,是翻译工作者必须掌握的重要知识。

本文将综述翻译理论的重要概念、发展历程和主要流派,从而对翻译实践提供指导和启示。

一、翻译理论的重要概念1. 翻译翻译是指将一种语言的信息转化为另一种语言的过程。

它不仅仅是语言的互译,还涉及到思维方式、文化背景等因素。

2. 等效等效是指在翻译过程中,力求使目标语言能够传达出原文同样的意义和效果。

等效主张在翻译理论中占据重要地位,它涉及到文化差异、语言差异等问题。

3. 重译重译是指对一篇已经翻译过的文本重新进行翻译。

它是翻译实践中的一种特殊形式,可以通过不同解读和译者的风格差异来实现更好的翻译效果。

4. 归化与异化归化与异化是翻译理论中常用的两个概念,它们分别指代将目标语文化与源语文化“融合”或“保留”的翻译策略。

归化主张将目标语文化中的表述方式与理解习惯作为翻译的依据,而异化则更加强调源语文化的独特性。

二、翻译理论的发展历程1. 传统翻译理论传统翻译理论以源语为中心,更加注重语言的形式对称性,重视忠实于原文,以达到“无损”的目标。

2. 功能对等理论功能对等理论是在20世纪70年代后期兴起的,提出了等效的概念,并关注功能与意义在翻译中的重要性。

该理论明确了译者在翻译过程中应对源语和目标语读者进行调整的任务。

3. 文化转移理论文化转移理论提出了文化因素在翻译中的重要作用。

它强调翻译不仅仅是语言的转移,还涉及到文化背景、思维方式等因素。

这一理论对于跨文化交流的研究具有重要指导意义。

4. 重译和再翻译理论重译和再翻译理论强调翻译是一个不断发展的过程,通过对已有翻译作品的再审视和重新翻译,可以实现更好的翻译效果。

这一理论提醒翻译者不仅要注重翻译策略,还要不断提升自己的翻译水平。

三、翻译理论的主要流派1. 源语导向理论源语导向理论以源语为中心,强调翻译要忠实于原文,力求实现“无损”翻译。

翻译行为理论指导下的商务信函翻译1翻译行为理论简介翻译行为理论是德国功能翻译理论发展的第三阶段,是由德国籍芬兰职业翻译家贾斯特·赫尔兹-曼塔里提出的。

在曼塔里的理论模式中.翻译被解释为一种“为实现某种特定目的而设计的复杂行为”。

(ChristianeNord,2005)曼塔里认为翻译过程可比为一种行为,强调对于行为的参与者以及周围环境条件的分析理解。

作为一种翻译互动形式.翻译行为理论的核心因素包含以下几种:f1)翻译作为一种有意图的互动;(2)翻译作为一种人际互动;(3)翻译作为一种交际行为;(4)翻译作为跨文化行为;(5)翻译作为一种文本处理行为。

基于这几点,在翻译时,我们应该予以更多的考虑以便使译文更为顺畅贴切。

2商务信函的语言特点2.1大量使用专业性词汇为了达到表意准确,专业性强的目的,商务信函常常使用大量的专业性词汇,具体表现在使用大量的行话、缩略语以及专业术语等等,例如、FOB(离岸价格)、irrevocableL/C(不可撤销信用证)。

可以说,大量使用专业词汇能够使商务信函表达得更加准确有效。

2.2用词规范正式作为一种正式的公函语体,商务信函中正式词汇与基本词汇并存.这样才能显示商务信函的规范正式等特性。

例如,商务信函中常用inaccordancewith来代替accordingto。

又如.“Therefore,weherebyregisterourclaim withyouforthefollowingsum.”其中带下划线的hereby一词则体现商务语言的正式规范性。

当然商务信函中也经常利用构词手法以及词类转换手法来体现其语言的正式性与规范性。

2.3运用结构严谨复杂的长句与套语由于商务英语是一种正式的书面语言,因此其中往往套用一些长旬,这些长句结构完整,成分多,层次多,充分体现了书面语体的典型特点。

(张炜,2008)商务信函中常见的套语如“Itwillbehighlyappreciated ifyoucouldc ooperatewith USin thematter.”3从翻译行为理论下几个因素考虑商务信函翻译3.1从翻译作为文本处理行为的角度考虑德国功能翻译理论的创始人赖斯曾对于文本类型进行界定并将其分为信息型、表情型以及操作型三种文本。

西方翻译理论西方翻译理论简介翻译理论在现代尤其是20世纪50世纪以来越来越受到人们的重视。

熟知翻译理论对我们的翻译实践和翻译事业的进一步发展会有重要的帮助和价值。

鉴此,这里将简单介绍西方的翻译理论。

西方翻译研究可以粗略地分成五个部分:1( 20世纪前的翻译理论2(语言学中心阶段3(系统翻译理论4(文化研究的面面观5(翻译的哲学理论6(综合性学科翻译研究一(20世纪前的翻译理论背景知识20世纪以前的漫长时间里,翻译理论建立在语文学基础之上,许多哲学家,语文学家,作家和诗人研究的重心是如何翻译经典文学作品。

1(核心A、直译与意译的交锋B、忠实,精神和真理的定义2(代表人物A.西赛罗他坚持他是以演说家而不是以解释者来翻译的。

他倡导意译B(哲罗姆他采取意译而不是直译的翻译方法C(多雷他提出了翻译五原则D(约翰德莱顿提出了翻译三分法:逐字对译,活译,拟作E(亚历山大泰特勒在他的文《翻译的三原则》中提出了翻译的三个原则F.马丁路德通过翻译将精英通俗化G(施莱尔马赫提倡保留原作的原味H(弗朗西斯纽曼强调原作的异味I.马修阿诺德提倡透明的翻译方法二(语言学中心阶段背景知识在20世纪初,索绪尔提出了普遍语言学理论,既为语言学提供了基础,也促使了翻译的语言学研究的建立。

韩礼德的系统功能语言学,布卢姆菲尔德的结构语言学及乔姆斯基的转换生成语法都为翻译理论家进行语言学方向的翻译研究提供了基础。

主要理论1:对等和等效(1950s, 1960s)1(代表人物(1)罗曼雅各布逊A(描写了翻译的三类型:语内翻译,语际翻译和符际翻译B(提出语际翻译指用一种语言替换另一种语言种的整个信息C(强调对等的差异性(2)尤金奈达A.提出形式对等和动态对等B.提出著名的读者反应理论C.他的理论以姆斯基的转换生成语法为基础(3)皮特纽马克A(提出语义对等和交际对等(4)韦内科勒A(区分了对应和对等B(描写了五种对等:外延意义,隐含意义,文本规则,语用及形式对等主要理论2:翻译级转换理论(1950s, 1970s)1(翻译级转换:将原语翻译到LI的语过程中发生的语言方面的小改变。

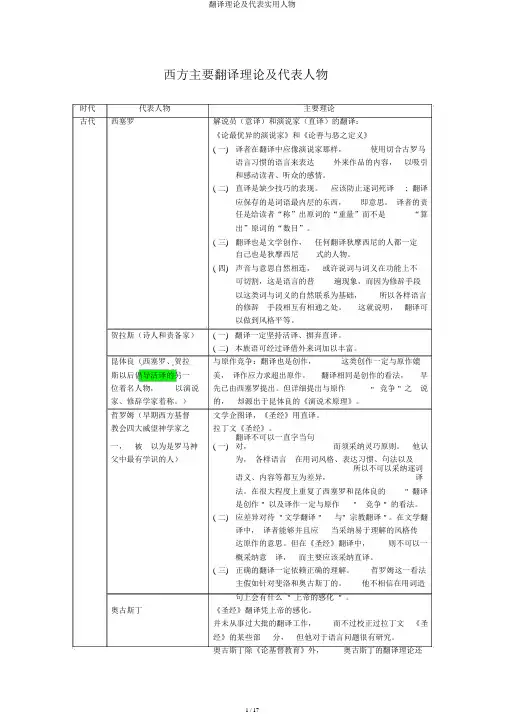

西方主要翻译理论及代表人物时代代表人物主要理论古代西塞罗解说员(意译)和演说家(直译)的翻译:《论最优异的演说家》和《论善与恶之定义》( 一)译者在翻译中应像演说家那样,使用切合古罗马语言习惯的语言来表达外来作品的内容,以吸引和感动读者、听众的感情。

( 二)直译是缺少技巧的表现。

应该防止逐词死译; 翻译应保存的是词语最内层的东西,即意思。

译者的责任是给读者“称”出原词的“重量”而不是“算出”原词的“数目”。

( 三)翻译也是文学创作,任何翻译狄摩西尼的人都一定自己也是狄摩西尼式的人物。

( 四)声音与意思自然相连,或许说词与词义在功能上不可切割,这是语言的普遍现象,而因为修辞手段以这类词与词义的自然联系为基础,所以各样语言的修辞手段相互有相通之处。

这就说明,翻译可以做到风格平等。

贺拉斯(诗人和责备家)( 一)翻译一定坚持活译、摒弃直译。

( 二)本族语可经过译借外来词加以丰富。

昆体良(西塞罗、贺拉与原作竞争:翻译也是创作,这类创作一定与原作媲斯以后倡导活译的另一美,译作应力求超出原作。

翻译相同是创作的看法,早位着名人物,以演说先已由西塞罗提出。

但详细提出与原作"竞争 "之说家、修辞学家着称。

)的,却源出于昆体良的《演说术原理》。

哲罗姆(早期西方基督文学企图译,《圣经》用直译。

教会四大威望神学家之拉丁文《圣经》。

一,被以为是罗马神( 一)翻译不可以一直字当句对,而须采纳灵巧原则。

他认父中最有学识的人)为,各样语言在用词风格、表达习惯、句法以及语义、内容等都互为差异,所以不可以采纳逐词译法。

在很大程度上重复了西塞罗和昆体良的" 翻译是创作 " 以及译作一定与原作"竞争 " 的看法。

( 二)应差异对待 " 文学翻译 "与" 宗教翻译 " 。

在文学翻译中,译者能够并且应当采纳易于理解的风格传达原作的意思。

但在《圣经》翻译中,则不可以一概采纳意译,而主要应该采纳直译。

(Linguistics and Translation),另一篇为《语言分析与翻译》(Linguistic Analysis and Translation)。

弗斯着重谈到三个方面:(1)语言分析是翻译的基础;(2)完全的翻译不等于完美的翻译;(3)在任何两种语言的翻译中,一种语言的某些意义的表达方式不可能译成完全对等的另一种语言。

卡特福德(John Catford)是该学派中比较系统提出翻译理论的学者。

任教于爱丁堡大学的卡特福德1965年发表《翻译的语言学理论》(A Linguistic Theory of Translation)一书,为翻译理论研究开拓新的途径,引起巨大反响。

卡特福德称其理论为“描写性”翻译理论。

他从翻译性质、类别、对等、转换、限度等方面阐述“什么是翻译”这一中心问题。

(1)翻译的性质。

翻译是“把一种语言(原语)的文字材料转换成另一种语言(译语)的对等的文字材料。

”(2)翻译的类别。

就其程度而言,可分为“全文翻译”(full translation)和“部分翻译”(pa rtial translation);就其语言层次而论,可分为“完全翻译”(total translation)和“有限翻译”(restricted translation);就语言结构的登记来说,可分为“级受限”翻译和“级无限”翻译,即传统意义上的“逐字译”和“意译”,而“直译”介于两者之间。

(3)翻译的对等问题。

一方面,翻译对等是一种以经验为依据的现象,是基于对两种语言的比较而发现的;另一方面,翻译对等的产生必须看译文和原文是否具有相同或部分相同的实质性特征。

(4)翻译转换,是指把原文变成译文时偏离形式对应。

翻译转换主要分为层次转换和范畴转换,其中范畴转换又可分为结构转换、词类转换、单位转换和系统内部转换四种。

(5)翻译的限度,是指不可译性问题。

翻译中有两类不可译。

一是语言方面的不可译现象有双关语、歧意语法结构;二是文化方面的不可译性是由于不同的社会风俗、不同的时代背境等非语言因素引起的。

《翻译》课程理论汇编(基本概念)1.1 翻译的概念一般地,我们将翻译定义为:将一种语言(口语或笔语形式)(译出语)转换或创造为另一种语言(译入语)。

翻译是一种非常复杂的人类高级语言活动,这种活动的整个过程是很难以图示、语言等其他方式阐释清楚的。

不同领域、不同派别的学者对翻译有着不同的定义。

1.1.1 语言学家对翻译的定义语言学家将翻译视为一种语言活动,同时认为,翻译理论属于语言学的一个部分,即研究译出语和译入语的转换关系。

解释如下:(1)Catford(1965:20)认为,翻译是译出语和译入语间的文本等效转换。

(2)Nida 和Taber(1969:12)认为,翻译是译出语和译入语间意义和形式上的最紧密联系转换。

(3)Newmark(1982/1988:5)认为,翻译理论源自于比较语言学,属于语义学的一部分,而所有语义学的研究课题都与翻译理论息息相关。

1.1.2 文化角度对翻译的定义从文化角度来看,翻译不仅仅是语言符号的转换,同时是文化的交流,尤其是“文化间交流”。

通常我们把这一术语又改称为“文化间合作”或“跨文化交际”等。

Shuttleworth 和Cowie(1997:35)认为,与其说翻译是两种语言之间的符号转换,不如说是两种语言所代表的两种文化间的转换。

译者在处理涉及语言文化方面的译务工作时,认为任何一种语言中都饱含着其文化中的相关元素(比如:语言中的问候语、固定搭配等),任何文本都存在于特定的文化环境中,同时,由于各语言所代表的多元文化差异很大,语言间的转化和创造性生成模式千变万化。

Nida 认为,对于一个成功的翻译工作者而言,掌握两种文化比掌握两种语言更为重要,因为语言中的词汇只有在特定的语言文化环境中才能具有正确的、合乎文化背景的义项。

王佐良先生指出(1989),翻译不仅涉及语言问题,也涉及文化问题。

译者不仅要了解外国的文化,还要深入了解自己民族的文化。

不仅如此,还要不断的将两种文化加以比较,因为真正的对等应该是在各自文化中的含义、作用、范围、感情色彩、影响等等都是相当的。

主张直译的鲁迅,矛盾,释道安:东晋前秦时高僧,主张直译,译文不增不减只在词序上作些调整;玄zhuang: 唐高僧,倾向于直译,“既须求真,又须喻俗”。

矛盾:主张直译,同时又提倡保留“神韵”。

关于直译直译就浅处说,是“不妄改原文的字句”,就深处说,还求“能保留原文的情调与风格”。

赵景深“宁顺而不信”鲁迅“宁信而不顺”,强调要输入新的表现法所以现在要容ren“多少的不顺”。

主张直译瞿秋白:信和顺不应当对立起来。

鲁迅:“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然要力求其易解,一则保存着原作的丰姿”,也就是说,翻译既要通顺,又要忠实。

主张意译的:鸠摩罗什:后秦高僧。

倾向于意译,常对原文加以改动,以适应中国的文体。

严复;信(忠实)达(流畅)雅(尔雅)周煦良:“信达雅哪个最重要?要看内容而定。

一篇译文如果在内容上是忠实的,在语言上是通顺的,在风格上是得体的,那的确就是一篇好译文了。

林纾:以文言文翻译欧美小说184种。

G ulliver’s Travels, 海外轩渠录David Copperfield块肉余生述Oliver Twist贼史钱钟书:在“林杼的翻译”一文中,提出“文学翻译的最高标准是化,把一国的文学作品译成另一国文字,既能不因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原有的风味,那就算“入得化境”。

(仅限于文学作品)郭沫若“好的翻译等于创作,甚至可能超过创作““信达雅确实是必要条件,……尤其是文学作品,信达之外,愈雅愈好”认为直译和意译是一回事的四五十年代:朱光潜:“直译不能不是意译,而意译也不能不是直译”林汉达:“正确的翻译分不出直译或者意译”周建人:直译不是“字典译法,也不是……它是要求真正的意译七八十年代:周煦良:直译的毕竟是少数许渊冲:哪种方式有力有哪种王佐良:“凡能直译处坚持直译,必须意译处则放手意译“适合就是一切“傅雷:“重神似不重形似“翻译重在实践”“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”“关于风格:支持能译的:矛盾、是“不妄改原文的字句”,就深处说,还求“能保留原文的情调与风格”。