04红火蚁解析

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:40

红火蚁危害及其防治一、来源红火蚁原分布于南美州巴拉那河流域,1930年入侵北美,本世纪初传入新西兰、澳大利亚、马来西亚等国家,我国分布于台湾桃园、嘉义、台北(2003)、广东的湛江吴川(2004)、香港(2005)和澳门(2005)等地,为此农业部将红火蚁定为中华人民共和国进境植物检疫性有害生物和全国植物检疫性有害生物。

我国最早在广东发现,属于四川省林业补充检疫性有害生物。

目前在东区、盐边县有发现。

二、红火蚁的形态特征红火蚁是隶属于膜翅目蚁科的一种昆虫和我们常见的蚂蚁是近亲,成虫体红褐色,体长为3~6毫米,头部的线呈倒“Y”形,大颚具4齿,中胸侧板有刻纹或表面粗糙。

复眼明显,由数十个小眼构成。

触角10节,锤节2节。

腹锤间有2节明显腰节(腹柄节与后腹柄节),无前伸腹节齿。

三、红火蚁的生活习性红火蚁为地栖型生物,一般於杂草丛生的荒地、农田田埂、堤坝、路边、村道、草坪、花园、高尔夫球场等较为阴暗的地方筑巢。

最容易的分辨方法是辩认蚁丘,其成熟蚁巢会以上土壤堆出高约10至40厘米,直径约30至50厘米的蚁丘,但新形蚁巢约在4至9个月后才会成熟而出现明显小土丘状的蚁丘。

发现有高于10厘米以上的蚁丘,或有大规模沙堆状的蚁巢,或发现有大量红色蚂蚁出现地表活动,可初步怀疑为红火蚁。

此外,红火蚁巢内具明显蜂巢状结构,其它蚂蚁巢内较少见。

红火蚁族群数量庞大,繁殖极强,除春末夏初时的适宜条件下在土壤中挖掘小巢穴雌雄交配外,雌雄蚁还可飞到约90至300米的空中进行婚飞配对与交配,完成交尾的雌蚁要通过受蚁巢污染的种子、苗、木、盆等带有土壤的园艺产品和培介质传播,集装箱箱体成或货物馐中黏附带有蚁巢的土壤及其它可带新交尾蚁后或蚁巢的物品进行人为运输传播也是其传播的重要途径。

红火蚁的危害四、危害:成虫食性广泛,其捕杀昆虫、蚯蚓、青蛙、蜥蜴、鸟类和小哺乳动物,还会取食作物的种子、果实、幼芽、嫩茎与根系。

其进攻体型相对大的鸟类等的眼等要害器官。

红火蚁的识别与有效防控措施分析发布时间:2023-01-16T08:29:53.863Z 来源:《中国科技信息》2022年18期作者:宋岷[导读] 红火蚁属于入侵物种,是具有较大危害的物种之一宋岷德昌县农业农村局四川凉山州 615500摘要:红火蚁属于入侵物种,是具有较大危害的物种之一,目前在我国多地都存在红火蚁的身影,为此,需要人们对其重视起来,对红火蚁进行有效识别,在发现红火蚁巢穴时及时上报,便于相关部门采取适当的防控措施。

基于此,本文首先阐述如何识别红火蚁,其次分析红火蚁的危害,最后对红火蚁有效防控措施进行研究,进而提供一定参考。

关键词:红火蚁;预防;识别;控制红火蚁原是2004年传入中国,首次是在台湾发现,随后在2004年9月在中国广东吴川发现,到2006年时,已经传到我国广东、广西、海南等地,对当地的土壤、农业以及人们生活都造成较大的影响,2005年初红火蚁传播至香港和澳门;2013年据中国农业植物检疫性有害生物分布行政区名录,红火蚁分布于中国7个省/区,169个县(市、区);截至2021年4月,红火蚁已传播至我国12个省(区、市)448个县(市、区);四川省自2010年在攀枝花市盐边县首次发现红火蚁以来,已扩散到6个市(州),14个县(市、区)63个乡镇。

因此,需要对其扩散情况进行重视,选择适当的防治方法,避免红火蚁造成较为严重的破坏,防止其入侵到其他城市中。

一、红火蚁的相关识别红火蚁属于外来的生物的一种,是具有一定危害作用的生物,现阶段,其已经在十多个国家和地区均有所发现。

我国2004年于台湾首次发现红火蚁入侵,我县于2017年11月在永朗镇首次发现。

红火蚁的品级分为蚁后、兵蚁、工蚁及有翅雌、雄繁殖蚁,现阶段想要识别红火蚁则需要通过其外形、蚁巢形状以及攻击性等几方面进行分辨。

首先红火蚁外形呈现出多态型,但其中工蚁与丘蚁的形态存在一定区别,丘蚁整体呈现出橘红颜色,而工蚁腹部是棕褐颜色,头、胸、触角及各足均为棕红颜色;其次,蚁巢一般高十厘米到三十厘米,直径在三十厘米到五十厘米之间;最后,在红火蚁发展蚁巢受到攻击或干扰时,会迅速出动,对入侵或产生干扰的人进攻。

红火蚁疫情特点分析及发生原因与防控对策红火蚁是一种具有侵略性的蚂蚁,其分布范围较广,对人类和动植物都具有一定的危害。

近年来,红火蚁疫情在全球范围内呈现出加剧的趋势,成为国家和地区面临的一大挑战。

本文将从红火蚁疫情的特点分析、发生原因和防控对策等方面展开探讨。

一、红火蚁疫情特点分析1. 蔓延迅速:红火蚁在适宜的生态环境中繁殖速度极快,一旦某一地区出现红火蚁疫情,很快就会蔓延到周边地区,甚至形成大面积的爆发。

2. 对人畜造成危害:红火蚁具有侵略性,一旦受到惊扰,会进行攻击,对人畜造成刺痛和灼伤,甚至危及生命。

3. 破坏农林业生产:红火蚁主要以地面的种子、幼虫、蚁蜜等为食,它们疯狂掠食,对农作物和森林植被造成破坏。

4. 难以根除:红火蚁巢穴深藏地下,很难被发现和根除,因此一旦疫情爆发,防控难度大,难以迅速有效控制。

二、红火蚁疫情发生原因1. 生态环境恶化:随着城市化进程的加快和土地开发的增加,原本适宜红火蚁生存的自然生态环境受到破坏,这导致了红火蚁的生存空间受到挤压,从而迫使它们向人类聚居区域进攻。

2. 生物入侵:红火蚁原产于南美洲,是一种外来物种。

由于人类的交通运输和贸易活动,红火蚁被带入了其他地区,导致其在这些地区大量繁殖,形成了疫情。

3. 卫生条件恶化:一些地区的卫生条件较差,垃圾、废弃物等长时间堆积,成为红火蚁的温床。

红火蚁在这些地方繁殖,很容易引发疫情。

4. 缺乏有效防控措施:由于红火蚁的狡猾和隐蔽,许多地方缺乏有效的防控手段,当红火蚁疫情发生时,往往束手无策,导致疫情的扩大和蔓延。

三、红火蚁疫情防控对策1. 增强监测力度:通过增加专业监测人员和设备,加强对红火蚁的监测力度,及早发现和提前预警疫情的爆发。

2. 宣传教育:加强对公众的宣传教育,提高人民群众对红火蚁的认知,增强应对危机的能力。

3. 加强防控技术研究:加大资金投入,加强对红火蚁防控技术的研究,寻求新的、更有效的防控手段。

4. 改善生态环境:加强对生态环境的保护和修复工作,减少人类活动对自然环境的破坏,降低红火蚁的生存条件。

红火蚁形态特征及防治措施红火蚁﹙Solenopsis indagatrix Buren﹚,据报道,原分布于南美洲巴拉那河流域;在1920-1930年入侵了美国阿拉巴马州,随后在美国东南部传播;2001年跨越太平洋在新西兰的奥克兰及澳洲的布里斯班建立了新的种群;2004年中国广东省、广西、湖南、福建等地区相继被发现。

被入侵红火蚁被其叮咬后,如火烧般疼痛,并出现水泡脓疱,严重者甚至会因过敏而休克、死亡,它不仅取食作物,叮咬牲畜,还攻击人类。

该蚁的入侵和传播将会造成巨大的经济损失和心理恐慌,甚至会带来生态危机。

一、红火蚁分类红火蚁﹙Solenopsis indagatrix Buren﹚属膜翅目﹙Hymenoptera﹚,蚁科﹙Formicidae﹚,家蚁亚科﹙Myrmicinae﹚,火蚁族﹙Solenopsidini﹚,火蚁属﹙Solenopsis﹚。

二、红火蚁形态学特征1、头和身体的颜色为铜棕色,腹部的颜色较深;体型很小,在一个蚁巢内个体大小相差悬殊,从3-6毫米不等,这是红火蚁的一个显著特点;2、中躯与腹部间有2个明显结节;触角10节,锤节部份由2节组成、明显彭大;无前伸腹节齿;唇基中齿明;3、他们的巢为圆形的小丘,高达30-40厘米,在蚁丘之上没有明显的入口或出口,蚁丘常建在地上一些物品旁边或其下面,例如木材、原木、岩石、砖、铺路材料等等。

小丘一般很明显,通常可在开阔区域内发现,例如草坪、牧场、公路旁和未使用农田;小丘很少出现在经常耕作的地区。

三、红火蚁防治措施﹙一﹚检疫与监管为防范红火蚁的入侵和扩散,各市县要切实加强对红火蚁的检疫监管,严防该虫随寄主调运扩散危害,对其发生区做好疫情封锁、扑灭工作,防止进一步扩散蔓延。

﹙二﹚物理防治在轻度危害区域可以选择使用如热水浇灌的非化学处理方法来代替化学防治方法,以减轻药剂对于环境的冲击。

其方法是直接利用沸水处理可见蚁丘,沸水要尽可能浸湿蚁巢所有区域,每个蚁丘至少要使用 6 公升的沸水,连续处理 5-10天。

红火蚁的预防与控制一、概述红火蚁是一种具有破坏性的入侵性昆虫,其蚁后数量庞大,攻击性强,对人畜造成威胁。

为了防止红火蚁的传播和控制其种群数量,采取一系列预防和控制措施是至关重要的。

二、红火蚁的特征红火蚁(Solenopsis invicta Buren)是一种小型蚂蚁,身体呈红褐色,身长约2-6毫米。

其具有独特的蚁后数量控制机制,即多蚁后制度,使得其种群数量迅速增加。

三、红火蚁的生活习性1. 红火蚁喜欢栖息在温暖潮湿的环境中,如草坪、花园、公园等。

2. 红火蚁以昆虫、蚂蚁蜜露、植物种子等为食物来源。

3. 红火蚁的蚁后数量庞大,具有攻击性,一旦受到威胁,会迅速发起攻击,并在攻击过程中释放出大量的蚁酸。

四、红火蚁的预防措施1. 加强宣传教育,提高公众的红火蚁防控意识。

可以通过媒体、社区宣传、网络等渠道,向公众传达红火蚁的危害和预防知识。

2. 建立红火蚁监测体系,定期检查可能受到红火蚁侵袭的区域,及时发现并采取相应的控制措施。

3. 加强入境物品的检疫工作,特别是对来自红火蚁疫区的物品进行严格检查和处理。

4. 加强园林绿化管理,及时清除可能成为红火蚁栖息地的草坪、花园等地的垃圾和杂草。

5. 鼓励居民在家庭花园中种植对红火蚁具有抑制作用的植物,如薄荷、马齿苋等。

五、红火蚁的控制措施1. 机械控制:使用专业的红火蚁灭蚁工具,如灭蚁剂、灭蚁粉等,对红火蚁巢穴进行喷洒或撒布,达到控制红火蚁种群数量的目的。

2. 生物控制:引入红火蚁的天敌,如寄生蜂、寄生蚁等,进行生物防治,减少红火蚁的种群数量。

3. 化学控制:使用合适的杀虫剂对红火蚁进行喷洒或撒布,达到控制红火蚁种群数量的目的。

但要注意选择合适的杀虫剂,避免对环境和人体造成危害。

4. 物理控制:通过热水、高温蒸汽等物理手段对红火蚁巢穴进行处理,达到控制红火蚁种群数量的目的。

六、红火蚁的处理方法1. 当发现红火蚁巢穴时,应立即采取控制措施,避免红火蚁的进一步扩散。

我国红火蚁的情况调查及防控措施红火蚁是世界上最危险的入侵物种之一,存在巨大危害,自2003年起我国很多地区都出现了这一物种,我国需高度重视红火蚁的危害及防治工作。

本文对红火蚁的特点、我国红火蚁的现状、目前的防治策略进行分析,并在此基础上提出红火蚁的具体防治措施。

1 红火蚁的特点据Vinson 1997年介绍,红火蚁是一种群居性昆虫,其具有两种社会类型,一种是单蚁后的单后型,另一种是多蚁后的多后型。

据邵敬国等2008年的研究,我国多后型与单后型共存,但以多后型为主,其中多后型与单后型的比例为4:1。

红火蚁可以有多个蚁后,它们可以活6~8年,一年生产250,000只工蚁(Kate & Jeff,2015)。

红火蚁耐受最低温度为3.6℃,最高温度为40.7℃。

在气温为11~42℃时,工蚁均可外出至地表觅食,而在20~36℃时达到觅食活跃温度,通常凉爽季节的白天,尤其是中午时间,以及炎热季节的早晨、傍晚、和夜间,工蚁除外觅食比较积极。

当春天的周平均土壤温度升高到10℃以上时,蚁后开始产卵;当温度达到22℃和22.5℃以上时,工蚁和繁殖蚁开始出现化蛹和羽化;当温度达到24℃及以上时,繁殖蚁可发生婚飞,而婚飞的基本条件是气温达到24~32℃,空气相对湿度约80%。

红火蚁的自然扩散主要依靠繁殖蚁的婚飞。

当气温、湿度等气候和环境条件合适时,繁殖蚁会从成熟蚁巢中出巢,飞到大约90~300m的空中进行交配。

当完成交尾后,大部分雌蚁可飞行数百米,极少数可飞行3~5km,降落后寻觅构筑新巢的合适地点。

如有风力的助力,则可扩散至更远,最远数据可达16km。

建巢后,一般1~2个月会迁移一次,迁移的距离约为1~10m,大部分迁移距离为3~5m,而迁移的方向是随机的。

而多后型经常采用分巢的方式建立新群体,也就是一部分蚁后带领一部分工蚁离开原来的巢穴,在附近寻觅合适的地址建立新巢。

随着国际及国内贸易的发展,红火蚁的人为传播扩散也在逐渐增多,主要依靠苗木、花卉、草皮等植物的调运,以及垃圾、土壤、堆肥、农耕机具设备、包装物、货柜等物品或工具的运输而进行远距离的传播。

红火蚁的危害及防控策略作者:刘又高蔡瑞杭方鸣厉晓腊俞孔见柴一秋陈官菊来源:《吉林蔬菜》2023年第04期摘要:本文介绍红火蚁的发生起源、危害特点,入侵我国时间、过程,给人类社会带来的危害损失,并对红火蚁的防控技术现状进行概述。

关键词:红火蚁;危害;防控;研究进展红火蚁(Solenopsis invicta Buren)从分类学上属于膜翅目(Hymenoptera),蚁科(Formicidae),家蚁亚科(Mymicinae),火蚁属(Solenopsis),是来源于南美洲的一种入侵性社会性昆虫[1]。

因其具有攻击性、繁殖力、扩散力等十分强大的特点,世界自然保护联盟将其列为100种最具破坏力的重大入侵生物之一。

自十九世纪30年代开始从南美洲侵入美國南部;2003年侵入我国台湾桃园与嘉义等地区;2004年在广东吴川被人们首次发现[2];2005年家农业部将红火蚁列为进境植物检疫性有害生物和全国植物检疫性有害生物[3]。

2019年已传播至我国13个省份390多个县市区及2个特别行政区,尤其近五年新增红火蚁发生县级行政区191个,较2016年增长一倍。

其中,浙江省内金华、丽水、绍兴、台州及温州市均发现有入侵现象,为遏制其疫情扩散,降低红火蚁发生区种群密度,避免发生咬人及大面积农作物弃耕现象出现,急需结合当地实际发生情况和特点,有效进行疫情监测及持续防控。

1 识别方法1.1 室内识别:红火蚁属于火蚁属,火蚁属工蚁的主要特征,具有2个腹柄节,10节触角,末2节呈锤棒状,唇基两侧有纵脊,向前延伸成齿。

红火蚁工蚁的主要特征,体长约2~6mm,头部呈近正方形,部分头部接近心形,头顶中部下凹。

唇基中齿发达,长约为侧齿的一半;唇基中刚毛明显;唇基侧脊明显,末端突出呈三角尖齿;腹部第2、3节腹背面中央常具有近圆形的淡色斑纹。

胸腹连接处2个结节,第1结节呈扁锥状,第2结节呈圆锥状,腹部末端有螯刺伸出[4,5]。

雌蚁和雄蚁有单眼,雌蚁触角一般11节,雄蚁触角一般12节,并胸腹节不具刺或齿[6]。

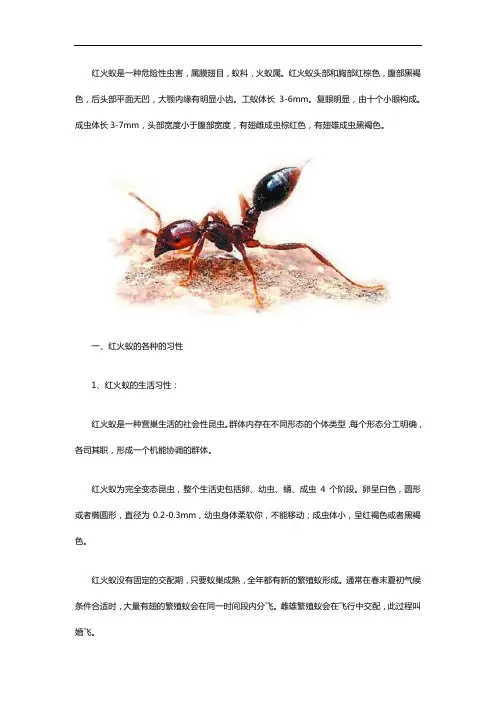

红火蚁是一种危险性虫害,属膜翅目,蚁科,火蚁属。

红火蚁头部和胸部红棕色,腹部黑褐色,后头部平面无凹,大颚内缘有明显小齿。

工蚁体长3-6mm。

复眼明显,由十个小眼构成。

成虫体长3-7mm,头部宽度小于腹部宽度,有翅雌成虫棕红色,有翅雄成虫黑褐色。

一、红火蚁的各种的习性1、红火蚁的生活习性:红火蚁是一种营巢生活的社会性昆虫。

群体内存在不同形态的个体类型,每个形态分工明确,各司其职,形成一个机能协调的群体。

红火蚁为完全变态昆虫,整个生活史包括卵、幼虫、蛹、成虫4个阶段。

卵呈白色,圆形或者椭圆形,直径为0.2-0.3mm,幼虫身体柔软你,不能移动;成虫体小,呈红褐色或者黑褐色。

红火蚁没有固定的交配期,只要蚁巢成熟,全年都有新的繁殖蚁形成。

通常在春末夏初气候条件合适时,大量有翅的繁殖蚁会在同一时间段内分飞。

雌雄繁殖蚁会在飞行中交配,此过程叫婚飞。

2、红火蚁的栖息习性:在温暖阳光的季节,红火蚁多出现在公园绿地、人行道、草坪、高尔夫球场、田间、菜园、苗圃、竹林、家畜养殖基地以及荒地。

在干旱季节,多出现在铁路、机场、办公用地、建筑物附近和居家附近电气设备(电表、8电话箱、变电器箱)中。

红火蚁离不开水,喜欢在水边或者开阔的阳光地带地面筑巢,所以,一般可在溪流、沟渠、河流、池塘和湖边发现其蚁巢。

3、红火蚁的食性:红火蚁食性杂,喜欢取食腐肉、遗骸、食物残渣、花蜜、其他昆虫和节肢动物、无脊椎动物和脊椎动物等,也可取植物的种子、果实、幼芽、嫩茎与根系。

4、红火蚁的活动:红火蚁的传播方法有:季节变化种群迁移、自然迁飞、洪水中随水迁移。

雌雄蚁会飞到90-300m的空中婚飞配对与交配,完成交尾的雌蚁约可以飞行3-5km降落寻觅筑新巢的地点。

二、被红火蚁咬伤该如何处理?万一被红火蚁叮咬,要及时用肥皂与清水清洗被叮咬的患部,并进行冰敷处理,一般可用地塞米松软膏、丁酸氢化可的松乳膏、地奈德软膏等含类固醇的药膏涂抹患部;尽量避免搔抓患部,避免将脓疱弄破,以防伤口的继发感染,必要时也可用莫匹罗星软膏、夫西地酸软膏外涂。

红火蚁,最壮烈的动物群体【摘要】红火蚁是一种生活在土壤中的昆虫,具有强大的攻击能力和繁殖能力。

它们以群体方式生活,拥有复杂的社会结构,能够对生态系统产生重要影响。

红火蚁在生态系统中扮演着重要角色,但也会受到人类干预的影响。

红火蚁拥有强大的生存竞争力,能够适应各种环境并保持其种群的稳定。

由于红火蚁的特点和能力,它们在自然界的地位不容忽视,对生态系统和人类都具有重要意义。

【关键词】红火蚁、起源、特点、生态习性、攻击方式、繁殖能力、社会结构、生态系统影响、自然界地位、人类干预、生存竞争力1. 引言1.1 红火蚁的起源红火蚁的起源可以追溯到约5000万年前的古新世,起源于南美洲。

据研究人员的推测,红火蚁的祖先可能是从亚洲迁移到南美洲的,逐渐进化成现在我们所熟知的红火蚁。

红火蚁以其强大的生存能力和适应能力而闻名,逐渐在南美洲地区扩张并占据了重要地位。

它们的起源并非一帆风顺,经历了数百万年的进化和适应,才形成了如今具有统一社会结构和高度集群性的生物群体。

红火蚁的起源不仅展示了生物进化的奇妙之处,也说明了自然界中生物之间的相互竞争和适应的重要性。

通过对红火蚁起源的研究,我们可以更加深入地了解这一物种的特点和生态习性,为保护生物多样性和生态平衡提供更多的参考和借鉴。

1.2 红火蚁的特点1. 体色鲜明:红火蚁通常以鲜艳的红色或橙红色为主,体型较小但十分显眼,易于辨认。

2. 群体有序:红火蚁生活在高度有序的群体中,每只红火蚁都扮演着特定的角色,分工明确,个体之间密切合作。

3. 极具攻击性:红火蚁具有强烈的攻击性,一旦受到威胁或感觉到危险,整个群体将迅速作出反应,集体攻击对方。

4. 繁殖能力强:红火蚁繁殖速度极快,雌蚁能够产下大量卵,种群数量呈指数增长。

5. 社会结构复杂:红火蚁的社会结构非常复杂,包括工蚁、兵蚁、雌蚁等不同类型的个体,各自担负着特定的职责。

6. 对生态系统的影响:红火蚁是一种入侵性物种,对当地生态系统造成不良影响,竞争力强,可能导致其他物种的减少或灭绝。

浅谈红火蚁的危害和防治措施1引言红火蚁在分类上属膜翅目、蚁科、切葉蚁亚科、火蚁属,原产于南美洲的巴拉那河流域一带。

它喜欢整群攻击周围的各种动物、植物和建筑物,对其栖居地周围的环境、生物具有很大威胁,人、畜等被它叮咬后,会产生火灼般疼痛感,并在相应部位出现水泡,严重的会引起过敏性休克而导致死亡;此外它还会大规模地破坏工业、农业、电力等设施,给人类带来巨大的经济损失。

红火蚁对周围环境具有极强的适应能力,同时具有繁殖迅速的特点,大量的红火蚁很容易通过夹带在含有泥土的物品中,通过运输的方式,而播散到世界上许多地区或国家,2005年初,我国广东吴川地区首次发现了红火蚁并出现了伤人事件。

红火蚁食性杂、攻击性强、繁殖迅速、竞争力强,对人体健康、公共安全、农林生产和生态环境均有严重的危害性,因此被列为世界上最危险的100种入侵有害生物之一。

2 危害社会经济红火蚁也会攻击其它动物,包括人类饲养的家禽家畜。

其叮咬可以导致家禽幼雏和幼畜死亡。

此外,它们还捕食经济昆虫蜜蜂,取食能改良土壤的有益动物蚯蚓。

红火蚁也取食农作物,给农业生产造成损失。

它们喜欢取食向日葵、黄秋葵、黄瓜、大豆、玉米和茄子的果实和种子,它们还能破坏灌溉系统和影响收割工作。

红火蚁还可危害大量公共设施和电子设备。

它们经常在空调、计算机、交通信号机箱、电话总机箱、机场着陆灯、油井或水井的电泵和供电仪表等电子设备中滋生,咬坏绝缘层或携带泥土进入设备中,造成电路短路。

红火蚁对社会经济的危害是显而易见的。

据估计,最早被红火蚁危害的美国建筑和电器的经济损失每年达1120万美元,仅德克萨斯州因红火蚁危害造成的财政损失每年就高达3亿美元,因其咬伤导致支付的医疗费用约为每年790万美元。

美国南部地区受红火蚁危害造成的经济损失估计高达每年10亿美元。

3 防控红火蚁的主要做法和经验3.1 认识到位我市各级政府、部门高度重视红火蚁的普查与防控工作,把红火蚁的普查与防控工作上升到确保农业生产和社会稳定的高度来抓,上升到政府行为摆上重要的议事日程,进一步提高认识,加强工作领导。

红火蚁红火蚁(Solenopsis invicta)是世界上最重要100 种入侵生物之一, 是一种对农业生态环境和公共安全造成严重威胁的外来有害生物。

自20 世纪30 年代红火蚁首次报道侵入美国以来, 每年以近200 km 的速度扩散。

该虫通过商业活动成功地向全世界热带和亚热带地区扩散, 并已经在部分地区定殖。

目前, 巴西、美国、安提瓜和巴布达、特立尼达和多巴哥、波多黎各、巴哈马群岛、特克斯和凯科斯群岛、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、澳大利亚、新西兰、马来西亚、中国台湾、香港和广东部分地区已有红火蚁记录或报道。

红火蚁原产南美洲巴拉那河流域,因其蚁群种群数量大,分工严密,性喜群聚并好攻击, 对其栖息地的生物极具威胁。

由于其特殊的生物学特性, 红火蚁具有极强的生态适应能力, 并能造成重大经济危害。

其经济重要性主要有3个方面:一是造成巨大的经济损失。

在农业上,破坏种子和庄稼,数以万计的工蚁和巨大的蚁丘会损坏农业机械设备和妨碍人工操作;同时,红火蚁经常聚集在农业灌溉电子设备内部如水泵、电源开关盒和空调里面, 更为严重的是, 它还能破坏交通信号灯甚至机场指示灯等电子、通讯系统和其他电子设备,在经济上直接造成作物减产和巨额防治、维护费用的支出, 带来巨大的经济损失和安全隐患;二是破坏生态环境。

红火蚁食性杂,非常容易与本地蚂蚁种群竞争有限的资源,捕食本地动物如青蛙、蜥蜴、鸟类和小型哺乳动物。

从红火蚁的扩散和危害的历史情况来看,一旦在新的地区建群,难以根除, 且耗费巨大;三是对公共安全造成严重威胁,红火蚁经常在民居、校园、公园或高尔夫球场草地筑巢,一旦受到人或动物的干扰,就会攻击人体或动物, 因此,红火蚁蛰人事件的发生屡见不鲜,影响人们外出日常活动,造成社会恐慌。

一、红火蚁的生物学特性(一)新蚁巢的建立如果交配后的雌蚁降落在一个已有红火蚁建巢的区域内,它们将受到当地蚁巢中工蚁的攻击并被杀死。

即使在它们已想方设法饲育出自己的第一批工蚁, 使其成为真正的蚁后之后, 仍有可能被当地已定居的红火蚁消灭。

红火蚁生命周期与繁殖机制的解析红火蚁(scientific name)是一种昆虫,广泛分布于亚洲地区。

红火蚁的生命周期和繁殖机制是对其生物学特征进行研究的重要内容。

本文将对红火蚁的生命周期和繁殖机制进行详细的解析。

1. 红火蚁的生命周期红火蚁的生命周期包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。

下面将具体解析每个阶段。

1.1 卵阶段红火蚁的卵由雌蚁产下,每个蚂蚁巢中都会有专门负责产卵的雌蚁。

这些卵呈白色、椭圆形,具有硬壳保护。

卵的孵化期在不同环境条件下会有所变化,一般为3至4周。

在孵化期间,卵依赖于雌蚁提供的营养物质进行发育。

1.2 幼虫阶段红火蚁的幼虫是卵孵化后发育而来。

幼虫身体白色且无腿,呈弯曲状,外观与白蚁相似。

幼虫主要以蚁巢中提供的食物为生,通过不断摄食进行生长。

红火蚁的幼虫会经历几个不同的生长阶段,称为“龄”,每个龄期都伴随着体型和外貌的变化。

1.3 蛹阶段红火蚁的蛹是幼虫经过一段时间的生长后转变而来。

蛹的外表呈白色或淡黄色,身体呈椭圆形,外骨骼紧密包裹。

在蛹的内部,幼虫进行了全面的组织和器官重构,最终转变为成虫。

蛹期持续时间取决于环境条件,一般为1至2周。

1.4 成虫阶段红火蚁在成虫阶段进化出了明显的外部特征。

成年红火蚁的身体呈深红色,有明显的弯曲的腰部。

红火蚁的成虫分为两性,即雌蚁和雄蚁。

雄蚁通常较小,翅膀发达,具有飞行能力。

而雌蚁则较大,翅膀较小,主要负责繁殖。

2. 红火蚁的繁殖机制红火蚁的繁殖机制主要包括交配和繁殖过程。

2.1 交配交配是红火蚁繁殖的首要环节。

雄蚁和雌蚁在蚁巢内通过气味信息互相吸引,完成交配行为。

交配通常发生在雌蚁生活的巢穴内。

雄蚁通过振翅和特定的动作展示自己的交配能力,吸引雌蚁的注意。

交配完成后,雌蚁会储存雄蚁提供的精子,以备后续繁殖使用。

2.2 繁殖过程红火蚁的繁殖过程包括产卵和子虫的照料。

雌蚁会在蚁巢内逐渐产下卵。

卵孵化后成为幼虫,雌蚁会用自己的唾液喂养幼虫,并保持幼虫的温度和湿度。

红火蚁疫情特点分析及发生原因与防控对策红火蚁是一种外来物种,它们在中国的许多地区已经成为了一种严重的害虫。

红火蚁的特点主要是群体性攻击和高度侵略性。

当人们不慎触动了它们的巢穴时,它们会立即发动攻击,刺咬人体及动物,甚至导致死亡。

目前,红火蚁的疫情发生已经成为了一个世界性的问题。

红火蚁是一种模式化的异蚁,其种群数量急剧增长的原因主要是由于其天敌缺乏、环境因素适宜和人为原因。

一方面,红火蚁天敌极少,没有天敌控制,能够迅速繁殖。

另一方面,中国大部分地区的气候适宜火蚁生存,温暖潮湿的气候和灌木丛林是火蚁生存的理想场所。

而且,近年来城市化进程迅速加快,人们在施工过程中破坏了土地表面的覆盖层,火蚁得到了生长繁殖的机会。

红火蚁的防控对策红火蚁的防控应该是一个长期的过程,包括以下几个方面:1.加强宣传教育。

要提高公众对红火蚁的认识,增强大众防范意识和基本知识,使公众了解红火蚁的基本特征、危害和防治方法。

2.加强监测和预警。

对红火蚂蚁的传入、扩散和危害,应进行全面的监测和预警。

及时发现火蚂蚁的建巢和传播,及时采取遏制和消灭措施。

3.强化环境管理。

在施工过程中,应遵循保护生态环境的原则,不随意破坏土地表面的覆盖层,减少红火蚬生长的机会。

4.采取物理防治措施。

这些措施包括灭蚁剂喷雾、陷阱、隔离带、化学控制等。

5.开展生物防治。

红火蚂蚁天敌缺少,因此可以通过引入天敌来进行生物防治。

天敌往往可快速控制红火蚂蚁种群生长。

6.加强科研攻关。

对红火蚂蚁相关基础科学问题和前沿技术进行深入研究,提高防治水平。

综上所述,红火蚂蚁是一种十分危害的物种,不仅对农业、林业和城市建设带来极大问题,还对人类健康构成威胁。

因此,我们必须加强宣传教育,采取有效的防治措施,保障社会稳定和公民安全。