北京大学科技成果——微生物、植物耦合的水体治理与盐碱化湿地修复综合技术

- 格式:docx

- 大小:55.60 KB

- 文档页数:3

富营养化水体湿地生态修复研究与应用进展

陈贺涵;张菁;尹立鹏;姜学霞;谢春生

【期刊名称】《绿色科技》

【年(卷),期】2022(24)10

【摘要】水体富营养化是当前国内外急需解决的环境问题。

结合国内外研究与应用进展,对影响湿地生态修复效果的因素和构建中需注意的事项作了介绍,并对湿地生态修复的研究与应用趋势进行了展望。

指出了植物选择、水力条件、营养物质和温度是影响湿地修复效果的主要因素;湿地植物选择、场地搭配建设、水岸维护工程和湿地系统维护是是湿地生态修复系统构建的主要方面。

植物选择和水力条件是湿地生态修复中的关键因素,尤其是植物选择仍是目前和将来湿地生态修复的研究热点,与此同时,加强湿地生态系统中基质选择、组成和应用的研究,也是将来湿地生态修复研究和应用的重要方向。

【总页数】5页(P62-65)

【作者】陈贺涵;张菁;尹立鹏;姜学霞;谢春生

【作者单位】肇庆学院环境与化学工程学院;观星(肇庆)农业科技有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】X171

【相关文献】

1.富营养化水体原位生态修复技术研究进展

2.水稻对富营养化水体生态修复效应及其研究进展

3.生态浮床(岛)修复富营养化景观水体研究进展

4.人工湿地在修复富营养化水体中的应用及研究进展

5.生态修复水体富营养化技术研究进展

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“三北”地区盐碱地治理技术研究进展“三北”地区指的是我国北方的东北、北方和西北三个地区,其中包含了黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏和青海等省市自治区。

由于气候干旱,地质构造复杂,这些地区普遍存在着大面积的盐碱地,严重制约了当地农业的发展和生态环境的恢复。

盐碱地治理技术的研究至关重要。

近年来,随着科技的进步和研究热情的不断高涨,盐碱地治理技术在“三北”地区取得了一定的进展。

下面将对其中几种常见的治理技术进行介绍。

首先是物理治理技术。

物理治理技术主要通过改变土壤的物理性质来减少盐分对作物生长的影响。

常见的物理治理技术包括拔盐、耕层连根翻转和改进灌排系统等。

拔盐是通过机械拔除盐分堆积层,减少盐分淋洗的方法,可以有效降低土壤盐分。

耕层连根翻转是将盐碱地的表层土壤和含盐深层土壤互换位置,使得盐分淋洗到较深的土层中,减少对作物的危害。

改进灌排系统则通过合理设计渠系和管道系统,减少在灌溉过程中因蒸发带走的水分,从而减少盐分的累积。

这些物理治理技术在实践中取得了一定的治理效果,为盐碱地的治理提供了有效的手段。

其次是化学治理技术。

化学治理技术主要是通过施用化学物质改变土壤的理化性质,降低土壤的盐碱度,提高土壤肥力。

常见的化学治理技术包括施用石灰、石膏和有机酸等。

施用石灰可以中和土壤酸性,促进钙离子与盐分结合,降低土壤盐碱度。

施用石膏可以提高土壤的离子交换容量,增加土壤中的钙离子含量,减少盐碱的伤害。

施用有机酸则可以改善土壤结构,增加土壤肥力和水分保持能力。

这些化学治理技术在一定程度上可以改善盐碱地的土壤质量,促进作物的生长。

最后是生物治理技术。

生物治理技术主要是通过引入耐盐碱的作物和微生物,利用它们的生理生化作用,减少盐碱地对作物的危害。

常见的生物治理技术包括耐盐碱作物种植和盐碱地微生物修复。

耐盐碱作物可以在高盐碱环境下正常生长,它们具有耐盐碱的特性,可以把土壤中的盐分吸收并转化为无害的物质,从而减少盐分对作物的影响。

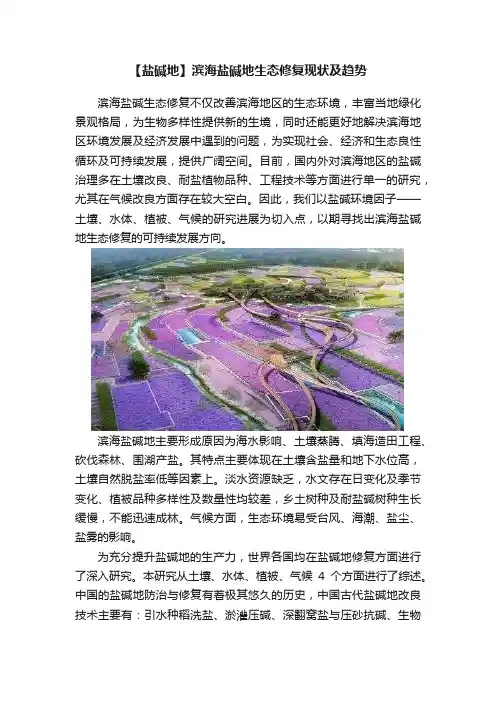

【盐碱地】滨海盐碱地生态修复现状及趋势滨海盐碱生态修复不仅改善滨海地区的生态环境,丰富当地绿化景观格局,为生物多样性提供新的生境,同时还能更好地解决滨海地区环境发展及经济发展中遇到的问题,为实现社会、经济和生态良性循环及可持续发展,提供广阔空间。

目前,国内外对滨海地区的盐碱治理多在土壤改良、耐盐植物品种、工程技术等方面进行单一的研究,尤其在气候改良方面存在较大空白。

因此,我们以盐碱环境因子——土壤、水体、植被、气候的研究进展为切入点,以期寻找出滨海盐碱地生态修复的可持续发展方向。

滨海盐碱地主要形成原因为海水影响、土壤蒸腾、填海造田工程、砍伐森林、围湖产盐。

其特点主要体现在土壤含盐量和地下水位高,土壤自然脱盐率低等因素上。

淡水资源缺乏,水文存在日变化及季节变化、植被品种多样性及数量性均较差,乡土树种及耐盐碱树种生长缓慢,不能迅速成林。

气候方面,生态环境易受台风、海潮、盐尘、盐雾的影响。

为充分提升盐碱地的生产力,世界各国均在盐碱地修复方面进行了深入研究。

本研究从土壤、水体、植被、气候4个方面进行了综述。

中国的盐碱地防治与修复有着极其悠久的历史,中国古代盐碱地改良技术主要有:引水种稻洗盐、淤灌压碱、深翻窝盐与压砂抗碱、生物治盐等。

这些在当代仍有一定的借鉴意义。

在20世纪30—40年代,以前苏联B.A.科夫达为代表的学者,建议修建排水网作为防治的主要手段,再采用其他措施结合。

经过长期的研究和实践,利用排水措施来治理改良盐碱化土壤得到广泛认同。

作物秸秆还田、种植绿肥、绿肥翻压、改土、培肥等农艺措施的原理是通过改良土壤物理结构及成分等起到改良盐碱土的作用。

除了常用的农艺措施,通过化学方法改良盐碱土也是一个有效的途径。

如在碱化土壤中加入含钙物质(石膏、磷石膏、亚硫酸钙)及酸性物质(如硫酸亚铁、黑矾、风化煤、糠醛渣)的方法改良。

随着化学改良方法研究的深入,从20世纪90年代开始,利用高聚物改良剂改良盐碱地的研究引起国际上的广泛关注。

治理土壤盐碱化的技术和方法土壤盐碱化是指土壤中含有大量的盐分和碱性物质,破坏了土壤的肥力和结构,使得植物难以生存和生长。

随着气候变化和人类活动的影响,土壤盐碱化已经成为全球土地利用和生态环境保护面临的重要问题之一。

本文将探讨治理土壤盐碱化的技术和方法,包括农业措施、物理措施、化学措施和生态措施等方面。

一、农业措施农业措施是指在种植管理中采取一系列措施,以改善土壤物理、化学和生物环境,减缓或防止土壤盐碱化的进一步发展。

主要包括:1、合理轮作合理轮作是指将盐碱地与非盐碱地轮流种植,使其休闲期间进行速效盐的淋洗降解,从而减缓土壤盐碱化的发展。

同时,合理轮作还可以改善土壤结构,增加有机质含量,提高土壤肥力。

2、改善灌溉方式盐碱地的灌溉方式要特别注意,应避免过多的灌溉和频繁的灌溉。

在灌溉时,应根据土壤类型、作物生长和环境要素等因素,合理控制灌溉量和灌溉时间,并进行间歇灌溉措施,以增加土壤水分的利用率。

3、施用有机肥料有机肥料能够提高土壤的肥力和肥料利用率,改善土壤物理性质和结构,从而打破土壤团聚体,增加土壤的孔隙度和透气性。

通过施用有机肥料,还能够促进土壤微生物的繁殖和活动,提高土壤的抗盐碱能力。

二、物理措施物理措施是指通过物理手段改变土壤结构和环境,以达到防治土壤盐碱化的目的。

主要包括:1、夯实改良夯实改良是通过机械添加物理力量,增加土壤的重量和密度,改变土壤的结构和物理性质,提高土壤的透气性和根系的发育,从而防止盐碱地上的水分蒸发,减缓土壤盐碱化的进一步发展。

2、减少蒸发蒸发是导致土壤盐碱化的重要因素之一。

通过减少土壤的蒸发,可以有效地降低土壤的盐碱度和碱性,减缓土壤盐碱化的发展。

减少蒸发的方法包括:覆盖物料、提高土壤养分水平、减少灌溉次数等。

3、排盐排盐是通过引导盐分在土壤中流动,达到排放、降解和淋洗的目的,以减轻土壤的盐碱度和碱性。

常见的排盐措施包括:深层排水、渗漏井以及盐田、蓄盐池等。

三、化学措施化学措施是指通过化学物质添加或改变土壤环境的化学性质,以调节土壤的酸碱度和离子平衡,以减轻土壤的盐碱度和碱性。

高等学校科学技术进步奖推荐书(2018年度)一、项目名称基于生物调控的人工湿地水质净化关键技术与应用二、申报奖种科技进步奖三、推荐单位山东大学四、项目简介人工湿地技术利用植物、动物、微生物的综合生态作用实现污水的有效净化,具有基建投资省、运行费用低、生态景观美化等重要优点,在发展中地区水污染治理领域具有突出的应用优势。

常规人工湿地技术往往重视植物的功能,却忽视了动物、微生物等生物的重要功能以及各种生物之间的协同作用,导致冬季净化效果差、植物易退化和腐烂以及复氧能力弱造成的微生物脱氮性能低下等关键技术瓶颈问题,极大限制了其工程应用规模和效果。

本项目在国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目的支持下,历经十余年科技攻关和工程实践,创新性提出了“植物-动物-微生物”协同强化机制和方法,系统构建了基于生物调控的人工湿地净化功能强化关键技术,显著提高了人工湿地的污染物去除效果和可持续运行的稳定性,为我国水污染防治提供了经济有效、生态良好的水质净化与生态修复关键技术。

主要技术创新成果如下:(1)针对冬季人工湿地处理效率严重降低的问题,揭示了不同植物种群在人工湿地中不同季节的生态位互补效应,明确了动物、植物、微生物之间的协同作用原理,通过季节性耐寒沉水植物的梯级配置和鱼类、底栖动物、微生物之间的协同强化技术创新,显著提升冬季人工湿地的生物多样性与生物活性,实现冬季污染物去除率的大幅度提升,破解了人工湿地冬季运行不稳定的关键难题。

(2)针对植物易退化和腐烂及其导致的效率降低和二次污染等问题,基于维管束湿地植物茎叶多孔的微观特性,创新性提出了基于根系微环境调节的植物季节性收割方法,研发了湿地植物高价值生物质资源化利用技术,以湿地植物生物质的收割和高价值资源化的技术创新实现人工湿地系统中污染物的有效去除,有效保障了人工湿地的长期可持续运行。

(3)针对湿地复氧能力弱及其导致的微生物脱氮性能低下等问题,从微生物群落结构和功能的定向优化入手,通过潮汐运行、根区人工增氧、尾气增氧等技术创新,研发基于湿地植物生物炭的微生物碳源补给关键技术,显著优化了污水生物与生态净化系统的物质能量循环,为提升微生物净化性能提供了经济有效的技术手段。

国家盐碱地综合利用技术创新中心重点任务和创新目标

国家盐碱地综合利用技术创新中心的重点任务和创新目标包括:

1. 盐碱地改良技术研发:研发具有高效、环保、可持续性的盐碱地改良技术,提高盐碱土壤的水分持水性,降低土壤盐碱度,改善盐碱土壤的物理性质。

2. 盐碱地种植和管理技术创新:探索适宜盐碱地种植的作物品种和栽培模式,开发适合盐碱地的施肥、灌溉、病虫害防治等管理技术,提高盐碱地的农业生产能力。

3. 农业资源循环利用技术研究:研究盐碱地农业废弃物资源化利用技术,开发盐碱地的有机肥料、饲料等再生资源,实现循环农业发展。

4. 盐碱地生态恢复和环境保护技术创新:开展盐碱地生态恢复技术研究,发展合适的植被恢复和土壤修复技术,提高盐碱地生态系统的稳定性和可持续性,保护盐碱地生态环境。

5. 盐碱地综合利用示范建设:在盐碱地综合利用技术创新中心所辖地区建设示范项目,推广盐碱地改良、种植和管理技术,形成可复制、可推广的盐碱地农业发展模式。

6. 国际合作与交流:加强与国内外相关研究机构和企业的合作,开展科学研究合作、人才交流等活动,提高盐碱地综合利用技术创新中心的国际影响力。

以上是国家盐碱地综合利用技术创新中心的重点任务和创新目标,旨在推动盐碱地的有效利用和农业可持续发展。

南开大学科技成果——微生物-植物联合原位生态修复技术处理中低浓度石油污染土壤项目简介

针对我国油田区域土壤不同浓度、不同原油物性、不同土壤环境的石油污染,开发物理化学—生物耦合技术以及微生物—植物联合生态修复的分类集成技术,并建立相应的示范工程。

在着重开展技术创新与集成的同时,尝试建立油田区污染土壤的修复理论体系、技术规范和评价体系,建设油田区典型石油污染土壤生态修复集成技术的示范工程,同时为在我国大面积开展石油污染土壤修复工作建立一个具有国际先进水平和引领作用的技术研发平台,为我国油田区污染土壤生态功能恢复和环境质量改善提供技术支撑。

工艺流程及主要技术指标

1、筛选出的高效石油降解菌与筛选到的修复植物能够形成稳定的协同促生关系;

固态发酵条件优化

菌剂生产

现场施工现场盐碱水洗

植物修复微生物修复

2、研制出适合胜利油田生态环境特点的石油污染土壤修复菌剂,对石油的降解率三个月达到50%以上;

3、筛选出了适合胜利油田不同油区的耐油污、耐盐碱修复植物;

4、开发出了针对中低浓度石油污染土壤的植物-微生物联合修复

成套技术,使石油污染物年降解效率达到50%-70%。

北京大学9项成果获教育部提名国家科学技术奖

佚名

【期刊名称】《北京大学学报:自然科学版》

【年(卷),期】2006(42)1

【总页数】1页(P67-67)

【正文语种】中文

【中图分类】N

【相关文献】

1.9 000 t远洋散装水泥运输船研究开发获国防科学技术工业委员会科学技术二等奖、中国船舶工业集团公司科技进步一等奖、9 000 t远洋散装水泥运输船获国家科技部、财政部、国家计委、国家经贸委九五国家重点科技攻关计划优秀成果奖、上海市经济委员会优秀新产品二等奖 [J],

2.王代树教授等20余年潜心研究中药抑癌制剂紫龙金获教育部提名国家科学技术

奖 [J],

3.2018年度国家科学技术奖揭晓自然资源部提名的7个项目获自然科学奖二等奖、科学技术进步奖二等奖 [J], 王少勇;

4.“欠平衡钻井井筒多相流动规律研究”获2003年度教育部提名国家科学技术奖[J], 焦念友

5.“铁路提速线路强化技术及其理论基础与工程实践”获2003年度教育部提名国家科学技术奖——科技进步一等奖 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

支持盐碱地综合改造利用的实践和思考1. 盐碱地综合改造利用的概述盐碱地是指土壤中盐分和碱性物质含量过高,导致植物生长受阻,土地资源利用率低下的地区。

随着全球气候变化和人口增长,盐碱地问题日益严重,对农业生产和生态环境造成了巨大压力。

盐碱地综合改造利用成为了当前农业发展的重要课题。

盐碱地综合改造利用是指通过对盐碱地进行科学合理的改良措施,提高土壤肥力、改善土壤结构、降低盐分含量,从而实现盐碱地的可持续利用。

这一过程包括土壤改良、灌溉技术改进、生物修复等多种方法的综合运用。

盐碱地综合改造利用需要充分发挥政府、科研机构、企业和农民等多方力量的作用,共同推动盐碱地治理和利用的进程。

我国在盐碱地综合改造利用方面已经取得了一定的成果,通过实施一系列的政策措施和技术措施,如退耕还林、土地整治、水土保持、节水灌溉等,我国部分地区的盐碱地得到了有效治理,农业生产能力得到了提高。

由于盐碱地分布广泛、地域差异较大,加之改造成本较高、技术难度较大,盐碱地综合改造利用仍面临诸多挑战。

为了更好地推进盐碱地综合改造利用工作,我们需要深入研究盐碱地的形成机制、发展规律,不断优化和完善相关政策措施和技术措施,加强科技创新和人才培养,提高盐碱地治理和利用的技术水平和经济效益。

还需要加强国际合作与交流,借鉴国外先进的经验和技术,为我国盐碱地综合改造利用提供有力支持。

1.1 盐碱地的成因和特点盐碱地是一种因土壤中含有较高盐分和碱性物质而表现特殊性质的土地。

其成因复杂多样,主要包括自然因素和人为因素。

自然因素如地理位置、气候条件、地质构造等,使得部分地区的土壤富含盐分和碱性物质。

人为因素则常常由于不合理的农业灌溉、工业废水排放等导致土壤盐渍化。

不合理的土地利用规划、植被破坏等也可能加剧盐碱地的形成。

生态环境脆弱:由于盐分和碱性的双重影响,盐碱地的生态环境相对脆弱,生物多样性较低。

土壤结构不良:盐碱地土壤通常结构不良,通气性、保水性差,影响作物生长。

“三北”地区盐碱地治理技术研究进展【摘要】盐碱地是“三北”地区面积较大的一种土地类型,严重影响当地农业生产和生态环境。

为了有效治理盐碱地,不断开展相关技术研究是至关重要的。

本文针对盐碱地治理技术研究进展进行了全面的介绍。

首先分析了盐碱地形成原因,接着介绍了现有的治理技术,并详细探讨了新技术的研究进展,包括生态修复方法。

对治理盐碱地投入产出效益进行了评估。

结论部分总结了技术创新与应用的重要性,提出了可持续发展的建议,并展望了未来研究方向。

通过本文的研究,可以为“三北”地区盐碱地治理技术提供参考,推动当地农业生产和生态环境持续健康发展。

【关键词】盐碱地,治理技术,研究进展,生态修复,投入产出效益,技术创新,可持续发展,未来研究方向。

1. 引言1.1 背景介绍盐碱地是指土壤中盐分和碱性成分过高的土地,广泛分布于我国的“三北”地区,其形成主要是由于区域干燥少雨、地下水位高、气温高、蒸发强等因素的综合作用。

盐碱地的存在严重影响了土地的肥力和植被的生长,严重制约了当地农业的发展。

为了有效治理和利用盐碱地,近年来国内外开展了大量的盐碱地治理技术研究工作,取得了一定的成果。

“三北”地区盐碱地治理技术研究的发展,对于改善当地土地质量、促进农业生产、提高农民收入具有重要意义。

本文旨在系统总结“三北”地区盐碱地治理技术的研究进展,探讨现有技术的局限性,并展望未来的研究方向,为加快盐碱地治理工作提供参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨“三北”地区盐碱地治理技术的研究进展,并总结现有技术的优缺点,进一步挖掘新技术的应用潜力,为解决该地区盐碱地带来的生态环境问题提供科学依据。

通过对不同治理技术的比较分析,寻求最合适的生态修复方法,实现盐碱地的持续治理和可持续利用。

本研究旨在探讨盐碱地治理技术的投入产出效益,为政府和农民提供科学决策依据,促进当地经济发展和生态环境改善。

通过本文的研究,进一步加强“三北”地区盐碱地治理技术研究,推动技术创新与应用,为区域可持续发展提供理论支持和实践指导,为未来研究方向的展望提供参考依据。

科技成果——针对人工湿地污水处理系统当地的土壤及植物生态系统快速检测方法技术开发单位北京大学

成果简介

本项目是针对人工湿地污水处理系统的土壤及植物生态系统快速检测方法,可以快速获取该类污水处理系统设计、建造的相关数据和参数,降低成本,缩短建造周期。

基本原理

人工湿地污水处理系统需要因地制宜的设计才能高效的处理污水。

本技术先在当地进行土壤、水文、植被采样,然后利用整合的分析仪器,如土壤分析仪器、水质监测仪、生物监测仪等快速检测分析所采集的数据,科学诊断当地的土壤、水文及植物生态系统的各项特征,包括:土壤的理化性质,如土壤成分、通气性、团粒结构、土壤的酸碱度、含盐量等;水文特征,如水温、流速、含沙量等;当地的生态状况,如植被状况、植物种类、植物健康等。

最后针对要处理的污水类型,提出相应的设计对策,包括处理系统选址、布水方式选择以及植被的选择等。

技术水平

据检索,国内尚无同类理念和技术。

该技术能快速(30-60天)解决污水与当地土壤及植物生态系统的相应关系问题,在尽量使用本地物种,保护当地生态环境的前提下,对症下药,使得湿地生态系统更健康,污水处理效果更好。

目前在国内的人工湿地污水处理系统的建设过程当中,对工程所在地的生态系统的检测尚未得到重视,其技术的开发还是一片空白。

由于该技术能够因地制宜,就地取材,能够在很大程度避免外来物种入侵,既能维护工程所在地的生态状况,又能节约工程成本,建议该技术在人工湿地污水处理系统工程中广泛推广和应用。

应用实例

北京市龙道河水质污染治理工程

合作方式

技术服务、技术咨询。

盐碱地综合治理的工程模式李娟;韩霁昌;张扬;程科【摘要】针对土壤盐碱化涉及农业、土地、水资源的综合问题.在陕西定边县堆子梁镇盐碱荒地整治过程中,利用蓄水、排碱和覆沙三项治碱压盐技术,综合设计了研究区农田、排碱工程、灌溉工程、道路和防护林等,构建蓄水和排水条件下水体与相邻土壤盐分运移规律和循环压盐机制,形成“改排为蓄、水地共处、和谐生态”的盐碱地治理新模式.该工程模式的实施,共整治规模约746.38 hm2,新增耕地约667.42 hm2.该技术的推广应用,不仅提高了耕地数量及质量,增加了经济收入,而且改善了生态环境,为重度盐碱地治理开辟了新的途径.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2016(014)003【总页数】6页(P188-193)【关键词】土壤改良;蓄水;排盐;覆沙;综合治理【作者】李娟;韩霁昌;张扬;程科【作者单位】陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075;西北农林科技大学林学院,陕西杨凌 712100;国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,西安 710075;陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075;国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,西安 710075;陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075;国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,西安710075;陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075;国土资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,西安 710075【正文语种】中文【中图分类】S288土壤盐碱化是造成土地难以利用的重大原因之一,全世界盐碱土面积约为109 hm2,中国盐碱土总面积约为3.46×107 hm2,其中,原生盐化型、次生盐化型和各种碱化型土地分别约占盐碱化土地总面积的52%、40%和8%[1-2];由于地理位置、耕作或施肥不当所造耕地盐碱化面积约为7.60×107 hm2。

低温下湿地植物修复微污染水体技术研究进展林海;薛宇航;董颖博;李冰【摘要】低温胁迫严重影响寒冷环境下的植物对污染水体的修复效果,采用抗寒湿地植物是提高植物系统在寒冷地区修复效果的最根本、最经济的方法之一.根据近年来国内外文献总结归纳了用于水体修复的抗寒湿地植物及其特点,比较常温及低温条件下修复效果以阐述抗寒湿地植物在修复污染水体中的作用.从增强湿地植物的抗寒性及利用微生物促进修复方面阐述了湿地植物修复的生物强化手段,并指出该领域研究中存在的主要问题及今后研究的重点.未来应从基因调控及生长促进菌等方面加强湿地植物的抗寒性能及修复效果研究,并为实际工程的应用提供基础.【期刊名称】《环境科技》【年(卷),期】2019(032)003【总页数】5页(P68-72)【关键词】低温胁迫;抗寒;湿地植物;水体修复;生物强化【作者】林海;薛宇航;董颖博;李冰【作者单位】北京科技大学环境工程系,北京 100083;工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室,北京 100083;北京科技大学环境工程系,北京 100083;北京科技大学环境工程系,北京 100083;工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室,北京100083;北京科技大学环境工程系,北京 100083;工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】X70 引言微污染水是指受到有机物污染,部分水质指标超过GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准的水体,这类水中所含污染物种类多、性质复杂,但浓度低。

2018年国家生态环境部通报的《2018年1 ~9 月全国地表水环境质量状况》报告指出,1 940个国家地表水评价断面中,Ⅳ ~Ⅴ类断面比例为22.3%,劣Ⅴ类断面比例为5.3%[1],地表水污染受到广泛关注。

湿地植物原位修复微污染水体相对于化学及物理修复具有生态效应好,投资低,运行管理简单,无二次污染等优点[2],近年来被广泛用于农业面源污染河流、湖泊的治理修复中。

北京大学科技成果——微生物、植物耦合的水体治理与盐碱化湿地修复综合技术

项目简介

水生植物修复技术是一种成本少、耗能低、效果好的生物-生态新技术,即利用植物的吸收、吸附作用,富集导致水体富营养化的氮、磷,降解、富集其它有毒有害污染物,同时由于水生植物生长对藻类的抑制作用,使水体中藻类数量降低,提高水体透明度,达到化害为利、净化水质的目的,实现水域资源的可持续发展和利用。

针对不同生态环境污染,从现场环境中筛选和构建具有高效污染修复的水生植物-微生物群落体系,更具有针对性强、适应性强、效率高、成本低和对原有生态环境没有威胁等优点。

应用范围

北京大学工学院从选育耐盐碱性植物新品种入手,研究并优化不

同盐碱程度下植物组合、配伍模式,构建盐碱环境植被快速恢复技术。

筛选高效耐盐功能菌,利用耐盐功能菌接种技术,进一步发挥微生物植物联合修复作用,加快盐碱环境改良进程。

形成以生物为主,盐碱环境改良与污水治理同步进行,实现盐碱改良—污染治理—生态重建系统综合技术的集成的盐碱化湿地的修复与改良综合技术体系。

项目阶段

北京大学工学院以多年对微生物的研究积累,将微生物与水体植物相结合,已经完成难降解有机磷化合物微生物——植物耦合净化体系理论模型构建,建立了对有机磷农药和难降解有机物(壬基酚等)具有高效分解能力的微生物菌群(同时可以作为微生物菌剂应用在水环境以外的如土壤环境的修复中)筛选、培育,开发了从相应污染环境筛选具有有机物吸收或降解功能的水生植物的技术。

微生物-植物耦合水体污染治理技术比原有单一的微生物净化方式提高70%的效率。

同样,用生物的方式治理土壤的盐碱化,可以增加土壤中的有机物,调节土壤中的水气温状况,改变土壤结构与特性,改善有益微生物生存繁衍的环境。

通过生物措施改良的盐碱地脱盐持久、稳定,且

有利于水土保持以及维持生态平衡。

知识产权已申请相关专利。

合作方式合作开发、技术转让、技术许可。