预备犯的成立条件

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

刑法 2024 知识点一、刑法概说。

1. 刑法的概念与性质。

- 刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

- 其性质具有阶级性(反映统治阶级意志)和法律性(调整特定社会关系)。

2. 刑法的任务与机能。

- 任务包括惩罚犯罪、保护人民等。

- 机能有规制机能(对人的行为进行规范评价)、保护机能(保护法益)、保障机能(保障公民权利免受国家刑罚权不当侵害)。

3. 刑法的体系与解释。

- 体系:总则、分则、附则等结构。

- 解释:- 立法解释(由立法机关作出的解释)。

- 司法解释(最高司法机关作出的解释)。

- 学理解释(学者等作出的解释,无法律效力)。

二、犯罪概念与犯罪构成。

1. 犯罪概念。

- 我国刑法中的犯罪是指具有严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性的行为。

2. 犯罪构成。

- 犯罪客体:我国刑法所保护而为犯罪行为所侵害的社会关系。

- 犯罪客观方面:包括危害行为、危害结果以及行为与结果之间的因果关系等。

- 危害行为是在人的意志或者意识支配下实施的危害社会的身体活动。

- 危害结果有实害结果和危险结果之分。

- 犯罪主体:- 自然主体:达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。

刑事责任年龄分为完全不负刑事责任年龄(不满12周岁)、相对负刑事责任年龄(12 - 14周岁、14 - 16周岁、16周岁以上等不同阶段)。

刑事责任能力包括辨认能力和控制能力。

- 单位主体:单位犯罪的概念、特征及处罚原则。

- 犯罪主观方面:- 过失:疏忽大意的过失(应当预见自己的行为可能发生危害结果,因为疏忽大意而没有预见)和过于自信的过失(已经预见自己的行为可能发生危害结果,但轻信能够避免)。

三、正当行为。

1. 正当防卫。

- 概念:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

- 成立条件:- 起因条件:存在不法侵害。

- 时间条件:不法侵害正在进行。

犯罪预备有两种表现形式一、为实施犯罪而准备犯罪工具的行为。

包括制造、改造、找寻、购买等多种方式,其目的是为犯罪准备最合手、适用的工具。

如为杀人而购买刀子,或自制利刃、火器等,为盗窃准备撬压工具、攀登工具等,为投毒购买毒药等均属为犯罪准备工具。

二、为犯罪创造便利条件的行为。

为犯罪创造条件是指除为犯罪准备工具以外的其他全部准备活动,如踩点、跟踪、了解、掌握犯罪对象的活动规律,确定最佳地点和最佳时间,筹集资金、学习攀登、搏斗、诱骗等技巧,均属为犯罪创造条件。

犯罪预备的特征(一)主观上具有为了犯罪的目的。

(1)行为人进行犯罪预备活动的意图和目的,是为了顺利着手实施和完成犯罪。

(2)犯罪在实行行为尚未着手时停止下来,是由于行为人意志以外的原因所致,即是被迫而非自愿在着手实行行为前停止犯罪。

(二)客观上有犯罪预备行为。

(1)行为人已经开始实施犯罪的预备行为,即为犯罪的实行和完成创造便利条件的行为。

(2)行为人尚未着手犯罪的实行行为,即犯罪活动在具体犯罪实行行为着手前停止下来。

(三)停止的原因:是由于意志以外的原因而没有能够“着手” 。

犯罪预备与犯意表示的区别1、主要是看有没有实际的犯罪准备行为。

如果行为人流露出某种犯罪的意思,这本身不是行为,不能认为是犯罪预备。

2、刑罚惩罚的是犯罪行为,而不能惩罚思想。

3、刑法不惩罚思想,但并不等于通过语言、文字的形式表现出来的都仅仅是思想或犯意流露,而不是行为。

犯罪预备的处罚原则犯罪预备行为是为犯罪准备工具、制造条件的行为,犯罪预备形态则是犯罪行为由于行为人意志以外的原因而停留在预备阶段的停止形态。

犯罪预备行为虽然尚未直接侵害犯罪客体,但已经使犯罪客体面临即将实现的现实危险,因而同样具有社会危害性。

对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

刑法法硕口诀大全

刑法法硕口诀大全如下:

1.可从轻、减轻处罚:病叫自立——未遂;精神病人;教唆未遂;

自首;立功。

2.应从轻、减轻处罚:4、8应从减——已满14周岁不满18周岁

人。

3.可从轻、减轻、免除处罚:聋哑盲预备——又聋又哑的人;盲人;

预备犯。

4.应从轻、减轻、免除处罚:从应从减免——从犯。

5.可减轻、免除处罚:外公戒贪行——在外国已受处罚;重大立功;

介绍贿赂;贪污;行贿。

6.应减轻、免除处罚:防弊从自重——正当防卫、紧急避险过当;

胁从犯;自首又立功。

7.可免除处罚:自轻毒可免——自首又较轻微的;种植毒品。

8.可免于刑事处罚:轻微可免刑——情节轻微。

9.应减轻处罚:有害中止减——造成损害的中止犯。

10.应免除处罚:无害中止免——没有造成损害的中止犯。

以上口诀涵盖了刑法法硕考试中常见的知识点和考点,有助于考生快速记忆和掌握相关内容。

但需要注意的是,这些口诀只是辅

助记忆的工具,考生仍需结合教材和相关法律法规进行深入学习和理解。

犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中⽌,这三者有哪些不同犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中⽌,这三者有哪些不同中⽌的⾃动性是犯罪中⽌的本质特征,也是它与预备犯、犯罪未遂区别的标志。

预备犯、未遂犯也属于犯罪的未完成形态,但是它们是由于意志以外的原由⽽未得逞的。

即不是出于犯罪分⼦本⼈意愿,⽽是由难以克服的外部障碍造成的。

所以,犯罪未遂也可称为障碍的未遂。

犯罪分⼦意志以外的原因主要有:被害⼈的反抗;第三者的阻⽌;⾃然⼒的阻碍;物质的阻碍;犯罪⼈能⼒不⾜;认识发⽣错误等等。

例如,张三意图强奸⽽使⽤暴⼒将被害妇⼥按倒,未能性交即被赶来的警察抓获,就属于因第三者的阻⽌⽽犯罪未得逞;再如李四进⼊银⾏却打不开保险柜以致⼀⽆所获,就属于物质障碍及⾃⾝能⼒不⾜的原因⽽未得逞。

特别需要注意的是:1.在进⾏了犯罪准备,⽽后放弃了着⼿实⾏的,应当认定为中⽌犯。

例如,甲某准备了毒药杀害其夫,因为害怕⽽没有敢下毒,后来放弃杀⼈念头,把毒药扔掉。

因为尚未着⼿就⾃动放弃犯罪,属于在预备过程的中⽌。

2.犯罪撤退不是犯罪中⽌。

在进⾏了犯罪准备,没有着⼿实⾏的情况下,因为情况有变,主动撤退,但未放弃犯罪意图的,不是中⽌。

例如甲⼄⼆⼈预谋盗窃某银⾏,在⽩天“踩点”之后,晚上前来⾏动。

发现银⾏有很多⼈在加班,不便下⼿,便撤⾛打算改⽇再来⾏窃。

这属于犯罪撤退,不是犯罪中⽌。

因为犯罪⼈遭遇到意志以外的原因,并未放弃犯罪意图。

应当认定为犯罪预备。

再例如,律考试题:甲某携⼔⾸赴⼄家杀⼄途中,因肚⼦疼痛难忍⽽回家,属于犯罪撤退,成⽴预备犯。

3.即使客观上不能完成犯罪,但⾃认为能够完成犯罪的情况下,⾃动停⽌的,也是⾃动中⽌。

例如甲某使⽤过期失效的农药投放到⼄某杯中,意图杀⼄。

后改主意,在⼄某喝⽔之前将杯中⽔倒掉。

虽然因为农药已经失效,客观上不可能完成犯罪,但甲某并不知道,在⾃认为能完成犯罪的情况下放弃犯罪的,可成⽴犯罪中⽌。

4.在客观上能够完成犯罪,但⾏为⼈⾃认为出现意志以外的原因,不能够完成犯罪的情况下,⽽撤离的,属于犯罪撤退,不成⽴犯罪中⽌。

第十章故意犯罪的停止形态一、概念题1.行为犯(人大2010年研;南师大2008年研)答:行为犯是指危害行为符合犯罪客观要件齐备标准的犯罪。

只要行为人着手实施并完成了《刑法》规定的犯罪行为,犯罪的客观方面即为完备,犯罪即成为既遂形态。

区分行为犯的既遂和未遂,要以上述犯罪行为是否完成为标准,而不是以某种危害结果是否发生为标准。

在司法实践中,行为犯有时也会造成实际的危害结果,但是,这种结果并不是犯罪客观方面所必须具备的结果,而是构成行为犯之外的加重结果或者加重情节。

2.危险犯(上海海事大学2014年研;东财2011年研)答:危险犯是指与实害犯相对应的,以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪。

《刑法》在危害公共安全罪中有多个条文规定了危险犯,如放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏易燃易爆设备罪、暴力危及飞行安全罪等,都是典型的危险犯,它们都是因为使用的犯罪方法特别危险或者侵害的对象特殊而受到刑罚处罚。

3.抽象危险犯(人大2007年研)答:抽象危险犯是指危险状态在法律上一般不作具体性规定,而是立法者根据一定的行为在通常情况下即足以招致某种危险而预先设定的。

行为人只要实施了一定的行为,不论其是否发生了具体的危险都可以认为有侵害法益的危险而构成犯罪。

由此可见,抽象危险犯的行为本身就具有一定的危险性,我国《刑法》中的放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪都属于抽象危险犯。

二、简答题1.简述故意犯罪的停止状态。

答:故意犯罪的停止形态是指故意犯罪在其产生、发展和完成的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

故意犯罪的停止形态,按其停止下来时犯罪是否已经完成为标准,可以区分为两种基本类型:(1)犯罪的完成形态,即犯罪的既遂形态,是指故意犯罪在其发展过程中未在中途停止下来而得以进行到终点,行为人完成了犯罪的情形。

(2)犯罪的未完成形态,即故意犯罪在其发展过程中居于中途而停止下来,犯罪未进行到终点,行为人没有完成犯罪的情形。

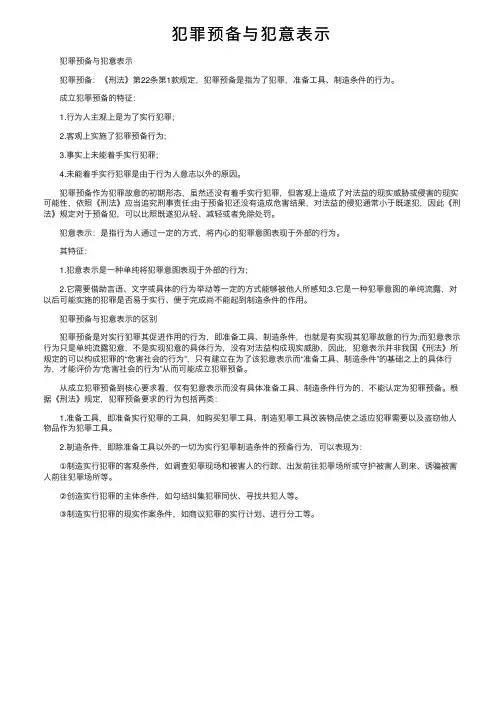

犯罪预备与犯意表⽰犯罪预备与犯意表⽰犯罪预备:《刑法》第22条第1款规定,犯罪预备是指为了犯罪,准备⼯具、制造条件的⾏为。

成⽴犯罪预备的特征:1.⾏为⼈主观上是为了实⾏犯罪;2.客观上实施了犯罪预备⾏为;3.事实上未能着⼿实⾏犯罪;4.未能着⼿实⾏犯罪是由于⾏为⼈意志以外的原因。

犯罪预备作为犯罪故意的初期形态,虽然还没有着⼿实⾏犯罪,但客观上造成了对法益的现实威胁或侵害的现实可能性,依照《刑法》应当追究刑事责任;由于预备犯还没有造成危害结果,对法益的侵犯通常⼩于既遂犯,因此《刑法》规定对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

犯意表⽰:是指⾏为⼈通过⼀定的⽅式,将内⼼的犯罪意图表现于外部的⾏为。

其特征:1.犯意表⽰是⼀种单纯将犯罪意图表现于外部的⾏为;2.它需要借助⾔语、⽂字或具体的⾏为举动等⼀定的⽅式能够被他⼈所感知;3.它是⼀种犯罪意图的单纯流露,对以后可能实施的犯罪是否易于实⾏、便于完成尚不能起到制造条件的作⽤。

犯罪预备与犯意表⽰的区别犯罪预备是对实⾏犯罪其促进作⽤的⾏为,即准备⼯具、制造条件,也就是有实现其犯罪故意的⾏为;⽽犯意表⽰⾏为只是单纯流露犯意,不是实现犯意的具体⾏为,没有对法益构成现实威胁,因此,犯意表⽰并⾮我国《刑法》所规定的可以构成犯罪的“危害社会的⾏为”,只有建⽴在为了该犯意表⽰⽽“准备⼯具、制造条件”的基础之上的具体⾏为,才能评价为“危害社会的⾏为”从⽽可能成⽴犯罪预备。

从成⽴犯罪预备到核⼼要求看,仅有犯意表⽰⽽没有具体准备⼯具、制造条件⾏为的,不能认定为犯罪预备。

根据《刑法》规定,犯罪预备要求的⾏为包括两类:1.准备⼯具,即准备实⾏犯罪的⼯具,如购买犯罪⼯具、制造犯罪⼯具改装物品使之适应犯罪需要以及盗窃他⼈物品作为犯罪⼯具。

2.制造条件,即除准备⼯具以外的⼀切为实⾏犯罪制造条件的预备⾏为,可以表现为:①制造实⾏犯罪的客观条件,如调查犯罪现场和被害⼈的⾏踪、出发前往犯罪场所或守护被害⼈到来、诱骗被害⼈前往犯罪场所等。

对犯罪预备怎么处罚对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

关于对犯罪预备怎么处罚的问题,下⾯店铺⼩编为您详细解答。

⼀、对犯罪预备怎么处罚1、对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2、法律依据:《刑法》第⼆⼗⼆条为了犯罪,准备⼯具、制造条件的,是犯罪预备。

构成犯罪预备必须具备以下条件:(1)犯罪分⼦主观上具有某种犯罪⽬的;(2)犯罪分⼦为实施某种犯罪⽽进⾏了准备⼯具、制造条件的犯罪预备⾏为;(3)犯罪预备⾏为由于犯罪分⼦意志以外的原因被阻⽌在犯罪预备阶段的某⼀点上。

刑法规定,对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

⼆、犯罪预备与犯罪中⽌的区别1、停⽌的时间点不⼀样。

犯罪预备是犯罪着⼿之前开始准备⼯具、制造条件的时候;⽽犯罪中⽌则是在犯罪既遂之前的任何时间段中都可以发⽣。

2、⼆者停⽌的原因不⼀样。

犯罪预备是由于意志以外的因素⽽造成的,⽽犯罪中⽌是由于⾏为⼈⾃⼰⾃动放弃犯罪⽽造成的。

前者是“欲⽽不能”⽽后者是“能⽽不欲”。

3、概念不⼀样。

犯罪预备,是指做实施犯罪前的准备⼯作;犯罪过程中,⾃动放弃犯罪,或⾃动有效的防⽌犯罪结果的发⽣,是犯罪中⽌。

4、处罚不⼀样。

对于预备犯,可以⽐照既遂犯,从轻、减轻处罚或者免除处罚;对于中⽌犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

由此可知,犯罪预备,是指做实施犯罪前的准备⼯作;犯罪过程中,⾃动放弃犯罪,或⾃动有效的防⽌犯罪结果的发⽣,是犯罪中⽌。

希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下⽅按钮咨询,或者到店铺咨询专业律师。

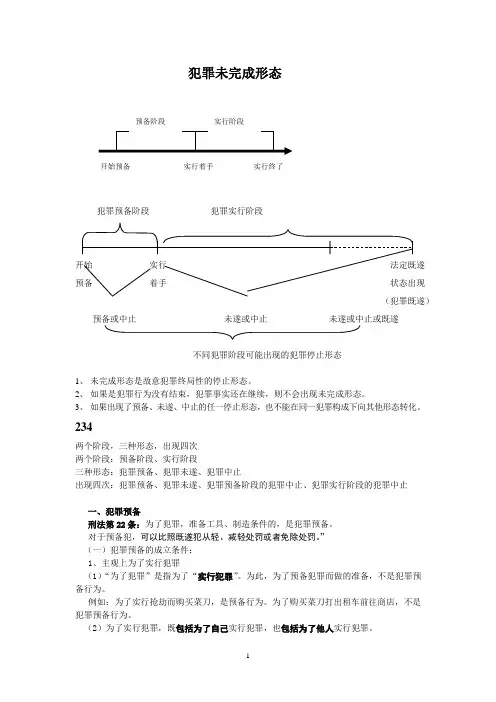

犯罪未完成形态开始预备实行着手实行终了犯罪预备阶段犯罪实行阶段开始实行法定既遂预备着手状态出现(犯罪既遂)预备或中止未遂或中止未遂或中止或既遂不同犯罪阶段可能出现的犯罪停止形态1、未完成形态是故意犯罪终局性的停止形态。

2、如果是犯罪行为没有结束,犯罪事实还在继续,则不会出现未完成形态。

3、如果出现了预备、未遂、中止的任一停止形态,也不能在同一犯罪构成下向其他形态转化。

234两个阶段,三种形态,出现四次两个阶段:预备阶段、实行阶段三种形态:犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止出现四次:犯罪预备、犯罪未遂、犯罪预备阶段的犯罪中止、犯罪实行阶段的犯罪中止一、犯罪预备刑法第22条:为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。

对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

”(一)犯罪预备的成立条件:1、主观上为了实行犯罪(1)“为了犯罪”是指为了“实行犯罪”。

为此,为了预备犯罪而做的准备,不是犯罪预备行为。

例如:为了实行抢劫而购买菜刀,是预备行为。

为了购买菜刀打出租车前往商店,不是犯罪预备行为。

(2)为了实行犯罪,既包括为了自己实行犯罪,也包括为了他人实行犯罪。

例如:甲为了盗窃,让乙帮助自己制作一把“万能钥匙”,乙制作好后交给甲,甲未使用便放弃盗窃。

甲是犯罪预备阶段的犯罪中止,乙是犯罪预备。

2、客观上实施了犯罪预备行为:包括:准备工具和制作条件(1)准备工具:包括制造工具、购买工具、租借工具、盗窃工具(2)制造条件:a调查犯罪现场; b调查被害人行踪;c出发前往犯罪现场;d守候被害人到来;e诱骗被害人前往犯罪现场;f排除犯罪障碍;g商议犯罪计划;h勾引同伙.(3)犯罪预备与犯意表示的区分:关键看对法益的危险程度。

预备行为对法益造成一定危险;犯意表示对法益无任何危险,只是将犯意单纯流露于外部。

3、未能着手实行犯罪这是指犯罪预备行为没有进入实行阶段。

4、由于意志以外的原因:犯罪预备与预备阶段的犯罪中止的区分:关键在于自动性。

1、罪刑法定原则【考点精讲】罪刑法定原则的基本含义:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑,即“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚”。

罪刑法定原则的基本内容:(1) 法律主义,罪刑法定原则所要求的法律主义,是指规定犯罪及其后果的法律必须是成文的法律;法官只能根据成文法律定罪处罚。

具体要求是:规定犯罪及其法律后果的法律只能是立法机关制定的法律.因此行政规章不得作为刑法的渊源;规定犯罪及其法律后果的法律必须由本国通过文字表述,习悄法和判例不得作为刑法的渊源。

(2) 禁止事后法一一禁止重法溯及既往。

(3) 禁止不利于被告人的类推解释。

罪刑法定原则既禁止司法机关进行类推解释,也禁止立法机关进行类推解释;但罪刑法定原则并不禁止扩大解释。

(4) 禁止绝对不定期刑。

(5) 禁止处罚不当罚的行为。

(6) 禁止不均衛的、残虐的刑罚。

【考查方式】罪刑法定原则在2002-的司法考试中共考查了3次,主要是对罪行法定原则基本内容的考查。

所以考生在复习罪刑法定原则时,主要的就是掌握罪刑法定原则的内容,重点就是法律主义和禁止不利于被告人的类推解释的理解^2、刑法的解释【考点精讲】刑法解释的分类:(1)按解释的效力不同,刑法解释分为立法解释、司法解释和学理解释。

立法解释,是指由最高立法机关即全国人大及其常委会对刑法的含义所作的解释。

主要包括以下三种:一是全国人大常委会以决议形式对刑法条文含义所作的解释。

二是最高立法机关在刑法的起萆说明或修订说明中所作的解释。

三是在刑法施行过程中,最高立法对发生歧义的条文所作的解释。

立法解释属于“有权解释”。

司法解释.是指由最髙司法机即最高人民法院和最高人民检察院对刑法条文进行的解释。

最S人民法院对于法院在审判工作中具体应用刑法问题所作的解释、最高人民检察院对于检察院在检察工作中具体应用刑法间題所作的解释。

司法解释属于“有权解释”。

学理解释,是指专家学者、教学科研单位和社会组织等对刑法的含义所作的解释。

考研历年真题答案与解析-法律硕士(非法学)51.简述犯罪预备的成立条件。

【参考答案】犯罪预备,指为了犯罪,准备工具、制造条件的行为。

有犯罪预备行为,因意志以外的原因而未能着手实行的,是预备犯。

预备犯是犯罪的未完成形态之一。

成立条件:1、行为人具有为便利实行、完成某种犯罪的主观意图。

2、客观上犯罪人进行了准备工具、制造条件等犯罪的预备活动。

3、犯罪的预备行为由于犯罪分子意志以外的原因被阻止在犯罪预备阶段,未能进展到着手实行犯罪。

犯罪预备的概念;犯罪预备的三个特征52.简述渎职罪的概念和构成要件。

【参考答案】概念:渎职罪是指国家机关工作人员在公务活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、妨碍国家管理活动,致使公共财产或者国家与人民的利益遭受重大损失的行为。

构成要件:侵害的客体是国家机关的正常活动;客观方面表现为行为人实施滥用职权吗、玩忽职守的等行为,致使公共财产、国家与人民利益遭受重大损失的行为;主体是国家机关工作人员,主观方面包括故意和过失两种心理状态。

53. 简述诚实信用原则的含义和功能。

【参考答案】诚实信用原则,是指民事主体从事民事活动时,应当诚实守信,正当行使民事权利并履行民事义务,不实施欺诈和规避法律的行为,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

诚实信用原则的法律要求具体体现在以下三个方面:民事主体在从事民事活动时,必须将有关事项和真实情况如实告知对方,禁止隐瞒事实真相和欺骗对方当事人。

民事主体之间一旦作出意思表示并且达成合意,就必须重合同、守信用,正当行使权利和履行义务。

法律禁止当事人背信弃义、擅自毁约的行为。

民事活动过程中发生损害,民事主体双方均应及时采取合理的补救措施,避免和减少损失。

诚实信用原则的功能有以下两点:指导民事主体进行民事活动。

诚实信用原则要求民事主体在从事民事活动时必须具备诚实、善意的内心要求。

诚实信用原则赋予法官司法裁判的自由裁量权。

一方面,法官依据诚实信用原则对法律条文进行解释,从而解决具体的法律问题。

一、犯罪预备的中止情况怎么认定犯罪中止刑法第24条:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。

对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

” 犯罪中止的成立条件:(一)时间性:发生在犯罪过程中 1.既可以发生在预备阶段,也可以发生在实行阶段。

在实行阶段,既可以发生在实行行为尚未终了时,也可以发生在实行行为已经终了后,结果出现前。

注意:犯罪未遂只能发生在实行阶段。

2.犯罪不能呈现终局性形态。

一旦不能出现预备、未遂、既遂,便不可能出现中止。

(二)自动性:自动放弃犯罪或自动有效防止结果发生这是犯罪中止与犯罪预备、犯罪未遂的关键区分。

(三)客观性:要有中止行为犯罪中止分为两种:1.行为未实行终了,自动放弃。

此时中止行为表现为自动放弃,要求行为人必须真实彻底的放弃犯罪,而非暂时停顿。

注意:自动放弃重复侵害行为成立中止。

2.行为实行终了,有效防止结果发生。

此时中止行为表现为采取自动有效防止措施。

这种防止措施要具备两个条件;一要有足以避免结果发生的性质,二要真诚努力的去完成。

(四)有效性有效性指危害结果没有发生。

1.种类:一是行为未实行终了,自动放弃,危害结果没有发生;二是行为实行终了,自动防止结果发生,危害结果没有发生。

2.地位:即使行为人自动放弃或积极努力防止,但结果仍发生了,就不能成立犯罪中止。

3.危害结果没有发生,是指行为人追求或放任的、行为性质决定的危害结果没有发生,而不是指任何结果都没有发生。

因此,犯罪中止可以分为没有造成任何危害结果的犯罪中止和造成一定危害结果的犯罪中止。

能与不能,应该以行为人自己的主观认识为标准。

只要行为人自认为在当时的情况下能够把犯罪进行下去而自动放弃犯罪的,尽管客观上不可能完成的,也应当认为是犯罪中止。

4. 几种特殊情况的判断:因被害人是自己的熟人而停止(一般视为犯罪中止);因被害人的吓唬而停止(因情况不同而作不同的认定);犯罪过程中因身体疾病而停止(一般认为是意志以外的原因而不是自动放弃)二、如何认定犯罪预备行为(一)有犯罪预备行为即有为了犯罪,准备工具、制造条件的行为。

故意犯罪预备、未遂、中止与既遂的判断备注:一般情况下,着手就是实行行为的起点,红线表示特殊情况下“着手”有可能前置或者后置于“实行行为”。

例如:盗窃案例如:投毒案小总结:是否着手?是否得逞?未得逞的原因是意志以内还是意志以外?1、犯罪预备成立条件:(1)主观为了实行犯罪(2)客观上实施了预备行为(3)没有着手(4)未能着手是行为人意志以外的原因(区分预备阶段的中止)2、从属预备犯和独立预备犯独立预备犯属于预备行为的实行行为化,或者预备犯的即遂化。

例如:刑法第120条的准备实施恐怖活动罪。

1、犯罪未遂成立的条件:(1)已经着手实行犯罪(2)犯罪未得逞(3)未得逞是由于意志以外的因素(区分实行阶段的中止)2、犯罪未遂的成立范围:2.中止犯的处罚中,对于“造成损害”的理解(1)“造成损害”这里的损害一定是犯罪行为造成的,而不能是中止行为造成的例如:甲盗窃时,刚搬起某财物又不想盗窃了,放下的时候不小心砸伤了乙,这里砸伤乙的行为是中止行为导致的,应另行评价,数罪并罚。

(2)这里的损害是某一种轻罪的实害结果(不能是该犯罪行为构成要件意义上的实害结果)例如:甲想杀乙,用到砍乙,刚砍了一刀看乙可怜不想杀了,但是造成了乙轻伤的结果,这里的轻伤结果就是故意伤害轻伤这个罪的实害结果。

但甲成立故意杀人中止而非故意伤害轻伤。

(3)损害仅限于对他人(包括被害人及其亲属、无关的第三者等)的损害,而不包括对行为人自己造成的损害课后习题巩固检测1、关于犯罪未遂的认定,下列哪些选项是错误的?A.甲以杀人故意将郝某推下过街天桥,见郝某十分痛苦,便拦下出租车将郝某送往医院。

但郝某未受致命伤,即便不送医院也不会死亡。

甲属于犯罪未遂B.乙持刀拦路抢劫周某。

周某说“把刀放下,我给你钱”。

乙信以为真,收起刀子,伸手要钱。

周某乘乙不备,一脚踢倒乙后逃跑。

乙属于犯罪未遂C.丙见商场橱柜展示有几枚金锭(30万元/枚),打开玻璃门拿起一枚就跑,其实是值300元的仿制品,真金锭仍在。

一、犯罪预备与犯罪未遂怎么区分犯罪未遂与犯罪预备的区分主要是从犯罪未遂的三个特征所区分的。

犯罪未遂与犯罪预备都属于犯罪的未完成形态,即都没有既遂,二者都是由于意志以外的原因没有既遂。

区别的标志是是否“着手”实行行为。

预备是进行了犯罪准备,但是由于意志以外的原因而没有能够“着手”;而未遂是已经“着手”实行犯罪,由于意志以外的原因而没有既遂。

犯罪未遂的概念犯罪未遂是指行为人已经着手实行犯罪,但由于犯罪分子以外的原因而未得逞。

其特征表现为:一是行为人已经着手实行犯罪,这是区别于犯罪预备形态的主要标志;如行为人是故意杀人,其举刀或掏刀的行为便是着手。

当然,行为人实施的犯罪实行行为必须已实际指向犯罪对象,必须表现行为人的行为意图,同时要给犯罪的直接客体造成了直接的现实威胁;二是犯罪未得逞,即还未完成某一犯罪所必须具备的全部构成要件;三是犯罪未得逞是由于犯罪分子意志以外的原因所导致。

犯罪预备的概念犯罪预备是指为犯罪准备工具、制造条件。

其特征表现为:一是行为人必须有实施某种犯罪的直接故意,其目的是为了给实施犯罪创造条件;二是行为人已经开始实施了某种犯罪的预备行为,如为杀人而买刀、制造炸弹等;三是行为人尚未着手实施犯罪实行行为,这是犯罪预备与犯罪未遂、既遂形态的主要标志;四是行为人尚未实施犯罪实行行为,是由于行为人自身意志以外的原因所致。

根据犯罪预备行为的实施方式,犯罪预备可以分为准备工具的预备和制造条件的预备。

三、如何区分犯罪未遂与犯罪预备犯罪预备是有犯罪动机,是犯罪前基本条件,包括准备工具,顺序计划等但没有实施犯罪。

犯罪未遂是已经发生动作的过程,但没有达到犯罪的目标或部分目标。

区别犯罪未遂与犯罪预备主要有以下两点:1、概念不同犯罪预备是指为了犯罪,准备工具、制造条件;而已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

2、处罚不同对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚;对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

如何才能构成预谋犯罪在实际社会中,不少犯罪分⼦在开展犯罪⾏为之前,往往会筹划很久,在我国法律中对于预谋犯罪专门作出了⼀些规定。

在我国法律中规定了,如何才能构成预谋犯罪?下⾯让我们⼀起来看看由店铺⼩编为⼤家进⾏的相应的解答吧。

⼀、如何才能构成预谋犯罪构成预谋犯罪,在法律上主要规定为以下两种情况:其⼀,是为实施犯罪准备⼯具和物品的⾏为;其⼆,是为达到犯罪⽬的创造条件的⾏为,主要指准备⼯具以外的其他创造条件的⾏为。

《刑法》第⼆⼗⼆条规定,为了犯罪,准备⼯具、制造条件的,是犯罪预备。

对于预备犯,可以⽐照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

⼆、犯罪预备的表现形式1、为实施犯罪准备犯罪⼯具的⾏为。

这是犯罪预备⾏为最常见的形式所谓犯罪⼯具,是指犯罪分⼦进⾏犯罪活动所⽤的⼀切器械物品。

其中包括:(1)⽤以杀伤被害⼈或者排除被害⼈反抗的器械物品,如枪弹、⼑棒、毒药、绳索等;(2)⽤以破坏、分离犯罪对象物品或者破坏、排除犯罪障碍物的器械物品,如钳剪、⼑斧、锯锉、爆炸物等;(3)专⽤为达到或逃离犯罪现场或进⾏犯罪活动的交通⼯具,如汽车、摩托车等;(4)⽤以排除障碍、接近犯罪对象的物品,如翻墙爬窗⽤的梯⼦或绳索等;(5)⽤以掩护犯罪实施或者湮灭罪证的物品,如作案时戴的⾯罩、作案后灭迹⽤的化学药品等。

犯罪⼯具本⾝危害性和复杂性可以反映出预备⾏为不同的危害程度。

所谓准备犯罪⼯具,包括制造犯罪⼯具、寻求犯罪⼯具及加⼯犯罪⼯具使之适合于犯罪的需要。

2、其他为实施犯罪制造条件的⾏为。

这类犯罪预备⾏为可以概括为以下⼏种:(1)为实施犯罪事先调查犯罪场所、时机和被害⼈⾏踪;(2)准备实施犯罪的⼿段,例如为实施⼊户盗窃⽽事先练习爬楼⼊窗技术;(3)排除实施犯罪的障碍;(4)追踪被害⼈、守候被害⼈的到来或者进⾏其他接近被害⼈、接近犯罪对象物品的⾏为;(5)出发前往犯罪场所或者诱骗被害⼈赶赴预定犯罪地点;(6)勾引、集结共同犯罪⼈,进⾏犯罪预谋;(7)拟定实施犯罪和犯罪后逃避侦查追踪的计划,等等。