微生物的菌种选育

- 格式:ppt

- 大小:4.72 MB

- 文档页数:100

菌种选育的常用途径引言菌种选育是一种重要的微生物学研究领域,通过对不同菌种的筛选和改良,可以获得具有特定功能的菌株,应用于农业、医药、食品等领域。

本文将详细介绍菌种选育的常用途径,包括菌种筛选、遗传改良和代谢工程等方面。

菌种筛选菌种筛选是菌种选育的第一步,通过对大量的菌株进行筛选,找到具有特定功能的菌种。

常用的菌种筛选途径包括:1. 传统筛选法传统筛选法是指通过传统的培养基和培养条件,观察菌株在不同环境下的生长情况和代谢产物的产量,从中选出具有优良性状的菌株。

这种方法简单易行,但效率较低。

2. 高通量筛选法高通量筛选法是利用自动化设备和高通量平台,对大量的菌株进行快速筛选。

常用的高通量筛选方法包括微孔板筛选、流式细胞术和荧光素酶报告基因等。

这种方法高效快速,能够同时处理多个菌株。

3. 分子生物学筛选法分子生物学筛选法是通过对菌株的基因组进行分析,筛选出具有目标基因或特定代谢途径的菌株。

常用的分子生物学筛选方法包括PCR技术、基因芯片和下一代测序等。

这种方法能够准确地确定菌株的遗传特征,对于寻找具有特定功能的菌株具有重要意义。

遗传改良遗传改良是菌种选育的关键步骤,通过对菌株的基因进行改造或调控,使其具有更好的性状和功能。

常用的遗传改良途径包括:1. 诱变诱变是指通过物理或化学手段对菌株的基因进行改变,产生突变体。

常用的诱变方法包括辐射诱变和化学诱变。

诱变可以导致菌株的遗传多样性增加,从而增加筛选到具有特定功能的菌株的概率。

2. 基因工程基因工程是指通过外源基因的引入或菌株内部基因的改造,使菌株具有特定的性状和功能。

常用的基因工程方法包括基因克隆、基因敲除和基因表达调控等。

基因工程可以准确地改变菌株的遗传特征,实现对菌株的精确改良。

3. 重组DNA技术重组DNA技术是指通过DNA片段的重组和重排,实现对菌株基因组的改造。

常用的重组DNA技术包括PCR扩增、限制酶切和连接等。

重组DNA技术可以实现对菌株基因组的精确改造,为菌种选育提供了有力的工具。

引言概述:微生物菌种选育是农业生产中的关键环节之一,对于提高农作物产量、改善土壤环境以及保护农作物免受病害的影响非常重要。

本文将探讨微生物菌种选育的概述,并从生理特性、菌株筛选、大规模培养、菌种质量保证以及应用前景等方面进行详细阐述。

正文内容:一、微生物生理特性的研究1.微生物的代谢途径及对环境的适应能力a.微生物代谢途径的分类及特点b.微生物对环境因素的响应机制2.微生物生物学特性的研究a.微生物的生物学分类和鉴定方法b.微生物的生物学功能及功能鉴定方法3.微生物菌种遗传特性的研究a.微生物基因组的分析方法b.微生物遗传多样性的研究手段二、菌株筛选及评价1.菌株来源的选择a.野生环境中菌株的获取b.人工合成菌株的筛选2.菌株的评价指标a.菌株的抗逆性评价b.菌株的生物活性评价3.菌株筛选的方法与策略a.传统筛选方法b.分子筛选方法的应用三、大规模培养技术1.培养基的优化a.培养基组成的优化b.培养条件的优化2.发酵设备与工艺的改进a.发酵罐的设计与选用b.发酵工艺参数的优化3.自动化控制技术在大规模培养中的应用a.自动化控制系统的构建b.自动化控制在发酵过程中的应用四、菌种质量的保证1.菌种质量评估与监控a.菌种纯度的评估方法b.菌种的稳定性和一致性的评估2.菌种质量控制的技术手段a.菌种质量控制的重要性和原则b.菌种质量控制的技术手段和措施3.菌种保存与推广a.菌种保存的方法与策略b.菌种的推广与应用前景五、微生物菌种选育的应用前景1.在农业中的应用前景a.微生物菌种在农作物生长过程中的应用b.微生物菌种在农作物病害防治中的应用2.在环境修复中的应用前景a.微生物菌种在土壤重金属修复中的应用b.微生物菌种在油污染处理中的应用总结:通过对微生物菌种选育的概述以及生理特性、菌株筛选、大规模培养、菌种质量保证以及应用前景的详细阐述,我们可以看出微生物菌种选育在农业生产中的重要性和应用潜力。

加强对微生物生理特性的研究,优化菌株筛选和培养技术,保证菌种质量,将有助于推动微生物菌种选育的应用和发展,为农业生产和环境修复提供更多有效的解决方案。

选育菌种的方法一、引言菌种的选育是微生物学研究中的重要环节,它对于促进农业、食品工业、医药领域的发展具有重要意义。

本文将介绍一些常用的选育菌种的方法,包括传统的筛选方法和基于分子生物学的筛选方法。

二、传统的筛选方法1. 随机筛选法随机筛选法是最常用的菌种选育方法之一。

其步骤包括:从自然环境中收集样品,如土壤、水体等,将样品制成适宜的培养基,然后进行培养。

在培养过程中,通过观察菌落的形态、颜色、生长速度等特征,筛选出具有特殊性状或功能的菌株。

2. 生理选育法生理选育法是根据菌株的生理特性进行选育的方法。

通过调节培养条件,如温度、pH值、氧气浓度等,筛选出适应特殊环境的菌株。

例如,有些菌株能够在高温或低温环境中生长,有些菌株能够在酸性或碱性环境中生长,这些菌株可以被应用于相关领域。

3. 抗性筛选法抗性筛选法是利用抗生素或其他抑制性物质来筛选菌株的方法。

通过将菌株培养在含有抗生素或抑制性物质的培养基上,只有具有抗性的菌株才能够生长并形成菌落。

这种方法可以筛选出具有抗生素抗性、耐酸碱或耐高温的菌株。

三、基于分子生物学的筛选方法1. PCR筛选法PCR筛选法是利用聚合酶链反应(PCR)技术来筛选菌株的方法。

通过设计特异性引物,扩增目标基因片段,然后通过电泳分析扩增产物,筛选出具有特定基因的菌株。

2. 基因克隆筛选法基因克隆筛选法是将目标基因插入表达载体中,然后转化到宿主菌中,通过观察宿主菌的表型变化来筛选菌株。

例如,将具有抗性基因的载体转化到宿主菌中,只有转化成功的菌株才能够生长在含有抗生素的培养基上。

3. 荧光筛选法荧光筛选法是利用荧光蛋白标记目标基因,通过观察菌株产生的荧光信号来筛选菌株。

例如,将荧光蛋白基因与目标基因融合,将融合基因转化到宿主菌中,通过观察菌株产生的荧光信号来筛选具有目标基因的菌株。

四、总结菌种的选育是微生物学研究中不可或缺的一环。

传统的筛选方法包括随机筛选法、生理选育法和抗性筛选法,它们通过观察菌株的形态、生长特性和抗性等来筛选菌株。

理想的工业发酵菌种应符合以下要求:⑴遗传性状稳定⑵生长速度快,不易被噬菌体等污染⑶目标产物的产量尽可能接近理论转化率⑷目标产物最好能分泌到胞外,以降低产物抑制并利于产物分离⑸尽可能减少产物类似物的产量,以提高目标产物的产量并且有利于产物分离⑹培养基成分简单、来源广、价格低廉⑺对温度、pH、离子强度、剪切力等环境因素不敏感⑻对溶氧的要求低,便于培养以及降低能耗一、从自然界获得新菌种的步骤分离微生物新种的具体步骤大体可分为采样、增殖、纯化、性能测定。

采样菜园和耕作层土壤是有机质较多的土层,常以细菌和放线菌为主;果园数根土层中,酵母菌含量较高;动植物残体及霉腐土层中,分布着较多的霉菌。

豆科植物根系土中,往往存在根瘤菌;河流湖泊的淤泥中能分离到产甲烷菌;油田和炼油厂周围土层中常见分解石油的微生物等。

各种水体也是工业微生物菌种的重要来源,许多具有光合作用能力的微生物以及兼性或专性厌氧微生物都能从各种水体中筛选得到。

增殖才采集的样品中,一般待分离的菌种在数量上并不占优势,为提高分离的效率,常以投其所好和取其所抗的原则在培养基中添加特殊的养分或抗菌物质,使所需菌种的数量相对增加,这种方法称为增殖培养或富集培养。

纯化常用的菌种纯化方法很多,大体可将它们分为两个层次,一个层次较粗放,一般只能达到“菌落纯”的水平,从“种”的水平来说是纯的,其方法有划线分离法,涂布分离法和稀释分离法。

另一层次是较为精细的单细胞或单孢子分离法,它可达到细胞纯即“菌株纯”的水平。

具体操作方法很多,最简便的方法是利用培养皿或凹玻片等分离小室进行细胞分离。

也可以利用复杂的显微镜操作装置进行单细胞挑取。

性能测定菌种性能测定包括菌株的毒性试验和生产性能测定。

二、基因突变和微生物菌种选育基因是在生物体内具有自主复制能力的遗传功能单位,是一个具有特定核苷酸顺序的核酸片段,每个基因约有1000个碱基对。

基因是合成有功能的蛋白质多肽链或RNA所必需的全部核酸序列(通常是指DNA序列)。

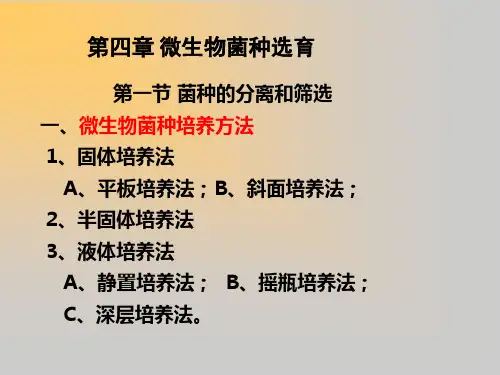

发酵工艺学菌种选育概述发酵工艺学是研究生物大分子合成和分解的原理、方法及规律的一门学科,主要关注微生物在发酵过程中的应用。

发酵过程中,菌种的选育是一个关键环节,它直接影响到发酵工艺的效果和产物的质量。

本文将从菌种选育的意义、菌种选育的基本原则、菌种选育的方法以及菌种选育的策略等方面进行探讨。

菌种选育的意义菌种选育在发酵工艺中起着至关重要的作用。

通过选育出高效、高产、稳定的菌种,可以提高发酵产物的产量和质量,降低生产成本,提高经济效益。

同时,合适的菌种选育有助于减少废弃物和副产物的产生,降低对环境的影响,实现可持续发展。

菌种选育的基本原则菌种选育的基本原则如下:1.选择适宜的菌株:根据发酵的要求,选择适宜的菌株进行选育。

菌株应具备良好的发酵性能,包括高产、高效、耐受环境变化等特点。

2.遗传稳定性:选育的菌株应具备遗传稳定性,不易发生突变或变异。

3.生理功能完整:菌种应具备完整的生理功能,包括合成目标产物的能力、辅酶的提供、耐受产物的毒性等。

4.兼容性:选育的菌种应与发酵介质相兼容,能够在特定条件下顺利生长和发酵。

5.再生能力:优选的菌种应具备较强的再生能力,能够在长时间存储后迅速恢复生长和产物合成能力。

菌种选育的方法菌种选育的方法多种多样,常用的方法包括:1.传统筛选法:通过大量筛选菌株,根据对目标产物的产量和品质进行评估,选育出优良菌株。

2.突变体筛选法:通过诱变的方法,获得菌株的突变体,然后进行筛选,选出产量高的突变体。

3.重组DNA技术:通过DNA重组技术,将外源基因导入宿主细菌,使其具备合成目标产物的能力。

4.代谢工程法:通过改造菌株代谢途径,调控关键酶的表达水平,增强目标产物的合成能力。

菌种选育的策略菌种选育的策略主要包括:1.多因素优选法:通过对菌种进行多因素的筛选,如温度、pH值、培养基成分等,选出适应性强的菌株。

2.基因库筛选法:通过建立菌株基因库,对多种菌株进行筛选,快速选出理想的菌株。

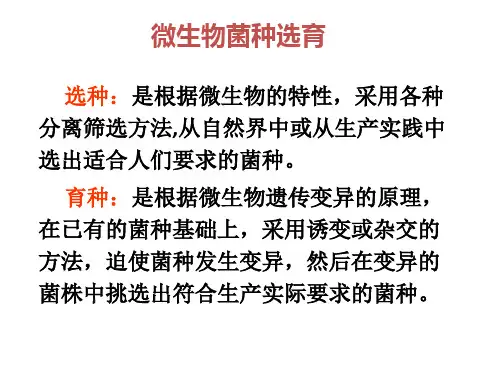

菌种选育的常用途径菌种选育是指通过对微生物菌株的筛选、培养、改良等一系列措施,以提高其在特定应用领域中的产量、质量或其他相关性状。

菌种选育在农业、食品工业、医药领域等具有重要应用价值。

本文将介绍菌种选育的常用途径。

1. 野生菌株的筛选和收集野生菌株是从自然环境中采集到的未经人工干预的微生物。

通过对不同环境样品(如土壤、水体、植物组织等)进行采集和分离,可以获得大量潜在有用的菌株。

筛选出具有特定特性或功能的野生菌株,是进行菌种选育的第一步。

2. 菌株的培养和保存为了保持菌株的纯度和活力,需要对筛选得到的菌株进行培养和保存。

常见的培养方式包括液体培养和固体培养。

液体培养适用于大规模生产,而固体培养则适用于分离纯化和鉴定菌株。

还可以利用冷冻保存、低温冷冻保存和干燥保存等方法对菌株进行长期保存,以备后续的选育和应用。

3. 菌株特性的评价和筛选菌株特性的评价是判断菌株是否具有选育潜力的重要依据。

常见的评价指标包括产量、活力、稳定性、抗逆性、产物质量等。

通过对大量菌株进行系统的评价和筛选,可以找到具有优良特性的菌株,并进一步进行深入研究和选育。

4. 菌株改良菌株改良是指通过基因工程、诱变、融合等方法对已有菌株进行遗传改造,以获得更好的性状或功能。

基因工程技术可以通过引入外源基因或调控内源基因的表达来改变菌株的代谢途径或产物合成能力。

诱变则通过物理或化学手段诱导突变,从而获得新的遗传变异体。

融合是将两个不同亲本菌株进行杂交,以获得具有双亲优点的后代。

菌株改良是提高菌株性状和功能的重要手段。

5. 发酵工艺的优化发酵工艺的优化是在选育过程中不可或缺的一环。

通过调节培养基成分、培养条件(温度、pH值、氧气供应等)和发酵参数(搅拌速度、通气量等),可以促进菌株的生长和代谢产物的积累。

还可以利用统计学方法对发酵过程进行建模和优化,以提高发酵效率和产量。

6. 菌株应用评价菌种选育的最终目标是将优良菌株应用于实际生产中。

对菌株应用性能进行评价至关重要。

引言:微生物菌种的选育是一项重要的研究领域,其在农业、医药、环境保护等多个领域具有广泛的应用价值。

本文结合相关研究成果,探讨了微生物菌种选育的方法,旨在为相关领域的科研工作者提供参考。

概述:微生物菌种的选育是指通过对微生物的筛选和培养,选择出具有特殊功能或者优良特性的微生物菌株。

其方法包括了菌种筛选、培养条件优化等多个环节。

本文将以此为主线,结合实际案例,详细阐述微生物菌种选育的方法。

正文内容:1. 菌种筛选1.1 传统筛选方法传统筛选方法包括菌落形态观察、生理生化指标检测、抗性测定等。

通过对菌落形态和生理生化特性的观察,可以初步确定菌株的特性。

同时,通过对菌株的抗性测定,可以筛选出具有耐药或者耐环境逆境特性的菌株。

1.2 分子生物学方法分子生物学方法可以应用PCR等技术,快速检测目标菌株的特定基因或者特性。

这些特定基因可能与目标菌株的优良性状相关,通过筛选出含有这些特定基因的菌株,可以更加精确地进行微生物菌种的选育。

2. 菌种培养条件优化2.1 培养基配方优化培养基是微生物菌种培养的基础,其配方的优化对于菌种的生长和代谢具有重要影响。

通过调整培养基中的碳源、氮源、矿质元素等成分,可以优化菌株的生长条件。

2.2 培养条件控制培养条件的控制对于微生物菌株的生长和产生特定代谢产物等方面具有重要影响。

温度、pH值、培养时间等因素的调控,可以使菌株在适宜的环境中进行生长和代谢,从而保证其优良特性的表达。

3. 菌株遗传改良3.1 重组DNA技术重组DNA技术可以通过将目标基因导入到菌株中,使其具有特定的功能特性。

通过引入外源基因,可以使菌株产生特定的代谢产物,或者具有特定的酶活性等特性。

3.2 融合技术融合技术是指将两个或者多个菌株进行融合,从而形成新的菌株。

融合后的菌株可能具有不同菌株的优点,如抗性能力、代谢能力等,从而提高菌株的综合性能。

4. 菌株功能验证4.1 体外实验通过在实验室中建立靶点验证体系,对选育出的菌株进行功能验证。