加减法各部分名称

- 格式:doc

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:8

人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版数学一年级上册第一单元知识点汇总1. 数一数点数法:数数时,要按一定的顺序来数,从1开始,数到最后一个事物所对应的是几,即最后数到几,事物的总数就是几。

数图中物体的数量时,要按一定的顺序来数,比如可以按从上到下,从左到右,从远到近等顺序来数数。

各种事物的数量都可以用一个数表示。

比如1面红旗,2本书,3块面包等。

但有时数字也可以表示多个数量的同一种事物分成的几类或几个整体。

比如1群大雁,4个小组的学生,3袋糖果等。

2. 比多少同样多:两种事物一一对应后都没有剩余,就说这两种事物的数量同样多。

比多少:两种事物一一对应后,如果一种事物有剩余,那么有剩余的那种事物就多,没有剩余的那种事物就少。

描述物体多或少时,不能只说谁多谁少,应该说“谁比谁多”或“谁比谁少”。

人教版一年级上册第二单元知识要点1. 认识上、下上是指位置在高处的,与下相对;下是指位置在低处的,与上相对。

2. 判断上、下位置关系的方法:首先确定参照物,再确定所描述的物体是在参照物的上面,还是在参照物的下面。

上、下是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在上面或下面,应说某物体在另一物体的上面或下面。

3. 认识前、后一般面对的方向是前,背对的方向是后。

4. 判断前、后位置关系的方法:以参照物为标准,参照物面向的方向是前,背对的方向是后。

前、后是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在前面或后面,应说某物体在另一物体的前面或后面。

同一物体相对于不同的参照物,上、下、前、后的位置关系会发生变化。

因此,确定两个以上物体的上、下、前、后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的上、下、前、后位置关系会发生变化。

5. 认识左、右左手所在的一边是左边,右手所在的一边是右边。

要点提示:(1)在确定左右时,一般以观察者的左右为准,当观察者身体方向发生变化时,左边和右边也发生相应的变化。

![一年级-人教版-数学-上册-[课件] 数与代数(第2课时)](https://uimg.taocdn.com/38c52f59cd1755270722192e453610661ed95ac7.webp)

人教版小学一年级数学知识点总结数学可以训练我们的思维能力,思维方式。

当然最重要的是与自己在社会上的生活有关,你想找到好的工作,基本都是和数学有关系的,因此从小的学习十分有必要。

下面就是小编给大家带来的人教版一年级数学知识点,希望能帮助到大家!人教版一年级数学知识点总结第一单元准备课1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

第二单元位置1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

第三单元1-5的认识和加减法一、1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“2、填“>”或“三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

一年级加减法各部分名称在学习算术的过程中,一年级的小朋友要掌握的知识有很多,其中之一就是加减法。

加减法是基础的算术知识,是学习进阶数学知识的基础,在孩子们学习算术过程中,加减法是必不可少的一部分。

下面介绍一下一年级加减法各部分的名称及其特点,以便孩子们更好地学习。

一、基础加法。

基础加法也称为“小学加法”,它是指将两个数相加,计算其和,也称为数字加法。

一年级的小朋友可以从基础加法开始学习,了解和熟悉加法的概念和规律,并学会将加数和被加数分离开来,把和称为“总数”,以及把小数的和称为“末数”的概念。

二、连续加法。

连续加法是基础加法的一种更高级的形式,即在一个加法运算题中,先把一列加数相加,再将列内和和下一个加数相加,以此类推,直到最后一行和相加求出总和。

孩子们在学习连续加法时,要能够同时解决两个以上的加法,并学会使用乘法原理,以便把多个加法合并成一个加法,从而简化计算。

三、拆分加法。

拆分加法是指将一个加法计算分解为两个或多个加法计算,让孩子们学会将大数使用小数进行拆分,经过拆分计算,就能够更快更好地得出答案。

拆分加法有助于孩子们学习基础加法,从而培养数学思维能力和计算能力。

四、推断加法。

推断加法是指用已知的加数和被加数,推断出总和。

这种加法有助于孩子们熟悉基础加法的概念,学会把小数的和称为“末数”,学会将加数和被加数进行分离,学会把总数称为“和”。

五、混合加法。

混合加法是将基础加法和连续加法的技巧结合起来,用混合加法,孩子们可以从低阶运算开始,逐步深入学习数学知识,提高数学思维能力和计算能力。

六、减法。

减法是指将一个数减去另一个数,计算其差。

孩子们学习减法时,要把减数和被减数分离开来,把差称为“差数”,以及把减数和被减数之间的数量关系理解清楚。

以上就是一年级加减法各部分名称的介绍,希望能够给孩子们学习数学带来帮助。

在孩子们学习的过程中,家长可以多多引导孩子们,给他们营造一个良好的学习氛围。

第1课时加、减法的意义和各局部间的关系包爱珍教学内容教科书P2~3例1,完成P3“做一做〞,检测题。

教学目标1.结合具体情境经历概括加、减法意义的过程,理解加、减法的意义,掌握加、减法各局部间的关系。

2.在探索加、减法各局部间的关系的过程中,开展抽象、概括的能力,进一步建立代数的思想。

3.在用抽象文字表示加、减法各局部间的关系的过程中,感受数学的内在逻辑性,体会数学的价值。

教学重点理解加、减法的意义。

教学难点理解减法的意义。

教学准备课件。

教学过程一、创设情境,激发兴趣师:同学们,你们知道中国新世纪四大工程之一,被誉为“天路〞的工程是什么吗?〔青藏铁路〕师:青藏铁路的建设创造了很多高海拔地区铁路建设的奇迹,今天这节课我们就从数学的角度一起走进青藏铁路。

同学们观察教科书P2的主题图,解决数学问题?【学情预设】西宁到拉萨的铁路长多少千米?学生用多种方法解决问题.【设计意图】以火车奔驰在被誉为“天路〞的青藏铁路上的主题图导入,让学生感受时代的开展的同时激发学习数学的兴趣,让学生在身边发现数学,找到数学。

二、自主探究加、减法的意义1.理解加法的意义。

(1)师:西宁到拉萨的铁路长多少千米?[课件出示教科书P2例1〔1〕]〔2〕学生独立解答。

〔3〕汇报交流,感悟加法的意义。

①师:用什么方法计算?【学情预设】用加法计算:814+1142=1956〔km〕。

师:说一说,为什么用加法计算?②根据学生的答复,出示线段图。

用线段图直观地把分别代表814km与1142km的线段合并在一起,并板书算式:814+1142=1956,在加号下面写上“合并〞。

③师:我们用加法计算解决了这个问题。

什么样的运算叫加法呢?请学生思考交流,引导学生标准表述后板书:把两个数合并成一个数的运算,叫做加法。

④师:加法算式各局部名称分别是什么?2.理解减法的意义。

(1)师:根据上组数据同学们还提出了两个减法问题吗?课件出示教科书P3例1第〔2〕、〔3〕题。

第一单元数一数1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

第二单元位置1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

第三单元1--5的认识和加减法一、1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“<”表示,即3<4,读作3小于4。

2、填“>”或“<”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

2、区分“几个”和“第几”“几个”表示物体的多少,而“第几”只表示其中的一个物体。

四、分与合数的组成:一个数(1除外)分成几和几,先把这个数分成1和几,依次分到几和1为止。

例如:5的组成有1和4,2和3,3和2,4和1. 把一个数分成几和几时,要有序地进行分解,防止重复或遗漏。

人教版小学一年级上册数学各单元知识点【第一单元:数一数、比多少】1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

【第二单元:位置】1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为尺度,确定左侧和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左侧。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

【第三单元:1-5的认识和加减法】一、1——5的认识1、1—5各数的寄义:每个数都可以透露表现不同物体的数量。

有几个物体就用几来透露表现。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5。

从后往前数:5、4、3、2、1。

3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

2、比大小1、前面的数即是背面的数,用“=”透露表现,即3=3,读作3即是3。

前面的数大于背面的数,用“>”透露表现,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于背面的数,用“<”透露表现,即3<4,读作3小于4。

2、填“>”或“<”时,开口对大数,尖角对小数。

3、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定命数的方向,然后从1入手下手点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

人教版一年级数学知识点总结人教版一年级数学知识点总结第一单元准备课1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

第二单元位置1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

第三单元1-5的认识和加减法一、1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“”表示,即32,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“”表示,即34,读作3小于4。

2、填“”或“”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

2、区分“几个”和“第几”“几个”表示物体的多少,而“第几”只表示其中的一个物体。

加减乘除的意义和各部分名称教学目标:1.借助解决实际问题,经历概括总结加法、减法、乘法、除法意义的过程,理解加法、减法、乘法、除法的意义,掌握加法、减法、乘法、除法各部分的名称及其之间的关系。

2.通过观察、分析、比较、概括等活动,培养抽象、概括、类比的能力。

3.通过数学学习,培养独立思考,解决生活中实际问题的能力。

教学重点:归纳、概括加、减、乘、除法的意义。

教学难点:理解减法、除法的意义。

教学准备:课件。

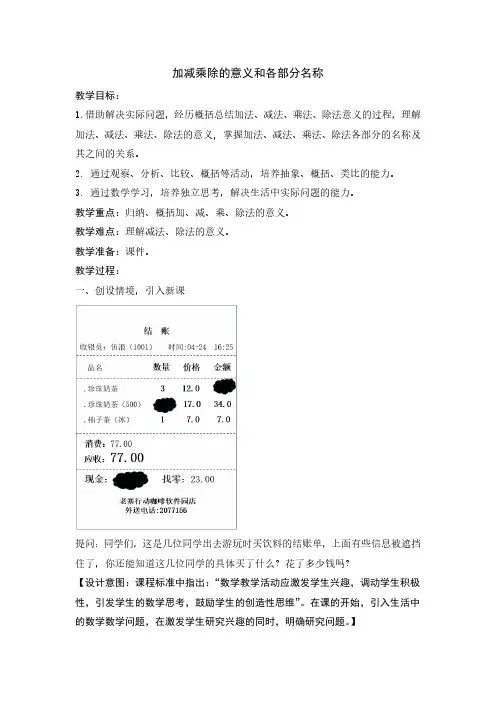

教学过程:一、创设情境,引入新课提问:同学们,这是几位同学出去游玩时买饮料的结账单,上面有些信息被遮挡住了,你还能知道这几位同学的具体买了什么?花了多少钱吗?【设计意图:课程标准中指出:“数学教学活动应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维”。

在课的开始,引入生活中的数学数学问题,在激发学生研究兴趣的同时,明确研究问题。

】二、解决问题,概括总结。

(一)加减法的意义和各部分名称提出要求:请你独立解决问题,如果遇到有困难的地方可以寻求组内同学的帮助。

1.概括加法的意义(1)尝试解答预设:他们一共给营业员了77+23=100元(2)汇报交流,展示解题过程出示线段图,下面板书:合并。

(3)提出问题,概括加法的意义用你自己的话说一说什么是加法?学生思考、交流规范学生的表述,把两个数合并成一个数的运算叫加法。

板书:加法的意义(4)回顾介绍加法算式各部分名称你知道加法算式中这些数都叫什么名字吗?(板书:加数+加数=和)2.概括减法的意义(1)尝试解答预设:珍珠奶茶:77-7=70元70-34=36元(2)汇报交流,交流思考过程同学们算的真快,没看到大家列竖式,你是怎样计算的?为什么用减法?监控:已知一共花了77元,减去34元和7元,就求出奶茶的钱。

(3)提出问题,概括减法的意义请你用自己的话说一说什么是减法?标答:已知两个数的和与其中的一个加数,求另一个加数的运算,叫做减法。

根据学生的回答规范减法的意义和图式。

一年级数学写出各部分名称1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

第二单元位置1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

第三单元1-5的认识和加减法一、1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“<”表示,即3<4,读作3小于4。

2、填“>”或“<”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

2、区分“几个”和“第几”“几个”表示物体的多少,而“第几”只表示其中的一个物体。

一年级数学上册考试必考知识点第一单元准备课1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

第二单元位置1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

第三单元1-5的认识和加减法一、1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“<”表示,即3<4,读作3小于4。

2、填“>”或“<”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

2、区分“几个”和“第几”“几个”表示物体的多少,而“第几”只表示其中的一个物体。

小学-数学-上册-打印版

认识加减法算式的各部分名称

问题导入在加法、减法算式中,每一部分都有自己的名称,它们叫什么呢?(教材78页例5)

过程讲解

1.加法算式的各部分名称

在加法算式中,加号两边的数表示相加后合在一起,所以这两个数都叫加数,等号后面的数表示相加的结果,叫和。

2.减法算式的各部分名称

在减法算式中,减号前面的数表示要从这个数里减去一部分,所以叫被减数;减号后面的数是减去的那部分,叫减数;等号后面的数表示被减数与减数相差多少,叫差。

归纳总结

1.在加法算式中,加号前面和后面的数叫加数,等号后面的数叫和。

2.在减法算式中,减号前面的数叫被减数,减号后面的数叫减数,等号后面的数叫差。

小学-数学-上册-打印版。

人教版小学一年级上册数学各单元知识点【第一单元:数一数、比多少】1、数一数数数:数数时,按一定的顺序数,从1开始,数到最后一个物体所对应的那个数,即最后数到几,就是这种物体的总个数。

2、比多少同样多:当两种物体一一对应后,都没有剩余时,就说这两种物体的数量同样多。

比多少:当两种物体一一对应后,其中一种物体有剩余,有剩余的那种物体多,没有剩余的那种物体少。

比较两种物体的多或少时,可以用一一对应的方法。

【第二单元:位置】1、认识上、下体会上、下的含义:从两个物体的位置理解:上是指在高处的物体,下是指在低处的物体。

2、认识前、后体会前、后的含义:一般指面对的方向就是前,背对的方向就是后。

同一物体,相对于不同的参照物,前后位置关系也会发生变化。

从而得出:确定两个以上物体的前后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的前后位置关系也会发生变化。

3、认识左、右以自己的左手、右手所在的位置为标准,确定左边和右边。

右手所在的一边为右边,左手所在的一边为左边。

要点提示:在确定左右时,除特殊要求,一般以观察者的左右为准。

【第三单元:1-5的认识和加减法】一、1——5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5。

从后往前数:5、4、3、2、1。

3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“<”表示,即3<4,读作3小于4。

2、填“>”或“<”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

11~20各数的认识----简单的计算及加减法各部分名称[教学内容]《义务教育教科书数学》(人教版)一年级上册第六单元第78页内容及相关练习。

[教学目标]1.理解算理,掌握计算方法。

能根据数的组成进行十加几、十几加几和相应的减法运算。

了解加法各部分的名称。

2.让学生自主探究十加几和十几加几及相应减法的计算方法。

培养学生运用已有知识经验自主探究的能力。

在探究和交流过程中,感受方法多样化,并能优化自己的方法。

3.通过自主交流、合作学习等形式,进一步培养学生的合作意识和动手操作的思维习惯,在平等、民主的氛围中体验学习的成功与喜悦。

[教学重点、难点]重点:理解算理,掌握计算方法。

难点:理解算理,优化方法。

[脚本正文]一、复习铺垫,夯实基础同学们,大家好!前面我们学习了《1-10各数的认识和加减法》,上节课我们又一起学习了《11-20各数的认识》,这节课就让我们带着这些收获一起开始今天的学习吧!第一题,首先请同学们观察这幅图,你能根据这幅图列出一个加法算式和两个减法算式吗?请你先独立完成。

是这样吗?4+6=10表示图中有四个绿色的圆片加上六个红色的圆片,一共是十个圆片。

当然也可以用6+4=10来表示。

第二个算式10-4=6表示一共有十个圆片减去四个绿色的圆片,就等于六个红色的圆片。

10-6=4表示一共有十个圆片,减去六个红色的圆片,就等于四个绿色的圆片。

你们都做对了吗?我们来看第二题。

你知道计数器上所表示的数是多少吗?我们先来看第一个计数器,个位上有5颗珠子,表示5个一,所以这个数是5。

第二个计数器的十位上有2颗珠子,表示2个十,所以这个数是20。

第三个计数器的十位上有1颗珠子,表示1个十,个位上有4颗珠子表示4个一,1个十和4个一合起来一共是14。

同学们,和你们想的一样吗?二、自主探究十加几和相应的减法(一)运用多种方法探究,理解算理接下来,请你用小棒摆出13这个数。

是这样吗?左边摆1捆,表示1个十,右边摆3根,表示3个一,合起来就是13。

人教版一年级数学上册知识点汇总第一单元知识点汇总1. 数一数点数法:数数时,要按一定的顺序来数,从1开始,数到最后一个事物所对应的是几,即最后数到几,事物的总数就是几。

数图中物体的数量时,要按一定的顺序来数,比如可以按从上到下,从左到右,从远到近等顺序来数数。

各种事物的数量都可以用一个数表示。

比如1面红旗,2本书,3块面包等。

但有时数字也可以表示多个数量的同一种事物分成的几类或几个整体。

比如1群大雁,4个小组的学生,3袋糖果等。

2. 比多少同样多:两种事物一一对应后都没有剩余,就说这两种事物的数量同样多。

比多少:两种事物一一对应后,如果一种事物有剩余,那么有剩余的那种事物就多,没有剩余的那种事物就少。

描述物体多或少时,不能只说谁多谁少,应该说“谁比谁多”或“谁比谁少”。

第二单元知识要点1. 认识上、下上是指位置在高处的,与下相对;下是指位置在低处的,与上相对。

2. 判断上、下位置关系的方法:首先确定参照物,再确定所描述的物体是在参照物的上面,还是在参照物的下面。

上、下是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在上面或下面,应说某物体在另一物体的上面或下面。

3. 认识前、后一般面对的方向是前,背对的方向是后。

4. 判断前、后位置关系的方法:以参照物为标准,参照物面向的方向是前,背对的方向是后。

前、后是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在前面或后面,应说某物体在另一物体的前面或后面。

同一物体相对于不同的参照物,上、下、前、后的位置关系会发生变化。

因此,确定两个以上物体的上、下、前、后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的上、下、前、后位置关系会发生变化。

5. 认识左、右左手所在的一边是左边,右手所在的一边是右边。

要点提示:(1)在确定左右时,一般以观察者的左右为准,当观察者身体方向发生变化时,左边和右边也发生相应的变化。

但始终和左手、右手所在的一边保持一致。

人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版数学一年级上册第一单元知识点汇总1.数一数点数法:数数时,要按一定的顺序来数,从1开始,数到最后一个事物所对应的是几,即最后数到几,事物的总数就是几。

数图中物体的数量时,要按一定的顺序来数,比如可以按从上到下,从左到右,从远到近等顺序来数数。

各种事物的数量都可以用一个数表示。

比如1面红旗,2本书,3块面包等。

但有时数字也可以表示多个数量的同一种事物分成的几类或几个整体。

比如1群大雁,4个小组的学生,3袋糖果等。

2.比多少同样多:两种事物一一对应后都没有剩余,就说这两种事物的数量同样多。

比多少:两种事物一一对应后,如果一种事物有剩余,那么有剩余的那种事物就多,没有剩余的那种事物就少。

描述物体多或少时,不能只说谁多谁少,应该说“谁比谁多”或“谁比谁少”。

1人教版一年级上册第二单元知识要点1.认识上、下上是指位置在高处的,与下相对;下是指位置在低处的,与上相对。

2.判断上、下位置关系的方法:首先确定参照物,再确定所描述的物体是在参照物的上面,还是在参照物的下面。

上、下是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在上面或下面,应说某物体在另一物体的上面或下面。

3.认识前、后一般面对的方向是前,背对的方向是后。

4.判断前、后位置关系的方法:以参照物为标准,参照物面向的方向是前,背对的方向是后。

前、后是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在前面或后面,应说某物体在另一物体的前面或后面。

同一物体相对于不同的参照物,上、下、前、后的位置关系会发生变化。

因此,确定两个以上物体的上、下、前、后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的上、下、前、后位置关系会发生变化。

25.认识左、右左手所在的一边是左边,右手所在的一边是右边。

要点提示:(1)在确定左右时,一般以观察者的左右为准,当观察者身体方向发生变化时,左边和右边也发生相应的变化。

一、加减各部分的名称

1、两个数都是9,它们的和是(),它们的差是()。

2、、8比()少2 19比()多3

比18少2的数是()比8多4的数是()

3、两个数都是7,它们的和是(),它们的差是()。

4、两个数都是6,它们的差是(),它们的和是()。

5、从12到18,中间的一个数是()

6、15后面连续3个数()、()、();18前面的两个数是()、()。

7、的十位上是表示,个位上是表示。

8、被减数是,减数是,差是()。

9、减数是,差是 . 被减数是()。

10、差是,减数是 .被减数是()。

11、一个加数是,另一个加数是 .和是()。

12、和是,一个加数是,另一个加数是()。

13、和是,一个加数是,另一个加数是()。

14、个位上是6,十位上是1。

这个数是()。

二、数的组成

1、1个十和9个一组成(),、1个十和6个一组成()。

2、14前面的数是(),后面的数是()。

3、和18相邻的两个数是()和()

4、13里面有( )个十和()个一。

5、1个十和2个一组成(),4个一和1个十组成()。

6、17里面有( )个一和( )个十,17里面有( )个一。

7、1个十和个一组成(),个一和1个十组成()。

8、1个十和个一组成(),个一和1个十组成()。

9、20里面有( )个十,20里面有( )个一。

10、里面有( )个十和()个一。

11、18里面有( )个一和( )个十,18里面有( )个一。

12、比15小的两位数有()个,分别是:

13、比12大,比16小的两位数是

共()个。

三、解决问题

1、树上飞走了6只鸟,还有4只鸟。

原来树上有多少只鸟?

2、树上飞走了6只鸟,还有3只鸟。

原来树上有多少只鸟?

3、树上飞走了2只鸟,飞走了3只鸟,还有4只鸟。

原来树上有多少只鸟?

4、原来树上有10只鸟,飞走了2只鸟,飞走了3只鸟。

还有多少只鸟?

5、飞来了6只鸟,树上有10只鸟。

原来树上有多少只鸟?

6、红花有5朵,白花有4朵。

1)红花比白花多几朵?

2)白花比红花少几朵?

3)红花和白花一共有多少朵?

7、男生有8人,女生有6人。

(请提出问题后,再列式。

不会的字可以用拼音)

1)男生比?

2)女生比?

3)男生和?

8、,小兰借走2本,图书角还有8本书,图书角原来有多少本?

9、小明用了8元钱,还有5元,原来他有多少元?

10、车上原有12人,到了第一站下了5人,有上来了4人,现在车上有多少人?

四、看图列式,画图形等

1、比一比,画一画。

画▲与○同样多画○比▲多1个

○○○○○○▲▲▲

2、

3、

4

5、

6、左边的小棒有()根

五、看图列式(二)

7、列式:

?个

15枝

列式:

8、列式:

9、列式:

10、列式:

11、看图列两道加法和两道减法算式。

加法

减法。