《微生物学》课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:101.00 KB

- 文档页数:7

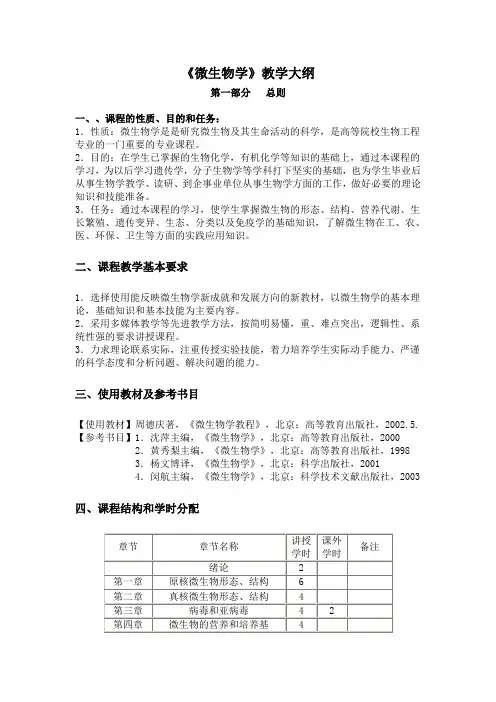

《微生物学》教学大纲第一部分总则一、、课程的性质、目的和任务:1.性质:微生物学是是研究微生物及其生命活动的科学,是高等院校生物工程专业的一门重要的专业课程。

2.目的:在学生已掌握的生物化学,有机化学等知识的基础上,通过本课程的学习,为以后学习遗传学,分子生物学等学科打下坚实的基础,也为学生毕业后从事生物学教学、读研、到企事业单位从事生物学方面的工作,做好必要的理论知识和技能准备。

3.任务:通过本课程的学习,使学生掌握微生物的形态、结构、营养代谢、生长繁殖、遗传变异、生态、分类以及免疫学的基础知识,了解微生物在工、农、医、环保、卫生等方面的实践应用知识。

二、课程教学基本要求1.选择使用能反映微生物学新成就和发展方向的新教材,以微生物学的基本理论,基础知识和基本技能为主要内容。

2.采用多媒体教学等先进教学方法,按简明易懂,重、难点突出,逻辑性、系统性强的要求讲授课程。

3.力求理论联系实际,注重传授实验技能,着力培养学生实际动手能力、严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

三、使用教材及参考书目【使用教材】周德庆著,《微生物学教程》,北京:高等教育出版社,2002.5. 【参考书目】1.沈萍主编,《微生物学》,北京:高等教育出版社,2000 2.黄秀梨主编,《微生物学》,北京:高等教育出版社,19983.杨文博译,《微生物学》,北京:科学出版社,20014.闵航主编,《微生物学》,北京:科学技术文献出版社,2003四、课程结构和学时分配第二部分各篇、章、节内容及学时分配绪论(2学时)【教学目标】1、掌握“微生物”与“微生物学”的概念2、了解微生物学的发展史3、了解微生物与人类关系及微生物学的发展趋势4、掌握微生物的五大共性及之间的关系5、了解微生物学的建立,巴斯德的贡献,柯赫定理【教法提示】1、讲授、多媒体演示2、重点和难点:“微生物”与“微生物学”的概念;微生物的五大共性及之间的关系。

【教学内容】一、什么是微生物二、人类对微生物世界的认识过程1、一个难以认识的微生物世界2、人类揭开微生物世界奥秘的历史3、微生物学的奠基人巴斯德的贡献,柯赫定理三、微生物学的发展促进了人类的进步1、在医疗保健战线上的六大“战役”2、微生物在工业发展过程中的六个里程碑3、微生物学促进了农业的进步4、微生物与生态和环境保护的关系5、微生物学对生物学基础理论研究的贡献四、微生物的五大共性1、体积小,面积大2、吸收多,转化快3、生长旺,繁殖快4、适应强,易变异5、分布广,种类多五、微生物学及其分科第一章原核微生物的形态、构造和功能(6学时)【教学目标】1、掌握球菌、杆菌、螺旋菌的概念、分类;2、了解细菌细胞的一般结构和特殊结构3、掌握细菌细胞壁肽聚糖的结构,革兰氏染色法的原理,方法4、掌握夹膜、芽孢的构造5、了解细菌的繁殖方式及二分裂繁殖的过程6、掌握放线菌的形态特征,繁殖方式7、了解蓝细菌、立克次氏体、衣原体、支原体的形态结构及特征【教法提示】1、讲授、多媒体演示2、重点和难点:细菌细胞壁肽聚糖的结构及革兰氏染色法;细菌细胞的特殊结构;放线菌的形态构造。

《微生物学》课程教学大纲(总19页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《微生物学》课程教学大纲一、课程基本信息1.课程代码:1201022.课程名称:微生物学3.学时/学分:51学时/3学分4.开课系(部)、教研室:生命科学系、生物工程教研室5.先修课程:普通生物学、生物化学6.面向对象:生物工程专业二、课程性质与目标1.课程性质:微生物学是一门研究微生物的形态结构及其生命活动的科学。

以微生物作为研究材料,往往会加速生物学基本问题研究的进展;微生物与人类健康息息相关,在工业、农业、生态环境保护等行业有着广阔的应用领域,构成了现代生物技术的基础;微生物还在基因工程、发酵工程、酶工程、细胞工程等工作中起着十分重要的作用。

因而微生物学是生物工程专业一门必修的专业基础课程,直接关系到人才培养目标的实现。

微生物学通常在基础生物学、生物化学等先行课程之后开设,为学生进一步学习细胞生物学、遗传学、分子生物学、生态学等课程奠定了基础。

2.课程目标:通过本课程的学习,要求掌握微生物的形态结构、营养代谢、生长繁殖、遗传变异、生态及免疫学的基础知识,了解微生物与人类生活的关系以及在生产实践中的应用。

在教学中,还要培养学生严谨的科学态度与分析问题、解决问题的能力;并使学生了解该学科的发展前沿、热点和问题,为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

三、教学基本内容及要求第一章绪论(3课时)(一)教学的基本要求通过本章的课堂教学,引导学生走进微生物世界,了解微生物是什么做什么以及它们与人类的特殊关系;了解微生物的发现与微生物学发展;明确微生物学作为一门独立学科在生命科学发展中的重要作用和地位;展望未来,激发学生的学习兴趣和明确肩负的重任。

(二)教学具体内容1.微生物与人类的关系(1课时)2.微生物科学(1课时)微生物学的研究对象及其分类地位微生物的特征微生物学研究内容及其分科3. 微生物的发现与微生物学的发展(1课时)微生物的发现微生物学的奠基现代微生物学的发展与展望我国微生物学发展的概况(三)教学重点和难点1.重点:微生物的发现和微生物学的建立与发展;2.难点:微生物的类群及特点。

微生物学》教学大纲学时数:90 专业:临床医学课程的性质、目的和任务微生物学是一门独立的学科,主要特点是与其它的基础学科及临床传染病学等有密切的关系,是培养优秀的临床医生所必不可少的基础学科之一。

培养目标是让学生掌握微生物学的基本理论,并对相关的临床疾病及传染规律有初步的了解,为传染病及感染性疾病的诊断、治疗和预防打下基础。

二.课程教学的基本要求1 .微生物学理论课:了解微生物学的发展历史,掌握各类微生物的基础知识,并使学生掌握收集相关知识、信息的思路、技能,了解致病性微生物与相应感染的关系。

2 .微生物学实验:根据微生物学教学改革的发展,实验课容将逐渐减少,形式上以示教为主,动手实验为辅。

主要目的是让学生对微生物的分布、分离、培养及无菌操作技术等有一定的了解。

三.教学容第一章.绪论目的与要求:使学生了解微生物学的发展历史,相关领域的研究进展及微生物学涉及的容、围、微生物与传染病的关系、学习的方法。

学时:2 小时容: 1 、微生物学发展历史与现状2 .微生物与传染病。

传染病的病原学诊断3 .新技术对传染病控制的意义和应用方向4 .微生物的分类第二章.细菌的结构目的与要求:了解细菌的细胞结构,与生物学功能及抗菌感染药物作用的关系。

学时:3 小时容:1 、细菌的进化位置2 .细菌的基本结构及抗菌药物的作用靶目标3 .细菌的特殊结构及生物学功能4 .细菌的形态学检查方法与应用第三章.细菌的生长与代目标与要求:了解细菌生长的必需条件,细菌繁殖的方式、速度及其生物学和临床的意义。

掌握细菌在人体的分布及意义,培养基的主要种类和应用。

了解细菌代产物在临床疾病及诊 断中的意义。

3 小时1、细菌的生长方式、生长曲线2 .细菌生长的条件:营养物、 ph 值、温度、气体环境。

“定植”的概念3 .细菌的代特点4 .代产物及其生物学的意义5 .培养基的制备与应用第四章. 细菌的遗传与变异了解细菌的基因结构、遗传规律。

从分子、细胞及生物群三个层次上理解变异的机制、 生物学的意义。

课程编号:《微生物学》授课大纲学时数: 72讲课:72学制:四年制本科适合专业:生物科学有关专业一、本课程的性质和任务(一)课程的性质微生物学是生命科学中一门理论与实践性较强的重要基础课程,是一门对现代生命科学的发展发挥着不可以取代的重要作用的学科,故本课程分为理论解说和实践授课两大部分(实验部分还有授课大纲)。

理论课授课主要解说微生物发展的历史、微生物的形态构造、营养和代谢特点、遗传规律、生态、传染与免疫和系统分类等内容。

(二)课程的任务:本课程主要面对生物科学专业的本科学生讲课,是专业必修课。

经过学习微生物的形态构造、生理生化、生长生殖、遗传变异、生态分布、传染免疫、分类判断以及微生物与其他生物的互有关系及其多样性,在工、农、医等方面的应用,认识该学科的发展前沿、热点和问题,使学生牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识,认识微生物的基本特点及其生命活动规律,为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

二、本课程与其他课程的联系:微生物学是一门专业基础课,与好多课程关系亲近,应在生物化学、遗传学、生理学等课程的基础进步行学习,并为今后专业课,如遗传学、生物化学等课程的学习确定基础。

三、授课内容(一)第一章绪论一、本学期的授课安排二、微生物和你三、微生物学四、微生物的发现和微生物学的发展五、 20 世纪的微生物学六、 21 世纪微生物学发展的特点和趋势授课基本要求:学习微生物学这门课程,必定第一认识什么是微生物、主要种类、特点、发展情况、研究意义等等。

本章要修业生在联系本质的情况下掌握微生物的见解、特点,并提起学生学习微生物的兴趣。

主要知识点与重点:微生物的见解、类群及特点。

(二)第二章微生物的纯培养和显微技术第一节微生物的分别和纯培养一、无菌技术二、用固体培养基获得纯培养三、用液体培养基获得纯培养四、单细胞(孢子)分别五、选择培养分别六、微生物的珍藏技术第二节显微镜和显微技术一、显微镜的种类及原理二、显微观察样品的制备第三节显微镜下的微生物一、细菌和古菌二、真菌三、藻类四、原生动物授课基本要求:掌握微生物学研究的基本技术,即无菌技术、纯种分别技术、培养技术及显微镜技术。

微生物学课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:微生物学课程类别:专业基础课课程学分:_____课程总学时:_____适用专业:_____二、课程的性质、目的和任务(一)课程性质微生物学是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医学卫生、生物工程和环境保护等领域的科学。

本课程是_____专业的一门重要的专业基础课。

(二)课程目的通过本课程的学习,使学生掌握微生物学的基本理论、基本知识和基本实验技能,了解微生物在自然界中的分布、作用以及与人类的关系,为后续课程的学习和今后从事相关专业工作打下坚实的基础。

(三)课程任务1、使学生掌握微生物的形态结构、生理生化、遗传变异、生态分布等方面的基本知识。

2、培养学生的实验技能,包括微生物的培养、观察、染色、分离、鉴定等。

3、培养学生运用微生物学知识分析和解决实际问题的能力。

4、培养学生的创新思维和科学素养。

三、课程教学内容及要求(一)微生物学绪论1、微生物的概念和特点微生物的定义微生物的特点,如个体微小、结构简单、代谢多样、繁殖迅速等2、微生物的类群原核微生物:细菌、放线菌、蓝细菌等真核微生物:真菌、原生动物、藻类等非细胞型微生物:病毒、亚病毒等3、微生物学的发展简史微生物学的初创时期微生物学的奠基时期微生物学的发展时期4、微生物学的研究内容和方法微生物学的研究内容,如微生物的形态结构、生理代谢、遗传变异、生态分布等微生物学的研究方法,如显微镜技术、无菌操作技术、培养技术、染色技术等(二)原核微生物1、细菌细菌的形态和大小细菌的细胞结构,如细胞壁、细胞膜、细胞质、核区等细菌的繁殖方式细菌的群体特征2、放线菌放线菌的形态和结构放线菌的繁殖方式放线菌的菌落特征3、蓝细菌蓝细菌的形态和结构蓝细菌的生理特性蓝细菌的分布和作用4、支原体、立克次氏体和衣原体支原体的特点和致病性立克次氏体的特点和致病性衣原体的特点和致病性(三)真核微生物1、真菌真菌的形态和结构真菌的繁殖方式真菌的菌落特征常见真菌的代表种类,如酵母菌、霉菌等2、原生动物原生动物的形态和结构原生动物的营养方式和繁殖方式原生动物的分类和代表种类3、藻类藻类的形态和结构藻类的繁殖方式藻类的分类和代表种类(四)病毒1、病毒的形态和结构病毒的大小和形态病毒的结构组成,如核酸、衣壳、包膜等2、病毒的复制病毒的吸附和侵入病毒的核酸复制和蛋白质合成病毒的装配和释放3、病毒的培养和检测病毒的培养方法,如细胞培养、鸡胚培养、动物接种等病毒的检测方法,如血清学检测、分子生物学检测等4、病毒的分类和致病性病毒的分类原则和分类系统常见病毒的致病性,如流感病毒、肝炎病毒、艾滋病病毒等(五)微生物的营养和培养基1、微生物的营养物质碳源氮源能源生长因子无机盐水2、微生物的营养类型光能自养型光能异养型化能自养型化能异养型3、微生物对营养物质的吸收方式单纯扩散促进扩散主动运输基团转位4、培养基培养基的定义和分类培养基的配制原则和方法常见培养基的种类和用途(六)微生物的代谢1、微生物的能量代谢发酵有氧呼吸无氧呼吸2、微生物的分解代谢糖的分解代谢脂肪的分解代谢蛋白质的分解代谢3、微生物的合成代谢生物大分子的合成次生代谢产物的合成(七)微生物的生长和控制1、微生物的生长测定细胞数量的测定方法,如直接计数法、间接计数法等细胞生物量的测定方法,如干重法、湿重法等2、微生物的生长规律细菌的生长曲线真菌的生长曲线3、影响微生物生长的因素温度pH氧气渗透压4、微生物的培养方法实验室培养法工业培养法5、微生物生长的控制物理控制方法,如高温、低温、辐射等化学控制方法,如消毒剂、防腐剂、抗生素等(八)微生物的遗传和变异1、遗传物质的基础证明核酸是遗传物质的实验微生物的遗传物质2、基因突变和诱变育种基因突变的类型和特点诱变育种的原理和方法3、基因重组和杂交育种基因重组的类型和特点杂交育种的原理和方法4、菌种的衰退、复壮和保藏菌种衰退的原因和防止方法菌种复壮的方法菌种保藏的方法(九)微生物的生态1、微生物在自然界中的分布土壤中的微生物水体中的微生物空气中的微生物生物体中的微生物2、微生物与生物环境的关系互生关系共生关系寄生关系拮抗关系3、微生物在自然界物质循环中的作用碳素循环氮素循环硫素循环磷素循环(十)微生物的分类和鉴定1、微生物分类的原则和方法分类的原则分类的方法,如传统分类法、数值分类法、分子分类法等2、微生物的分类系统原核生物的分类系统真核生物的分类系统3、微生物的鉴定微生物鉴定的依据微生物鉴定的方法四、课程实验教学内容及要求(一)实验目的通过实验教学,使学生进一步巩固和加深对微生物学理论知识的理解,掌握微生物学实验的基本操作技能,培养学生的动手能力、观察能力、分析问题和解决问题的能力,提高学生的科学素养和创新意识。

《微生物学》课程教学大纲(执笔人:审核人:教学院长:)课程简介(一)课程代码:(二)课程名称(含英文名称):微生物学Microbiology(三)课程类别:专业必修课(四)修读对象:生物技术专业本科学生(五)总学时与学分:45学时。

其中理论45学时。

2.5学分。

(六)相关课程:先修课程:医学免疫学;后续课程:发酵工程(七)内容提要(不超过200字)本课程主要学习微生物细胞的结构与功能,微生物的营养与代谢、生长繁殖及控制,病毒的分离、鉴定、特性、感染及控制、微生物的基因组、遗传规律与特性、微生物的基因表达、调控及基因工程、微生物的生态、进化、系统发育、分类鉴定及物种多样性,微生物感染与免疫及微生物生物技术与产品。

二、教学目的和教学方法学习微生物学在工、农、医等方面的应用,了解该学科的发展前沿、热点和问题,使学生牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识,了解微生物的基本特性及其生命活动规律,为学生今后的学习及工作实践打下坚实的基础。

教学方法采取多媒体教学与讨论相结合。

三、理论与实践教学学时分配四、选用教材和主要教学参考书教材:《微生物学》沈萍主编高等教育出版社2006第二版主要参考书:1.《微生物学教程》周德庆编高等教育出版社2002.5 第二版2.《医学微生物学》戚中田主编高等教育出版社2009第二版3.《现代工业微生物学》杨汝德主编华南理工大学出版社2001五、理论教学内容(一)第一章绪论主要讲授内容:1.微生物定义及其类群2.微生物学的发展史:微生物与疾病间的关系;免疫学与微生物感染的关系微生物学的未来。

3.微生物学的发展对人类进步的贡献4.微生物的五大共性5.微生物学及其研究内容教学时数:2学时重点与难点:掌握微生物学的特点及微生物的发展历史。

熟悉微生物学的目的。

了解微生物学研究的主要范围。

思考题或练习题:为什么说巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人?(二)第二章微生物的纯培养和显微技术主要讲授内容:1.无菌技术2.用固体培养基获得纯培养3.用液体培养基获得纯培养稀释法4.单细胞(抱子)分离5.选择培养6.微生物的保藏技术教学时数:4学时重点与难点:掌握微生物学研究的基本技术,即无菌技术、纯种分离技术、培养技术及显微镜技术。

微生物学教学大纲一、引言微生物学是生物学的一个重要分支,研究微生物的结构、功能、分类、生理特性、遗传和进化等内容。

本教学大纲旨在为学生提供全面的微生物学知识,并培养学生的实验技能、科学思维和创新能力。

二、教学目标1. 熟悉微生物学的基本概念和研究方法;2. 理解微生物的结构和功能;3. 掌握常见微生物的分类和特征;4. 了解微生物的生理特性和代谢过程;5. 理解微生物的遗传和进化;6. 培养实验技能和科学思维;7. 培养创新能力和团队合作精神。

三、教学内容1. 微生物学的概念和发展历史1.1 微生物学的定义1.2 微生物学的发展历史2. 微生物的结构和功能2.1 细菌的结构和功能2.2 真菌的结构和功能2.3 病毒的结构和功能2.4 寄生虫的结构和功能3. 微生物的分类和特征3.1 细菌的分类和特征3.2 真菌的分类和特征3.3 病毒的分类和特征3.4 寄生虫的分类和特征4. 微生物的生理特性和代谢4.1 细菌的生理特性和代谢 4.2 真菌的生理特性和代谢 4.3 病毒的生理特性和代谢4.4 寄生虫的生理特性和代谢5. 微生物的遗传和进化5.1 微生物的遗传特性5.2 微生物的进化过程5.3 微生物的基因工程应用6. 微生物实验技术和方法6.1 纯培养和鉴定方法6.2 微生物生长曲线的测定6.3 微生物的染色与观察技术6.4 分子生物学技术在微生物学中的应用7. 微生物学在生物工程中的应用7.1 微生物在发酵工业中的应用7.2 微生物在制药工业中的应用7.3 微生物在环境工程中的应用7.4 微生物在食品工业中的应用四、教学方法1. 授课:讲授微生物学的基本概念和理论知识;2. 实验:安排微生物实验,培养学生的实验技能;3. 讨论:引导学生进行讨论和思考,培养科学思维和创新能力;4. 小组活动:组织小组活动,培养学生的团队合作精神;5. 报告和展示:要求学生撰写报告并进行展示。

五、评价方式1. 平时成绩:包括课堂表现、作业质量和实验报告等;2. 期中考试:考察学生对微生物学知识的掌握情况;3. 期末考试:综合考察学生对微生物学的全面理解和应用能力;4. 实验评价:评估学生的实验操作技能和实验报告质量。